生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

2 陸水域生態系のスコーピングの進め方

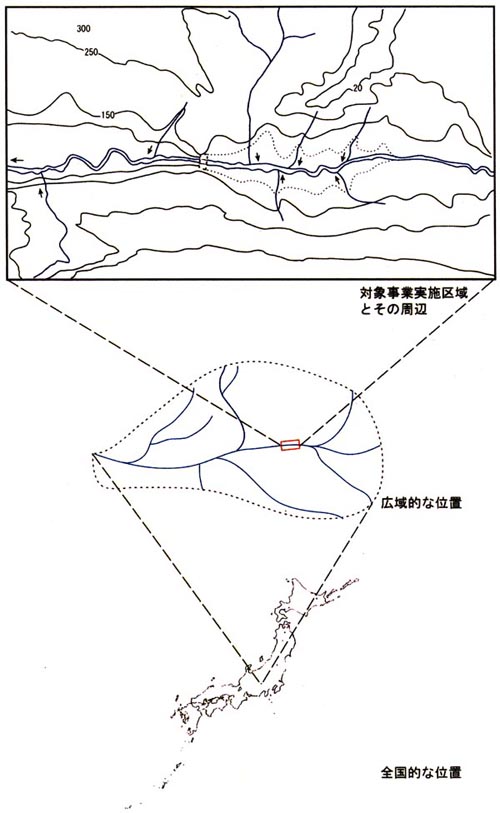

陸水域生態系のスコーピングは、陸域生態系や海域生態系と同様の流れで進めるものとするが、それぞれの手法は、陸水域生態系の特性を踏まえて検討する必要がある(図III-1)。

なお、スコーピングは基本的に後述する既存資料調査、ヒアリング及び概略踏査により得られる情報により行うが、調査段階で新たな情報が得られた場合は適宜方法書の見直しを行い、必要な調査を追加して計画、実施する。

図III-1 陸水域生態系に関するスコーピングにおける作業の流れ

環境影響評価で対象となる事業と、その影響要因は表III-1のとおりである。

対象事業のうち、場のなりたちそのものに影響を与える事業として、陸域が陸水域に変わるダム事業、陸水域が陸域に変わる埋立事業などが挙げられる。

陸水域に特徴的な変動性や連続性に影響を与える事業としては、ダム事業、堰事業、水力発電所事業などが挙げられる。特に留意すべき影響として、ダム事業における貯水池の水位変動あるいは下流側の河床の固定や、発電所事業における水の移送など、供用時に継続しておこる要因が挙げられる。

表III-1 陸水域生態系の基盤環境への影響要因と影響内容の例

主な影響要因(環境影響の例) |

||

環境影響評価法対象事業 |

道路・大規模林道・鉄道・軌道 |

工事(土砂・濁水の発生)、道路等の存在(表流水等の分断、水域と陸域の連続性の分断等)、植生破壊・樹木伐採(水源涵養機能の低下、濁水の発生)、橋梁の存在(流況の変化、水質の汚濁) |

ダム |

ダム堤体・施設・工事用道路等の工事(土砂・濁水の発生)、原石採取(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生)、ダム堤体の存在(河川環境の分断、土砂供給の停止、河床の固定)、ダムの供用(水位水量の変化)、貯水池の存在(水質水温の変化、地下水位の変化)、貯留水の放水(水質水温の変化)、付帯道路の存在(水系の分断)、残土の処分(濁水の発生、表流水・地下水等の分断) |

|

堰 |

堰の工事(濁水の発生)、堤防・護岸の工事・存在(移行帯の破壊)、堰の存在・供用(水位水量水質の変化、河川環境の分断、塩分濃度の変化)、掘削(濁水の発生)、湛水区域の存在(水質等の変化、移行帯の水没、地下水位の変化) |

|

湖沼水位調節施設 |

水門の工事(濁水の発生)、堤防の工事・存在(移行帯の破壊)、しゅんせつ(移行帯の破壊、底質の変化)、水門の供用(水位の変動、移行帯の水没、干出) |

|

放水路 |

堤防の工事・掘削(濁水の発生)、放水路の存在・供用(水量の変化、塩分濃度の変化、地下水位の変化)、残土の処分(濁水の発生、表流水・地下水等の分断) |

|

飛行場 |

内陸の場合:土地の改変(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生) |

|

水力発電所 |

ダム式の場合、ダムもしくは堰と同様 |

|

発電所(火力・地熱・原子力) |

地形改変、温排水・排水(水質水温の変化、水の移送)、埋立、しゅんせつ |

|

廃棄物最終処分場 |

工事(濁水の発生)、最終処分場の存在(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下)、廃棄物の埋立て、排水 |

|

公有水面の埋立、干拓 |

堤防及び護岸の工事・しゅんせつ・排水(濁水の発生)、埋立(水面減少、濁水の発生) |

|

面整備 |

土地の改変(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生)、排水 |

|

都道府県 |

廃棄物処分場 |

地形改変・工事(濁水の発生)、廃棄物の収集及び排ガス洗浄等(汚水の発生) |

農用地造成 |

土地の改変(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生)、水路の存在(水量の変化、地下水位の変化)、取水堰の存在(水量の変化、河川の分断)、農薬等の散布(水質の汚濁) |

|

畜産施設 |

工事(濁水の発生)、存在(汚水の発生) |

|

レクリエーション施設 |

土地の改変・工事・残土の処分(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生)、農薬等の散布(水質の汚濁) |

|

土砂採取・鉱物採掘 |

地形改変・掘削(表流水・地下水等の分断、水源涵養機能の低下、濁水の発生)、残土の処分(濁水の発生、表流水、地下水等の分断) |

|

建築物新設・工場事業場 |

工事(濁水の発生)、存在(微気象の変化、風害、汚水の発生) |

|

下水終末処理場 |

工事(濁水の発生)、処理水の放流(流量の増加、負荷の増大) |

| 下線部は陸水域と特に関連が深いと思われる事業 |

なお、個別の環境影響評価において影響要因を検討する際には、事業ごとの技術指針において示される標準的な影響要因を参考にしつつも、これにこだわらず生態系やそれぞれを構成する環境要素に対する影響を捉える観点から幅広い抽出をすることが必要である。影響要因の整理については、21ページにマトリックス表の例(表III-6)及び影響フロー図の例(図III-11)を示す。

(1)地域概況調査

地域概況調査は陸域生態系や海域生態系と同様に、既存資料調査、専門家等へのヒアリング及び概略踏査により行う。本調査は、「植物」「動物」「水環境」など他の項目と共通の作業として実施する。

本調査で対象とする地域は、対象事業実施区域及びその周辺(以下「対象地域」という)を基本とするが、既存資料調査・専門家等へのヒアリングでは、対象とする地域の生態系の位置づけや特性を明らかにするために、全国的な視点のほか、対象地域が含まれる集水域全体や、河川では下流域を含む地域、湖沼では湖沼全体やその流出入河川を含む地域などの広域から、詳細に把握すべき調査・予測・評価の対象とする範囲まで、段階的に整理、解析を行う。

1)既存資料調査

調査すべき情報は、「植物」「動物」「水環境」を主体に、気象などの「大気環境」、地形・地質や土壌などの「土壌環境」の項目と共通した生態系に関する基礎的な情報、「景観」「触れ合い活動の場」に関連した水域の利用状況、縦横断図、流況表など水域の水文的性質を示す情報、水域に負荷を与えている周辺の土地利用など人為影響の状況等であり、他の項目と関係させながら収集、整理する。

陸水域では生物に関する情報として、特に漁業、水産に関連する資料が重要となるため、これらを確実に収集することが必要である。なお、対象となる陸水域自体の詳細な文献資料は無い場合が多いので、都道府県や市町村単位の文献を主体に整理、解析し、対象となる陸水域に分布する可能性のある生物を抽出する。

さらに、河川の水理に関する既存資料として河川管理者(特に建設省)や水力発電所がモニタリングデータを所有している場合があり、活用できると良い。

2)ヒアリング

ヒアリングは既存資料調査を補完するとともに、現地の事情に詳しいものでないと得られない情報の収集を目的として行う。

| ○ | 地域の研究者等:対象となる陸水域の履歴・変遷、特殊立地などの注目すべき環境、注目すべき種・群集についての情報を聴取。 |

| ○ | 地元漁業協同組合:漁業、水産、遊漁等水域の利用状況に関連する情報を聴取。 |

| ○ | 河川管理者や水力発電所等:河川の水理や流況、河川地形等に関する情報を聴取。 |

3)概略踏査

概略踏査は生態系の基盤をなす地形・地質、水環境等や、生物等の概要について現地で確認することを目的として行う。本調査では後述する類型区分や生態系の構造・機能の把握の参考となるよう、既存の地形分類図や現存植生図などを確認しながら基盤環境や生物相についてその概略を把握する。特に陸水域として捉えるべき範囲について地形や集水域等の確認から概況を把握する。

また、必要に応じて既存資料調査やヒアリングで得られた情報を現地で確認するとともに、特に陸水域生態系の検討を進めるに当たって重要な項目が資料で得られなかった場合には、ポイントを絞った踏査を行う。

(2)地域特性の把握

陸水域生態系では、対象地域を含む河川集水域全体や湖沼全体、湖沼集水域全体などの陸水域の単位ごとに特有の基盤環境や生物相を有する。また、例えば河川では源流部から河口まで基盤環境や生物相が変化することを反映して、区域や区間でさまざまな特性を有しているように、陸水域の単位の内部もまた多様である。対象地域の特性の把握に当たっては、このような階層性に留意して整理する必要がある。図III-2に地域特性の階層的な把握の流れを示した。

図III-2 地域特性の把握の流れ

1)全国的・広域的視点からみた対象地域を含む河川、湖沼等の特性の把握

地域概況調査により、まず対象地域を含む河川集水域全体や湖沼全体、湖沼集水域全体などの陸水域の特性を全国的・広域的視点から把握する。

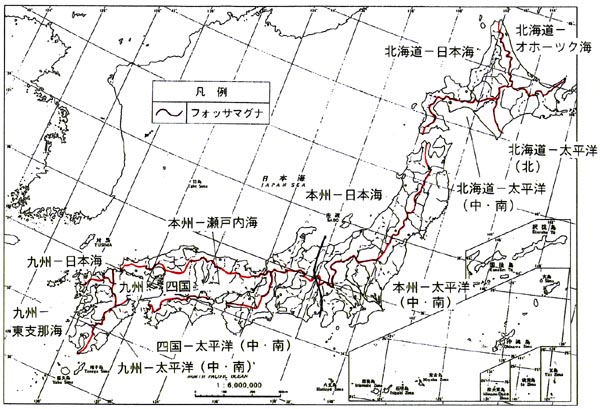

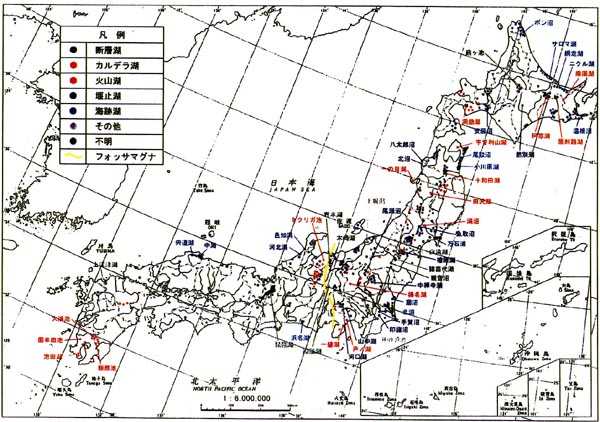

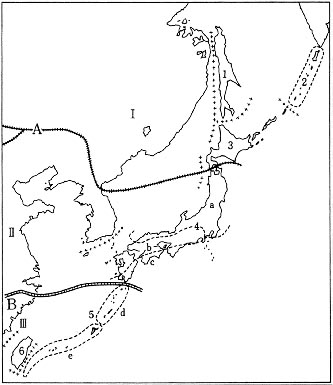

生物にかかわる要素は全国的な視点で生態系を区分した例として陸域生態系の区分である「生物多様性保全のための国土区分(試案)」(環境庁、前年度報告書参照)や、「第3回自然環境保全基礎調査河川調査報告書(全国版)」及び「同湖沼調査報告書(全国版)」(共に環境庁,1987;図III-3、図III-4)、また、陸水域生態系にかかわる区分として魚類分布の地理的区分(図III-5)などの全国的区分に関する資料、知見を参考として、対象地域が地理的にあるいは全国的な生物分布からみて、どのような位置にあるのかを把握する。特に地理的に隔離された水生生物種、群集などの存在の有無に留意する。

広域的視点から着目すべき要素は以下に例示したように、基盤環境にかかわる要素では対象河川・湖沼の位置・規模、湖沼成因などの地象のほか、気候帯、気候区などの気象、流況、水質などの水象、土地利用状況、治水、利水など人為影響の程度などがあげられる。

河川集水域全体や、湖沼全体、湖沼集水域など広域の特性を把握したのち、当該河川や湖沼内での対象地域の位置づけ及び特性を明らかにすることに重点をおいた把握を行う(図III-6)。

【広域的視点から着目すべき要素】

地象:集水域(流域)面積・最高標高・比高差、河川の流程・屈曲率・比流砂量、 |

*肢節量: |

湖沼と同一面積を占める円の円周と湖岸線延長との比。湖沼が円形ならば肢節量=1。(環境庁,1998) |

図III-3 水系群

出典:第3回自然環境保全基礎調査 河川調査報告書(全国版)(環境庁、1987)(一部改変)

図III-3 湖沼の成因別分布

出典:第3回自然環境保全基礎調査 湖沼調査報告書(全国版)(環境庁、1987)(一部改変)

図III-5 淡水魚類相からみた日本列島と周辺地域の地理区

出典:青柳兵司(1957)日本列島産淡水魚類総説(一部改変)

| A:旧北区;I: | シベリア地区 ;1:サハリン(樺太)地域,2:千島地域,3:北海道地域 |

| II: | 中国地区 ;4:日本本土地域;a:東北地方,b:西南地方,c:黒潮地方 |

| B:東洋区;III: | インドシナ地区;5:琉球地域;d:薩南諸島地方,e:沖縄・先島地方,6:台湾地方 |

2)対象地域の特性の把握

河川を例にとると同じ集水域・水系では生息種に共通種が多いものの、本流や支流の区間により水質の汚濁負荷や底質、水際線の状況、周辺の土地利用や治水・利水の履歴、生物の移入状況などが異なるため(図III-6)生物相もこれを反映して多様である。河川や湖沼ではマクロ的な生物分布や特性は地域ごとに共通性を有しつつも、個々の河川、湖沼や区間、区域では個性を有する。スコーピングではこの「個性」の部分に着目することが重要である。

対象事業実施区域及びその周辺の対象地域について把握する特性は表III-2に例示したように、区間や区域によって異なる環境特性として捉え位置づけを行う。なお、対象地域そのものの資料がない場合は、気象、流況や水質などは近傍の資料を用いるとともに、その他の要素については概略踏査時の確認項目として補完する。

これらの水域の自然性や人為影響の程度については地域的にみた相対的な比較から位置づけを行うが、人為の影響については集水域の土地利用の変遷、治水・利水の履歴などの時間的背景についても考慮する。

なお、この「対象地域の特性把握」の結果は環境影響評価項目・手法の検討の際には次項(3)で述べる「類型区分」に着目して整理する必要があるため、対象地域の特性を始めるにあたってはまず類型区分の案を作成し、これを念頭に地域の特性把握を進めることが効果的である。一方、把握された地域特性は同時に行う類型区分の検討にも反映させる必要がある。

図III-6 河川における広域的特性と対象地域に関する模式図例

表III-2 対象地域の特性把握のための環境要素(例)

河 川 |

湖 沼 |

|

位置 |

水系 |

水系 |

地形・地質 |

地形 |

地形 |

規模 |

流程、屈曲率*3 |

面積、容積 |

気象 |

気温、降水量、風向・風速、日射量 |

|

水温・水質 |

水温 |

水温 |

生物 |

植生分布、動植物相 |

|

工作物 |

水際線の改変状況 |

水際線の改変状況 |

利用状況・負荷の状況 |

土地利用状況とその履歴 |

|

| *1セグメント: | 中島(1983)では「おもに渓流で、河川と河川が合流するまでの河道区間をさす。谷次数で表す区間で、例えば流域内の最上流端から流れる渓流が他の渓流と合流するまでの区間は次数1のセグメントである」と示されている。 建設省河川局治水課(1996)では「類似した河道特性を有している河道区分をさし、基本的には河床縦断勾配と河床材料から区分を行う」と示されている。 |

| *2肢節量: | 湖沼と同一面積を占める円の円周と湖岸線延長との比。湖沼が円形ならば肢節量=1。(環境庁,1998) |

| *3屈曲率: | (河川の一定区間における流路長)/(一定区間の直線距離)(環境庁,1995) |

(3)陸水域生態系の類型区分

環境影響評価で対象とする地域の生態系の特性を把握するにはまず基盤となる環境を類型化し、まとまりを有する地域ごとに区分することが有効である。平成10年度の陸域生態系に関する検討では植生や地形等の基盤環境の分布を基にして、生態系の類型区分を行うことを示している。また、海域生態系では、塩分や地形で大きく区分し、潮位が及ぼす海水の作用の程度と基質の組み合わせで類型を示している。

陸水域生態系は陸水域を中心としてそれと連続する陸域で構成されていることから、陸域については陸域生態系で整理された考え方を適用するとともに、水域及び連続部分(移行帯)については海域生態系と同様に「水」と「水の作用」にも着目して類型区分する。特に河川や湖岸(湖沼)の横断方向についてはそれが重要で、水深などに着目する必要がある。なお、河川上流部のように流水域と移行帯を分けられない場合、まとめてひとつの類型とする場合もある。

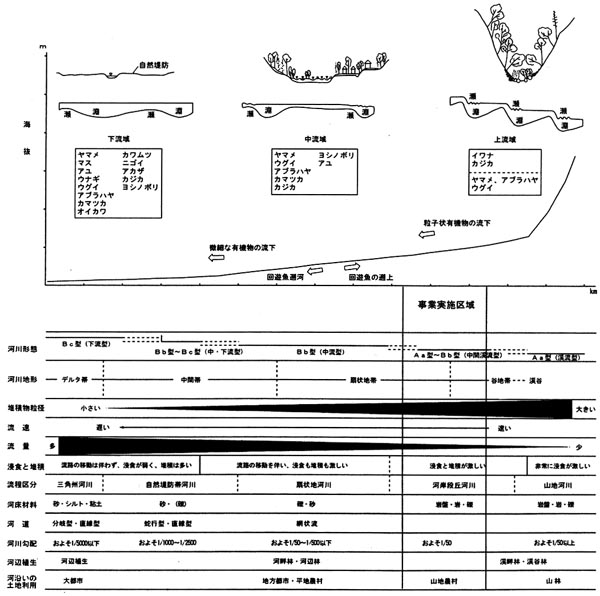

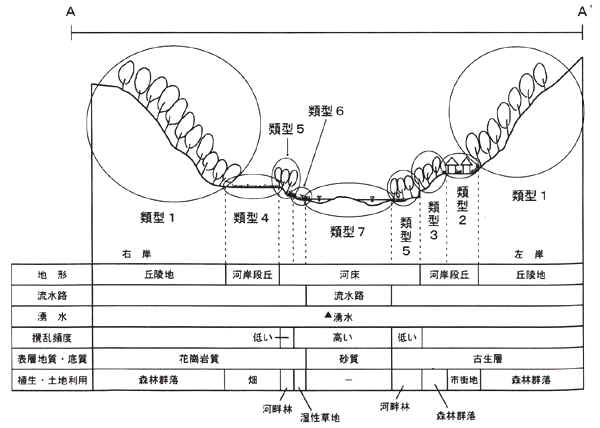

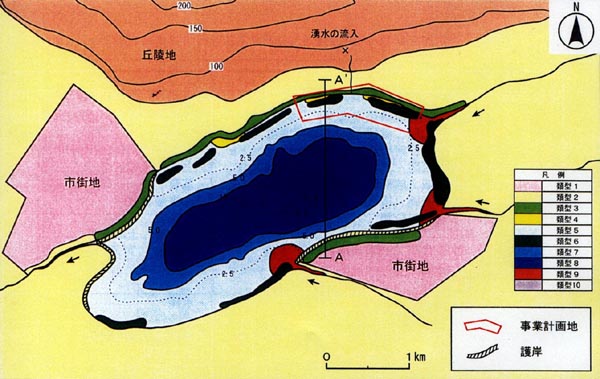

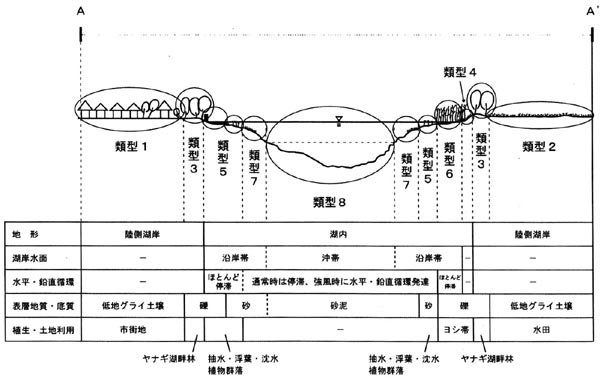

河川の縦断方向についても水の状況は変化に富んでおり、これに着目しながら空間を明確に区分できる要素を用いることで、まとまった類型に区分する(図III-7、図III-8)。湖沼については海域同様、底質や植生、流入・流出河川などの要素により平面的、横断的に類型区分できる(図III-9、図III-10)。

表III-3に類型区分にあたり着目すべき基盤環境要素の例をあげた。また、類型区分にあたって留意する点として下記に示した。

なお、類型区分は対象地域の特性の把握の際に必要であるため、少なくとも基本的条件は満たした案を早い段階で作成して活用することが望ましい。

【類型区分するにあたり留意する点】

|

図III-7 河床を縦断的にみた場合の類型区分の表示例

図III-8 河床を横断的にみた場合の類型区分の表示例

図III-9 湖沼を平面的にみた場合の類型区分の表示例

図III-10 湖沼を公団的にみた場合の類型区分の表示例

表III-3 類型区分にあたり着目する基盤環境要素等(例)

河川 |

湖沼 |

|

地形・地質 |

・地形 |

・地形 |

水象 |

・流量・流速 |

・水深 |

周辺環境等 |

・地形 |

|

工作物等 |

・護岸、堰・ダム等横断工作物の位置 |

・護岸、埋立地、浚渫の範囲 |

表III-4 対象区間の基盤環境要素間の関連に関する整理例

位置 |

形 態 |

基 質 |

植生 |

土地利用 |

||||||||

流程区分 |

河川地形 |

河道型 |

撹乱強度 |

河川形態 |

底質 |

汚濁区分 |

水温 |

塩分濃度 |

||||

種類 |

状態 |

|||||||||||

中流域 |

扇状地 |

扇状地帯 |

網状流 |

浸食と堆積がはげしい流路の移動を伴う |

Bb型 |

中・小礫砂質 |

浮き石沈み石 |

貧腐水性 |

低い |

淡水 |

河畔林 |

自然地 |

中間帯 |

Bb~Bc型 |

|||||||||||

自然堤防 |

||||||||||||

*:可児(1944) |

表III-5 動植物の生息を規定する基盤環境要素等とその関連の例

基盤環境要素 |

動植物との関連 |

|

河川 |

地形(河川地形、河道型、河川形態) |

植物群落の生育環境の形成、 |

基質(表層地質、底質) |

底生生物の生息環境、魚類の産卵場等の形成 |

|

流量・流速、水深、水位変動、水温、水質 |

水生生物全般の生息・生育環境の形成 |

|

攪乱頻度 |

河床地形の形成、植物群落の生育環境の形成 |

|

湧水 |

特殊な生息環境の形成 |

|

土壌、土壌湿度、光条件 |

植物群落の生育環境の形成 |

|

工作物の存在 |

個体群の分断、回遊・移動の阻害、止水域の形成 |

|

湖沼 |

地形(湖沼、湖岸地形、流入・流出河川) |

植物群落の生育環境の形成、 |

基質(表層地質、底質) |

水生植物群落の生育環境の形成 |

|

土壌、土壌湿度 |

植物群落の生育環境の形成 |

|

湧水 |

特殊な生息環境の形成 |

|

水深、水温、躍層、水質 |

水生生物全般の生育環境の形成 |

|

光条件、有光層(補償深度) |

水生植物群落、植物プランクトンの生育環境の形成 |

|

水位変動(循環、滞留) |

沿岸帯の湿性植物群落の生育環境形成 |

|

工作物の存在(護岸、埋立) |

水際、沿岸帯の単純化・縮小、移動の阻害 |