生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

2-9 海域生態系の調査・予測

調査・予測・評価手法についてはスコーピングにおける方法書に対する第三者の意見を十分に反映させ適切に選定する。そして環境影響評価の実施段階の調査等で得られる情報により、さらに必要な見直しを加えより詳細な実施方法を練りながら、調査・予測・評価を実施していく必要がある。ここでは実施段階の調査・予測手法について、手法の検討から実施までの一連の流れを示した。

(1)注目種や機能からみた生態系への影響に関する検討

調査項目、調査手法及び予測手法の検討にあたっては当該海域における生態系の特性、地域のニーズ、事業特性等を勘案して、評価すべき項目を明確にし、埋立(存在)により注目種と重要な機能に及ぼすと想定される影響フローを作成して影響の重要性を検討した。また、埋立(存在)による影響の中で、まず第一に把握すべきと考えられるのは注目種の生息、生育や重要な生態系の機能に影響を及ぼす物理化学的な環境要素の変化である。注目種や機能への影響は物理化学的な環境要素の変化予測を行った上で、検討する必要がある。なお、注目種と重要な機能すべてについて想定される影響フローを作成する必要があるが、ここでは注目種であるアサリ、イシガレイ、アマモ、重要な機能としては、アマモ場がもつ仔稚魚の育成場等としての機能及び干潟がもつ物質循環機能(水質の浄化)に関する影響フローを例として示す。調査・予測の作業例を示した注目種及び重要な機能とその選定理由を表II-2-14に示す。

次に、事業特性や地域の環境特性等を踏まえ作成した影響フロー、物理化学的な環境要素の変化の予測結果を基に、注目種や重要な機能に関する調査項目の組み合わせ、調査地点の配置、調査手法及び予測手法の検討を行った。埋立(存在)による注目種(群集)や生態系の機能等の変化を予測・評価するための調査であることから、できるだけ定量的に予測するための情報を得ることを前提にして環境要素の変化が生物にどのような変化を及ぼすかを知るため、項目・手法の検討を行った。

続いて、検討された調査手法、予測手法に基づいて、本事業に対する調査、予測を行った。なお、予測結果については、予測手法のプロセスを記載し、その結果については概略的な記載にとどめている。

表II-2-14 作業例としてあげた注目種及び重要な機能とその選定理由

| 注目種及び重要な機能 | 選定理由 |

| アサリ :注目種(典型性) |

埋立予定地及びその周辺の砂泥質干潟に広く分布しており、移動能力が乏しいことから、干潟の生態系の指標となる。生息の場である干潟が、埋立によりその一部が消失する。以上のことから、移動性が少なく干潟生態系を指標する生物の例として選定した。 |

| イシガレイ :注目種(上位性) |

埋立予定地及びその周辺の砂泥底域の魚類を代表し、干潟と砂泥底域の両類型を利用している。移動性は比較的に高く、産卵場や生息場となる砂泥底域は当該海域だけでなく、内湾の沿岸域に存在する。以上のことから、複数の類型を利用する移動性ある生物の例として選定した。 |

| アマモ(場) :注目種(典型性)及び 重要な機能(仔稚魚の育成場等) |

埋立(存在)により、アマモ場の一部に影響が及ぶと想定される。埋立予定地及びその周辺に広く分布しており、沿岸砂泥底域を特徴付けるアマモ場の主要な構成要素である。多くの稚魚の索餌場・育成場としての「場」としての機能や水質の浄化としての物質循環機能等も有している。以上のことから、注目種と「場」としての機能を併せ持つ評価対象の例として選定した。 |

| 干潟 :重要な機能(物質循環機能) |

埋立(存在)により、物質循環機能(水質の浄化)を有している干潟が一部消失したり影響を受けると想定されることから、物質循環の観点から重要な機能を有する場の例として選定した。 |

(2)物理化学的な環境要素の変化に関する調査・予測

作業例としてあげたアサリ、イシガレイ、アマモ(アマモ場)の生息・生育や干潟の物質循環機能(水質の浄化)に影響を及ぼす物理化学的な環境要素の調査結果及び予測結果についての概要を示す。

なお、アサリ、イシガレイ、アマモ(アマモ場)の生息・生育や物質循環機能(水質の浄化)を有する干潟に影響を及ぼす物理化学的な環境要素の中で重要と考えられるのは以下に示す項目である。

| ○ | 地形の変化 | |

・ |

埋立(存在)により、生物の生息・生育空間が消失する。 | |

| ○ | 流動・波浪 | |

| ・ | 埋立(存在)により、アサリ、イシガレイ、アマモ(アマモ場)の生息・生育に関する環境要素、干潟域周辺の環境要素である水質の変化に影響を及ぼす項目である。 | |

| ・ | アマモ(アマモ場)の生育環境の要素として流動(流速)が重要な項目である。 | |

| ・ | 流動と波浪は干潟の形状の変化に対して重要な項目となる。 | |

| ○ | 水質 | |

| ・ | CODは有機汚濁の指標となる項目である。 | |

| ・ | SSは濁りを表す指標となり、これはアサリにとっては窒息死の原因となる物質であり、アマモ(アマモ場)にとっては濁りにより生育に必要な要素である光量に影響を与える項目である。 | |

| ・ | 栄養塩は生態系モデルでの予測を行う際干潟の浄化機能を表す指標となる。 | |

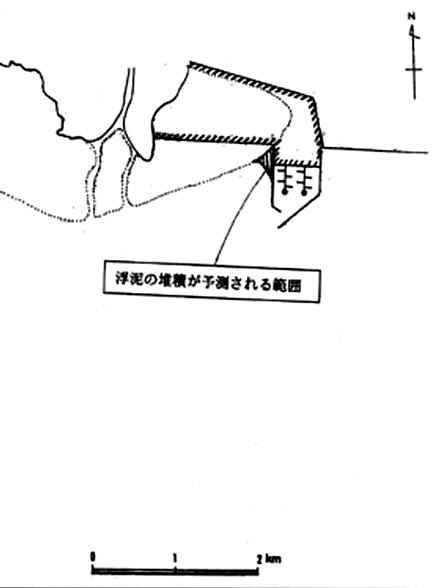

| ○ | 底質の性状、浮泥の堆積範囲 | |

| ・ | 底質の性状はアサリ等のベントスやイシガレイにとっては生息・育成の基盤、アマモ場にとっては生育の基盤となる項目である。 | |

| ・ | 浮泥の堆積範囲は底質の性状と同様に、堆積箇所によってはアサリやアマモ場にとって生息・生育の基盤を変化させる可能性がある。 | |

想定された埋立事業により干潟、ヨシ原、砂泥底域が消失し、新たに埋立地及び人工護岸が設置される。調査地域内の干潟の面積約700haのうち、埋立により消失する干潟の面積は約100haとなる。

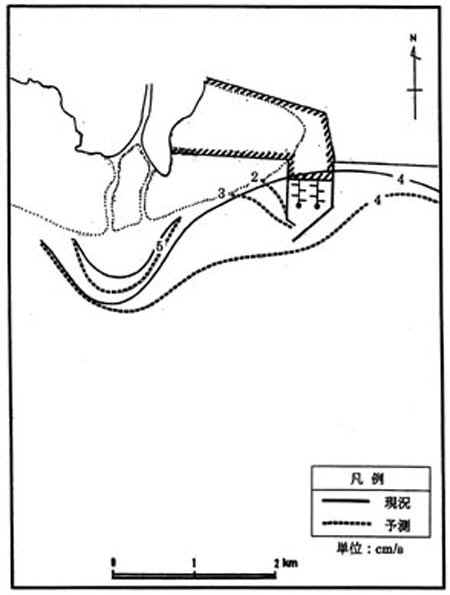

次に、流動・波浪、水質(COD、SS、栄養塩)、底質性状と浮泥の堆積傾向の調査結果と予測結果の概要をまとめた。予測手法については「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書 生物の多様性分野の環境影響評価技術(I)-スコーピングの進め方について-(平成11年6月、生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会)」のp.126“表2-19定量的な予測が可能な環境要素の種類と予測モデルの概要”を基に行った。その結果を表II-2-15、図II-2-9~図II-2-11に示す。

表II-2-15 流動、水質(COD、SS、栄養塩)及び底質の堆積傾向の調査結果と予測結果

項 目 |

調 査 結 果 |

予測結果(存在時) |

| 流動・波浪 図II-2-9参照 |

・流況(平均流)は、埋立予定地前面 海域では、東から西への流向が卓越 していた。また、流速は、干潟前面 で4cm/sとなっていた。 | ・流動計算の結果、流況(平均流)は、海岸形状改変の影響により、流向は変化しないものの、流速は干潟と新規埋立部分に囲まれた一部の水域において、遅いところでは2cm/s程度になると予測された。 ・波浪についても、流況同様に海岸形状改変の影響により、干潟と新規埋立部分に囲まれた一部の水域では波高は現状より10~20cm低くなる。 |

| 水質 (COD、SS、 栄養塩)図II-2-10参照 注)図としてはCOD、SSを記載 |

・埋立予定地前面の海域では、CODは 4mg/l程度、SSは5mg/l程度であ った。栄養塩もCODと同様な分布を 示し、埋立予定地前面の海域では、T-N は1mg/l程度、T-Pは0.1mg/l程度で あった。 | ・水質は、海岸形状改変の影響により流況が変化すると予測されたことから、この影響を受け、干潟と新規埋立部分に囲まれた水域がCOD、SSともにやや高くなると予測された。干潟域でのCODとSSの濃度の上昇は、それぞれ0.01mg/l、0.05mg/lと予測された。 ・栄養塩についてはCOD、SSと同様な傾向を示し、干潟と新規埋立部分に囲まれた水域でやや高くなると予測された。干潟域でのT-N、T-Pの濃度の上昇はそれぞれ0.05mg/l、0.0005mg/lと予測された。 ・一方、光量については現状と比較しほとんど変化しないと予測された。 |

| 底質の性状及び浮泥の堆積範囲 図II-2-11参照 |

・底質の性状について、調査地域内の 干潟域の粒度組成は砂分が75~85 %、シルト・粘土分が15~25%を 示し、干潟前面の浅海域では砂分が50 ~60%、シルト・粘土分が40~50 %であった。 | ・海岸形状改変の影響による流況の変化により、干潟と新規埋立部分に囲まれた水域で、堆積傾向があると予 測された。 なお、干潟の粒度組成や有機物含有量等の性状については現状とほぼ同様であることが予測された。 |

図II-2-9 流況の調査結果と予測結果

図II-2-10(1) 水質(COD)の調査結果と予測結果

.jpg)

図II-2-10(2) 水質(SS)の調査結果と予測結果

.jpg)

図II-2-11 浮泥の堆積範囲(予測)

(3)注目種(アサリ)に関する調査・予測

1)影響フローの作成

埋立(存在)による注目種(アサリ)に及ぼす影響フローを図II-2-12に示す。

図II-2-12 埋立(存在)が注目種(アサリ)に及ぼす影響フロー

2)調査手法・予測手法の検討

[1]調査・予測手法検討の流れ

注目種であるアサリに関する調査・予測手法を検討するフローを図II-2-13に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、まず埋立(存在)による影響要因がアサリにどのような影響を及ぼすかを検討した。図II-2-12で作成した影響フローより、移動性が少ない生物であるアサリの生息に影響を与える要因としては海域空間の消滅と海岸形状の改変があげられる。海域空間の消滅は干潟を生息場としているアサリの生息空間の減少を引き起こす。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、それに伴いアサリの生息環境である水質の変化、地形・水深の変化、底質の変化が引き起こされると考えられる。その結果アサリの個体群の変化、さらにアサリの個体群の変化による海域生態系への影響が生じると考えられる。予測項目としてはこれらの要因によるアサリ個体群の変化及びアサリ個体群の変化による海域生態系への影響があげられる。

予測項目を基に、アサリの生息分布や生活史等を既往資料により調査し、調査・予測の実施可能性を考慮した上で予測手法を検討し、この予測を行うために必要となる現地調査手法を検討した。

図II-2-13 アサリに関する調査・予測手法検討のためのフロー

[2]予測手法の検討

埋立(存在)によるアサリの影響予測手法の検討内容を表II-2-16に示す。

ここでは、埋立(存在)による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を検討した。

表II-2-16 アサリの影響予測手法の検討内容

| 影響要因 | 想定される影響と予測手法 |

| 海域空間の消滅 | ○想定される影響 ・埋立(存在)によりアサリの生息場が消失するため、アサリの生息(個体数)に影響が及ぶと考えられる。 ○予測手法 ・アサリの個体群の変化については、現地調査地域の生息個体と埋立予定地の生息個体の関係から減少率を予測する。(定量的 予測) ・アサリの個体群の変化による海域生態系への影響については、アサリの個体群の減少率を基に、主に食物連鎖の関係から予測 する。(定性的予測) |

| 海岸形状の改変 | ○想定される影響 ・埋立(存在)により海岸形状が変化するため、水質の変化、地形・水深変化、底質変化が考えられることから、アサリの生息環境が変化すると想定される。 ○予測手法 ・アサリの個体群の変化については、既往資料等による生活史の主要な段階におけるアサリの生息状況、アサリの生理・生態特性等と数値モデル等によるアサリの生息環境に関する項目の予測結果から、生息環境の変化に伴うアサリの個体群への影響を予測する。アサリへの影響予測は主に水質変化、底質変化とアサリの生理特性の関係の変化を重視する。(定性的予測) ・アサリの個体群の変化による海域生態系への影響については、主に食物連鎖の関係から予測する。(定性的予測) |

| 海底基盤の改変 | ・コンクリート構造物が出現するが、アサリの生息場と関係ないことから予測の対象とはしない。 |

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表II-2-17に示す。

表II-2-17 アサリに関する調査項目とその理由

調査項目 |

調査項目の設定根拠と調査内容 |

| アサリの分布状況 ・アサリの個体数と大きさ、重量 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりアサリの生息場が一部消失するため、埋立予定地とその周辺の分布状況と個体数等を調査し、生息場の消失によるアサリの個体数の減少率を把握する。 ○調査地点 ・潮間帯(調査地域内の干潟全域)に調査地点を設定する。また、埋立予定地とその前面海域の水深2m付近まで調査地点を密に設置する。 ○調査時期 ・季節的なアサリの分布・成長、環境変化等が適切に把握できる四季に実施する。 ○調査方法 ・採泥器、枠取り法(深さ10cm程度)により採取し、測定を行う。 |

| 生息環境 ・水深 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりアサリの生息場が一部消失し、また、アサリの生息場である干潟の一部やその周辺は流れの変化、これに伴う水質、底質の変化が生じると想定されることから、アサリの生息環境を把握する。 ○調査地点 ・アサリの分布状況の調査と同様とする。 ・水質等の数値予測のために沖合にも調査地点を数地点設置する(水質調査地点で補完する)。 ○調査時期 ・アサリの分布状況の調査と同様とする。 ○調査方法 ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成、有機物含有量、硫化物等、水質の調査項目としては、COD、DO、SS、クロロフィルa等とする。 |

| 漁獲・放流、漁獲量の実態 ・漁獲量 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立予定地周辺の干潟は春季から初夏にかけて潮干狩り場として利用されており、また、漁業活動が盛んであり、干潟から前面海域ではアサリ、バカガイ等の採貝、前面海域では底曳き網漁、巻き網漁等が行われている。そのため、現地調査に際しては、漁獲量等について把握するとともに、その変遷について確認する。 ○調査地点 ・現地調査地域全域とする。 ○調査方法 ・漁業協同組合資料、聞き取り、標本船、抜き取り調査等により把握する。 |

【参考】

アサリ個体群への影響予測は海域空間の消滅や地形変化、水質・底質等の生息環境の変化の状況に応じて定性的に予測することが一般的である。

ここでは、参考として、現在、検討が進められている藻場生態系モデル、構造モデル、生活史モデル、高次生態系モデル、統計モデル(重回帰モデル、ニューラルネットワーク等)から、定量予測を行う流れについてもあわせて整理した結果を参考図-1に示す。また、生物量に関する予測モデルの概要と課題を参考表-1にとりまとめた。

将来的にはモデルによる定量予測もひとつの手段として一般的になると考えられるが、モデルによる予測実施の際にはモニタリングによる検証が必要となる。

参考図-1 アサリ個体群の変化予測の流れ

参考表-1 生物量の予測に関するモデルの概要と課題

| 予測手法 | 概 要 | 課 題 |

| 構造モデル | ・対象生物を1種選定し、環境との関わりをできるだけ忠実に考慮してモデル化し、開発行為による影響を定量的に評価する。 | ・対象生物と環境との関係のモデル化が難しい。 ・現況再現を図ることが難しい。 ・開発行為による影響が1つの方向に伝わる構造であり、環境変化による体重への影響までは考慮できても、さらに再生産への影響等のフィードバック性を有していない。 |

| 高次生態系 モデル |

・生物をサイズや摂餌様式で分画し、栄養塩、プランクトン、底生生物、高次生物等を含めて窒素やリン等でモデルを記述する。 ・モデルはボックスモデルが主体となることから、別途、予測した流動、水質計算結果を取り込むことで、開発行為による影響を定量的に評価する。 |

・生物の食物連鎖をベースとした物質の流れを評価するものである。 ・生物をグループ化して取り扱うことから、種レベルでの評価はできない。 |

| 藻場生態系 モデル |

・浮遊系の植物プランクトン、デトリタス、栄養塩、DOを取り扱ったモデルに、海 藻海草(株数、密度)を加えたもの。 ・水中の懸濁物量の変化、栄養塩の変化による海藻草類の現存量の変化を予測する。 |

・特に、海草のアマモのモデル化が難しい。 |

| 生活史 モデル |

・対象生物を1種選定し、生活段階を幾つかに分割する。各生活段階毎の体重と個体数の変化を成長係数と死亡係数パラメータで表現し、各パラメータは環境要素との関数化を行う。 ・別途、予測した流動、水質、波浪計算結果を取り込むことで、開発行為による影響を定量的に評価する。 |

・生物の現存量の把握が難しい。 ・複数種の影響予測を行うためには、工夫が必要である。 |

| 重回帰 モデル |

・多くの生物・環境データを重回帰分析することで、代表種の生物量等を予測する。 | ・説明変数と目的変数との関係性がブラックボックスのままである。 ・説明変数データは独立変数であることが必要である。ゆえに、相互に何らかの関係性がある生態系のデータは取り扱いにくい。 |

| ニューラルネットワーク | ・多くの環境データ・生物データを用いてニューラルネットワークを構築することで、生態系の多様性の情報を予測する。 ・学習機能を有している。 ・非線形の関係がみられる現象の解析に優 れており、生態系等お互いに相関が見ら れるデータを取り扱うことができる。 |

・入力データと出力データとの関係性はブラックボックスのままである。 ・ネットワークを構築した際の入力デ ータの範囲を越える場合には工夫が 必要である。 ・生態系の多様性の情報をどのように 設定するのかが難しい。 |

| 個体群存続可能性解析(PVA) | ・個体群の存続性を定量的に予測する手法 である。 ・個体群の生存や繁殖にかかわるパラメー タが必要である。 ・海外ではウミガメやオットセイ、タラ等 に適用した事例がみられる。 |

・個体群の生存や繁殖にかかわるパラ メータの取得には長期にわたる調査が必要となる。 |

3)調査結果・予測結果の概要

[1] アサリの調査結果の概要

アサリの調査結果の概要を表II-2-18に示す。

表II-2-18 アサリの調査結果の概要

| 項目 | 調査結果 |

| アサリ | ◎アサリの分布状況 ○調査内容 |

図II-2-14 アサリの分布状況(四季平均)

[2] アサリの予測結果の概要

予測結果については下記に示す予測項目について検討する。この予測項目は、埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、海岸形状の改変によってもたらされる影響である。

- アサリの個体群の変化

- アサリの個体群の変化による海域生態系への影響

埋立(存在)により想定されるアサリの個体群の変化の主な要因は、生息場の消失と生息環境の変化である。

埋立(存在)による生息場の消失によって、移動性がほとんどないアサリの生息に及ぼす影響は大きいと考えられることから、消失区域のアサリの個体数が埋立予定地及びその周辺の干潟に生息している総個体数と比較してどのくらいの個体数(割合)を占めるかに焦点を絞り、アサリの個体群の変化として定量的に予測した。

次に、埋立(存在)により、アサリが生息している干潟域の流況、水質及び底質等が変化する可能性がある。アサリの生息環境が変化する場合、生息しているアサリに対する影響は大きいと考えられることから、アサリの生息環境である流況、水質及び底質の変化が現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はアサリの生理的・生態的特性を勘案してアサリの生息にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、アサリの個体群の変化として定性的に予測した。

アサリの個体群の変化による海域生態系への影響は上記で示したアサリの個体群の変化の予測結果を基に、アサリの個体数の変化が海域生態系の食物連鎖の中でどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、海域生態系への影響として定性的に予測した。

アサリの予測結果の概要を表II-2-19に示す。

表II-2-19 アサリの予測結果の概要

| 項目 | 予測結果 |

| アサリ | ◎アサリの個体群の変化 ○影響要因 |

| ○影響要因 ・海岸形状の改変 ○想定される影響 ・埋立(存在)により海岸形状を改変することによるアサリの生息環境の変化 ○予測内容 ・アサリの生息状況、生理的・生態的特性等と生息環境(水質、底質等)の予測結果との関係から予測する(定性的予測)。 ○予測結果 ・水質については、COD、SS及び栄養塩はともに埋立地の影響により現状と比較してやや高く(CODの増加量0.01mg/l、SSの増加量0.05mg/l、T-Nの増加量0.05mg/l、T-Pの増加量0.0005mg/l)なる水域(干潟域)が生じる。 ・底質については干潟と新規埋立部分に囲まれた水域で浮泥の堆積傾向がみられるものの、干潟の粒度組成や有機物含有量等の性状については現状とほぼ同様となる。 ・アサリの生理的・生態的特性を考慮すると、予測されたアサリの生息環境である水質、底質の変化の程度は小さいことから、海岸形状の改変がアサリの生息(個体群)に影響を及ぼす程度は小さいと考えられる。 |

|

| ◎アサリの個体群の変化による海域生態系への影響 ○影響要因 |

(4)注目種(イシガレイ)に関する調査・予測

1)影響フローの作成

埋立(存在)による注目種(イシガレイ)に及ぼす影響フローを図II-2-15に示す。

図II-2-15 埋立(存在)が注目種(イシガレイ)に及ぼす影響フロー

2)調査手法・予測手法の検討

[1]調査・予測手法検討の流れ

注目種であるイシガレイに関する調査・予測手法を検討するフローを図II-2-16に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、埋立(存在)による影響要因がイシガレイにどのような影響を及ぼすかを検討した。図II-2-15で作成した影響フローより、干潟の縁辺部や浅海域を生息場としているイシガレイの生息に影響を与える要因としては海域空間の消滅と海岸形状の改変があげられる。海域空間の消滅は主に仔稚魚期の生息空間である干潟の縁辺部の減少、主に幼魚・成魚期の生息空間である浅海域の減少、生物の生息空間の減少によるイシガレイの餌生物の減少を引き起こすと考えられる。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、イシガレイの生息環境である水質の変化、地形・水深の変化、底質の変化が引き起こされると考えられる。その結果イシガレイの個体群の変化、さらにイシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響が生じると考えられる。予測項目としてはこれらの要因によるイシガレイの個体群の変化とイシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響があげられる。

予測項目を基に、イシガレイの生理的・生態的特性や生息環境等を既往資料で調査し、調査・予測の実施可能性とイシガレイは移動性の生物であることから個体数の定量的な予測は困難であることを考慮した上で予測手法を検討し、この予測を行うために必要となる現地調査手法を検討した。

図II-2-16 イシガレイに関する調査・予測手法検討のためのフロー

[2]予測手法の検討

埋立(存在)によるイシガレイの影響予測手法の検討内容を表II-2-20に示す。

ここでは、埋立(存在)による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を検討した。

表II-2-20 イシガレイの影響予測手法の検討内容

| 影響要因 | 想定される影響と予測手法 |

| 海域空間の消滅 | ○想定される影響 ・埋立(存在)によりイシガレイの生息空間の減少、餌生物の減少が生ずるため、イシガレイの個体群に影響が及ぶと考えられる。 ○予測手法 ・イシガレイの個体群の変化については現地調査地域の生息範囲と生息個体数、埋立(存在)による消失する生息範囲と生息する個体数の関係から予測する。(定性的予測) ・イシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響については、イシガレイの個体群の変化を基に、主に食物連鎖の関係から予測する。(定性的予測) |

| 海岸形状の改変 | ○想定される影響 ・埋立(存在)により海岸形状が変化するため、水質の変化、地 形・水深の変化、底質の変化が考えられることから、イシガレ イの生息環境が変化すると想定される。 ○予測手法 ・イシガレイの個体群の変化については既往資料等による生活史の主要な段階におけるイシガレイの生息状況、イシガレイの生理・生態特性等と数値モデル等によるイシガレイの生息環境に関する項目の予測結果から、個体群の変化を予測する。イシガレイへの影響予測は主に水質変化、底質変化とイシガレイの生理特性の関係を重視する。(定性的予測) ・イシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響についてはイシガレイの個体群の変化を基に、主に食物連鎖の関係から予測する。(定性的予測) |

| 海底基盤の改変 | ・コンクリート構造物が出現するが、イシガレイの生息場と関係ないことから予測の対象とはしない。 |

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表II-2-21に示す。

表II-2-21 イシガレイに関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

| イシガレイの 分布状況 ・イシガレイの個 体数と大きさ、 重量 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりイシガレイの生息場が一部消失するため、埋立予定地とその周辺の分布状況と個体数等を調査し、イシガレイの生息状況と生息環境の状況を把握する。 ○調査地点 ・環境要素(水深、水温、塩分、水質、底質等)と生活史(生息環境と成長段階における生息環境の変化等)を考慮して、干潟域及び浅海域を対象に行う。 ○調査時期 ・季節的なイシガレイの分布・成長、環境変化等が適切に把握できる四季に実施する。 ○調査方法 ・マルチネットや漁具を用いて採取し、測定を行う。 |

| 生息環境 ・水深 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりイシガレイの生息場が一部消失し、また、イシガレイの生息場である干潟や浅海域では流動の変化が起こり、これに伴う水質、底質の変化が生じると想定されることから、イシガレイの生息環境を把握する。 ○調査地点 ・イシガレイの分布状況の調査と同様とする。 ・水質等の数値予測のために沖合にも調査地点を数地点設置する(水質調査地点で補完する)。 ○調査時期 ・イシガレイの分布状況の調査と同様とする。 ○調査方法 ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成、有機物含有量、硫化物等、水質の調査項目としては、COD、DO、SS等とする。 |

| 内湾での生息 可能範囲 ・生息可能環境の 把握 |

○調査項目の設定根拠 ・イシガレイは移動性のある生物であること、埋立予定地を含む内湾の沿岸域には、イシガレイの生息可能な砂泥底の浅海域が広く分布していることから、その生息範囲を把握するとともにイシガレイの生息状況についても把握する。 ○調査方法 ・基本としては既往資料、ヒアリングで行う。情報が不足している場合には、必要に応じて、現地調査を行う。 |

3)調査結果・予測結果の概要

[1] イシガレイの調査結果の概要

イシガレイの調査結果の概要を表II-2-22に示す。

表II-2-22 イシガレイの調査結果の概要

| 項 目 | 調 査 結 果 |

| イシガレイ | ◎イシガレイの分布状況 ○調査内容 ◎内湾での生息可能範囲 ○調査内容 |

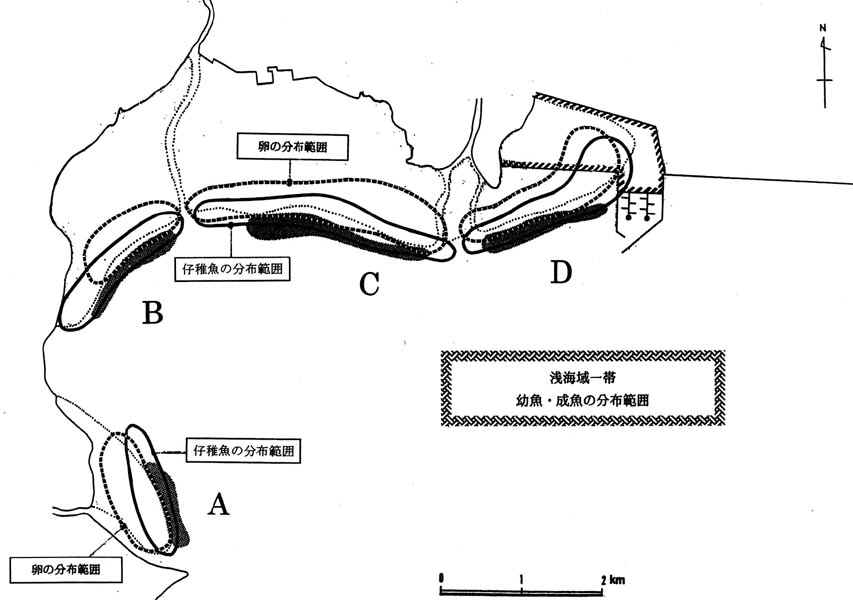

図II-2-17 調査地域内の干潟域周辺でのイシガレイの生息利用状況

[2]イシガレイの予測結果の概要

予測結果については下記に示す予測項目について検討する。この予測項目は埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、海岸形状の改変によってもたらされる影響である。

| ・イシガレイの個体群の変化 ・イシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響 |

埋立(存在)により想定される、イシガレイの個体群の変化の主な要因はイシガレイの生息場の消失と生息環境の変化である。

埋立(存在)により消失する生息場が、イシガレイの生息場として重要である場合、イシガレイの生息に対する影響は大きいと考えられることから、埋立予定地の生息状況が埋立予定地とその周辺の生息状況と比較し、生息範囲はどれぐらいの割合を占めているのか生息個体数はどのくらいの割合を占めているのかに焦点を絞り、イシガレイの個体群の変化として定性的に予測した。

次に、埋立(存在)により、イシガレイが生息している干潟域と浅海域の流況、水質及び底質等が変化する可能性がある。イシガレイの生息環境が変化する場合、生息しているイシガレイに対する影響は大きいと考えられることから、イシガレイの生息環境である水質、底質等の変化が、現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はイシガレイの生理的・生態的特性を勘案してイシガレイの生息にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、イシガレイの個体群(生息環境)の変化として定性的に予測した。

イシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響は、上記で示したイシガレイの個体群の変化の予測結果を基に、イシガレイの生息の変化が海域生態系の食物連鎖の中でどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、海域生態系への影響として定性的に予測した。

イシガレイの予測結果の概要を表II-2-23に示す。

表II-2-23 イシガレイの予測結果の概要

項 目 |

予 測 結 果 |

| イシガレイ | ◎イシガレイの個体群の変化 ○影響要因 |

| ○影響要因 ・海岸形状の改変 ○想定される影響 ・埋立(存在)により海岸形状が変化することによるイシガレイの生息環境の変化 ○予測内容 ・イシガレイの生息状況、生理的・生態的特性等と生息環境(水質、底質等)の予測結果との関係から予測する(定性的予測)。 ○予測結果 ・イシガレイの生息環境の要素となる水質については、COD、SS及び栄養塩はともに埋立地の影響により現状と比較してやや高く(CODの増加量.01mg/l、SSの増加量0.05mg/l、T-Nの増加量0.05mg/l、T-Pの増加量 0.0005mg/l)なる水域(干潟域)が生じる。 ・底質については干潟と新規埋立部分に囲まれた水域で浮泥の堆積傾向がみら れるものの、干潟の粒度組成や有機物含有量等の性状については現状とほぼ同様となる。 ・イシガレイの生理的・生態的特性を考慮すると、予測されたイシガレイの生息環境である水質、底質の変化の程度は小さいことから、海岸形状の改変がイシガレイの個体群(生息環境)に影響を及ぼす程度は小さいと考えられる。 |

|

| ◎イシガレイの個体群の変化による海域生態系への影響 ○影響要因 |

(5) 注目種(アマモ)及びアマモ場がもつ仔稚魚育成場等の機能に関する調査・予測

1)影響フローの作成

埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)に及ぼす影響フローを図II-2-18に示す。

図II-2-18 埋立(存在)がアマモ(アマモ場)に及ぼす影響フロー

注:それぞれの項目は複雑に関連していると思われるが、ここでは主要な流れと思われるものだけを矢印で示した。

2)調査手法・予測手法の検討

[1]調査・予測手法検討の流れ

当該海域においては、注目種であり、また、「場」としての機能(仔稚魚の索餌場・育成場としての機能)を有するアマモ(アマモ場)に関する調査・予測手法を検討するフローを図II-2-19に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、埋立(存在)による影響要因がアマモ(アマモ場)にどのような影響を及ぼすかを検討した。図II-2-18で作成した影響フローより、移動性がほとんどない生物であるアマモの生育に影響を与える要因としては海域空間の消滅と海岸形状の改変があげられる。海域空間の消滅はアマモの生育空間の減少を引き起こすと考えられる。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、アマモの生育環境である水質の変化、地形・水深の変化、底質の変化が引き起こされると考えられる。その結果アマモ(アマモ場)の生育変化、さらにアマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響が生じると考えられる。予測項目としては、これらの要因によるアマモ(アマモ場)の生育変化、アマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響が考えられる。

予測項目を基に、アマモ場の生育分布や生活史等を既往資料により調査し、調査・予測の実施可能性を考慮した上で予測手法を検討し、この予測を行うために必要となる現地調査手法を検討した。

図II-2-19 アマモ(アマモ場)に関する調査・予測手法検討のためのフロー

なお、アマモ場の「場」としての機能に関して重要な調査項目はアマモ場の規模や季節変化及びアマモ場で生活する仔稚魚のアマモ場に対する依存度であると考えられる。それらの関係が調査を実施することによりある程度判明すれば、埋立によってアマモ場が消失・減少した場合の仔稚魚への影響を定性的に推測することができる。また、文献、ヒアリング等により、対象仔稚魚の生活様式が判明すれば幼魚、成魚の生息状況についても定性的類推が可能であると考えられる。

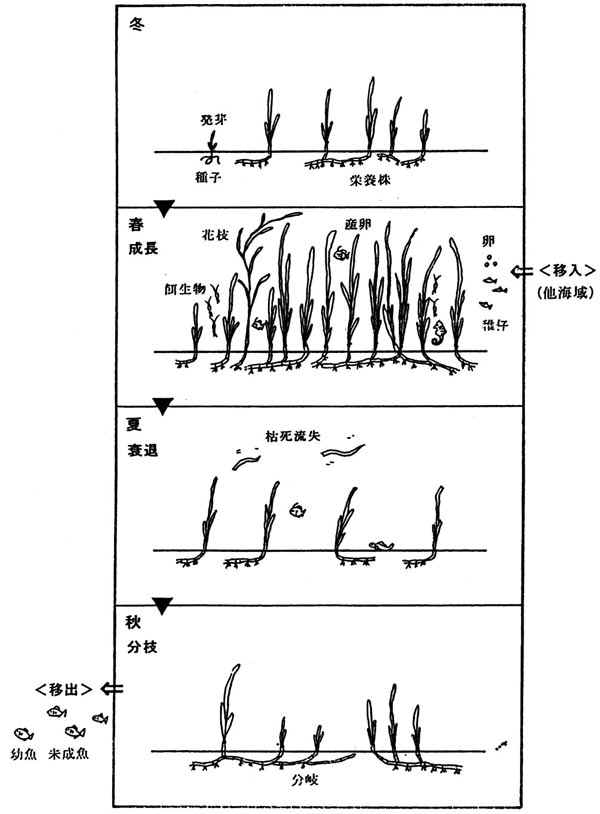

仔稚魚のアマモ場への依存度を測定する手法としては特に定まったものはないが、アマモ場に生息する仔稚魚とアマモ場のないところに生息する仔稚魚の種類や密度、あるいは仔稚魚の消化管内容物とアマモ場に存在する餌料生物との関係等から、ある程度推測することができる。考えられるアマモ場の仔稚魚育成場としての機能イメージを図II-2-20に示す。

図II-2-20 仔稚魚の育成場としてのアマモ場の機能のイメージ

[2]予測手法の検討

埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)の影響予測手法の検討内容を表II-2-24に示す。

ここでは、埋立(存在)による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を検討した。

表II-2-24 アマモ(アマモ場)の影響予測手法の検討内容

| 影響要因 | 想定される影響と予測手法 |

| 海域空間の消滅 | ○想定される影響 ・埋立(存在)によりアマモの生育場が一部消失または影響を受ける可能性があるため、アマモ(アマモ場)の生育に影響が及ぶと考えられる。 ○予測手法 |

| 海岸形状の改変 | ○想定される影響 ・海岸形状が変化することに伴い、流れや波浪が変化しアマモ場の生育に影響が及ぶ可能性があること、また、水質(河川水・浮遊物質等)の拡散・移動、砂浜の形状(水深等)、底質が変化する可能性があることから、アマモ場の分布状況が変化し、仔稚魚の生息環境も変化することが想定される。 ○予測手法 |

| 海底基盤の改変 | ・コンクリート構造物が出現するが、アマモの生育場と関係ないことからアマモの生育変化の予測の対象とはしない。 |

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表II-2-25に示す。

表II-2-25 アマモ(アマモ場)に関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

| アマモの分布状況 ・アマモの分布 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりアマモの生育場が一部消失または影響を受ける可能性があるため、埋立予定地とその周辺のアマモの分布状況等を把握する。 ○調査地点 ・アマモが生育する全域に設ける。 ○調査時期 ・季節的なアマモの分布・成長、環境変化等が適切に把握できる時期として、アマモの芽吹き時期(2~4月)、繁茂期(7~8月)を確実に押さえる。 ○調査方法 ・広域的な把握として、繁茂期に空中写真等により生育域を把握する。 ・広域的な把握の後に、音波探査機、潜水観察、採取により、アマモの密度、分布を詳細に把握する。 |

| 生育環境 ・水深 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりアマモの生育場の環境(流れ、水質及び光量等)に変化が生じると想定されることから、アマモの生育環境を把握する。 ○調査地点 ・アマモの分布域及び非分布域(水質調査地点で補完する)とする。 ○調査時期 ・アマモ場の分布状況の調査と同様とする。 ○調査方法 ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成・有機物含有量・硫化物等、水質の調査項目としては、水温、塩分、DO、SS、クロロフィルa、有機物量等とする。 |

| 仔稚魚の出現状況 ・出現種 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)によりアマモの生育場の環境(流れ、水質及び光量等)に変化が生じることでアマモ場を索餌場や育成場としている仔稚魚の生息にも影響を及ぼすと想定されることから、仔稚魚の生息状況を把 握する。 ○調査地点 ・アマモの分布域とその周辺水域とする。 ○調査時期 ・アマモの分布状況の調査と同様とする。 ○調査方法 ・稚魚ネット、引き網、藻曳き、タモ網で採集し、同定、分析を行う。 |

【参考】

前述のように、アマモの生育量への影響予測は海域空間の消滅や地形変化、流動、水質、底質等の生育環境の変化の状況に応じて定性的に予測することが一般的である。

ここでは、参考として、定量予測の流れについてもあわせて整理した結果を参考図-2に示す。

将来的にはモデルによる定量予測もひとつの手段として一般的になると考えられるが、モデルによる予測実施の際にはモニタリングによる検証が必要となる。

参考図-2 アマモ場の変化予測の流れ

なお、アマモ場の変化に伴う仔稚魚の生息状況への影響を推定する方法に対しては、一定規模のアマモ場が将来的に確保される場合にはアマモ場の残存面積をもとにした比例配分の様な考え方が可能と推察される。ただし、小面積のアマモ場しか残存しない場合には、仔稚魚の育成場としての機能が著しく損なわれることがある等、必ずしも比例配分ができるとは限らないため、事例等と照らして十分な検討を行う。

3)調査結果・予測結果の概要

[1]アマモ(アマモ場)の調査結果の概要

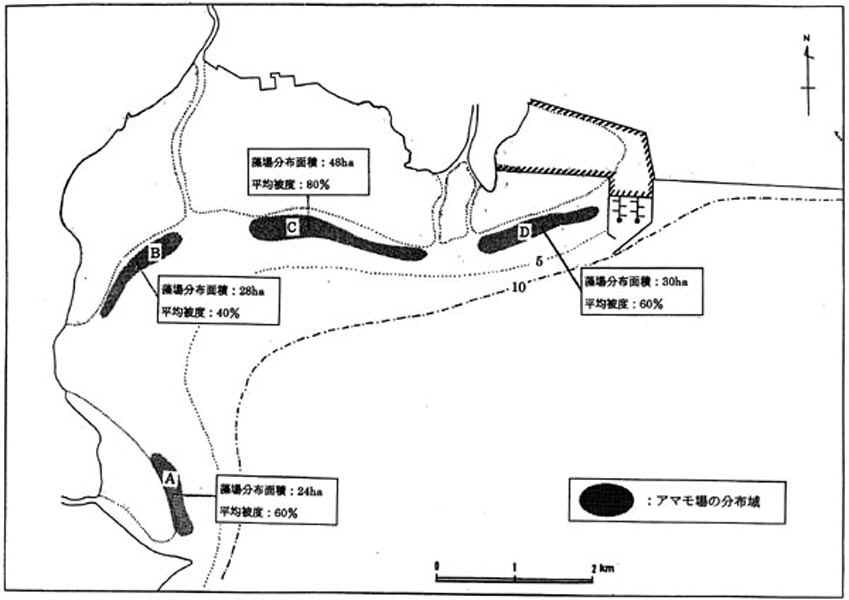

アマモ(アマモ場)の調査結果の概要を表II-2-26に示す。

表II-2-26 アマモ(アマモ場)の調査結果の概要

| 項 目 | 調 査 結 果 |

| アマモ (アマモ場) |

◎アマモの分布状況 ○調査内容 ◎アマモ場に生息する仔稚魚の出現状況 ○調査内容 |

図II-2-21 アマモ場の分布状況

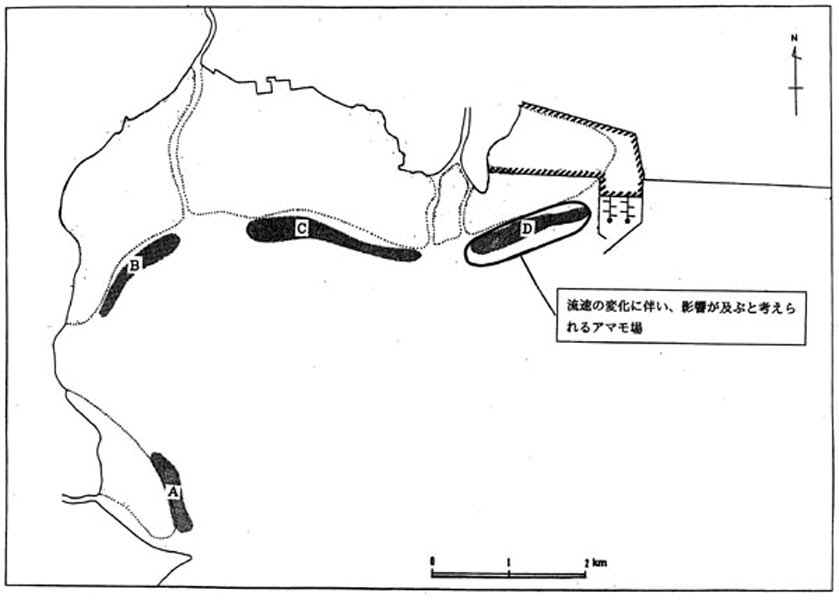

[2] アマモ(アマモ場)の予測結果の概要

予測結果については、下記に示す予測項目について検討することとなる。この予測項目は、埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、海岸形状の改変によってもたらされる影響である。

- アマモ(アマモ場)の生育変化

- アマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響

埋立によって想定されるアマモ(アマモ場)への影響としては、生育場の一部消失と変化があげられる。

埋立(存在)により、アマモ(アマモ場)の生育環境が変化し、生育場が一部消失または影響を受けた場合、移動性がほとんどないアマモ(アマモ場)の生育に対する影響は大きいと考えられる。アマモ(アマモ場)の生育環境である流況、水質及び底質の変化が、現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はアマモ(アマモ場)の生理的・生態的特性を勘案してアマモ(アマモ場)の生育にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、アマモ(アマモ場)の生育変化として定性的に予測した。

予測項目であるアマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響において、埋立(存在)による影響要因から想定される影響は、埋立(存在)によるアマモ(アマモ場)の生育の変化がある場合、アマモ場を育成の場として依存している生物(仔稚魚等)に影響が及ぶ可能性があることである。上記で予測されたアマモ(アマモ場)の生育変化の予測結果を基に、アマモ(アマモ場)の生育変化がある場合、そこを生息場としている生物(仔稚魚等)にどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、生物(仔稚魚等)の生息環境の変化として定性的に予測した。

アマモ(アマモ場)の予測結果の概要を表II-2-27に示す。

表II-2-27 アマモ(アマモ場)の予測結果の概要

| 項 目 | 予 測 結 果 |

| アマモ (アマモ場) |

◎アマモ(アマモ場)の生育変化 ○影響要因 |

| ◎アマモ場の変化による関連する生物(仔稚魚等)への影響 ○影響要因 |

図II-2-22 流況の予測結果から導いた生育変化が考えられるアマモ場

(6)干潟がもつ水質浄化機能に関する調査・予測

1)影響フローの作成

埋立(存在)による干潟の物質循環機能(水質の浄化)に及ぼす影響フローを図II-2-23に示す。

図II-2-23 埋立(存在)が干潟の物質循環機能(水質の浄化)に及ぼす影響フロー

2)調査手法・予測手法の検討

[1] 調査・予測手法検討の流れ

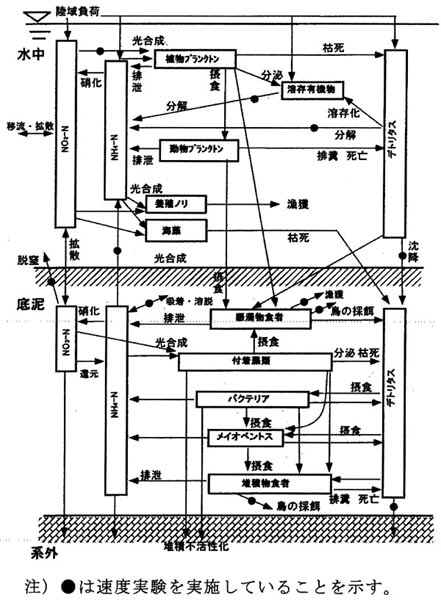

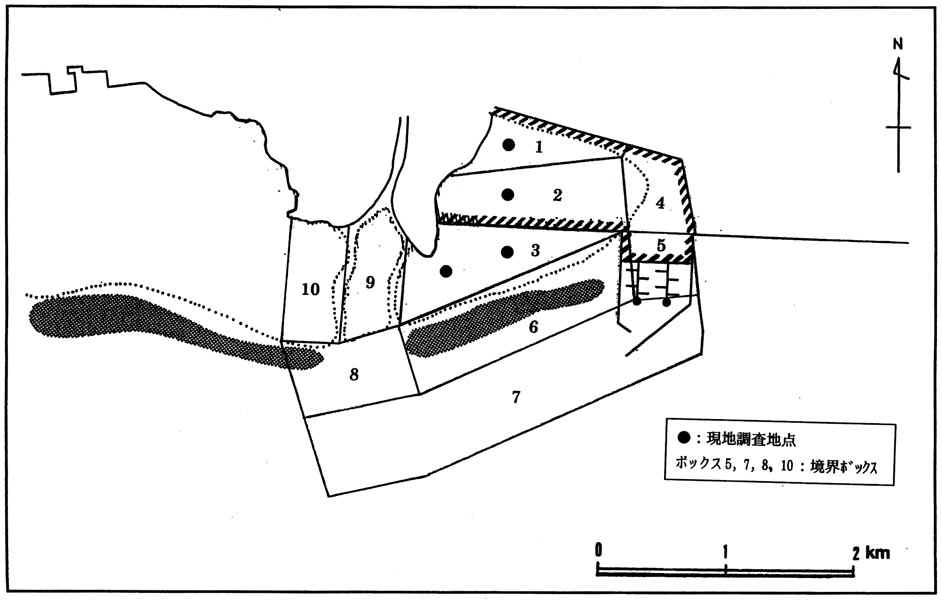

干潟や浅海域での浄化機能の評価手法については様々な手法が研究されているが、現状では十分に確立された手法はみられない。脱窒速度や二枚貝の懸濁態有機物の濾過量等の物質循環の過程で浄化を表現するもの、また、底生生物に固定される有機物量をCOD除去量として表現するもの、水質の水平分布の時間変化から簡易なボックスモデルを仮定して干潟域で消失する物質(元素)量を浄化量とするもの、さらに、干潟域の生態系をモデルで表現して得られた物質循環量から浄化量を評価するもの等がある。ここでは、三番瀬等で適用されている生態系モデルを用いて、既往資料・現地調査から現状の浄化機能を把握し、調査、予測を検討する。

当該海域において、物質循環機能(水質の浄化)を有する干潟に関する調査・予測手法を検討するフローを図II-2-24に示す。

調査・予測手法の検討にあたってはまず埋立(存在)による影響要因が干潟の物質循環機能(水質の浄化)にどのような影響を及ぼすかを検討した。図II-2-23で作成した影響フローより、干潟の物質循環機能(水質の浄化)に影響を与える要因としては海域空間の消滅、海岸形状の改変、海底基盤の改変があげられる。海域空間の消滅は、生物の生息空間の減少に伴う浄化を担う生物量の減少・変化、浄化を担う空間の減少を引き起こすと考えられる。また、海岸形状の改変により流れの変化や波浪の変化が起こり、それに伴う水質の変化や底質の変化による海底の生物の変化が引き起こされると考えられる。さらに、海底基盤の改変により基質の変化が起こり、それに伴い浄化を担う生物の減少が引き起こされると考えられる。その結果、これらの要因は干潟の物質循環に重要な役割を果たす干潟生物へも影響を及ぼすことが考えられる。

しかし、浄化機能の定量化については、埋立前の現状の浄化機能を算出することはできても、埋立後の残存干潟の浄化機能を定量的に算出することはかなり難しい。そこで、予測項目としては干潟の消失によって直接失われる浄化量の変化と、可能な範囲で埋立近傍の環境の変化に伴う残存干潟の浄化量の変化が考えられる。

予測項目を基に、流動、水質、底質の状況、干潟生物の分布や季節変化を既存資料から調査するとともに、適用性のある生態系モデルおよびモデルの各種パラメータ等を既往資料により調査する。そして予測手法を検討し、浄化機能を定量化するための生態系モデルの選定を行い、必要となる現地調査手法を検討した。

図II-2-24 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査・予測手法検討のためのフロー

[2]予測手法の検討

埋立(存在)による干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測の流れを図II-2-25に示す。

現状の干潟域の浄化量の把握を行い、続いて現状で得られた浄化量から消失する干潟域の浄化量を予測する手順となる。

現状の干潟域の浄化量の把握は、既往資料、現地調査、パラメータ取得実験結果を用いて対象干潟のボックス分割を行い、ボックス間の交換流量の設定、生物等の構成要素の分布、パラメータ及び境界条件、強制関数の設定を行い、季節変動が精度良く再現できる生態系モデルを構築する。得られた計算結果を基に、1年間通した時の、またある特定の季節の物質循環量を算出することで、その期間の現状での干潟域の概略の浄化量を把握することができる。

埋立(存在)に伴う海域空間(面積)の消滅による浄化機能への影響は同じモデルを用いた予測が難しいため現状で得られた浄化量の分布と消失海域の面積とから直接的に消失する浄化量を把握する。また、残存干潟の浄化機能への影響も考えられるが、そこでの生物・非生物環境の変化を定量的に予測すること自体が難しいためこれらの変化傾向から浄化機能への影響を定性的に予測する。

図II-2-25 干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測の流れ

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表II-2-28に示す。

表II-2-28(1) 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査項目とその理由

| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |

| 干潟生物の分布 ・植物プランクトン |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)により干潟が一部消失するため、埋立予定地とその周辺の干潟に生息、生育する生物の分布状況等を把握する。 ○調査地点 ・埋立が予定されている干潟を対象に、岸沖方向に調査地点を設定する。 ○調査時期 ・干潟に生息、生育する干潟生物の季節的な変動が適切に把握できる四季に実施する。 ○調査方法 ・採水器、採泥器、潜水、漁具により試料を採取し、分析を行う。 ・底泥内は30cm程度までを対象とする。 ・分析項目は生物個体数、湿重量、細胞数及び菌数とし、必要に応じて生物体のC、N、P含有量とする。 |

| 干潟域周辺の 環境要素 ・水深 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立(存在)により干潟が一部消失するため、干潟及び干潟域周辺の環境要素を把握する。 ○調査地点 ・干潟生物の分布調査の調査地点に沖側の地点を加える。 ○調査時期 ・干潟生物の分布と同様とする。 ○調査方法 ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底泥内は30cm程度までを対象とする。 ・水質の分析項目としては、栄養塩、DO、クロロフィルa、デトリタ スとし、底質の分析項目としては、粒度組成、有機物含有量、間隙水中の栄養塩とする。 |

| 鳥類、漁獲量 ・二枚貝の漁獲量 |

○調査項目の設定根拠 ・埋立予定地周辺の干潟は潮干狩り場として利用されており、また、漁業活動が盛んであり、干潟から前面海域ではアサリ、バカガイ等の採貝、前面海域では底曳き網漁、巻き網漁等が行われている。そのため、現地調査に際しては、漁獲量等について把握するとともに、その変遷について確認する。 ・干潟を採餌場としている鳥類の出現種や分布を把握するとともに、その底生生物の採餌量を把握する。 ○調査地点 ・埋立が予定されている干潟及びその周辺海域とする。 ○調査時期 ・鳥類については鳥類の生態を把握できる時期とする。 ○調査方法 ・漁獲量については漁業協同組合資料、聞き取り、標本船、抜き取り調査等により把握する。 ・鳥類についてはラインセンサス調査、定点観察調査、任意確認調査を基本とするが、必要に応じてある特定時間における一斉調査を行う。 ・鳥類の底生生物の採餌量については、現地での採餌行動の観察または代謝エネルギーからの推定を行う。 |

表II-2-28(2) 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査項目とその理由

調査項目 |

調査項目の設定根拠と調査内容 |

| パラメータ 取得実験 ・濾過速度 |

○調査項目の設定根拠 ・既往資料で確認できないパラメータや地域特性が関係するパラメータを把握する。 ○調査時期 ・二季(基本としては夏季と冬季)とする。 ○調査方法 ・濾過速度、摂食速度についてはマクロベントスを懸濁物食者、堆積物食者に分画し、代表種の速度の文献値がない場合には室内実験で測定する。 ・脱窒速度についてはアセチレン阻害法とそれと同等以上の室内実験で測定する。 |

3)調査結果・予測結果の概要

[1] 干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する調査結果の概要

浄化機能の算定に用いた生態系モデルを図II-2-26に示す。

図II-2-26 生態系モデルの概念図(千葉県(1998)を一部改変)

干潟の物質循環機能(水質の浄化)の調査結果の概要を表II-2-29に示す。

表II-2-29 干潟の物質循環機能(水質の浄化)の調査結果の概要

| 項 目 | 調 査 結 果 |

| 干潟の物質 循環機能 (水質の浄化) |

◎生態系モデルの選定 ・水中と底泥の生物・非生物項目を窒素量で表現した。 |

| ◎検証データの取得 ○干潟生物の分布 |

|

| ◎モデルパラメータの取得 ○鳥類、漁獲量 ・干潟で底生生物を摂食するシギ・チドリ類の分布および季節変動を把握するとともに、底生生物の摂食量を推定した。 ・懸濁物食者、養殖ノリの漁獲量の季節変動を把握した。 ○パラメータ取得実験 ・マクロベントスの摂食実験等を実施した場合には、実験結果を解析して懸濁物食者の濾過速度、堆積物食者の摂食速度等を算出した。 ・脱窒実験を実施した場合も脱窒速度を算出した。 |

[2]干潟の物質循環機能(水質の浄化)に関する予測結果の概要

予測結果については下記に示す予測項目について検討する。この予測項目は埋立(存在)による影響要因である海域空間の消滅、残存干潟の環境要素の変化によってもたらされる影響である。

- 干潟の消失面積から浄化量の消失分を予測

- 残存干潟の生物・底質等の変化による残存干潟の浄化量の変化の定性予測(可能な範囲で)

埋立(存在)により想定される干潟の浄化量の変化に対する影響は干潟の消失に伴う浄化量の消失と残存干潟の環境要素の変化による干潟の浄化量の変化による。

埋立(存在)によって消失する干潟での浄化量の消失分は、生態系モデルで得られた各ボックス毎の浄化量に埋立面積を乗じることで得られる。また、埋立予定干潟周辺で残存する干潟は水質、底質、生物等の環境要素の変化が考えられる場合もあり、この場合には浄化量にも影響することが考えられる。しかし、現状の技術レベルでは水質の予測は定量的に行うことができても、底質と生物の予測を定量的に行うことは難しく、したがって、残存干潟の浄化量の変化を定量的に予測することはかなり難しいと思われる。このような場合には、類似した近傍の干潟の浄化機能を参考にしたり、底質の変化が小さいと想定される場合には二枚貝等の生物量の増減と対応させる等の何らかの方向性を示すことも必要である。

干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測結果の概要を表II-2-30に示す。

表II-2-30 干潟の物質循環機能(水質の浄化)の予測結果の概要

| 項目 | 予測結果 |

| 干潟の物質 循環機能 (水質の浄化) |

◎対象干潟の生態系モデルの構築 ○対象干潟のボックス分割 |

| ◎対象干潟の浄化量の算出 ・モデルで得られた窒素の循環量を1年間にわたって積算し、年間の各ボックスでの総窒素の浄化量を算出した。 |

|

| ◎干潟の消失による浄化量の消失分を予測 ○影響要因 |

|

| ◎残存干潟の生物・底質等の変化による残存干潟の浄化量の変化の定性予測 ・埋立予定干潟の残存海域でのアサリ等の現存量の変化、底質の変化、水質の変化を十分な精度で定量的に予測することが難しい。そこで、残存干潟での浄化量の変化を近傍の類似した干潟等を参考に変化の方向性を示すことも必要であ る。 |

図II-2-27 ボックス分割

.jpg)

図II-2-28 モデルの検証

.jpg)