生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

2 ケーススタディ -内湾砂泥底海域を例として-

地域概況調査により把握されるケーススタディの地域の概況、特性を次のように想定した。

(1)物理・化学的環境

埋立予定地を含む内湾の沿岸周辺には水深5m~10mの浅海域が広がっており、底質は浅海域ではおおむね砂泥質であり、やや深くなると泥質となる。

流れは湾口から反時計回りであり、海水交換は250日程度である。

湾奥部に存在する干潟の東西のほとんどは人工護岸(直立護岸)であるが、湾口、湾南側には自然状態の海浜や岩礁域が残されている。人工護岸は過去30年あまりをかけて構築され、これに伴い各種工場等が進出した。河川流入量に近年(過去20年)、大きな変化はないが、流入負荷量はやや高くなり、ここ10年程度は横這い状態が続いている。また、流入負荷の増加に伴って湾奥部の漁港から南側の河口までの水域は富栄養化状態となっており、湾口に向かって良好な状態となる。埋立予定域周辺の水質環境は湾奥から湾口に向けての中間的な位置にあたる。

埋立予定地周辺、湾南側には河川が存在し、河口干潟が存在する。これら河川が存在する湾奥部の陸域側は大半が植林地、耕作地及び市街地であり、とくにここ10年は市街地化が進んでいる。

また、埋立予定地の後背地は現存する干潟の東側を一部埋め立てたものであり、埋立地はその沖合方向への拡張となる。

(2)陸生植物

1)植物相及び植生の概要

[1]植物相

埋立予定地及びその周辺で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、確認された植物の種類は48科150種である。

調査地域の植物相は湿地や荒れ地に生育する種が中心であり、帰化植物も多く確認されている。

[2]植生

埋立予定地の背後は大半が植林地、耕作地及び市街地等であり、自然植生はほとんど存在しないが、埋立予定地西側の干潟にはシオクグ群落・ハママツナ群落からなる塩生植生帯が存在する。また、塩生植生帯の後方にはヨシ群落が分布し、その背後には砂丘や草地が残存する部分もみられる。

なお、塩生植生帯、ヨシ群落が存在することから、現存植生図等から植生分布を把握した。また、埋立予定地の後背はかつて干潟であったことも考慮し、空中写真、各種調査報告書等を用いて植生分布の変遷についても情報を収集した。

2)重要な種の分布、生育状況、及び重要な群落の分布状況等の概要

[1]重要な種の分布、生育状況

表II-2-1に示すように、確認された貴重種のうち、ミゾコウジュ、タコノアシ及びカワジシャは埋立予定地西側の干潟の湿地に分布している。

表II-2-1 植物貴重種一覧

| 綱・類 | 科 | 種 | 貴重種の種類 |

| 双子葉植物綱離弁花類 | ユキノシタ | タコノアシ | VU |

| 双子葉植物綱合弁花類 | シソ | ミゾコウジュ | NT |

| ゴマノハグサ | カワジシャ | NT |

| 注 | :貴重種の記号の内容は次のとおり。 |

| VU | :環境庁レッドリストの絶滅危惧II類、NT:同準絶滅危惧 |

[2] 重要な群落の分布状況等

関連自治体の調査報告において、埋立予定地西側の干潟に分布するシオクグやハママツナからなる塩生植物群落が保全上注目すべき植物群落としてあげられている。

(3)陸生動物

1)動物相の概要

[1]哺乳類

埋立予定地及びその周辺で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、確認された哺乳類はモグラ、アカネズミ、カヤネズミ及びイタチの4種類であり、主に干潟背後の草地で確認されている。

[2]鳥類

埋立予定地及びその周辺で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、確認された鳥類は10目25科71種である。

これらの鳥類では埋立予定地西側の干潟でカモ類、カモメ類を始め水鳥・水辺の鳥の渡来数が多く、春季と秋季にはシギ・チドリ類、年間を通じてサギ類が観察されている。また、陸鳥では冬季にヨシ原を中心に小鳥類が多数渡来して越冬する。

干潟の背後地にはコアジサシ、コチドリの営巣場所があり、ヨシ原ではオオヨシキリやセッカの営巣が確認されている。

なお、埋立予定地の後背地はかつて干潟であったこと、干潟全体の後背の市街地化が進んでいること等も考慮して、当該海域に渡来する種及びその個体数の変遷を確認した。また、湾内の他の砂浜・浅海域との移動状況、周辺後背地との移動、渡りの状況等についても情報を収集した。

[3] 両生類・は虫類

埋立予定地及びその周辺で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、確認された両生類はニホンアマガエル、ニホンアカガエル、トウキョウダルマガエル、ウシガエルの4種類、は虫類はクサガメ、カナヘビの2種類が確認されており、主に、干潟背後の草地や湿地に分布している。

[4] 昆虫類

埋立予定地及びその周辺で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、確認された昆虫類はトンボ目ヒヌマイトトンボ、アキアカネ、コウチュウ目キイロホソゴミムシ等、8目35科46種であり、主に、干潟背後のヨシ原や草地に分布している。

2)重要な種の分布、生息状況、及び注目すべき生息地の分布状況等の概要

前記の動物相に関する調査において確認された貴重種は表II-2-2及び表II-2-3に示す鳥類6種及び昆虫類2種である。

鳥類の貴重種は干潟周辺でチュウヒ、チョウゲンボウ等の小型猛禽類が確認されているほか、水鳥・水辺の鳥ではタゲリ、チュウサギ等が確認されている。

昆虫類の貴重種はキイロホソゴミムシがヨシ原で、ヒヌマイトトンボが干潟に流入する河川の汽水域でそれぞれ確認されている。

表II-2-2 鳥類貴重種一覧

| 目 | 科 | 種 | 貴重種の種類 |

コウノトリ |

サギ |

チュウサギ |

NT |

タカ |

タカ |

チュウヒ |

VU |

ハヤブサ |

ハヤブサ |

VU |

|

チョウゲンボウ |

希少種 |

||

チドリ |

チドリ |

タゲリ |

希少種 |

カモメ |

コアジサシ |

VU |

| 注: | 貴重種の記号の内容は次のとおり。 |

| VU‥環境庁レッドリストの絶滅危惧II類、NT‥同準絶滅危惧 | |

| 希少種‥「都道府県レッドデータ生物調査報告書」 |

表II-2-3 昆虫類貴重種一覧

| 目 | 科 | 種 | 貴重種の種類 |

| トンボ | イトトンボ | ヒヌマイトトンボ | CR + EN |

| コウチュウ | オサムシ | キイロホソゴミムシ | CR + EN |

| 注: | 貴重種の記号の内容は次のとおり。 |

| CR+EN‥環境庁レッドリストの絶滅危惧I類 |

(4)海生生物

1)生物相の概要

[1]プランクトン

埋立予定地及びその周辺の海域で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、植物プランクトン及び動物プランクトンの主な出現種は、夏季・冬季とも植物プランクトンが珪藻類のSkeletonema costatum、動物プランクトンが甲殻類のOithona davisae等本州中部内湾域に普通にみられる種類が多く出現している。

[2]魚卵・仔稚

埋立予定地及びその周辺の海域で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、卵・仔稚の主な出現種はサッパ、イシガレイが卵・仔稚とも出現したほか、卵ではカタクチイワシ、仔稚ではハゼ科、アイナメ、メバル、スズキ、マコガレイ等である。

[3]底生生物

埋立予定地及びその周辺の海域で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、底生生物は環形動物のゴカイ、ドロクダムシ、ヨツバネスピオ等であり、本州中部内湾の有機物量の多い泥底ないし砂泥底に普通にみられる種類が多く出現している。

なお、底生生物は底層水、底質の変化を指標する種群であるとともに、これらを指標する種も多い。このため、水質、底質等の変遷に関する情報を把握したように、底生生物の生息状況の変遷についても情報を収集した。

[4]付着生物

埋立予定地及びその周辺の海域で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、付着生物では、動物ではムラサキイガイ、イワフジツボが多く主な出現種となっている。また、植物では、夏季に緑藻のアナアオサ、ボタンアオサ、冬季に紅藻のオゴノリ、褐藻のワカメ等が多く主な出現種となっている。

[5]魚介類

埋立予定地及びその周辺の海域で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、魚介類ではアカエイ、イシガレイ、スズキ等内湾の浅海域を主な生息場とする魚類やクルマエビ、シャコ、アカガイ等、主に内湾の砂泥底に生息する甲殻類や貝類等が出現している。

[6]干潟生物

埋立予定地西側にある干潟で〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、動物ではゴカイ類、カニ類、端脚類等が出現しているが、特にアサリ、シオフキ、バカガイ等の貝類が多いのが特徴的である。植物ではアマモ、コアマモ、アオサ属及びオゴノリ等が分布していた。

なお、底生性の生物は底層水、底質の変化を指標する種群であるとともに、これらを指標する種も多い。このため、底生生物の変遷に関する情報を把握したように、干潟生物の生息状況の変遷についても情報収集した。

[7]藻場

埋立予定地内及びその西側にある干潟前面の浅場にはアマモ場が存在するが、〇〇が平成〇年に実施した調査結果によると、藻場を構成する藻類は、アマモの他、アオサ属やオゴノリ等が分布している。

また、漁業者のヒアリングによると、埋立予定地の東側の人工護岸付近にもアマモ場が分布していたが、過去の埋立により消失した。

2)重要な種の分布、生息・生育状況及び注目すべき生息地(生育)の分布状況等の概要

表II-2-4に示す魚類のトビハゼ1種類である。トビハゼの生息が確認されたのは埋立予定地西側の干潟に流入する河川の河口付近の汽水域である。

また、干潟生物(植物)についてみると、表II-2-5に示すようにカワツルモ、コアマモが貴重種としてあげられる。コアマモは干潟内に比較的広く分布している。

表II-2-4 魚類貴重種一覧

| 綱・類 | 科 | 種 | 貴重種の種類 |

| 硬骨魚綱 | ハゼ | トビハゼ | LP |

| 注: | 貴重種の記号の内容は次のとおり。 |

| LP‥環境庁レッドリストの絶滅のおそれのある地域個体群 |

表II-2-5 干潟の植物貴重種一覧

| 綱・類 | 科 | 種 | 貴重種の種類 |

| 単子葉植物 | ヒルムシロ | カワツルモ | EN |

| アマモ | コアマモ | DD |

| 注: | 貴重種の記号の内容は次のとおり。 |

| EN‥環境庁レッドリストの絶滅危惧IB類、DD‥同左情報不足 |

(5)人の利用

埋立予定地周辺の干潟はアサリが多く生息するため、春季から初夏にかけて潮干狩り場として利用されており、潮干狩り以外でも多くの人々が親水空間として利用している。

また、漁業活動が盛んであり、干潟から前面海域ではアサリ、バカガイ等の採貝、前面海域では底曳き網漁、巻き網漁等が行われている。

漁業活動については漁業統計資料、漁業組合へのヒアリング等により、対象魚種や漁場、漁獲量等について把握するとともに、その変遷についても情報収集した。

埋立予定地及びその周辺の生態系と環境の類型区分を行うために、まず、埋立予定地を含む当該海域の全国的な海域区分における位置付けを確認した。次に、全国的な海域区分や埋立予定地及びその周辺の地理的状況、生物とその生息・生育環境の状況等を基に埋立予定地及びその周辺の類型区分を検討した。

(1)全国的な海域区分における位置づけ

埋立予定地を含む当該海域は本州太平洋岸に位置し、日本近海の海流の状況を踏まえると黒潮が沖合を流れるため、湾口部は黒潮分枝流の影響下にあることがうかがえる。

また、埋立予定地を含む海域は日本水産資源保護協会の「海藻相からみた日本周縁の区分けとそれに関連ある主要海流」より海藻相からみた区分を判断すると「第2区の[3]内湾地方」に位置し、「1989年の大海区県別・魚種別漁獲量別のクラスター分析に基づく地域の類型区分」(小坂ほか、1995*)から漁獲量に基づく区分を判断すると、「暖水地域」の北限付近に区分される。埋立予定地前面の海域では、植物・動物プランクトン、卵・仔稚、底生生物、付着生物等の主な出現種は本州の内湾域に通常みられる種で、高水温性ないし暖水性の生物が多くみられるが、冷水性の生物も多少出現している。

*1 小坂淳・広田祐一・小川泰樹(1995) 水産と海洋生物の地理学-趣旨説明-,漁業資源研究会議報,29:1-8

(2)埋立予定地及びその周辺の類型区分

埋立予定地及びその西側には干潟が存在する。この干潟には多くの鳥類がみられ、特に水鳥・水辺の鳥の渡来地となっている。

埋立予定地前面の海域は比較的遠浅の砂泥~泥底域となっており、その西側に流入する河川の河口部を中心として砂泥質の干潟が分布している。この干潟にはアサリ等の貝類が多く生息し、水鳥・水辺の鳥の渡来地ともなっている。また、干潟には塩生植生帯があり、その背後にはヨシ原や草地、砂丘が分布し、鳥類の繁殖地として利用される他、昆虫類も多くみられる。さらに、干潟の前面にはアマモ場が分布している。

以上のように埋立予定地とその周辺の海域は「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系」と位置付けられる。

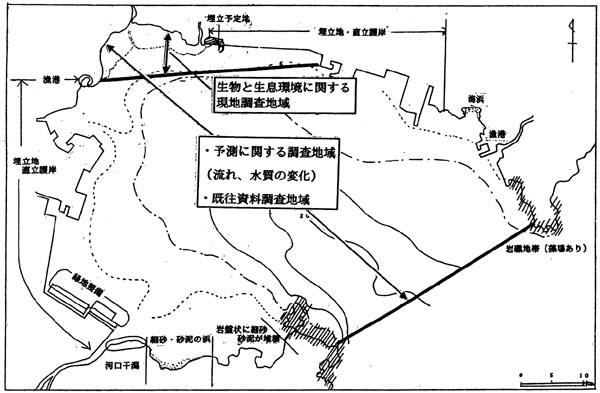

埋立予定地及びその周辺の海域の生態系を把握するためにはそこに生息する生物と生息・生育環境との関係を知る必要がある。しかし、海域の環境と生物相は相互に複雑に関係し合っていることから、その海域の生態系の概要を把握するために、生物の生息基盤となる環境に基づき、埋立予定地及びその周辺の海域の類型区分を行った結果を表II-2-6、図II-2-3に示す。

その結果、埋立予定地及びその周辺の海域の類型は、ヨシ原、干潟(海域・汽水域)、コアマモ場、アマモ場、人工護岸、砂泥底域に区分される。

表II-2-6 埋立予定地及びその周辺の海域の類型区分

| 環境要素 | 名 称 | |||||

| 塩分 | 地形 | 水深(潮位) | 基質(非生物) | 基質(生物) | ||

| 区分

|

海水域 | 内湾 (海域) |

潮間帯 (海岸域) |

砂泥 | - | 砂泥干潟 |

| コアマモ類 | コアマモ場 | |||||

| アマモ類 | アマモ場 | |||||

| 人工護岸 | - | 人工護岸 | ||||

| 潮下帯 (海域) |

砂泥 | - | 砂泥底域 | |||

| アマモ類 | アマモ場 | |||||

| 汽水域 | 河口 | 潮間帯 (川岸) |

砂泥 | - | 砂泥干潟 | |

| ヨシ類 | ヨシ原 | |||||

| 潮下帯 | 砂泥 | - | 砂泥干潟 | |||

| ヨシ類 | ヨシ原 | |||||

図II-2-3(1) 類型区分図:広域

.jpg)

図II-2-3(2) 類型区分図:狭域

.jpg)

埋立(存在)による生態系への影響を想定する際に、影響要因と環境要素や生物との関係をわかりやすく示し、マトリックスでは表現しにくい影響の伝達経路(影響フロー)が明らかになるよう検討した。ここで示した影響フロー等は次に示すような視点から作成した。

- 埋立(存在)による地形的な変化に関する視点

- 地形的な変化が及ぼす生物の生育・生息環境への影響に関する視点

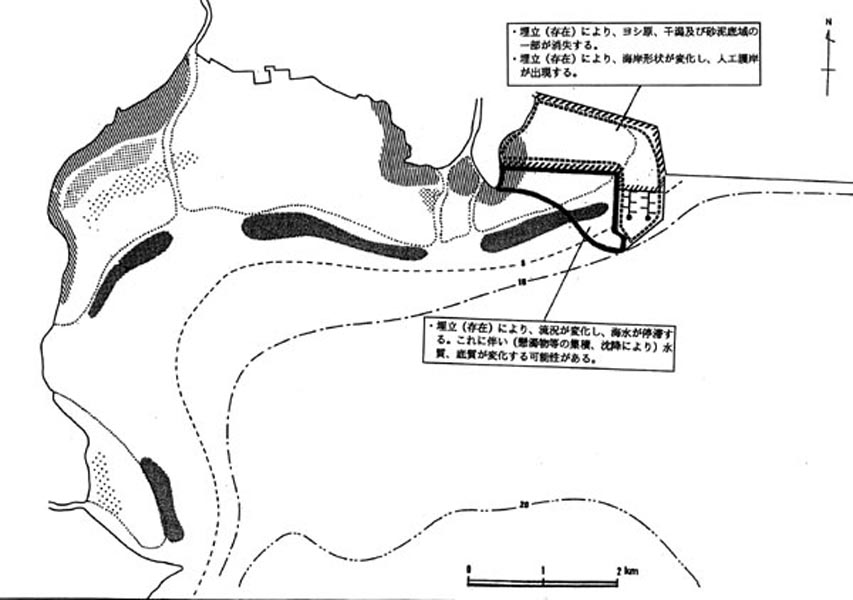

上記の視点から作成した埋立(存在)による生態系への影響フローを図II-2-4、埋立予定地及びその周辺で想定される影響とその範囲を図II-2-5、埋立(存在)による影響マトリクスを表II-2-7に示す。

埋立予定地及びその周辺では、影響要因として埋立(存在)により、海域空間の消滅、海岸形状の改変、海底基盤の改変が想定される。

埋立(存在)による直接的な改変の範囲と影響が及ぶと想定される範囲は埋立区域とマリーナの西側区域であると考えられる。

埋立区域ではヨシ原、干潟及び砂泥底域が消失し、人工護岸が出現する。マリーナの西側区域では当該海域の流向は反時計回りであることから、マリーナが壁となり流動が変化し、海水が停滞すると考えられる。この海水の停滞により水質の変化(懸濁物質等の集積等)、底質の変化(懸濁物質等の沈降による粒度組成の変化等)が考えられる。

埋立(存在)により想定される変化が要因となり、生物生息空間の減少、波浪・流れの変化及び付着基盤の出現が引き起こされ、生物個体群の減少、水質変化、底質変化等につながり、最終的には生物相の変化、生態系の変化が起こる可能性がある。

図II-2-4 砂泥底域の埋立(存在)による影響フロー

表II-2-7 砂泥底域の埋立(存在)による影響マトリックス

| 影響要因と 1次的な変化 影響 |

|||

| 海域空間の消滅 生物生息空間の減少 |

海岸形状の改変 波浪・流れの変化 |

海底基盤の改変 付着基盤の出現 |

|

| 生物個体群の減少 | ○ | ||

| 生物による生態系 機能(浄化力)の減少 |

○ | ||

| 水質変化 | ○ | ○ | |

| 底質変化 | ○ | ○ | |

| 付着生物の出現 | ○ | ||

| 生物による生態系 機能の出現(索餌場) |

○ | ||

| 基礎生産量の変化 | ○ | ○ | ○ |

| 生物の生息環境、 飼料環境の変化 |

○ | ○ | |

| 岩礁性魚類の出現 | ○ | ||

○印は関係のあることを示す。

図II-2-5 埋立予定地及びその周辺で想定される影響とその範囲

埋立予定地及びその周辺について、海域生態系の調査・予測・評価の対象とする重要な類型について、以下のような観点から検討を行った。

下記に示す観点の[1]、[2]により事業の実施に伴い消失または影響が及ぶおそれがある類型を選定した。また、その他評価に際して配慮すべき類型についての観点を[3]に示した。

下記の観点で検討した結果、事業の影響が及ぶと考えられる範囲で評価対象となる重要な類型は、ヨシ原、干潟(海域・汽水域)、アマモ場、砂泥底域、人工護岸であると考えられる。

| [1] | 事業により一部または全部が消失することとなる(または他の類型に置き換わる)類型(埋立・干拓等)は評価対象となる。対象となる類型としてヨシ原、干潟(海域)、砂泥底域、人工護岸があげられる。 | |

| [2] | 事業による影響が及ぶと想定される範囲(影響予想地域)に含まれる類型のうち、次にあげる類型は評価対象となる。 | |

| ⅰ) | 当該海域の生態系を特徴付ける類型 | |

| 対象となる類型として干潟(海域、汽水域)、アマモ場、砂泥底域があげられる。 | ||

| ⅱ) | 生物生産や浄化等の重要な機能を有する類型 | |

| 対象となる類型として水質の浄化機能等を有する干潟、有機物生産機能や索餌・育成場の機能等を有するアマモ場があげられる | ||

| ⅲ) | 特殊な環境に依存する生物がみられる類型 | |

| 対象となる類型としてヒヌマイトトンボ等が生息する河口域のヨシ原、コアマモ、トビハゼが生育する干潟(海域、汽水域)があげられる。 | ||

| [3] | 影響範囲外の類型でも(例えば当該海域で成長した魚が海域外の別の類型で産卵するように)影響範囲内の類型と密接な関係があると考えられるものについては、評価の際に配慮する必要がある。当該海域ではスズキ・ボラ・メバル・クロダイ等、他の海域を出入りする魚類の稚魚にとっては、干潟やアマモ場が重要な索餌・育成の場となっている可能性が高い。当該海域における影響が外海の生態系に影響を及ぼすと考えられる場合には当該海域の類型と外海の類型の関係についても検討する必要がある。また、多くの底生動物のように幼生プランクトンとして移動し、他の海域と密接な関係を有するものについても同様である。 | |

前項で整理したように、埋立予定地及びその周辺において、事業の影響が及ぶと考えられる範囲で評価対象となる重要な類型はヨシ原、干潟(海域、汽水域)、アマモ場、砂泥底域及び人工護岸であると考えられる。

埋立予定地及びその周辺における生態系を特徴づけるのは「干潟とアマモ場が存在する砂泥底域」であると想定される。この他にも、埋立予定地近傍の河口域に生息するトビハゼの存在、当該海域に出入りするスズキ、クロダイの存在等当該海域の類型とこれを取り巻く広範な海域との関係に関しても検討が必要である。そこで、これまで整理してきた種や種群の概況を基に、各類型の主な種を抽出して生態系構造の整理、把握を行った。埋立予定地及びその周辺の生態系を断面的に捉えた生物種・種群の構造を図II-2-6、生物の食物連鎖の関係で捉えた構造を図II-2-7に示す。また、各類型における生態系の機能を表II-2-8に示す。

埋立予定地の後背は埋立地であり、人工護岸を生息基盤としてムラサキイガイやイワフジツボ等の付着生物相が形成されている。

埋立予定地及びその周辺は砂泥質の干潟と底泥が分布しており、主な生物として、魚類ではイシガレイ、スズキ、貝類ではアサリ、シオフキガイ、底生生物ではゴカイ類等本州太平洋側の内湾に普通にみられる種類が多く出現する。埋立予定地の西側には砂泥質の干潟が分布しており、岸側にはハママツナ等の塩生植物が生育し、海草藻類ではアマモが生育して藻場を形成している。また、鳥類はシギ・チドリ類、カモ類等が多く、干潟域はこれらの水鳥・水辺の鳥の渡来地となっているほか、チュウヒやチョウゲンボウ等の猛禽類も確認されている。干潟の海生生物としてはアサリ、バカガイ、ゴカイ類等が多く生息している。また、河口部の汽水域にはヨシ、カワツルモ等の植物が生育し、昆虫類では貴重種のヒヌマイトトンボの生息が確認されている。

埋立予定地及びその周辺の干潟の前面にはアマモ場が分布しており、イシダイ、メバル等の幼稚魚の育成場となっている可能性が考えられる。また、干潟の後背にはヨシ原が分布しており、鳥類のオオヨシキリやセッカの営巣場所となっている。また、ヨシ原では昆虫類の貴重種であるキイロホソゴミムシが確認されている。

以上のように、埋立予定地及びその周辺には埋立予定地とその西側にある干潟、河口部及び干潟に連続する浅海域に多様な生物相とその生息環境が存在し、特徴的な内湾の干潟域の生態系が形成されている。

図II-2-6 埋立予定地及びその周辺における生物種・種群の構造

図II-2-7 埋立予定地及びその周辺における生物の食物連鎖

表II-2-8 各類型における生態系の機能

| 類 型

生態系の機能 |

ヨ シ 原 |

海 域 の 干 潟 |

ア マ モ 場 |

砂 泥 底 域 |

汽 水 域 の 干 潟 |

人 工 護 岸 |

|

| 生物的な機能 | 生物資源の生産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 生物多様性の維持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 遺伝子情報の維持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 「場」としての機能 | 産卵場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 避難(隠れ)場 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 生育場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 索餌場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

| 河川への遡上回遊 | ○ | ||||||

| 環境形成・維持の機能 | 酸素の供給 | ○ | ○ | ||||

| CO2の固定 | ○ | ○ | |||||

| 礁の造成 | ○ | ||||||

| 堆積の促進 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 波浪・流動の抑制 | ○ | ○ | ○ | ||||

| 物質循環機能 | 水質・底質の浄化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 緩衝的機能 | 汚染・栄養物質の捕捉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||

注:○印は一般的に重要と考えられる機能のあることを示す。

当該海域において事業の影響が及ぶと想定され、評価の対象として検討すべき重要な類型としてヨシ原、干潟(海域、汽水域)、アマモ場、砂泥底域及び人工護岸があげられる。これらの各類型における種・種群と図II-2-7に示す食物連鎖から上位性、典型性、特殊性の視点で注目される主な生物を抽出した結果を表II-2-9に示す。

次いで、これらの主な生物から調査・予測・評価の対象とする注目種を選定するため、各種について表II-2-10に示すように「産卵場所との関連」「食物連鎖での位置付け」「社会的重要性」等について整理した。これらを踏まえて当該海域で評価対象とする注目種の選定を行った。調査・予測・評価の対象として選定した注目種を表II-2-11に示す。

表II-2-9 注目される主な生物と抽出の視点

類 型 |

生物(群集) |

注目種としての視点 |

| ヨシ原 | ヨシ | 典型性 |

| アシハラガニ | 典型性 | |

| キイロホソゴミムシ | 特殊性 | |

| オオヨシキリ | 典型性 | |

| セッカ | 典型性 | |

| 干潟 | ハママツナ | 典型性 |

| アオサ・オゴノリ | 典型性 | |

| コアマモ | 典型性 | |

| ゴカイ | 典型性 | |

| ドロクダムシ | 典型性 | |

| ウミニナ | 典型性 | |

| アサリ | 典型性 | |

| シオフキ | 典型性 | |

| イシガレイ(稚魚) | 典型性 | |

| シギ・チドリ類 | 典型性及び上位性 | |

| アマモ場 | アマモ | 典型性 |

| アサリ | 典型性 | |

| アミメハギ | 典型性 | |

| メバル(稚魚) | 典型性 | |

| カモメ類 | 上位性 | |

| 砂泥底域 | バカガイ | 典型性 |

| アカガイ | 典型性 | |

| イシガレイ・マコガレイ | 典型性及び上位性 | |

| スズキ | 典型性及び上位性 | |

| アカエイ | 典型性及び上位性 | |

| マハゼ | 典型性 | |

| カモ類 | 典型性 | |

| カモメ類 | 典型性及び上位性 | |

| 汽水域の干潟 | ヨシ | 典型性 |

| ゴカイ | 典型性 | |

| フトヘナタリ | 典型性 | |

| アシハラガニ | 典型性 | |

| ヒヌマイトトンボ | 特殊性 | |

| トビハゼ | 特殊性 | |

| 人工護岸 | アナアオサ | 典型性 |

| ムラサキイガイ | 典型性 |

表II-2-10 注目種選定のための特性等の整理例

| 注目される主な種 | 機能の有無や特殊な生活形態等 | 産卵場所との関連 | 食物連鎖での位置付け | 社会的重要性 | 知見の有無 |

| ヨシ | ・他の生物が生息する場を構成する ・浄化機能等を有する |

・浄化機能については、一般的知見、実験値等が多く存在する | |||

| アシハラガニ | ・ヨシ原の存在が必要 | ・満潮時に干潟に産卵 | ・生活史、生活様式は概ね把握できる ・幼生等の浮遊、産卵から着底までの知見は不十分であるが、一般的なカニ類の生活史等から推定可能 |

||

| アサリ | ・濾過摂食による浄化機能を有する ・バイオターベーションにとって重要な種 |

・干潟およびその前面海域で産卵 | ・干潟での生産量が多く当該地域では漁獲対象種となっている ・潮干狩りの対象種 |

・生活史、生活様式についての知見は十分である | |

| バカガイ | ・アサリと同様 | ・干潟からやや沖合で産卵 | ・砂泥域での生産量が多く漁獲対象種となっている | ・生活史、生活様式についての知見は概ね存在する | |

| シオフキガイ | ・アサリと同様 | ・干潟からやや沖合で産卵 | ・生活史、生活様式についての知見は概ね存在する | ||

| イシガレイ | ・稚魚期には干潟及び浅海域を生息場とする | ・周辺海域を産卵場としている | ・当該海域において上位に位置する | ・漁獲対象種 となっている | ・生活史、生活様式についての知見は十分あるが、当湾内での全体分布、移動は明らかでない |

| カモメ類

|

・湾内に広く分布し、当該海域が特別な採餌場ではない | ・上位に位置する | ・生活史、生活様式についての知見は十分あるが、当湾内での種類構成は明らかでない。 | ||

| シギ・チドリ類 | ・当該海域を採餌場、休息場としている。 | ・上位に位置する | ・当該海域での種類構成は明らかではない | ||

| ヒヌマイトトンボ | ・汽水域に生息し希少種である | ・ヨシの組織内に産卵 | ・生活史、生活様式についての知見は、ある程度得られる | ||

| トビハゼ | ・干潟の汽水域のみを生息場としている | ・干潟汽水域で産卵 | ・生活史、生活様式についての知見はある程度得られる |

表II-2-11 調査・予測・評価の対象として選定した注目種

| 類 型 | 生物(群集) | 注目種として選定した理由 |

| ヨシ原 | ヨシ | ・埋立予定地周辺に広く分布しており、ヨシ原の主要な構成種である。 ・水質浄化機能や堆積物の捕捉機能、生物の生息場としての機能等も重要である。 ・視点:典型性 |

| アシハラガニ | ・埋立予定地周辺に広く分布するヨシ原の食物連鎖の頂点の比較的上位に位置する種である。 ・ヨシ原の健全性の指標としても考えられる。 ・視点:典型性 |

|

| 干潟 | アサリ | ・埋立予定地及びその周辺の砂泥干潟に広く分布しており、その生息個体数も多い種である。 ・有機汚濁を浄化する生物、水産生物としても注目される。 ・視点:典型性 |

| シギ・チドリ類 | ・埋立予定地及びその周辺の砂泥干潟を索餌場として利用していることからその依存度が高い。 ・現地の種構成に関する資料が不十分であるため、現地調査実施後に、再度注目種の選定を行うこととする。 ・視点:上位性 |

|

| アマモ場 | アマモ | ・埋立予定地及びその周辺に広く分布しており、沿岸砂泥底域を特徴付けるアマモ場の主要な構成要素である。 ・多くの稚魚の索餌場・育成場としての機能や水質浄化機能等も注目される。 ・視点:典型性 |

| 砂泥底域 | バカガイ

|

・埋立予定地及びその周辺の砂泥質の浅海域に広く分布しており、その生息個体数も多い種である。 ・水産生物としても注目される。 ・視点:典型性 |

| イシガレイ | ・埋立予定地及びその周辺の砂泥底域の魚類を代表し、干潟と砂泥底域の両類型を利用している。 ・ベントスを主な餌料とし、主に内湾で生活する。 ・水産生物としても注目される。 ・視点:上位性 |

|

| 汽水域の干潟 | トビハゼ | ・汽水域の干潟に強く依存して生息し、埋立予定地及びその周辺では、ごく限られた範囲にしか生息しない種である。 ・視点:特殊性 |

| 注: | キイロホソゴミムシ、ヒヌマイトトンボ等の希少種は「動物・植物」項目における重要な種として調査・予測・評価の対象となる。 |

注目種の生活史・生活様式等の整理例は表II-2-12に示す。

なお、表II-2-11にあげられた全ての注目種について整理を行うが、ここではアサリ、イシガレイとアマモについての記載を例示する。

表II-2-12(1) 注目種の特性の整理例(アサリ)

| 生物種(群集)名 | アサリ(Ruditapes philippinarum) | |

| 全国的な分布 | ・北海道、本州、四国、九州の内海、内湾の潮間帯から水深10mまでに分布。淡水の影響を受ける塩分のやや低いところに多い。底質は比較的泥の多いところから砂の多いところまで、広範囲に渡って生息する。 | |

| 一般的な成長と回遊・移動 | ・東京湾での成長は1年で殻長約15mm、2年で約35mm、3年で約42mmである。卵・稚貝期の浮遊生活期には、海域の潮流や風によって分散し、過流の生じやすいところに集積される。着底後の貝の移動は少なく、通常数m以内にとどまる。 | |

| 当該海域における分布(推定含む) | ・当該海域にも広く分布する。潮間帯から水深1.5m程までを主な分布域とし、比較的河口域に多い。 | |

| 生理的特徴 | 生息水温・好適水温 | ・15~30℃において成長可能であるが、23.4℃が最適水温とされる。 |

| 生息塩分・好適塩分 | ・海水の比重が1.018~1.027の範囲で成長に異常なしとされる。 | |

| その他の生理的特性 | ・稚貝期には粘糸状の足糸を分泌して砂礫等に付着する。 | |

| 生態的特性 | 産卵時期 | ・雌雄とも11~12mmで成熟状態のものがみられ、15mm以上のものは生殖能力を持つ。産卵期は北海道では夏の1回であるが、東北以南は春と秋の年2回である。当該海域では後者である。 |

| 産卵場所 | ・産卵は通常、生息域で行われる。 | |

| 生息場所 | ・卵・幼生期:内湾で浮遊生活。 ・稚貝:砂泥底表面。 ・未成体・成体:砂泥底中。 |

|

| 餌料 | ・浮遊幼生期は主として植物プランクトンを採餌す る。着底後は主にデトリタスを採餌する。 | |

| 希少性 | ・全国的に分布しており、希少な種ではない。 | |

| 社会的 重要性 |

・湾内漁業にとって重要な水産生物であり、総漁獲量の○○%を占める。 | |

| 参考資料 | (出典を記載) | |

表II-2-12(2) 注目種の特性の整理例(イシガレイ)

| 生物種(群集)名 | イシガレイ (Kareius bicoloratus) | |

| 全国的な分布 | ・北海道南部及び西部から九州まで広く分布する。 ・内湾・内海を主な分布域とし、外海に面する沿岸域では、水深60~70mを主な分布域とする。 |

|

| 一般的な成長と回遊・移動 | ・卵・仔魚期は、約3ヶ月の浮遊期があり、流動によっては広域に移動する。稚幼魚は低かんな河口域付近に比較的高密度で分布する。 ・底生生活に移行してからの生活圏は比較的狭く、内湾に生息する魚群は外海へ出ないと考えられている。 |

|

| 当該海域における分布(推定含む) | ・当該海域にも広く分布する。卵・仔稚魚は湾奥に比較的多く、着底期稚魚から幼魚は砂泥質の海岸付近に多い。 ・成長に伴って深みに移動し、湾全域に広がるようである。漁獲量は湾の西側に多い。 |

|

| 生理的特性 | 生息水温・好適水温 | ・卵:5~20℃が卵分布の適温と推定される。 |

| 生息塩分・好適塩分 | ・仔稚:三河湾では低塩分域に、福島県では広い塩分域に分布する。当該海域では、湾奥の比較的低塩分域に多い。 | |

| その他の生理的特性 | ・浮遊生活末期の仔魚は強い趨光性を持つ。 | |

| 生態的特性 | 産卵時期 | ・満2~3才、体長30cm前後で成熟し産卵する。 ・全国的には12月~1月 ・当該海域では12月~2月 |

| 産卵場所 | ・水深20~60cmの砂底域で夜半に産卵する。 | |

| 生息場所 | ・卵・仔魚:浮遊して拡散、湾奥に比較的多い。 ・着底稚魚:湾奥の細砂~砂泥質の浅場や干潟。 ・幼魚・未成魚:成長につれて湾全域に広がる。 |

|

| 餌料 | ・稚魚:動物プランクトン ・幼魚(体長4cm以上):多毛類、端脚類、アミ類 ・成魚:エビ・カニ類、端脚類、多毛類、貝類、魚類 |

|

| 希少性 | ・全国的に分布しており希少な種ではない。 | |

| 社会的 重要性 |

・湾内漁業にとって重要な水産生物であり、総漁獲量の約○○%を占める。 ・魚価も比較的高く、いわゆる高級魚である。 |

|

| 参考資料 | (出典を記載) | |

表II-2-12(3) 注目種の特性の整理例(アマモ)

| 生物種(群集)名 | アマモ (Zostera marina) | |

| 全国的な分布 | ・北海道から南九州の浅海砂泥域に広く分布する。 ・内湾、内海、河口周辺に多い。 |

|

| 一般的な成長 | ・長さは1~2mに達する。葉体は葉状部(葉身・葉鞘)、地下茎、根の三つに区分される。 ・生殖株と栄養株の2種類があり、種子による有性生殖と地下茎の成長・分岐による栄養生殖を行う。生殖株は春から夏にかけて花枝を形成し、開花・結実が終わると株全体が枯死する。種子は長 さが3~ 4mmの籾または俵形をしており、 秋から冬にかけて水温が低下すると発芽して新しいアマモ草体を形成する。栄養株は春から初夏にかけて盛んに成長するが、盛夏の高水温期には、葉状部が枯れて株の成長は休止する。秋になって水温が低下すると株の成長が再び始まり、葉状部が伸長してくる。盛んに成長している栄養株では、株の地上部と地下部とに分かれる部分に新しい株となる芽を形成し、それが成長するにしたがって地下茎を伸長して親株から分岐し、新しい株となる。 |

|

| 当該海域における分布(推定含む) | ・当該海域におけるアマモは干潟前面の水深0~3m程度の砂泥底に帯状に分布し、全体で約1k㎡ のアマモ場を形成している。 | |

| 生理的特性 | 生育水深 | ・瀬戸内海の一部を除き、干出しない浅海域に生育する。 |

| 水中光量 | ・分布下限域の年平均水中光量子量は約3E/㎡/日、生育層の相対照度(光透過率)は30~50%である。 | |

| 生育水温 | ・8月の平均水温28℃以下が望ましい。生育場所 の水温は2月で-2~16℃、8月で16~28℃。 | |

| 透明度 | ・優良なアマモ場がある場所の透明度は、年平均 の最低値が2.3m。 | |

| 塩分 | ・河口域にも生息し、塩分の大きな変化にも耐えると推測される。塩分は、種子の発芽に4以上、発芽体の成長に17~34であることから適性塩分は17~34であると推測される。 | |

| その他の生理的特性 | ・生息地の流速は、山口県柳井湾で0~13cm、岡 山県牛窓地先で3.5~6.5cmという値が得られている。生育地の波高は1/3最大波高1.0m以下である。 | |

| 生態的特性 | 分布域の底質 | ・砂泥質の海底に分布するため、波浪や潮流によっ て底質が動き地下茎が洗われて流失したり、砂に 埋まって枯死することがある。 |

| 藻場の形成 | ・アマモ群落はアマモ場といわれる藻場を形成す る。アマモ場には、魚介類の生育場・索餌場、栄 養塩の固定等の機能があるとされている。 | |

| 希少性 | ・全国的に分布しており希少な種ではない。 | |

| 参考資料 | (出典を記載) | |

事業実施によって影響が及ぶと想定される海域の機能を明らかにするために、当該海域に存在する類型であるヨシ原、干潟(海域、汽水域)、アマモ場、砂泥底域及び人工護岸について検討を行った。

地域概況調査、海域の類型区分、重要な類型及び対象とする生態系の構造と機能を勘案し、現段階において、上記の類型が有する重要な機能を以下の観点から選定した。

なお、ここであげた重要な機能は、環境影響評価の実施段階の調査、予測の結果によっては、見直すことになり得る。

| [1] | 人為的影響によってある機能が損なわれることで海域生態系の健全性に影響を及ぼすおそれがある場合には、その機能は重要である。人為的影響によって消失する類型はヨシ原、干潟(海域、汽水域)、砂泥底域であり、影響を受ける類型はアマモ場があげられる。これらの類型が有する機能の中で海域生態系の健全性に影響を及ぼす機能として特に重要なものは、「場」としての機能である産卵場、育成場及び索餌場、物質循環機能である水質・底質の浄化があげられる。 |

| [2] | 海域生態系はフローの生態系であり、そこでは物質循環機能が特に重要となる。 |

| [3] | 生態系を考える上で基本となる生物資源の生産機能、生物多様性の維持機能等、生物的な機能は重要となる。 |

調査・予測地域を設定するにあたり、「2-3 事業による影響要因の想定」、「2-4 重要な類型の選定」、「2-5 対象とする生態系の構造と機能の概略検討」、「2-6 注目種・群集の選定」及び「2-7 重要な機能の選定」の結果を整理して、埋立(存在)による影響要因と当該海域の状況を表II-2-13に示す。

表II-2-13 埋立(存在)による影響要因と当該海域の状況

| 項 目 | 影響要因と当該海域の状況 |

| 事業による影響要因の想定 | [1]影響要因 ・海域空間の消滅 ・海岸形状の改変 ・海底基盤の改変 [2]・直接改変の範囲と影響が及ぶと想定される範囲 ・埋立区域 ・マリーナの西側区域 [3]影響要因による環境要素の変化 ・ヨシ原、干潟及び砂泥底域の消失 ・海水の停滞による水質、底質の変化 |

| 重要な類型の選定 | 埋立予定地及びその周辺における重要な類型 ・ヨシ原 ・干潟(海域、汽水域) ・アマモ場 ・砂泥底域 ・人工護岸 |

| 対象とする生態系の構造と機能の概略検討 | [1]埋立予定地及びその周辺の生態系を特徴づける基盤 ・干潟とアマモ場が存在する砂泥底域 [2]埋立予定地及びその周辺の生態系 ・埋立予定地とその西側にある干潟、河口部及び干潟に連続する浅海域には、多様な生物相とその生息環境が存在し、特徴的な内湾の干潟域の生態系を形成 |

| 注目種・群集の選定 | ヨシ原:ヨシ(典型性)、アシハラガニ(典型性) 干潟(海域):アサリ(典型性)、シギ・チドリ類(上位性) アマモ場:アマモ(典型性) 砂泥底域:バカガイ(典型性)、イシガレイ(上位性) 干潟(汽水域) :トビハゼ(特殊性) |

| 重要な機能の選定 | 生物的な機能 「場」としての機能 環境形成・維持の機能 物質循環機能(水質・底質の浄化) 緩衝機能 |

上記の結果に加え、調査・予測地域の設定には影響要因の伝わり方、生態系の広がりの程度についても考慮し、以下に示す視点を重視して調査・予測地域を検討することとした。

- 埋立の存在による海面の消失等直接的な影響のある区域。

- 注目種の生育・生息が埋立予定地及びその周辺において確認されている範囲をすべて包含する。

- 注目種のうち、移動能力が高い種については生活様式等を考慮して、注目種の当該 地域周辺での主な活動範囲とする。なお、移動能力の高い注目種としてあげたイシ ガレイは湾口寄りの砂泥底域でも産卵していると想定され、また、シギ、チドリ類 は湾南側に位置する浅海域でも採餌活動を行うと想定される。これらの生物につい ては、既往資料、ヒアリング等をもとに、必要に応じて現地確認も行い、埋立予定 地及びその周辺と内湾の同様な類型との生息状況の関係(イシガレイについては産 卵場としての利用状況、シギ・チドリ類については当該海域と内湾の他の同様な区 域での生息状況、当該海域と他の海域間の移動状況)を調査する。

- 流れや水質は、当該事業の影響範囲を確認する指標ともなることから、湾全体で概 略予測を実施することとし、その結果によって中間的な領域を設定する。

以上のような視点で調査・予測地域を検討した結果を図II-2-8に示す。なお、調査結果によっては予測地域を変更する可能性もある。

図II-2-8 調査・予測地域