生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

2-5 注目種・群集の調査・予測

ここでは、スコーピングにおいて注目種・群集として抽出されたものの内(表I-2-10)、上位性としてフクロウ、典型性としてヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、特殊性としてカタクリの4種について調査・予測の作業例を示す。

(1)フクロウ(上位性)

里山のモザイク的土地利用やその中に点在する屋敷林、社寺林、広い森林の広がりはこの種のような里山に生息する行動圏の広い上位性の種の生存にとって重要な要素である。フクロウの生息場所分析と影響予測を通して、里山地域の生態系における上位性の種に与える影響を把握する。

《フクロウの基礎的生態》

フクロウは自分で巣を作ることができないため、大径木が幹の芯腐れや枝折れによる節抜けなどで空いた樹洞などを利用する。狩りは林縁または林内で行うため、飛翔するのに容易な林内空間のある森林や、狩りをするのに適した疎らな林床、森林に隣接して畑や草地が散在する土地利用が営巣地周辺に広がっていることが必要である。また、昼間は森林内で過ごすため、これらの条件に加えて、休息時に隠れることのできる常緑広葉樹、常緑針葉樹が必要である。

・生活史:夜行性、周年生息(留鳥)

・行動圏:数km2

・食性:動物食(主に脊椎動物)、ネズミ類、モグラ類、小型・中型の小鳥類など

・採食行動:止まり場で見張り、地上で捕食

・生息場所:樹林と水田、畑などが混在する二次的自然環境など

・営巣場所:広葉樹の大きな樹洞など

1) 予測する影響の内容

面開発事業によるフクロウへの影響はさまざま考えられるが、主なものは以下の通りである。

| [1] | 森林の減少や断片化による生息場所への影響 |

| [2] | 林床植生の変化による狩り場への影響 |

| [3] | 道路の供用等の移動阻害による影響 |

| [4] | 照明設置、騒音・振動等の発生による繁殖等への影響 |

| [5] | 人の侵入による繁殖等への影響 |

ここでは、これらの影響のうち、[1]、[2]、[3]を扱うこととした。

2)調査対象地域

フクロウは行動圏の広い上位性の種なので、その行動圏の広さ(数km2)を考慮し、事業実施区域に一部でも関係する個体の行動圏を十分包括する範囲に設定した。地域界は現地調査などを考慮し、調査地域の境界と同様に、尾根や谷などの地形を利用し設定した。なお、広域的な範囲で地域個体群を対象に分布や生息状況を調査する場合は、別途広域的な範囲として地形等のまとまりのある範囲を設定する。

3) 調査・予測手法

[1]調査・予測の流れ

フクロウへの影響内容の検討から調査・予測までの流れを図I-2-16に示した。事業によるフクロウへの影響は伐採による森林面積の減少、林床植生の変化、森林の断片化などによる狩り場、隠れ場の消失や減少、営巣場所の消失、営巣可能な森林の消失などがあげられる。このような森林の変化や供用後の新たな環境の出現などにより動物相が変化し、餌動物も変化することが予想される。これらはフクロウの行動圏の変化や環境利用の変化、生息状況の変化となって現れ、長年生息していた地域で繁殖が不可能になったり、場合によっては生息も不可能となる。このような影響を把握する方法として生息状況調査と生息場所分析を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の消失と繁殖ペアの存続可能性を検討し、事業による影響を予測する。

図I-2-16 フクロウの調査・予測の流れ

[2]調査手法

(i)生息状況に関する調査

(i)-1 周辺地域の分布に関する調査

フクロウのような行動圏の広い種、上位性の種では事業実施区域に1ペアまたは数ペアしか確認されないことが多いが、これらの個体を含む地域個体群を調査対象とする視点が必要である。

調査対象地域における分布は、後述の営巣地確認調査により把握するが、さらに周辺地域を含めた広域の分布についても既存資料やヒアリング等により把握する。これにより孤立した分布をしているか、周辺地域と連続した地域個体群を形成しているかなどが把握できる。既存資料やヒアリングで分布情報が十分把握できない場合には営巣地確認調査を行い、広域の分布を把握することも必要である。

(i)-2 営巣地確認(個体確認)調査

フクロウの営巣地を確認するため、既存の小道等を利用し調査対象地域の全域を対象に踏査を行う。踏査は繁殖初期に行う(3月~4月)。雄の鳴き合いが盛んな時期には調査対象地域の谷戸ごとの踏査によってペア数は比較的容易に押さえられる。営巣地が確認されたペアすべてについて巣場所の特定が望ましいが、不可能な場合にはおよその位置が把握できればよい。また、巣場所近くの住民にヒアリングを行い、特に古くから営巣している樹洞など、過去の繁殖状況についてもヒアリングを行う。

(i)-3 繁殖に関する調査

繁殖状況の確認に際しては、巣内の観察は繁殖妨害になるので、巣立ち後の雛数確認で十分である。巣立ち後の巣外育雛期(6月頃)の夜間、雛数を確認する。ただし、この場合も調査が親鳥の育雛活動の妨げを行うなど、雛の成育に影響を与える行為は極力慎むべきである。観察は1回でもよく、雛数が確認できたら、短時間で切り上げる。巣立ちの雛数の確認は各ペアに対して行う。

(ii)環境利用に関する調査

(ii)-1 環境利用に関する調査

狩り場、隠れ場に適した生息場所を踏査し、痕跡(ペリットなど)や個体の行動を確認する。また、下層植生の繁茂程度など、狩り行動を制限する森林構造に関する調査などを行い、生息場所毎に狩りの利用可能性を推測する。

後述する生息場所区分ごとに餌種ごとの生息密度(生息場所別の相対量)を把握する調査も考えられるが、フクロウの側の餌種の多様さ(環境で異なる)、餌種の密度推定の難しさから調査方法や分析方法などを十分検討することが必要である。

(ii)-2 大径木調査

地形図から神社のあるところ、航空写真から樹冠の大きい大径木のある場所は容易に把握できるので、これらの資料を参考にしながら現地踏査を行い、大径木分布図を作成する。現地踏査では樹洞の確認だけでなく、樹洞ができやすい樹種などにも留意しながら営巣可能性の高い森林かどうかを確認する。

(iii)種間関係に関する調査

(iii)-1 餌種に関する調査

フクロウは餌を丸飲みすることが多いため、毛や骨を未消化物としてペリットで吐き出す。このため、ペリット分析による食性調査が可能である。ただし、1~2年の調査で得られるペリットの量が定量的解析には十分でない場合が多く、餌種構成の地域的特徴を把握するにはより広範で長年月の調査を実施する必要がある。

(iv)生息場所分析

フクロウの好適な生息場所の消失による影響を予測するために生息場所分析を行う。

フクロウの生息場所の要件には次のようなものがある。

- 定着個体の生息維持には行動圏が広く、営巣地、狩り場、隠れ場に適した環境が互いに隣接して配置されているモザイク的土地利用が重要である。

- ペアや巣立ち後の雛の安全な隠れ場となる、林冠のうっぺいした広葉樹林、針葉樹林などの大きな森林パッチが重要である。

- 巣を大径木(枯損木を含む)の大きな樹洞に依存しているため、繁殖するためには社寺林、屋敷林などにある大径木が重要である。

以上に留意しながら、生息場所好適性区分図の作成を行う(図I-2-17)。

図I-2-17 フクロウの生息場所好適性区分図作成のための手順

(ⅳ)-1 生息場所区分図の作成

- 既存の航空写真を利用し(場合により撮影)、1/5,000~1/25,000の相観植生図を作成する。

- フクロウの生息場所として森林構造は重要なので、その指標として樹高階を航空写真より判読する。

これらから生息場所区分を行う。

(ⅳ)-2 生息場所区分図の補正

- 相観植生及び樹高階区分については、区分ごとにプロット調査(サンプリング)を行い、その結果を用いて凡例のくくりの補正、樹高、植生の補正を行う。

(ⅳ)-3 森林のプロット調査

- 生息場所区分ごとに調査地点を複数設け、樹高、種組成、階層構造(林内の特に低木層、草本層など下層の状態が重要)などを記載する。

(ⅳ)-4 環境利用調査

- 狩り場、隠れ場に適した生息場所を踏査し、痕跡(ペリットなど)や個体の行動観察から環境利用の内容を記載する([2](ii)-1「環境利用に関する調査」参照)。

(ⅳ)-5 フクロウの生息場所好適性区分

上記により得られた結果を考慮して好適性区分を行う。

[3]予測手法

事業実施区域において生息場所の好適性がどう変化するかを予測するには、ペアの行動圏ごと(ここでは繁殖のための行動圏のコアの部分として半径1kmの円を設定する)に営巣、隠れ場、狩り場などに適した生息場所がどう変化するかを把握し、影響を判断する。

なお、事業により森林が伐採され、さらに残存森林が車両交通量の増加により分断された状況になると、飛翔に慣れない幼鳥などは影響を受ける可能性があるため、生息場所の分断の程度についても把握する。

4)調査・予測結果

[1]調査結果の概要

既存資料では広域の範囲で明確な分布情報はなく、ヒアリング調査では調査対象地域の周辺地域において複数の生息情報が確認されたにとどまった。周辺地域の分布は疎であった。現地調査では調査対象地域内におけるフクロウの営巣地が2か所確認され、巣はいずれも社寺林にある広葉樹の樹洞であった。ペアaは2羽の雛、ペアbは3羽の雛が巣立ったのが確認された。雛は巣立ち後数週間は巣の隣接地を移動しており、樹高の高い広葉樹林とスギ林の数か所で確認された。

営巣の可能性のある大径木はペアa、bの行動圏内で数か所確認された。ただし、いずれの大径木も営巣可能な大きな樹洞は確認できなかった。

ペアaの行動圏内では狩りに適した畑地や草地は台地面の一部に、林床の比較的疎な広葉樹林は事業実施区域の北半分の地域にみられた。

生息状況と環境利用に関する調査結果から、フクロウの生息場所区分ごとに好適性のランク区分を行った(表I-2-17)。これらの作業から生息場所の好適性区分図を作成した(図I-2-18)。ここで、各ペアごとの行動圏は推定行動圏として営巣場所を中心として半径1kmの円を設定した。

各ペアの推定行動圏内の生息場所好適性区分別面積を表I-2-18に示す。

表I-2-17 フクロウの類型化された18の生息場所区分ごとの好適性(A~E)

A :隠れ場に適した場所

|

| 注: | この生息場所区分及び好適性区分は、対象とする地域の環境(植生、地形など)や現地調査結果から適切な区分を検討する必要がある。 |

表I-2-18 推定行動圏内の生息場所好適性区分別面積(ha)

( ):% |

||

| 好適性区分 | ペアa | ペアb |

| A | 40.7(13.0) | 76.4(24.4) |

| B | 92.8(29.7) | 70.8(22.7) |

| C | 72.0(23.0) | 82.1(26.3) |

| D | 85.5(27.4) | 65.2(20.9) |

| E | 21.5( 6.9) | 18.0( 5.7) |

[2]影響予測結果の概要

(i)個体の繁殖存続に関連する影響予測結果

2ペアのフクロウが事業実施区域に関連すると考えられるが、特に影響が予想されるのは1ペア(ペアa)である。ペアaの営巣地を含む好適性区分Aが事業実施区域に隣接して存在する。事業計画1及び事業計画2によって改変される谷奥の森林は、このペアの隠れ場や狩り場として使われている可能性が高く、生息を維持するための重要な場所と推定される。

また、事業計画案は3案ともペアの推定行動圏内の好適な生息場所の消失割合が大きく、ともに好適性区分Aの消失面積は40%を超え、好適性区分A・Bの消失面積を合計した面積割合も20%を越えている(表I-2-19)。営巣場所は事業実施区域からはわずかにそれており、事業による営巣場所の消失はないが、営巣場所に隣接した森林内の好適な狩り場や隠れ場の多くが失われることから、ペアaの繁殖の存続はかなり困難と考えられる。

表I-2-19 各事業計画案とペアaの好適な生息場所の消失面積(ha)

( ):推定行動圏内における消失割合% |

|||

| 好適性区分 | 事業計画1 | 事業計画2 | 事業計画3 |

| A | 16.5(40.5) | 17.2(42.3) | 18.2(44.7) |

| B | 15.7(16.9) | 15.6(16.8) | 9.3(10.0) |

| C | 4.2( 5.8) | 4.6( 6.4) | 3.9( 5.4) |

| D | 2.5( 2.9) | 0.7( 0.8) | 0.0( 0.0) |

| E | 1.5( 7.0) | 2.2(10.2) | 1.0( 4.7) |

なお、別の1ペア(ペアb)は推定行動圏内の主要な生息場所が事業実施区域にかからないため、直接的な影響は少ないと考えられる。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点:

○ 個体群レベルでの調査・予測

当事業に関連した諸開発計画など周辺地域の土地利用計画によっては現在以上に孤立した営巣地となる可能性がある。フクロウのような行動圏の広い上位種では周辺地域を含めた広い範囲の個体群を視野に入れた予測が重要であり、そのためには単一事業の影響だけから予測するのでなく、地域の将来的土地利用変化を含めた複合的影響についての予測が必要となる。

○ 生態系における上位性種としての役割

生態系における捕食者の役割を把握するためには種間関係(捕食・被食の関係など)に関する調査が必要となる。その場合、巣内の卵や雛を捕食する種に関する情報はなかなか得にくいが、餌種については比較的容易に把握することができるため、調査により情報の積み重ねを行い、この地域のフクロウが主に捕食している動物種や餌種構成の季節的な傾向などを具体的に明らかにする。さらにこれらの動物種に関連する動物・植物や生息場所などを把握することで生態系への影響をより詳細に把握することができる。

○ 環境利用に関する実態把握

いずれの事業計画案もペアaに大きな影響を与えることは十分予想できる。しかし、事業実施区域内の同じ好適な生息場所でも、実際に狩り場、ねぐらなどによく利用される場所なのか、季節的な利用なのかなど、環境利用の実態によって影響の程度もかなり異なると考えられる。事業実施後にはこのような影響予測の不確実性を補う意味で事後調査を行い、環境利用や繁殖状況に関する具体的な情報を継続して収集し、環境保全措置実施の際の資料収集を行うことが必要である。

(ii)道路建設による影響予測結果

道路による行動圏の分断の影響は計画内容により異なるが、車両交通量の多い、幅員幅の広い道路が建設される場合は、フクロウの移動が阻害される。特に営巣地近くを通る交通量の多い道路は巣外育雛期の雛の移動阻害の原因となり、その影響が懸念される。

この事業ではペアaの営巣地に近い場所に交通量が多いと想定される幹線道路が通るので、巣立ち後の巣外育雛期には移動の阻害要因となる可能性が高い。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 道路による行動圏の分断の程度は道路の構造や交通量などによっても異なると考えられる。道路建設による影響をさらに詳細に検討するためには、巣外育雛期の雛の移動分散に関する調査などを補完的に実施するとともに、移動路での分断の程度を把握するための事後調査を行う必要がある。

(iii)生態系への影響予測結果

フクロウの行動圏内には里山のモザイク的環境に生息する多様な生物がみられ、フクロウはこれらの生物と捕食・被食関係をもち食物網を形成している。上位性の種であるフクロウが影響を受けることで、生息状況が変化し、捕食・被食関係のある多くの種のみでなく、さらに関連した種々の生物に影響が及ぶことが推測された。

フクロウは林内や林縁の地上や地下で生活するネズミ類やモグラと捕食・被食関係にあるため、これらの種への捕食圧が変化することで、これらの種の個体群への影響が予想された。

また森林内で繁殖し生活の主要な部分を森林に依存するフクロウは飛翔のための林内空間や繁殖のための大きな樹洞など、森林の垂直的構造などが重要な生息条件である。このような条件を満たす好適な生息場所が縮小したり断片化することで、生息場所の質が低下し、事業実施区域周辺の個体の存続に影響が及ぶことが予想された。同様に、林内空間を利用するヒタキ科の鳥類や昆虫類、樹洞を利用するムササビなど哺乳類についても、階層構造の発達した森林が伐採されることで影響を受けることが予想された。さらに、これらの森林性動物への影響はこれらの動物が利用している植物や動物、競争関係にある動物へも影響をもたらし、この地域の森林生態系に対して影響を与える可能性があることが予想された。

(2)ヤマガラ(典型性)

ヤマガラは雑食性の森林性鳥類である。生息場所分析と影響予測を通して、里山地域の面開発が広葉樹林の動物群集に与える影響を把握する。

《ヤマガラの基礎的生態》

ヤマガラは営巣、採食を森林に依存しており、営巣のための小さな樹洞や採食のための昆虫類が少ない森林には生息ができない。里山にある階層構造が発達した広葉樹林は、この種をはじめとした森林性の鳥類群集が豊かであり、ヤマガラはこのような環境を代表する種といえる。

・生活史:周年生息(留鳥)

・行動圏:数ha

・食性:雑食(無脊椎動物と木本の種子など)。季節により餌を変える

(繁殖期は主に樹冠部の枝葉部にいる昆虫類の幼虫、非繁殖期は主にエゴノキの実

などの種子等)

・採食行動:樹冠部を移動しながらの探索型採食

・生息場所:繁殖期は常緑広葉樹林や落葉広葉樹林を好む

・営巣場所:小樹洞など

1) 予測する影響の内容

面開発事業によるヤマガラへの影響は様々なものが考えられるが、主な影響は以下のとおりである。

| [1] | 落葉・常緑広葉樹の減少による生息場所への影響 |

| [2] | 森林の減少や断片化による生息場所への影響 |

| [3] | 道路の供用等の移動阻害による影響 |

| [4] | 照明設置、騒音・振動等の発生による繁殖等への影響 |

| [5] | カラス等の捕食者の増加による繁殖への影響 |

ここでは、想定される影響のうち、[1]、[2]、[5]を扱うこととした。 |

|

2)調査対象地域

現地調査は調査地域内を対象とする。

3) 調査・予測手法

[1]調査・予測の流れ

ヤマガラへの影響内容の検討から調査・予測までの流れを図I-2-19に示す。事業によるヤマガラへの影響は伐採による落葉・常緑広葉樹林の減少、森林の断片化などによる、好適な生息場所の減少などがあげられる。また、伐採後の裸地、草地の出現や施設の設置などにより、都市型生物が増加し森林性の動物を圧迫することが考えられる。たとえば、これまで少なかったハシブトガラスなどの捕食者の増加やスズメ、ムクドリなどによる営巣場所の占拠などが起こることが予想される。これらはヤマガラの環境利用の変化や、個体やテリトリーの分布の変化となって現れ、事業実施区域における生息密度の低下、繁殖ペア数の減少に至る可能性がある。このような影響を把握する方法として生息状況調査と生息場所分析を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の消失と繁殖の存続の可能性を検討し、事業による影響を予測する。

図I-2-19 ヤマガラの調査・予測の流れ

[2]調査手法

(i)生息状況に関する調査

(i)-1 周辺地域の分布や生態に関する資料収集

周辺地域で実施された分布調査、生態調査に関する資料があれば地域的な特性を把握する上で有用なので資料の収集を行う。

(i)-2 繁殖ペアの分布調査

調査対象地域における繁殖ペアの分布及びテリトリーを把握する方法として、テリトリーマッピング法を用いる。結果は地図にテリトリー分布図としてまとめる。

テリトリーマッピング法

1)調査時期:繁殖初期(4月頃)

2)調査ルートの設定:各ルート間が100m以上離れない程度に沢また

は尾根に沿って現存する小道を利用してルートを設定する

3)調査回数:各ルート5回以上

4)地図:縮尺1/2,500から1/5,000程度

5)調査データのまとめ方:一般的なテリトリーマッピングの方法による

(ii)環境利用に関する調査

(ii)-1 環境利用に関する調査

ヤマガラの個体を追跡しながら情報をとるタイムマッピング法により行う。単位時間ごと(3分~5分)に個体の位置・行動及び環境を記載する。この場合の環境は後述する生息場所区分を考慮する。この調査はヤマガラが餌や採食場所を季節により変えるため、繁殖期、秋期、冬期に実施する。後述の生息場所の好適性区分はこの調査で得られた結果を反映させる。

(iii)種間関係に関する調査

(iii)-1 捕食者に関する調査

森林が伐採され広い造成地が出現するとハシブトガラスが集まってくる。ハシブトガラスは林縁の巣内雛をねらい、繁殖に影響を与える。この調査は事後調査につなげていくことに適している。

巣ごとの繁殖状況を調査し、繁殖放棄の原因を把握する。ただし、この調査は繁殖の妨害とならぬよう細心の注意が必要である。

(iii)-2 餌種に関する調査

餌種に関する調査は直接観察により行う。餌種の確認は双眼鏡などを用いて行う。餌種のうち種子などは野外の直接観察でも比較的同定が容易だが、動物(昆虫類の幼虫など)ではおおまかなことしか分からないことが多い。

(iv)生息場所分析

ヤマガラの好適な生息場所の消失による影響を予測するために生息場所分析を行う。

ヤマガラの生息場所の要件には次のようなものがある。

- ヤマガラは自然の小樹洞などで営巣するため、樹洞の有無が繁殖場所を決める重要な要因である。また、ねぐらも同様な小樹洞に依存しており、その意味でも樹洞の存在はこの種にとって重要である。小樹洞の多い発達した階層構造を有する広葉樹自然林やこれに準じた階層構造をもつ広葉樹二次林は本種の繁殖に適している。

- ヤマガラは森林内の樹冠部で主に餌を探す。繁殖期と非繁殖期で餌を変え、餌のとる場所もやや変えるが、年間を通して森林内が主要な採食場所である。樹種が多様で階層構造の発達した広葉樹自然林及び、これに準じた条件を有する広葉樹の二次林はこの種の採食に適している。

以上に留意しながら、生息場所好適性区分図の作成を行う(図I-2-20)。

図I-2-20 ヤマガラの生息場所の好適性区分図作成のための手順

(ⅳ)-1 生息場所区分図の作成

- 既存の航空写真を利用し(場合により撮影)、1/5,000~1/10,000の相観植生図を作成する。

- 本種の生息場所として森林構造は重要であり、その指標として樹高階を航空写真から判読する。

これらから生息場所区分を行う。

(ⅳ)-2 生息場所区分図の補正

- 生息場所区分については区分ごとにプロット調査(サンプリング)を行い、凡例のくくりの補正、樹高・植生の補正を行う。

- 森林のプロット調査では生息場所区分ごとにプロット調査地点を設けて、樹高、階層構造、種組成、枯損木などを記載する。

(ⅳ)-3 ヤマガラの環境利用調査

- ヤマガラの個体を追跡しながら情報をとるタイムマッピング法により行う。結果は生息場所区分ごとに集計しランク区分に反映させる。

(ⅳ)-4 ヤマガラの好適性区分

上記により得られた結果を考慮して好適性区分を行う。

[3]予測手法

事業による影響を予測するための方法として以下のふたつの方法を用い、これらの方法によって得られた結果を総合して影響を判断する。

(方法1)

好適な生息場所の変化に注目し、面積の相対的変化量を影響予測の材料とする。

→好適性区分の面積変化量により影響予測する。

(方法2)

個別ペアを単位として、事業計画案とテリトリーの位置的関係などから存続の可能性を判断する。ただし、行動圏の外郭が明らかでない場合、推定行動圏(繁殖のためのコアの部分として、ここでは半径100mを設定)を設定する。

→存続可能ペア数により影響予測する。

4) 調査・予測結果

[1]調査結果の概要

調査対象地域内におけるヤマガラの繁殖ペア数は7ペアで、このうち、事業実施区域には4ペアが確認された。いずれのペアもコナラ林を中心に分布しており、調査地域の南側に広がるスギ林には分布していなかった。ペアは調査対象地域内では隣接して分布することなく、各ペアの行動圏はやや離れて分布していた。

生息状況と環境利用に関する調査結果から、ヤマガラの生息場所区分ごとに好適性のランク区分を行った(表I-2-20)。これらの作業から生息場所の好適性区分図を作成した(図I-2-21)。ここで、各ペアごとの行動圏は、推定行動圏として営巣地を中心に半径100mの円を設定した。

表I-2-20 ヤマガラの類型化された18の生息場所区分ごとの好適性(A~E)

| 樹高階1 15m以上 |

樹高階2 10~15m |

樹高階3 5~11m |

樹高階4 5m以下 |

その他 | |

| 1 広葉樹林 | A | B | B | ||

| 2 マツ林 | B | B | B | ||

| 3 スギ・ヒノキ林 | C | C | C | ||

| 4 低木林 | D | ||||

| 5 果樹園他 | D | D | |||

| 6 竹林 | E | ||||

| 7 草地 | |||||

| 8 畑地 | E | ||||

| 9 湿性草地 | E | ||||

| 10 住宅地 | E | ||||

| 11 開放水域 | E |

| 注: | この生息場所区分及び好適性区分は、対象とする地域の環境(植生、 地形など)や現地調査結果から適切な区分を検討する必要がある。 |

表I-2-21 調査対象地域と事業実施区域における好適な生息場所の面積(ha)

( ):% |

||

| 好適性区分 | 査対象地域 | 事業実施区域 |

| A | 21.0( 4.6) | 0.0( 0.0) |

| B | 105.7(23.3) | 41.0(30.4) |

| C | 150.9(33.3) | 51.2(37.9) |

| D | 50.6(11.2) | 19.6(14.5) |

| E | 125.6(27.7) | 23.3(17.3) |

| 合 計 | 453.8 | 135.0 |

[2]影響予測結果の概要

(i)個体の繁殖存続に関連する影響予測結果

以下の2つの方法により事業による影響を予測した。

(i)-1 方法1による予測

事業実施区域はヤマガラの生息場所として好適な場所であるかを把握した。その結果、調査対象地域全体と比較し、好適性区分Aはないものの、好適性区分B、好適性区分Cは比較的多い(表I-2-21)結果となった。さらに、事業実施区域内の、好適な生息場所がどの程度改変されるか、生息場所の相対的劣化の変化量を算出し、3事業計画案を比較した(表I-2-22)。事業計画2と事業計画3はほとんど差がみられないが、事業計画1は好適性区分B、好適性区分Cの消失面積がいずれも他の2案に比較してやや少なかった。

表I-2-22 好適な生息場所の消失面積(ha)

( )上段:調査対象地域内における消失割合% |

|||

| 好適性区分 | 事業計画1 | 事業計画2 | 事業計画3 |

| B | 10.6(10.0) | 12.9(12.2) | 13.0(12.3) |

| (25.9) | (31.5) | (31.7) | |

| C | 27.8(18.4) | 29.6(19.6) | 28.4(18.8) |

| (54.3) | (57.8) | (55.5) | |

| D | 8.3(16.4) | 7.3(14.4) | 7.5(14.8) |

(42.3) |

(37.2) | (38.3) | |

| E | 6.7( 5.3) | 3.6( 2.9) | 4.5( 3.6) |

(28.8) |

(15.5) | (19.3) | |

(i)-2 方法2による予測

事業実施区域内に行動圏を持つヤマガラ4ペア(ペアa~d)について現地調査から得られた営巣地の推定場所を中心に推定行動圏を設定した。そして、事業による改変区域と各ペアの推定行動圏の重ね合わせから、事業による好適なパッチの消失やペアの生息場所の消失などから影響の程度の概要を把握し影響を予測した。

4ペアのうち2ペア(ペアa、ペアc)の推定行動圏は残存緑地に位置しているため行動圏の消滅には至らないが、他の2ペア(ペアb、ペアd)のヤマガラは改変区域にあるため影響を強く受ける。

生息場所の消滅により影響を受けるペア数は事業計画1及び事業計画3では1ペア、事業計画2では2ペアである。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: ヤマガラではこの他に森林の断片化や好適な生息場所の孤立化が進むことによる影響が考えられる。事業実施後に生息が存続したペアも影響を受け、生息しにくくなる可能性がある。具体的には、森林の伐採で広大な裸地・草地が出現した結果、増加したカラス類による繁殖期の雛の捕食などが考えられる。工事中、供用後に事後調査を行い、この影響を確認する必要がある。

(ii)生態系への影響予測結果

事業計画はヤマガラのような落葉・常緑広葉樹林の階層構造や森林パッチの面積の変化などに強く影響を受ける森林性の生物種・群集へ影響を及ぼすことが考えられた。

ヤマガラと同様に落葉・常緑広葉樹林を好む種としてアオゲラ、コゲラ、シジュウカラ、エナガなどがあげられる。これらの種類は採食場所や巣場所、要求する森林パッチの大きさなどの点で違いがあるが、いずれも昆虫食または雑食で森林で生産される昆虫類、種子、果実等を餌資源として利用し、広葉樹の枝葉や枯損木などを巣場所として利用している。森林の伐採等はヤマガラのみでなく、落葉・常緑広葉樹林に生活資源の多くを依存する他の生物種に対しても同様の影響を与えることが予想された。

また、森林伐採等による森林の断片化や広大な裸地・草地の出現による都市型生物の侵入は捕食や営巣場所の占拠など、森林性鳥類の生息を圧迫することが予想される。小樹洞を利用するムクドリやスズメなどはカラ類やキツツキ類の巣穴を占拠したり、ハシブトガラスは巣内の卵や雛を捕食するなど、さまざまな森林性鳥類の繁殖に影響が及ぶ可能性があることが予想された。

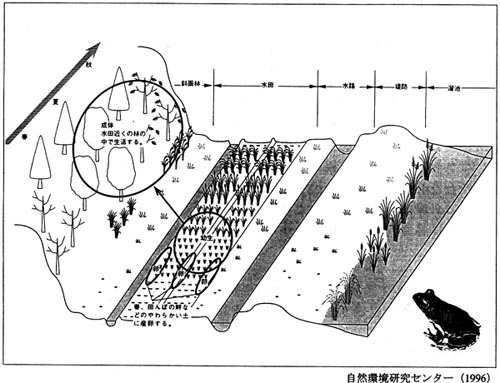

(3)シュレーゲルアオガエル(典型性)

事業計画に伴い、森林域では植生の改変による広葉樹林の消失・減少、水域では地形の改変等による水田や放棄水田などの湿地(以下、「水田等」)の消失・減少、また道路建設による水田等と森林の分断等の環境要素の変化が引き起こされることによって、こうした環境に依存する生物群集に対する影響が生ずると考えられる。谷戸の水田等には本種を含め、トウキョウサンショウウオ、ヤマアカガエルなどの両生類やトンボ類に代表される水生昆虫類、水生植物などの多様な動植物がみられる。本種は本地域においてはこのような谷戸に生息し、繁殖期には水域に依存し、非繁殖期には森林域への依存度が高いことから、水域及び森林域が隣接していることが重要である。本種は良好な谷戸の水域と森林域とのつながった環境を指標している種であると考え、選定した。

また、本種は鳴き声による成体の生息確認が比較的容易である。

《シュレーゲルアオガエルの基礎的生態》

繁殖期には水田、湧水、ため池等の水域に依存し、非繁殖期には、森林域に依存する。

| ・繁殖期: | 通常は4-5月 |

| ・繁殖 : | ♀は柔らかい土中に穴を掘って、そこに泡状の卵塊を産む |

| ・幼生期: | 孵化した幼生(オタマジャクシ)は卵塊の近くの止水域で生活する |

| ・変態後: | 成体は水域の周囲の主に草や灌木の上で生活し、鱗翅目の幼虫などを食べる |

| ・移動 : | 変態直後の幼体は森林域に移動分散を行う。また成体は繁殖期に森林と繁殖場所の移動を行う |

1)予測する影響の内容

調査地域での事業によるシュレーゲルアオガエルへの影響には繁殖場所である水田等の地形改変による水田等の消失・減少、森林伐採による非繁殖期の生息場所の消失・減少などの直接的な影響と、道路建設による水田等と森林の分断、谷戸の水源涵養域における地形改変、森林伐採などの影響を受けて水量や地下水位の低下等による繁殖場所である水田等の乾燥化があると想定される。また、本種の長期的な存続には、個体群の連続性を維持することが必要であり、本種の分散可能な谷戸の繁殖地の連続性を保全していくことも重要であると考えられる。上記の点を踏まえ、以下のような影響を予測することとした。

○予測する影響の内容

・繁殖場所である水田等の消失・減少による影響

・非繁殖期の生息場所である森林等の消失・減少による影響

・水田等と森林の分断による影響

・谷戸の連続した環境の消失や分断による影響

図I-2-22 シュレーゲルアオガエルの生息場所

調査・予測等に参考となる既存情報

[1]成体の行動圏や移動に関するもの

| ・ | 日本のカエル類の、非繁殖期における繁殖地からの分散は数百メートル以内で あることが多いが、分散能としては1km程度はある。 |

| ・ | シュレーゲルアオガエルについては明らかにされていないが、同属のモリアオ ガエルでは、テレメトリー調査により、雌成体の分散距離は30~125m、平均 80m(n=8)であった(Kusano, T., 1998)。 |

| ・ | 森林が長さ48mの草本群落と幅7.5mの道路で隔てられているところでは移動で きなかったため、移動には樹林の連続性が重要である(守山、1997)。 |

[2]生息場所の好適性に関するもの

| ・ | 繁殖場所として、水田については過湿田>湿田>乾田の順に好適であり、過湿 田及び湿田での個体数は水田の面積と正の相関があった。乾田区では、生息し ないか、個体数密度が非常に低かった(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 確認地点を中心とした半径200m以内の樹林地の面積と個体数との関係は樹林規模が小さくなると高い個体数が得られる地点が少なくなっているが、1ha程の小規模な場所でも生息が確認された(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 伝統的な水田耕作が本種の水田の繁殖地を安定させてきた(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 両生類の保全には、広域的なランドスケープレベルからのメタ個体群を考慮す る必要があり、地域的な生息地と個体群の相互連結が重要である(Green, 1997)。 |

2)調査対象地域

全体の調査地域は、地形等に留意して事業計画により影響を受けると想定される場所を設定した。ここにはシュレーゲルアオガエルの生息が予想される谷戸の環境も含まれているので、本種の調査対象地域は調査地域と同一とした。

3)調査・予測手法

[1]調査・予測の流れ

シュレーゲルアオガエルへの影響内容の検討から調査・予測までの流れを図I-2-23に示した。

図I-2-23 シュレーゲルアオガエルの調査・予測の流れ

[2]調査手法

(i)繁殖期における生息状況

本種は他の両生類と異なり卵を土中に産み付けることから、卵塊による密度調査が困難である。そのため、鳴き声による成体の確認及び個体数の定量的な把握(大澤・勝野、1999の方法を調査手法の参考とした)を行う。

ポイントセンサス法: 夜間(8時~1時)に定点から半径50m以内で聞かれる鳴き声をランク別に記載する。各地点に10分間滞在し、聞こえた鳴き声についてランクわけを行う。各ポイントごとに調査時期内に2回、各2晩ずつ実施する。なお、夜間の調査は、調査地域内の谷戸や水田等の繁殖の可能性がある場所を航空写真や地図、日中の踏査により事前把握しておき、想定された繁殖場所に関して行う。

| 調査時期 | :4月下旬~5月中旬頃 |

| ランク | :-:鳴き声なし、+:10個体未満、 :++:10個体以上~30個体未満、+++30個体以上 |

| ポイントの設定方法 | :等間隔に100mずつに設定する。 |

(ii)非繁殖期における成体の生息場所

現地踏査による非繁殖期の成体の生息場所の把握を行う。

非繁殖期の成体の生息場所を把握するために、既存の行動圏に関する知見を参考として、(i)の調査で繁殖場所として確認された場所の周囲の森林域を踏査することによる。調査期間内に2回、各3晩ずつ実施する。

*非繁殖期の成体の定量的な把握には調査量が膨大となるため、生息場所を把握するのみに とどめる。

(調査時期:6~7月頃)

(iii)水環境に関する調査

繁殖場所である水田等への間接的な影響を把握するために、繁殖期に依存する谷戸の水環境を支えている地下水の動態について、2-4(1)2)[5]「水環境の特性の把握」と連携して調査を行うこととする。

本種の繁殖期に成体がみられた谷戸を含め、調査地域内の湧水がみられる場所では、流量の観測を行って比流量や降雨に伴う短期の流出率等の傾向を把握し、地下水の動態について定性的に検討する。

[3]予測手法

事業計画により影響を受けると想定される範囲と、繁殖場所及び成体の想定される生息場所の範囲の重ね合わせ、水環境の特性把握等による生息場所への影響把握及び事例の引用・解析により行う。

4)調査・予測結果

[1]調査結果の概要

(i)繁殖期における生息状況に関する調査結果

37の調査地点の内、15地点において50mの範囲内で鳴き声が確認され、2回の調査結果から、その密度は下記のようにまとめられた。

特に本種の密度の高かった場所は事業実施区域の北側にある谷戸であった。

| 密度大 密度中 密度小 |

1地点 2地点 13地点 |

(ii)非繁殖期における成体の生息場所に関する調査結果

現地調査の結果及び「動物」項目での調査の際の確認地点も含め、合計18地点で確認された。確認された場所は低木林も含め、広葉樹林が多く、繁殖期に密度が高かった周囲の森林では確認個体数が多かった。

(iii)生息場所好適性区分図の作成

(i)、(ii)の結果を踏まえ、本種の生息場所としての好適性を把握するため好適性区分図を作成した。

本種の非繁殖期の行動圏については明らかにされておらず、調査も困難であるため、モリアオガエルの既存の知見(Kusano,

T., 1998;調査・予測等に参考となる既存情報参照)から、その行動圏を繁殖期に成体が確認された場所から200mに設定した。また、既存の知見及び現地調査の結果から、非繁殖期には成体が広葉樹林を好むことから、植生図を基にランク分けした(図I-2-24)。

(ⅳ)水環境に関する調査結果

調査地域の北部の谷戸では、地形から把握された集水域を設定し、比流量を比較した結果、比流量が大きいことが明らかとなった。これにより、この谷戸は流出域となっており、他の地域からの大きな地下水を獲得しているものと予測された。また、調査地域中央部にある共通の改変区域周辺では比流量が小さかったことから、この付近が涵養域と推定され、周囲の谷戸の湧水の供給源となっている可能性がある。

[2]影響予測結果の概要

(i)繁殖場所及び非繁殖期の生息場所に与える影響予測結果

推定生息域内の好適性区分図(図I-2-24)と事業実施区域の直接改変区域との重ね合わせから、本種の繁殖場所である水域と成体の生息場所である森林域の消失面積は、表I-2-23のようになった。これにより事業計画1では繁殖場所への影響が大きく、事業計画2では、区分Aへの影響が最も大きいと予測され、事業計画1及び2では本種の繁殖場所及び非繁殖場所双方への影響が大きいと考えられた。特に両計画ともに本種の繁殖期の密度の高い地点及び非繁殖期の高頻度確認地点が消失するので、繁殖期で確認された本種の個体数の半数程度がその本来の生息場所を失うと予測された。

表I-2-23 事業計画案と好適な生息場所の消失面積(ha)

( )上段:調査対象地域内における消失割合% |

|||||

| 区分 | 事業計画1 | 事業計画2 | 事業計画3 | 事業実施区域* | 調査地域* |

| 繁殖場所 | 0.99 ( 6.6) | 0.63 ( 4.2) | 0.19 ( 1.2) | 5.19 | 15.12 |

(19.1) |

(12.2) | ( 3.6) | |||

| A | 5.95 (14.7) | 7.82 (19.3) | 2.68 ( 6.6) | 20.41 | 40.42 |

| (29.2) | (38.3) | (13.1) | |||

| B | 10.07 (21.0) | 9.35 (19.5) | 6.66 (13.9) | 20.12 | 47.85 |

| (50.1) | (46.5) | (33.1) | |||

| C | - | - | - | 0.08 | 2.72 |

| 合計 | 17.02 | 17.80 | 9.53 | 45.80 | 106.11 |

*参考のため、事業実施区域内及び調査地域内における推定生息域内の好適性区分の面積を示した。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 生息場所の改変の影響により、本種の生息密度がどの程度減少するのかは定量的には明らかでないが、繁殖場所や非繁殖期の生息場所の消失の程度に応じて、影響が大きいと想定した。しかし、直接的な消失による影響や道路による分断等の複合的な影響により影響の程度が異なってくることも考えられる。そのため、事業実施後の影響の程度を把握するための事後調査が必要である。

(ii)道路建設による分断の影響予測結果

道路により水域と森林域が分断され、なおかつ本種の繁殖期の密度の高かった場所が事業実施区域の北部の谷戸に2か所存在した。この場所では非繁殖期の成体の調査でも谷戸の両側の森林域において本種が多数確認された。

水域と森林域との分断は水域と陸域の移行帯部分の環境へ影響を与えると同時に、本種と同様な生活様式を持つ種の移動を阻害すると考えられる。道路が、本種の移動を完全に遮断するかどうかは明らかでないが、幅7.5mの道路で隔てられているところでは移動できなかった事例からも(守山、1997;調査・予測等に参考となる既存情報参照)、本来の移動・分散行動に対して影響を与えるものと予測された。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 非繁殖期の成体が定量的に谷戸のどの斜面を高頻度で利用しているかについては明らかではないため、繁殖場所と成体の確認地点、成体の好む環境と道路との位置関係から相対的な成体密度を想定した。したがって、事後調査により、実際の分断による移動阻害の程度について把握していく必要がある。

(iii)繁殖場所の水環境の変化による影響予測結果

事業計画案3案ともに、地形の改変や森林の伐採等により、本来雨水が浸透している場所が変化することで、北部の谷戸の湧水量が低下し、水田等の乾燥化などが起こり、本種の繁殖場所として不適となる可能性があることが予測された。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 地下水の流動については、どの場所で涵養された水がどの場所から流出するのかは十分には明らかではない。しかし、比流量の調査結果や既存の知見等から、事業改変区域で涵養された雨水が周囲の谷戸から流出している可能性は高い。この影響については事後調査を行い、より適切に把握していく必要がある。

(ⅳ)谷戸の連続性の変化による影響予測結果

事業に伴い、調査地域の北部の個体群生息地と南部の個体群生息地の間の地形等が改変されることによって、本種の移動経路として不適な環境となり、この個体群間の交流が分断される可能性が大きいことが予測された。

(ⅴ)生態系への影響予測結果

本種の生息密度の高い部分は谷戸の水域及び森林域が複合した環境及びその移行帯部分が動植物の生息にとって良好な環境となっていることを指標していると考えられる。そのため、本種への予測を通してこのような環境に依存する両生類や水生昆虫などの生物群集への影響が予測された。

分断による影響は本種以外のカエル類のみならず、地表徘徊性の昆虫類などに広く影響を与えるものと予測された。

ランドスケープレベルでの谷戸の連結性を確保することは動物の移動や分散などが自然に行われることを示しており、地形等の改変によってこれが失われることにより、連続した谷戸に依存する動物群の長期的な生息に対して影響を与えるものと予測された。

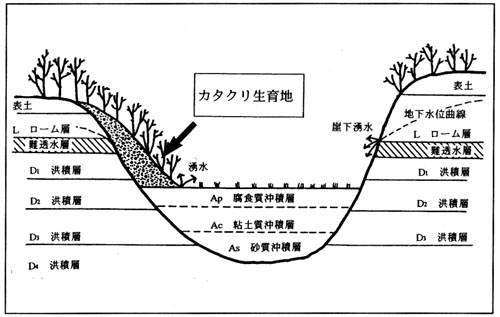

(4)カタクリ(特殊性)

対象地域がカタクリの分布の南限付近にあたるため、本種は対象地域において微妙な地形条件と水分条件のバランスのもとに生育しており、乾燥化等の影響を受けやすいと考えられる。このため、水環境の変化による影響を予測するのに適している。また、本種に対する影響を予測し、その回避・低減を図ることは本種の生育する立地に多くみられる春植物(イチリンソウ、ニリンソウ、エンゴサク類など)への影響をも回避・低減することとなる。

《カタクリの基礎的生態》

ケーススタディ地域はカタクリの分布の南限付近にあたる。本地域においてカタクリは落葉広葉樹二次林の明るい林床のなかでも、特に斜面下部の凹状地や沖積錘等の水分条件の豊かな立地に生育している。既存資料によると、本種の生育には本地域においては夏期の地温が低いことが必要であり、そのために斜面下部において湧水がみられるような谷戸が良い生育地となっている、とされる。下刈り等の管理が本種の生育環境を維持する上で重要であるとの指摘もなされている。また、本種の生育する立地にはイチリンソウ、ニリンソウ、エンゴサク類などの春植物が多くみられる。

なお、ケーススタディ地域においては本種の生態的特性に関する資料が多く、調査項目を選定しやすい。

1)予測する影響の内容

本調査地域でのカタクリへの主な影響要因は森林の伐採と地形の改変である。森林伐採による生育地の消失と、水源涵養域での森林の減少や地形改変により生じる水田・湿地やその周辺を含む谷戸の乾燥化による、生育環境の劣化が想定される。そこで、このケーススタディでは生育地の消失と谷戸の乾燥化による生育環境の劣化について影響の予測を行う。

○ 予測する影響の内容

・カタクリ個体群の生育地の消失

・カタクリ個体群の生育地における谷戸の乾燥化

2)調査対象地域

現地調査は調査地域内を対象とする。

3)調査・予測手法

[1]調査・予測の流れ

カタクリの影響内容の検討から調査・予測までの流れを図I-2-25に示す。カタクリの生育環境の消失及び乾燥化の可能性を予測するため、現地調査によるカタクリ個体群の分布と生育状況の把握と、カタクリが生育する谷戸の水環境を支える地下水の動態についての検討を行う。カタクリ個体群の生育状況を把握するために、立地の好適性と、カタクリの生育状況について調査を行う。また、カタクリの生育場所と水環境との関係及び地下水の動態を現地調査結果と既存資料に基づいて検討する。

図Iー2-25 カタクリの調査・予測の流れ

[2]調査手法

(i)調査地点の設定

カタクリは本地域においては特定の環境条件下にのみ生育し、その生育する範囲は狭い。そこで、まずカタクリ個体群の分布位置を特定し、その周囲を調査対象地点とする。

まず、群落分布の踏査範囲を設定するため、植生と地形条件のオーバーレイにより北向き斜面の落葉広葉樹林の分布を把握する。その結果に基づき、踏査ルートを設定し、カタクリ個体群の分布を調べ、調査地点を設定する(図I-2-26)。

(ii)カタクリの生育状況の把握

カタクリの生育状況を把握するため、既存資料によりカタクリの生育条件を整理し、立地条件とカタクリ個体群の生育状況について調査を行う。これらの結果を整理し、調査対象地域における生育状況を把握する。

(ii)-1 立地の好適性の調査

- 地形:調査地点において縮尺1/1000スケールでカタクリ群落が分布する斜面の微地形の分類を行う(図I-2-27)。

- 水分条件:土壌水分の調査

- 温度条件:夏期(8月)の地温の測定

- 植生の管理状況の調査:調査地点の植生の管理状況、アズマネザサの被度を測定する。

(ii)-2 カタクリ個体群の生育状況の調査

カタクリ個体群の規模、開花個体の割合の調査:カタクリの開花期(3~4月)に調査地点におけるカタクリ個体群の分布範囲及び密度(個体数/㎡)の測定を行う。密度の測定に際しては当年生実生以外の個体の数を数える。

(iii)水環境に関する調査

カタクリ調査地点の表層地質、湧水の分布、既存資料などからカタクリ生育地と水環境の関係を整理する。また、本地域において谷戸の水環境を維持するために重要な地下水は地形との関係を超えて動的に変動することが予想されるため、カタクリが生育する谷戸の水環境を支えている地下水の動態について、2-4(1)2)[5]「水環境の特性の把握」と連携して調査を行う。カタクリ個体群の分布が集中する調査対象地域北部の谷戸2か所とその周辺において流量の観測を行って比流量や降雨に伴う短期の流出率を把握し、地下水の動態について定性的に検討する。

(ⅳ)林床植生調査

保全措置などとの関係により、カタクリが現在、良好に生育している環境と同様の環境の存在する場所を把握するために行う。カタクリ個体群の分布地点とその周辺地域で林床植生の種組成を調査し、その結果を整理することにより、カタクリが良好に生育している地点に出現する種群の抽出を行う。カタクリの良好な生育を指標する種群の分布状況を調べることにより、カタクリにとっての良好な生育立地と同質の立地を抽出する。

[3]予測手法

カタクリの良好な生育環境の消失については、事業による消失が予想されるカタクリ個体群の生育状況の整理を行い、各個体群の分布地点について事業により影響を受けると想定される範囲と重ね合わせを行うことにより予測する。生育環境の乾燥化の可能性については、地下水の動態を現地調査結果と既存資料に基づいて検討することにより、定性的に予測する。

4)調査・予測結果

[1]調査結果の概要

(i)生育状況の把握結果

調査結果に基づきカタクリ生育地点の立地条件(表I-2-24)と個体群の生育状況(表I-2-25)の整理を行い、立地条件と生育状況の相互関係を把握した上で、以下のような生育状況の区分(表I-2-26)を行った。

表I-2-24 立地条件の整理

| 地点 | 斜面方位 | 傾斜 | 微地形 | 土壌水分 | 地温 | 管理状況 |

| 1 | N○○W | ○° | 段丘崖・凹型斜面、沖積錐・凸型斜面 | 高い | <21℃ | 下草刈りあり、アズマネザサ被度○%以下 |

| 2 | 段丘崖・凹型斜面 | 高い | <22℃ | |||

| 3 | 沖積錐・凸型斜面 | 高い | <21℃ | |||

| ・・ |

表I-2-25 個体群の健全性の整理

地点 |

個体群規模 |

密度 |

開花個体割合 |

| 1 | ○×○㎡ | 80~140/㎡ | ○○~○○% |

| 2 | |||

| ・・ |

表I-2-26 カタクリ個体群の生育状況の区分

| A: | カタクリに適した立地条件であり、かつ、林床の管理が行われているためアズマネザサの被度も低く、カタクリが良好に生育している。 |

| B: | カタクリが生育しているが、開花個体の割合は少なく、生育状況はやや、劣るものと考えられる。 |

| C: | 立地条件はカタクリに適したものであるが、林床の管理が行われておらず、開花個体数が少ないなど、生育状況はよくない。しかし、管理の改善により良好な生育が可能である。 |

| D: | 生育立地の乾燥化が進んでおり個体群は衰退しつつある。 |

(ii)水環境に関する調査結果

図I-2-28に調査地域におけるカタクリの生育地と地質、湧水、水環境の関係を示す。調査地域ではカタクリ生育地の下方に湧水がみられることが多く、このような環境が夏期の地温を低下させ、カタクリの良好な生育を維持していると考えられる。

カタクリ個体群の分布が集中する調査地域北部の谷戸2か所とその周辺の小流域において流量の観測を行った結果、近接する谷の間で比流量が大きく異なることが明らかになった。谷戸2か所はともに近接する谷に比べて比流量が大きく、周辺を含む大きな流域から地下水を獲得しているものと推測される。このため、カタクリの生育する谷戸は近接する小流域により涵養されている可能性がある。

図I-2-28 カタクリの生育地と地質、水環境の関係(参考:齋藤、1997)

[2]影響予測結果の概要

(i)良好な生育地の消失による影響予測結果

カタクリの良好な生育地への影響を生育地の生育状況区分ごとに消失する地点数により予測する。事業計画1でカタクリの良好な生育地点の消失がもっとも多く、生育地のすべてまたは一部が消失するものは生育状況Aが2地点、生育状況Bが1地点、生育状況Cが1地点である。事業計画2では生育地のすべてまたは一部が消失する地点はない。事業計画3では生育状況Dの1地点で生育地の一部が消失する。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 良好な生育地の消失が生じない場合にも、森林の管理状況の変化などにより、カタクリの生育環境が変化する可能性がある。現在、良好な状態にある生育地であっても、森林内での下草刈りが行われなくなりアズマネザサが密生する等の生育環境の変化が生じると、カタクリの生育には不利な環境となる可能性がある。したがって、事後調査によりカタクリの生育状況の変化を把握する必要がある。

(ii)生育環境の乾燥化による影響予測結果

カタクリ個体群の分布が集中する調査地域北部の谷戸2か所は隣接する小流域により涵養されていることが予測された。このため、水源涵養域の範囲を正確に明らかにすることはできないが、事業計画1,2,3により、これらの谷戸2か所が直接的に改変されない場合にも、改変区域が水源涵養域にあたり、谷戸の乾燥化が引き起こされる可能性がある。

予測の不確実性の程度を踏まえた留意点: 水源涵養域の範囲が正確には明らかになっておらず、事業による土地の改変が水環境に及ぼす影響の程度の定量的な予測は困難である。したがって、事後調査により流量等の観測を行い、谷戸の乾燥化の傾向を把握する必要がある。

(iii)生態系への影響予測結果

カタクリ生育地の消失や生育環境の劣化の可能性は本種と同様の立地に生育するイチリンソウ、エンゴサク類などの春植物の生育環境への影響も生じうることを示している。これらの春植物の生育環境が劣化・消失すれば、カタクリ等を蜜源植物として利用するオオムラサキ等にも影響が及ぶ可能性がある。このような環境の変化はカタクリが生育する特殊な環境により維持される落葉広葉樹林の種多様性の低下を引き起こす可能性も示唆する。