生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)

第1章 総論

1-1 陸域生態系の特徴

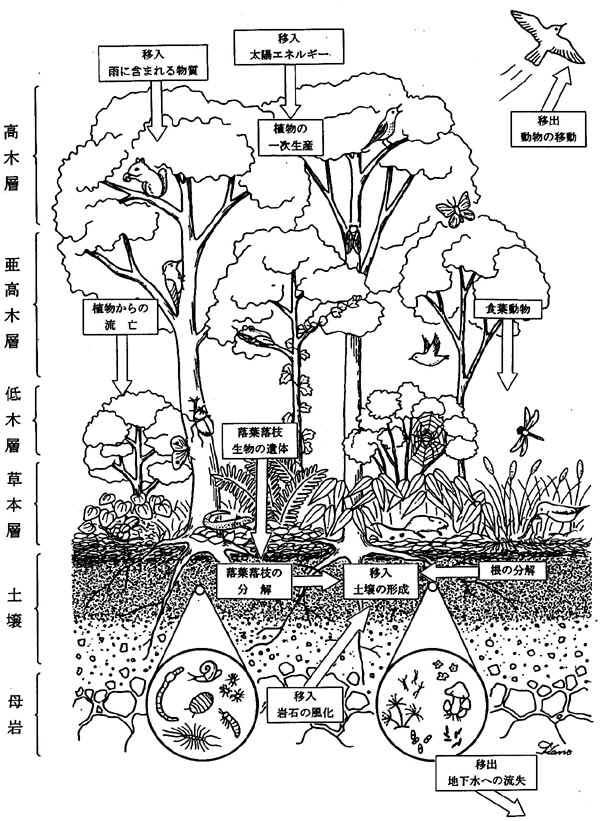

陸域生態系の1次生産(基礎生産)は主に木本や草本植物などの維管束植物の葉群が担っており、それぞれの生態系は垂直的な特有の葉群の階層構造(生産構造)を構成しているのが特徴である。この葉群の垂直的な構造は生態系内で水平、垂直的に多様な不連続な環境を創出し、それぞれの生態系に特有な多様な種の生存を可能にしている。これらの多様な種は基礎生産にはじまる食物連鎖によって生存が維持されているが、海域を含む水域生態系に比べ、生食連鎖の物質循環に対する寄与は小さく、植物食生物の大発生を除いて最大12~13%であり、大部分は地上に枯死脱落した動植物の遺体の分解、すなわち腐食連鎖の比重の大きいことも特徴のひとつである。しかし、陸域生態系は多様な種の共存関係によって維持されており、系内の生食連鎖はこれらの種の共存機構を支える重要な要因のひとつである。

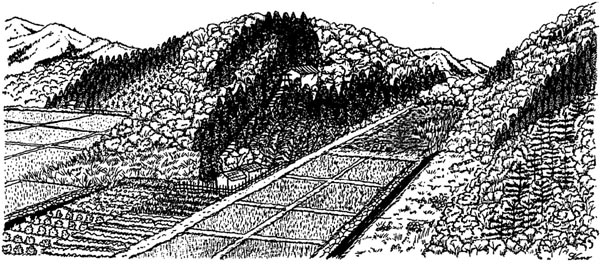

一方、大気、水、地形、地質等の基盤環境や人為のかかわり方などによってそれぞれ種構成を異にし特有な構造と機能を持つ生態系がみられ、このため、対象とする地域では基盤環境に対応した多様な生態系が複合しており特有な景観を示す。地域内のこれらの生態系は相互に関係し、生態系の動的維持と変動に影響を与えている。また、種によってはふたつ以上の生態系間を移動し、それぞれに生活場所を持つものも多く、複合生態系間で形成される複合環境の特性を知ることも重要である。

陸域生態系に対する環境影響評価はこのような特性を配慮して次の点に留意して行うことが重要であると考えられる。

- 対象地域の基盤環境(地形、地質、気温、降水量、地下水位、土壌の腐植層と有機物層の深さなど)

- 対象地域の生態系の類型と分布、基盤環境、生物群集との関係

- 生態系の垂直構造(階層構造)と水平構造の特徴

- 生態系内の主要な食物連鎖

- 物質循環とエネルギーフロー

- 生物の生活史と環境利用、移動 など(図I-1-1、図I-1-2にイメージを示す)

図I-1-1 森林生態系の模式図

図I-1-2 里山にみられる生態系のモザイク

1-2 主要な生態系と注目種・群集

陸域生態系は対象地域に広がる複数の生態系はそれぞれ基盤環境の影響を受け、また、生態系間のかかわり、個々の生態系内での環境の変化、生物間の相互作用などの複雑な影響を受けている。事業の環境影響評価を行うとき、地域の生態系を理解するためには上記の複雑な影響下における生態系の構造と機能を十分に調査し把握しなければならない。しかし、生態系のすべてを調査し理解するためには多くの時間と労力を必要とし、また、現在の科学的知見だけではまだ十分に把握できないことも多い。そこで、ここでは生態系について調査・予測・評価を行うにあたって、地域の自然を維持するために重要と考えられる主要な生態系、生態系群に特に重点を置き、基本的事項で例示されている上位性、典型性、特殊性の視点から注目種・群集を選定し、注目種・群集を中心とした調査・予測の結果を通じて生態系に対する環境影響評価を行うことを検討することとした。 主要な生態系、生態系群と、注目種・群集による環境影響評価では事業影響によるこれらの変化を的確に捉えることが重要である。選定した主要な生態系、生態系群、注目種・群集の変化を適切に予測することによって、生態系への影響を予測評価し、地域の自然の保全について検討することになる。その際、基盤環境の変化が生物群集や生態系に及ぼす影響について予測を行う必要がある。また、生物の相互作用を介して注目種・群集の変化が他の生物種や生態系の構造と機能に及ぼす影響についても予測を行う必要がある。これらの調査・予測・評価の項目・手法については、スコーピングでの方法書に対する外部の意見を入れて適切に選定しなければならない。スコーピング段階までの進め方については昨年度の報告書にあり、本報告書のケーススタディでも具体的に述べているので参照されたい。

1-3 調査・予測・評価のあり方

環境影響評価とは、事業者が事業の実施による環境影響について自ら適正に調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどにより、その事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みである。

環境影響評価の最終的な目的は評価であることから、何を評価すべきかという視点を明確にして調査・予測・評価を進めることが重要である。したがって、まず、スコーピング段階で調査・予測・評価の項目・手法を選定する際には、地域の環境特性、地域のニ-ズ、事業特性等から保全上重要な環境要素は何か、どのような影響が問題になるのか、対象とする地域の環境保全の基本的な方向性はどうあるべきかなどについて検討した結果を十分踏まえて、まず「生態系」項目で重点を置いて評価すべき影響の内容*を選定する。次にその評価を行うために適切な予測手法とその予測に必要な調査対象及び調査手法を決定するというプロセスで検討する必要がある。そして方法書手続により得られた意見を踏まえて項目・手法の見直しを行った上で、環境影響評価の実施段階に入り、さらに実施段階の調査等で得られた情報により項目・手法の見直しを加えつつ、設定した目的、視点に沿って調査・予測・評価を進めていくことが必要である。

陸域生態系の調査・予測・評価を計画・実施する際には以下の事項に留意する必要がある。

- 事業による影響はその種類や規模により、地形の改変等の生態系への影響が比較的明瞭なものと、地下水位の変化等の影響の範囲や程度が明瞭には捉えにくいものがある。そのため、影響に応じた適切な調査対象、調査・予測手法を選定し、調査・予測を行うこと。

- 生態系への影響を捉える際には、過去からの変遷、そのダイナミックな変動、時間とともに変化する長期的な影響をどの程度把握していくかといった時間軸の視点と、どのような空間スケールで影響を把握するかといった空間軸の視点がある。これらの視点を考慮し、対象とする生物の生態特性、生態系の特性や広がり、事業の特性、影響内容に応じて調査対象、調査・予測手法を選定し、調査・予測を行うこと。

- 陸域では人為の加わった二次的な自然が多いことから、現状の生態系について人為のかかわり方も含めて把握し、その生態系に関わる人間活動や地域の自然的特性に応じた環境保全の方向性も踏まえながら調査・予測・評価を進めること。

- 生態系への影響をすべて定量的に捉えることは困難であるが、できるだけ客観的なデータに基づく影響予測を行うとともに、自然現象のもつ不確実性や調査・予測方法による不確実性を考慮し、必要に応じて事後調査**の実施を検討すること。

また、準備書等にまとめるにあたっては単に環境影響評価の結果を述べるだけでなく、どのような点に重点を置いたのか、どのように考えて予測・評価を行ったのかなどの結果を導いた過程と事業者としての見解を示すとともに、結果を導くこととなった元データをまとめ、公開することが大切である。ただし、希少種については盗掘・密猟につながらないよう詳細な分布を示すことは避けるなど、その種のおかれている状況に応じて必要な配慮を加えなければならない。

さらに、より良い合意形成のために、環境影響評価のそれぞれの段階でその時点の計画熟度を踏まえた事業計画の内容(必要性、効果、計画策定の経過も含む)や環境保全・創出に向けての方針について、事業者の考え方を十分説明していくことや、調査・予測・評価の内容を適切なものとしていくために有識者や委員会などから適切な助言や指導を得ること、また影響評価の過程がよくわかるように準備書・評価書を記すなどの創意工夫をすることも望まれる。

| * | 『「生態系」項目で重点を置いて評価すべき影響の内容』とは、環境影響評価の対象項目である「生態系」という項目を詳細化・細分化したものとしての意味を持つことから、この後の「項目」の表記にはこうした意味を含むものとする。 |

| ** | 工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査 |

1-4 陸域生態系と他の環境影響評価項目との関係

「植物」「動物」「大気環境」「水環境」「土壌環境」など、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素はそれぞれ「生態系」を構成する要素でもある。このため、スコーピング段階と同様に生態系の調査・予測・評価に際しても関連する他の項目と情報を共有し、環境影響評価の実施段階の調査・予測作業についても十分な連携を図りながら進めること、さらに必要な場合には作業を統合して行うことも必要である。例えば、「植物」「動物」項目における基礎的な調査として調査地域全体の植生、動植物相に関する現況調査を実施するが、こうした基礎的な調査の実施に際しては「生態系」項目の予測・評価に必要なデータが効果的、効率的に得られるように連携しながら進め、「植物」「動物」項目の調査結果を「生態系」の予測・評価に有効に活用していくことが重要である。

なお、「植物」「動物」「生態系」の各項目間では共通する調査項目が多い一方、評価の視点や調査・予測の内容は大きく異なる点があることにも留意する必要がある。

つまり、「植物」「動物」項目では環境影響評価の対象とする特定の重要な種・群集の存続について評価することから、限定された項目について詳細な内容と高い精度の調査・予測が求められるという面が強い。それに対して、「生態系」項目では、注目種・群集への影響について検討するものの、最終的にはそれらの注目種・群集で代表される生態系全体がどれだけ保全できるかということについて評価するものであり、評価の視点が異なるとともに、調査・予測に求められる内容にもおのずから違いが生じてくる。

今回検討を行った注目種・群集を中心とした陸域生態系の環境影響評価では、スコーピングから環境影響評価の実施段階への手順はおおよそ図I-1-3に示すフローに従って進められる。スコーピングでは、事業計画のなるべく早い段階で、必要な情報を収集・整理し、適切な調査・予測・評価の項目・手法を検討して方法書を作成することが望ましい。

そして、方法書に対する国民や地方公共団体の意見を踏まえて、事業者が検討した項目・手法を柔軟に見直し、その案件に最もふさわしい実施方法を選定した上で調査・予測・評価に入っていくことが重要である。

さらに、環境影響評価の実施段階で得られる情報によって項目・手法の見直しを加え、より詳細な実施方法を練りながら、調査・予測・評価を進めていく必要がある。見直しは合理的な理由によるものであれば方法書の記載に係わらず柔軟に行うことができるが、この見直しの経緯及び理由と最終的に選定した項目・手法については準備書において記載し、改めて意見を聴く必要がある。

なお、次のフローの各項目の検討に際しては、環境保全措置との関係にも十分配慮することが必要である。

図I-1-3 スコーピング段階から環境影響評価の実施段階への手順