生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

生物多様性分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

2 生物の多様性分野のスコーピングの考え方と実施手順

2-1 スコーピングの考え方

1)スコーピングとは

スコーピングとは、事業者が、事業計画の概要、事前に把握した地域の特性及びそれらを踏まえて検討した今後行うべき環境影響評価の実施計画(項目及び手法)について記載した「方法書」を作成し、これを公告・縦覧して地方公共団体や環境保全の見地からの意見を有する者(以下「住民等」)の意見を聴き、適切な環境影響評価の項目及び手法の選定を行うとともに、早い段階からの環境配慮の検討などに生かすプロセスである(図2-1)。

図2-1 スコーピングの流れ

2)スコーピングの目的

このプロセス導入の目的は、第一に環境影響評価の実施方法について多くの者の意見を聴くことによりメリハリの効いた適切な環境影響評価を実施すること、第二に環境影響評価への住民等の参加をできるだけ早め、早い段階からの環境配慮の検討などに生かすことである。

従来の環境影響評価では、マニュアルにとらわれた定型的・非効率な環境影響評価が行われることが多かった。この点を改め、個別の事案ごとの事業特性・地域特性に応じて適切な環境影響評価を創意工夫するためにも、スコーピングが必要である。

また、「アワセメント」と言われたように、多くの場合、事業計画の内容がほぼ固まった段階で意見を聴く手続(準備書手続)が実施されていたため、環境影響評価の結果を計画の修正に反映させることが難しく、環境影響評価の実効性を失わせていた。この点を改め、事業計画の柔軟性がある早期の段階から環境影響評価への住民等の参加を可能とし、環境配慮の検討を事業計画に反映させていくためにも、スコーピングは重要である。

3)ふたつの目的と方法書手続

このふたつの目的からすれば、どの段階で方法書手続を行うかが問題である。つまり、住民等の参加を早めるためには、方法書手続をできる限り早期に行う必要があり、実施時期が遅れると事業計画の柔軟性が減少する。一方で事業特性・地域特性に応じたメリハリの効いた適切な環境影響評価の実施計画を立案するためには、事業計画の熟度が上がって、その影響がある程度想定されることが望ましい。また、地域特性についても、ある程度の事前調査を行って、それらのデータに基づいて方法書を作成することが必要になるために、あまり早い段階の方法書手続は難しい。

そこで環境影響評価法では、事業ごとの固有の事情を踏まえて方法書手続の時期と方法書の内容を決定できるよう事業者に幅広い裁量を与えている。公告・縦覧された方法書の記載内容は準備書の決定事項になるのではなく、方法書手続で得られた意見や環境影響評価段階の調査・予測の実施によって入手したデータも踏まえて、準備書での柔軟な修正が可能なものとなっている。

4)スコーピングのメリット

事業者が地方公共団体や住民等の意見を聴くために作成するのが方法書である。地方公共団体や住民等は、この方法書によって事業者が実施しようとしている環境影響評価の項目、範囲、手法などに関して、調査・予測対象に漏れがないか、手法が適切かどうか確認し、より適切な項目・手法の選定がなされるよう意見を提出することができる。その結果、事業者は新たに有用な情報を得ることが可能となり、提出された意見を集約・検討することによって、適切な環境影響評価の実施に向けて早い段階で事業計画や環境影響評価の実施計画の方向修正ができ、事前に大幅な手戻り要因となる問題点を回避することができる。

従来の閣議決定アセスでは、住民意見を聴く機会は準備書手続に限られていたために、その段階で調査や予測の手法について多くの意見が出されることは手戻り要因となり、事業者にとっては望ましくないと考えられてきた。しかし、方法書手続の段階でできる限り多くの者から、調査や予測の手法に関する多くの具体的な意見を引き出すことは、環境影響評価を円滑に進め、環境に配慮されたより良い事業計画を作るために有効である。

なお、準備書段階で生じる手戻りのリスクや地元住民等しか持ち得ない有用な情報収集が可能なことなども勘案すると、時間、コスト、労力などの面で、従来の環境影響評価より効率的に行うことができると考えられる。

5)方法書作成にあたっての考え方

事業者は上記ふたつの目的とメリットを理解し、地方公共団体や住民等から有用な意見を引き出し、より良い事業計画と環境影響評価の実施計画を立案するため、事業ごとの事情に応じ可能な範囲でより早い段階で、わかりやすくポイントを絞り、意見を引き出しやすい方法書を作成することが重要である。

方法書の作成にあたっては、ある程度の推測があっても具体的でわかりやすくすることにより、具体的で有用な意見を引き出すことが可能となる。この推測の内容は、環境影響評価段階で確認しながら必要に応じ環境影響評価の項目・手法を見直すなど柔軟に対応していくことが大切である。

また、わかりやすい方法書の条件のひとつとして、方法書を読む者が事業を理解するために、事業計画の具体的内容やそこに至るまでの経緯、環境保全に関する事業者の考え方、可能であればさらにそれを具体化するための措置や選択可能な幅を示すことが望まれる。

6)「地形・地質」「植物」「動物」「生態系」のスコーピングの留意点

(1)スコーピング段階における調査の留意点

「地形・地質」「植物」「動物」「生態系」に関する環境影響評価段階の調査では、地形・地質、植生、植物相や動物相などについて全体的に把握するための調査を行い、次に特に重要なもの、注目すべきものなどについてより詳細な調査を行うことになる。

スコーピングの段階で地域特性を把握するために行われる地域概況調査においても、上記のふたつの側面の情報を収集することになるが、この段階では調査・予測・評価の計画立案のために必要な情報を得ることが目的であり、情報収集の手段としては、既存文献調査を中心に専門家等へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理することになる。

環境影響評価段階の調査では調査内容の熟度を高めていくことになり、対象事業が実施されるべき区域及びその周囲(以下、「対象地域」という)全体の詳細な現地調査(例えば植物相の調査)を実施することで、方法書の段階では把握することのできなかった重要な要素(例えば重要な植物種)が確認された場合には、その時点で環境影響評価の対象に加え、その旨準備書に記載していくことになる。

(2)各選定項目の関連性に着目した調査の実施

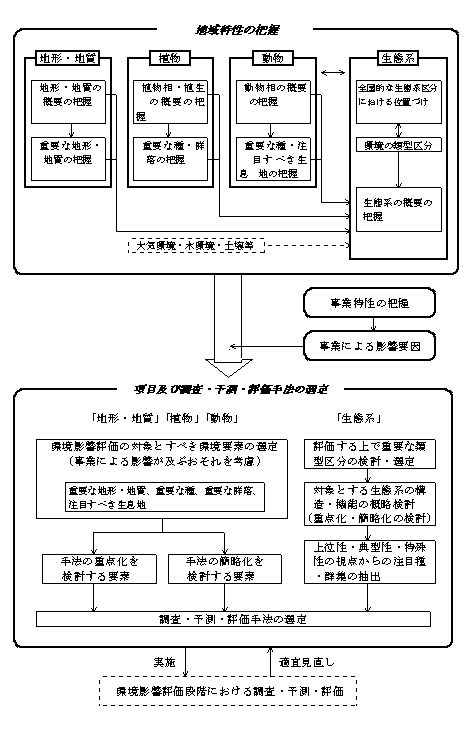

自然環境に関わる環境要素の項目である「地形・地質」「土壌」「植物」「動物」「生態系」等は緊密な関連があり、その環境影響評価では、一体的に実施することで、効率の良いメリハリの効いたものとすることが可能である。また、事業特性や地域特性によって、水質、地下水などの水環境や気象などの大気環境、自然との触れ合いについても同様の関連がある。スコーピング段階の調査においても、これらの関連性に留意して実施する必要がある。(図2-2)

図2-2 各項目の関連性に着目したスコーピングの流れ

ここでは、図2-2に示した生物の多様性分野の各項目のスコーピングの実施手順の概略と各項目に共通する事項について述べる。各項目ごとの調査、検討作業の詳細については、「3「地形・地質」「植物」「動物」に関するスコーピングの進め方」、「4「生態系」に関するスコーピングの進め方」で述べる。

1)事業特性の把握

事業特性の把握は、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法を選定するために必要な情報を得ることを目的として行う。

把握すべき事業特性に係る情報については、事業種ごとに各主務省令において定められている。一般的には、

| (1) | 対象事業の種類 |

| (2) | 対象事業の位置(対象事業実施区域、施工区域、敷地境界など) |

| (3) | 対象事業の規模 |

| (4) | 事業計画の概要及び諸元 |

| (5) | 供用時の運用計画の概要 |

| (6) | 工事実施計画の概要(工法、期間、工程計画、仮設工作物の計画などの工事の実施計画の概要) |

| (7) | その他の対象事業に関する事項(特に環境影響が生じるおそれのある事項) |

などである。

なお、これらの情報については方法書に事業の内容等として記載されるものであるが、対象事業の内容、計画等が明確ではない段階で方法書を作成する場合は、ある程度不明確であっても実施される可能性が高いものは、その旨を明らかにした上である程度幅を持たせて記載するなど、方法書を読む者が事業内容を具体的にイメージしやすいように工夫することが必要である。これらの情報は、事業計画の熟度を高めていく過程に応じて準備書の手続までに具体化し、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法の選定の内容に反映させていく必要がある。

2)地域特性の把握

地域特性の把握は、対象項目ごとに対象地域の特性や位置づけを明らかにし、環境影響評価の項目、調査・予測・評価手法を選定するために必要な情報を得ることを目的として行う。地域特性の把握は以下に示す地域概況調査、その結果を踏まえた自然的状況及び社会的状況の整理によって行う。

(1)地域特性把握の範囲

対象事業に係る影響の範囲としては、[1]当該事業の実施区域、[2]事業の直接的影響を受ける範囲(事業実施区域の周囲で工事及び存在・供用に伴って影響を直接受ける範囲)、[3]事業の間接的影響を受ける範囲(直接的影響を受ける範囲の周辺で、直接的な影響により二次的な影響を被る地域)などが考えられる。

地域概況調査における調査地域の範囲は、上記の考え方を踏まえながら、事業特性から想定される環境への影響及び自然環境の特性を考慮して、漏れのないよう広めに設定し(行動圏の広範囲な野生動物の存在が明らかな場合など)、調査の結果によっては調査範囲を限定するなどの工夫をしながら柔軟に設定する必要がある。

なお、原則として、この地域概況調査における調査地域内に環境影響評価段階の調査地域が設定されることになる点も念頭に置く必要がある。また、自然環境のまとまりとして集水域など地形的な単位を考慮することも必要である。

(2)地域概況調査

地域概況調査は既存資料(文献、地形図、地質図、植生図、空中写真など)の収集・整理、専門家等へのヒアリング、及び概略踏査などにより行う。

生物に関する「植物」「動物」、基盤環境である「地形・地質」の基礎的な情報を収集・整理し、それぞれ、植物相の概要、動物相の概要、地形・地質の概要としてとりまとめる。

さらに、大気環境、水環境、土壌などの生態系に関連した情報を収集し、「地形・地質」「植物」「動物」の情報と合わせ、これらの結果を「生態系」項目で総合的に捉えていくことが基本的な手順である。

[1]既存資料調査

環境庁がまとめた自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)やレッドデータブック関係の資料などをはじめ、国土地理院発行の地形図類、国土庁のまとめた土地分類基本調査、建設省の河川水辺の国勢調査など、全国的に実施された調査結果を収集・整理する(これらのうち基礎的な地図類の例を表2-1に示す)。可能なものは、できる限り磁気データなどとしても収集することが望ましい。

また、より地域に即した情報として、対象とする地域の過去の資料や近隣で類似した環境の地域の資料が参考となる。具体的には、都道府県で発行している自然環境関係の調査報告書や都道府県史、単行本、市町村で発行している市町村史、民間団体で発行している同好会誌などや地方学会誌、そして既存の環境影響評価書やその関連資料、空中写真などさまざまな資料が考えられる。

これらの既存資料は、精度のばらつきがあり、資料によってはデータが古いものや不正確なものもあることから、基本的事項に示された「調査によって得られる情報の整理」に準拠して、その情報の出自(出典)や妥当性を明らかにできるように整理する必要がある。また、希少動植物の生息・生育情報の取り扱いについても留意する必要がある。(参考:基本的事項 第二、五、(1)、オ)

表2-1 地形図等参考リスト

| 種類 | 名称 | 縮尺等 | 発行年 | 発行者 |

| 地形図等 | 地勢図 | 1/200000 | 国土地理院 | |

| 地形図 | 1/25000, 1/50000 | 国土地理院 | ||

| 1/10000 主に大都市近郊 | 国土地理院 | |||

| 国土基本図 | 1/2500 都市部周辺 | 国土地理院 | ||

| 1/5000 その他の地域 | 1970- | 国土地理院 | ||

| 湖沼図 | 1/10000 主要湖沼 | 1960- | 国土地理院 | |

| 土地利用図 | 1/25000, 1/50000 | 1965- | 国土地理院 | |

| 土地分類基本調査 | 1/50000 | 1970- | 国土庁、都道府県 ※1 | |

| 1/100000~1/200000 | 1954- | 国土庁 ※2 | ||

| 土地条件図 | 1/25000 平野部 | 1960 | 国土地理院 | |

| 地質図 | 1/50000, 1/200000 | 地質調査所 | ||

| 沿岸海域地形図 | 1/25000 主要海域 | 国土地理院 | ||

| 沿岸海域土地条件図 | 1/25000 主要海域 | 1971 | 国土地理院 | |

| 海図等 | 沿岸の海の基本図 | 1/10000 主要海域 | 海上保安庁 | |

| 潮流図 | 主要海域 | 海上保安庁 | ||

| 海岸図 | 1/50000, 1/300000 | 海上保安庁 | ||

| 空中写真 | 空中写真 | 主に都市部 | 国土地理院 | |

| 空中写真 | 林野関係 | 林野庁 |

問い合わせ先一覧(一部)

| 国土地理院発行の地図等 | 財)日本地図センター |

| 海上保安庁発行の海図等 | 財)日本水路協会 |

| 林野庁撮影の空中写真 | 社)日本林業技術協会 |

| ※1 土地分類基本調査 | 社)全国国土調査協会(複製) |

| ※2 土地分類基本調査 | 財)日本地図センター |

[2]専門家等へのヒアリング

既存資料調査を補完するために地域の自然環境に詳しい研究者等にヒアリングを行う。

ヒアリングの対象者としては近在の大学及び高等学校等の研究者及び教諭、博物館の学芸員、地方自治体の職員(自然保護行政担当部局、教育委員会等)、農林水産業従事者、自然保護団体の会員、地域の自然愛好家等が挙げられる。

[3]概略踏査

概略踏査は、一定の調査経験のある技術者(当該アセスメントのコーディネーター及び各環境要素ごとの作業班のリーダー的な存在となるべき技術者等)が現地に赴き、対象地域の自然環境について概略の状況を把握・整理し、地域特性や留意すべき環境要素(生物的、非生物的)などを調べるものである。ここでは、詳細な調査成果を得ることよりよりも、文献等からは得ることができない環境の質や地域特性についてのイメージ、いわば地域の雰囲気をつかむことが重視される。

また、「重要な地形・地質」「重要な種及び重要な群落並びに注目すべき生息地」及び「注目される生物種等」の抽出などを意識して調査することが必要である。

なお、既存資料により情報が十分に得られない、あるいは非常に古いデータしか得られないといった場合には、適切な環境影響評価の実施計画を立案するために必要なデータを得ることを目的として、この段階である程度詳細な現地調査を行うという選択もあり得る。

(3)地域の自然的状況、社会的状況の整理

環境影響評価の項目・手法の選定のために把握すべき対象地域の自然的状況及び社会的状況については、把握すべき項目を、事業種ごとに各主務省令において定められている。

| 二 地域特性に関する情報 | ||

| イ 自然的状況 | ||

| (1) | 気象、大気質、騒音、振動その他の大気に係わる環境(次条第三項第一号及び別表第一において「大気環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。) | |

| (2) | 水象、水質、水底の底質その他の水に係る環境(次条第三項第一号及び別表第一において「水環境」という。)の状況(環境基準の確保の状況を含む。) | |

| (3) | 土壌及び地盤の状況(環境基準の確保の状況を含む。) | |

| (4) | 地形及び地質の状況 | |

| (5) | 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 | |

| (6) | 景観及び人と自然との触れ合いの活動の状況 | |

| ロ 社会的状況 | ||

| (1) | 人口及び産業の状況 | |

| (2) | 土地利用の状況 | |

| (3) | 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 | |

| (4) | 交通の状況 | |

| (5) | 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な

施設の配置の状況及び住宅の配置の概況 |

|

| (6) | 下水道の整備の状況 | |

| (7) | 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況 | |

| (8) | その他の事項 | |

(環境事業団主務省令第5条第1項第2号)

生物の多様性分野に関連するものとして、一般的には以下の項目について地域概況調査の結果により整理する。

| [1]自然的状況 | |||

| (ア) | 大気環境・水環境・土壌環境その他の環境 | ||

| ・ | 生態系を把握するための基本的な要素としての大気環境(特に気象等)、水環境及び土壌の概要 | ||

| (イ) | 地形及び地質 | ||

| ・ | 地形及び地質の概要 | ||

| ・ | 重要な地形及び地質の分布等の概要 | ||

| (ウ) | 植物 | ||

| ・ | 植物相及び植生の概要 | ||

| ・ | 重要な種の分布、生育状況、及び重要な群落の分布状況等の概要 | ||

| (エ) | 動物 | ||

| ・ | 動物相の概要 | ||

| ・ | 重要な種の分布、生息状況、及び注目すべき生息地の分布状況等の概要 | ||

| (オ) | 生態系 | ||

| ・ | 全国的な生態系区分における位置づけ及び環境の類型区分 | ||

| ・ | 大気、水環境、土壌の状況、地形・地質、植物、動物の状況等から把握される地域を特徴づける生態系の概要 | ||

| [2]社会的状況 | |

| (ア) | 人口及び産業の状態 |

| (イ) | 土地利用の状況 |

| (ウ) | 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 |

| (エ) | 交通の状況 |

| (オ) | 動植物の保護、その他自然環境の保全を目的として法令等により指定され た地域、その他の対象及び当該対象に係る規制の内容等 |

| (カ) | その他の事項 |

3)環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定

図2-1に示したように事業者が環境影響評価の項目・手法について検討した結果を方法書にとりまとめ、公告・縦覧し、方法書手続で得られた意見を踏まえて、適切な項目・手法を選定する。

(1)地形・地質、植物、動物に関する項目・手法の選定

[1]環境影響評価の項目と対象とすべき要素の選定

(ア)影響要因の抽出

上記1)で把握された事業特性から想定される影響要因について、工事の

実施段階、工事完了後の供用段階の各段階ごとに影響要因の抽出、整理を行

う。

(イ)環境影響評価の対象とすべき要素の検討

(ア)で抽出・整理した影響要因が及ぼす影響の種類と範囲を概略想定し、地

域概況調査の結果から認められた重要な要素(重要な地形・地質、重要な植物種・

群落、重要な動物種、注目すべき生息地)のそれぞれが、事業により影響を受ける

可能性の有無及び重大性を検討する。

(ウ)環境影響評価の項目と対象とすべき要素の選定

上記検討で重要な要素のいずれかに影響が及ぶ可能性が認められた場合には、こ

れらの要素に係わる項目を環境影響評価の項目として選定し、影響が及ぶ可能性の

ある要素を環境影響評価の対象とすべき要素として選定する。

選定した要素について事業との関係や対象とすべき理由を示した上で、地域特性

把握の結果から得られた情報に基づいてその概要を一覧表にとりまとめる。さらに、事業特性把握の結果から抽出した影響要因と選定された対象とすべき要素との関係

を、マトリックス表として整理する。

[2]手法の重点化・簡略化

事業者は、環境影響評価の対象とすべき要素について、地域概況調査の結果、あるいは、事業計画から想定される影響要因、事業者の環境保全に対する取組みの姿勢等について勘案し、手法の重点化や簡略化を検討する。どの程度の重点化(重点的かつ詳細に実施する)、または、どの程度の簡略化(簡略化した手法で効率的に実施する)を適用するかどうかは、各要素について検討し、最も適した調査・予測・評価手法を選択することが必要である。

〔手法の重点化を検討する要素〕

・地域にとって特に重要と判断されたもの

・重大な影響の可能性があると判断されたもの

・事業者が保全上特に重視したもの

など

〔手法の簡略化を検討する要素〕

・影響の程度が極めて小さいもの

・類似の事例により影響の程度が明らかなもの

など

[3]調査・予測・評価手法の選定

スコーピング段階では上記の結果を踏まえ、事業者が適切かつ実施可能と判断した手法を選定する。選定にあたっては、調査・予測・評価に関する計画内容として概ね以下の事項について整理する必要がある。

その際、調査手法、予測手法、評価手法の選定に関する基本的事項及び技術指針の内容に十分留意することが必要である。

(ア)調査手法

・調査対象・調査項目:調査の対象とすべき要素と調査すべき情報の種類

・調査地域・地点:範囲、位置等(図面情報等)

・調査法:調査対象、調査項目、調査地域の特性に応じて選定

・調査期間・時期:期間、時期、回数等(工程表等)

・調査体制

(イ)予測手法

・予測する影響の種類:対象要素に関して予測する影響の種類

・予測地域・地点:範囲、位置(図面情報等)

・予測法:予測する影響の種類に応じて選定

・予測時期:工事中、存在・供用時等影響の発生時期に応じて設定

(ウ)評価手法

・評価及び環境保全措置検討の基本方針

(2)生態系に関する項目・手法の選定

生態系項目については、図2-2に示したように、地形・地質、植物、動物の各項目と同様に、事業による影響要因が及ぼす影響の種類と範囲を概略想定し、地域

概況調査結果をもとに整理した対象地域の環境の類型区分や生態系の概要との関係をみることにより、評価する上で重要な類型区分を検討・選定する。次に対象とする生態系の構造・機能を概略検討し、生態系の構造・機能のどのような側面への影響の評価に重点を置くべきかを検討する。その上で対象地域の生態系への影響を予測評価するためにふさわしい上位性、典型性、特殊性の視点から注目される種・群集(以下、「注目種・群集」という)を抽出する。これらの検討作業の結果を受けて、上記の地形・地質等の項目の場合と同様に、適切な調査・予測・評価手法を選定するというのが概略の流れである。

4)方法書の作成

上記3)の環境影響評価の項目・手法の選定の過程で、事業者が検討した項目・手法の案について意見を聴くために方法書を作成する。

方法書に記載する事項は以下のとおり規定されている。

| 一 | 事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |

| 二 | 対象事業の目的及び内容 |

| 三 | 対象事業が実施されるべき区域(以下「対象事業実施区域」という。)及びその周囲の概況 |

| 四 | 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目) |

(法第5条第1項)

方法書の作成にあたっては、広く一般からの有益な情報の収集を図るために、以下の点に留意して、できる限りわかりやすく記載することが大切である。

(1)事業者の氏名及び住所

【記載上の留意点】

・代表者の氏名・住所のみならず、質問等を受け付ける担当部署の名称、連絡先を明記しておくことが望ましい。特に連絡先には住所、電話番号、ファックス番号、インターネットのメールアドレスやホームページのURL等、できる限り多くの連絡手段が明示されていることが望ましい。

(2)対象事業の目的及び内容

「1)事業特性の把握」の結果から、できる限りわかりやすく具体的に記載す

る。記載事項については、事業種ごとに主務省令に示されているが、一般的には

以下のとおりである。

| [1] | 事業の目的(事業の背景や必要性の記述を含む) |

| [2] | 事業の名称及び種類 |

| [3] | 事業実施区域の位置(図面・空中写真情報として提示、位置・区域が未確定の場合には立地を検討する範囲を示すものとし、関連工事の位置・区域も含 めるものとする。) |

| [4] | 事業の規模 |

| [5] | 事業計画の概要及び諸元(方法書作成段階で提示可能な内容) |

| [6] | 供用時の運用計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容) |

| [7] | 工事実施計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容) |

| [8] | その他 |

【記載上の留意点】

・「対象事業の目的及び内容」の記載にあたっては、次の点にも留意することが望ましい。

(事業計画決定の流れと検討の経緯)

・本来、調査・予測・評価手法の方針検討にあたっては、環境影響評価手続に際して事業者が合意を得ようとしている事業内容の範囲が明確でなければならない。そのため方法書においては、対象事業の計画決定と事業実施に関する全体の流れの中で、環境影響評価手続がどのような段階から始められたのかを明らかにし、その上で環境影響評価手続を通じて事業者が選択可能と判断する事業計画変更等に関する選択肢の幅と、それが規定されるに至った経緯(事業計画決定・立地選定の過程と手続)については、できるだけ正確に住民等に提示することが望ましい。

(環境の保全・創出に向けての方針)

・事業者が環境保全・創出に向けての基本方針や取り組みの姿勢をあらかじめ明確にしておくことは、評価手法選定にあたっての事業者の判断を第三者が理解する上での有効な材料となることから、方法書作成段階でも可能な限り明記しておくことが望ましい。

(3)対象事業が実施されるべき区域及びその周辺の概況

「2)地域特性の把握」において収集・整理した基礎情報に基づき、「地形・地質」「植物」「動物」「生態系」に関する状況と事業地との関係を整理し、分布図や模式図、一覧表等を用いてわかりやすく解説する。

【記載上の留意点】

・情報の整理・解説にあたっては、次項での環境影響評価の対象とすべき要素の選定根拠や影響可能性の判断材料として参照されることを念頭において、第三者の理解が得られるような手順や表現方法を用いて記載する必要がある。

(4)対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

「3)環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定」において事業者 が項目・手法について検討したプロセス及びその結果導かれた項目・手法の案に ついて、図表等を用いてわかりやすく解説する。

【記載上の留意点】

・方法書に示した項目及び調査・予測・評価手法の検討結果が最善かどうかについては、方法書手続を通じて寄せられる意見を参考として判断することとなり、それらの意見を踏まえ必要に応じて項目・手法の見直しを柔軟に行い、対象地域に最もふさわしい適切な項目・手法を選定する必要がある。

・調査・予測・評価は一連の作業フローの中で行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討、事業計画へのフィードバック等が繰り返される。

また調査により新たな要素が発見されることもあることから、随時補足的な調査が必要になったり、調査結果に応じ新たな予測手法の適応を検討する必要性が生じるなど、流動的な側面もある。方法書に示した調査・予測・評価の実施計画を変更した場合には、その内容と変更理由を整理して準備書に記載することが必要となる。

・調査・予測・評価手法には、現時点では開発途上にある技術も多く、それらの環境影響評価への適応技術の確立や選択にあたっての適性の目安等については、今後の研究や実績の積み重ねを必要とする。しかし、環境影響評価の技術手法をより良いものへと向上させるためには、これらの関連分野の研究や技術開発の進展を迅速に取り入れながら、個々の案件ごとに最新の技術の導入を積極的に行い、環境影響評価への適応の実績を積み重ねていくことが期待される。