自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

第5章 今後の検討課題

1 次年度以降の検討課題

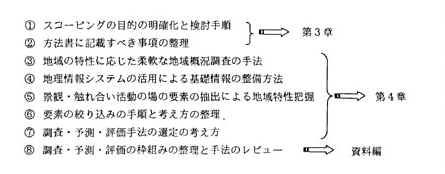

第2章で述べたとおり、今年度の本検討会での議論は環境影響評価法において新たに加わったスコーピングに着目し、その効果的運用を支援するため、以下の重点検討項目について検討を進めてきた。その成果は、概ね本報告書の中の各章においてそれぞれ整理できたものと考えている。

【今年度の重点検討項目】

今年度はあくまでスコーピング段階での検討にとどまっており、その後に続く調査、予測、評価、環境保全措置の検討といった環境影響評価の技術に関する検討は次年度以降に引き続き行うこととしている。したがって、次年度以降は、第2章において整理した環境影響評価の全体フロー(図2-1参照)にしたがって、環境影響評価の各段階で必要となる技術手法について、順次検討していくこととする。また、検討にあたっては今年度当初整理した、「景観」と「触れ合い活動の場」のそれぞれの項目における現状の問題点と課題を念頭において、スコーピング段階の検討では十分に整理できていない以下の課題についても、より具体的方針や技術の提案ができるよう検討を進め、随時公表していきたい。

【次年度以降の検討課題】

[「景観」項目に関する課題]

- [1]景観資源・眺望点の価値の認識に関する事項

-

- 景観に係る価値軸ごとの評価構造の解明(継続検討)

- 評価構造を踏まえた調査手法の整理

- [2]視覚的変化の予測と影響の認識(影響評価)に関する事項

-

- 予測技術の現状レビューと課題の整理(継続検討)

- 環境アセスメントへの導入上の問題点整理

- 利用可能な汎用データ・ソフトに関する情報整理

- 視知覚心理学的手法に関する知見の整理(継続検討)

- [3]適切なデータの整備・解析・表現・蓄積・活用技術に関する事項

-

- 各段階での検討手順と図書作成ポイントの整理(継続検討)

- 地理情報システムの活用による基盤情報の整備手法検討(継続検討)

- [4]環境保全措置の考え方と適用技術に関する事項

[「触れ合い活動の場」項目に関する課題]

- [1]環境影響評価の対象とすべき「触れ合い活動の場」の選定に関する事項

-

- 対象地の選定に関する考え方と手法の検討(継続検討)

- データベースの整備手法の検討(継続検討

- [2]現況の利用及び価値の把握に関する事項

- 「触れ合い活動の場」の現況の把握手法の構築(継続検討)

- [3]事業による「触れ合い活動の場」への影響予測とその判断に関する事項

-

- 既存の手法のレビューと導入可能な手法の検討(継続検討)

- 現況と予測結果の比較、影響の回避・低減の程度の判断に関する検討

- [4]環境保全措置の考え方と適用技術に関する事項

特に、今年度の最終段階で、「景観」「触れ合い活動の場」のそれぞれの項目における調査・予測・評価の枠組みの整理にあたっては、十分な議論を尽くすことができず、詳細検討は次年度以降に持ち越した経緯もある。人間の価値の認識等に係る評価の考え方については、人と自然との触れ合い分野における重要な課題であることから、改めて次年度重点検討項目のひとつに取り上げていきたいと考えている。

また、新たな項目として加わった「触れ合い活動の場」については、現在触れ合い活動が行われている場のみならず、過去において重要な役割を担ってきた場や、将来の活動可能性のある場についてのアセスメントでの捉え方について、今年度の検討会においてもたびたび議論されたが、さらに具体的な調査・予測・評価・環境保全措置の技術を踏まえた検討が必要であると思われる。

本検討会は人と自然との触れ合い分野に関する技術について検討を行う目的から設置されたが、今年度の検討を通じ、スコーピングの手続の運用に関しても繰り返し議論がなされ、スコーピングが効果的に行われるためのあるべき姿について以下のような方向性が示されたので、ここに実現に向けての課題として提起しておく。

環境影響評価手続の柔軟な運用

環境影響評価手続を事業計画の早期段階からスタートさせるということは、計画熟度の低い段階で方法書手続に入るということになり、当然方法書で提示できる事業の内容や決定事項に関して公表できる情報は少なくなる。そのため、影響予測のための調査範囲・対象の絞り込みがしにくく、安全側に対処しようとすればおのずと比較的広い範囲・対象に対して網羅的な調査・予測計画を立案せざるを得ない状況が想定される。しかし、環境影響評価の手続全体を通じて事業者が選択可能と判断する事業計画変更や環境保全措置等に関する選択肢の幅は広く、早い段階から様々な意見を受け入れ、事業計画に反映していくことが可能となる。

これに対し、比較的計画熟度が高まった段階で方法書手続に入れば、影響予測のための調査範囲の絞り込みがしやすく、方法書における項目・手法の重点化・簡略化やより具体的な手法の提示と意見の聴取による効果的な調査・予測・評価手法の選定が可能となり、メリハリの効いたアセスメントの実施可能性が高まる。しかし、方法書段階で熟度の高い計画を提示する必要性から、事業計画決定のための手続を先行させることが想定される。そのために、環境影響評価の手続全体を通じて事業者が選択可能と判断する事業計画変更や環境保全措置等に関する選択肢の幅は狭くなり、事業計画への意見の反映はおのずと限定される。

上記の状況から、「[1]できる限り早い段階からの意見聴取」と「[2]メリハリの効いた適切なアセスメントの実施」という、スコーピングの手続を導入したふたつの目的を事業ごとにどう両立させるかが課題となる。

従来のアセスメントにおいても調査・予測・評価の「項目・手法の設定」と「調査・予測・評価の実施」という行為は、準備書による意見聴取手続までの間に、事業計画の熟度の高まりに応じて段階的に精度を上げながら繰り返し行われることも珍しいことではなく、本来そのような段階的な検討がより望ましいとされてきた。

環境影響評価法においては準備書による意見聴取手続に加えて、その前の段階の項目・手法の選定の過程において第三者の意見聴取という方法書手続を踏まなくてはならないと規定している。法に基づく方法書手続における意見聴取の機会は1回であっても、実質的に意見を聴く機会を1回に限定するものではない。したがって、必要に応じ様々な形態での第三者の関与を得る機会をもつことは可能である。

さらに、対象事業によって事業計画決定の手続は異なるが、何らかの形で地元自治体等の意見聴取の機会は盛り込まれており、近年の動向として事業の計画段階における住民参加の機会の導入も図られつつある。

一方、法では環境影響評価の手続と事業計画決定手続との関係を硬直化させるような規定はほとんど盛り込まれていないことから、環境影響評価と事業計画決定のそれぞれの手続における参加・チェック機能を柔軟に運用し、かつ情報の共有化と相互活用を図ることにより、環境影響評価という手続はより有効なものとなる。

このように、環境影響評価手続を柔軟に運用し、より望ましい事業の検討にあたってのひとつの手段としていくことで、先に掲げたスコーピングのふたつの目的をどちらもより良い形で達成することができるものと考えられる。