自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

2 「人と自然との触れ合いの活動の場」項目に関する技術手法

2-1 地域特性の把握

1)地域概況調査

(1) 考え方

スコーピングの目的とは、できる限り早い段階から第三者である住民等の意見を聴くことにより、事前により適切な調査・予測・評価手法の選定が行われることにある。したがって地域概況調査では、事業予定地及びその周辺地域における環境を「人と自然との豊かな触れ合い」という観点から捉えたときに、その地域的な特徴を踏まえた上で「主要な要素は何か」、「それらの要素が事業地とどのような関係にあるのか」を概略把握し、その根拠となる情報を収集・整理・解析するものである。

地域概況調査において調査対象とすべき範囲、把握すべき要素、調査精度及び調査の着眼点等は、地域の環境特性や事業特性に応じて柔軟に対応することが望ましいが、目安として表4-4に、環境基本計画に示された山地自然地域、里地自然地域、平地自然地域、沿岸海域の各地域類型に応じて把握すべき要素例を示した。

地域概況調査は、原則として、既存資料や地形図・空中写真等の収集・整理、専門家等へのヒアリング、概略踏査等により行う。また、作業の効率化と情報の共有化の必要性から、「人と自然との豊かな触れ合い」に含まれる「景観」と「触れ合い活動の場」とは、共同して調査を実施することが望ましい。

調査結果から、当該地域における「人と自然との豊かな触れ合い」に関する基礎情報を整理し、データベースを作成する。整理された情報に基づき、「触れ合い活動の場」の側面から必要な解析を行った上で、当該地域における主要な「触れ合い活動の場」の分布状況と事業地との関係を把握し、分布図や模式図等にまとめる。

なお、以下に示す表4-4、4-5、4-6については、上述したように「景観」と共同して調査を実施することが望ましいことから、「景観」と同様の表を掲げているが、「人と自然との触れ合いの活動の場」の調査においては、この項目の特性を重視しつつ、必要な情報を収集し、対象となる要素の把握に努めていく必要がある。

表4-4 地域特性に応じた人と自然との触れ合い要素の把握手法(再掲)

| 地域類型 | 着眼点 | 表現精度及び範囲(目安) | 把握すべき要素 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大分類 | 要素例 | ||||||||||||||

| 山地自然地域 | 山地自然地域には原生的自然やすぐれた自然が比較的多く分布しており、その中では非日常的な自然体験型の触れ合いが主体となり、行動の範囲や眺望の広がりなどが比較的大きく、資源規模も大きくなる傾向にある。また、古くからの山岳信仰等の独特の生活文化の存在にも留意が必要である。 | ・1/20万~1/5万

・20~30km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 里地自然地域 | 里地自然地域には自然と人との様々な係わり合いの歴史があり、ふるさとの風景の原型として想起されてきたという特性がある。そのため、その中に存在する資源は二次的自然が多く、展開されている活動には人々にとって懐かしく、親しみや安らぎを与えるものが主体となる。古くから人の手が入った自然であるため、一般的には山地よりも活動範囲や規模は小さくなるものの、多くの要素がモザイク状に集まっているため、地形や景観のきめの細かさに特徴があり、多様な触れ合いの形態を可能とする点に留意が必要である。 | ・1/5万~1/1万

・10~20km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 平地自然地域 | 平地自然地域では高密度な人間活動が行われており、まさに日常生活の中で触れ合うことのできる身近な場所に残された緑地や水辺などの自然が重要な要素となる。そのため資源の規模は一般的に小さくなる傾向にあり、従来の価値観では見落としがちな要素が主体を成す点に留意する必要がある。 | ・1/2.5万~1/数千 ・10km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 沿岸海域 | 沿岸域は海の自然と人との関わりを支える場であり、自然海岸から人工海岸まで、断崖から砂浜まで様々な条件が含まれることから、一概に資源の規模や活動の傾向を特定できない。ただし、水際線への接近性が高いほど、自然性が高いほど、許容し得る活動の幅は広がり、資源規模も大きくなる傾向がある。また、陸域での連続性がなくても、船を移動手段としたつながりや関連性が生じたり、海域を挟んだ対岸に視覚的関連性が生じる可能性もあることに留意が必要である。 | ・1/20万~1/2.5万

後背地が山地・里地・平地のいずれの環境が主体をなしているかによって、それぞれの陸域の範囲を目安として設定するが、海域による連続性を考慮し、広めに設定することが望ましい。 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

注:「表現の精度及び範囲」はあくまで地域の一般的特性から見た地域概況調査に用いる精度及び範囲の目安であり、実際には事業の内容・規模および当該地域の特性に応じてケースバイケースで柔軟に対応する必要がある。また、「範囲」の○km四方とは、面的な開発事業を念頭においた表現であり、線的開発事業では事業区間に対し両側に幅○kmで範囲を設定するのが一般的である。

(2)基礎情報の収集・整理

地域概況調査の手法及び収集すべき情報等は「景観」と概ね同様であるが、現状では「触れ合い活動の場」は、既存資料として把握されている可能性が少ないことから、環境影響評価の項目・手法の選定に必要な情報を収集するためには、ヒアリングや概略踏査を重視する必要がある。

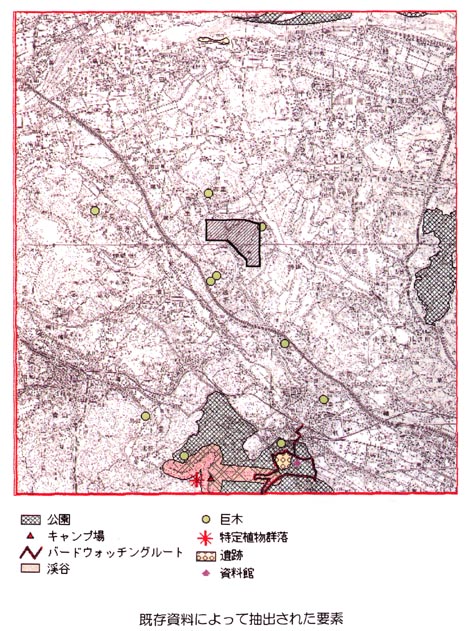

《資料調査》

既存資料は、国、都道府県、市町村等の公的機関が発行・公表しているものを基本として収集するが、市販のものや個人・団体などが発行している資料にも有効なデータがあることから、できる限り幅広くデータを収集するよう努める。地域概況調査段階で一般的に収集可能な資料を参考リストとして表4-5に、「自然との触れ合い分野」に関連する主な法律を表4-6に示した。

近年、各自治体が環境基本計画や環境管理計画等を策定する際に、市民の自然との触れ合い活動の場所や自然の名所、生物の生息地などの基礎的なデータを調査・公表している例が見られるようになってきたが、これらのデータを見落とさぬよう収集するとともに活用することが望ましい。

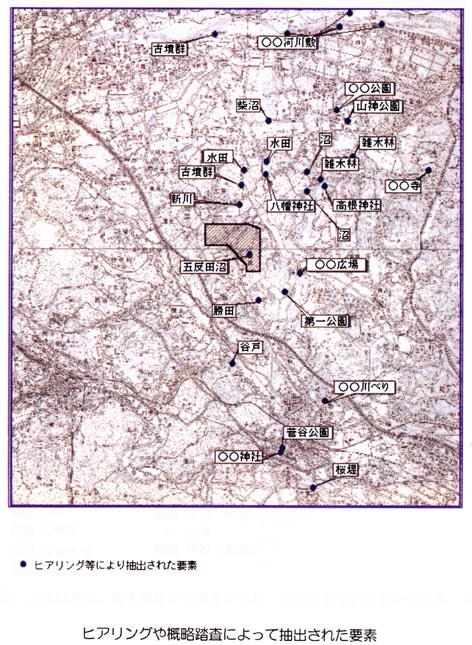

《専門家等へのヒアリング》

専門家等へのヒアリングは、既存資料では把握することの出来ない情報を得るためや、既存資料の所在を確認するためにも必要な調査であり、一般的に利用実態に関する情報の少ない「触れ合い活動の場」においては特に重要な調査である。

ヒアリング対象者としては、近在の大学等の研究者、博物館の学芸員、地方自治体の職員(環境行政担当者、自然保護行政担当者、教育関係者等)、地域の自然愛好家・活動団体・保護団体、観光産業従事者、地元有識者等の中から、適宜協力を得られる範囲内で実施することになるが、スコーピングの目的や手続等について事前に丁寧に説明するなど、できる限り多くの方々の協力が得られるよう、きめ細かな対応が必要である。

《概略踏査》

概略踏査は、資料調査からでは得ることのできない地域環境の質や雰囲気を把握するとともに、資料調査では抽出することのできない要素の発見やヒアリングで得られた情報の確認を目的として行うものである。実際に現地を見て、事前に地域特性を肌で感じ取っておくことは、資料調査結果の整理や解釈、調査計画の立案等にとっても必要である。

踏査の範囲は、地域概況調査の対象地域全域とすることが望ましく、事業地及びその近傍については新たな要素の発見やヒアリング結果の確認を主な目的として徒歩により実施し、その他周辺の地域については車両等によって地域環境を概観する等、範囲によって精度を変えるなど効率的に実施する必要がある。

《調査結果の整理・データベース化》

上記調査結果を整理し、以後の作業の基礎となる情報データベースを整備する。整備にあたっては、地理情報システムを活用するなどして、各種情報がオーバーレイできるようにし、視覚的にもわかりやすい解析の工夫を行うことが望ましい。また、この段階で生物多様性分野等とも連携し、情報の共有化を図ることにより、個別の調査では抽出されなかった要素や事業地との関係性の判断に必要な情報を補完・確認しておく必要がある。このようなクロスチェックを早い段階から行うことにより、個別項目の環境影響評価の対象や手法に大きな漏れや見落としがなくなり、最終的に準備書及び評価書段階での環境影響の総合的な評価につなげることが可能となる。

表4-5 「自然との触れ合い分野」に関連する収集資料参考リスト(再掲)

表4-6 「自然との触れ合い分野」に関連する主な法律(再掲)

| 法律名 | 目的 | 地域指定の種類等 | 指定主体等 | 規制主体等 |

|---|---|---|---|---|

| 自然環境保全法 (昭和47年) |

自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まって、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の国民の文化的な生活の確保に寄与すること。 | 原生自然環境保全地域

自然環境保全地域 都道府県自然環境保全地域 |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

| 自然公園法 (昭和32年) |

すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養、教化に資すること。 | 国立公園

国定公園 都道府県立自然公園 |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事(条例) |

| 温泉法 (昭和23年) |

温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること。 | 温泉の掘削等

国民保養温泉地 |

都道府県知事

環境庁長官 |

都道府県知事

- |

| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成4年) |

野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことができないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること。 | 生息地等保護区 | 環境庁長官 | 環境庁長官

都道府県知事 |

| 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 (大正7年) |

鳥獣保護事業を実施し、及び狩猟を適正化することにより鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除及び危険の予防を図り、もって生活環境の改善及び農林水産業の振興に資すること。 | 鳥獣保護区(国設)

鳥獣保護区(県設) 休猟区 猟区

銃猟禁止区域 銃猟制限区域 |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |

| 都市緑地保全法 (昭和48年) |

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与すること。 | 緑地保全地区 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |

| 首都圏近郊緑地保全法 (昭和41年) |

首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の秩序ある発展に寄与すること。 | 近郊緑地保全区域

→近郊緑地特別保存地区 |

内閣総理大臣

都県知事 |

都県知事

都県知事 |

| 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (昭和42年) |

近郊圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全もしくは開発に資すること。 | 近郊緑地保全区域 →近郊緑地特別保存地区 |

内閣総理大臣

府県知事 |

府県知事

府県知事 |

| 生産緑地法 (昭和49年) |

生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資すること。 | 生産緑地地区 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (昭和37年) |

都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もって都市の健全な環境の維持及び向上に寄与すること。 | 保存樹又は保存樹林 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市公園法 (昭和31年) |

都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資すること。 | (都市計画において各都市公園を指定) | 建設大臣

都道府県知事 市町村長 |

建設大臣

都道府県知事 市町村長 |

| 森林法 (昭和26年) |

森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資すること。 | 地域森林計画対象民有林

保安林 |

都道府県知事

農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |

都道府県知事

農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |

| 農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年) |

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められた地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与すること。 | 農業振興地域

→農用地区域 |

都道府県知事

市町村長 |

都道府県知事

都道府県知事 |

| 文化財保護法 (昭和25年) |

文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること。 | 史跡名勝天然記念物

→特別史跡名勝天然記念物 伝統的建造物群保存地区 →重要伝統的建造物群保存地区 |

文部大臣

文部大臣 市町村長 文部大臣(選定) |

文化庁長官

文化庁長官 市町村長 - |

| 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和41年) |

わが国固有の文化的資産として国民が等しくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資するとともに、広く文化の向上発展に寄与すること。 | 歴史的風土保存区域

→歴史的風土特別保存地区 |

内閣総理大臣

都道府県知事 |

都道府県知事

都道府県知事 |

| 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和55年) |

飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、わが国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であったことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたって良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民のわが国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存すること。 | 第一種歴史的風土保存地区

第二種歴史的風土保存地区 (いずれも古都保存法の歴史的風土特別保存地区に該当) |

奈良県知事

奈良県知事 |

奈良県知事

奈良県知事 |

| 市民農園整備促進法 (平成2年) |

主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための市民農園の整備を適正かつ円滑に推進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資すること。 | 市民農園区域 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市計画法 (昭和43年) |

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること。 | 都市計画区域 (市街化区域、市街化調整区域) 地域地区(風致地区等) |

都道府県知事

|

都道府県知事

|

| 瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和48年) |

瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ること | 自然海浜保全地区 | 府県知事 | 府県知事 |

2)主要な要素の抽出・整理

(1)要素の抽出の視点

事業種ごとに定められた技術指針では、「触れ合い活動の場」については「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」を対象項目とし、その主要な場とは不特定かつ多数の人が利用している場としている。

「人と自然との触れ合いの活動の場」は、[活動]という形での人々の利用と、利用に供する[場](または資源)から構成されていると考えることができる。当該地域における「触れ合い活動の場」の抽出においては、事業地の地域特性を考慮しつつ、「活動」や「場」のタイプ等を切り口に、できるだけ多様な人と自然との触れ合いの活動を念頭に置いた上で行うことが望ましい。

(2) 主要な「触れ合い活動の場」の抽出

すでに利用されていることが明らかな「触れ合い活動の場」は、地域概況調査において、法令等に基づいて指定された地域や、人々の利用を前提に設けられた場所・施設等として既存資料に掲載されていたり、ヒアリング等において把握できる場合が多い。これらの場は、<利用が顕在化している場>として抽出しておく。また利用実態や人々のアセスルート等についても可能な範囲で把握することに努める。

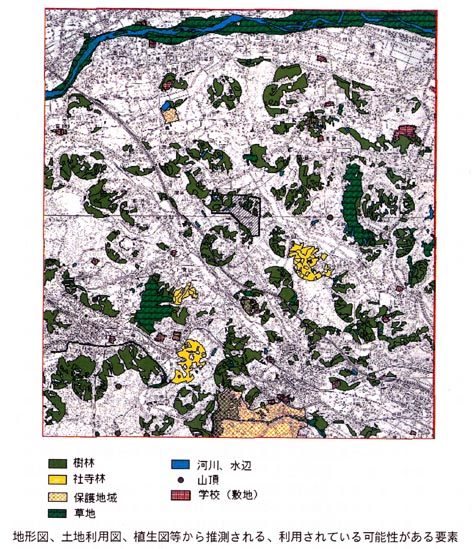

一方、巨木の存在やバードウォッチングの対象種の生息などのように「資源」の存在としてのみ把握されるにとどまり、利用されていることが明かにならなかった場合でも、実際には利用されている可能性がある。これらをアセスメント対象から見落としてしまうことのないように留意する必要がある。これらの場については、<利用可能性がある場>として把握することが必要である。表4-7、表4-8に、里地を対象とした既存知見において整理されている、触れ合い活動の「場」と「活動」の例を挙げたが、これらも参考にしながら、地域の土地利用や地形情報、植生等の資源性を解析し、利用されている可能性を有する場を抽出する作業を行う。たとえば通学路近傍の小河川や雑木林、寺社の境内などは、子供の行動圏に含まれることから利用されている可能性がある。これらの場についても<利用可能性がある場>として補完的に抽出しておく。

以上のように、収集・整理された調査結果をもとに、利用が顕在化している場と、利用可能性がある場とを主要な要素(触れ合い活動の場)として抽出する。

表4-7 自然との触れ合い活動と考えられる活動例

| 活動 | 内容例 |

|---|---|

| 1 観察 | 自然観察、動物観察、野鳥観察、野鳥のバンディング調査、魚の観察、水辺の生き物探し、昆虫観察、森林観察、野草観察、景色と自然を観察する、山の名前を調べる |

| 2 採取-A (生き物・自然) |

貝殻ひろい、石ひろい、魚釣り、ザリガニ釣り、カエル捕り、おたまじゃくし捕り、昆虫採取、ドングリ拾い、植物採取、木・朽木の採取 |

| 3 採取-B (食物・作物) |

山菜採り、栗拾い、たけのこ掘り、芋掘り、イチゴ狩り、野菜の採取、果物狩り |

| 4 クラフト | ストーンペンティング、木でいろんなものを作る、竹トンボをつくる、クラフトを作る、ぶんぶんゴマを作る、リース作り、花輪作り、草笛を作る、葉っぱの水車を作る、笹舟流し、笹アメ作り |

| 5 草花あそび | 葉っぱあそび、花摘みあそび、四つ葉のクローバー集め、色水作り |

| 6 畑仕事 | 農業体験、山林で四季の仕事をする、畑仕事、農作業、花を育てる、庭木の手入れ、桜の苗木の管理 |

| 7 土あそび | 土遊び、どろんこあそび、砂場あしび、砂のトンネルを作る、雪あそび |

| 8 冒険遊び | 木登り、木の枝を拾って振り回す、切り株の跳び箱を飛ぶ、宝さがし、ターザンごっこ、探検ごっこ、秘密基地づくり、家づくり、テントづくり |

| 9 川あそび | 川あそび、川で泳ぐ、浮輪で遊ぶ、川で石を投げる、石を積んで池を作る、小さな小川を作る、船遊び |

| 10 トレッキング・ハイキング | トレッキング、ハイキング |

| 11 森林浴 | 木陰で休む、森林浴 |

| 12 散歩 | 散歩、散策、ウォーキング、歩け運動、運動をしながら田圃を廻る |

| 13 修行 | 修行 |

| 14 登山 | 登山、崖登り、沢登り |

| 15 創作 | 俳句を作る、花を生ける、山の花を切って生ける、河原の草を切って生ける |

| 16 季節を味わう | 季節感を味わう、自然の中で気分を爽快にする、枯れ葉を踏んで音を楽しむ、涼をとる、武蔵野の風情を味わう、季節の移り変わりを観察 |

| 17 観賞 | 花見、新緑の観賞、草花の観賞、ホタル観賞、ヤマツツジ観賞、紅葉を楽しむ |

| 18 眺望 | 景観を楽しむ、双眼鏡で景色を見る、滝をみる、沼を眺める、展望台に登る |

| 19 描く | 絵を描く、スケッチ、風景写真を撮る |

| 20 バーベキュー | バーベキュー、弁当を食べる、焚き火、焼き芋を焼く、生みたての卵を食べる |

| 21 キャンプ・ピクニック | ピクニック、キャンプ、オートキャンプ |

| 22 すべり遊び | ダンボールを使って土手を滑る、芝滑り、草滑り、ソリあそび |

| 23 凧揚げ | 凧揚げ、孫と凧揚げをする |

| 24 アスレチック | アスレチック |

| 25 かくれんぼ、ままごと | かくれんぼ、色おに、高おに、ままごと、料理ごっこ、お店やさんごっこ |

| 26 マウンテンバイク | マウンテンバイク |

| 27 サイクリング | サイクリング |

| 28 スキー・グランドゴルフ | スキー、ボート乗り、グランドゴルフ |

| 29 乗馬(ホーストレキング) | 乗馬 |

| 30 オリエンテーリング | オリエンテーリング |

| 31 参拝 | 参拝 |

| 32 温泉 | 温泉に入る |

| 33 旅行 | 旅行 |

| 34 ドライブ | ドライブ、車に乗って見物する |

| その他 | 道具遊び、ごっこあそび、ランニング、体操、祭りを見に行く、踊る、清掃体験、ボール遊び、ラジコン、ペット遊び、ゲートボール、交流、魚釣りを見る |

表4-8 自然との触れ合いの場のタイプ例

| ふれあいの場のタイプ | 内容例 |

|---|---|

| 1.水辺 | 川の土手、川、河原、池、湖、渓谷、ダム、橋 |

| 2.居住場所と周辺 | 自宅の庭、団地の周り、友達の家の庭 |

| 3.都市公園 | 児童公園、総合公園 |

| 4.神社・寺 | 神社、寺、寺の周辺 |

| 5.自然型公園 | 県立自然公園、動物園 |

| 6.市街地内オープンスペース | 近所の道路、空き地、村の広場、駐車場、サイクリングコース |

| 7.市街地内公共施設 | プール、資料館、公民館、老人ホームの庭 |

| 8.学校 | 校庭、保育園、学校 |

| 9.山 | ○○山 |

| 10.レクリェーション施設 | スキー場、キャンプ場、○○の里、フィールドアスレチック |

| 11.農地 | 田畑、家の裏の畑 |

| 12.自然歩道 | 遊歩道、自然歩道 |

| 13.樹林 | 森、林 |

| 14.草地 | 野原、草原、原っぱ |

| その他 | 工場、店、精米所、ゲートボール場 |

出展:海津ゆりえ・宮川浩・真板昭夫・上杉哲朗(1997)『子供・親子・高齢者の身近な自然との触れ合い活動に関する研究』、ランドスケープ研究、Vol.60、No.5、日本造園学会

(3) 作業の手順と整理の方法

以上のような考え方に基づき、概ね以下に示すような手順に従って基礎情報の解析作業を進め、主要な触れ合い活動の場の抽出と、事業地との関係性を把握する。解析結果から得られた情報は、分布図や模式図等にとりまとめることにより、わかりやすく整理する。

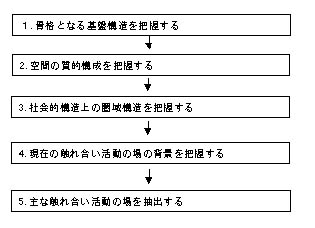

図4-4 「触れ合い活動の場」項目における地域概況調査及び解析作業の手順<

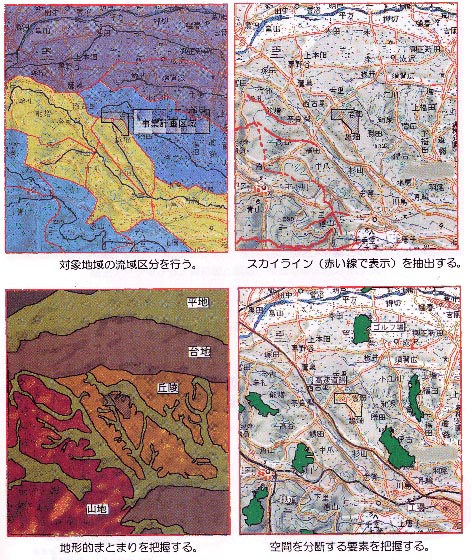

1.骨格となる基盤構造を把握する

- 河川等の水系と地形情報から、対象地域の流域区分を行う。

- 流域界と標高データから、スカイラインを構成する主稜線を抽出する。

- 地形分類もしくは傾斜区分データ等により、地形的まとまりを把握する。

- 主要交通網(高速道路・鉄道等)、面的開発等、空間を分断する要素を把握する。

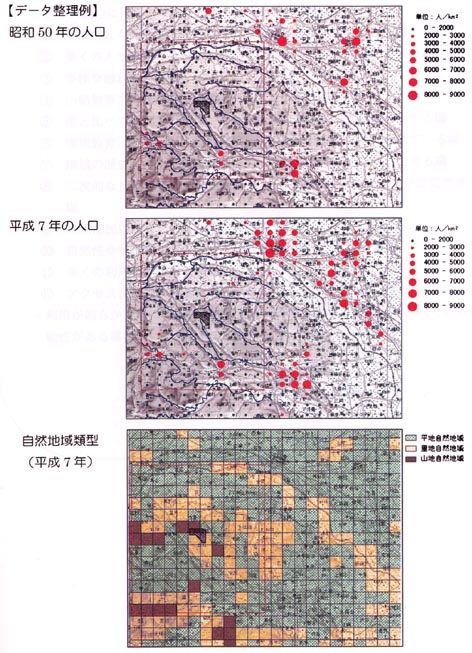

【データ整理例】

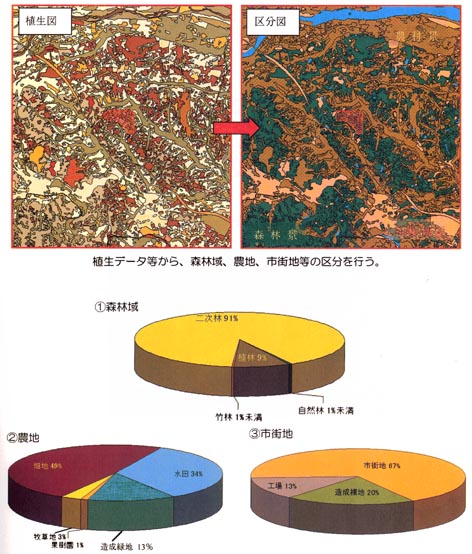

2.空間の質的構成を把握する

- 土地利用現況、植生データ等から、森林域、農地、市街地等の区分を行う。

- 上記区分ごとに、主体を成すものの質や特徴、分布の偏り等を把握する。

| ex)森林: | 植林、二次林、自然林等の構成 |

| 農地: | 水田、畑地、果樹園等の構成 |

【データ整理例】

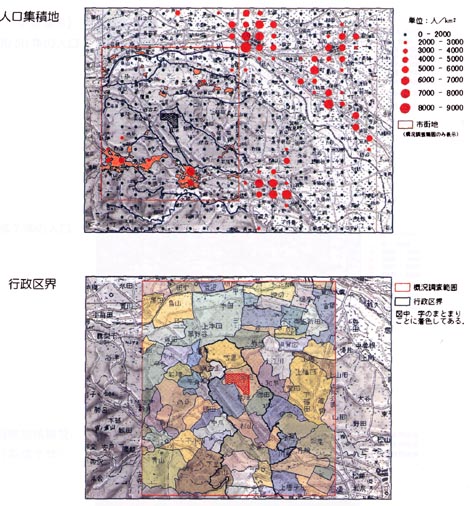

3.社会的構造上の圏域構造を把握する

- 徒歩圏、人口集積地など人間の行動圏域を把握する。

- 行政区界、字界などコミュニティのまとまりを把握する。

【データ整理例】

4.現在の触れ合いの場の背景を把握する

- 地域の歴史的変遷を人口統計や経年変化や過去と現在の空中写真・地形図の比較を行うことにより、市街化や緑地の容量等の観点から把握する。

- 地域の広域的位置づけを、地域概況調査範囲を包含するさらに広域な地域を対象とした地域類型区分を行うこと等により把握する。

【データ整理例】

5.主要な触れ合いの場を抽出する

- 資料調査、専門家等へのヒアリング、概略踏査の結果を踏まえ、以下の観点に照らして当該地域において「触れ合い活動の場」として捉えるべき要素を抽出するとともに、その特性を把握する。

- 要素の抽出にあたっては、環境保全関連の法令等に指定されているもの、既存の公的調査等によって価値判断がなされているもの、統計的データが存在するもの等の中から抽出するだけでなく、先に述べた調査・解析結果から、以下の観点に照らしてできる限り幅広に抽出する。

- 多くの人々が感動・感銘を受け、鑑賞の対象となっている場

- 多くの人々が触れ合い活動の対象としている公共性、利用性の高い場

- 多様な触れ合い活動を可能にしている場

- 小動物等との触れ合い活動の拠点となっている場

- 他と比べて優れている点が認められている傑出した特徴を有する場

- 環境教育、自然観察、自然体験、環境保全活動等に利用されている場

- 地域の歴史・文化を現在及び将来にわたって体験的に継承できる場

- 二次的な自然が占める割合が高く、何らかの人々の関わりが想定できる場

- 地域住民に広く親しまれている要素

- 自然性や多様性などの面ですぐれている場

- 多くの利用者が快適と感じている場

- アクセス、施設の整備などによって利便性が高く、利用性が高い場

- 利用が明らかでなくても、空間の条件等からふれあい活動が行われている可能性がある場についても併せて抽出を行う。

【データ整理例】

【データ整理例】

【データ整理例】

1)影響の種類と影響範囲の想定

地域特性把握によって得られた主要な触れ合い活動の場(=要素)に関するデー タと、事業特性把握によって得られた事業内容や計画地の位置、発生が推定される影響要因に関する情報から、以下のそれぞれの影響の種類ごとに影響範囲を想定する。

(1) 主要な触れ合い活動の場そのものの直接改変の可能性

触れ合い活動の場の直接改変とは、事業により触れ合い活動に利用されている場が全体的にあるいは部分的に失われたり、形状の改変などが行われることを意味する。

事業の実施に伴い直接改変行為が行われる可能性がある範囲の想定は、スコーピング段階では造成計画等が未定の場合も多いことから、概ね事業の計画区域内全域となる。

ただし、事業の種類によっては、例えば工事用道路や原石山、土捨て場といった事業本体の計画区域とは離れた場所で改変行為が発生する場合等もあり、その具体的位置もスコーピング段階では未定の場合が多いことから、計画区域の設定にあたっては、これらの本体事業に付随する改変行為の発生可能性がある区域を含めて、範囲を広めに設定しておく方が望ましい。

これらの直接改変が及ぶ範囲は「直接影響範囲」とみなすことができる。

(2) 主要な触れ合い活動の場の特性変化の可能性

触れ合い活動の場に対する特性変化とは、事業による大気汚染、水質汚濁、光害、騒音、振動などの二次的影響により、場の雰囲気や利用の快適性、利用形態、活動の多様度、利用頻度など利用面の特性が変化することと、「触れ合い活動の場」を生息地とする生物の生息状況が変化するなど資源の特性が変化することの双方を意味する。

例えば、供用開始後の夜間照明が距離に応じてどの程度の光度をもたらすかを予備的なシミュレーション等によって想定することにより、光害の影響を受ける可能性のある天体観測やホタル鑑賞の場が把握される。また、著しい騒音が発生する可能性がある事業においては、騒音の程度と範囲を想定することにより、騒音の影響を受ける可能性がある野鳥観察の場等が把握される。また河川の流量や水質等の水環境の変化によって、観察対象とされている魚類や水生昆虫などの資源が影響を受ける可能性がある場合は、河川への影響の程度と範囲を想定することが必要になる。

特性変化の可能性がある場については、影響要因の種類に応じて、既存知見などを用いて要因ごとに影響の程度と影響範囲を想定したうえで、地域概況調査で把握した主要な触れ合い活動の場との重ね合わせを行うことによって抽出することが必要である。

(3) 主要な触れ合い活動の場のアクセシビリティー変化の可能性

「触れ合い活動の場」の周辺に事業が周辺に立地したり、工事中の工事車両の通過が行われたりすることによって、触れ合い活動の場の利用者がアクセス上の阻害や不便さを被ることは、場の利用性に著しい影響を与えることから、この点にも留意して環境影響評価を行う必要がある。

事業地周辺の触れ合い活動の場を広めに抽出し、それらの場の利用者のアクセスルートを概略把握しておくことにより、アクセシビリティー変化の影響範囲が想定される。上記(2)及び(3)は、(1)に述べた場への直接影響に対して「間接影響」とみなされる。

2)環境影響評価の対象とすべき要素の選定と重点化・簡略化の整理

(1)環境影響評価の対象とすべき要素の選定

地域特性把握の結果得られた主要な要素の分布状況と、想定される直接影響及び間接影響の範囲とから、影響を受ける可能性がある要素を、「環境影響評価の対象とすべき要素」として抽出する。

これらの要素については、概要表にとりまとめて示すのが望ましい。概要表には触れ合い活動の場としての特性や、事業地との関係性を示すことによって整理する。

【環境影響評価の対象とすべき人と自然との触れ合いの活動の場の概要表例】

| 分類 | 名称 | 対象とすべき理由 | 概要 | 法令指定状況等 | 情報源 | 範囲 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 利用が顕在化している場 | ○○遊歩道 | 県立○○公園の利用計画上の歩道として位置づけられている。 | 以前の××往還に利用されていた古道を復活させた道。クヌギ・コナラ林の中を抜ける道で道の両側の空間はネイチャー・ゲームなどに利用されている。 | 県立○○自然公園の利用計画上の歩道 | ○○公園計画図 | 間接影響範囲 |

| ○○小学校裏の小川 | A小学校の理科実習や環境学習において日常的に利用されている。 | ××川の支流で幅は約5m、流れが緩く夏は子供が水遊びに来ることも可能である。川に降りる場所が数カ所整備されている。 | A小学校ヒアリングによる | 間接影響範囲 | ||

| ○○公園 | 住宅地から近く、池や樹林地など多様な空間が整備され、年齢を問わず利用が多い。 | かつての農業試験場を公園化した施設。多様な利用に対応するように整備され、身近な自然との触れ合いの場の拠点である。 | ○○市観光マップ、市勢要覧 | 直接影響範囲 | ||

| ○○神社の森 | 大面積ではないが、周囲の喧噪の中でひっそりとした静けさを保ち、森の中の散策もできる。 | 通学や買い物途中に立ち寄る場所として、住民に親しまれている。 | ○○市指定文化財 | ○○市ヒアリングによる | 直接影響範囲 | |

| 利用可能性がある場 | ○○水田近くの原っぱ | 草地の近傍を農地の用水路が流れている。周辺住民や団体に利用されている可能性がある。 | 農地(水田)、水路、草地がセットである。道幅の広い道路もなく、安全性も確保しやすいと考えられる。通学路が事業地近傍を通る。 | 植生図、地形図 | 間接影響範囲 | |

| ○○住宅地近傍の二次林 | 二次林、水辺がセットであり、近隣に住宅地が存在する。住民に利用されている可能性がある。 | 住宅地近傍の雑木林であり、林縁を小川が流れている。 | 植生図、地形図 | 直接影響範囲 |

(2)重点化・簡略化の整理

「触れ合い活動の場」に関するアセスメントは、先に述べたように人間を対象とした社会学的・心理学的手法の導入が必要となり、調査・予測・評価の作業はきわめて多岐にわたり、幅広い。そのため、多くの対象を網羅的に同精度で実施することは困難となることから、手法の重点化・簡略化の整理が重要となる。

抽出された「環境影響評価の対象とすべき要素」に対して、地域概況調査結果、事業計画から予測される影響要因、事業者の環境保全に対する取り組みの姿勢等から、事業者として以下のような判断が出来る場合には、重点的かつ詳細に実施するものと、簡略化した手法で効率的に実施するものとに分け、最も適した調査・予測・評価手法を選定することが効果的である。

なお、地域概況調査の段階では利用されている可能性がある場として抽出された要素については、想定される影響の範囲との関係から重点化・簡略化の区分をしておく。環境影響評価段階の調査において利用実態を調べ、利用状況や地域住民の意識などに応じて予測評価の対象とするかどうかを検討する。

[1]手法の重点化を検討する要素

- 地域にとって特に重要と判断されたもの

地域特性把握における主要な触れ合い活動の場の抽出作業を通じ、とくに誘致圏が広い、知名度が高い、利用者が多い、代替性がない、地域の象徴となっている、地域を特徴づける、地域住民に特に親しまれている等、価値の認識において特に重要であると判断される要素が環境影響評価の対象とすべき要素の中に存在する場合は、その判断根拠を示した上で、手法の重点化を検討する。 - 重大な影響の可能性があると判断されたもの

原則として、直接改変の可能性がある場合は重大な影響の可能性があると判断する。また特性変化やアクセシビリティー変化の可能性がある場であって、その影響が著しく大きいと想定される場合は、その根拠を示した上で手法の重点化を検討する。特定の影響要因による影響が甚大であると判断される場合は、その影響項目に関する調査・予測・評価を重視する。 - 事業者が保全上特に重視したもの

事業特性把握を通して整理された事業者の環境保全・創出に向けての方針に照らして、環境影響評価の対象とすべき要素の中に、特に保全上重視すべき要素が含まれていた場合には、事業者はその判断根拠を示した上で手法の重点化を検討する。

[2]手法の簡略化を検討する要素

- 影響の程度が極めて小さいもの

影響の程度が小さいことに対する判断は、特性変化の可能性があってもその影響がきわめて小さいことが明らかである場合等が該当する。環境影響評価の対象とすべき要素であっても、地域概況調査や事業特性の把握等を踏まえて、このような判断がなされた場合は、判断根拠を示した上で手法の簡略化を検討する。

- 類似の事例により影響の程度が明らかなもの

場への影響の程度に対し、類似の事例が存在し、それらの調査結果が適用できるため、改めて詳細な調査・予測を行わなくても適切な措置の検討が可能であると判断される場合は、その判断根拠を示した上で手法の簡略化を検討する。ただし触れ合い活動の場については、既存知見も少ないことから類似事例が適用しうる場合は数少ない。

以上に示した、地域概況調査を経て環境影響評価の対象とすべき要素の選定及び、手法の重点化・簡略化の検討に至るまでのプロセスをまとめると、以下のフローチャート(図4-5)のような流れとなる。

図4-5 「触れ合い活動の場」項目における対象要素の絞り込みの流れ

3)調査・予測・評価手法の選定

「触れ合い活動の場」とは、先にも述べたように<場>及び資源と、場における人々の<活動>とが構成する人間主体の場である。これに対する環境影響評価では、場の空間特性や資源性といった「場」そのものに対する影響評価と、人々の触れ合い活動という利用に対する影響評価のふたつの側面があり、さらには「景観」同様、人々が享受しているものの価値や認識に対する影響の評価という側面がある。つまり、調査によって把握すべき対象、予測により推定すべき変化、そして評価により判断すべき影響にも、この三つの側面が存在する。

「第一の側面」:触れ合い活動が行われる場(空間)の状態

「第二の側面」:触れ合い活動(利用)の状態

「第三の側面」:人々が享受しているものの価値や認識の状態

「人と自然との豊かな触れ合い」とは、自然環境の恵沢を人間が享受することに他ならず、これを環境影響評価項目として追加したことは、とりもなおさず人々の活動や認識を影響予測の対象に組み込んだことを意味しており、第二、第三の側面からの検討が必要であることは明らかである。また、環境影響評価が事業者と環境保全に対して意見を有する者との合意形成の手段であるとの前提に立てば、この側面からの調査・予測・評価結果が判断根拠として示された方が、合意形成がより図りやすくなるものと思われる。

したがって、環境影響評価においては、第一の側面である場に加えて、第二の側面である利用に関して、つまり人々の触れ合い活動の実態(利用者属性、利用実態、利用特性)について十分に調査し、それへの影響を予測・評価する。さらには、第三の側面である、人々が享受しているものに対して有している価値についても、人々がいかに認識しているか、またそれへの影響にまで踏み込んで調査・予測・評価が実施されることが必要である。そのためには、調査・予測・評価の作業に十分な時間を必要とするとともに、手法の選択においても、社会学的手法や心理学的手法などを含め幅広く検討する必要がある。以上の手法の選定に関する考え方を図4-6にまとめた。

上記のような考え方を踏まえた、「触れ合い活動の場」項目における調査・予測・評価の枠組みと適用可能な手法については、次年度以降改めて検討し、随時公表していく予定である。過去の知見が少ない分野であるため、新たなデータの収集と蓄積方法の検討が重要となるであろう。今年度は既存の文献等から、「触れ合い活動の場」の調査・予測・評価に適用可能と思われる手法のレビュー作業を一部先行的に実施した。参考として、資料編にその概要を整理した。

図4-6 「触れ合い活動の場」項目における調査・予測・評価の枠組み