自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

第4章 自然との触れ合い分野のスコーピング段階での技術手法の解説

1 「景観」項目に関する技術手法

1-1 地域特性の把握

1)地域概況調査

(1)考え方

スコーピングの目的とは、できる限り早い段階から第三者である住民等の意見を聴くことによって、事前により適切な調査・予測・評価手法の選定が行われることにある。したがって、地域概況調査では事業地及びその周辺の地域における環境を、「人と自然との豊かな触れ合い」という観点から捉えたときに、「主要な要素は何か」、「それらの要素が事業地とどのような関係にあるのか」を概略把握し、その根拠となる情報を収集・整理・解析するものであり、以下の手順に従って実施する。

地域概況調査において把握すべき要素、調査対象とすべき範囲、調査精度及び調査の着眼点等は、地域環境特性、事業特性等に応じて柔軟に対応することが望ましいが、参考として表4-1に地域類型ごとの標準的な考え方を示した。

- 調査は原則として、既存資料や地形図・空中写真の収集・整理、専門家等へのヒアリング及び概略踏査等により行う。また、作業の効率化と情報の共有化の必要性から、「人と自然との豊かな触れ合い」に含まれる[景観]と「触れ合い活動の場」については、共同して調査を実施することが望ましい。

調査結果から、当該地域における「人と自然との豊かな触れ合い」に関する基礎情報を整理し、データベースを作成する。 - 整理された情報に基づき、「景観」の側面から必要な解析を行った上で、当該地域における主要な「景観資源」「眺望点」「眺望景観」の分布状況と事業地との関係を把握し、分布図や模式図等にまとめるとともに、概要を記した一覧表を作成する。

表4-1 地域特性に応じた人と自然との触れ合い要素の把握手法

| 地域類型 | 着眼点 | 表現精度及び範囲(目安) | 把握すべき要素 | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 大分類 | 要素例 | ||||||||||||||

| 山地自然地域 | 山地自然地域には原生的自然やすぐれた自然が比較的多く分布しており、その中では非日常的な自然体験型の触れ合いが主体となり、行動の範囲や眺望の広がりなどが比較的大きく、資源規模も大きくなる傾向にある。また、古くからの山岳信仰等の独特の生活文化の存在にも留意が必要である。 | ・1/20万~1/5万

・20~30km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 里地自然地域 | 里地自然地域には自然と人との様々な係わり合いの歴史があり、ふるさとの風景の原型として想起されてきたという特性がある。そのため、その中に存在する資源は二次的自然が多く、展開されている活動には人々にとって懐かしく、親しみや安らぎを与えるものが主体となる。古くから人の手が入った自然であるため、一般的には山地よりも活動範囲や規模は小さくなるものの、多くの要素がモザイク状に集まっているため、地形や景観のきめの細かさに特徴があり、多様な触れ合いの形態を可能とする点に留意が必要である。 | ・1/5万~1/1万

・10~20km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 平地自然地域 | 平地自然地域では高密度な人間活動が行われており、まさに日常生活の中で触れ合うことのできる身近な場所に残された緑地や水辺などの自然が重要な要素となる。そのため資源の規模は一般的に小さくなる傾向にあり、従来の価値観では見落としがちな要素が主体を成す点に留意する必要がある。 | ・1/2.5万~1/数千 ・10km四方 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

| 沿岸海域 | 沿岸域は海の自然と人との関わりを支える場であり、自然海岸から人工海岸まで、断崖から砂浜まで様々な条件が含まれることから、一概に資源の規模や活動の傾向を特定できない。ただし、水際線への接近性が高いほど、自然性が高いほど、許容し得る活動の幅は広がり、資源規模も大きくなる傾向がある。また、陸域での連続性がなくても、船を移動手段としたつながりや関連性が生じたり、海域を挟んだ対岸に視覚的関連性が生じる可能性もあることに留意が必要である。 | ・1/20万~1/2.5万

後背地が山地・里地・平地のいずれの環境が主体をなしているかによって、それぞれの陸域の範囲を目安として設定するが、海域による連続性を考慮し、広めに設定することが望ましい。 |

基盤的要素 |

|

|||||||||||

| 生物的要素 |

|

||||||||||||||

| 人文的要素 |

|

||||||||||||||

注:「表現の精度及び範囲」はあくまで地域の一般的特性から見た地域概況調査に用いる精度及び範囲の目安であり、実際には事業の内容・規模および当該地域の特性に応じてケースバイケースで柔軟に対応する必要がある。また、「範囲」の○km四方とは、面的な開発事業を念頭においた表現であり、線的開発事業では事業区間に対し両側に幅○kmで範囲を設定するのが一般的である。

(2) 基礎情報の収集・整理

《資料調査》

既存資料は、国、都道府県、市町村等の公的機関が発行・公表しているものを 基本として収集するが、市販のものや個人・団体等が発行している資料にも有効 なデータがあることから、できる限り広くデータを収集するよう努める必要がある。また、概況調査段階で一般的に収集可能な資料を参考リストとして表4-2に、「自然との触れ合い分野」に関連する主な法律を表4-3に示した。

《専門家等へのヒアリング》

専門家等へのヒアリングは既存資料では把握することのできない情報を得るた めや、既存資料の所在を確認するためにも必要な調査である。ヒアリング対象者 としては、近在の大学等の研究者、博物館の学芸員、地方自治体の職員(環境行 政担当者、自然保護行政担当者、教育関係者等)、地域の自然愛好家・活動団体・保護団体、観光産業従事者、地元有識者等の中から、適宜協力を得られる範囲 内で実施することとなるが、スコーピングの目的や手続等について事前に丁寧に説明しておくなど、できる限り多くの方々の協力が得られるよう、きめ細かな対応が必要である。

《概略踏査》

概略踏査は、資料調査からでは得ることのできない地域環境の質や雰囲気を把握するとともに、資料調査では把握することのできない要素の発見やヒアリングで得られた情報の確認を目的として行うものである。実際に現地を見て、事前に 地域特性を肌で感じ取っておくことは、資料調査結果の整理や解釈、調査計画の立案等にとっても必要であり、特に視覚的情報が中心となる「景観」においてはとりわけ重要な調査である。

踏査の範囲は、地域概況調査の対象地域全域とすることが望ましく、事業地及びその近傍については新たな要素の発見やヒアリング結果の確認を主な目的として徒歩により実施し、その他周辺の地域については車両等によって地域環境を概観する等、範囲によって精度を変えるなど効率的に実施する必要がある。

《調査結果の整理・データベース化》

上記調査結果を整理し、以後の作業の基礎となる情報データベースを整備する。整備にあたっては、地理情報システムを活用するなどして、各種情報のオーバーレイや簡易な地形モデルを用いた視覚的解析等にも対応できるようにしておくことが望ましい。また、この段階で生物多様性分野等とも連携し、情報の共有化を図ることにより、個別の調査では把握することのできなかった要素や事業地との関係性の判断に必要な情報を補完・確認しておく必要がある。このようなクロスチェックを早い段階から行うことにより、個別項目の調査・予測・評価の項目や手法に大きな洩れや見落としがなくなり、最終的に準備書及び評価書段階での環境影響の総合的な評価につなげていくことが可能となる。

表4-2 「自然との触れ合い分野」に関連する収集資料参考リスト」

表4-3「自然との触れ合い分野」に関連する主な法律

| 法律名 | 目的 | 地域指定の種類等 | 指定主体等 | 規制主体等 |

|---|---|---|---|---|

| 自然環境保全法 (昭和47年) |

自然公園法その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まって、自然環境を保全することが特に必要な区域等の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もって現在及び将来の国民の文化的な生活の確保に寄与すること。 | 原生自然環境保全地域

自然環境保全地域 都道府県自然環境保全地域 |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

| 自然公園法 (昭和32年) |

すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、もって国民の保健、休養、教化に資すること。 | 国立公園

国定公園 都道府県立自然公園 |

環境庁長官

環境庁長官 都道府県知事(条例) |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事(条例) |

| 温泉法 (昭和23年) |

温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること。 | 温泉の掘削等

国民保養温泉地 |

都道府県知事

環境庁長官 |

都道府県知事

- |

| 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成4年) |

野生動植物が、生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として人類の豊かな生活に欠かすことができないものであることにかんがみ、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境を保全し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与すること。 | 生息地等保護区 | 環境庁長官 | 環境庁長官

都道府県知事 |

| 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律 (大正7年) |

鳥獣保護事業を実施し、及び狩猟を適正化することにより鳥獣の保護繁殖、有害鳥獣の駆除及び危険の予防を図り、もって生活環境の改善及び農林水産業の振興に資すること。 | 鳥獣保護区(国設)

鳥獣保護区(県設) 休猟区 猟区

銃猟禁止区域 銃猟制限区域 |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |

環境庁長官

都道府県知事 都道府県知事 都道府県知事 市町村長等 都道府県知事 都道府県知事 |

| 都市緑地保全法 (昭和48年) |

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し、必要な事項を定めることにより、良好な都市環境の形成を図り、もって健康で文化的な都市生活の確保に寄与すること。 | 緑地保全地区 | 都道府県知事 | 都道府県知事 |

| 首都圏近郊緑地保全法 (昭和41年) |

首都圏の近郊整備地帯において良好な自然の環境を有する緑地を保全することが、首都及びその周辺の地域における現在及び将来の住民の健全な生活環境を確保するため、ひいては首都圏の秩序ある発展を図るために欠くことのできない条件であることにかんがみ、その保全に関し必要な事項を定めることにより、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏の秩序ある発展に寄与すること。 | 近郊緑地保全区域

→近郊緑地特別保存地区 |

内閣総理大臣

都県知事 |

都県知事

都県知事 |

| 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 (昭和42年) |

近郊圏の建設とその秩序ある発展に寄与するため、近郊緑地の保全その他保全区域の整備に関し特別の措置を定め、保全区域内における文化財の保存、緑地の保全又は観光資源の保全もしくは開発に資すること。 | 近郊緑地保全区域 →近郊緑地特別保存地区 |

内閣総理大臣

府県知事 |

府県知事

府県知事 |

| 生産緑地法 (昭和49年) |

生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資すること。 | 生産緑地地区 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 (昭和37年) |

都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定め、もって都市の健全な環境の維持及び向上に寄与すること。 | 保存樹又は保存樹林 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市公園法 (昭和31年) |

都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資すること。 | (都市計画において各都市公園を指定) | 建設大臣

都道府県知事 市町村長 |

建設大臣

都道府県知事 市町村長 |

| 森林法 (昭和26年) |

森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もって国土の保全と国民経済の発展とに資すること。 | 地域森林計画対象民有林

保安林 |

都道府県知事

農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |

都道府県知事

農林水産大臣または都道府県知事(民有林を保安林指定する際一部を除き都道府県知事) |

| 農業振興地域の整備に関する法律 (昭和44年) |

自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められた地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与すること。 | 農業振興地域

→農用地区域 |

都道府県知事

市町村長 |

都道府県知事

都道府県知事 |

| 文化財保護法 (昭和25年) |

文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献すること。 | 史跡名勝天然記念物

→特別史跡名勝天然記念物 伝統的建造物群保存地区 →重要伝統的建造物群保存地区 |

文部大臣

文部大臣 市町村長 文部大臣(選定) |

文化庁長官

文化庁長官 市町村長 - |

| 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 (昭和41年) |

わが国固有の文化的資産として国民が等しくその恵沢を享受し、後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存するために国等において講ずべき特別の措置を定め、もって国土愛の高揚に資するとともに、広く文化の向上発展に寄与すること。 | 歴史的風土保存区域

→歴史的風土特別保存地区 |

内閣総理大臣

都道府県知事 |

都道府県知事

都道府県知事 |

| 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法 (昭和55年) |

飛鳥地方の遺跡等の歴史的文化的遺産がその周囲の環境と一体をなして、わが国の律令国家体制が初めて形成された時代における政治及び文化の中心的な地域であったことをしのばせる歴史的風土が、明日香村の全域にわたって良好に維持されていることにかんがみ、かつ、その歴史的風土の保存が国民のわが国の歴史に対する認識を深めることに配意し、住民の理解と協力の下にこれを保存すること。 | 第一種歴史的風土保存地区

第二種歴史的風土保存地区 (いずれも古都保存法の歴史的風土特別保存地区に該当) |

奈良県知事

奈良県知事 |

奈良県知事

奈良県知事 |

| 市民農園整備促進法 (平成2年) |

主として都市の住民のレクリエーション等の用に供するための市民農園の整備を適正かつ円滑に推進するための措置を講ずることにより、健康的でゆとりのある国民生活の確保を図るとともに、良好な都市環境の形成と農村地域の振興に資すること。 | 市民農園区域 | 市町村長 | 市町村長 |

| 都市計画法 (昭和43年) |

都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備をはかり、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること。 | 都市計画区域 (市街化区域、市街化調整区域) 地域地区(風致地区等) |

都道府県知事

|

都道府県知事

|

| 瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和48年) |

瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ること | 自然海浜保全地区 | 府県知事 | 府県知事 |

2)主要な要素の抽出・整理

(1) 景観項目における要素の捉え方

各省の主務省令(技術指針)では、景観を構成する要素を「景観資源」と「眺望点」とに分け、さらに両者の間に形成される「眺望景観」を加え、これら3つを景観項目における環境要素としている。

したがって、その場のいわゆる囲繞景観については「景観資源」及び「眺望点」の中にそれぞれ含まれるものと解釈し、「景観資源」及び「眺望点」を一定の範囲を有する空間領域として捉える必要がある。ただし、地域概況調査では、それらの領域がどこまでかを正確に捉える必要はなく、主要な要素の規模と位置関係が概略把握できればよい。

また、本来眺められる対象である[景観資源]と眺める場所である「眺望点」及びそれらが人間の視覚を通じて認知される「眺望景観」は無数に存在するものであることから、実際に詳細な現地調査を実施すれば、新たな要素の存在が確認される可能性は高い。

しかし、方法書手続を経て得られた多くの意見を踏まえ、最終的に適切な環境影響評価の対象と手法が選定されることから、この段階では地域概況調査で得られた情報に基づき、事業者としてできる限り前向きに安全側に立った判断が示されることがより重要である。したがって、地域概況調査では個別具体的な要素として「景観資源」や「眺望点」を十分に抽出することができないような場合には、景観項目に独特な地域特性把握のアプローチとして、事業地を中心とした「眺望景観」の階層構造を把握することにより、事業地と景観的に関わりの深い領域を特定し、主要な「眺望景観」として捉えることも可能である。

(2)主要な「景観資源」「眺望点」「眺望景観」の抽出

眺められる対象である[景観資源]と眺める場所である「眺望点」の中から、主要な要素を抽出する際の厳密な基準はない。しかし、地域の特性を考慮してできる限り多様な観点から幅広く抽出することが望ましく、先に収集・整理した情報の中から、環境保全関連の法令等に指定されているもの、既存の公的調査等によって価値判断がなされているもの、統計的データが存在するもの等を抽出するだけでなく、ヒアリング調査、現地の概略踏査等の結果を踏まえ、その場の有するポテンシャルを見落とさないように留意する必要がある。

「景観資源」については、基礎情報のうち主に基盤的要素(特徴的地形・水辺等)及び生物的要素(みどり・生き物等)から、審美性、固有性、親近性、歴史・文化性、視認性等の観点に照らして抽出される。

また、「眺望点」については、基礎情報のうち主に人文的要素(歩道、人口密集地、展望地点等)から、利用性、眺望性、歴史・文化性等の観点に照らして抽出される。

なお、景観資源、眺望点の抽出の参考となる既存資料の一例として「全国観光情報ファイル、(社)日本観光協会」での掲載基準を次ページに示したが、近年では、各地方自治体が策定している環境基本計画や景観形成計画といった行政計画の一環として、「市民に親しまれている景観」等に関するアンケート調査結果から、地域にとって重要な景観資源や眺望点が選定され、公表されている場合も多い。このため、地元自治体への資料収集の際には十分留意し、これらのデータを積極的に活用することが望ましい。

さらに、抽出された景観資源と眺望点が眺められる対象と眺める場所として特定の関係にある場合については、その眺望点から眺めた景観資源の眺望を、主要な「眺望景観」として捉え、その関係を明らかにしておく必要がある。

参考資料: 全国観光情報ファイル 掲載基準

掲載基準

本書に掲載した観光資源、観光施設、観光交通機関、宿泊施設の掲載基準は下記の通り。

観光資源

| (1)山岳: | 登る山または見る山として観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (2)高原: | 湿原、高原等を含み、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (3)湖沼: | 湖や沼などで観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (4)河川景観: | 峡谷、滝など観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (5)海岸景観: | 海岸部においてとくに景観的に魅力ある地形・地域などで、海岸、島峡、砂丘、砂州、岬などをいう。 |

| (6)海中公園: | 自然公園法で海中公園に指定されている地区及び海中景観の優れている地区でグラスボート、海中展望塔などがあるものをいう。 |

| (7)その他特殊地形: | 熔岸流、鍾乳洞、賽の河原などで、観光的に魅力のある各種特殊地形をいう。 |

| (8)自然現象: | 間欠泉、渦流、樹氷、蜃気楼などで、観光的に魅力のある自然現象をいう。 |

| (9)動物: | 観光的に魅力のある動物をいう。 |

| (10)植物: | 自然植生、単複を問わず、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (11)温泉: | 一般に温泉といわれているもの。但し、本義には温泉の地、一部鉱泉も含まれている。 |

| (12)城郭: | 歴史上有名で、観光的に魅力のあるものをいう。(城跡は史跡で扱い、ここには含めない。) |

| (13)神社・仏閣: | 建築構造の特殊性、所蔵品、宗派にとっての重要性、開塞者の知名度、庭園の魅力度からみて、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (14)庭園: | 観光的に魅力のある庭園。(一般に入場が許されているもの。) |

| (15)町並み: | 歴史的に魅力のある古い町並みをいう。 |

| (16)旧街道: | 歴史的に魅力があり、位置が明確で、観光利用の対象となる旧街道をいう。 |

| (17)史跡: | 古墳、貝塚、城跡、古戦場等、歴史上有名で観光的魅力のあるものをいう。 |

| (18)歴史的建造物: | 駅、洋館などの歴史的建造物のうち、歴史上、建築学上価値のあるもので、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (19)近代的構造物: | ダム、塔、橋、公会堂などの構造物で、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (20)その他名所: | 文学碑、銅像、仏像、墓、生家、坂などで観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (21)行・祭事: | 観光的魅力のある各地の行・祭事をいう。 |

| (22)郷土芸能: | 一般に公開しているもので、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (23)伝統工芸技術: | 古くから継承されてきた手工業技術で、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (24)地域風俗: | 地域の慣習、生活様式などで、観光的に魅力のあるものをいう。 |

| (25)郷土景観: | 集落景観および都市景観などによって、地域特有の景観を構成しているものをいう。 |

| (26)郷土料理: | 観光的に魅力のある料理をいう。 |

| (27)特産物(味覚): | 観光的に魅力のある特産物(味覚)をいう。 |

観光施設

| (28)公的観光レクリエーション地域: | 国または都道府県などが主体となり、総合的な観光レクリエーション施設を整備した地域をいう。 | |

| (29)博物館: | 観光的に魅力のあるものをいう。郷土資料館などを含み、登録されていないものも一部ある。 | |

| (30)美術館: | 観光的に魅力のある美術館をいう。 | |

| (31)動・植物園 | 観光的に魅力のある動・植物園をいう。 | |

| (32)水族館: | 観光的に魅力のある水族館をいう。 | |

| (33)公園: | 地域住宅が日常的に利用している公園の中で特に観光的に魅力のあるものをいう。 | |

| (34)産業観光施設: | 産業観光とは、工場などのような産業施設を一般に公開しているものをいう。ここでは特に企業を対象としたものをいう。 | |

| (35)展望施設: | 風景をながめるための施設で、観光的に魅力のあるものをいう。単純なものも他施設との併設のものもある。 | |

| (36)センター施設: | 学校、会社等の研修利用のために設けられた施設、及びスポーツを主とした研修利用のための施設やクアハウス等一般の利用に供されているものをいう。利用に当たって一定の条件が必要なものもある。 | |

| (37)スポーツリゾート: | 地域として画的な広がりをもったスポーツ施設等が集合していて、宿泊施設をもっているか、近くにそれのある地域をいう。 | |

| (38)サイクリングセンター: | 施設として、レストハウス、展示室、トレーニングセンター、コースをもったものをいう。 | |

| (39) ~ (42) |

サイクリング・ハイキングコース、自然歩道・自然研究路、オリエンテーレング、パーマネントコース | 地方公共団体等が指定、推せんするサイクリング・ハイキングコース、自然散歩のための歩道、および路傍の自然解説板・解説書などを読みながら自然観察ができるように工夫された自然歩道・自然研究路及び総理府・都道府県によってつくられているオリエンテーリング・パーマネントコースを含む。 |

| (43)キャンプ場: | 管理者が明確で、管理舎、給水施設、塵芥処理場、テントサイトなどの施設をもつキャンプ場をいう。 | |

| (44)ゴルフ場: | 9ホール以上のゴルフ場をいう。練習場は除く。 | |

| (45)フィールド・アスレチック場: | 野外において、さまざまな設備を配置した一定のコースで活動できるような運動施設をもつものをいう。 | |

| (46)フィールド・アーチェリー場: | 野外において一定のコースを回りながら競技を行うための施設が定置されたものをいう。 | |

| (47)スキー場: | 管理者が明確でスキーリフトまたはそれに準ずる登行施設のあるものをいう。 | |

| (48)アイススケート場: | 屋外または屋内においてアイススケートをするための施設を整備したものをいう。 | |

| (49)海水浴場: | 公的機関、団体等の指定するもので、便所、更衣施設、監視所等を有するものをいう。湖川の遊水場も含む。 | |

| (50)マリーナ・ヨットハーバー: | モーターボート、ヨット、カヌーなどの小型船艇を利用する海洋性レクリエーションの基地をいう。 | |

| (51)観光農林業 | いわゆる○○狩(例:みかん狩)の対等となる農林業、及びその全体または部分を観光客の利用に開放している牧場をいう。 | |

| (52)観光牧場 | ||

出典:「全国観光情報ファイル」(社)日本観光協会.1995

(3) 解析作業の手順と整理の方法

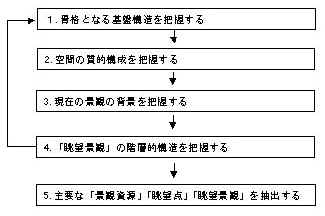

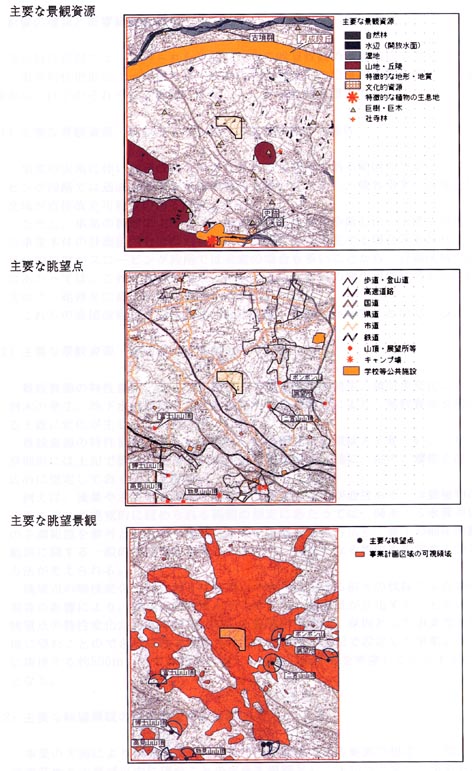

以上のような考え方に基づき、概ね以下に示すような手順にしたがって基礎情報の解析作業を進め、主要な景観資源、眺望点を抽出するとともに、各要素間及び事業地との物理的位置関係や視覚的関係性を把握した上で主要な眺望景観を抽出する。

解析結果から得られた情報は、分布図や模式図等にとりまとめることによりわかりやすく整理するとともに、主要な「景観資源」「眺望点」については一覧表にとりまとめる。また、主要な「眺望景観」については概略踏査時に写真等の視覚的資料を取得するなどして、眺望景観としての特性や事業地との関係性を確認しておく必要がある。

図4-1 「景観」項目における地域概況調査及び解析作業の手順

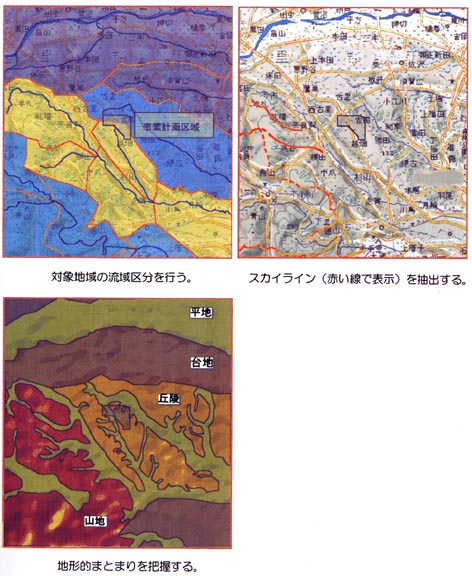

1.骨格となる基盤構造を把握する

- 河川等の水系と地形情報から、対象地域の流域区分を行う。

- 流域界と標高データから、スカイラインを構成する主稜線を抽出する。

- 地形分類もしくは傾斜区分データ等により、地形的まとまりを把握する。

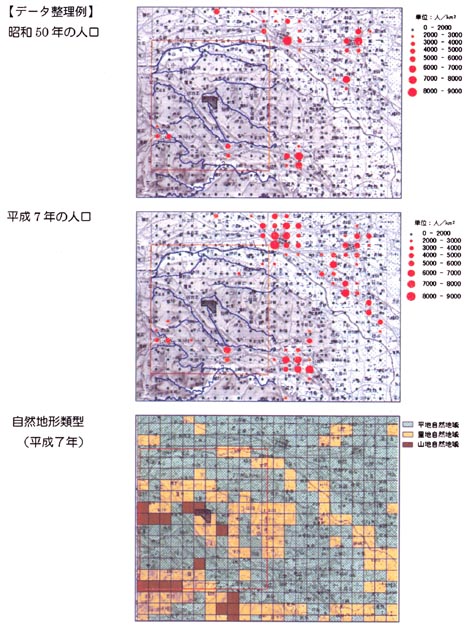

【データ整理例】

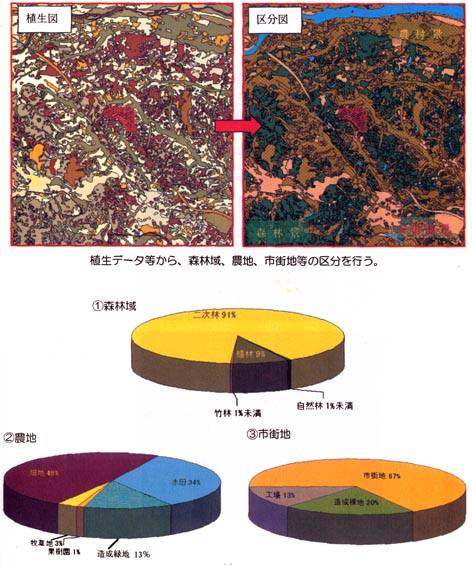

2.空間の質的構成を把握する

- 土地利用現況、植生データ等から、森林域、農地、市街地等の区分を行う。

- 上記区分ごとに、主体を成すものの質や特徴、分布の偏り等を把握する。

| ex)森林: | 植林、二次林、自然林等の構成 |

| 農地: | 水田、畑地、果樹園等の構成 |

【データ整理例】

3.現在の景観の背景を把握する

- 地域の歴史的変遷を人口統計や経年変化や過去と現在の空中写真・地形図の比較を行うこと等により市街化や緑地の容量等の観点から把握する。

- 地域の広域的位置づけを、地域概況調査範囲を包含するさらに広域な地域を対象とした地域類型区分を行うこと等により把握する。

【データ整理例】

4.「眺望景観」の階層的構造を把握する

- 事業地と景観的に関わりの深い領域の特定にあたっては、事業地が眺められる対象あるいは眺める場所として眺望景観の構成要素になり得る範囲を把握することが必要となり、そのために、以下のような視認性解析を行う。

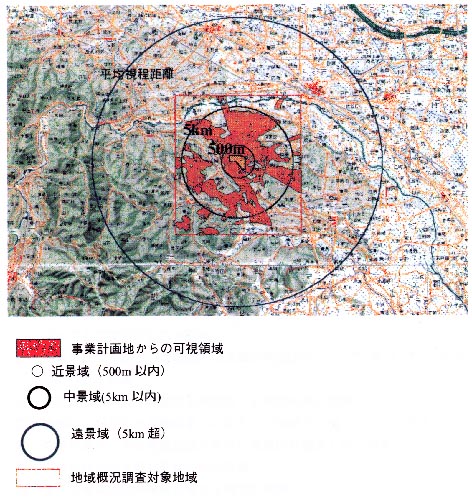

- 事業地内の代表的地点もしくは全域を眺望点とした可視領域解析等を行い、事業地が周辺のどのエリアや方向から見られやすいかを解析し、事業地との視覚的関係が想定される領域を概略把握する。その際、事業地が眺望景観の中で近景、中景、遠景のどこに位置するかによって対象領域を区分することができる。

- 事業地の位置及び範囲から、事業地が眺望景観の近景*域を構成しており、事業地内の物理的変化が眺望景観の構成に大きく関わることが想定される領域を把握する。

- 視認解析結果から事業地が概ね中景*域に含まれ、事業地内の物理的変化が視覚的変化に関わることが想定される領域を把握する。

- 環境アセスメントにおいて「眺望景観」を対象とする場合、事業による視覚的変化が問題となることから、一般的には上記のように中景域以内が対象領域となるが、事業似より100mを超えるような大規模な工作物が出現する場合や、眺望対象となる景観資源の規模が大きく遠景*域にも特定の眺望点が存在するような場合には遠景域にまで対象領域を広げる必要がある。

- 地域概況調査の実施範囲が上記の領域を包含し、かつ、骨格となる基盤構造を把握する上で、適当な広がりを有しているかを確認する。

なお、上記の結果から、実施範囲が不十分であると確認された場合には、適切な領域まで地域概況調査範囲を拡大し、当該範囲内についても1~3の手順で情報を追加的に整備する。 - 上記の解析結果を踏まえて、事業地を中心とする眺望景観の階層構造を把握し、その中に含まれる景観資源、眺望点、事業地との相互の関係性について現地の概略踏査、地形図情報等に基づいて把握する。

| *: | 近景、中景、遠景の距離区分についての定説はないが、既存の研究例等から少し広めの仮説的値を示すならば、近景:500m以内、中景:5km以内、遠景:気象視程の年間平均値以内(最も近い気象官署データ)がひとつの目安となる。 |

【データ整理例】

5.主要な「景観資源」「眺望点」「眺望景観」を抽出する

- 資料調査、専門家等へのヒアリング、概略踏査から抽出された「景観資源」「眺望点」に関する情報と先に行った1~4の解析結果を踏まえ、以下の観点に照らして当該地域において主要な「景観資源」「眺望点」「眺望景観」として捉えるべき要素を抽出するとともに、その特性を把握する。

- 要素の抽出にあたっては、環境保全関連の法令等に指定されているもの、既存の公的調査等によって価値判断がなされているもの、統計的データが存在するもの等の中から抽出するだけでなく、先に述べた調査・解析結果から、以下の観点に照らしてできる限り幅広に抽出する。

- 多くの人々が美しいと感じ、鑑賞の対象となっている要素

- 他にはない傑出した個性や特徴を有する要素

- 自然的な要素の占める割合が高い要素

- 地域の視覚的印象を特徴づける要素や、主要な目印や目標となるランドマークと位置づけられる要素

- 地域を区切るあるいは軸線となる景観構成上のエッジ※1やパス※2と位置づけられる要素

- 不特定多数の人々が訪れる利用性・公共性の高い要素

- 眺望の広がりがある場所あるいは多くの場所から見られやすい要素

- 地域の歴史・文化を現在及び将来に視覚的に継承し得る要素

- 地域住民に広く親しまれている要素

- 多くの地域住民が快適と感じる視覚的要素

- 事業地と景観的に関わりの深い要素

- 特性把握にあたっては、抽出された「景観資源」に対しては眺めることのできる場所について、「眺望点」に対しては眺められる対象について、それぞれ概略把握し、双方が見る見られるという特定の関連にある場合には、その眺望点から眺めた景観資源の眺望を主要な「眺望景観」として、関係性を明らかにする。

| *1: | エッジとは一般的には境界を意味し、容易に通り抜けることはできない障壁となるものであり、エッジによって仕切られた内部空間領域は可視性が高く連続性があることから、エッジは景観的にまとまりのある区域を認識する上で重要な要素となる。自然景観においては連続した山並みや丘陵が強いエッジとして機能している。 |

| *2: | パスとは人が通るあるいは通る可能性のある道筋のことであり、一般的には道路を意味するが、歩道や鉄道等も対象となる。このような場所は、視点の移動経路となるため連続的に変化する景観のイメージを支配する重要な要素となる。 |

1)影響の種類と影響範囲の想定

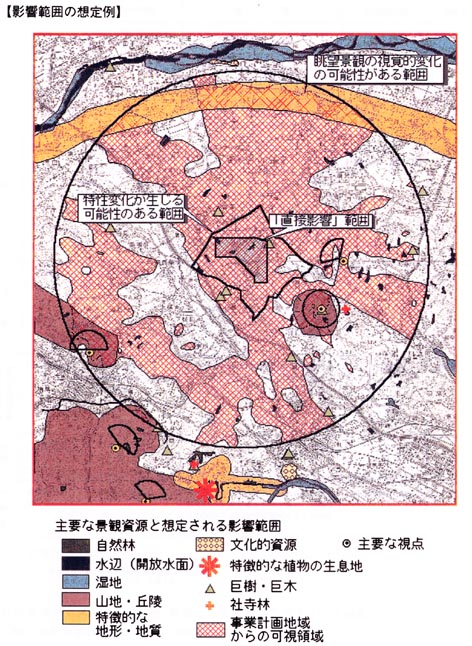

地域特性把握によって得られた主要な要素や眺望景観の階層構造に関するデータと、事業特性把握によって得られた事業内容や計画地の位置、影響要因に関する情報から、以下のそれぞれの影響の種類ごとに影響範囲を想定する。

(1)主要な景観資源・眺望点そのものへの直接改変の可能性

事業の実施に伴い直接改変行為が行われる可能性のある範囲の想定は、スコー ピング段階では造成計画等が未定の場合も多いことから、概ね事業の計画区域内全域が直接改変可能性のある範囲となる。

ただし、事業の種類によっては、例えば工事用道路や原石山、土捨て場といっ た事業本体の計画区域とは離れた場所で改変行為が発生する場合等もあり、その 具体的位置がスコーピング段階では未定の場合も多いことから、計画区域の設定 にあたっては、これらの本体事業に付随する改変行為の発生可能性のある区域を 含めて、範囲を広めに設定しておく方が望ましい。

これらの直接改変が及ぶ範囲は「直接影響」範囲とみなすことができる。

(2)主要な景観資源・眺望点の特性変化の可能性

景観資源の特性変化とは、例えば濁水や流量変化の発生、微気象変化による風倒木の発生、地下水遮断による湿地の乾燥化等の影響により、景観資源を構成する主題に変化が生じることをいう。

景観資源の特性変化が生じる可能性のある範囲の想定は大変難しいことから、原則的には上記で設定した事業計画区域に隣接する区域に一定の距離帯を設けて広めに想定しておくこととなる。

例えば、流量や水質等水環境を構成する要素の変化が直接あるいは動植物の枯死等を通じて視覚的に認められる範囲の想定にあたっては、関連する水質や流量の予測範囲を参考としながら流域や水系単位で区切る方法や、植生の間接的影響範囲に関する一般的知見等を参考としながら、目安となる数値を設定するなどの方法が考えられる。

眺望点の特性変化とは、例えば眺望点の周辺における樹木の伐採や工作物の出現等の影響により、眺望点の利用形態や雰囲気、利用量が変化することをいう。

眺望点の特性変化が生じる可能性のある範囲の想定は、原則として事業地を近景域に望むことのできる範囲と考えられることから、上記で設定した事業計画区域に隣接する約500m以内の範囲を目安とし、地形条件等を考慮して設定することとなる。

(3) 主要な眺望景観の視覚的変化の可能性

事業の実施により視覚的変化の発生する可能性のある範囲の想定は、原則として事業地を中景域以内に望むことのできる範囲とし、上記で設定した事業計画区域に隣接する約5Km以内の範囲を目安とし、視認解析結果等を参照して設定することとなる。

ただし、事業により100mを越えるような大規模な工作物が出現するような場合や、眺望対象となる景観資源の規模が大きく遠景域にも特定の眺望点が存在するような場合には遠景域にまで範囲を適宜広げて検討する必要がある。遠景域の範囲については、事業地に最も近い気象官署の気象視程データの年間平均値がひとつの目安となる。

上記(2)及び(3)は、(1)に述べた景観資源・眺望点への直接影響に対して「間接影響」とみなされる。

【影響範囲の想定例】

2)環境影響評価の対象とすべき要素の選定と重点化・簡略化の整理

(1)環境影響評価の対象とすべき要素の選定

想定した影響範囲と地域特性把握の結果得られた主要な要素の分布状況等から、それぞれの影響範囲内に含まれていると判断される要素を、環境影響評価の対象とすべき要素として抽出する。

これらの要素については、概要表にとりまとめて示すのが望ましい。概要表には、景観資源・眺望点の特性や、事業地との関係を示すことによって整理する。

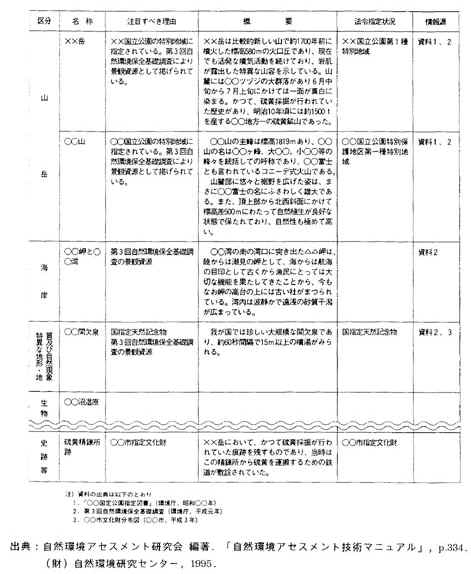

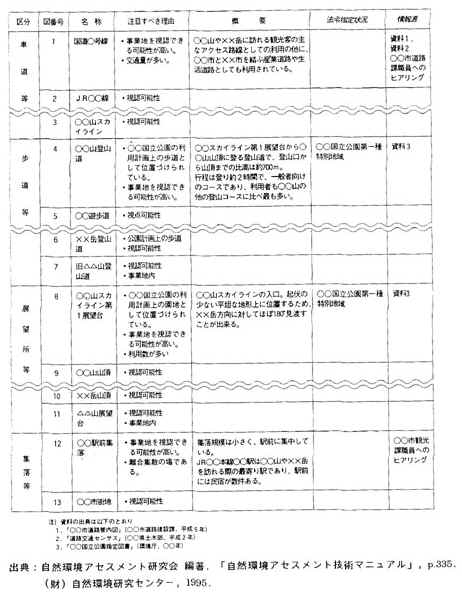

【対象とすべき景観資源の概要表記載例】

【対象とすべき眺望点の概要表記載例】

出典:自然環境アセスメント研究会 編著.「自然環境アセスメント技術マニュアル」,p.335.

(財)自然環境研究センター,1995.

(2)重点化・簡略化の整理

ここで環境影響評価の対象として抽出された要素に対して、それぞれ調査・予測・評価手法の選定を行うこととなるが、全ての要素に対し網羅的に同精度で調査・予測・評価を行うよりも、事業特性や地域特性に応じて事業者として以下のような判断ができる場合には、要素ごとに重点的かつ詳細に実施するものと、簡略化した手法で効率的に実施するものとに分け、それぞれ最も適した調査・予測・評価手法を選択する方が効果的である。

[1]手法の重点化を検討する要素

- 地域にとって特に重要と判断されたもの

地域特性把握における主要な景観資源・眺望点の抽出作業を通じ、価値の認識において特に重要であると判断される要素が、環境影響評価の対象とすべき要素の中に存在する場合には、その判断根拠を示した上で手法の重点化を検討する。 - 重大な影響の可能性があると判断されたもの

重大な影響の可能性の判断は原則的には、景観資源・眺望点については景観資源・眺望点そのものへの直接改変の可能性であり、眺望景観については近景域内での視覚的変化の可能性によってなされる。

したがって、環境影響評価の対象とすべき要素の選定の過程で、上記のような影響可能性があると判断された場合には、その判断根拠を示した上で手法の重点化を検討する。 - 事業者が保全上特に重視したもの

事業特性把握において整理された事業者の環境保全・創出に向けての方針に照らして、環境影響評価の対象とすべき要素の中に、特に保全上重視すべき要素が含まれていた場合には、事業者がその判断根拠を示した上で手法の重点化を検討する。

[2]手法の簡略化を検討する要素

- 影響の程度が極めて小さいもの

影響の程度が小さいことに対する判断は、例えば、景観資源・眺望点については景観資源・眺望点の特性変化の可能性範囲内でも縁辺部に位置し、一般的知見や関連要素の調査・予測結果の活用のみで評価が可能と判断されるもの等が該当し、眺望景観については、事業地が中景域でも比較的遠くに位置するとか、影響要因から想定される視覚的変化が極めて小さいことが明らかな場合等が該当する。

したがって、環境影響評価の対象とすべき要素の選定の過程や、事業特性把握において、上記のような判断がなされた場合には、その判断根拠を示した上で手法の簡略化を検討する。 - 類似の事例により影響の程度が明らかなもの

景観資源や眺望点、眺望景観への影響の程度に対し、類似の事例での事後の検証結果等を活用することにより、改めて詳細な調査・予測を行わなくても適切な措置の検討が可能であると判断される場合には、その判断根拠を示した上で手法の簡略化を検討する。

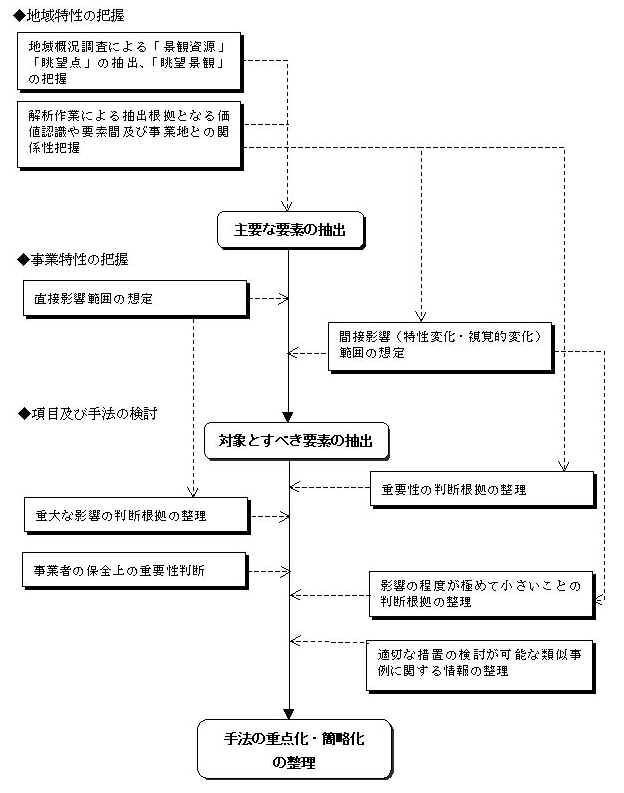

以上に示した、「地域特性の把握」「事業特性の把握」「項目及び手法の検討」を通じて行われる、主要な要素の抽出から対象とすべき要素の抽出、手法の重点化・簡略化の整理に至るまでのプロセスをまとめると、以下のフローチャート(図4-2)のような流れとなる。

図4-2「景観」項目における対象要素の絞り込みの流れ

3)調査・予測・評価手法の選定

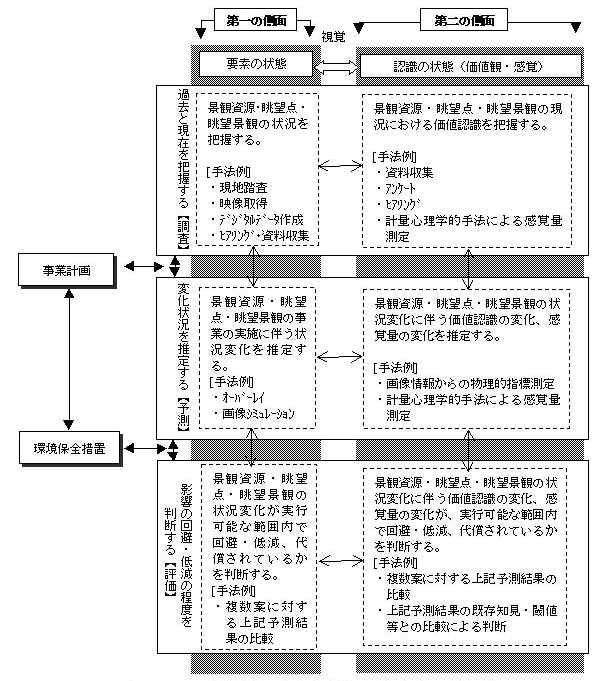

アセスメントでの調査とは「過去と現在を把握すること」、予測とは「事業の実施に伴い派生する変化状況を推定すること」、評価とは「影響の回避・低減の程度を事業者が判断すること」である。

本来、「景観」項目において調査により把握すべき対象や、予測により推定すべき変化や、評価により判断すべき影響には、以下に示すとおりふたつの側面がある。

第一の側面とは、人の視覚によって認識される対象としての景観資源と、人が視覚という感覚を通じて対象と関わりを持つ場としての眺望点と、視覚により認知される像としての眺望景観といった景観を構成する要素の状態である。

これに対し、第二の側面とは、上記の3つの要素により人間にもたらされる認識の状態(価値観や感覚)である。

「第一の側面」:景観を構成する要素(景観資源、眺望点、眺望景観)の状態

「第二の側面」:要素により人間にもたらされる認識の状態(価値観や感覚)

従来のアセスメントにおいては、ある特定の条件下(自然風景地等既存の研究例の多い場所等)において、稀なケースとして第二の側面に対する調査・予測・評価がなされることはあっても、大半の事業では第一の側面の調査・予測・評価にとどまっていた。

これは第二の側面の調査・予測・評価は、まさに第三者の意見聴取という環境影響評価の手続を通じて行われるべき行為と、調査・予測・評価という環境影響評価の技術的手順の中で行われる行為が、人間の社会的・心理的判断という点で同様の意味を持ち、手法的にもアンケート、ヒアリング、心理実験等人間を直接対象としなければならないことに躊躇や戸惑いがあったためと思われる。また、人間の認識は主観的であり、人によって、対象によって、時代によって、状況によって様々に変化するものであるため、客観的判断の根拠とはなりにくいという意見があったことにもよる。

しかし、「景観」項目が「人と自然との触れ合い分野」の中で新たに扱われるようになった背景を踏まえるならば、今後のアセスメントにおいては、事業による要素の変化のみを影響として捉えるのではなく、要素の変化が人間にもたらす認識(価値観や感覚)の変化こそが「景観」項目で捉えるべき影響と考えることが必要である。

また、アセスメントが事業者と環境保全に対して意見を有する者との間の合意形成の手段であるとの前提に立てば、要素の変化のみならず人間の認識の変化にまで踏み込んだ予測結果が判断根拠として示される方が、第三者の理解を得る上でよりわかりやすい説明資料となり得るものと思われる。

したがって、今後のアセスメントにおいては、「第二の側面」にまで踏み込んだ調査・予測・評価手法の検討が必要となり、調査・予測・評価の各段階で用いるべき手法も、それによって格段に幅広く検討する必要がある。

上記のような考え方を踏まえた、「景観」項目における調査・予測・評価の枠組みは図4―3に示すとおりである。それぞれの段階で適用可能な手法については、次年度以降改めて検討し随時公表していく予定であるが、今年度、手法のレビュー作業を一部先行的に実施したことから、参考として別途資料編にその概要を整理し、記載した。

なお、手法のレビューについては第二の側面における調査・予測・評価において用いる可能性のある手法(景観分野では一般的に評価手法という)に着目し、既存の文献・研究例等を収集し、適用可能な要素の区分とアセスメントでの「評価」(影響の回避・低減の程度の判断)において、その判断根拠として用いる際の分類を以下の区分に従って整理した。

| a= | 既存の研究例・類似事例等から得られた知見の適用による評価 |

| b= | 当該事業に関する調査・予測結果等を用いた直接判定・感覚量測定結果の提示による評価 |

図4-3 「景観」項目における調査・予測・評価の枠組み