自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

第3章 自然との触れ合い分野のスコーピングの(環境影響評価の項目・手法の選定)進め方

1スコーピングの目的

スコーピングは従来の閣議決定アセスと環境影響評価法との大きな変更点のひとつとして注目されており、その目的は、できる限り早い段階で第三者である都道府県知事・市町村長や住民等から幅広く意見を聴くことにより、環境影響評価の項目や手法の選定がより適切に行われるようにするための仕組みである。

スコーピングの手続において事業者が住民等の意見を聴くための資料を作成し、公告・縦覧という形で公表するのが「方法書」である。住民等はこの方法書によって事業者が実施しようとしている事業計画の内容や調査・予測・評価の項目、範囲、手法等を知ることができる。そして調査対象に見落としがないか、手法が適切かどうかなどのチェックが可能となり、項目・手法の選定についての意見書を提出することができる。

事業者は提出された意見書を集約・検討することによって、環境影響評価における調査の前に、地域特性に応じてメリハリの効いたより適切なアセスメントの実施に向けての方向修正を行うことができ、準備書段階での大幅な手戻りや混乱を回避できるという点で大変有効な手続である。しかし、スコーピングの手続はこれまで実績や経験がないため、事業者のみならず住民等にもその趣旨が十分理解され、効果的に運用されるには、スコーピングの具体的な手順と考え方をわかりやすく示すことが重要と考えられる。そこで、環境影響評価の技術手法検討の初年度にあたり、スコーピングの効果的運用を第一の課題として検討を進めることとした。

従来の閣議決定アセスでは住民等からの意見書の提出が準備書段階に限定されていたため、その段階で調査対象や調査方法に関する意見書が数多く出されることは、事業者にとっては大きな手戻り要因になるものと受け止められていた。しかし、方法書の段階で、できる限り多くの方々から、具体的な意見を引き出すことは、アセスメントを円滑に進め、よりよい環境配慮を検討していく上で大変有効であるという点を事業者が十分理解するとともに、住民の側もアセスメントを適切に進めていくためには、早い段階からの情報の提供と協力が不可欠であることを理解する必要がある。

上記のようなスコーピングの目的と効果を考えれば、事業者が方法書において提示する情報の内容や精度が大変重要となり、提示される情報によって有効な意見が得られるか否かが決まる。このような観点から、スコーピング段階で実施すべき「[1]地域特性の把握」と「[2]項目及び調査・予測・評価手法の選定」、「[3]方法書の作成」が適切に行われるための技術手法についての検討を行い、ひとつの目安を示すこととした。

なお、ここに示したものは、事業者、地方公共団体、国民、国の関係行政機関など環境影響評価に係る様々な主体が参考とできるようとりまとめたものであるが、実際の環境影響評価に際しては、その事業の特性や事業が立地する地域の環境の特性に応じて、最も適した方法を創意工夫して検討する必要がある。

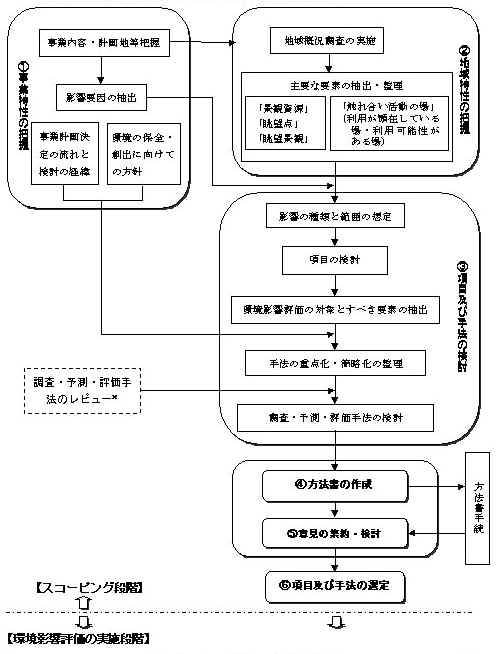

スコーピング段階での検討手順は概ね以下に示すとおりである。

図3-1 スコーピング段階での検討手順

※後述「[3]項目及び手法の検討」を参照

[1]事業特性の把握

事業特性の把握とは、スコーピング段階での作業をスタートさせる時点で、環境影響評価の対象となる事業の内容、計画地の位置等に関する最新の情報を整理し、その情報に基づいて影響要因の抽出を行うことである。

また、その時点までの事業計画決定の流れと検討の経緯や、環境の保全・創出に向けての方針等についても、この段階でできる限り整理しておく必要がある。

従来、事業計画の検討は環境影響評価手続とは完全に連動せず、独立した意志決定の手順や手続に従って行われている場合が多く、事業計画の検討と環境影響評価に関わる関係者間で、認識や情報の共有が不十分なまま、作業が進められることもあった。

しかし、従来のような「目標クリア型」のアセスメントであれば、最初に目標を立てておけばそれぞれの作業をある程度分離して進めることができたが、「ベスト追求型」のアセスメントでは、環境影響評価手続を通じた検討作業と事業計画の検討作業との間に綿密な連携が必要となり、相互の情報のフィードバックと新たな情報を組み込んだ再検討を、熟度に応じて継続的に進めなければならない。

そのため、事業特性の把握作業は、スコーピング段階にとどまらず、環境影響評価全体を通じて常に繰り返し行われ、その都度把握すべき内容の精度や熟度が高められ、準備書や評価書の作成段階での環境保全措置の検討の流れにつながっていくこととなる。

[2]地域特性の把握

地域特性の把握とは、事業地及びその周辺の地域における環境について、「人と自然との豊かな触れ合い」という観点から捉えたときにどのような個性を有する場所であるのかを、事前に得られる情報の収集・整理によって把握し、その情報に基づき各項目ごとに主要な環境要素の抽出・整理を行うことである。

地域特性把握の結果は、事業者が地域の個性に合った適切な項目及び調査・予測・評価手法を選定する上での根拠となる重要な情報であるが、方法書手続を通じて早い段階から第三者に公開され意見の聴取が行われることにより、情報の内容や解釈についての誤りの是正や情報の補完が可能となる。

[3]項目及び手法の検討

項目及び手法の検討とは、「事業特性の把握」と「地域特性の把握」によって得られた情報に基づき、環境影響評価の対象とすべき項目・要素と調査・予測・評価の実施手法を検討することである。この検討結果については、その根拠や検討の経緯も含め方法書手続を通じて第三者に説明することとなる。

また、事業の特性や地域の個性に応じたメリハリのあるアセスメントを実施していくためには、重要な対象に絞り込んでより重点的な調査・予測・評価を進める方が効率的かつ効果的である場合も多い。従って、この段階で得られた情報の精度に応じて、調査・予測・評価の対象とすべき要素を具体的に選定した上で、更に要素ごとに手法の重点化あるいは簡略化の検討を行い、それぞれの要素に適した調査・予測・評価手法を具体的に選択することが有効である。

| ※ | 調査・予測・評価手法の選択にあたっては、事前に適用可能な手法のレビューを行い、最新の技術に関する情報の入手に努める必要があるが、この点については本検討会での今後の課題として次年度以降の検討結果を踏まえて順次とりまとめ、参考となる情報の集約を目指していく方針である。なお、本年度については現段階で一部先行的に収集した情報を参考のため別途資料編にとりまとめた。 |

[4]方法書の作成

方法書はスコーピング段階で事業者が第三者の意見聴取を目的に公告・縦覧する図書であり、上記の検討結果をそのプロセスを含めて第三者に説明し得る内容が盛り込まれている必要がある。

なお、法に定められた方法書に記載すべき事項とは、以下の4項目である。

- 事業者の氏名及び住所

- 対象事業の目的及び内容

- 対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況

- 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法(当該手法が決定されていない場合にあっては、対象事業に係る環境影響評価の項目)

[5]意見の集約・検討

事業者は方法書手続を通じて寄せられた意見を集約し、参考とすべき情報や意見を踏まえて方法書に記載した項目及び手法についての十分な検討、見直しを行い、対象地域に最もふさわしい適切な項目や手法の選定を行う。

[6]項目及び手法の選定

上記の結果を踏まえて、適切な項目及び手法を選定する。

方法書に記載すべき項目と内容は、概ね以下に示すとおりであるが、それぞれの案件ごとに「できる限り早い段階からの意見聴取」と「メリハリの効いた適切なアセスメントの実施」という、スコーピングの手続を導入したふたつの目的達成に向けて、方法書がより有効に機能し得るよう、記載にあたっては破線枠内に示した留意点についても十分配慮する必要がある。

3-1 事業者の氏名及び住所

【記載上の留意点】

- 代表者の氏名・住所のみならず、質問等を受け付ける担当部署の名称、連絡先を明記しておくことが望ましい。特に連絡先には住所、電話番号、ファックス番号、インターネットのメールアドレスやホームページのURL 等できる限り多くの連絡手段が明示されていることが望ましい。

事業特性把握の結果から、以下の項目についてできる限りわかりやすく具体的に記載する。記載事項については、事業種ごとに主務省令に示されているが、一般的には以下のとおりである。

- 事業の目的(事業の背景や必要性の記述を含む)

- 事業の名称及び種類

- 事業実施区域の位置(図面・空中写真情報として提示、位置・区域が未確定の場合には立地を検討する範囲を示すものとし、関連工事の位置・区域も含めるものとする)

- 事業の規模

- 事業計画の概要及び諸元(方法書作成段階で提示可能な内容)

- 供用時の運用計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容)

- 工事実施計画の概要(方法書作成段階で提示可能な内容)

- その他

- 「対象事業の目的及び内容」の記載にあたっては、次の点にも留意することが望ましい。

(事業計画決定の流れと検討の経緯)

- 本来、調査・予測・評価手法の方針検討にあたっては、環境影響評価手続に際して事業者が合意を得ようとしている事業内容の範囲が明確でなければならない。そのため方法書においては、対象事業の計画決定と事業実施に関する全体の流れの中で、環境影響評価手続がどのような段階から始められたのかを明らかにし、その上で環境影響評価手続を通じて事業者が選択可能と判断する事業計画変更や環境保全措置等に関する選択肢の幅と、それが規定されるに至った経緯(事業計画決定、立地選定の過程と手続)についてはできるだけ正確に住民等に提示することが望ましい。

(環境の保全・創出に向けての方針)

- 事業者が環境保全・創出に向けての基本的方針や取組みの姿勢をあらかじめ明確にしておくことは、評価手法選定の際に事業者の判断を第三者が理解する上で有効な材料となることから、方法書作成段階でも可能な限り明記しておくことが望ましい。

地域特性把握の結果から、地域概況調査において収集・整理した基礎情報に基づき、事業地及びその周辺地域における「景観資源」「眺望点」「眺望景観」「触れ合い活動の場」の各区分に該当する主要な要素と事業地との関係を整理し、分布図や模式図、一覧表等を用いてわかりやすく解説する。

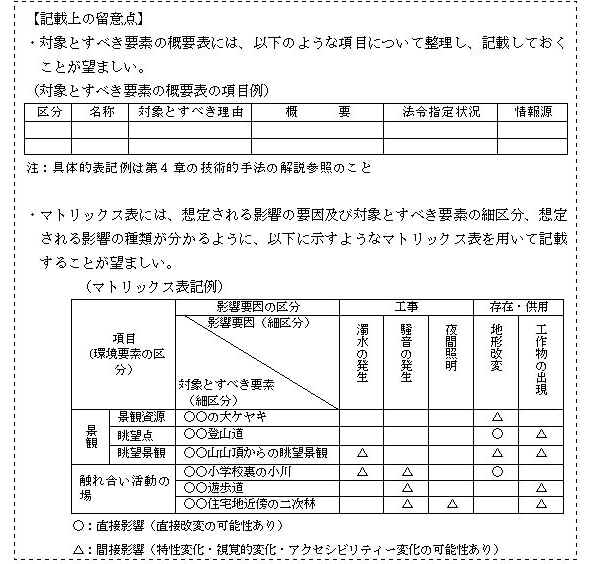

【記載上の留意点】

- 情報の整理・解説にあたっては、次項での環境影響評価の対象とすべき要素の選定根拠や影響可能性の判断材料として参照されることを念頭において、第三者の理解が得られるような手順や表現方法を用いて記載する必要がある。

- データの整理や表現方法等については第4章の技術手法の解説を参照のこと。

3-4 対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

以下に示す事項について、事業者が検討した内容を図表等を用いてわかりやすく記載する。

1)影響の種類と範囲

地域特性把握の結果から得られた、主要な要素と事業地との関係性に関するデータに基づき、概ね以下に示すような影響が生じる可能性の有る範囲を、事業計画の内容に照らして各影響の種類ごとに想定する。なお、この段階での範囲の想定は、第4章に示した技術手法の解説を参照しながら、安全側に立ってできる限 り広めに想定しておくことが望ましい。

[「景観」項目における影響の種類]

- 主要な景観資源・眺望点そのものへの直接改変の可能性

- 主要な景観資源・眺望点の特性変化※1の可能性

- 主要な眺望景観の視覚的変化の可能性

[「触れ合い活動の場」項目における影響の種類]

- 主要な触れ合い活動の場そのものへの直接改変の可能性

- 主要な触れ合い活動の場の特性変化※2の可能性

- 主要な触れ合い活動の場へのアクセシビリティー変化の可能性

| ※1: | 景観資源の特性変化とは、例えば濁水や流量変化の発生、微気象変化による風倒木の発生、地下水遮断による湿地の乾燥化等の影響により、景観資源を構成する主体に変化が生じることをいう。 |

| 眺望点の特性変化とは、例えば眺望点の周辺における樹木の伐採や工作物の出現等の影響により、眺望点の利用形態や雰囲気、利用量が変化することをいう。 | |

| ※2: | 触れ合い活動の場の特性変化とは、例えば大気汚染、水質汚濁、夜間照明、騒音・振動の発生等の影響により、触れ合い活動の実施を可能にしていた条件が変化することをいう。 |

2)環境影響評価の対象とすべき項目と要素

先に想定した影響の範囲内に、地域特性把握で抽出された主要な要素がひとつでも存在した場合には、当該項目(「景観」及び「触れ合い活動の場」)を環境影響評価の対象項目として選定する。

また、主要な要素のうち影響の範囲内に含まれるものを調査・予測・評価の対象とすべき要素として抽出し、事業地との関係性や要素の価値認識等の対象とすべき理由を示した上で、地域特性把握の結果から得られた情報に基づきその概要を一覧表にとりまとめる。

さらに、事業特性把握の結果から抽出した影響要因と抽出された対象とすべき要素と影響の種類との関係を、影響要因の細区分―対象とすべき要素のマトリックス表として整理する。なお、影響要因については、それぞれの事業に係る技術指針に記載されている標準項目のマトリックス表における影響要因の区分欄を参照しながら、対象とする事業の内容に則して工事中及び存在・供用時といった影響の発生する時期及び内容に応じて抽出・整理する。

なお、この段階で想定される影響の範囲内に主要な要素が含まれていない場合にあっても、この時点で判断の根拠とした情報が十分でない場合には、環境影響評価段階の調査により対象とすべき主要な要素の選定に漏れがないか確認する必要がある。

3)手法の重点化・簡略化の整理

抽出された対象とすべき要素に対して、地域特性把握、事業特性把握の結果から、事業者として以下のような判断ができる場合には、要素ごとに手法の重点化(重点的かつ詳細に調査・予測・評価を実施)又は簡略化(簡略化した手法で効率的に実施)を行うかを整理し、その判断根拠を示す。

[手法の重点化を検討する要素]

- 地域にとって特に重要と判断されたもの

- 重大な影響が及ぶ可能性があると判断されたもの

- 事業者が保全上特に重視したもの 等

[手法の簡略化を検討する要素]

- 影響の程度が極めて小さいもの

- 類似の事例により影響の程度が明らかなもの 等

【記載上の留意点】

- 方法書への記載方法としては、対象とすべき要素ごとに下記のような表にとりまとめるなどして、わかりやすく整理することが望ましい。

(表記例)

| 対象とすべき要素 | 区分 | 主な影響要因 | 重点化・簡略化の理由 |

|---|---|---|---|

| ○○山山頂からの眺望景観 | ◎(重点化) | ・地形改変 ・工作物の出現(存在・供用) |

事業地を近景域に望む地域住民に親しまれた眺望点であり、視覚的変化の可能性が高い。 |

| ○○登山道 | ◎(重点化) | ・地形改変 ・工作物の出現(存在・供用) |

登山道の一部が事業地内を通過しており、直接改変・視覚的変化の可能性が高い。 |

| ○○の大ケヤキ | △(簡略化) | ・地形改変(存在) | 事業地近傍に存在する巨樹であるが単木で存在しており、事業地とは水路を挟んだ対岸に位置していることから直接改変及び特性変化が生じる可能性は極めて小さい。 |

| ○○小学校裏の小川 | ◎(重点化) | ・地形改変(存在) ・濁水の発生(工事) ・騒音の発生(工事) |

地域の子供たちの遊び場として利用されている数少ない水辺であり、工事中の濁水や河川改修に伴う親水性の変化により利用特性が変化する可能性が高い。 |

| ○○住宅地近傍の二次林 | ◎(重点化) | ・騒音の発生(工事) ・夜間照明(工事) ・工作物の出現(存在・供用) |

バードウォッチングや星空観察等に日常的に利用されている場所であり、工事中の騒音や夜間照明により、利用特性が変化する可能性が高い。 |

| ○○遊歩道 | △(簡略化) | ・騒音の発生(工事) ・工作物の出現(存在・供用) |

遊歩道と事業地とは○km以上離れており、歩道沿いは樹林に覆われていることから利用特性が変化する可能性は極めて小さい。 |

重点化・簡略化はメリハリの効いたアセスメントの実施にとって有効な手段で あり、それぞれの要素ごとに最も適した調査・予測・評価手法を選択するために 行うものである。したがって、方法書段階での事業計画の熟度や実施した地域概 況調査の精度等に応じて、重点化・簡略化に関する事業者の判断をできる限り方 法書に記載しておくことが、より具体的な意見を引き出す上で望ましい。

ただし、事業計画の熟度が低く、事業計画による影響要因が明確でないなど、このような重点化・簡略化による手法の選択が方法書段階では明確にできない場合には、方法書手続の後、事業計画の熟度が高まった段階において、予備調査を 実施して、重点化・簡略化の整理に基づく具体的な手法を選定するといった段階 的な手順を踏むことも可能である。そのような場合には、以下のような内容を方法書に明記することが望ましい。

[段階的手順を踏む場合の記載事項]

- 予備調査の手法

- 重点化・簡略化に対する判断の観点

- 想定される重点化及び簡略化手法の選択メニュー(併記)

4)調査・予測・評価手法

方法書段階では、先の重点化・簡略化の整理結果から、事業者が適切かつ実施 可能と判断した手法を第4章に記載した基本的な方針に従って、適用可能な技術 手法に関する既存の知見に照らして選定する。

方法書に記載するのはあくまで調査・予測・評価に関する計画案であり、計画内容として記載すべき内容は、概ね以下に示すとおりである。

[調査方法]

- 調査対象の位置及び調査地域の範囲・ルート(できる限り図面情報として提示する)

- 調査法:把握すべき対象の側面に応じて適宜選定する

| 要素の状況(場)= | 現場調査・目視観察、写真・ビデオ撮影、アンケート、ヒアリング、資料収集等 |

| 利用の状況= | 利用観察・カウント調査、アンケート、ヒアリング、イメージマップ、資料収集等 |

| 人間の認識= | 類似事例や既存知見の適用、可視解析、アンケート、ヒアリング、計量心理学的方法、TMC(トラベルコスト法)、CVM(仮想評価法)等 |

- 調査の期間・時期・回数(工程表として提示するとわかりやすい)

- 調査体制

[予測手法]

- 予測時期:工事中、存在・供用時等影響の発生時期に応じて予測時期を設定する。

- 予測法法:予測すべき影響の種類と側面に応じて適宜選定する

| 要素の状況(場)= | オーバーレイ法、他項目の予測結果の引用、類字事例からの推定、シミュレーション画像の作成等 |

| 利用の状況= | 計量計画的方法、他項目の予測結果の引用、類字事例からの推定、その他新たな予測モデルの構築等 |

| 人間の認識= | 類似事例や既存知見の適用、アンケート、ヒアリング、計量心理学的方法、TMC、CVM等 |

[評価手法]

| 評価法: | 対象事業における環境保全措置検討の幅等も踏まえ、影響の種類と側面に応じて、影響の回避・低減の評価に係る方針及び判断根拠の示し方について事業者の見解を示す。 |

| 要素の状況(場)= | 複数案に対する予測結果の比較 |

| 利用の状況= | 複数案に対する予測結果の比較 |

| 人間の認識= | 複数案に対する予測結果の比較 予測結果と既存知見等との比較 |

【記載上の留意点】

- 方法書に示した項目及び調査・予測・評価手法の検討結果が最善かどうかについては、方法書手続を通じて寄せられる意見を参考として判断することとなるので、それらの意見を踏まえ、必要に応じて項目・手法の見直しを柔軟に行い、対象地域に最もふさわしい適切な項目・手法を選定する必要がある。

- 調査・予測・評価は一連の作業フローの中で行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討、事業計画へのフィードバック等が繰り返される。さらには調査により新たな要素が発見されることもあることから、随時補足的な調査が必要となったり、調査結果に応じて新たな予測手法の適応を検討する必要性が生じるなど、流動的な側面もある。方法書に示した調査・予測・評価の実施計画を変更した場合にはその内容と変更理由を整理して準備書に記載することが必要となる。

- 調査・予測・評価手法には、現時点では開発途上にある技術も多く、それらのアセスメントへの適応技術の確立や選択にあたっての適性の目安等については、今後の研究や実績の積み重ねを必要とする。しかし、アセスメントの技術手法をより良いものへと向上させていくためには、これらの関連分野の研究や技術開発の進展を迅速に取り入れながら、個々の案件ごとに最新の技術の導入を積極的に行い、アセスメントへの適応の実績が積み重ねられていくことが期待される。