自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

自然との触れ合い分野の環境影響評価技術(I) スコーピングの進め方について(平成11年6月)

第2章 自然との触れ合い分野の環境影響評価の課題と検討の進め方

1 自然との触れ合い分野の意義と役割

環境の保全について基本理念を定めた「環境基本法」(平成5年)が制定されたことは、我が国が開発並びに経済優先の社会から環境を保全し自然との共生を図る社会へと着実に移行しつつあることを如実に示すものである。同法第14条第3号では、環境の保全に係わる基本的施策策定の指針として、「人と自然との豊かな触れ合いが保たれること」が明記された。

このことは、従来から環境保全の対象とされてきた生活環境並びに自然環境に加えて、人と自然との豊かな触れ合いの確保が重要な柱として位置づけられ、身近な自然の重要性に対する認識が一般に定着してきたことをあらわすものである。

また、環境基本法第20条では、環境影響評価の推進が明確に示され、「環境影響 評価」が国全体の施策として法律上位置づけられることとなった。このような経過を受けて成立した「環境影響評価法」(平成9年)では、従来の閣議決定要綱でのアセスメントに比べ、新たなニーズへの対応に加え、これまでの「保全目標クリア型」から環境影響をできる限り回避・低減させるための「ベスト追求型」の考え方を取り入れることや、スクリーニング、スコーピングの手続の導入など新しい考え方が取り入れられるようになった。

さらに同法第4条第10項及び第13条の規定に基づき環境庁長官が定め公表する「基本的事項」の「環境影響評価の項目の選定に関する事項」では、「自然との触れ合い」を「景観」と「触れ合い活動の場」の環境要素に区分している。このことは、閣議決定アセスで対象としていた項目の「野外レクリエーション地」を人と自然との触れ合いの活動の場へと拡大し、「景観」をより主体である人間の認識を含む概念へと進化させることとなった。自然が人間に与える恩恵を保全すべき環境の一要素として捉え、次世代に継承していくことが新たな時代の要請であることがより明確になったわけである。

以上の背景と経過のもと、本検討会「自然との触れ合い分野の環境影響評価技術検討会」では平成10年より、3年間の予定で適切なアセスメント技術の検討を始めている。

検討会での検討課題は、新しい環境影響評価法にふさわしいアセスメント技術の提案であり、従来の閣議決定アセスに比較して、今回、環境要素として新設された「自然との触れ合い(景観、触れ合い活動の場)」の環境影響評価をどのように進めるのか、また新しく義務づけられた「スクリーニング」「スコーピング」や新たな考え方「ベスト追求型」などを取り入れたメリハリの効いたアセスメント技術のあり方を明らかにすることである。

特に、スコーピングは、従来から指摘されていたできる限り早期の段階からアセスメントを実施すべきであるという社会的要請に応えるものであり、本検討会で優先して検討すべき重要な課題であるとの認識があった。したがって、初年度である本年度は、スコーピングに焦点を絞り検討を進めた。

検討にあたっては、スコーピング段階での「地域概況調査の手法」とその結果を踏まえて検討すべき「環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法選定の考え方」について重点的に整理・提案作業を行った。

その結果「景観」「触れ合い活動の場」それぞれに現段階では、適切で効果的な技術的検討が行えたと考えているが、一方で、スコーピング段階での対象事業の計画熟度の低さによる事業内容・範囲の把握の難しさ、影響評価の対象となる「場」の時空間的選択に対する適切な判断などは今後のさらなる検討が必要な課題として残された。

自然環境のなかでも「人と触れ合える豊かな自然」の価値が益々増加すると考えられるが、その評価には自然そのものの物理的評価に止まらず人間の認識や主観などが深く係わるので、これまで以上にそうした分野の科学的知見の活用やデータを蓄積していくことが望まれる。

次年度以降、さらに「自然との触れ合い分野」の検討を進めていくと同時に、その検討結果をフィードバックすることにより本年度提案したスコーピング段階における技術手法に関しても見直しや精度向上を行えるよう柔軟に検討を進めていきたいと考えている。

(座長:熊谷洋一)

2-1 「景観」項目における現状と課題

1)従来の景観アセスメントの一般的傾向

従来のアセスメントにおける「景観」は人間の視覚的認識として捉えられる「眺め」というものを一つの環境要素と位置づけ、事業の実施に伴う「眺め」の変化を主に視覚的表現を用いて予測することに主眼を置いて実施されてきた。

上記以外では景観資源や眺望点そのものが直接的な改変を受けるような場合においてのみ、物理的変化や利用特性の変化も予測されることとなるが、このようなケースは大変稀であるため、従来はもっぱらフォトモンタージュに代表される眺めの変化の視覚的表現での予測のみが一般的に行われてきた。

2)現状における問題点と今後の技術的課題

上記のような従来の傾向に対し、最近では景観資源や眺望点に対する価値観の多様化に起因する問題がおきている。従来からアセスメントにおいて事業による影響を予測し、保全措置の検討を行うべき対象となる景観資源や眺望点の抽出には明確な基準があったわけではないが、一般的には何らかの公的判断(自然公園等の法指定、○○百選や公的リスト・統計書等)がよりどころとされ、審美性や眺望性、利用性、歴史性等が公に認められたもの以外は保全すべき対象として取り扱う必要がないと認識されていた。

しかし、最近の事例では、一見ありふれた景観であったり、公には認知されていない眺望点をめぐり、住民と事業者が対立するケースが出現している。これはまさに景観資源や眺望点に対する価値認識の相違によるものであると考えられる。このような状況は、「地域の個性に応じたオーダーメイドのアセスメント」を目指す新たな環境影響評価制度においては、とりわけ重要な課題として対処すべき問題である。

また、眺めの変化についても、フォトモンタージュ等視覚資料による予測結果が示されてはいるものの、評価にあたっては「周辺との調和が図られている」といった判断が何の根拠も示されずになされているため、一般の人々にとって理解しにくいといった状況が見受けられる。このような状況も、より多くの人々の合意を得ながらより良い事業計画に収斂させていく「ベスト追求型のアセスメント」を目指すためには、改善すべき課題であると考えられる。

さらに、アセスメントが合意形成の手段として有効に機能していくためには、情報公開が適切に行われることがより重要となる。そのため、環境影響評価手続の各段階で提示する方法書・準備書・評価書といった図書の作成にあたっては、検討の過程をわかりやすく解説したり、科学的な判断根拠を示したり、わかりやすい表現方法を用いるなど、情報の積極的公開と説明責任が今まで以上に求められることとなる。

以上のような観点から、今後検討を要する技術的課題と現時点で考えられる対応の方針について次に整理して示した。

(1)景観資源・眺望点の価値の認識に関する事項

[1]景観に係る価値軸ごとの評価構造の解明

- 全国の山地・里地・平地自然地域及び沿岸海域(地域類型)における典型 的景観資源・眺望点に対する価値軸ごとの評価構造把握と評価指標の抽出・上記データによる地域類型別評価モデルの構築

- 映像と評価指標データを含むデータベースの作成と公開

[2]評価構造を踏まえた調査手法の整理

- 現況の景観資源・眺望点の抽出(現況評価)に必要な情報取得のための調査手法の再整理

(2)視覚的変化の予測と影響の認識(影響評価)に関する事項

[1]予測技術の現状レビューと課題の整理

- 各分野の最新映像シミュレーション技術のレビュー

- 各技術の特性と開発動向、研究者・技術者等に関する情報整理

- 環境アセスメントにおける景観予測への適応上の技術的課題と実現性の評価

- 技術の一般化等に関する問題点の整理

[2]利用可能な汎用データ・ソフトに関する情報整理

[3]視知覚心理学的手法に関する知見の整理

- 物理的指標と評価に関する基準の整理

- 感覚量の測定と評価実験手法の整理

(3)適切なデータの整備・解析・表現・蓄積・活用技術に関する事項

[1]各段階での検討手順と図書作成ポイントの整理

- 各段階の目的に合わせた効率的な検討手順・手法の整理

- 各段階の図書に記載すべき内容と表現方法例の整理

[2]地理情報システムの活用による基盤情報の整備手法検討

- 基盤情報の内容とデータベース化の方向性検討

- 他項目における調査データ・予測手法との連携検討

- 利用可能な汎用データ・ソフトに関する情報整理

- モニタリング情報の蓄積と解析手法検討

- 映像シミュレーション技術との連携検討

(4) 環境保全措置の考え方と適用技術に関する事項

[1] 景観資源・眺望点・眺望景観に係る環境保全措置の考え方・技術手法の検討

2-2 「人と自然との触れ合いの活動の場」項目における現状と課題

1)「人と自然との触れ合いの活動の場」(以下、「触れ合い活動の場」という)項目の追加の意図

住民による自然との触れ合い活動は、空き地や小河川、神社の境内、雑木林など、名称の有無や整備目的にかかわらず、場に備わっている資源性や土地特性などに応じて行われているのが現状である。従来の環境アセスメントにおいては、公的に認知され、利用に供することを目的に整備された「野外レクリエーション地」のみを対象としてきたために、市民との合意形成を目指すアセスメントであれば本来最優先に考慮すべき住民の日常的な触れ合い活動の場に関する配慮を欠いているという指摘を受けてきた。

環境影響評価法において「触れ合い活動の場」が新たに環境影響評価の対象項目 として加えられたねらいは、「野外レクリエーション地」項目では評価対象となり 得なかった、住民等の日常的かつ自然発生的な触れ合い活動に利用されている場所 を環境影響評価の対象とすることによって、自然との豊かな触れ合いの機会や、地 域に居住する人々が大切にしている場所、親しんできたものに光をあて、これらに 対する事業の影響評価をより良い環境配慮の検討のための材料として扱うことにあ る。

新規に追加された項目であることから、「触れ合い活動の場」の概念設定と捉え方、既存資料が少ない中での「触れ合い活動の場」の効果的な抽出手法、現況の把 握と影響の予測、評価の手法など、環境影響評価の各段階での考え方と技術的手法 が課題となる。

「触れ合い活動の場」は、空間や資源が人々によって利用されることによって成 立する場である。従って、場の側面と人々の利用の側面との双方からのアセスメン トが必要となる。このため物理的な影響の予測・評価とともに、社会学的・心理学 的手法の導入による利用への影響予測・評価の技術的手法の構築が求められる。

また「触れ合い活動の場」が他の項目と大きく異なる点として、事業による影響 が必ずしも現状に対してマイナス方向にのみ働くとは限らず、事業によって利用性 が向上したり、より多様な活動が可能になる場合もあり得る。現状と予測結果をど のように比較し、影響の回避・低減の程度を判断するか、またそれに応じてどのよ うに環境保全措置を考えるか、といった評価の視点についての検討も必要である。

2)検討すべき課題

以上の観点を整理すると、今後検討を必要とする「触れ合い活動の場」に関する課題として、以下の各項目が挙げられる。

(1) 環境影響評価の対象とすべき「触れ合い活動の場」の選定に関する事項

[1] 対象地の選定手法に関する事項

- 環境基本計画に示された、山地自然地域・里地自然地域・平地自然地域・沿岸海域の各地域類型に応じた「触れ合い活動の場」の概念の検討

- 依拠すべきデータベースとその活用による対象地選定手法の検討

- 利用可能性がある場の扱いに関する考え方の検討

[2] データベースの整備等に関する事項

- 不足しているデータベースの整備と構築手法に関する検討

(2) 現況の利用及び価値の把握に関する事項

[1]「触れ合い活動の場」の現況の把握手法の構築

- 場の空間特性及び資源特性の把握手法の検討

- 現在の利用状況の把握手法の検討

- 利用に関する誘致圏の把握と調査対象者の設定

(3) 事業による「触れ合い活動の場」への影響予測とその判断に関する事項

[1] 既存の手法のレビューと導入可能な手法の検討

- 場に対する影響予測の手法の検討

- 社会学的及び心理学的手法の導入による利用への影響予測手法の検討

- 場の価値及び利用の認識の把握手法

[2] 現況と予測結果の比較、影響の回避・低減の程度の判断に関する検討

(4) 環境保全措置の考え方と適用技術に関する事項

[1]「触れ合い活動の場」に係る環境保全措置の考え方、技術手法の検討

基本的事項において、「人と自然との豊かな触れ合い」における環境影響評価の項目として示された「景観」「触れ合い活動の場」の2項目を対象として検討を行うこととするが、これらふたつの項目はいずれも密接な関係を有していることから一体的に検討を行うこととする。

また、植物・動物・生態系や水環境・地形等に関する情報は「景観」や「触れ合い活動の場」の資源性を支配する重要な要素であることから、これらの項目とも十分関連づけた検討を行うこととする。

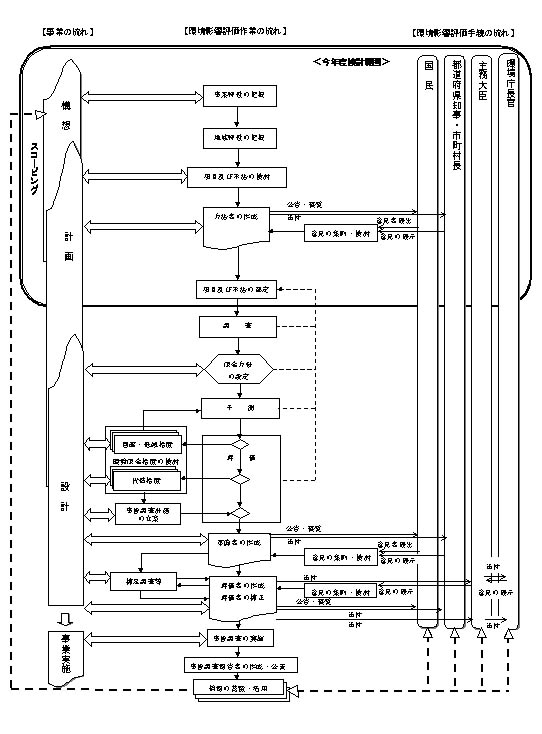

本年度については、図2-1に示す環境影響評価の全体フローを踏まえつつ、自然との触れ合い分野として、「景観」「触れ合い活動の場」に関する環境影響評価技術のうち、スコーピング(項目・手法の選定)段階において実施すべき地域概況調査の手法とその結果を踏まえて検討すべき環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法選定の考え方について重点的な検討を行うこととする。

なお、図2-1に示した全体フローは環境影響評価法に規定されている手続の流れと、基本的事項や主務省令に示された技術的手順とを踏まえ、実際の環境影響評価における作業の流れを、事業計画との連携や作業自体のフィードバック、将来への展開の方向をも念頭に置きつつ整理したものである。したがってこのフロー自身も、次年度以降の検討によってはさらに修正・追加が行われるべき性格のものである。

これらのことから、今年度はスコーピング段階における効果的な技術手法として、以下の項目に対して重点的な検討を行った。

【今年度の重点検討項目】

- スコーピングの目的の明確化

- 方法書に記載すべき事項の整理

- 地域の特性に応じた柔軟な地域概況調査の手法

- 地理情報システムの活用による基礎情報の整備方法

- 景観・触れ合い活動の場の要素の抽出による地域特性把握

- 要素の絞り込みの手順と考え方の整理

- 調査・予測・評価手法の選定の考え方

- 調査・予測・評価の枠組みの整理と手法のレビュー

図2-1 環境影響評価の全体フロー