戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料2】諸外国におけるSEAの制度化の動向と主要事例

1.諸外国のSEA制度

(1)計画・プログラムを主な対象とするもの

1.アメリカ

| 制度名 | 国家環境政策法(1969) (National Environmental Policy Act) |

| 概 要 | 連邦政府機関に対して、主要な連邦政府の行為の決定に際して、環境影響に関する詳細な報告書(環境影響評価書:EIS)を作成することを義務付けるもの。 |

| 対 象 |

* NEPAには以下のように規定されている。 人間をとりまく環境の質に著しい影響を与える立法の提案、その他の主要な連邦政府の行為に関する全ての勧告又は報告

|

| 手 続 |

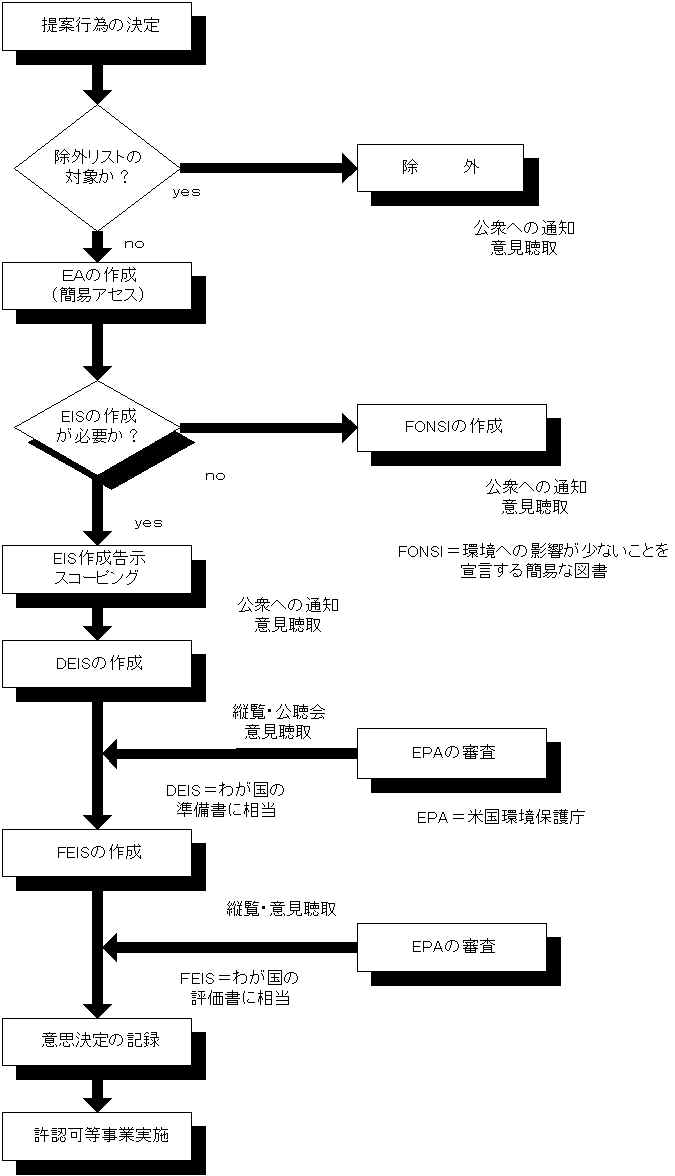

* 詳細は、別添フローを参照のこと。 |

| 評 価 |

* 代替案の検討に関する留意事項(NEPA規則1502.14)

|

| 適用事例 |

|

| 備 考

|

|

(参考)国家環境政策法(NEPA)の手続フロー

2.欧州共同体(EU)

| 制度名 | 一定の計画及びプログラムの環境に及ぼす影響の評価に関する欧州議会及び

欧州理事会の指令案(SEA指令案)(1996年に欧州委員会が提案) (Directive 2000/ / of the European Parliament and of the Council of the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment) |

| 概 要 |

|

| 対 象 | 環境に著しい影響を及ぼすおそれのある以下の計画・プログラム

|

| 手 続 | 以下の事項が要件として定められている。

|

| 評 価 | 以下の事項が要件として定められている。

|

| 適用事例 |

|

| 備 考 |

|

(参考)

一定の計画及びプログラムの環境に及ぼす影響の評価に関する

欧州議会及び欧州理事会の指令2000/ /

(欧州理事会採択時点(2000年3月)、暫定訳)

欧州議会及び理事会は、

欧州共同体を制定している条約、特にその175条(1)を考慮して、

欧州委員会からの提案を考慮して、

経済社会委員会の意見を考慮して、

地域委員会の意見を考慮して、

条約の251条で定められた手続に従って、

以下のことを考慮し、

(1) 条約の174条は、欧州共同体の環境政策が環境の質の保全、保護及び改善、人の健康の保護並びに天然資源の賢明かつ合理的な利用に貢献し、かつ同政策が予防原則に基づくべきことを定めていること。条約6条は、特に持続可能な開発を促進するために、環境保護の要件が、欧州共同体の政策や行動を明確に規定するものとして、統合されるべきことを定めていること。

(2) 第5次環境行動計画:持続可能性に向けて-そのレビューにおいて決定2179/98/ECにより補完された、欧州共同体の環境及び持続可能な開発に関する政策及び行動のプログラムは、計画及びプログラムが環境に及ぼすおそれのある影響を評価することの重要性を再確認していること。

(3) 環境アセスメントは、一定の計画及びプログラムを実施することの影響が、それらの作成の過程において、かつ採択に先立って考慮されることを確保するため、環境上の考慮事項が当該計画及びプログラムの作成及び採択に組み込まれるための重要な措置であること。

(4) 計画及びプログラムの段階で環境アセスメント手続を採択することは、関連する環境情報を意思決定の際に含める、より一貫性のある枠組を提供することによって、事業に役立つものとなること。広範な要因を意思決定に含めることは、より持続可能かつ効果的な解決に寄与すること。

(5) 加盟国で行われている様々な環境アセスメント制度に、より高いレベルの環境保護に貢献するために必要な、共通の手続的な要件が含まれることが必要であること。

(6) 欧州共同体内で実施されている計画及びプログラムの環境アセスメント制度は、一の加盟国で作成されている計画又はプログラムの実施が他の加盟国の環境に著しい影響を及ぼすおそれがある場合には、国境を越えた適切な協議が行われることを確保することが必要であること。

(7) そのため、環境アセスメント制度の一般的な原則を規定し、補助の原則に鑑みてその詳細は加盟国に任せつつ、最低限の環境アセスセメントの枠組を欧州共同体レベルで規定する必要があること。欧州共同体による行動は、条約に規定される目標を達成するために必要なものを越えてはならないこと。

(8) 本指令は、手続的な性格を有しており、その要件は加盟国の既存の手続に統合されるか、特別に設けられた手続きに取り入れられなければならないこと。アセスメントの重複を避けるために、加盟国は、計画及びプログラムの階層の異なる段階でアセスメントが行われるものであるという事実を、特定の場合には考慮しなければならないこと。

(9) 幾つかの分野のために作成され、かつ一定の公共及び民間の事業が環境に及ぼす影響の環境アセスメントに関する1985年6月27日の理事会指令85/337/EECの附属書Ⅰ及びIIに掲げられる事業に対するその後の進展への同意のための枠組みとなる全ての計画及びプログラム、並びに野生動植物の自然の生息地の保全に関する1992年5月21日の理事会指令92/43/EECに従ってアセスメントが必要となると考えられる全ての計画及びプログラムは、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあり、規則として体系的な環境アセスメントを行わせる必要があること。それらの計画及びプログラムが地方レベルで小規模な地域の利用を決定するものである場合、又はそれらの計画又はプログラムの軽微な修正の場合には、加盟国が環境に著しい影響を及ぼすと考えられると決定した場合にのみ、評価が行われること。

(10) 事業に対するその後の進展への同意のための枠組みとなるその他の計画及びプログラムは、環境に著しい影響を与えるものでは必ずしもなく、加盟国がそのような影響を及ぼすおそれがあると決定した場合にのみ、評価が行われることが必要であること。

(11) 加盟国がそのような決定をする場合、本指令に規定される基準を考慮しなければならないこと。

(12) 幾つかの計画及びプログラムは、その特別な性格のために、本指令の適用を受けないこと。

(13) 本指令によりアセスメントが必要な場合には、環境報告書は、本指令に規定する関連情報を含めて、また、計画及びプログラムの実施による環境に著しいものとなるおそれのある影響、並びに計画又はプログラムの目的及び地理的な範囲を考慮した合理的な代替案を明らかにし、記述し及び評価して、作成されなければならないこと。加盟国は、環境報告書の質に関して講じた全ての措置を委員会に通報しなければならないこと。

(14) 意思決定をより透明なものとし、かつアセスメントのために提供される情報が包括的かつ信頼できるものにするため、関連する環境上の責任を有する機関及び公衆が、計画及びプログラムの環境アセスメントにおいて協議を受けること、及び意見の提出を含めた協議に十分な時間的余裕を見込んだ、適切な時間枠が設定されることが必要であること。

(15) 一の加盟国で作成された計画又はプログラムの実施が、他の加盟国の環境に著しい影響を与えるおそれのある場合に、当該関係加盟国と協議を開始し、関連する機関及び公衆が通知を受け、意見を提出することが可能となるための規定が設けられる必要があること。

(16) 環境報告書並びに関連する機関及び公衆によって表明された意見は、加盟国間の協議の結果とともに、当該計画及びプログラムの作成の過程において、かつその採択や立法手続への提出の前に、考慮されなければならないこと。

(17) 加盟国は、計画又はプログラムが採択されたときは、関連する機関及び公衆が通知を受け、関連情報が入手できるようにしなければならないこと。

(18) 本指令と、例えば野生の鳥類に関する1979年4月2日の欧州理事会指令79/409/EECや欧州理事会指令92/43/EEC[又は水政策の分野での欧州共同体の行動の枠組みを規定する指令 / /EC]のように、他の欧州共同体の法制によって、環境影響の評価が同時に義務づけられる場合には、アセスメントの重複を避けるため、加盟国は、関連する欧州共同体の法律の要求事項を満たしつつ、調整された又は共同の手続を規定するものとすること。

(19) 本指令の適用および有効性に関する最初の報告は、その発効の5年後に、それ以降は7年間隔で、欧州委員会により行われなければならない。環境保護の要件をさらに統合するため、それまでに得られた経験を考慮しつつ、最初の報告では、適当な場合には、特に他の領域/分野や他のタイプの計画やプログラムへの範囲の拡大の可能性に関する、本指令の修正提案が伴われなければならないこと。

本指令を採択した。

第1条 目的

本指令の目的は、本指令の規定に従って、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある一定の計画及びプログラムに対する環境アセスメントの実施を確保することにより、高いレベルの環境保護に寄与するとともに、持続可能な開発を促進するため計画及びプログラムの作成及び採択に環境への考慮を統合することに寄与することである。

第2条 定義

本指令において、

(a)「計画及びプログラム」とは、計画及びプログラム、並びにその修正であり、

-国、地域若しくは地方レベルでの機関により作成され、及び/若しくは採択されるもの、又は議会若しくは政府による立法手続を通じて採択されるためにこれらの機関によって作成されるもの、かつ、

-立法、規則又は行政規定により必要とされるもの、をいう。

(b)「環境アセスメント」とは、第4条から第9条までに従って、環境報告書を作成すること、協議を実施すること、意思決定の際に環境報告書及び協議の結果を考慮に入れること、並びに意思決定に関する情報を提供することをいう。

(c)「環境報告書」とは、第5条及び附属書Ⅰで必要とされる情報を含んだ計画及びプログラムの文書の一部をいう。

(d)「公衆」とは、自然人又は法人、及びその連合(association)、組織(organization)又は団体(group)をいう。

第3条 範囲

1.環境アセスメントは、第4条から第9条に従って、環境に著しい影響を及ぼすおそれのあるものとして第2項から第4項に規定される計画及びプログラムについて行われなければならない。

2.第3項に基づき、環境アセスメントは、以下の全ての計画及びプログラムについて行われなければならない。

(a) 農業、林業、漁業、エネルギー、産業、交通、廃棄物処理、水管理、通信、観光、都市及び農村計画、又は土地利用のために作成され、1985年のEEC指令337号(公共及び民間の事業の環境への影響に関する指令)の附属書Ⅰ及びIIに掲載される事業に対するその後の進展への同意のための枠組みとなるもの、又は

(b) その立地が及ぼすと考えられる影響に鑑み、92年のEEC指令43号(野生動植物の自然の生息地の保全に関する指令)第6条又は第7条に従ってアセスメントが必要であるとされたもの。

3.第2項で規定される計画及びプログラムであって、地方レベルで小規模な地域の利用を決定するもの、又は第2項で規定される計画若しくはプログラムの軽微な修正は、加盟国が環境に著しい影響を及ぼすと考えられると決定した場合にのみ、環境アセスメントを行うことが必要である。

4.加盟国は、事業に対するその後の進展への同意のための枠組みとなる、第2項に規定される計画及びプログラム以外の計画及びプログラムについて、環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるか否かについて決定しなければならない。

5.加盟国は、第3項及び第4項に規定されている計画及びプログラムが環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるか否かについて、ケース・バイ・ケースの検討によるか、計画又はプログラムのタイプを特定するか、両方のアプローチを混合させるかによって決定しなければならず、その全ての場合において附属書IIに規定される基準を考慮に入れなければならない。

6.第5項に基づき、ケース・バイ・ケースの検討を行う場合並びに計画及びプログラムのタイプを特定する場合には、第6条第3項に規定される機関が協議を受けなければならない。

7.加盟国は、第5項に基づく結果を公衆に利用可能なものとしなければならない。

8.以下の計画及びプログラムは、本指令の適用を受けない。

-国防又は民間の緊急事態に対処することのみを目的とする計画及びプログラム

-金融上又は財政上の計画及びプログラム

-構造基金に関する一般的な規定を定める1999年6月21日の欧州理事会規則(EC)1260/99に基づく2000-2006年の計画期間に含まれる計画及びプログラム、又は、農村開発のための欧州農業指導保証基金(EAGGF)からの支援に関する1999年5月17日の欧州理事会規則(EC)1257/99、並びに一定の規則の修正及び撤回に基づく2000-2006年及び2000-2007年の計画期間に含まれる計画及びプログラム

第4条 一般的な義務

1.第3条に規定される環境アセスメントは、計画又はプログラムを作成する過程において、かつ、採択される前又は立法手続に提出される前に行われなければならない。

2.本指令の要件は、加盟国における計画及びプログラムを作成するための既存の手続に統合されるか、又は本指令に適合するために設けられた手続に取り入れられなければならない。

3.計画及びプログラムが階層の一部を形成しているときには、加盟国は、アセスメントの重複を避けるために、計画及びプログラムの階層の異なる段階で、本指令に従って、アセスメントが行われるものであるという事実を考慮しなければならない。

第5条 環境報告書

1.第3条第1項により環境アセスメントが必要な場合には、環境報告書は、計画及びプログラムの実施による環境に著しいものとなるおそれのある影響、並びに計画又はプログラムの目的及び地理的な範囲を考慮した合理的な代替案を明らかにし、記述し及び評価して作成されなければならない。この目的のために提供されなければならない情報は、附属書Ⅰに規定される。

2.第1項に従って作成される環境報告書では、現在の知見及び評価手法、計画又はプログラムの内容及び詳細さの程度、意思決定プロセスの中での段階、アセスメントの重複を避ける観点から当該プロセスにおける他の段階において特定の事項についてより適切に評価することが可能かどうかの程度を考慮した上で、合理的に必要とされる情報を含まなければならない。

3.計画及びプログラムの環境への影響に関して利用可能な関連情報並びに他の意思決定の段階や他の欧州共同体の法制を通じて得られた関連情報は、附属書Ⅰに規定される情報を提供するものとして用いることができる。

4.環境報告書に含めなければならない情報の範囲と詳細さのレベルを決定する場合には、第6条第3項で規定される機関は協議されなければならない。

第6条 協議

1.第5条に従って作成される計画案又はプログラム案及び環境報告書は、本条第3項に規定される機関及び公衆が利用できるようにしなければならない。

2.第3項に規定される機関及び第4項に規定される公衆は、計画又はプログラムの採択又は立法手続への提出の前に、適切な時間枠内で、当該計画案又はプログラム案及びそれに伴う環境報告書に対して意見を表明する、早期のかつ効果的な機会が与えられなければならない。

3.加盟国は、その環境に責任を有するという理由により、計画及びプログラムの実施による環境への影響に関係すると考えられる協議されるべき機関を指名しなければならない。

4.加盟国は、環境保護を促進するもの及びその他関心を有するもの等、関連する非政府機関を含めて、第2項の目的のために公衆を明らかにしなければならない。

5.関係機関及び公衆への通知及び協議の詳細な取り決めは、加盟国によって決定されなければならない。

第7条 越境協議

1.加盟国が、当該国の領土に関して作成中の計画又はプログラムの実施が、他の加盟国の環境に著しい影響を与えるおそれがあると考えるとき、又は著しい影響を受けるおそれのある加盟国が要求したときは、当該国の領土内で計画又はプログラムを作成中の加盟国は、その採択又は立法手続への提出の前に、計画又はプログラムの案及び当該環境報告書の写しを当該他の加盟国に送付するものとする。

2.加盟国が第1項に基づき計画又はプログラムの案及び環境報告書の写しを送付されたときは、加盟国は、計画又はプログラムの採択又は立法手続への提出の前に協議を開始することを希望するかどうかを他の加盟国に対して表明するものとし、かつ加盟国がそのように表明した場合には、関係する加盟国は、計画又はプログラムの実施が及ぼすおそれのある国境を越えた環境影響及び当該影響を低減又は回避するために考えられる措置に関する協議を開始するものとする。

3.そのような協議が行われるときは、関係する加盟国は、加盟国内の第6条第3項に規定する機関及び著しい影響を受けるおそれのある第6条第4項に規定する公衆が、通知を受け、合理的な時間枠において意見を提出する機会が与えられることを確保するための調整の詳細に合意するものとする。

4.加盟国が本条に基づき協議を開始する必要がある場合には、加盟国は、当該協議を開始する際に、協議の期間に関する合理的な時間枠について合意するものとする。

第8条 意思決定

第5条に従って作成された環境報告書、第6条に従って表明された意見及び第7条に従って開始された協議の結果は、計画又はプログラムを作成する過程において、その採択又は立法手続への提出の前に考慮されなければならない。

第9条 意思決定に関する情報

1.加盟国は、計画又はプログラムが採択された場合には、第6条第3項に規定する機関、公衆及び第7条に基づき協議が行われた加盟国が、通知を受け、かつ通知された者が以下の項目について入手できるようにしなければならない。

(a)採択された計画又はプログラム

(b)環境への考慮が計画又はプログラムにどのように統合されたのか、及び第5条に従って作成された環境報告書、第6条に従って表明された意見及び第7条に従って開始した協議の結果が第8条に従ってどのように考慮されたのかを要約した説明、並びに取り扱われた合理的な代替案に照らし、採択された計画及びプログラムを選択した理由

2.第1項で規定されている情報に関する詳細な取り決めは、加盟国により決定されなければならない。

第10条 他の欧州理事会の立法との関係

1.本指令に基づき実施される環境アセスメントは、指令85/337/EECに基づく全ての要件、及びその他の欧州共同体の法律の要件に抵触するものではない。

2.本指令及び他の欧州共同体の法制から環境への影響の評価が同時に義務づけられる計画及びプログラムについて、加盟国は、特にアセスメントの重複を避けるために、関連する欧州共同体の法律の要求事項を満たしつつ、調整された又は共同の手続を規定することができる。

第11条 情報、報告及びレビュー

1.加盟国及び欧州委員会は、本指令を適用することにより得られた経験に関する情報を交換するものとする。

2.加盟国は、環境報告書の質に関して講じた措置を委員会に通報しなければならない。

3.欧州委員会は、[本指令発効の5年後]までに、本指令の適用及び有効性に関する最初の報告書を欧州議会及び欧州理事会に送付するものとする。環境保護の要件をさらに統合するため、条約第6条に従い、加盟国において本指令の適用により得られた経験を考慮しつつ、適当な場合には、最初の報告は本指令の修正提案を伴うことが期待される。特に委員会は、特に他の領域/分野や他のタイプの計画やプログラムへの範囲の拡大の可能性について検討を行う。新たな評価報告書は7年間隔で続くものとする。

4.欧州委員会は、本指令とEC規則1260/99及び規則1257/99との関係について、これらの規則に規定されている計画期間の終了の前に時間的な余裕を持って、報告するものとする。

第12条 本指令の実施

1.加盟国は、[本指令の発効後3年]以内に、本指令に適合するために必要な法律、規則及び行政規定を発効させるものとする。加盟国は、講じた措置につき、ただちに欧州委員会に通知するものとする。

2.加盟国が措置を講じるときには、これらの措置に本指令への言及を記載するか、又は、それらを公布する機会にそのような言及を伴せて行うものとする。当該言及の方法は、加盟国によって決定されるものとする。

3.第4条第1項に規定される義務は、最初の公式な準備のための行為が第1項に規定される日の後に行われる計画及びプログラムに対してのみ、適用されるものとする。

4.加盟国は、[本指令の発効後3年]以内に、第1項に規定される措置に加え、第3条の規定に従い、本指令に従って環境アセスメントを行うこととなる計画及びプログラムのタイプに関する情報を、欧州委員会に通知するものとする。欧州委員会は、この情報を加盟国が利用できるようにするものとする。この情報は定期的に更新される。

第13条 発効

本指令は、「欧州共同体公式機関紙」に掲載された日に発効するものとする。

第14条

本指令は加盟各国に向けられたものである。

ブリュッセルにて、

| 欧州議会のために | 欧州理事会のために |

| 欧州議会議長 | 欧州理事会議長 |

付属書Ⅰ

第5条第1項において言及されている情報

第5条1項に基づき、第5条第2項及び第3項に従って、提供されるべき情報は以下の通りである。

(a)計画又はプログラムの概要、主な目的並びに他の関連の計画及びプログラムとの関係

(b)現在の環境の状況及び計画又はプログラムが実施されない場合に予想される状況

(c)著しい影響を受けるおそれのある地域の環境特性

(d)計画又はプログラムに関連する既存の環境上の問題。これには、特に、理事会指令79/409/EEC及び92/43/EECに従って指定された地域などの環境上特に重要な地域に関連するものが含まれる。

(e)計画又はプログラムに関連する国際的なレベル、欧州委員会レベル又は加盟国レベルで確立された環境保護の目的、及びこれらの目的や環境上の考慮事項が、計画又はプログラムの作成中に考慮に入れられた方法

(f)環境に及ぼすおそれのある著しい影響

(g)計画又はプログラムの実施が環境に与える著しい負の影響を回避し、低減し、できる限り相殺するために構想された措置

(h)検討された代替案が選択された理由の概要、必要とされた情報を収集する際に直面した(技術的欠陥又はノウハウの不足等の)困難な点も含めてどのようにアセスメントが行われたかの記述

(i)計画又はプログラムの実施をモニターするために構想された措置の記述

(j)上記の表題のもとで提供された情報の非技術的概要

付属書II

第3条第5項に言及される、影響が著しいおそれがあるかを決定する基準

1.計画及びプログラムの特性、特に以下の事項を考慮する。

-事業その他の活動に関して、計画又はプログラムが、その位置、性格、規模及び実施条件又は資源を割り当てることにより、その枠組みを設ける程度

-計画又はプログラムが、その階層の中での影響を含め、他の計画又はプログラムに与える影響の程度

-特に持続可能な開発を促進する観点から、環境上の考慮を統合するための計画又はプログラムの妥当性

-計画又はプログラムに関連する環境上の問題

-欧州共同体の環境に関連する法律(例えば、廃棄物管理や水の保護に関連する計画又はプログラム)を実施するための計画又はプログラムの関連性

2.影響及び影響を受けると考えられる地域の特性、特に以下の事項を考慮する。

-影響の可能性、期間、頻度及び可逆性

-影響の累積性

-影響の越境性

-人間の健康又は環境へのリスク(例 事故によるもの)

-影響の大きさ及び空間的な範囲(地理的な区域及び影響を受けるおそれのある人口の大きさ)

3.オランダ

| 制度名 | 環境管理法(1987) |

| 概 要 |

|

| 対 象 |

例) -道路、鉄道、水路、港湾、パイプライン等の建設可能性を定める最初の立地計画 -地域開発計画 -水道及び工業用水の供給の拡大に関する計画、廃棄物処理方法・処理施設 の立地に関する規則 |

| 手 続 |

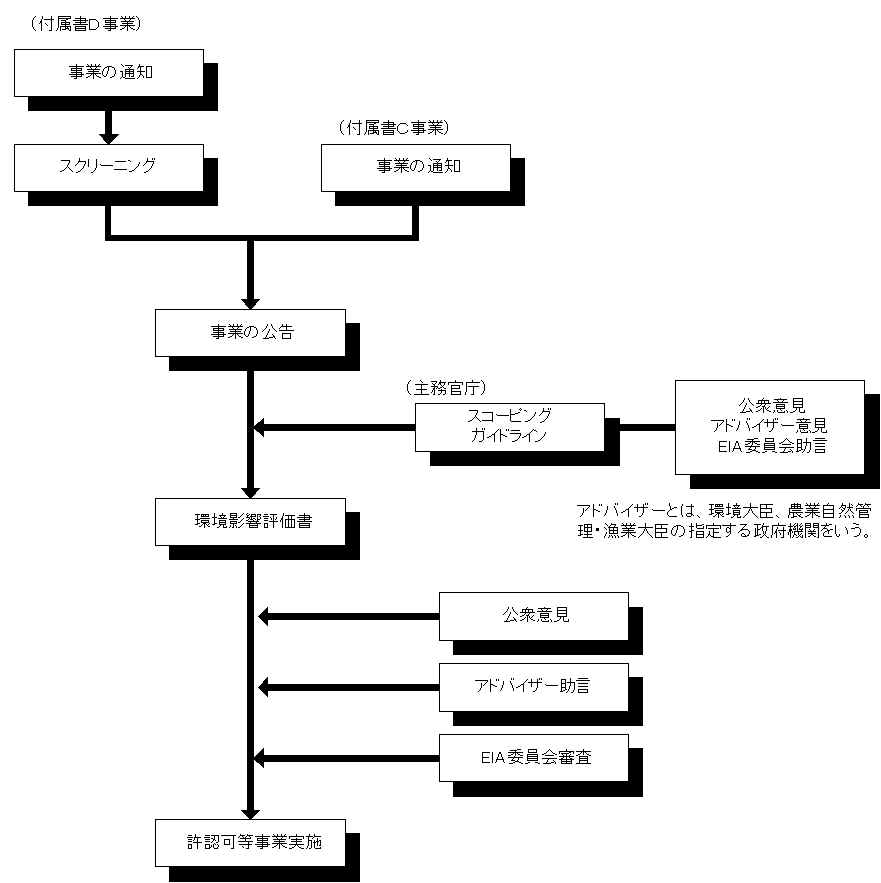

* 詳細は、別添フローを参照のこと。 |

| 評 価 |

|

| 適用事例 |

- 国家電力供給構造計画 - 飲料水及び工業用水に関する国家計画 - 国家廃棄物管理十箇年計画 等 |

| 備 考 |

|

(参考)オランダ・環境管理法の手続フロー図

4.フランス

| 制度名 | 自然保護法(1976、1993改正) |

| 概 要 | a) 1976年に欧州で初めて環境影響評価を法制化した自然保護法は、基本的

には事業を対象としているが、土地利用計画も一部その対象となっている。 b) また、場所や時期の異なる事業の累積的な影響を抑制するため、1993年 に同法が改正され、影響評価を行う事業に関連するプログラムについては、プログラム全体について環境評価書を作成することが義務付けられた。 |

| 対 象 | a) 土地利用計画 b) 重大な活動に関するプログラム(交通系の事業やガスパイプライン、送電線、橋の建設を含む地域開発計画が含まれる。) |

| 手 続 | a)

土地利用計画に対する手続は、事業アセスの手続と同じであり、立案者が環境影響調査等を実施し、報告書を許認可機関に提出する。許認可機関は、公衆の意見、環境大臣の意見を参考にして決定を行う。なお、スクリーニングやスコーピング手続は設けられていない。 b) プログラムに対する環境アセスメントは、環境評価委員会(地方議会議長と地方政府の首長が共同議長)が行うが、手続は事業アセスと同じであり、公衆の意見聴取、環境大臣による意見の聴取が行われる。 |

| 評 価 | ・代替案の比較が義務付けられている。 ・また、プログラムに対する環境アセスメントでは、小規模の事業も含めた 複合影響の評価が必要となっている。 |

| 適用事例 | ・プログラムに対する環境アセスメントは年間数十件程度の適用事例がある と報告されているが、具体的事例は入手していない。 |

| 備 考 |

5.イギリス

| 制度名 | 政策立案ガイダンスノートNo.12(1992) (Planning Policy Guidance Note No.12) |

| 概 要 | 1990年の都市・農村計画法の改正により、地方公共団体が策定する開発計画の策定に際して環境への配慮を行うこととされたことを受け、環境省が同法を解説するために作成したもの。 |

| 対 象 | 地方公共団体(郡(County)及び行政区(District))が策定する土地利用と開発の 枠組みを定める開発計画 |

| 手 続

|

|

| 評 価 | ガイドでは、配慮すべき事項として、地球温暖化、自然保護等15の項目を 取り上げ、それらの問題と地域開発計画との関連について説明するとともに、 環境上の配慮をどのように政策評価に組み込むかを記した「政策評価と環境」 (後述)を用いることを推奨されている。 |

| 適用事例 |

|

| 備 考 |

|

1.カナダ

| 制度名 | 政策、計画及びプログラムの提案の環境アセスメントに関する閣議命令 (1990、1999改正) (The 1999 Cabinet Directive on the Environment Assessment of Policy, Plan and Program Proposals) |

| 概 要 | 持続可能な開発を支援し、意思決定を行う者が経済上、社会上及び環境上の 考慮を統合することができるよう、一定の政策・計画等に対して環境アセス メントの実施を義務付けるもの。 |

| 対 象 | 政策、計画、プログラムの提案のうち、以下の要件を満たすもの。

|

| 手 続 |

|

| 評 価 |

|

| 適用事例 | ・西部穀物輸送法 等 |

| 備 |

|

(参考)

1999年の政策、計画及びプログラムの提案の環境アセスメントに関する閣議命令

(カナダ、暫定訳)

政府の持続可能な開発に対する強力なコミットメントに合致し、閣僚は、各省庁の政策、計画及びプログラムの提案が、適切な場合には、潜在的な環境への効果を考慮することを期待する。

具体的には、閣僚は、以下の2つの条件に当てはまる場合、政策、計画又はプログラムの提案の環境アセスメントが行われることを期待する。

1)提案が、その承認のため、個々の大臣又は閣議に提出されること、かつ、

2)提案の実施が、正又は負の重要な環境上の効果を及ぼす可能性があること。

また、各省庁は、その他の政策、計画又はプログラムの提案についても、状況が正当化されるならば、環境アセスメントを行うことが奨励される。アセスメント実施のイニシアティブは、持続可能な開発に向けた省庁の目標の実行がアセスメントによって支援される場合、又は、潜在的な環境への帰結に対する公衆の強い関心がある場合に、選択され得る。

閣僚は、環境アセスメントにおいて、環境に及ぼすおそれのある効果、負の効果を低減・回避するための緩和策の必要性及び緩和策を考慮した上でのあらゆる環境への負の効果の重要性が考慮されることを期待する。環境アセスメントは、経済的又は社会的分析と同等の基礎として、政策、計画及びプログラムの開発に寄与するものでなければならない。潜在的な環境への効果の分析を行う努力の程度は、予想される環境への効果の程度と釣り合いのとれたものでなければならない。環境上の考慮は、検討のために設定された選択肢のそれぞれの分析に十分に統合され、決定には環境アセスメントの結果が組み込まれなければならない。省庁は、適切な場合には、公衆を関与させるための既存の仕組みを可能な限り十分に活用し、環境アセスメントにより明らかになった事項を文書化し、報告しなければならない。

2.オランダ

| 制度名 | 環境テスト(閣議命令)(1995) (Environmental Test) |

| 概 要 | 国家の政策策定において、環境及び持続可能性に関する配慮に十分な余地を与えるため、環境上著しい影響を及ぼすおそれのある法令案に、環境に関する説明を記載することを義務付けるもの。 |

| 対 象 | 環境に著しい影響を及ぼす可能性のある法令 (法案、命令、各省の規則及び命令並びにその改正が含まれる。) |

| 手 続 |

法律案は最終的に議会において審議されること、各省庁は実質的にその内容について各方面との調整を図っていることがその理由とされている。 |

| 評 価 |

|

| 適用事例 |

|

| 備 考 |

|

3.デンマーク

| 制度名 | 法案その他の政府提案への意見に関する行政命令(1993、95改訂) (Administrative Order on Commentaries made on bills and other government proposals of 26 February 1993, replaced by the Administrative Order 11 January 1995) |

| 概 要 | 法案その他の政府提案及びその予想される影響を評価するための適切な基礎 を議会の議員及び公衆に提供するため、法律その他の政府提案を閣議に提案 する場合に、環境アセスメントの結果を記載した文書を作成することを義務付けるもの。 |

| 対 象 | 環境に著しい影響を与えるおそれのある法案その他の閣議への提案 (政策、計画、 プログラムが含まれる。) * なお、各省大臣が、環境に著しい影響を与えるおそれがないと判断する場合には、その結果を説明することが求められている。 |

| 手 続 |

|

| 評 価 |

|

| 適用事例 |

|

| 備 考 |

|

・イギリス

| 制度名 | 「政策評価と環境」(中央政府職員向けの手引き)(1991、98改訂) (Policy Appraisal and the Environment) |

| 概 要 | 政策決定において十分な環境配慮を行うことが重要であるとの認識から、環境省が、政策の立案を行う中央政府の職員向けに、政策評価に際して環境面からの評価を行うための手順や手法を手引きとして示したもの。 |

| 対 象 | 政府の「政策」が広く対象とされている。 (* 本報告書で「政策」とするもののみならず、「計画」「プログラム」が幅広く含まれる。) |

| 手 続 |

|

| 評 価 |

|

| 適用事例 | 不明 |

| 備 考 |

|

・世界銀行

| 制度名 | 業務方針・銀行手続OP/BP4.00「環境アセスメント」に基づく「セクター環境ア

セスメント」及び「地域環境アセスメント」(1989, 99年OP/BP4.01に改訂) (Sectoral Environmental Assessment, Regional Environmental Assessment) |

| 概 要 | 世界銀行では、その融資対象となる事業が適切かつ持続可能なものとなるよ

う環境アセスメント(EA)を導入している。EAは、対象となる案件に応じ

て環境影響評価(EIA)、セクターEA、地域EA等の中から選択することと

なっており、対象が政策、計画、プログラムやセクターや地域的な広がりを

持つ場合には、セクターEA又は地域EAが必要となっている。

*セクターEA:政策、計画、プログラム又はある特定のセクター(電力、交通、農業等)の一連の事業に伴う環境問題とその影響を調査するための環境アセスメントである。 *地域EA:政策、計画、プログラム又はある特定地域(都市部、流域、沿岸地帯等)における一連の事業に伴う環境問題とその影響を調査するための環境アセスメントである。ある特定の地域において累積的な影響が問題となる可能性のある複数の開発事業に適用される。 |

| 対 象 | 世界銀行の融資対象案件 |

| 手 続 | 融資の借入国が世界銀行の支援を受けつつ行う。スコーピング段階及び評価 文書の素案の段階で地域社会やNGOとの協議を経ること等が必要である。 |

| 評 価 | 代替案を比較検討することが義務付けられている。 |

| 適用事例 |

|

| 備 考 |

1.生物の多様性に関する条約(1992)

| 第6条 保全及び持続可能な利用のための一般的な措置 締約国は、その個々の状況及び能力に応じ、次のことを行う。 (b) 生物の多様性の保全及び持続可能な利用について、可能な限り、かつ、適当な場合には、関連のある部門別の又は部門にまたがる計画及び政策にこれを組み入れること。

第14条 影響の評価及び悪影響の最小化 1 締約国は、可能な限り、かつ、適当な場合には、次のことを行う。 (b) 生物の多様性に著しい悪影響を及ぼすおそれのある計画及び政策の環境への影響について十分な考慮が払われることを確保するため、適当な措置を導入すること |

2.気候変動に関する国際連合枠組条約(1992)

| 第4条 約束 1 すべての締約国は、それぞれ共通に有しているが差異のある責任、各国及び地域に特有の開発の優先順位並びに各国特有の目的及び事情を考慮して、次のことを行う。 (f) 気候変動に関し、関連する社会、経済及び環境に関する自国の政策及び措置において可能な範囲内で考慮を払うこと。気候変動を緩和し又はこれに適応するために自国が実施する事業又は措置の経済、公衆衛生及び環境に対する悪影響を最小限にするため、自国が案出し及び決定する適当な方法(例えば影響評価)を用いること。 |

3.アジェンダ21(1992、環境と開発に関する国連会議(UNCED)決定)

| 第8章 意思決定における環境と開発の統合 A.政策、計画、管理の各レベルにおける環境と開発の統合 8.5(b) 経済、社会、環境の分野内及び分野間における意思決定の影響を事前に、かつ同時に評価し得る総合的な分析手続きを採用すること。この手続は、個別の事業レベルを超えて、政策、プログラムレベルにまで適用されるべきである。分析は、また費用、便益及びリスクの評価も含むべきである。 |

4. IAIA:SEAパフォーマンスクライテリア最終ドラフト

IAIA(International Association for Impact Assessment 国際影響評価学会)は、20年の歴史を有する国際的な環境アセスメントに関する研究団体であり、多数の研究者、実務者が参加するとともに各国の環境アセスメント担当行政機関職員も参加し、また、UNEP、世界銀行等の国際機関とも連携している権威ある組織である。

IAIAでは、1998年以来約2年間にわたってSEAが効果的に実施される条件について検討を進めてきており、本年(2000年)6月に香港で開催されたIAIA定期総会のSEAに関するセッションで、この検討結果のとりまとめ案が「SEA performance criteria 2000 Draft 」として公表された。この案は香港大会SEAセッションにおいて、内容においては異議がなく承認された。

同案は従来からSEA研究の中心を担ってきたマリア・パルティダリオ(Maria Partidario: リスボン新大学教授 元IAIA会長)、ロブ・フェルヒューム(Rob Verheem オランダEIA委員会)の両氏が中心となってまとめたものである。内容的には6つの視点から17項目の条件を挙げた比較的簡単なものであるが、簡単なものであるだけに、SEAを理解し実施するためのポイントが明確であり、参考となるところが多い。EUの共通制度指令案とともに、現在の国際的なSEAのあり方に関する議論の方向性を理解する重要な資料と考えられる。

なお、同案については、上述のとおり内容的にはセッション参加者の満場一致の賛同が得られたものであり、内容的にはほぼ確定しているが、今後IAIAとしてどのような形で発表するか等の検討課題が残されているため、最終的な姿は未だ確定していないものである。

SEA performance criteria

2000 Draft SEA:

is integrated

ensures an appropriate environmental assessment of all strategic decisions relevant for the achievement of sustainable development

addresses the interrelationships of biophysical, social and economic aspects

is tiered to policies in relevant sectors and, where appropriate, to project EIA and decision making

is sustainability-led

facilitates identification of development options and alternative proposals that are more sustainable

is focused

provides sufficient, reliable and usable information for development planning and decision making

concentrates on key issues of sustainable development

is customised to the characteristics of the decision making process

is cost and time effective

is accountable

is the responsibility of the leading agencies for the strategic decision to be taken

is carried out with professionalism, rigor fairness, impartiality and balance

is subject to independent checks and verification

documents and justifies how sustainability issues were taken into account in decision making

is participative

informs and involves interested and affected publics and goverment bodies throughout the decision making process

explicitly addresses their inputs and concerns in documentation and decision making

has clear, easily understood information requirements and ensures sufficient access to all relevant information

is iterative

ensures availability of the assessment results early enough to influence the decision making process and inspire future planning

provides sufficient information on the actual impacts of implementing a strategic decision to judge whether this decision should be amended

I.e. that contribute to the overall sustainable development strategy as laid down in Rio 1992 and defined in the specific policies or values of a country

SEAパフォーマンスクライテリア

2000ドラフト (仮訳)

SEAパフォーマンスクライテリアは;

統合されている。

持続可能な開発の実現に関連する全ての戦略的意思決定事項について、適切な環境アセスメントを確実に実行する。

生物物理学的、社会的、経済的側面の相互関係について言及する。

関連セクターの政策や、適切な場合には、プロジェクトEIA及び政策決定に加えて実施される。

持続可能型である。

より持続可能な開発のオプションと代替案の特定を促進する。*

焦点が絞られている。

開発計画及び政策決定のための、十分で、信頼できる、かつ有用な情報を提供する。

持続可能な開発の主要課題に集中する。

政策決定プロセスの特徴に合わせる。

費用や時間の面で効率的である。

説明責任を果たすことができる。

戦略的決定を行う先導的機関としての責任を有する。

プロフェッショナリズム、厳密な公正さ、公平性、バランス感覚を持って実行される。

独立した審査と評価を受ける

政策決定において持続可能性の問題がどのように考慮されているか記録し、正当化する。

参加型である。

政策決定プロセスの全てにわたって、利害関係や影響を受ける一般市民及び政府機関に情報を提供する。

文書作成や政策決定において、入力した情報と懸念について明確に述べる。

明確な、容易に理解できる情報要件があり、全ての関連情報について十分なアクセスを保証する。

反復的である。

政策決定プロセスに影響を与え、将来の計画立案を促進できるよう、アセスメント結果が十分早く入手できるようにする。

戦略的決定事項を実行することによる実際の影響について、その決定事項を修正すべきかどうか判断するために十分な情報を提供する。

*1 持続可能性とは、1992年のリオ・サミットで定められたように、全体的な持続可能な開発戦略に貢献するものをいい、特定の政策または国の価値観の中で定義される。