平成14年度第1回検討会

資料 5

4章

2 ケーススタディ

1) ケーススタディのねらい

「1 総論」において、環境負荷分野の環境影響評価を進めるにあたっての環境保全措置及びそれを考慮した評価の手法と事後調査の考え方について示した。

本ケーススタディは、総論において示した基本的な考え方を具体的なイメージとしてとらえられるよう、事例や想定をもとに、温室効果ガス等と廃棄物等について例示したものである。

なお、このケーススタディで示されたものは、あくまでも考え方を整理するための一助とするものであって、実際の検討の見本ではないことに留意が必要である。

2) ケーススタディの実施方針

ケーススタディの実施方針は、温室効果ガス等のうち二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素については「環境事業団の実施する工業団地の造成事業」を例にして環境保全措置の立案の手順、評価及び事後調査計画立案までの作業の一連の流れを例示した。なお、二酸化炭素については「火力発電所建設事業」による例示も行うこととした。

また、フロン類(PFC、HFC)及び有害物質等については「環境事業団の実施する工業団地の造成事業」を例にして環境負荷量の把握手法や環境保全措置等について例示した。

廃棄物等については「環境事業団の実施する工業団地の造成事業」を例にして環境保全措置の立案の手順、評価及び事後調査計画立案までの作業の一連の流れを例示した。

なお、環境保全措置の検討においては、事業段階別での検討を行うことが望ましいことを「1 総論」で示したが、本ケーススタディ(環境事業団の実施する工業団地の造成事業及び火力発電所建設事業)においては、複数の環境保全措置を想定しやすいと考えられる供用時について検討を行うこととした。

表4-2-1 ケーススタディで例示した内容(温室効果ガス等)

| 活 動 | CO2・CH4・N2O | 発生交通に温室効果ガスの排出 | フロン類 | 有害物質 |

| 環境事業団の行う工業団地造成事業 | ◎ | ○ | ○ | ○ |

| 火力発電所建設事業 | ◎*1 |

○:環境負荷量の把握手法や環境保全措置の考え方等について例示

*1:火力発電所のケーススタディについてはCO2のみ例示

表4-2-2 ケーススタディで例示した内容(廃棄物等)

| 活 動 | 廃棄物 |

| 環境事業団の行う工業団地造成事業 | ◎ |

◎:環境保全措置立案の手順、評価及び事後調査計画の立案までの一連の流れを例示

2-1 温室効果ガス等

2-1-1 環境事業団の実施する工業団地造成事業

環境事業団の実施する工業団地造成事業では、進出する企業が確定している場合が多く、環境負荷発生の要因となる企業活動の推定がしやすいことから、工業団地に進出してきた企業(製造業)の工場の操業に伴って発生する温室効果ガス等について例示する。

なお、事業計画は、「H12技術検討会報告書*1」の取りまとめの際に設定した工業団地のケーススタディと同様とし、環境への負荷の状況は同報告書の予測結果を用いた。

*1 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会(2001) 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(Ⅱ)-環境影響評価の進め方-

1)温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素)の発生に係わるケーススタディ

(1)事業特性等の整理

[1]事業特性

・工業団地に進出する企業は確定(製紙業等8社)している。

・各進出企業の要望を取り入れた工業団地の造成を行う。

・工業団地から発生する環境負荷を削減するための対策が進出企業間で協議の上決定している。

・進出企業は全て同市内で操業を行っている施設の移転であり、規模的にも既存施設と同程度の施設を計画している。

[2]周辺地域における規制等

○○市においては、地球温暖化防止施策を中心とした「地球環境保全のための行動計画」を定めている。ここでは、COP3で合意した我が国での二酸化炭素削減量である平成2年レベルに対し6%削減を平成20年~平成24年の間に達成することを目標としている。

(2)環境影響評価段階における環境保全措置の立案の手順・環境保全措置の内容

[1]保全方針の設定

当該工業団地に進出予定の工場別の環境負荷発生量を表4-2-3に示す。製紙業A工場での排出が圧倒的に大きく、A工場での対策の効果が工業団地全体から排出される温室効果ガスの削減量に対し大きく寄与する。

したがって、A工場から発生する温室効果ガスを削減することが、より効果的であると考えられることから、「A工場の操業に伴うエネルギー消費の削減」を優先的に環境保全措置を講じる。なお、各工場においても可能な限りの保全措置を実施し、工業団地全体から発生する温室効果ガスの発生・排出の抑制を図るものとする。

表4-2-3 工場別の二酸化炭素換算排出量(kg-CO2)

[2]環境保全措置の目標設定

(ア)回避・低減の実行可能性からの目標設定

A工場においては、製紙残渣の減量化の観点から焼却処理施設の設置が事業計画に組み込まれている。その焼却廃熱を利用して工場内の消費エネルギーの削減を図る。

また、コージェネレーション施設の導入により工場内で利用する電力を賄うとともに、発電による廃熱を団地内の他の工場に供給することにより、工業団地全体で消費エネルギーの削減を図る。

(イ)削減計画等との整合性からの目標設定

当該事業の計画地である○○市では、温室効果ガスの排出量について、平成2年の排出量に対し6%削減する計画を策定している。よって、当該事業においては、環境保全措置の実施により○○市の目標としている6%の削減を図る。

[3]環境保全措置の検討

環境保全措置の検討に際しては、個別の環境保全措置の内容を整理したうえで、複数案の比較検討により、当該事業における採用案*1の抽出を行う。

*1:ここでいう採用案とは、事業者が実行可能な範囲内で環境への負荷の回避・低減が図られている環境保全措置とする。

(ア)個別の環境保全措置の提示

A工場から発生する温室効果ガスの環境保全措置として、検討できる技術等について網羅的に把握した上で、本事業において適用可能な技術を検討・整理した。結果を表4-2-4に示す。

表4-2-4 A工場における温室効果ガス発生に対する環境保全措置

| 環境保全措置 | 環境保全措置の内容 | 備 考 | |

| 未利用エネルギーの活用 | 廃棄物焼却廃熱の利用 |

焼却廃熱を製紙業のうち抄紙生産工程用の蒸気として利用する。 |

|

| コージェネレーション施設の設置 |

A工場で利用する全電力を発電できる施設を設ける。 |

再開発ビルや工業団地への導入実績が多数あり、効果を挙げている。ただし、その効果については導入するシステムや運用方法により異なるので、要求する効果が得られているかを事後調査において確認する必要がある。 |

|

| 低炭素燃料の転換省エネルギー化 | 都市ガスの利用 |

コージェネレーションの燃料としては比較的二酸化炭素排出係数の低い都市ガスを使用して、灯油などの石油の使用を行わない。 |

都市ガスの二酸化炭素排出係数は灯油に比べ小さいため、同じ熱量を得る場合、確実に二酸化炭素量排出量を削減することができる。ただし、その運用方法により変動があるため、要求する効果が得られているかを事後調査により確認する必要ある。 |

また、A工場以外の進出企業から発生する温室効果ガスの排出抑制を図るための実施可能な保全措置を講じる。進出企業全体で実施可能な環境保全措置を表4-2-5に示す。

表4-2-5 進出企業全体での温室効果ガスの排出削減計画

| 環境保全措置 | 環境保全措置の内容 | 備 考 | |

| 未利用エネルギーの活用 | コージェネレーションの廃熱の利用 |

A工場で設置するコージェネレーション施設の廃熱を自工場内だけでなく他の事業者にも供給する。 熱供給を受ける各工場は燃料による空調の全部と電力による空調の一部をこの熱供給で代替する。 |

|

(イ)複数案の設定

先に整理した個別の環境保全措置を組み合わせた複数案として、以下の2案を設定した。

●対策案1:廃棄物焼却廃熱の利用

A工場においては、製紙残渣の減量化の観点から焼却処理施設の設置を事業計画に組み込んでおり、その焼却廃熱を利用して工場内の消費エネルギーの削減を図る。

●対策案2:廃棄物焼却廃熱の利用+コージェネレーション+都市ガス利用

対策案1(廃棄物焼却廃熱の利用)に加え、コージェネレーション施設を導入することによりA工場で消費する電力を賄う。コージェネレーション施設の燃料は都市ガスとして、二酸化炭素排出量の削減を図る。また、発電による廃熱は工業団地内の各工場に熱供給を行う。

(ウ)環境保全措置による削減量

環境保全措置による削減量を表4-2-6に示す。削減量は対策案1(廃棄物焼却排熱供給)で約6.2千t/年で削減率は約16.3%、対策案2で約8.1千t/年で削減率は約21.6%となっている。

表4-2-6 環境保全措置による温室効果ガス削減量(kg-CO2/年)

| 対策案1

廃棄物焼却廃熱供給 |

対策案2

廃棄物焼却廃熱供給+コージェネレーション |

|

| 発生量

(ベースライン) |

37,763,628 | 37,763,628 |

| 排出量 | 31,611,609 | 29,620,453 |

| 削減量 | 6,152,019

(16.3%) |

8,143,175

(21.6%) |

※削減量の欄の( )内は発生量に対する削減量の割合

[4]環境保全措置の妥当性の検証

表4-2-7に各検討案の比較の結果を示す。

対策案1~2の環境保全措置についての「技術的側面からの実行可能性」、「削減効果」、「他の環境要素への影響」、「目標値との整合性」及び「予測の不確実性」から比較検討した結果、対策案2(廃棄物焼却排熱の利用+コージェネレーション)を採用案とする。

表4-2-7 環境保全措置の検証

| 原案(ベースライン) | 対策案1 | 対策案2 | |

| 環境保全措置 | - | 廃棄物焼却廃熱の利用 |

廃棄物焼却廃熱の利用 + コージェネレーション施設の導入 |

|

技術的側面からの実行の可能性 |

- |

焼却処理の際の廃熱を利用することは、廃棄物焼却処分場等で一般的に採用されている。 |

コジェネレーションについては再開発事業等に数多く採用されており、省エネルギーに対し効果を挙げている。 |

| ○ | ○ | ||

| 削減効果()は排出量 |

- (37.8千t-CO2) |

-6.2千t-CO2 (31.6千t-CO2) |

-8.1千t-CO2 (29.6千t-CO2) |

|

他の環境要素への影響 |

- |

廃棄物の焼却処理に伴うダイオキシン類の発生が懸念されるため、大気分野において検討を行う。 |

コージェネレーションの燃料使用に伴う大気中へのNOx、SOx等の拡散が懸念されるため、大気分野において検討を行う。 |

|

目標値との整合性(原案に対する6%以上の温室効果ガス排出量削減) |

- | 16.3%削減 | 21.6%削減 |

| ○ | ○ | ||

| 予測の不確実性等 | - | 期待する熱効率が得られるか不明 | 期待する発電効率が得られるか不明 |

| 判定 |

温室効果ガス排出に対し、回避、低減するための対策が必要と考えられる。 |

対策の実施により目標値を満足する。 |

対策案1のみでも目標値を満足するが、工業団地からの排出される温室効果ガスに対し進出企業全体で可能な限り回避、低減を図っているため、本対策案を最適案とする。 |

| ○ | ◎ |

(3)評価

[1]回避・低減に係る評価

(ア)実行可能な範囲での回避・低減措置

複数の企業体が協働して温室効果ガスを削減することを目的として、廃棄物焼却廃熱の共同利用やコージェネレーションを導入し、工業団地全体で温室効果ガスを削減するシステムを構築している。また、これらの導入については進出企業間で協議の上決定され、事業計画にも組み込まれている。

したがって、技術的側面、事業的側面、経済的側面から実行可能な範囲での回避・低減措置であると考える。

(イ)複数の環境保全措置の比較

比較した複数の環境保全措置の中では、対策案2(廃棄物焼却廃熱の利用+コージェネレーション施設の導入)が最も温室効果ガスの排出量が少なく、ベースラインに対し約21.6%の削減を実現している。

また、対策案1及び対策案2で比較検討を行った結果、採用案(対策案2)が対策案1に比べ約6.3%削減可能である。

(ウ)環境保全措置の実施と効果の確実性

●廃棄物焼却廃熱の利用、コージェネレーション施設の設置および燃料の都市ガス利用は既に事業計画に盛り込まれており、実施者が確定している。

●製紙業の操業の状況が不安定になると、廃棄物焼却施設の運転等に影響がおよぶことが考えられ、保全措置全体として期待される効果が変動する可能性がある。

●採用する環境保全措置は、個別の技術としては実績もあるものの、期待する削減効果が得られるかを事後調査により確認する必要がある。

[2]目標との整合に係る評価

対策案2では、工業団地全体で約22%の削減となっており、○○市の削減目標に貢献できる。

(4)事後調査

工業団地造成後の施設の供用による温室効果ガスについては環境保全措置を講じることにより排出量の削減が可能であり、環境保全措置の目標を満足すると判断された。

ただし、これらの予測は既往調査の結果や実績などを用いていること、また、A工場の操業の状況によっては、廃棄物焼却施設の運転に影響がおよぶことが考えられることから、期待する保全措置の効果が得られているかどうかを事後調査を実施し、確認に努めることとする。

表4-2-8に事後調査の手法を示す。

表4-2-8 事後調査の手法

| 調査項目 |

<環境保全措置の対象項目> 温室効果ガス(二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、・・・) <周辺環境の状況> 削減計画の目標値、国内における法整備、・・・ |

| 調査内容 | 年間燃料使用量、年間発電電力量等を事業の運転管理記録等による確認する。 |

| 調査実施時期 | 工場の操業開始後、定常的になった時期とする。 |

| 調査期間 | 1年間(通年)とする。 |

| 調査結果の取扱い | 調査結果は事業所において公表及びインターネット等による公開を行う。 |

| 不測の場合の対処 | 設備の稼働状況等を再調査すると共に原因を究明し、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を行う。 |

| 実施主体 | 事業者 |

2)温室効果ガス(二酸化炭素、フロン類)、有害物質等の環境負荷量の把握、保全措置に係るケーススタディ

(1)通勤車両から発生する温室効果ガスの把握手法及び環境保全措置の例

温室効果ガスの発生要因として、工場のエネルギー消費の他、発生交通の燃料消費について検討する場合もあるため、ここでは、工業団地の造成事業実施後に発生する通勤車両の燃料消費伴う温室効果ガスの把握手法及び環境保全措置を講じた場合の一例を示す。

1.環境負荷量の把握方法の例

通勤車両より排出される温室効果ガスは以下の式により把握できる。

「発生交通量」、「走行キロ」の算定手法の一例を技術シート 温室効果ガス等-●に示す。また、燃料消費率、排出係数については以下の図書が参考にできる。

・燃料消費率:国土交通省 自動車輸送統計年報(毎年更新)

・排出係数 :環 境 省 温室効果ガス排出量算定に関する検討結果(毎年更新)

2.環境保全措置

発生交通量から排出される温室効果ガスの環境保全措置としては以下があげられる。

(a) 自動車の高効率化・平均燃費の向上、省エネ運転の推進 等

(b) 効率的輸送・公共輸送の利用、通勤バスの導入、カーシェアリングの推進 等

3.環境保全措置の事例

面開発事業の実施後に立地した工業団地等から発生する通勤車両より排出される温室効果ガス及び環境保全措置を講じた際の温室効果ガス排出量の算定事例を以下に示す。なお、標記の簡略化のため、温室効果ガスのうち二酸化炭素のみを例示した。

*1:国土交通省 自動車輸送統計年報 ●年

*2:環 境 省 温室効果ガス排出量算定に関する検討結果 ●年

(2)フロン類(HFC、PFC)の把握手法及び環境保全措置の例

フロン類の発生要因としては、工場や事務所ビルでのエアコンディショナーの使用に伴う漏出があげられ、工場や事務所ビルの規模等によっては、導入されるエアコンディショナーに封入されているフロン類の漏出量についても検討する場合もあるため、ここでは、工業団地造成事業により進出してくる企業の事務所ビル等に導入されるエアコンディショナーに封入されるフロン類の把握手法及び環境保全措置の一例を示す。

1.環境負荷量の把握方法の例

エアコンディショナーに封入されているフロン類については下記のフローに示すとおり、当該事業における事務所等の延べ床面積から熱負荷を求め、求めた熱負荷に対し十分な冷房能力を持つ屋外機・屋内機を選定し、これらの機器に封入されているフロン類を必要基数分積み上げることにより把握が可能である。

熱負荷については冷暖房施設に関する既往設計データを活用することができる。なお、熱負荷算定に参考にできる資料を技術シート:温室効果ガス-●に示した。また、エアコンディショナーに封入されている冷媒(フロン類)の量についてはメーカーカタログから推定が可能であり、これらについてはインターネットからも情報を得ることができる。

2.環境保全措置の事例

エアコンディショナーに封入されているフロン類に対する環境保全措置の一例として「適正な保守・点検及び管理時における不必要な漏洩の防除を図る。」ことがあげられる。

(3)有害物質の把握手法及び環境保全措置の例

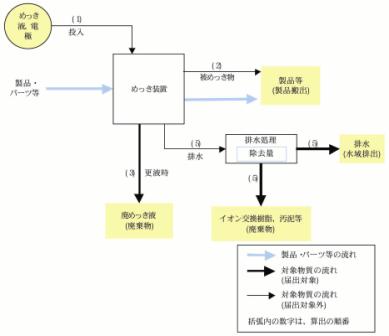

製造業などの事業活動において使用される有害物質について検討する場合もあるため、ここでは、工業団地造成事業により進出してくる企業のうち、電気めっき業において使用される有害物質の把握手法及び環境保全措置の一例を示す。

なお、環境事業団の実施する造成事業では、進出する企業が確定している場合が多く、取り扱う有害物質を想定しやすく、本ケーススタディではその一例を示す。

1.環境負荷量の把握方法の例

めっき工程で使用する有害物質は水域への排出や廃棄物としての移動等がある。これらの排出量や移動量の予測には以下の図書が参考にできる。

・経済産業省・環境省 PRTR排出量等算定マニュアル 2001

・東京都 化学物質適正管理の手引き 2001

また、上記の図書以外にも地方公共団体等や各種業界団体においても化学物質の適正管理に努めるべく排出量等の把握手法を取りまとめている資料があるので、それらも参考にできる。

めっき業の作業工程と化学物質の排出・移動経路の一例を以下に示す。

出典)経済産業省・環境省 PRTR排出量等算出マニュアル、2001

2.環境保全措置の事例

めっき工程で発生した廃液に含有する重金属類を適正な薬品を用いて分離する。分離後の汚泥については有価物として回収が図れる業者に処理を委託する。委託後の汚泥についてもマニフェストにより処理・処分の状況等を記録保管する。

また、ISO14001で定める環境管理システムに基づく記録の外部監査を受けるとともに記録を公表することで、対策の実行について第三者による監視と情報公開に努める。

2-1-2 発電事業におけるエネルギー消費(温室効果ガス)

本ケーススタディでは改良型コンバインドサイクル発電方式を採用している火力発電の操業に伴って発生する二酸化炭素について環境保全措置の立案の手順、環境保全措置の内容を例を示す。

なお、事業計画は、「H12技術検討会報告書*1」の取りまとめの際に設定した火力発電所のケーススタディと同様とし、環境への負荷の状況は同報告書の予測結果を用いた。

また、「2-1-1 工業団地造成事業における温室効果ガスの発生に係るケーススタディ」の各項においてで示したケーススタディの考え方等は、特記する必要がある場合に示すこととした。

*1 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会(2001) 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(Ⅱ)-環境影響評価の進め方-

(1)事業特性等の整理

[1]事業特性

・既存火力発電所の敷地内に新たに火力発電所を設置する。

・50万kwの改良型コンバインドサイクル発電機2機を新設する。

・ボイラーは、排熱回収自然循環型、ガスタービン及び蒸気タービンは開放サイクル型及び串型再熱式とする。

・発電所は横軸円筒界磁型の設備を設置する。

[2]削減目標等

発電事業者で構成する電気事業連合会では「電気事業における環境行動計画」を策定し、平成22年度の二酸化炭素排出原単位(使用電力1kWh当たりの二酸化炭素排出量)平成2年度から20%程度低減するとの目標を掲げている。なお、この目標達成には、原子力発電の推進や送配電ロスの低減等電力設備の効率向上等も含まれる。

(2)環境影響評価段階における環境保全措置の立案の手順・環境保全措置の内容

[1]保全方針の設定

環境保全措置の対象は「発電方式」とした。

[2]環境保全措置の目標設定

(ア)回避・低減の実行可能性からの目標設定

現在の技術レベルで最も高い発電効率が期待できるコンバインドサイクル発電方式より、さらに熱効率を上昇させるものとする。

(イ)目標等との整合性からの目標設定

電気事業団体が掲げる目標を達成できるよう本事業においても目標に貢献できるものとする。

[3]環境保全措置の検討

(ア)複数案の設定

従来発電方式に採用されている汽力発電方式をベースラインとし、近年用いられているコンバインドサイクル発電方式と、これに対しガスタービンに新耐熱合金を使用したり、新しい冷却技術の開発することにより、さらに熱効率を上昇させた改良型コンバインドサイクル発電方式を環境保全措置として設定した。

*1現在、汽力発電方式からコンバインドサイクル発電方式への移行期であるため、従来型の汽力発電方式をベースラインとした。今後、火力発電方式はコンバインドサイクル発電方式が主要な方式となることが考えられることから、実際の環境影響評価においては比較対照とするベースラインの設定には技術の動向に留意する必要がある。

(イ)環境保全措置による削減量

環境保全措置による削減量を表4-2-9に示す。削減量は汽力発電方式に比べ、コンバインドサイクル発電方式で8万t-cの削減となり、1kWh当たりの排出量では0.01 kg-Cが削減される。また、改良型コンバインドサイクル発電方式で14万t-cの削減が可能となり、1kWh当たりの排出量では0.02 kg-Cが削減される。

表4-2-9 環境保全措置による削減量

| 項 目 | 汽力発電方式 | コンバインドサイクル発電方式 | 改良型コンバインドサイクル発電方式 |

| 熱効率(%) | 40 | 45 | 50 |

| CO2排出量(万t-CO2) | 271.3 | 242 | 220 |

|

kWh当たりの排出原単位(kg-CO2/kWh) |

0.44 | 0.40 | 0.37 |

※(予測の詳細についてはH12技術検討会資料参照。)

[4]環境保全措置の妥当性の検証

表4-2-10に各対策案の比較の結果を示す。

対策案1~2の環境保全措置についての「技術的側面からの実行可能性」、「削減効果」、「他の環境要素への影響」、「目標値との整合性」及び「予測の不確実性」から比較検討した結果、対策案2を採用案とする。

表4-2-10 環境保全措置の検証

| 汽力発電 | コンバインドサイクル発電 | 改良型コンバインドサイクル発電 | |

|

技術的側面からの実行の可能性 |

- |

現在の技術で最も高い発電効率が期待できるコンバインドサイクル発電方式を採用されている。 |

コンバインドサイクル発電方式をさらにガスタービンに新耐熱合金や新しい冷却技術の開発により熱効率を向上している。 |

| ○ | ○ | ||

|

削減効果 ()は排出量 |

- (0.44 kg-CO2/kWh) |

0.037 kg-CO2/kWh (0.40 kg-CO2/kWh) |

0.073 kg-CO2/kWh (0.37 kg-CO2/kWh) |

|

他の環境要素への影響 |

- |

発電に伴うエネルギー効率が改善されるため、燃料消費量が低減される。このため、燃焼による影響が懸念される大気分野においても負荷量は低減されるものと考える。 |

|

| 目標値との整合性 | - |

発電量当りの二酸化炭素排出量を削減し、電気事業連合会の掲げる目標に貢献できる。 |

|

| ○ | ○ | ||

| 予測の不確実性等 | - |

期待する熱効率が得られるか検証する必要がある。 |

期待する熱効率が得られるか検証する必要がある。 |

|

判定 |

温室効果ガス排出に対し、回避、低減するための対策が必要と考えられる。 |

対策の実施により温室効果ガスの削減が図られている。 |

コンバインドサイクル発電よりさらに効率的に温室効果ガスの削減が図られている。 |

| ○ | ◎ | ||

(3)評価

[1]回避・低減に係る評価

(ア)実行可能な範囲での最大限の回避・低減措置

環境保全措置として設定した改良型コンバインドサイクル発電方式は、最新の発電方式であり、事業計画に組み込まれている。したがって、技術的側面、事業的側面、経済的側面から実行可能な範囲での回避・低減措置である。

(イ)環境保全措置の実施と効果の確実性

熱効率を確実に維持すること、または熱効率の向上の可能性のために下記の対策を実施することとしている。ただし、期待する効果(熱効率等)が得られているかを事後調査により確認する必要がある。

・運用開始後、定期点検として、復水器細管の清掃(1年に1~2回)、廃熱回収ボイラーチューブ内部の点検結果により必要に応じ化学洗浄の実施等を確実に実施し、設備の維持管理に努める。

・運用開始後の日常点検として、蒸気温度管理、復水器真空度管理、給水加熱器性能管理等を十分管理し、機器性能の適正管理を行う。

[2]目標との整合に係る評価

本事業の二酸化炭素排出原単位により、電気事業団体における2010年度の二酸化炭素排出原単位を1990年度から20%程度低減する目標に対し貢献できるものである。

(4)事後調査

火力発電所の供用による温室効果ガスについては環境保全措置を講じることにより排出量の削減が可能であり、環境保全措置の目標を満足すると判断された。

ただし、これらの予測は既往調査の結果や実績などを用いていること、また、電力需要の状況によっては、発電施設の運転に影響がおよぶことが考えられることから、期待する保全措置の効果が得られているかどうかを事後調査を実施し、確認に努めることとする。

表4-2-11に事後調査の手法を示す。

表4-2-11 事後調査の手法

| 調査項目 |

<環境保全措置の対象項目> 温室効果ガス(二酸化炭素) <周辺環境の状況> 削減計画の目標値、国内における法整備・・・ |

| 調査内容 | 年間燃料使用量、年間発電電力量を事業の運転管理記録等による確認する。 |

| 調査実施時期 | 火力発電所の供用後、定常的になった時期とする。 |

| 調査期間 | 1年間(通年)とする。 |

| 調査結果の取扱い | 調査結果は事業所において公表及びインターネット等による公開を行う。 |

| 不測の場合の対処 | 設備の稼働状況等を再調査すると共に原因を究明し、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を行う。 |

| 実施主体 | 事業者 |

本ケーススタディでは、工業団地造成事業における廃棄物等の発生に係わる環境保全措置の立案の手順、環境保全措置の内容の例を示す。

環境事業団の実施する工業団地造成事業では、進出する企業が確定している場合が多く、環境負荷発生の要因となる企業活動の推定がしやすいことから、工業団地に進出してきた企業(製造業)の工場の操業に伴って発生する廃棄物(供用時における産業廃棄物)について例示する。

なお、事業計画は、「H12技術検討会報告書*1」の取りまとめの際に設定した工業団地のケーススタディと同様とし、環境への負荷の状況は同報告書の予測結果を用いた。

*1 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会(2001) 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(Ⅱ)-環境影響評価の進め方-

1) 事業特性等の整理

(1)事業特性

・工業団地に進出する企業は確定(製紙業等8社)している。

・各進出企業の要望を取り入れた工業団地の造成を行う。

・ゼロエミッションとなるよう廃棄物削減対策が事業計画に盛り込まれている。

・工業団地から発生する環境負荷を削減するための対策が進出企業間で協議の上決定している。

・進出企業は全て同市内で操業を行っている施設の移転であり、規模的にも既存施設と同程度の施設を計画している。

(2)周辺地域における規制等

○○市では、産業廃棄物について事業者に係る発生源対策に数値目標は示していない。ただし、○○市で掲げる「産業廃棄物処理指導計画」では「産業廃棄物の減量化・資源化の一層の推進」としているため、事業者が実施可能な最大限の努力が図られることを目標としている。

2) 環境影響評価段階における環境保全措置の立案の手順・環境保全措置の内容

(1)保全方針の設定

保全方針を設定する際には、環境負荷削減の観点から、環境負荷量が多く、環境保全措置の効果が期待できる環境保全措置の優先度の高い環境影響要因の抽出を行う。ここでは工業団地への進出企業で最も廃棄物を排出する可能性の高い企業を抽出し、保全方針の設定の事例を示す。

工場別廃棄物種類別の環境負荷量発生量(ベースライン)を表4-2-12に示す。製紙業A工場での排出が圧倒的に大きく、特に製紙残渣は全体の6割近くを占める。A工場での対策効果が工業団地全体から排出される廃棄物の削減量に大きく寄与する。

A工場から発生する廃棄物を削減することが、より効果的であると考えられることから、本事業においてはA工場に対して優先的に環境保全措置を講じる。なお、事業実施に際しては可能な限り工業団地全体から発生する廃棄物についても発生・排出量の抑制を図ることとする。

表4-2-12 工場別の廃棄物排出量(t/年)

| 工場 | 業種 | 紙くず | パルパー粕 | 廃プラスチック | 金属くず | レンガくず | ばいじん | 製紙残渣 | 排水処理汚泥 | 廃油 | 水酸化銅汚泥 | 合計 |

| A | 製紙 | 10 | 3000 | 7 | 754 | 15000 | 47000 | 65771 | ||||

| B | 鋼材溶接 | 7 | 8 | 15 | ||||||||

| C | 倉庫 | |||||||||||

| D | 鋼材溶接 | 3 | 25 | 28 | ||||||||

| E | 配管加工 | 3 | 4 | 7 | ||||||||

| F | 非鉄金属製造業 | 2 | 11 | 5 | 4 | 100 | 122 | |||||

| G | めっき | 3 | 1 | 4 | ||||||||

| H | めっき | 4 | 13000 | 1 | 13005 | |||||||

| I | 電気機械器具製造業 | 1 | 1 | |||||||||

| 合 計 | 10 | 3000 | 30 | 803 | 5 | 15000 | 47000 | 13000 | 5 | 100 | 78853 | |

※予測の詳細についてはH12技術検討会資料 参照。

(2)環境保全措置の目標設定

[1]回避・低減の実行可能性からの目標設定

当該事業においては廃棄物焼却処理施設を導入することにより減量化を図り、またその焼却灰について近隣のセメント工場にフライアッシュ用セメントとして売却することにより再生利用の促進を図ることが、事業計画に組み込まれている。

A工場において大量に発生する製紙残渣を焼却処理することを前提に工業団地から排出される廃棄物の量を抑制することとする。

[2]削減計画等との整合性からの目標設定

○○市で掲げる目標を満足できるよう「産業廃棄物の減量化・資源化の一層の推進」を図ることとする。

(3)環境保全措置の検討

「[1]保全方針の設定の例」で示したとおり、当該工業団地では進出する各工場において可能な限り保全措置を実施し、工業団地全体で廃棄物の発生・排出抑制を図る計画であるが、ここでは環境負荷への寄与が高く、対策効果の効果の大きいA工場から排出される廃棄物の削減を優先的に検討した環境保全措置の設定(例)を示す。

環境保全措置の検討に際しては、個別の環境保全措置の内容を整理したうえで、複数案の比較検討により、当該事業における採用案の抽出を行う。

[1]個別の環境保全措置の提示

A工場から発生する廃棄物の環境保全措置として、検討できる技術等について網羅的に把握した上で、本事業において適用可能な技術を検討・整理した。結果を表4-2-13に示す。

表4-2-13 A工場における廃棄物発生に対する環境保全措置

| 環境保全措置 | 対 象 | 環境保全措置の内容 |

| 資源化(エネルギー回収) | 製紙残渣 | 廃棄物の減量化及び工場内熱供給を目的として焼却処理を実施 |

| 減量化・無害化 | パルパー粕 | 〃 |

| 排水処理汚泥 | 〃 | |

| 資源化(再利用) | ばいじん |

焼却処理で発生したばいじんを近隣のセメント製造工場でフライアッシュセメント原料として利用する。 |

また、A工場以外の進出企業で発生する廃棄物の排出抑制を図るための実施可能な環境保全措置を講じる。

進出企業全体で実施可能な環境保全措置を表4-2-14に示す。

表4-2-14 全進出企業における廃棄物発生、排出抑制対策計画

| 環境保全措置 | 対 象 | 環境保全措置の内容 |

| 資源化(再利用) | 廃プラスチック | 自区内で発生する廃プラスチックは、近隣の高炉施設で還元剤として利用する |

| 紙くず | 自区内で発生する紙くずを製紙グループ(A工場)で再生 | |

| 委託処理 | 水酸化銅汚泥 | 排出汚泥のうち、水酸化銅は有価物として処理(委託) |

| 金属くず | 鉄、アルミ等を分別回収し、資源回収業者へ循環 | |

| レンガくず | 分別回収し、資源回収業者へ循環 | |

| 廃 油 |

〃 |

[2]複数案の設定

先に整理した個別の環境保全措置を組み合わせた複数案として、以下のベースラインと対策案として2案を設定した。なお、各企業で実施する環境保全措置の実施の確実性を確保するため、進出企業の代表者による「連絡会議」を設立し、連絡会議主導で環境保全措置を実施する。

●ベースライン(製紙グループで実施する焼却処理のみ)

製紙業では大量に発生する製紙残渣の減量化を図るため焼却処理することは一般的であることから、焼却処理による減量化は評価を行うためのベースラインとした。

●対策案1(周辺事業者による資源化)

焼却処理で発生したばいじんを周辺企業(セメント製造工場)に売却し、フライアッシュセメントの原料として利用を図る。

●対策案2(対策案1+委託処理による資源化)

対策案2に加え、工業団地から発生する廃棄物を可能な限り有効利用を図るため、鉄くず及び汚泥から有価物として回収できるものは業者へ循環させ、廃プラスチックは周辺業者(鉄鋼業)において高炉還元剤として利用を図る。

[3]環境保全措置による削減量

環境保全措置による削減量を表4-2-15に示す。

表4-2-15 産業廃棄物の削減対策及び対策後の排出量(供用段階)

| 種 類 |

発生量 (t/年) |

対 策 |

削減量 (t/年) |

|||

| ベースライン | 対策案1 | 対策案2 | ||||

|

産業廃棄物 |

紙くず | 10 | ・製紙グループで再生 | - | -(10) | 6(4) |

| 製紙残渣 *1 | 47,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

47,000(0) | 47,000(0) | 47,000(0) | |

| 廃プラスチック | 30 |

・排出する廃プラスチックは、近隣の高炉施設で還元剤として利用する。 |

-(30) | -(30) | 30(0) | |

| パルパー粕 | 3,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

-(3,000) | 2,770(230) | 2,770(230) | |

| 金属くず | 803 |

・鉄、アルミ等を分別回収し、資源回収業者へ循環 |

-(803) | 0(803) | 803(0) | |

| レンガくず | 5 |

・分別回収し、資源回収業者へ循環 |

-(5) | 0(5) | 5(0) | |

| ばいじん | 15,000 |

・地区内のセメント製造工場で使用 |

-(15,000) | 15,000(0) | 15,000(0) | |

| 排水処理汚泥 | 13,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

-(150) | 12,850(150) | 12,850(150) | |

| 水酸化銅汚泥 | 100 |

・排出する汚泥のうち、水酸化銅は有価物として処理(委託) |

-(100) | -(100) | 100(0) | |

| 廃 油 | 5 |

・分別回収し、資源回収業者へ循環 |

-(5) | 0(5) | 0(5) | |

|

合 計 |

78,953 | - | 47,000(31,953) | 77,620(1,333) | 78,564(389) | |

※削減量の欄の()内の数字は排出量を示す。

(4)環境保全措置の妥当性の検証

表4-2-16に各対策案の比較の結果を示す。

対策案1~2の環境保全措置についての「技術的側面からの実行可能性」、「削減効果」、「他の環境要素への影響」、「目標値との整合性」及び「予測の不確実性」から比較検討した結果、対策案2(周辺事業者による資源化+委託業者による資源化)を採用案とする。

表4-2-16 環境保全措置の検証

| 原案(ベースライン) | 対策案1 | 対策案2 | |

| 環境保全措置 | -(焼却処理) |

周辺事業者による資源化 (焼却処理により発生したばいじんの利用) |

周辺事業者による資源化 + 委託業者による資源化 |

|

技術的側面からの実行の可能性 |

- |

焼却処理施設の廃棄設備より回収されるばいじんをフライアッシュセメントの材料として利用する手法は一般に用いられている。 |

廃プラスチックの高炉還元剤としての利用は多い。金属類の再資源化も一般的に図られている。 |

| ○ | ○ | ||

|

削減効果 ()は排出量 |

-(31.9千t) | - 30.6千t(1.3千t) | - 31.5千t(0.4千t) |

|

他の環境要素への影響 |

- | 特になし | 特になし |

|

目標値との整合性(可能な限り排出の抑制を図る) |

- | 95.9%の削減 | 98.7%の削減 |

| ○ | ○ | ||

| 予測の不確実性等 | - |

ばいじんの利用については既にセメント業者と協議の上決定しているため、確実に処理される。 |

委託先の処理状況について確認する必要がある。 |

|

判定 |

温室効果ガス排出に対し、回避、低減するための対策が必要と考えられる。 |

焼却処理後に発生するばいじんの有効利用を図ることにより、最終処分される量を削減している。 |

対策案1でも十分排出量の削減が図られているが、さらに廃棄物の再利用を図るための計画が盛り込まれている。また、ゼロエミッション工業団地としての事業目的とも合致することから、本対策案を最適案とする。 |

| ○ | ◎ |

3) 評価

(1)回避・低減に係る評価

[1]実行可能な範囲での回避・低減措置

本ケーススタディにおいては、積極的な廃棄物の再資源化を図るため、自区内で発生する紙くずを製紙業で再資源化を図ることとし、自区内で再利用の図ることのできないばいじんや廃プラスチックについては近隣工場で再資源化を図るなど、周辺工場も含めた廃棄物の発生・排出を抑制するシステムを構築している。また、これらの環境保全措置の導入については進出企業間で協議の上決定され、事業計画に組み込まれている。

したがって、技術的側面、事業的側面、経済的側面から実行可能な範囲での回避・低減措置であると考える。

[2]複数の環境保全措置の比較

比較した複数の環境保全措置の中では、対策案2(周辺事業者による資源化+委託業者による資源化)が最も温室効果ガスの排出量が少なく、ベースラインに対し約98.7%の削減を実現している。

また、対策案1及び対策案2で比較検討を行った結果、採用案(対策案2)が対策案1に比べ約69.2%削減可能である。

[3]環境保全措置の実施と効果の確実性

各企業における環境保全措置の実施の確実性を図るため、「連絡会議」を設立し、連絡会議主導で保全措置を実施することとしている。

工業団地で発生する金属くず、水酸化銅汚泥、廃油については処理を専門処理業者に委託する予定である。これらが委託先において適正に処理・処分が行われたかをマニフェストにを用いて確認を図る必要がある。

(2)基準又は目標との整合に係る評価

○市の産業廃棄物処理指導計画において事業者に係わる発生源対策に数値的目標は示されていない。ただし、○市の産業廃棄物処理指導計画に記載される施策では「産業廃棄物の減量化・資源化の一層の推進」としており、対策案2の環境保全措置は事業者が実施可能な最大限の努力であり、地区内から排出される廃棄物を98.7%抑制している。

4) 事後調査

廃棄物等に対し環境保全措置を講じることにより排出量を削減可能であると判断された。ただし、廃棄物発生量や削減量は現状施設の実績や原単位法を用いて推測していること、A工場の操業状況によっては、廃棄物処理施設の運転に影響がおよぶことが考えられることから、期待する効果が得られているかを検証するため事後調査を実施する。また、委託処理による廃棄物については適正に処理・処分が行われたかをマニフェストにより確認する。廃棄物等に対する環境保全措置の効果に係わる事後調査の手法を表4-2-17に示す。

表4-2-17 事後調査の手法

| 調査項目 |

<環境保全措置の対象項目> 廃棄物排出量 <周辺環境の状況、規制等の把握> 削減計画の目標値、国内における法整備・・・ |

| 調査内容 | 種類別排出量、委託処理量を廃棄物処理管理記録簿等により把握する。 |

| 調査実施時期 | 工場の操業開始後、定常的になった時期とする。 |

| 調査期間 | 1年間(通年)とする。 |

| 調査結果の取扱い | 調査結果は事業所において公表及びインターネット等による公開を行う。 |

| 不測の場合の対処 |

各工場の工程、焼却処理施設の稼働状況等を再調査すると共に原因を究明し、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を行う。 |

| 実施主体 | 事後調査の実施は各企業の代表者による連絡会議を設立し、連絡会議主導で進める。 |