平成14年度第1回検討会

資料 5

3章

2 ケーススタディ

1)検討のねらい

「1 総論」においては、土壌環境・地盤環境の環境影響評価を進めるにあたっての基本的な考え方および調査・予測の手法、さらに環境保全措置、事後調査の進め方等について示した。

本ケーススタディにおいては、総論において示した基本的な考え方を具体的なイメージとしてとらえられるよう、想定の事業として例示した。

なお、本ケーススタディで示したものは、あくまでも考え方を整理するための一助とするものであって、実際の環境影響評価・環境保全措置・事後調査の見本ではないことに留意が必要である。

また、本ケーススタディーで検討する項目や手法および事後調査等は、対象となる事業特性や地域特性を考慮して選定したものである。従って、実際に環境影響評価を行う場合には、事業毎に特性が異なる点を留意して検討項目等を決定することが大切である。

2)対象とする事業の想定

ケーススタディは、土壌環境と地盤環境からそれぞれ1例を挙げた。土壌環境のケーススタディは、土壌機能劣化の観点から大規模な面的整備事業を想定した。また、地盤環境のケーススタディは、地下水位の低下に伴う地盤沈下の観点から半地下式道路建設事業を想定した。

[1]土壌環境のケーススタディ(面的整備事業)

《事業概要》

・大規模造成事業(対象区域500ha)

・山地および丘陵斜面を造成し、施設および道路を建設する。

[2]地盤環境のケーススタディ(半地下式道路建設事業)

《事業概要》

・平野部(都市部)におけるバイパス道路の建設事業

・半地下(掘割)式の構造物(L=0.7km)を建設する。

・構造物の建設時には、地下水対策として地下水止水工法(鋼矢板あるいは柱列式ソイルセメント壁)を採用する。

図3-2-1 ケーススタディの流れ

2-1 土壌環境のケーススタディ

1)環境影響評価の進め方

(1)事業特性の設定

[1]対象地域

対象地はいわゆる里山地域であり、周辺地域から開発が進み、対象地は既開発地と里山の接点となっている。

[2]事業内容

里山~森林地帯において、複合(住宅・工場)団地のための面開発。

[3]基本条件

対象区域は図3-2-2に示す約500haである。

図3-2-2 対象区域図

[1]自然的状況

・水環境の状況

候補地及びその周辺の河川・湖沼の分布は図○に示すとおりである。候補地及び周辺を流れる河川は、川幅もせまい小規模の河川である。また、候補地周辺には砂防池をはじめ10ヶ所の池が存在している。

・土壌地盤の状況

候補地及びその周辺の土壌の分布状況を図○に示す。これによれば、東部の小起伏~中起伏山地には、乾性褐色森林土壌(黄褐系)や褐色森林土壌(黄褐系)が、また、丘陵地には主として乾性褐色森林土壌(未熟土系)が、更に西部の谷底平野には灰色低地土壌やグライ土壌等が分布している。

・地形及び地質の状況

地形区分はほぼ東半分を山地が占め、西側には丘陵をはさんで二つの平野が分布している。

候補地及びその周辺は、山地から丘陵東部にかけての基盤岩は花崗岩類が優勢に分布し、丘陵地には第三紀鮮新世の分布が見られる。注目される地質としては、「文化財保護法」に基づく国指定天然記念物が存在する。

・動植物の生息または育成の状況

既存の調査結果等により作成したフロラリスト、ファウナによれば、候補地及びその周辺の概況は、表○に示すとおりである。

なお、確認種のうち、「レッドリスト」「○○県レッドリスト」「県保全条例」「指定植物」「県保全調査」「種の保存法」等における注目種選定の観点及び学識

経験者等の意見に照らして抽出される注目されるべき動植物種としては、概ね表○に示すようなものが挙げられる。

[2]社会的状況

・人口及び産業の状況

○○県の人口は○千万人、このうち△市では○千人、×市では○千人である。候補地周辺の人口分布推移を見ると、特に候補地の南西側でベッドタウン化していることがうかがえる。

・土地利用の状況

地目別土地利用の状況を見ると、森林面積割合が約60%と大きい。候補地は全域が市街化調整区域及び砂防指定地となっており、ほぼ全域が地域森林計画対象民有林となっており、これら民有林の大部分は保安林に指定されている。候補地内の南東部は国定公園の第三種特別地域に指定されており、北西部から南西部にかけての一部は、宅地造成工事規制区域に指定されている。

・法令基準の状況

県においては昭和47年に公害防止計画を策定し、総合的に各種の施策の推進に努めている。候補地及びその周辺は、地域公害防止計画の策定地域に含まれ、図○に公害防止策定地域を示す。

(3)環境影響評価項目の設定

対象事業の実施による土壌環境への影響を想定する際に、影響要因と環境要素との関連について、マトリックスとともに以下に示すような影響の伝達経路(影響フロー)を用いて検討を行った。

対象事業の工事に係る影響フロー及び存在に係る影響フローを図3-2-3に、マトリックスを表3-2-1に、それぞれ示した。

|

|

原 因 と な る 行 為 |

| 想定されるインパクト | |

|

図3-2-3 影響フロー図 |

表3-2-1 工事・存在・供用に係る影響マトリックス

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

注1)表中○印は,影響を受ける恐れがあるものであることを示す。 本ケーススタディでは,主に太枠について示した。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

工事による影響については、土工における保水・通水機能の変化や物質収容機能等の変化が想定される。さらに、それに起因する生産性機能や生態系への影響が及ぶことについても考慮した。存在については、土壌生成の基盤としての地形地質が変化することに留意した。土壌汚染については、土木工事中や供用時に周辺環境に影響を与えるような土壌汚染が発生している可能性及び工事中や供用時の有害物質の使用に伴う土壌汚染発生の可能性について考慮した。

(4)調査・予測手法の検討

[1]調査予測手法検討の流れ

調査予測手法の検討の流れを図3-2-4に示す。調査予測手法の選定にあたっては、先に整理した環境影響フローを踏まえ、事業特性及び地域特性を勘案し、事業の実施による影響要因及び影響が想定される環境要素を設定した上で、適切な予測手法を選定した。

図3-2-4 調査・予測手法の検討の流れ

[2]予測手法の検討

影響予測手法の検討内容を表3-2-2に示す。

表3-2-2 影響予測手法の検討内容(工事の実施)

| 影響要因 | 想定される影響と予測手法 |

| ○○沢流域の造成 |

・想定される影響 |

| 道路等構造物の建設 |

・想定される影響 |

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討の結果、土壌機能の変化の予測手法として、土壌が持つ現在の機能を失う区域を明確とすること、および現況把握を行うこととしたことから、特に土壌の機能および土壌汚染についての詳細な情報が必要と判断された。

これに基づいて、表3-2-3のとおり、現地調査手法の検討を行った。図3-2-5に土壌調査を行った位置を示す。

表3-2-3 現地調査手法の検討内容

| 調査項目 | 調査項目と調査内容の検討結果 |

| 土壌の状況 |

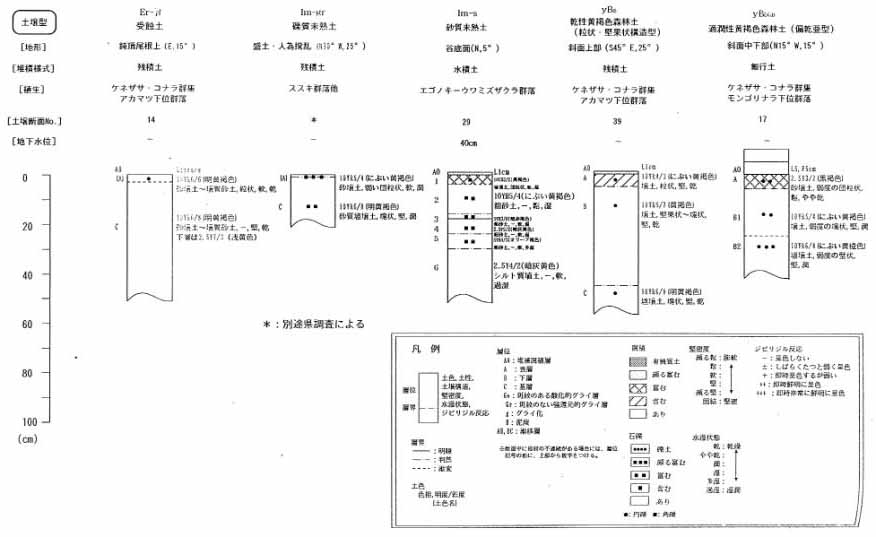

土壌型,断面形態,理化学的特性を把握するため、地形・地質、植生の状況に応じて調査区を設定し、土壌断面調査、土壌サンプリングを行い、物理性(粒径組成,三相分布,孔隙組成),化学性(pH,全炭素,塩基置換容量)の分析を行うとともに、現地踏査,観察により土壌分布を把握した。 |

| 土壌汚染の状況 |

土壌汚染の状況について、工事による撹乱が想定される地点で土壌試料を採取し、「土壌の汚染に係る環境基準」の項目の分析を行なった。(注:事前由来の土壌汚染がある可能性についても留意することは必要である。) |

図3-2-5 土壌調査地点位置図

[4]調査結果・予測結果の概要

(ア)現地調査結果の概要

(a)土壌機能

現地調査結果の概要を以下に示す。

表3-2-4 調査対象地域の土壌概況

| 土壌(亜)群 | 記号 | 植生 | 地形 | 堆積様式 | |

| 未熟土群 | |||||

| 受蝕土 | Er | アカマツ群落他 | 尾根~斜面中腹 | 残積土 | |

|

未熟土 |

Im-gr |

アカマツ群落,ケネザサ・コナラ群落他 |

尾根~斜面中腹 | 匍行土 | |

| 未熟土(砂質) | Im-s |

ケネザサ・コナラ群落,エゴノキ-ウワミズザクラ群落他 |

谷底面,氾濫原 | 水積土 | |

| 黄色系褐色森林土 | |||||

|

乾性黄色系褐色森林土 |

yBB |

コジイ群落,アカマツ群落,ケネザサ・コナラ群落 |

尾根~斜面上部 |

残積土~匍行土 |

|

|

適潤性黄色系褐色森林土(偏乾亜型) |

yBDd | ケネザサ・コナラ群落,ヒノキ人工林他 | 尾根~斜面下部 |

残積土~匍行土 |

|

|

適潤性黄色系褐色森林土 |

yBE |

ケネザサ・コナラ群落,ヒノキ人工林,スギ人工林他 |

尾根~斜面下部,特に谷頭や凹型斜面 |

匍行土~崩積土 |

|

|

弱潤性黄色系褐色森林土 |

yBE |

アカメヤナギ・タチヤナギ群落,スギ人工林他 |

谷底面,氾濫原 |

水積土~崩積土 |

|

| グライ土 | |||||

| グライ土 | G |

サクラバハンノキ群落,ツルヨシ群落他 |

谷底面,湿地平坦面 |

崩積土,水積土 |

|

| 疑似グライ土 | psG | スギ人工林 | 谷底面 | 崩積土 | |

| 灰色低地土 | ヌマガヤ群落他 | 湿地平坦面 | 水積土 | ||

| 造成土壌 | ススキ群落他 | 造成平坦面 | 人為 | ||

図3-2-6 代表的な土壌断面柱状

図3-2-7 土壌図

・土壌特性から見た土壌の環境保全機能

土壌には生産機能(一般に肥沃度)のほかに、水源を涵養したり汚染物質を浄化す

るなど様々な環境保全機能が知られているが、ここでは現地調査で得られた土壌特性から、土壌の生産機能、保水機能に絞り、それらの機能を定量的あるいは定性的に示し、現況における土壌の環境保全機能を概略的に把握した。

表3-2-5 生産機能の相対的評価

| 生産機能(肥沃度) | 土壌分類 |

| 高 |

花崗岩の適潤性黄色系褐色森林土(偏乾亜型) |

| 中 |

乾性黄色系褐色森林土 |

| 低 |

受蝕土 |

表3-2-6 土壌型別のA層の理化学的性質の平均値

| 土壌型 |

A層厚(cm) |

粘土・シルト含有量(%) |

全孔隙量(%) |

全炭素量(%) |

全窒素量(%) |

塩基置換容量(%) |

pH |

|

受蝕土 |

5 | 30.9 | 58.8 |

1.76 |

0.065 | 6.1 | 4.3 |

| 乾性黄色系褐色森林土 | 6 | 33.5 | 65.2 | 3.60 | 0.094 | 10.5 | 4.2 |

| 適潤性黄色系褐色森林土(偏乾亜型) | 11 | 28.4 | 69.2 | 5.19 | 0.136 | 14.8 | 4.4 |

| 適潤性黄色系褐色森林土 | 12 | 32.0 | 67.4 | 2.96 | 0.198 | 17.1 | 4.4 |

| グライ土 | 11 | 30.1 | 72.5 | 2.10 | 0.255 | 8.5 | 5.0 |

| 未熟土 | 6 | 10.1 | 43.7 | 0.27 | 0.047 | 3.7 | 5.1 |

|

|

|

図3-2-8 生産機能の評価結果

|

|

|

|

図3-2-9 保水機能の評価結果 |

(b)土壌汚染

既存資料、現地調査結果の概要を以下に示す。いずれも基準以下の値であった。

|

|

|

図3-2-10 既往土壌調査地点 |

表3-2-7 土壌の汚染に係る環境基準項目の調査結果(既往土壌調査)

| No.1(mg/L) | No.2(mg/L) | No.3(mg/L) | 土壌環境基準 | |

| カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |

| 全シアン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/l以下 |

| 六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.05mg/l以下 |

| 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/l以下 |

| 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005mg/l以下 |

| アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| PCB | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| 銅* | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 125mg/kg未満(農用地) |

| セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01mg/l以下 |

| フッ素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.8mg/l以下 |

| ホウ素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1mg/l以下 |

| チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/l以下 |

| シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/l以下 |

| チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| 有機燐 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |

| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/l以下 |

| 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/l以下 |

| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| シス-1,2-ジクロロエチン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.04mg/l以下 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1mg/l以下 |

| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/l以下 |

| トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/l以下 |

| テトラクロロエチン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01mg/l以下 |

| 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/l以下 |

| *銅のみ単位はmg/kg、*銅は農用地にのみ適用 |

表3-2-8 その他の項目(含有量)の調査結果(既往土壌調査)

| No.1(mg/L) | No.2(mg/L) | No.3(mg/L) | 要措置レベル | |

| カドミウム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 150mg/kg |

| 全シアン | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 350mg/kg |

| 鉛 | 2.4 | 0.9 | 5.2 | 150mg/kg |

| 六価クロム | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 900mg/kg |

| 砒素 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 150mg/kg |

| 総水銀 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 9mg/kg |

| セレン | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 150mg/kg |

| フッ素 | 5.0 | 2.3 | 4.2 | 10000mg/kg |

| ホウ素 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4000mg/kg |

|

|

|

図3-2-11 土壌調査実施地点 |

表3-2-9 土壌の汚染に係る環境基準項目の土壌調査実施結果(表層**)

| No.1(mg/L) | No.2(mg/L) | No.3(mg/L) | 土壌環境基準 | |

| カドミウム | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |

| 全シアン | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| 鉛 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/l以下 |

| 六価クロム | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.05mg/l以下 |

| 砒素 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.01mg/l以下 |

| 総水銀 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0005mg/l以下 |

| アルキル水銀 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| PCB | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| 銅* | <0.5 | 1.6 | 1.6 | 125mg/kg未満(農用地) |

| セレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.01mg/l以下 |

| フッ素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.8mg/l以下 |

| ホウ素 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 1mg/l以下 |

| チウラム | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/l以下 |

| シマジン | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | 0.003mg/l以下 |

| チオベンカルブ | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| 有機燐 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 検出されないこと |

| ベンゼン | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.01mg/l以下 |

| ジクロロメタン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| 四塩化炭素 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/l以下 |

| 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.004mg/l以下 |

| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.02mg/l以下 |

| シス-1,2-ジクロロエチン | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | 0.04mg/l以下 |

| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 1mg/l以下 |

| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | 0.006mg/l以下 |

| トリクロロエチレン | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.03mg/l以下 |

| テトラクロロエチン | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.01mg/l以下 |

| 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.002mg/l以下 |

| *銅のみ単位はmg/kg、**揮発性物質については、深度1mから採取 |

表3-2-10 その他の項目(含有量)の土壌調査実施結果

| 単位:mg/kg |

|

No.1 | No.2 | No.3 | 要措置レベル | ||||||

| 表層 | 0.5~1.0 | 1.0~4.0 | 表層 | 0.5~1.3 | 1.3~4.0 | 表層 | 0.5~1.0 | 1.0~4.0 | ||

| カドミウム | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 150mg/kg |

| 全シアン | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 350mg/kg |

| 鉛 | 25 | 4.3 | 5.2 | 4.5 | 6.2 | 7.2 | 11 | 4.8 | 6.2 | 150mg/kg |

| 六価クロム | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 900mg/kg |

| 砒素 | 2.2 | 1.9 | <0.5 | 1.4 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | <0.5 | 150mg/kg |

| 総水銀 | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 9mg/kg |

| セレン | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 150mg/kg |

| フッ素 | 5.0 | 3.5 | 3.6 | 2.3 | 4.2 | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 10000mg/kg |

| ホウ素 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 4000mg/kg |

| 銅 | ― | 2.0 | 1.5 | ― | 5.7 | 10.2 | ― | 7.2 | 3.5 | 125mg/kg未満(農用地の土壌環境基準) |

(イ)予測結果の概要

予測結果の概要を表3-2-11に示す。

表3-2-11 予測結果の概要

| 項目 | 予測結果の概要 |

|

土壌の生産機能 |

候補地の土壌は、全般的に未熟で貧栄養な土壌が広く分布しているため、全国的に見た場合、おしなべて土壌の生産性は低いと考えられるが、候補地全体で相対的に見ると、生産機能が相対的に高い「高」が全体の75%、「中」が34%、「低」が9%を占めている。その分布条件をみると、地質条件を反映して、全般的に花崗岩類母材とした土壌が分布する候補地の東部では生産機能が高く、尾根筋を中心に第三紀砂礫層が分布する西部では生産機能が低い傾向がみられる。 |

|

|

候補地の土壌は、もともと裸地化していたため表層土壌の浸食が著しく、土壌化の中途段階にある未熟土の土壌が多いのが特徴である。このため、土層も薄く、考えられないが、候補地全体で相対的にみると、表層土壌の貯水機能が相対的に高い「高」が全体の73%、「中」が18%、「低」が9%を占めている。その分布状況をみると、地質条件を反映して、花崗岩類を母材とした土壌が分布する候補地東部では保水機能が比較的高く、尾根筋を中心に第三紀砂礫層が分布する西部では保水機能が低いなど、生産機能と同様の分布傾向が見られる。 |

| 土壌汚染の可能性 |

既往調査結果及び掘削を伴う土木工事実施予定地の土壌汚染現地調査結果によれば、土壌の汚染に係る環境基準の指定物質はほとんどが定量下限値未満であり、環境基準に十分適合している。 |

|

工事中及び供用時における有害物質の使用に伴う土壌汚染発生の可能性 |

工事中及び供用時において有害物質の使用が想定される。 |

表3-2-12 土壌機能への影響予測

| 現況面積 | 現況占有率 | 直接改変域内の表土面積 | 現況に対する比率 | ||

| (ha) | (%) | (ha) | (%) | ||

| 生産機能 | 高 | 311.1 | 57 | 1.3 | 0.4 |

| 中 | 187.8 | 34 | 2.8 | 1.5 | |

| 低 | 49.0 | 9 | 8.7 | 17.8 | |

| 計 | 547.9 | -- | 12.8 | 2.3 | |

| 保水機能 | 高 | 401.0 | 73 | 1.5 | 0.4 |

| 中 | 97.9 | 18 | 2.7 | 2.8 | |

| 低 | 49.0 | 9 | 8.7 | 17.8 | |

| 計 | 574.9 | -- | 12.8 | 2.3 | |

[5]評価の考え方

(ア)回避又は低減のための方針

調査結果に基づき下記のような方針を設定し、複数の案を比較検討することにより、負荷の低減を図ることができるかを判断することとした。

・現況土壌の調査結果踏まえて作成した土壌の環境保全機能(生産機能、保水機能)評価図に基づき、直接改変地の最小化を図るとともに、直接改変等による環境保全機能の高い土壌分布地の消失を回避又は低減する。

・造成地内に分布する現況の表土については、土壌の環境保全機能の維持・回復を図るため、埋土種子の利用により植生の復元に努め、有効に活用する。

・森林の伐採、造成等により発生する新たな林縁部分においては、環境保全機能の低下につながる土壌の乾燥化や表土土壌の理化学性の劣化が生じないように、林縁植栽等によって、林地表層の微気象等の変化を最小限に抑制する。

・土木工事に伴う土壌汚染の発生・拡散の可能性はほとんど無いと考えられ、環境への影響は回避が図られるものと判断した。

・工事中及び供用時における有害物質の使用に伴う土壌汚染発生の可能性については、有害物質を極力使用しない工法等を選択するとともに、使用する場合には使用・管理マニュアルを作成し、保管管理の徹底等を図る。さらに事故などの非常時に適切、かつ迅速に対処する為の必要な措置等についてあらかじめ定めておくとともに、引き続き有害物質に係る最新の知見を取り入れ、配慮が必要な有害物質の種類やその使用方法、管理方法等について適宜見直しを行なうことなどにより、環境への影響は回避又は低減が図られるものと判断した。

2)環境保全措置および事後調査

(1)対象とする地域と事業の想定

(2)環境保全措置

[1]保全方針の設定

(ア)環境保全措置立案の観点

本事業によって種々の環境影響が予測されるが、調査結果および予測結果を踏まえると、「土壌のもつ機能のうち、より重要である生産機能の保全および保水機能の保全」を環境保全上の基本的な考え方とし、環境保全措置を検討した。

土壌汚染の観点では、「有害物質の不適切な取扱による土壌汚染の発生防止」を環境保全上の基本的な考え方とし、環境保全措置を検討した。

(イ)環境保全措置の対象と目標

環境保全措置の対象と、目標を以下のように設定した。

表3-2-13 環境保全措置の対象と目標

| 環境保全措置の対象 | 環境保全措置の目標 |

|

生産機能 |

直接改変地域の最小化および逸散防止策による土壌逸散防止 |

| 土工および整地工事による土壌構造の破壊防止 | |

|

|

直接改変地域の最小化および逸散防止策による土壌逸散防止 |

| 土工および整地工事による土壌構造の破壊防止 | |

| 生態系構成要素機能 | 直接改変地域の最小化 |

| 整地工事や地形改変等による土壌動物の減少防止 | |

| 土壌生成基盤の劣化防止または最小化 | |

| 物質収容機能 | 直接改変地域の最小化および逸散防止策による土壌逸散防止 |

|

不適切な取扱による土壌汚染の発生防止 |

工事中及び供用時における有害物質の使用に伴う土壌汚染発生の防止 |

[2]環境保全措置の内容と妥当性の検証

(ア)回避または低減措置

(a)環境保全措置の内容

表3-2-13に示した環境保全措置の目標に対して、影響を回避または低減する具体的な措置を検討した。

表3-2-14 回避または低減措置案の内容(例)

| 環境保全措置の目標 | 環境保全措置(回避または低減) |

|

直接改変地域の最小化および逸散防止策による土壌逸散防止 |

直接改変地域のうち、相対的に生産性機能・保水機能が高い地域の回避措置(ルート変更・縮小等)を検討する。 |

|

土工時において土壌逸散防止のための低減措置(自然復元型工法)を検討する。 |

|

|

土工および整地工事による土壌構造の破壊防止 |

整地工事において低減措置(耕耘)を検討する。 |

|

整地工事や地形改変等による土壌動物の減少防止 |

整地工事や地形改変等において、低減措置(掘削土壌の移植・再利用)を検討する。 |

|

土壌生成基盤の劣化防止または最小化 |

土壌劣化の低減措置(土壌の再利用)を検討する。 |

|

工事中及び供用時における有害物質の不適切な使用に伴う土壌汚染発生の防止 |

[1]有害物質を極力使用しない工法等を選択する。 |

(b)環境保全措置の妥当性の検討

環境保全措置案による影響の回避または低減措置の効果の検討結果は表3-2-11に示すとおりである。

なお、本ケーススタディでは、事業計画の軽微な変更を回避・低減措置の一つとしたが、効果の評価結果によっては、事業計画の変更(例えば道路等構造物の建設計画の再検討など)も環境保全措置として検討する必要が生じる場合もある。

表3-2-15 環境保全措置の対象などへの回避または低減措置の効果の検討結果

| 環境保全措置の目標 | 環境保全措置 |

|

直接改変地域の最小化および逸散防止策による土壌逸散防止 |

ルート変更等により相対的に高い機能を有する土壌が保全される。 |

|

既往事例によれば、土壌逸散防止策により、土壌(土砂)流出はある程度軽減できる。 |

|

|

土工および整地工事による土壌構造の破壊防止 |

整地後の耕耘等により、土壌構造の破壊は軽減されるが、どの程度軽減されるかについては、未知数である。 |

|

整地工事や地形改変等による土壌動物の減少防止 |

土壌の移植・再利用により、土壌動物の減少は軽減されるもの考えられるが、効果の確認には長期間必要とする。 |

|

土壌生成基盤の劣化防止または最小化 |

一時的な劣化は避けられないものの、埋土種子あるいは掘削土壌の再利用によりある程度回避されるが、効果の確認には長期間必要とする。 |

|

工事中及び供用時における不適切な有害物質の使用に伴う土壌汚染発生の防止 |

有害物質を極力使用しない工法等を選択し、使用する場合には、使用・管理マニュアルを作成し、管理を徹底することによって、土壌汚染発生の防止を図ることができる。また、マニュアルについては、有害物質に係る最新の知見を取り入れ、適宜見直しを行なうことを必要とする。 |

[3]環境保全措置の実施案

環境保全措置の実施案は表3-2-16に示すとおりである。

表3-2-16 環境保全措置の実施案

| 措置の分類 | 回避又は低減措置 |

|

内容 |

[1]ルート変更による相対的に高い機能を有する土壌の保全 |

|

実施方法 |

上記回避または低減措置の実施計画の作成および実施 |

|

実施主体 |

事業者 |

|

効果と措置の不確実性 |

[1]相対的に高い機能を有する土壌の○%が保存される。 |

|

措置の実施に伴い新たに生じる恐れのある環境影響 |

特に無し |

|

措置を講じるにも関わらず存在する環境影響(残る影響) |

定量的な効果予測は困難であり、上記の回避または低減によって環境保全措置の目標を100%担保することは難しい。 |

(3)評価

事業に伴い、直接改変地域における土壌逸散、土工および整地工事による土壌構造の破壊、地形改変による土壌生成基盤構造の変化、整地工事や地形改変等による土壌動物の減少、土壌生成基盤の劣化及び有害物質の使用による土壌汚染の発生など影響が予測されたため、各々について環境保全措置を検討した。

検討の結果、回避または低減措置は、その効果の定量的な予測は困難であったが、既往事例等から表面保護により土壌の流失・逸散は低減できるものと判断した。

相対的に高い機能を有する土壌については、ルート変更等により影響をほぼ回避できるものと判断した。

土壌の耕耘による土壌構造の回復、土壌の移植・再利用による土壌動物の回帰、埋土種子等の利用による土壌生態系の回復については、既往事例により効果は見込まれるが、生物系の色彩が強いこともあり不確実性を多く有する。このため、事後調査等により時系列データの取得を行い、効果の確認を行うことが必要である。

有害物質の使用による土壌汚染の発生の防止については、有害物質を極力使用しないことと使用する場合には使用・管理マニュアル(事故時の対応も含む)の作成と管理の徹底により、土壌汚染発生の可能性を低減できるものと判断した。

今回の環境保全措置は、その効果が定量的に予測できないものが大半を占め、またその効果については、土壌環境の持つ回復力を補助・促進するような内容である。したがって、適切なモニタリングを行ってその回復を十分に検討し、順応的管理を行うことが重要であるとともに、事後調査データの蓄積を図り将来の事業計画や評価・対策に結びつけることが必要である。

(4)事後調査

[1]事後調査実施案

事後調査の実施案は、表3-2-17に示すとおりである。

表3-2-17 事後調査の実施案

| 内容 | 回避または低減 |

| 環境保全措置の内容 |

[1]ルート変更による相対的に高い機能を有する土壌の保全 |

| 調査項目および調査内容 |

調査地域内の状況 |

| 調査範囲 | 対象地域全域 |

| 調査実施時期と期間 |

・各項目ともに四季調査を原則とするが、土壌動物や植生及び土壌汚染については、特性を考慮して適宜実施する。 |

| 調査方法 | アセス実施段階における現地調査手法に準ずる。 |

| 調査結果の取り扱い |

・調査結果の公開およびインターネットによる公表 |

| 不測の場合の対処方法 |

不測の事態に陥った原因を調査し、事業が原因と判断される場合には、その影響を回避または低減(場合によっては代償)する環境保全措置を実施する。 |

| 実施体制 | 事業者 |

[2]事後調査報告

事後調査報告例は表3-2-18に示すとおりである。

表3-2-18 事後調査報告(取り壊し終了後○年目)例

|

環境保全措置の内容 |

[1]ルート変更による相対的に高い機能を有する土壌の保全 |

||||

| 調査項目 |

土壌逸散防止策(表面緑化)による表土緑化状況 |

理化学試験による三相分布等 |

土壌動物種類数 |

植生(有機物供給源)の回復状況 |

土壌汚染発生状況 |

| 効果の確認 |

緑化を行った面積○m2は、良好な状態が保たれていた。

|

全空隙量は50~60%程度,塩置換容量は5~10me/100g程度、事業実施前よりは低いものの、事業実施前に戻りつつある。

|

スコアはA地点では15.3点、B地点では24.3点C地点では12.7点と全体的に低いが、事後調査開始時より徐々に自然の豊かさが戻ってきている傾向にある。

|

A地点では、1年草・越年草が12科31種、多年草が27科51種、木本28科43種であり、多年草と木本は増加し群落遷移が進んでいる。また、生育状況は木本では3割以上が100cmを越え、植生が回復しつつある |

No.1、No.2、No,3について使用した有害物質を対象とする土壌汚染調査を行なったが、いずれも基準以下の値であった。

|

| 追加措置 | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし | 特になし |

| 今後の対応 | 特になし | 特になし |

今後も推移を見守ることとする。 |

植生(有機物供給源)が回復基調に乗ったと推定されるので、以降の調査は隔年調査で問題がないと判断される。 |

特になし |

|

今後の事後調査計画 |

追加の継続観測は必要ない。 |

継続観測 | 継続観測 | 継続観測 |

追加の継続観測は必要ない。 |

2-2 地盤環境のケーススタディ

ここでは半地下道路建設工事における、周辺地盤への影響について事例をあげて解説する。周辺地盤への影響として、地下水位の低下に伴う井戸枯れ等も環境影響評価の項目にはなるが、ここでは水位の低下による地盤沈下について取り上げる。

1)環境影響評価の進め方

(1)事業特性等の設定

[1]対象地域

対象地域は大都市近郊の丘陵縁辺部にあたる平野部であり、宅地開発が急速に進んでいる。

[2]事業内容

事業内容は都市近郊を迂回する○○○○バイパス道路の整備である。

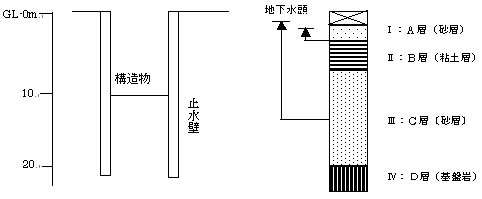

半地下(掘割)式の道路構造物(L=0.7km、道路面GL-10m)を建設する。

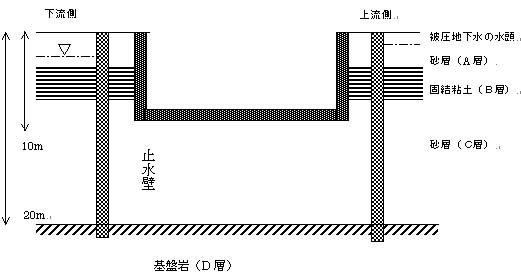

構造物の建設時には、地下水対策として鋼矢板による地下水止水工法(鋼矢板あるいは柱列式ソイルセメント壁)を採用する。

[3]基本条件

このケーススタディにおいては、半地下区間の建設工事の実施及び半地下構造物の存在の影響を対象として、調査・予測の作業例を示す。

|

|

|

図3-2-12 事業実施区域とその周辺の広域地形 |

|

|

|

図3-2-13 工事及び存在・供用時の模式断面図止水壁は工事後撤去 |

(2)地域特性の設定

ケーススタディの地域特性を以下のように想定した。

[1]自然的条件

(ア)大気環境の状況

気象庁○○地域気象観測所(アメダス)における過去20年間の日降水量および日平均気温の収集・整理による年間降水量は○○mmであり、ソーンスウェイトの式から求めた年間の蒸発散量は△△mmである。

また、月降水量および月実効雨量(降水量―蒸発散量)は図-○に示すような情況にある。

(イ)水環境の状況

・河川等の状況

事業実施区域の東方約1km付近をS川が南流している。また段丘崖の直下をG川とその支流M沢が同じく南流し、約5km南方でS川に合流している。

・地下水の状況

地形・地質状況から地下水帯水層は不圧地下水である第1帯水層(A層)と被圧地下水である第2帯水層(C層)の2つに区分される。

平野部に位置する既存井戸の多くがC層を取水対象層としている。

A層・C層ともにS川によって形成された堆積層であり、地下水はこれらの堆積層を流動することから、大局的には北から南への地下水流動が想定される。

C層を対象とする井戸で水道法基準を超える鉄が検出された経緯が確認された。

(ウ)土壌・地盤の状況

事業実施区域周辺では、地下水開発に伴う地下水位低下により昭和40年代後半まで地盤沈下が発生していたが、揚水規制に伴って地盤沈下は沈静化した履歴がある。

(エ)地形および地質の状況

地形区分はほぼ東半分を平野が占め、西側には河川を挟んで丘陵地帯がひろがっている。

計画路線およびその周辺の地質は、平野部においては主に粘土層と砂層からなる地層がおよそ20mの厚さで分布し、それ以深には基盤岩の新第三紀鮮新世の□□泥岩層が分布している。

丘陵地にはローム層と段丘礫層の下位に第四紀更新世の△△泥層、○○砂層、さらに新第三紀鮮新世の□□泥岩層が分布している。△△泥層以下の地層は西側へ緩やかに傾斜している。平野部には氾濫原堆積物である砂層が△△泥層を覆っている。

表3-2-19 事業対象地の地質層序表

|

地層名 |

略号 | 概 要 |

|

盛土層 |

b | 造成盛土、粘性土~砂質土 |

|

沖積砂質土層 |

A層 | 砂質土主体、レンズ状に粘性土層を挟む |

| △△泥層 | B層 |

固結粘土層を主体とする不透水層 分布深度はGL-4~8mで層厚約4m |

| ○○砂層 | C層 |

砂質土主体、層厚約12m |

| □□泥岩層 | D層 |

新第三紀の泥岩で本地域の基盤岩 |

(オ)動植物の生息または育成の状況

事業実施区域一帯は住宅地であり、地下水や地表水と密接に関係する水棲動植物等は確認されていない。

[2]社会的状況

(ア)人口および産業の状況

○○県の人口は○○○万人、このうち△市では○○万人、隣接の×市では○○万人である。計画地周辺の人口分布の推移を見ると、特に北側でベッドタウン化していることが伺える。この地域は主に住宅地であり、主要な産業は発展していない。

(イ)土地利用の状況

地目別土地利用の状況を見ると、宅地面積割合が約62%と大きい。わずかに点在する畑地で兼業農家による畑作が行われている。計画路線は全域が市街化調整区域及び砂防指定地となっている。

(ウ)地下水・地表水の利用状況

△市における既存資料により以下の状況を把握した。

近年の都市化に伴って上水道が整備されたが、それ以前に各戸で利用されていた井戸水

源が残存する。工業用水・農業用水等の許認可を伴う利用は確認されていない。

なお、事業実施区域近傍2km以内の範囲には、上水道水源は確認されなかった。

また、現地踏査及び有識者等へのヒアリング結果から、地域特性把握の調査の段階で現

地調査が必要と判断し、ルート両側500m以内の範囲を対象に地下水利用状況を把握した。この地域では、上水道整備事業が比較的最近行なわれたことから、井戸水源が多数残存しており、井戸水・地下水に対する関心が高い地域といえる。

表3-2-20 事業実施区域周辺における水源の分布と利用状況

|

水源種別 |

水源の利用状況(用途)注) |

井戸深度・取水帯水層 |

||||

|

専 |

飲 |

雑 |

不 |

計 |

||

|

素堀井戸 |

6 |

2 |

12 |

3 |

23 |

深さ4~6m、沖積砂質土 |

|

ボーリング井戸 |

2 |

4 |

24 |

1 |

31 |

深さ15~25m、洪積砂質土 |

| 注)専:井戸だけを利用(上水道未配管)、飲:生活用水として飲用、雑:主に雑用水、 不:現在は不使用 |

(エ)法令・基準の状況

○県においては昭和47年に公害防止計画を策定し、総合的に各種の施策の推進に努めている。計画路線及びその周辺は、○○地域公害防止計画の策定地域に含まれ、図○に公害防止策定地域を示す。

(オ)その他

事業実施区域周辺においては、既設の地下構造物等の、周辺の地下水に影響を及ぼす施設・状況は確認されない。

(3)環境影響評価項目の設定

工事による影響要因と環境要素との関連について、マトリックスとともに影響の伝達経路(インパクトフロー)を用いて検討を行った。

対象事業の工事に係る影響フロー及び存在に係る影響フローを図3-2-14に、マトリックスを表3-2-21にそれぞれ示した。

|

|

|

|

|

(実線:直接的に発生する影響、破線:間接的に波及する影響) |

表3-2-21 影響要因と環境要素の変化とマトリクス

|

工事 | 存在 | ||

|

地下水止水工事の実施 |

止水壁の撤去引き抜き |

半地下構造物の存在 |

||

|

一 |

地下水流動形態 (流向) |

○ | ○ | |

| 地下水位 | ○ | ○ | ||

| 地下水の水質 | ○ | ○ | ||

|

二 |

水利用 | ○ | ○ | ○ |

| 土壌水分 | ○ | ○ | ||

| 粘性土の圧密沈下 (地盤沈下) |

○ | ○ | ||

| 「熱環境の変化」 | ○ | ○ | ||

| 「振動特性の変化」 | ○ | ○ | ||

| 「生態系」 | ○ | ○ | ||

| 注)表中○印は、影響を受ける可能性があることを示す。 表中「 」は考慮すべき要素であるが、本ケーススタディでは考慮していないものを示す。 |

工事による影響については、地下水止水工事の実施に伴う地下水流動形態の変化や、止水壁撤去時の地下水混合に伴う水質の変化が想定される。地下水流動形態の変化は地下水位や水量の変化をもたらすほか、それに起因して、水利用や土壌水分への影響、地盤沈下の発生、生態系への影響も想定されることを踏まえ、地下水位低下による地盤沈下を環境影響評価項目として選定した。また止水壁撤去に伴う地下水の混合に関しては、地下水の水質変化を環境影響評価項目として選定した。

構造物の存在による影響については、地下水流動形態の変化や水位・水量の変化に起因する地盤沈下の発生を環境影響評価項目として選定した。

(4)調査・予測手法の検討

[1]調査・予測手法検討の流れ

調査・予測手法の検討の流れを図3-2-15に示す。調査・予測手法の選定にあたっては、先に整理した環境影響フローを踏まえ、事業特性及び地域特性を勘案し、事業の実施による影響要因及び影響が想定される環境要素を設定した上で、適切な予測手法を選定した。

|

|

|

図3-2-15(1) 調査・予測手法の検討の流れ(工事の実施) |

|

|

|

図3-2-15(2) 調査・予測手法の検討の流れ(半地下構造物の存在) |

[2]予測手法の検討

工事の実施及び半地下構造物の存在による影響予測手法の検討内容を表3-2-4に示す。

表3-2-22 影響予測手法の検討内容(工事の実施、存在)

| 影響要因 | 想定される影響と予測手法 |

| 地下水止水工事の実施 |

○想定される影響 地下水流動が止水壁によって完全に遮断されるため、地下水位や流向の変化が生じる可能性がある。また、地下水位の低下に伴って、粘性土層の地盤沈下が生じる可能性がある。

飽和―不飽和三次元浸透流解析によって地下水流動の変化を予測する。

工事の実施による影響を受けない範囲も含めた解析領域を設定する必要があることから、構造物中央から両側500mの範囲を予測範囲とする。

解析領域における要素分割は、工事区間の形状や地質構造を反映することを考慮に入れた上で決定する。 地下水位低下に伴う水利用への影響や粘性土層の圧密沈下が想定されることから、事業実施区域において最も地下水位が低下する冬季渇水期を対象とする。 |

| 半地下構造物の存在 |

○想定される影響 地下水流動が構造物で遮断されることによって、地下水位の変化が生じる可能性がある。また、地下水位の低下に起因した粘性土層の地盤沈下が生じる可能性がある。

飽和―不飽和三次元浸透流解析によって地下水流動の変化を予測する。 ○浸透流解析及び圧密沈下解析における諸条件の設定 |

[3]現地調査手法の検討

予測手法の検討の結果,地下水流動の変化の予測手法として浸透流解析と圧密沈下解析を選定したことから、特に地質や地下水の状況について詳細な情報が必要と判断された。

これに基づいて,表3-2-23のとおり,現地調査手法の検討を行った。

表3-2-23 現地調査手法の検討内容

| 調査項目 | 調査項目と調査内容の検討結果 |

| 水理地質構造 |

○調査項目の設定根拠 |

|

地下水の流動形態 |

○調査項目の設定根拠 |

|

地下水位の変動 |

○調査項目の設定根拠 |

| 土質特性 |

○ 調査項目の設定根拠 |

|

|

|

◎:井戸(灰色は連続観測、二重丸は一斉調査)●:ボーリング調査実施地点 |

[4]調査結果・予測結果の概要

(ア)現地調査結果の概要

現地調査結果の概要を表3-2-24に示す。

表3-2-24 現地調査結果の概要

| 調査項目 |

現地調査結果の概要 |

|||||||||||||||||||||||||

|

水理地質構造 |

ボーリング調査や現場透水試験結果から、事業区間における水理地質区分と地下水区分は下表のように把握された。

なお、各層の透水係数は現場透水試験や揚水試験、粒度試験結果を基に検討を行い、上表に示すとおり設定した。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 地下水の流動形態 |

予測対象時期とした冬季(渇水期)の観測結果を基に、地下水面等高線図を作成した(図-○参照;省略)。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 地下水位の変動 |

地下水継続観測結果を基に、地下水位変化図を作成した(図-○参照;省略)。 |

|||||||||||||||||||||||||

| 土質特性 |

物理特性:○○○、力学特性:△△△ |

|

|

|

図3-2-17 事業対象区域の水理地質模式柱状図と事業計画との関係 |

b)予測結果の概要

予測地域ごとの地質条件、地下水の状況及び計画路線の構造・位置などに基づき施工上の対策工を考慮して行った予測結果を表3-2-25および表3-2-26に示す。

表3-2-25 予測結果の概要(工事の実施)

| 項目 |

予測結果の概要 |

|

地下水流動形態の変化(地下水位の変化) |

(第1帯水層) |

| 粘性土層の圧密沈下 |

B層に作用する増加応力は、粘土層の圧密降伏応力以上の値であり、およそ4mmの圧密沈下による地盤沈下が発生すると予測される。 |

表3-2-26 予測結果の概要(存在)

| 項目 |

予測結果の概要 |

|

地下水流動形態の変化(地下水位の変化) |

(第1帯水層) |

| 粘性土層の圧密沈下 |

B層に作用する増加応力は、粘土層の圧密降伏応力以下の値であり、地盤沈下は発生しないと予測される。 |

(5)回避又は低減のための方針

工事にあたっては、計画路線に沿う地域の地質や地下水の状況について詳細な調査を行うことにより複数の案を比較検討し、必要に応じて地盤改良等の補助工法を採用することによって、地盤や地下水への影響の低減につとめる。

また、工事の着手前から地下水位の観測や地盤の変状の計測を行い、適切な施工に反映させていく。

2)環境保全措置および事後調査

(1)環境保全措置

[1]保全方針の設定

(ア)環境保全措置立案の観点

本事業によって種々の環境影響が予測されるが、調査結果および予測結果を踏まえると、「地盤沈下により住居、道路、ライフライン等に影響を及ぼさないこと」を環境保全上の基本的な考え方とし、環境保全措置を検討した。

(イ)環境保全措置の対象と目標

環境保全措置の対象と、目標を以下のように設定した。

表3-2-27 環境保全措置の対象と目標

| 環境保全措置の対象 |

環境保全措置の目標 |

|

|

地下水位低下の抑制 |

|

地盤沈下の抑制 |

[2]環境保全措置の内容と妥当性の検証

(ア)環境保全措置の内容

表3-2-27に示した環境保全措置の目標に対して、影響を回避または低減する具体的な措置を検討し表3-2-28に示した。

表3-2-28 回避または低減措置案の内容(例)

| 環境保全措置の目標 |

環境保全措置(回避または低減) |

|

|

計画路線地域のうち,相対的に粘性土が厚い区域や良帯水層の発達区域の回避措置(ルート変更・縮小等)を検討する。 |

|

分割施工による直接改変地域の最小化 |

|

|

地盤沈下の抑制 |

(イ)環境保全措置の妥当性の検討

環境保全措置案による影響の回避または低減措置の効果の検討結果は表3-2-9に示すとおりである。

なお、本ケーススタディでは、事業計画の軽微な変更を回避・低減措置の一つとしたが、効果の評価結果によっては、事業計画の変更も環境保全措置として検討する必要が生じる場合もある。

表3-2-29 環境保全措置の対象などへの回避または低減措置の効果の検討結果

| 環境保全措置の目標 |

環境保全措置の効果 |

|

ルート変更などの回避措置 |

ルート変更等により粘性土に影響を与える地下水帯水層が保全される。 |

|

分割施工による直接改変地域の最小化 |

改変地域の出現は避けられないが、分割や最小とすることにより、地下水流動や他の環境評価項目への影響を低減できる。 |

|

帯水層構造の一時的な破壊は避けられないものの、適切な補助工法の採用によりある程度回避できる。効果の確認には長期間を必要とする。 |

[3]環境保全措置の実施案

環境保全措置の実施案は表3-2-30に示すとおりである。

表3-2-30 環境保全措置の実施案

| 措置の分類 |

回避又は低減措置 |

|

内容 |

[1]ルート変更による地下水帯水層の保全 |

| 実施方法 |

上記回避または低減措置の実施計画の作成および実施 |

| 実施主体 |

事業者 |

|

効果と措置の不確実性の程度 |

[1]地下水帯水層は広範囲に分布していることから、ルート変更による効果は、不確実性が大きい。 |

|

措置の実施に伴い新たに生じる恐れのある環境影響 |

特に無し |

|

措置を講じるにも関わらず存在する環境影響(残る影響) |

定量的な効果予測は困難であり,上記の回避または低減によって環境保全措置の目標を達成するようモニタリング等で監視することが必要である。 |

(2)評価

事業に伴い、地下水位の低下に伴う地盤沈下などの影響が予測されたため、環境保全措置を検討した。 検討の結果、ルート変更による回避または低減措置は、その効果の定量的な予測は困難であったが、分割施工による直接改変地域の最小化は、影響を低減できるものと判断した。工事後の地下水位の回復については、既往事例により効果は見込まれるが、不確実性を多く有する。このため、事後調査等により時系列データの取得を行い、効果の確認を行うことが必要である。

今回の環境保全措置は、その効果が定量的に予測できない部分もあり、またその効果については、地盤沈下を直接的に抑止するものではない。したがって、適切なモニタリングを行って地盤の変状を十分に把握し順応的管理を行うことが重要であるとともに、将来の事業計画に結びつけるためのデータ蓄積に努めることが必要である。

(3)事後調査

[1]事後調査実施案

事後調査の実施案は、表3-2-31に示すとおりである。

表3-2-31 事後調査の実施案

| 項 目 |

内 容 |

|

環境保全措置の内容 |

[1]ルート変更による地下水帯水層の保全 |

| 調査項目および調査内容 |

調査地域内の状況 |

| 調査範囲 |

事前調査と同一地点とする。 |

|

調査実施時期と期間 |

・各項目ともに四季調査を原則とするが,地下水位については,特性を考慮して連続観測を実施する。 |

|

調査方法 |

事前調査と同一方法とする。 |

|

調査結果の取り扱い |

調査結果をデータベース化しインターネット等によって公開する。 |

| 不測の場合の対処方法 |

不測の事態に陥った原因を調査し,事業が原因と判断される場合には,その影響を回避または低減(場合によっては代償)する環境保全措置を実施する。 |

|

実施体制 |

事業者 |

[2]事後調査報告

事後調査報告例は表3-2-32に示すとおりである。

表3-2-32 事後調査報告(供用後○年目)例

| 環境保全

措置の内容 |

[1]ルート変更による地下水帯水層の保全 |

|||

| 調査項目 |

目視による地盤変状の確認 |

水準測量による地盤沈下の確認 |

地盤沈下観測孔のモニタリングによる沈下量の監視 |

自記水位観測孔のモニタリングによる地下水位変動状況の把握 |

| 効果の確認 |

事業計画区域から500m以内においては、構造物の抜けあがり、陥没・亀裂の発生などの地盤変状は認められない。 |

昨年度に引き続き、△地点において○mmの沈下が観測されているが、減少傾向にある。 その他の地点は沈下が認められていない。 |

3箇所の沈下計はすべて有意な変動が認められず、地盤沈下は発生していないと判断される。 |

A地点では、冬期の渇水により、これまでに無い最低水位を記録したが、併設の沈下計には変動が見られない。 平均水位は工事前の水準に回復している。 |

| 追加措置 | 記録写真の整理 | 特になし |

特になし |

特になし |

| 今後の対応 |

今後も推移を見守ることとする。 |

地盤沈下の増大傾向は認められないので、以降の調査は隔年調査で問題がないと判断される。 |

今後も推移を見守ることとする。 |

今後も推移を見守ることとする。 |

| 今後の事後調査計画 |

継続監視 |

継続観測 | 継続観測 | 継続観測 |