平成13年度第1回全体会合

資料2-1

- 事務所における事務処理から発生する廃棄物(事業系一般廃棄物)

- 従業員の飲食により発生する廃棄物(事業系一般廃棄物)

- 工場の操業により発生する廃棄物(事業系一般廃棄物)

●産業廃棄物

- 事務所における事務処理から発生する廃棄物(産業廃棄物)

- 従業員の飲食により発生する廃棄物(産業廃棄物)

- 工場の操業により発生する廃棄物(産業廃棄物)

●建設発生土

注)環境負荷分野における調査内容は、「地域または関連する業界等における削減計画・施策等」や「関連する施設の状況」であるため、地域概況に含まれる内容と重複する。ここではごみ処理の実績等、地域概況に含まれるべき内容を記すが、実際には事業者が地域概況とあわせ、整理・とりまとめを行う。

[1]廃棄物等の処理・処分施設の状況

平成6年度~平成11年度における○市の一般廃棄物処理量の状況は表4-2-18のとおりである。

表4-2-18 ○市の一般廃棄物処理量の推移の状況

|

年度 種別 |

平成6年度 |

平成7年度 |

平成8年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

一般廃棄物処理量 (t/年) |

524,164 |

512,651 |

517,315 |

518,599 |

512,153 |

503,071 |

(b)中間処理施設の状況

●処理施設の施設概要

○市には一般廃棄物処理施設が4ヶ所あり、○市の総処理能力は2,250t/日である。4ヶ所とも燃焼型式はストーカである。表4-2-19に○市のごみ焼却施設の概要を示す。

表4-2-19 ○市の一般廃棄物焼却施設の概要

|

処理能力 |

2,250t/日 |

|

燃焼型式 |

ストーカ |

|

主な余熱利用 |

暖房、浴場給湯、温水プール |

|

発電出力 |

16,500kWh |

●処理実績

平成7年度~平成11年度までの○市の焼却処理の状況を表4-2-20に示す。

表4-2-20 ○市の一般廃棄物焼却処理の状況(平成7年度~平成11年度)

|

平成7年度 |

平成8年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

|

焼却処理量 (t/年) |

497,032 |

506,222 |

493,841 |

485,417 |

471,860 |

●サーマルリサイクルの有無 等

○市における一般廃棄物焼却施設の余熱利用は表4-2-19に示したとおりである。○市の施設で16,500kWhの発電しており、施設の暖房や浴場の給湯等に利用され、余剰電力の一部が売電されている。

○市では、分別収集した空き缶、空き瓶及びペットボトルを市内3か所の資源化処理施設で資源化を行っている。また、粗大ごみ処理施設において、粗大ごみから金属類の回収、雑金属類から破砕鉄及び破砕非鉄の回収を行っている。

○市における資源化処理施設の概要は表4-2-21に示すとおりである。

表 4-2-21 ○市における資源化処理施設の概要

|

処理対象 |

処理能力 |

|

|

資源化処理施設 |

空き缶 |

50t/日 |

|

空き瓶 |

75t/日 |

|

|

ペットボトル |

6.5t/日 |

|

|

粗大ごみ処理施設 |

100t/5h (可燃性:50t/5h) |

|

●処理実績

平成7年度~平成11年度までの○市の資源化処理の状況を表4-2-22に示す。

表 4-2-22(1) ○市の資源化処理の状況(平成7年度~平成11年度)

|

平成7年度 |

平成8年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

|

資源化量 (t/年) |

20,434 |

22,702 |

23,454 |

25,656 |

30,088 |

表4-2-22(2) ○市の空き缶、空き瓶、ペットボトル、粗大ごみの収集実績

|

平成7年度 |

平成8年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

|

空 き 缶 (単位:t/年) |

8,998 |

9,066 |

8,373 |

8,160 |

9,117 (25.0) |

|

空 き 瓶 (単位:t/年) |

3,424 |

4,963 |

7,184 |

9,529 |

11,755 (32.2) |

|

ペットボトル (単位:t/年) |

― |

― |

― |

38 |

1,164 (3.2) |

|

粗 大 ご み (単位:t/年) |

20,126 |

20,105 |

17,686 |

17,056 |

15,111 (41.4) |

注)( )内の値は日平均値(t/日)

●資源化物の有効利用状況 等

処理されたプレススチール缶、プレスアルミ缶及び金属類は、資源回収業者へ売却し、資源化・有効利用を行っている。空き瓶は選別して再商品化を委託している。また、収集したペットボトルについても圧縮・結束し、再商品化を委託している。

A廃棄物埋立処分場の埋立廃棄物は以下のとおりである。

- 都市施設廃棄物(焼却残灰、道路清掃による土砂、下水道施設、水道施設から発生する燃え殻・汚泥等)

- 民間産業廃棄物(ただし、○市内の小規模事業所から発生した廃棄物に限る。)

- 公共工事建設発生土

また、市が埋立を行う産業廃棄物の種類及び受け入れ基準は表4-2-23に示すとおりである。

表4-2-23 受入産業廃棄物の種類及び基準

|

産業廃棄物の種類 |

受 入 基 準 |

|

燃 え 殻 |

熱しゃく減量が15%以下で、有害でないもの |

|

ガラスくず及び陶磁器くず |

中空、鋭利または有害でないもの 最大径15cm以下のもの |

|

がれき類 |

|

|

汚 泥 |

含水率85%以下で、有害でないもの 油分が50mg/?以下のもの |

|

そ の 他 |

本市の処理施設に支障をきたさない範囲のもの |

○市の埋立処分場の概要は表4-2-24に示すとおりである。

表 4-2-24 ○市の埋立処分場の概要

|

埋立面積 |

168,600 m2 |

|

埋立容積 |

2,700,000 m3 |

|

埋立の区分 |

管理型処分場 |

|

排水処理設備 |

凝集沈殿処理施設 1,100m3/日 |

●処分実績・埋立残容量

・処分実績

平成7年度~平成11年度までの○市の埋立処分の状況を表4-2-25に示す。

・埋立残容量

A廃棄物処分場の埋立残容量は平成12年3月末において2,600,000m3である。

表4-2-25 ○市の埋立処分の状況(平成7年度~平成11年度)

|

平成7年度 |

平成8年度 |

平成9年度 |

平成10年度 |

平成11年度 |

|

|

直接埋立(t/年)

|

1,166 |

1,020 |

1,304 |

1,081 |

1,123 |

|

焼 却 灰(t/年) |

92,966 |

95,170 |

82,962 |

79,045 |

73,008 |

|

合 計(t/年) |

94,132 |

96,190 |

84,266 |

80,126 |

74,131 |

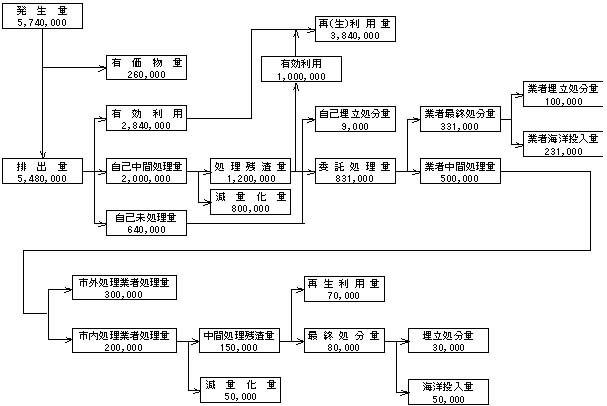

○市における平成11年度の産業廃棄物の発生及び処理・処分の状況を図4-2-6に示す。

<(単位:t/<年)

図4-2-6 産業廃棄物の処理・処分状況

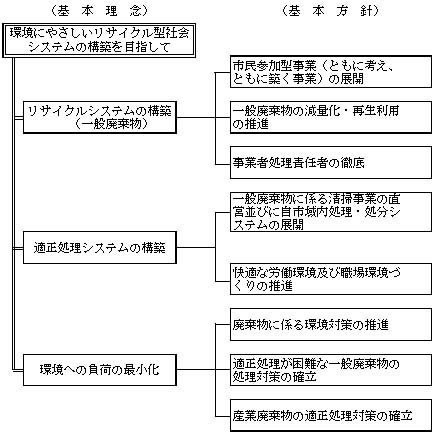

事業実施区域が位置する○市においては、以下の3つの項目を基本理念とする「○市一般廃棄物処理基本計画」が平成5年3月に策定されている。

- リサイクルシステムの構築

- 適正な収集処理システムの構築

- 環境への負荷の最小化

計画の体系を図4-2-7に示す。

図4-2-7 一般廃棄物処理基本計画の体系

○市では一般廃棄物のごみ減量化目標値及び再生利用目標値(資源化率)を表4-2-26に示すとおり設定している。

表4-2-26 ○市における減量化・再生利用(資源化率)目標値

|

年 度 |

減量化目標値 |

再生利用目標値 (資源化率) |

|

2010年 |

35% |

22% |

注1)減量化目標値は1990年度をベースとした一人一日排出量の減量化率

2)再生利用目標値は排出対象量に対する資源化量の割合

○市においては、廃棄物処理法の定める趣旨及び県の処理計画と整合を図り、一般廃棄物処理計画とは別に産業廃棄物処理指導計画を策定している。

施策の主な内容は以下に示すとおりである。

- 廃棄物の総合的な取組の体制づくり

- 産業廃棄物の減量化・資源化の一層の推進

- 産業廃棄物の処理施設の計画的確保の推進

- 環境汚染等の防止対策の推進

(ウ)事業者団体または事業者に係る計画等

本事業計画に関連する事業者団体または事業者に係る計画等として、「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」(以下、「建設リサイクル法」という)に定める再資源化目標として表4-2-27に定める数値が示されている。

表 4-2-27 「建設リサイクル法」に定める平成22年度における

建設副産物の再資源化等の目標値

|

資 材 名 |

再資源化等率 (%) |

|

コンクリート塊 |

95 |

|

建設発生木材 |

|

|

アスファルト・コンクリート塊 |

建設発生土の再利用に関する安全性については土壌汚染の調査を実施して確認した。

注1)本ケーススタディでは、事業計画において予測された数値をもとにケーススタディを進めるものとする。

注2)事業場からの廃棄物発生量及びその種類については、同種または類似施設の実績から推計するのが、確実な方法である。

注3)技術シート-7に業種別原単位の事例を記載する。

(1)供用段階の一般廃棄物量の推計:同種または類似施設の実績をもとに推計する方法(ベースライン)

既存の施設での実績をもとに予測した供用段階に発生する一般廃棄物の種類及び発生量は、表4-2-28に示すとおりである。

表4-2-28 計画施設から発生する一般廃棄物の種類及び発生量

|

種 類 |

発生量 |

|

紙 類(t/年) |

10.0 |

|

厨 芥(t/年) |

1.0 |

|

その他(t/年) |

4.7 |

注)既存施設での発生量原単位情報は固有の情報であるため数値は掲載しない

(2)供用段階の産業廃棄物量の推計: 同種または類似施設の実績をもとに推計する方法(ベースライン)

既存の施設での実績をもとに予測した供用段階に発生する産業廃棄物の種類及び発生量は、表4-2-29に示すとおりである。

表4-2-29 供用段階に発生する産業廃棄物の種類及び発生量

|

種 類 |

発生量 |

|

|

産業廃棄物 (t/年) |

紙くず |

10 |

|

紙くず(製紙残渣) |

47,000 |

|

|

廃プラスチック類 |

30 |

|

|

廃プラスチック類(パルパー粕) |

3,000 |

|

|

金属くず |

803 |

|

|

ガラス及び陶磁器くず(レンガくず) |

5 |

|

|

ばいじん |

15,000 |

|

|

汚泥(排水処理汚泥蒸発濃縮物) |

13,000 |

|

|

汚泥(水酸化銅汚泥) |

100 |

|

|

廃油 |

5 |

|

|

燃え殻注) |

0 |

|

|

特別管理産業廃棄物 |

廃酸(クロム酸廃液) |

5 |

|

廃酸(硫酸銅液混合物) |

4,800 |

|

注)燃え殻はベースラインとしては発生しないが、対策実施後の発生が想定される。また、原単位情報については一般廃棄物と同様記載しない

各産業廃棄物の発生量推計根拠を表4-2-30に示す。

表 4-2-30 建設段階における産業廃棄物発生量算出根拠

|

種 類 |

総発生量 (m3) |

構 成 比 (%) |

想定発生量 (m3) |

|

廃プラスチック |

1,250.0 |

20 |

250.0 |

|

鉄くず |

15 |

187.5 |

|

|

コンクリート破片 |

10 |

125.0 |

|

|

木くず |

20 |

250.0 |

|

|

紙くず |

15 |

187.5 |

|

|

石膏ボード |

20 |

250.0 |

|

|

合 計 |

- |

100 |

1,250.0 |

建設発生土の発生量は、根切量、埋戻量及び盛土量の関係より推計した。当該事業における根切量、埋戻量、盛土量及び建設発生土の発生量を表4-2-31に示す。

表4-2-31 当該事業に係わる建設発生土の内容

|

容量(m3) |

|

|

根 切 量 |

12,000 |

|

埋 戻 量 |

2,000 |

|

盛 土 量 |

10,000 |

|

建設残土発生量 |

0 |

解体・廃棄段階の産業廃棄物の発生量は計画条件に発生源別の廃棄物排出原単位を乗じることにより推計した。

(廃棄物等の発生量)=(事業による活動等の量)×(原単位)

また、解体・廃棄段階の廃棄物量は、事業計画による建築物の延べ床面積と延べ床面積当たりの主要資材数量(鉄骨造)により(使用量)=(解体廃棄段階の廃棄物量)として推計した。

延べ床面積当たりの主要資材数量原単位は表4-2-32に示すとおりであり、進出企業の建物毎の延べ床面積及び主要資材数量(=解体時廃棄物発生量)は表4-2-33に示すとおりである。

表 4-2-32 延べ床面積当たりの主要資材数量原単位

|

コンクリート (m3/m2) |

鉄 筋 (t/m2) |

鉄 骨 (t/m2) |

|

|

工 場 |

0.326 |

0.031 |

0.096 |

|

事務所 |

0.567 |

0.070 |

0.136 |

(社)日本建築学会地球環境委員会(1998)

表 4-2-33 進出企業の建物毎の延べ床面積及び主要資材数量

|

建物種類 |

延べ床面積 (m2) |

コンクリート (m3) |

鉄筋 (t) |

鉄骨 (t) |

|

工 場 棟 |

21,841 |

7,120.2 |

677.1 |

2,096.7 |

|

事務所棟 |

3,000 |

1,701.0 |

210.0 |

408.0 |

|

合 計 |

24,841 |

8,821.2 |

887.1 |

2,504.7 |

(5)環境保全措置の内容及び削減量

< 注)環境保全措置の内容及び削減量では、既存施設での運転実績をもとに廃棄物発生量を予測し、その過程で予測における着目点や検討事項を例示する。

事業計画の推計結果より、事業の供用段階に発生する一般廃棄物の環境保全措置及び削減量は表4-2-34に示すとおりである。

紙類については、事業実施区域内の製紙グループで再生を、厨芥については企業団地内でのコンポスト化により共同緑地の肥料として再利用を行う。なお、再資源化が困難な一般廃棄物については○市に処理を委託する。

表4-2-34 一般廃棄物の削減対策及び削減量(供用段階)

|

発生量 (t/年) |

対 策 |

削減量 (t/年) |

対策後の排出量 (t/年) |

必要とされる処理 |

|

|

紙 類 |

10.0 |

地区内の製紙グループで再生 |

5.0 |

5.0 |

中間処理(焼却) |

|

厨 芥 |

1.0 |

コンポスト化し、自区内で再利用 |

1.0 |

0.0 |

- |

|

その他 |

4.7 |

○市へ処理を委託 |

0 |

4.7 |

中間処理(焼却) |

(a)中間処理

a)中間処理量

厨芥はコンポスト化し自区内で再利用する予定であるため、中間処理は紙類及びその他可燃の焼却処理のみとなる。中間処理を行う一般廃棄物量は、表4-2-35に示すとおりである。

表4-2-35 中間処理を行う一般廃棄物量

|

中間処理量 (t/年) |

焼却後の残灰 (t/年) |

|

|

紙 類 |

5.0 |

0.21 |

|

その他(可燃) |

4.7 |

0.33 |

|

合 計 |

9.7 |

0.54 |

b)中間処理施設(焼却施設)での環境保全対策

想定される中間処理施設では、下記の環境保全対策がなされている。

- SOx対策:脱硫設備

- NOx対策:脱硝設備

- ダイオキシン等の対策:連続炉、バグフィルター

c)搬入が想定される処理センターへの影響

中間処理が必要な一般廃棄物のF市処理センターにおける処理量は全処理量の約0.009%である(表4-2-36参照)。

表4-2-36 F処理センターにおける処理量に対する割合

|

○処理センター処理量(公称能力)(t/日) |

事業実施区域 からの搬入量 (t/日) |

寄 与 率 (%) |

|

900 |

0.08 |

0.009 |

(b)最終処分

a)最終処分量

管理型処分場である○市の廃棄物埋立処分場へ最終処分を行う一般廃棄物は、ごみ焼却後の残灰である。最終処分を行う一般廃棄物量を表4-2-37に示す。

表4-2-37 最終処分を行う一般廃棄物量

|

最終処分量 |

|

|

(t/年) |

0.54 |

|

ごみ焼却後の残灰の容積(m3/年) |

0.54 |

注)容積は廃棄物埋立処分場の容積に対して安全側となるよう単位体積重量1.0t/m3を用いて換算した。

b)最終処分場での環境保全対策

- 浸出水の遮水対策

- 浸出水の処理(凝集沈殿)

c)廃棄物埋立処分場への影響

廃棄物埋立処分場の埋立容積は2,700,000m3であり、15年で埋立が完了するため、1年間あたりの埋立量は平均で180,000 m3である。事業実施区域で発生した最終処分が必要な一般廃棄物は年間0.54 m3であり、廃棄物埋立処分場の処分量に対する寄与率は0.0003%程度である。

事業計画の推計結果より、事業実施区域から供用段階に発生する産業廃棄物の削減対策及び削減量は表4-2-38に示すとおりである。

紙くずについては製紙グループでの再生を、パルパー粕、紙くず(製紙残渣)及び汚泥(排水処理汚泥濃縮物)は焼却施設の燃料として再利用を行い、地区内での再資源化を図る。また、ばいじんは地区内のセメント製造工場へ、廃プラスチックは廃プラスチック高炉原料化施設へ循環させ、鉄くず及び汚泥から有価物として回収できるものは業者へ循環させる。

特別管理産業廃棄物は国が定める方法により適切に処理を行う。

< 注)地区内に設置する焼却処理施設は排ガス対策等の環境保全対策について最新の設備を用いる予定である。なお、地区内に設置するこれらの施設による大気汚染、水質汚濁については大気の項目、水質の項目で取り扱う。

表 4-2-38 産業廃棄物の削減対策及び削減量(供用段階)

|

種 類 |

発生量 (t/年) |

対 策 |

削 減 量 (t/年) |

対策後の 排 出 量 (t/年) |

|

|

産業廃棄物 |

紙 く ず |

10 |

・製紙グループで再生 |

6 |

4 |

|

紙くず(製紙残渣) |

47,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

46,480 |

520注) |

|

|

廃プラスチック類 |

30 |

・排出する廃プラスチックは、近隣の高炉施設で還元剤として利用する。 |

30 |

0 |

|

|

廃プラスチック類 (パルパー粕) |

3,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

2,770 |

230注) |

|

|

金属くず |

803 |

・鉄、アルミ等を分別回収し、資源回収業者へ循環 |

803 |

0 |

|

|

ガラス及び陶磁器クズ |

5 |

・分別回収し、資源回収業者へ循環 |

5 |

0 |

|

|

ばいじん |

15,000 |

・地区内のセメント製造工場で使用 |

15,000 |

0 |

|

|

汚泥 (排水処理汚泥蒸発濃縮物) |

13,000 |

・場内熱供給を目的として焼却処理を行う。 |

12,850 |

150注) |

|

|

汚泥(水酸化銅汚泥) |

100 |

・排出する汚泥のうち、水酸化銅は有価物として処理(委託) |

0 |

100 |

|

|

廃 油 |

5 |

・分別回収し、資源回収業者へ循環 |

5 |

0 |

|

注)燃え殻として排出する。

(イ)排出後の処理の安全性及び確実性

(a)ばいじん及び燃えがら

ばいじん及び燃えがらについては埋立処分が想定できる。埋立処分施設については、排水処理、悪臭、飛散防止等の環境保全対策に着目して、委託先を検討する。

(b)廃油類

廃油類は、焼却による減量化の後、最終処分されるものと想定される。

焼却の場合においては、排ガス処理、悪臭等の環境保全対策に着目して委託先を検討する。

また、埋立処分施設についても、排水処理、悪臭、飛散防止等の環境保全対策に着目して、委託先を検討する。

廃酸類は含有する重金属類を適正な薬品を用いて分離し、可能な限り有価物として回収する。その後、中和処理され放流されることが想定されるため、処理委託先として処理施設の環境保全対策が確実な施設を選定する。

また、埋立処分施設については、排水処理、悪臭、飛散防止等の環境保全対策に着目して、委託先を検討する。

排出後の処理・処分についてはマニフェストにより記録を保管する。また、ISO14001で定める環境管理システムに基づく記録の外部監査を受けるとともに記録を公表することで、対策の実行について第三者による監視と情報公開に努める。

(a)削減対策及び削減量

事業計画の推計結果より、事業実施区域から建設段階に発生する産業廃棄物の削減対策は表4-2-39に示すとおりである。ただし、建設段階に発生する産業廃棄物については減量化及び再資源化に努め、再利用可能なものについては再利用を図り、「建設リサイクル推進計画97」の目標値を確保するものとする。なお、環境負荷削減のための具体的な対策及び排出量を表4-2-39にあわせて示す。

表4-2-39 産業廃棄物の削減対策及び削減量(建設段階)

|

種 類 |

発 生 量 (m3) |

リサイクル目標(%) |

削 減 量 (m3) |

対 策 |

|

|

減 量 化 |

再資源化 |

||||

|

廃プラスチック |

250.0 |

80注1) |

200.0 |

・詳細な計画、資材の規格寸法に合わせた設計 ・工場加工におけるプレキャスト、プレカット等の工法 ・材料の簡易包装等 |

高炉原料化再生利用 |

|

鉄 く ず |

187.5 |

80注1) |

150 |

電炉原料化(無規格鉄筋原料) |

|

|

コンクリート破片 |

125.0 |

95注2) |

118.8 |

破砕して路盤材等への利用 |

|

|

木 く ず |

250.0 |

95注2) |

237.5 |

細粒化してパーティクルボード等への原料化 |

|

|

紙 く ず |

187.5 |

80注1) |

150.0 |

再生利用 |

|

|

石膏ボード |

250.0 |

80注1) |

200.0 |

再生利用 |

|

注1)「建設リサイクル推進計画97」の「建設廃棄物」の平成12年度リサイクル目標

注2)「建設リサイクル法」の平成22年度再資源化目標

(b)排出後の処理の安全性及び確実性

再利用できない産業廃棄物については、産業廃棄物処理業の許可を得た業者に処理・処分を委託し、マニフェスト制度を利用して適正に処理・処分されたことを確認する。

(c)対策の確実な実証の確保について

排出後の処理・処分についてはマニフェストにより記録を保管する。また、ISO14001で定める環境管理システムに基づく記録の外部監査を受けるとともに記録を公表することで、対策の実施について第三者による監視と情報公開に努める。

(a)削減対策及び削減量

建設発生土については、12,000m3を根切し、この全量を埋戻及び盛土に使用することから、事業実施区域外への搬出はない。

(b)対策実施の確実性

事業計画において決定している内容である。

解体・廃棄段階の廃棄物は、先に排出量を予測した建築廃材(コンクリート殻、鉄筋等)に加え、冷媒等の予測対象以外の項目も存在する。これらについては次の対策を考慮する。

- 建設用資材については解体・廃棄段階に再利用が可能な資材を採用する。

- 冷媒等の設備消耗品については、市場製品の環境ラベル等の情報に基づいて環境への負荷の少ない材料を選定する。

- 以上の対策について、施工会社において記録・確認する。記録・確認及び必要に応じた公表については施工会社におけるISO14001で定める環境管理システムで管理する。

本ケーススタディにおいては次のような環境保全措置の設定が考えられる。

(ア)ベースラインケース

環境保全措置のない場合のケース。

(イ)環境保全措置ケース1

事業者の実行可能な範囲における最大の環境保全措置を行うケース。前述した削減対策内容がこのケースにあたる。

(ウ)環境保全措置ケース2

他の環境要素とのトレードオフの関係に配慮して、比較検討を行う。本ケーススタディにおいては下記のケース設定が考えられる。

廃棄物焼却の有無:

削減対策ケース1において採用している廃棄物焼却は廃棄物の減量化と施設への熱供給を目的としている。ただし、廃棄物焼却は、周辺地区での大気汚染物質及び温室効果ガス排出をもたらす。これら環境要素毎の影響の付加と緩和を比較する視点から、廃棄物焼却施設の設置の有無を比較検討することも意義がある。

< 注)ここでは総論で示した廃棄物等における評価事項のうちの一例を示すものであり、実際の評価を行う際には、総論を参考に種々の側面から評価することに留意が必要である。

評価の視点を以下に示す。

[1]視点1:回避・低減に係る評価

(ア)実現可能な範囲での最大限の回避・低減措置

実行可能な対策として以下の自区内における自己処理を行う。

- 紙ごみ → 事業実施区域内の製紙グループでの再生処理

- 厨 芥 → 地区内でコンポスト化し、地区内の共同緑地の肥料として再利用

以上の対策によって排出される廃棄物が最小となるよう配慮されている。

- ベースライン(環境保全措置なし)・・・・・・・・・・・・・・・15.7t/年

- 環境保全措置による削減量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6.0t/年

環境保全措置により約38%の削減を実現している。

(ウ)環境保全措置の実施と効果の確実性

(a)対策実施の確実性

工業団地に進出する企業において協議の上、決定している事項である。

(b)効果の確実性

- 技術的には確立されたものである(製紙、コンポスト化)。

- 区内業者において連絡会を設置して、機能を確保するための調整を図る。

- ISO14001で定める環境管理システム等の利用により、第三者による監視と情報公開を図る。

[2]視点2:目標との整合に係る評価

- ○市における減量化目標値(2010年)・・・・・・・・・・・・・・・・35%

- 事業実施区域内の削減率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38%

以上により、○市の目標値を確保している。

- 高炉、電炉材としての利用 → 周辺産業との協調

- 分別収集

- 地区内での焼却処理→蒸気製造用焼却炉の燃料化

以上の対策によって排出される廃棄物が最小となるよう配慮されている。

(イ)ベースラインからの削減量

- ベースライン(環境保全措置なし)・・・・・・・・・・・・ 78,953t/年

- 環境保全措置による削減量・・・・・・・・・・・・・・・・77,949t/年

環境保全措置により約99%の削減を実現している。

(ウ)環境保全措置の実施と効果の確実性

- マニフェスト等の処理の記録等のシステム的な管理手法の利用

- ISO14001で定める環境管理システム等の利用により、第三者による監視と情報公開を図る。

[2]視点2:目標との整合に係る評価

○市の産業廃棄物処理指導計画において事業者に係る発生源対策に数値的目標は示されていないものの、産業廃棄物処理指導計画に記載される施策のうち「産業廃棄物の減量化・資源化の一層の推進」を図るため、地区内から排出される廃棄物を抑制する事業計画としている。

実行可能な対策として以下の対策を採用している。

(a)周辺業者との協調

- 廃プラスチック→高炉、電炉材としての利用

- 鉄くず→電炉原料化(無規格鉄筋原料)

- 石膏ボード→再生利用

(b)地区内から発生する廃棄物の再利用に対する対策

- コンクリート破片→破砕して路盤材等への利用

- 木くず→細粒化してパーティクルボード等への原料化

- 紙くず→再生利用

以上の対策によって排出される廃棄物が最小となるよう配慮されている。

(イ)環境保全措置の実施と効果の確実性

- マニフェスト等の処理の記録等のシステム的な管理手法の利用

- ISO14001で定める環境管理システム等の利用により、第三者による監視と情報公開を図る。

[2]視点2:目標との整合に係る評価

建設段階における産業廃棄物(建設副産物)については、可能な限り減量化、再資源化を図ることでほぼ全量をリサイクルが可能であるため、「建設リサイクル法」の平成22年度の目標値を満足するものと考える。

- 実行可能な対策:根切量と埋戻量及び盛土量のバランスを考慮し、残土量がゼロになるような計画としている。

(イ)対策実施の実現性と効果の確実性

- 事業計画において決定している内容である。

- 各業者においてISO14001で定める環境管理システムを構築し、建設発生土を管理する。

[2]視点2:目標との整合に係る評価

- 「建設リサイクル推進計画」リサイクル率目標値(平成12年度)・・・・・ 80%

- 事業実施区域内のリサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100%

以上により、「建設リサイクル推進計画」の目標値を確保している。

(5)解体・廃棄段階における廃棄物

- 発生抑制を重視した分別解体と分別排出方法の検討

- 各業者においてISO14001で定める環境管理システムを構築し、廃棄物発生量を管理する。

[2]視点2:目標との整合に係る評価

- 「建設リサイクル推進計画」リサイクル率目標値(平成12年度)・・・・・ 90%

解体・廃棄段階における環境保全措置の内容等の予測は、本ケーススタディでは行っていないが、この段階の予測・評価においても他の段階と同様の手法が適用できるため、実務においては、必要な検討を考慮すべきである。