平成13年度第 2回環境負荷分科会

資料 3

2) 環境保全措置

(1) 環境保全措置の考え方

[1] 環境保全措置の目的

[2] 環境保全措置の順位・内容(回避、低減、代償)

(ア) 環境保全措置の優先度の基本的考え方

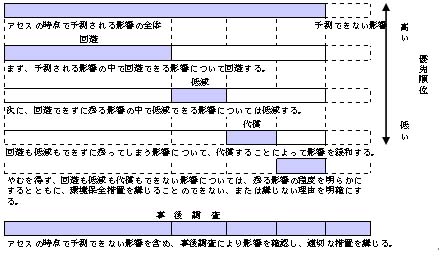

環境影響評価の技術体系において回避・低減・代償措置の優先順位は「基本的事項第三」に以下のように示されている内容で理解することができる。

上記の「基本的事項第三」に示されている環境保全措置の内容を踏まえると、基本的には、環境への影響に対する保全措置としては、まず、回避又は低減に関わる措置を検討するとともに、回避又は低減ができない場合において、その理由を明らかにして代償措置の検討を行うということになる。

| 回避: | 行為(環境影響要因となる事業行為)の全体又は一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。 |

| 低減: | 低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度又は規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生又は回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護及び維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減又は消失させることである。要約すると、何らかの手段で修復する措置といえる。 |

| 代償: | 損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失する又は影響を受ける環境に見合う価値の場や機能を新たに創出して、全体として影響を緩和させる措置といえる。 |

図3-2 環境保全措置の優先順と残る影響、事後調査の関係

(一般的認識)

(イ) 温室効果ガス等における回避・低減・代償措置の考え方

温室効果ガス等を考慮した場合の回避・低減・代償について、その内容を狭義に(温室効果ガス等の場合という意味)定義すると以下のような区分が考えられる。

(a) 回避

温室効果ガス等の排出の要因となる行為を取りやめる。

HPC等のフロン類などの温室効果ガス等の物質を他の温室効果のない物質に代替する等の措置が考えられる。

(b)低減

低減については、負荷量削減の方法や実施者の相違により以下の3とおりに区分して考えることができる。

- 低減1:事業者が実施する行為により低減する。

設備の改善(効率的設備、効率的運用)や稼動の制限等により負荷排出量を削減する。

- 低減2:他の事業者が行う行為において負荷量を低減する措置のうち、「温室効果ガス算定ガイドライン」の対象行為。電力、熱消費の削減がこれに当たる。

他の事業者から供給されるエネルギー量を削減することにより、他の事業者が排出する温室効果ガス等の量を削減する。(温室効果ガス算定ガイドラインの対象行為)

- 低減3:他の事業者が行う行為において負荷量を低減する措置のうち、「温室効果ガス算定ガイドライン」の対象外行為

他の事業者から供給される製品や資材の量を削減することにより、他の事業者が排出する温室効果ガス等の量を削減する。

なお、当該行為による環境負荷量削減についての検討領域は、ライフサイクル的考え方による設定が必要である。

(c)代償

植林等他の温室効果ガスを固定化する技術などを用いて環境中の温室効果ガスを固定化して削減する。

(イ) 温室効果ガス等における環境保全措置の優先度の考え方

環境負荷分野の場合には環境負荷量の大小によって環境への影響を評価しようとしている。したがって、環境負荷量を削減できれば、その方法に優先度は考える必要がないと考えることもできる。温室効果ガスを例にとって考えれば、回避・低減・代償措置のいずれの方法を取ったとしても、温室効果ガス総排出量(地球温暖化係数をかけた後の排出量)で議論した場合、方法としては等価であり優先順位を考慮する必要がないように考えることができる。

しかし、温室効果ガス等においては、実施者や技術的な問題により保全措置の効果に不確実性があり、効果の確実性という面では優先度を考慮するべきである。すなわち、対策の実施者は第三者よりも事業者が行うことが確実であり、第三者が行う対策では技術的に効果(削減)が確実に確保できると考えられるエネルギー削減が、製品や素材の削減より優先されるべきであると考える。

(ウ) 低減及び代償における特殊なケースの考え方

(a) 京都メカニズムの考慮

温室効果ガスの削減対策の考え方については、COP3における合意において(いわゆる京都メカニズム。)、下記の2方策によってなされた温室効果ガスの削減が国家単位における温室効果ガス排出量削減効果の算定対象として考慮できることになっている。

・ クリーン開発メカニズム(CDM)

・ 共同実施(JI)

環境影響評価において、これらの対策を、環境保全措置として考慮することは可能であるが、保全措置の実施区域が国外となってしまうこと、対策の実施主体が一企業単位とは限らず業界単位、国家単位になることが想定される。

このため、実質的にはこれらの行為が環境保全措置として考慮できるケースはまれであると考えられるが、検討対象として特に除外する必要はないと考えられる。

また、保全措置を考慮する地域が主に国外が想定されることや、実施において種々の機関が存在し、調整が必要になることから実施の不確実性についての考慮が必要になる。

(b)

間接的に誘発する行為や他の要因により削減効果の考慮

事業において消費する資材や製品等の生産段階及び廃棄物の処理・処分などで当該事業者が直接行わない行為で、購入や委託などによって他の事業者が行う行為によっても環境負荷量が排出される。この行為は環境負荷量を間接的に誘発する行為として認識することができ、ライフサイクルでの環境負荷量の把握という観点で予測の対象として考えることができることは、昨年度調査において記載したとおりである。

環境保全措置の検討においても、間接的に誘発する行為についても積極的に対象範囲に加えるべきと考える。

また、あらゆる行為の効率化、省力化は環境負荷量の削減を誘導するが、それらの行為の本来的目的が、環境負荷量の削減でなくとも、その内容を環境保全措置として環境影響評価の図書に記載すべきである。

(2) 環境保全措置の立案の手順

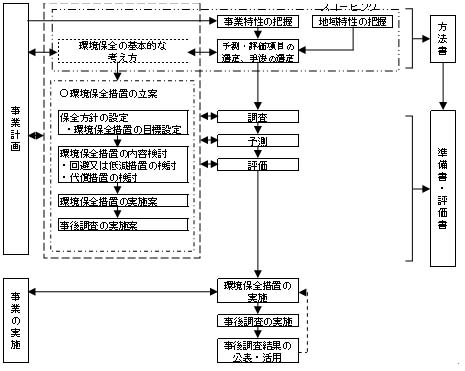

温室効果ガス等における環境保全措置に実施手順フローを図3-3に示す。

図3-3 環境保全措置・事後調査の立案の手順

(3) 保全方針の設定

温室効果ガス等の予測に必要な情報のほとんどは、スコーピング段階における地域特性の把握における既存文献資料による調査で収集が可能である。したがって、保全方針の設定の実質的作業はスコーピングの段階において行うことが望ましい。

また、温室効果ガス等の環境保全措置は、他の環境要素と相違して基本的にはすべての行為について対象とするべきであり、保全方針の設定は対策効果の高い影響要因を抽出して保全措置検討の優先度を見極め、環境保全措置の目標を設定する作業と位置づけられる。以下に環境保全措置の目標設定の留意点を示す。

[1] 環境保全措置の目標設定

(ア) 回避・低減の実行可能性からの目標設定

回避・低減の実行可能性からの観点から目標を設定する場合には、次の2点の設定の考え方がある。

(a) 実行可能性から削減の数値目標を設定する場合

(b) 実行可能性から導入する保全措置の技術レベルを設定する場合

(イ) 削減計画等との整合性からの目標設定

(a) 削減計画との整合性

温室効果ガスについて述べれば、地域レベル(都道府県、市町村)において削減目標が設定されている。また、産業部門についても業界団体等が独自の検討に基づいて削減目標が設定されている場合がある。

したがって、保全措置の検討の基本である環境保全目標設定の基準となる全体系について地域範囲であるのか、業界範囲であるのかを判断することが合理的である。

(b) 目標値の設定

保全方針において決定した整合を図るべき温室効果ガス等の削減計画等に基づいて削減率等の目標値を設定する。また、削減の基準となる現状又はそれに準じる状態の環境負荷量の算定基準を明らかにする。

(ウ)事業の特殊性を考慮した目標設定

何らかの理由により、削減目標が各種の計画と整合をもって設定できない場合においては、当該事業の特殊性を考慮した環境保全措置の目標を設定することができる。

この場合には、設定した目標の合理性を説明することが必要となる。

(4) 環境保全措置の検討

ア 環境保全措置の効果及び必要に応じて不確実性の程度

イ 環境保全の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響

ウ 環境保全措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響

エ 環境保全措置の内容、実施期間、実施主体その他の環境保全措置の実施方法

(基本的事項第三、二、(3))

[1] 個別環境保全措置の整理

(ア) 環境保全措置の検討案の提示

温室効果ガスの環境保全措置として検討できる技術等について網羅的に把握し、その対策メニューから対象事業において適用可能な技術を抽出する。

温室効果ガス等の環境保全措置の網羅的把握のための例を表3-1に示す。

表3-1 温室効果ガスの環境保全措置の網羅的把握の例

| 排出源 | 事業の区分 | 対策の方向性 |

|

建設 工事 |

建設工事 |

建設機械の効率化 |

| 工事の合理化、短期化 | ||

| 環境負荷の少ない資材の利用 | ||

|

固定発生源 |

発電所 |

低炭素燃料への転換 |

| 非化石燃料への転換 | ||

| 発電設備の効率化 | ||

| 未利用エネルギーの活用 | ||

|

|

製造過程の省エネルギー化 | |

| リサイクル率向上 | ||

| 低炭素燃料への転換 | ||

| 非化石燃料への転換 | ||

| 施設間のエネルギー融通 | ||

| 未利用エネルギーの活用 | ||

| 業務・商業系開発 | 建築物の省エネルギー化 | |

| 低炭素燃料への転換 | ||

| 非化石燃料への転換 | ||

| 広域熱供給 | ||

|

住宅系開発 |

建築物の省エネルギー化 | |

| 低炭素燃料への転換 | ||

| 非化石燃料への転換 | ||

| 広域熱供給 | ||

|

自動車 |

自動車の高効率化 | |

| 効率的輸送 | ||

| 輸送量の削減 | ||

(イ) 保全措置の内容整理

環境保全措置の具体的内容について、種類や規模など事業計画の変更として検討を行う。

(a) 環境保全措置の種類・方策

(b) 環境保全措置の規模

(c) 事業計画との関連(事業計画の変更点)

(d) 効果の原単位等

(ウ) 効果の検討

個別の環境保全措置による環境負荷量の削減量を検討する。

(エ) 不確実性についての検討

環境保全措置についての不確実性の存在としては以下の要件が考えられる。

(a) 環境保全措置実施の不確実性

・ 環境影響評価の事業者と、事業運営の事業者が相違する場合

・ 保全措置の運用が多数の当事者(施設利用者、住民など)を含むものである場合

・ 保全措置のための予算等が確実でない場合

(b) 効果達成の不確実性

・ 採用している保全措置が技術的に100%確立されていない場合

・ 保全措置の運用が多数の当事者(施設利用者、住民など)を含むものである場合

[2] 環境保全措置の実施案の検討

各種の環境保全措置を組み合わせた場合における最適案の選定に関する総合的な比較検討を行う。

(ア) 効果の検討

実施案での環境保全措置による環境負荷量の削減量を検討する。

(イ) 他の環境要素の環境影響の検討

環境保全措置として何らかの行為を行うものであるため、多少であっても他の環境要素にとっての環境影響要因を含むものである。したがって、環境保全措置によって生じる環境影響要因を把握する。

温室効果ガス等の環境保全措置は、大気汚染物質とのトレードオフの関係が考えられると共に、事業計画の変更に伴う事業採算性の変化が考えられるため、環境保全措置は事業計画に必ずフィードバックして、環境保全措置の実施にともなって発生する環境影響についてスコーピングを含めて必要な検討(予測・評価)を行わなければならない。

(5) 環境保全措置の妥当性の検証

[1] 個別の環境保全措置に関する検証

(ア) 回避・低減に関する技術的側面からの実行可能性に関する検証

個別の環境保全措置について技術的に見た場合において、実行可能な最大限の努力がなされているか検証する必要がある。

(イ) 削減効果からの検証

各種環境保全措置を組み合わせた複数の実行案について削減効果の面から妥当性を検証する。

(ウ) 効果の不確実性を含めた検証

各環境保全措置については、ある程度の不確実性が含まれるため、削減効果として算定された全量が、事業実施段階で期待できるかどうか疑問が生じる場合がある。

この場合、採用した環境保全措置について、不確実性の程度を考慮して、実行案の削減効果を補正して採用案の妥当性を総合的に検証することが必要になる。

[2] 環境保全措置の実施案に関する検証

各種の環境保全措置を組み合わせた場合における最適案の選定に関する総合的な検証を行う。その観点としては、温室効果ガスの保全措置の効果のほか、他の環境要素における環境影響を考慮する。

(6) 環境保全措置の実施の方法

個別の環境保全措置について以下の項目をまとめる。特に、環境影響評価を行っている事業主体と、環境保全措置を行う事業主体が相違する場合においては、(エ)に示す実施の裏づけとなる条件等について検討して・明示することが必要となる。

(ア) 実施主体

(イ) 実施時期

(ウ) 実施場所

(エ) 実施の裏づけとなる合意事項、予算措置等

(7) 環境保全措置の内容整理の考え方

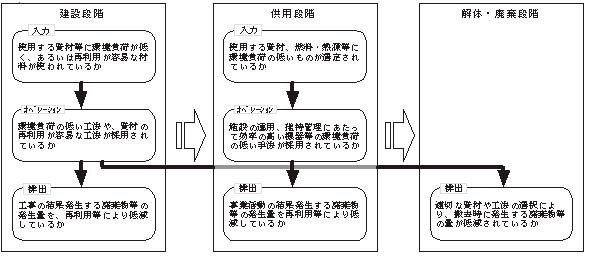

[1] 事業段階別での環境保全措置の立案

温室効果ガスの検討対象範囲は、基本的には供用時を中心に行うが、ライフサイクルにおける評価を考慮し、建設時、廃棄・解体時についても検討することが望ましい。

環境保全措置の事業段階での区分は以下のとおりとなる。

(a) 建設段階に行う環境保全措置

建設工事中の検討を行う場合には、セメント、鋼材等の資材の消費についても検討対象とすることが効果的である。

(b) 供用段階に行う環境保全措置

施設稼働時の各種対策が必要となる。

(c) 廃棄・解体段階に行う環境保全措置

廃棄にともなう廃材の処理について必要に応じて検討対象とするものとする。

図3-4 事業の各段階における回避・低減措置

[2] 事業計画の基本フレーム(事業規模等)における環境保全措置の立案

事業計画は、事業目標を達成すること及び環境負荷を最小に抑制することが調和のとれたものになっている必要がある。この視点に立って必要に応じて計画の基本フレームの設定を比較対象とした環境保全措置を提示することが望ましい。

ただし、事業計画の基本フレームは、経済的な側面等により、既に最適なフレームで計画されていることが多いため、基本フレームに関する複数案の設定が難しい場合がある。この場合には、計画の各諸元が環境配慮に対してどのような調整が図られているかを記述することが望ましい。

また、施設配置に関する複数案についても検討が必要である。

[3] 温室効果ガス等の発生・排出段階での環境保全措置の立案

(ア) 省エネルギー対策(資源・エネルギー消費の効率化を図る設備等の導入)

二酸化炭素排出の場合を考慮した場合、その発生原因の大部分がエネルギーの消費にともなうものである。このため、エネルギー消費の削減(節電等)や二酸化炭素排出の少ないエネルギーへの代替などの対策が考えられる。

[事例]

- 節電

- エネルギー種の温室効果ガス排出量の少ない種類への代替

- 輸送の効率化による燃料の減量化

(イ) 未利用エネルギー等の導入

エネルギー消費の削減を目的として、廃熱の利用や、複数の工場・事業所間でのエネルギーのカスケード利用などのリサイクルによる対策がある。

また、メタンや一酸化二窒素の場合、焼却過程での適正な管理による削減が可能な場合がある。

[事例]

- コージェネレーション(熱電供給)

- 廃熱供給(清掃工場など)

- エネルギーのカスケード利用(工業団地等)

- 廃棄物発電(ごみ燃料発電、有機物メタン発酵+発電 等)

- 燃焼管理によるメタンや一酸化二窒素の削減

(ウ) 温室効果ガス等の利用を回避する又は削減する措置

HFC、PFC又はオゾン層破壊物質の利用について環境影響にないか、低レベルの代替の物質に変更する措置等がある。

[4] 環境中の温室効果ガス等の削減等の環境保全措置の立案(代償措置)

植物の二酸化炭素の吸収・固定機能を利用して、排出した温室効果ガスと相殺することによる代償的措置がある。