平成13年度第1回 騒音分科会

騒音分科会騒音分野における調査・予測・評価の進め方

2-2 留意事項の解説と事例等

以降は、調査・予測・評価に関する留意事項についての解説である。既存の環境影響評価の事例等を引用し、説明の補足としている箇所があるが、それらが決して最良のものとしての例示ではない。環境影響評価の実施に際しては、例示している事例や他の既存事例の手法のみに縛られることなく、適切な手法を採用するようにその都度検討が必要であることに留意されたい。

[1]調査、予測、評価項目

【留意事項/事例 *2】 複合騒音の影響

複合騒音については基準がないものの、既に検討を実施した環境影響評価事例があり、今後、基準の整備が望まれる。

複合騒音の検討事例1 (道路交通騒音と建設作業騒音の複合騒音)

| 概要 | 工事中における建設作業騒音と工事用車両の走行による道路交通騒音を等価騒音レベルで合成し、予測・評価している。 |

| 内 容 |

予測結果より

評価結果より (1) 環境影響の回避・低減に係る評価 ・・・(中略)・・・工事機械の稼働及び工事用車両の走行による騒音の複合的な影響を予測した結果では、本事業と地域整備事業による寄与は会場計画第Ⅱ案で低減されている。

「2005年日本国際博覧会に係る環境影響評価書」(平成11年10月 (財)2005年日本国際博覧会協会)より抜粋 |

複合騒音の検討事例2(鉄道騒音と道路交通騒音の複合騒音)

| 概要 | 鉄道と同時期に道路が整備されることから、鉄道騒音と道路交通騒音の複合騒音の検討を行っている。 |

| 知事意見 | 道路交通騒音の影響を考慮した予測について 都筑区川和町及び緑区北八朔町の地域においては、計画路線と併せて都市計画道路中山北山田線の整備が計画されていることから、鉄道騒音の予測にあたっては、当該都市計画道路の道路交通騒音による影響についても考慮すること。「横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線」(港北区日吉4丁目~緑区中山町)に係る神奈川県知事意見より抜粋 |

| 内容 |

検討のフロー

図 道路交通騒音を考慮した影響の予測フロー 「横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線 環境影響評価書」(平成12年12月 神奈川県)より抜粋 |

[2]調査手法

【留意事項/事例 *3】 推計により現況を把握する方法

道路交通騒音の高さ方向の調査や、騒音の面的な現況調査等は、現地調査のみで行うことは非常に困難であり、現地調査に推計を加えて合理的に現況を把握することが効率的である。法令に則った調査方法で、現地調査に加えて推計を行うことができるものとしては、以下の方法が挙げられる。

・道路に面する地域の現況調査

道路に面する地域においては測定に代えて、交通や道路構造のデータ等から、又は評価すべき地点以外の測定と推計を組み合わせて、騒音レベルを推計する方法によることができる。

マニュアルに示された推計方法では、背後地の騒音推定方法として、見こみ角による補正や近接建物の間隙率による補正、ASJ Model 1998付属資料D-2,参考資料5.「建物群背後における評価区間の平均的なLAeqの計算方法」の適用等が示されている。

(「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年4月 環境庁)の「Ⅰ 評価基本編 3.測定方法等 3.8推計の導入」より抜粋)

・在来鉄道騒音

測定方法は、原則として、当該路線を通過する全列車(上下とも)を対象とし、周波数補正回路をA特性に合わせ、通過列車ごとの騒音の単発騒音曝露レベル(LAE)を測定することとする。ただし、通行線路(上下等)、列車種別、車両形式、走行時間帯(混雑時には列車速度が低くなる場合がある)等による騒音レベルの変動に注意しつつ、測定を行う列車の本数を適宜減じて加重計算しても良い。

(「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」より抜粋)

また、航空機騒音の状況の面的把握の手法として、推計が用いられていることが多い。

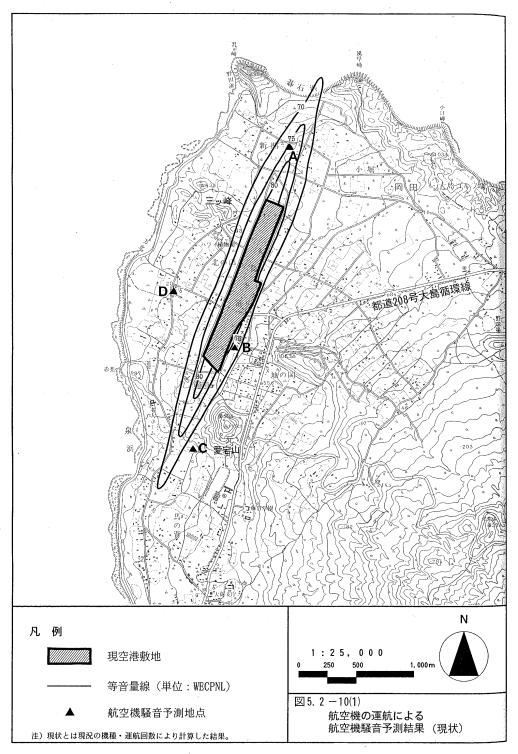

推計により航空機騒音の現況を把握した事例

| 概要 | 航空機騒音レベルの現況を推計により把握している。 |

| 内 容 |

予測結果より

「大島空港拡張整備事業 環境影響評価書」(平成10年3月 東京都)より抜粋 |

[3]調査期間

【留意事項/事例 *6】道路の利用特性を考慮して調査時期を設定した事例

道路の利用特性を考慮して調査時期を設定した事例

| 概要 | 事業の種類がレクリエーション施設の設置のため、平日と休日に区分して、調査・予測を実施している |

| 内 容 |

「調査結果」より

「予測方法」より

「ロッテワールド建設に係る環境影響評価書案」(平成11年10月 ロッテ)より抜粋 |

[4]予測項目の考え方

【留意事項/事例 *7】 法令等に基づく評価量以外の予測

法令等に基づく評価量が無い在来鉄道振動や低周波音を定量的に予測する場合や、法令等に基づく評価量での予測では不十分であると想定される場合には、適切な評価量を検討する必要がある。

・法令等に基づく評価量が無い予測項目とその考え方の例

在来鉄道振動:発生特性が類似している新幹線鉄道振動に準拠する。

複 合 騒 音 :技術的に合成が可能である等価騒音レベルで予測する。・予測項目が法令等に基づく評価量では不十分と想定される場合の事例

建設作業が長期にわたるため、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」の考え方注には合致しないもの考え、環境基準と比較するために等価騒音レベルにより予測を行う。

注 :「騒音規制法の解説(三訂)」(平成6年 環境庁大気保全局編)によると、「本法の規制の対象となる建設作業は、工場騒音における特定施設と同様、建設作業一般ではなく、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業のみに限られている。これを本法では『特定建設作業』と称している。建設作業騒音の規制の対象を建設機械でとらえず、『作業』でとらえたのは、建設機械は使用されるがそれも一時的なものであり、しかも場所的に移動することが多いものであって、特定施設の設置のように永続的なものではないため、『設置』の概念でとらえることは適当でないからである。」とある。そのため、特定建設作業に該当しない「著しい騒音を発生しない」建設作業や、「作業期間が非常に長く一時的とは言い難い」建設作業に対して同基準を適用することは、騒音規制法の考え方には合致しないものと考えられる。

[5]予測手法

【留意事項/事例 *8】 複数の予測手法の併用

道路交通振動には様々な種類の予測式があり、予測の不確実性を検討するために複数の予測式を併用した予測を行うことも考えられる。

道路交通振動の様々な予測手法とその特徴

|

名 称

|

特 徴 等

|

|

土木研究所式

|

平面道路の予測基準点における振動レベルをとりあげ、交通量、車線数、車速、路面平坦性及び地盤条件データをもとに回帰分析手法を用いて振動レベルを予測する式を作成し、これを基本として補正項の形で道路構造の影響及び道路からの距離の影響を予測式に反映させている。 |

|

平面道路での予測式

|

東京都の地盤を対象に作成された予測式で、土木研究所式との主な相違点は、地盤の種類を明確に分類していること及び舗装構造を取り入れいている点である。ただし、対象は東京都の地盤上の平面道路である。 |

|

埼玉県公害センターによる予測式

|

類似道路等での速度振幅の実測値をもとに、発生・伝搬要因の変化から補正を加えて予測を行うもので、振動の発生要因としては、路面の平坦性、走行速度、大型車交通量を、伝搬要因としては、地盤の硬さをとり上げて、各要因の補正倍率を求めて予測を行う。 |

|

畠山式

|

・距離による減衰が表面波であると考え、鉛直方向の自動車走行による振動レベルを予測する。・地盤卓越振動数が8Hz以上の条件で、振動速度からレベルへ変換。 |

|

時田式

|

垂直方向の振動レベルを規定する要因として、路面状態、走行速度、車体重量の3変数をとり上げ、実測データをもとに重回帰分析を行って回帰係数を求め、定式化している。 |

|

畑中式

|

・幹線道路での実測結果をもとに、大型車、中型車、乗用車といった車種と振動源からの距離の2変数で定式化し、最大鉛直方向の振動速度を予測する。・振動源からの距離が増大すれば指数的に減少するがするがす車が大型化すれば振動も増帯するという式になっている。 |

出典:「環境アセスメントの技術」((社)環境科学センター)より作成

【留意事項/事例 *10】 手法の重点化の例

シミュレーションモデルによる予測事例

| 概要 | 特殊部(インターチェンジ)周辺における道路交通騒音レベルを、シミュレーションモデルを使用して予測している。 |

| 内 容 |

「予測方法」より

「さがみ縦貫道路事業(愛川町中津~城山町川尻)影響予測評価書」(平成9年6月 神奈川県)より抜粋 |

発破騒音の予測事例

| 概要 | 採石作業に伴う発破騒音について定量的に予測した事例。 |

| 内 容 |

「予測方法」より

図 予測手順 「多摩興産株式会社採掘区域拡張事業 環境影響評価準備書案」(平成10年8月 ㈱多摩興産)より抜粋 |

[6]予測条件

【留意事項/事例 *11】 事例の引用による予測事例

事例の引用による予測事例

| 概要 | 新幹線鉄道振動を事例の引用により予測した事例。 |

| 内 容 |

「予測の基本的な手法」及び「予測結果」より 新幹線鉄道振動の予測の基本的な手法については、北陸新幹線(高崎・長野間)や東北新幹線の一部区間を利用した総合試験線のデータを分析して研究が進められているところであるが、地盤の振動レベルは、構造物と地盤の相関関係、地盤自体の性状等のさまざまな要因が重複してさようするため、定量的な予測が困難である。したがって、地盤が類似している事例を引用して予測を行った。 事例の引用にあたり、既設新幹線の測定事例の地盤の中には、当該地域の地盤と同様の場所があることから、類似事例の引用は妥当と考えられる。 青森市羽白地区を含む計画路線の地盤は、沖積層(主に砂・砂礫)で、既設新幹線の振動レベル測定結果のうち、青森市羽白地区と同様な地盤の測定結果は、高架橋で45~64dB、盛土で63~65dBであり、いずれも70dB以下である。

「北海道新幹線(新青森~札幌間) 環境影響評価評価書」(平成13年1月 日本鉄道建設公団)より抜粋 |

【留意事項/事例 *14】 家屋による振動の増幅を考慮し事例

家屋による振動の増幅を考慮して振動の保全目標値を設定した事例

| 概要 | 家屋による振動の増幅を考慮して、振動レベルの保全目標を設定した例 | ||

| 内 容 |

|

|

|

[7]予測地点

【留意事項/事例 *15】 高さ方向を考慮に入れた地点の設定

沿道の土地利用の状況を考慮して、高さ方向を考慮した予測地点を設定した事例

| 概要 | 沿道の土地利用は低層住宅が主であることから、予測高さを地上1.2m及び2階相当の高さと考えられる4.2mとして予測している。 |

| 内 容 |

「予測」より (2)予測項目及び予測対象区域 ・・・(中略)・・・また、沿道の土地利用等の状況から、低層住宅が主であり予測高は地上1.2m及び2階相当と考えられる4.2mとする。(略) (6)予測結果

「玉島笠岡道路 環境影響評価書」(平成12年7月 岡山県)より抜粋 |

[8]評価

【留意事項/事例 *16】 道路交通振動の評価

自治体の技術指針や環境管理計画においては、以下のように道路交通振動の要請限度以外の指標を採用している事例もみられる。

・東京都環境影響評価技術指針解説(平成11年10月 東京都環境保全局)

道路交通振動の評価の指標は、現況調査の結果及び地域の特性を勘案して、「特定工場等に係る振動の規制基準」、「東京都又は区市町村が定めた計画、要綱等の中で当該地域について設定している環境目標」、「その他の客観性を有する指標」から設定するものとされている。・横浜市環境管理計画(平成8年9月 横浜市)

横浜市環境目標が「市民が快適な音環境の中ですごしている」とされ、目標達成のための指標としは、「振動については、環境基準が定められていないことから、地震の揺れに対する影響の大小を区別した気象庁震度階において、『人体に感じないで地震計に記録される程度』である『震度0』」を指標とし、55dB以下とされている。【留意事項/事例 *17】 回避・低減に係る評価事例

回避・低減に係る評価は、全国一律の考え方が存在するものではなく、地域特性や事業特性による当然異なってくるものであり、既に以下のような多様な事例がある。

・住居地域での建設作業騒音を予測した事例

・環境影響を受けやすい施設への一層の配慮を行った事例

・複合騒音の回避・低減に係る検討事例

・低周波音の予測・評価を行った事例

・基準の無い鉄道振動の評価例

・環境監視により環境影響の回避

・低減策を検討する事例

住居地域での建設作業騒音を予測した事例

| 概要 | 工事区域周辺に点在する住居を対象として、建設作業騒音を予測している。 評価に際しては、「特定建設作業に係る騒音の基準」(敷地境界で85dB(A))を参考として、住居において75dB(A)を評価目標としている。 |

| 内 容 |

3-1-3.評価 (1) 評価目標 建設作業騒音の評価目標は、特定建設作業に係る騒音の基準値を参考とし、実施区域周辺の最寄りの住宅地での騒音レベルが75ホン以下であることとする。 (2) 評価結果 建設工事の実施にあたり、人家付近では低騒音建設機械の使用、必要に応じた防音塀の設置等により、周辺地域へおよぼす影響が最小限となるように配置するので各地点とも評価目標値である75ホンを下回り、評価目標は達成される。 「湘南国際村計画基盤整備事業環境影響予測評価書」(平成2年1月 三井不動産株式会社)より抜粋 |

・環境影響を受けやすい施設への一層の配慮を行った事例

| 概要 | 環境影響を受けやすい施設(学校)に対して、「学校環境衛生の基準について」を参考として、一般地域よりも厳しい基準を採用している。 |

| 内 容 |

「予測結果、環境保全対策」より 教室内の騒音レベルの望ましい基準として「学校環境衛生の基準について」(昭和39年6月 文部省)があり、窓を閉じているときは中央値50ホン以下、窓を開けているときは中央値55ホン以下、また上限値65ホン以下が望ましいとされています。

「東京外かく環状道路(松戸市~市川市間) 環境影響評価準備書 補足資料」(平成7年11月 千葉県)より抜粋 |

・複合騒音の回避・低減に係る検討事例

| 概要 | 道路交通騒音と鉄道騒音の複合騒音の影響について検討している。環境保全措置の実施については、道路事業者との協議の上、必要により検討することとしている。 |

| 内 容 |

「参考」より 都市計画道路中山北山田線の道路交通騒音の影響を考慮した予測結果は、資料編P6.1.2-29~35に示すとおりであり、必要に応じた環境への配慮は、事業実施段階において、道路の事業主体と調整し、検討します。 「横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線 環境影響評価書」(平成12年12月 神奈川県)より抜粋 |

・低周波音をがたつきにより評価した事例

| 概要 | 施設の稼働に伴う低周波音を予測・評価している。 |

| 内 容 (1/3) |

「予測の結果」より

|

| 内 容 (2/3) |

|

| 内 容 (3/3) |

「出光愛知製油所第3号発電設備増設計画 環境影響評価準備書」(平成12年7月 出光興産株式会社)より抜粋 |

・基準の無い鉄道振動の評価事例

|

事業名

|

評価の考え方

|

保全措置

|

|

営団13号線

(池袋~渋谷) |

|

車両及び軌道を定期的に検査し、車両、軌道の補修等を行いレールの摩耗等に起因する振動が増大しないよう維持管理に努める等 |

|

横浜市4号線

(日吉~中山) |

|

不確実性を考慮して60dB(A)以上と予測される区間について防振枕木を実施 |

|

大阪8号線

(井高野~今里) |

|

必要に応じて防振枕木等の防新対策を実施 |

|

常磐新線

(守谷~伊奈・谷和原) |

|

ロングレールの設置 軌道パッド敷設 |

・環境監視により環境影響の回避・低減策を検討する事例

| 概要 | 工事実施中において環境監視を行い、環境影響の回避・低減策を検討することとしている。 |

| 内 容 |

「大臣意見」より 「事業計画上の環境への配慮」より 「横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線 環境影響評価書」(平成12年12月 神奈川県)より抜粋 |

【留意事項/事例 *18】 個々の状況に応じた環境への配慮の事例

・予測の不確実性を考慮して、より一層の配慮を検討した事例

| 概要 | 予測の不確実性を考慮して、保全目標を下回る地点についても環境保全措置を検討している。 |

| 内 容 |

「環境の保全のための措置」より また、保全目標(0.5mm/sec)が概ね振動レベル65dBに相当すること、供用開始後においては、軌道構造の変更による対策が困難であることを勘案し、鉄道振動レベルが60dB以上と予測される予測地点No.1,2についても環境の保全のための措置を検討しました。 「横浜国際港都建設計画都市高速鉄道第5号市営地下鉄4号線 環境影響評価書 資料編」(平成12年12月 神奈川県)より作成 |

【留意事項/事例 *19】 事業者以外の環境保全措置の検討事例

事業者以外の環境保全措置は、事業としての環境保全措置だけでなく、行政施策としての環境保全措置も考えられ、騒音規制法に基づく自動車単体規制等も該当する。この場合、行政の施策が適切に実施される可能性や、達成年度等を十分に検討する必要がある。

・事業者以外の環境保全措置を検討した事例

| 概要 | 当該道路事業に対する環境保全措置だけでは、環境保全目標を達成できないため、交差道路に対しても環境保全措置の実施を想定した。 |

| 内 容 |

「評価」より 予測対象区域に存在する学校、幼稚園、保育所のうち、多治米小学校は一般地域で講じる環境保全措置を実施しても環境保全目標を上回る。この地点は、交差道路(沖野上簑島線及び福山駅簑島線)の影響が支配的であり、計画路線等の環境保全措置をこれ以上講じても更なる低減が期待されないため、交差道路への環境保全措置を講じる必要がある。この場合、実行可能な対策として、二層式排水性舗装の敷設を想定し、その減音効果を5dB(一般国道2号線における試験施工結果による)と見込めば、環境保全目標を満足すると考えられる。 「都市計画道路 福山道路 環境影響評価書」(平成12年8月 広島県)より抜粋 |

【留意事項/事例 *20】 防音工事

・複数の環境保全措置を検討し、防音工事を行う場合も想定される事例

| 概要 | 複数の新幹線鉄道騒音の環境保全措置を検討し、障害防止対策を含む総合的な騒音低減のための対策を実施することとている。 |

| 内 容 |

「評価結果」より [1]環境影響の回避・低減に係る評価 列車の走行に伴う新幹線鉄道騒音の影響を低減するため、防音壁の設置、普通スラブ(防振用)の採用、車両及び軌道の維持、管理等の配慮事項を徹底することとしている。 また、工事着手前に環境基準を超過するおそれがあると判断した場合には、防音壁の嵩上げ、軌道構造の変更を行うほか、今後、供用開始までの間に技術革新によって騒音低減が可能な技術が開発された場合には、積極的にこれを採用することとする。 その上で、供用後に環境基準を超過する場合は、関係自治体に対して協力要請を行い、新幹線鉄道の沿線の影響に配慮した適切な土地利用対策の促進に努めるものとする。 しかし、前記した環境保全措置を講じても環境基準を達成できない場合には、家屋の防音工事などを実施し、騒音の障害を低減する障害防止工を施すこととしている。 上記のとおり、障害防止対策を含む総合的な騒音低減のための対策を実施することとしていることから、実行可能な範囲において低減が図られているものと判断した。 [2]国等の環境保全施策との整合性 評価の指標となる計画路線周辺値域の類型指定は県知事が行うものであり、これについては、今後、工事実施計画認可後に指定されることとなる。 本事業の列車の走行に伴う新幹線騒音の予測は、類型指定がなされていないことから、基本的な構造条件(普通スラブ(防振用)、防音壁高さ:2m)で実施しているが、今後、類型指定の状況を勘案し、第12章で記載している検証調査の結果を踏まえ、環境基準を超過した場合には、上記の総合的な騒音低減のための対策を実施することにより、「新幹線鉄道騒音に係る環境基準について」に掲げる施策との整合性を図ることとする。 「北海道新幹線(新青森・札幌間) 環境影響評価書(青森県)」(平成13年1月 日本鉄道建設公団)より抜粋 |