平成12年度第3回陸水域分科会

河口堰版

目 次 |

|

| 2-1 地域特性の把握 | |

| (1) | 地域概況調査 |

| (2) | 全国的・広域的視点からみた対象地域を含む河川の特性 |

| (3) | 河川の環境特性の把握 |

| (4) | 陸水域生態系の類型区分 |

| 2-2 事業に伴う影響要因 | |

| 2-3 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定 | |

| (1) | 重要な類型区分の選定 |

| (2) | 対象とする生態系の構造と機能の概略検討 |

| (3) | 重点を置いて評価すべき生態系への影響の整理 |

| (4) | 注目種・群集の選定 |

| (5) | 調査・予測手法の選定 |

| (6) | 調査・予測地域の設定 |

|

|

| (1) | 物理化学的な環境要素(基盤環境)の変化 |

| (2) | 基盤環境と生物群集の関係の調査予測 |

| 2-5 注目種・群集に関する調査・予測 | |

| (1) | ミサゴ(上位性) |

| (2) | ヤマトシジミ(典型性) |

| (3) | トビハゼ(特殊性) |

《スコーピング》

(1)地域概況調査

既存資料調査、概略踏査及び専門家等へのヒアリングを行い、「動物」「植物」「地形・地質」等といった生態系に密接に関連する項目を中心とした情報を収集、解析することにより対象地域における生態系の概況を把握した。

(2)全国的・広域的視点からみた対象地域を含む河川の特性

1)全国的視点

対象地域は、陸域生態系の区分である「生物多様性保全のための国土区分(試案)」(環境庁、平成12年度報告書参照)によると「本州中部太平洋側区域」に属する。また、陸水域生態系に関わる区分として、「淡水魚類相からみた地理区」(青柳(1957)、日本列島産淡水魚類総説)によると「旧北区中国地区日本本土地域の西南地方」に属している。

2)広域的視点

河口堰建設予定地を含む当該河川は、フォッサマグナの西側に位置し、本州の中部地域を南に流れ、途中いくつかの支流を合わせながら太平洋に注ぐ全長100km、最高標高800m、流域面積は1,000km2の河川である(図-2.1)。

対象地域は環境庁による生態系の国土区分(試案)では「本州中部太平洋側区域」に属している。

河川横断工作物は河口から50km以内にはなく、河川の形態は上流域では瀬と淵が連続して存在し、中流域では広い河原もみられる。下流域は平野部をゆったりと流れ、河口より上流約10kmでは感潮域となり、河口近くには干潟もみられる。河床形態は河口から70kmより上流域ではAa型、河口から40~70kmの中流域ではBb型、15~40kmではBb-Bc型、その下流はBc型であり、河口~10kmの区間が感潮域となっている。また、海水は河口から約6kmまで侵入し、この区間が汽水域になっている。

図-2.1 事業実施計画とその周辺の全国的な位置

(3)河川の環境特性の把握

事業実施区域は、当該河川の下流・汽水域であり、平野部をゆるやかに流れている。周囲は水田や畑が多く、河口に近い河川の周辺には丘陵地や市街地が広がっている。事業実施区域周辺の相観植生図を図-2.2に示す。

河口から約10km地点より上流側は淡水であり、ここから下流側が汽水域になっている。また、河口から約20km地点までの区間に流入河川はない。河口部における塩分は河川流量によって異なるが、平常時では緩混合型となっている。河口から外側の海域では、沖合を流れる黒潮の影響を受けるため、流速は比較的早い。また、潮位差は大潮時で約2mである。

河川域に生育・生息する動植物の基盤環境の把握を目的として河川環境図を作成した。河川環境図の一部を図-2.3に示す。主に河川形態、河川敷の植生、構造物の設置状況等の基礎情報を地形図に整理することにより作成した。作成に用いた主な資料は以下のとおりであり、このほか現地踏査を実施して、状況の確認を行った。

| ・ | 地形図、海図 |

| ・ | 航空写真 |

| ・ | 植生図 |

| ・ | 干潟地形航空写真 |

作成範囲は、直接改変区域が15kmまで、湛水区間の上流端が8kmまでであることから、事業による物理化学的な環境要素の変化が20kmより上流までは及ばないと判断し、上流は河口から20kmまでの河川範囲とした。また、下流については河口地先の海域までとした。

河川環境図をみると、水域については、まず河口から10kmまでが汽水域、10kmから上流が淡水域になっていることが最大の特徴である。汽水域にはゆるやかに蛇行した水裏側に土砂が堆積して干潟的環境になっている所がみられ、河口付近では砂洲状の干潟が形成されている。また、河口から3km地点の左岸には泥の干潟がみられる。10kmより上流の淡水域では、浅くて流れの速い瀬が所々にみられ、河床型はBb-Bc型が広く分布している。

移行帯から陸域をみると、汽水域の移行帯にはヨシ原が分布し、淡水域ではヤナギなどの河畔林がみられるとともに、上流側では広い河原が存在する。河川敷の陸上部分は多くが耕作地、グランドなどに利用され、人工改変地となっている。

(4) 陸水域生態系の類型区分

河川の環境は、流程方向にみると、連続的に変化してゆくことから、明確な区間区分は困難であるが、特徴を明らかにすることを目的として環境区分を行った。

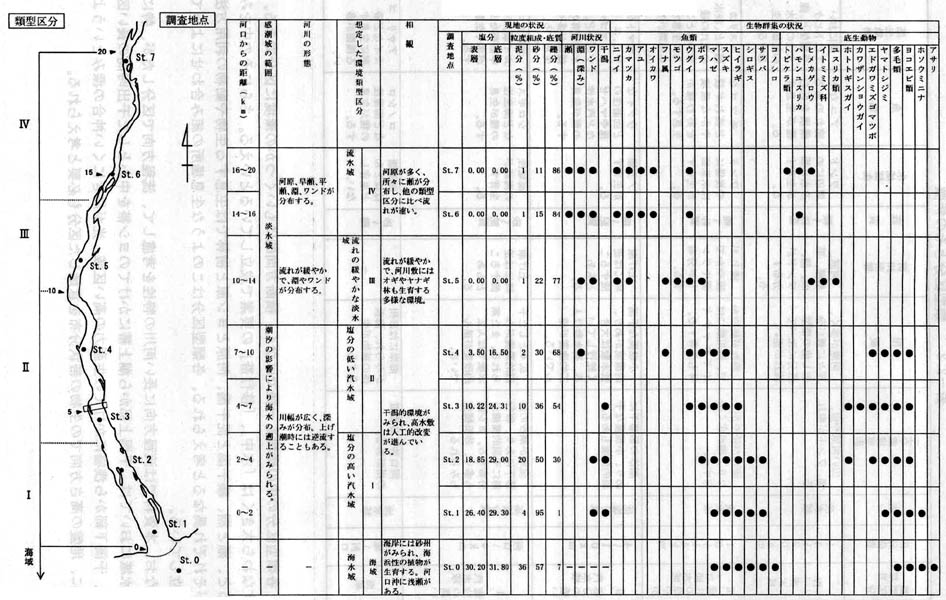

河川環境特性図を作成した範囲において検討を行った(表-2.1)。類型区分は、感潮域の範囲、河川形態、相観、塩分、底質、河川状況、生物の出現状況に着目して、想定した。すなわち、物理化学的環境と生物群集の組み合わせがまとまりとして認識できる特徴を抽出した。

まず、河口と河口から10km付近を境にして、上流と下流では主に塩分に着目して大きく淡水域、汽水域、河口地先海域の3つに区分することができる。10km地点より上流については、さらに瀬や淵の分布状況などから、「流水域」と「流れの緩やかな淡水域」の細区分を想定した。また、10km地点より下流の汽水域については、塩分から「塩分の低い汽水域」と「塩分の高い汽水域」に区分することとした。

陸域については、河口より外側の海岸には砂浜があり、海浜性植物がみられる。10km地点付近より下流側では干潟的環境があり、また、移行帯にはヨシ群落が分布している。上流は河畔林(ヤナギ林)が分布し、淡水域の上流部には広い河原が現れる。

以上から調査区域は5つの類型に区分できると想定した。想定した5つの類型区分の分布は図-2.4に示すとおりである。想定した類型区分とその特徴を表-2.2に示す。

表-2.1 類型区分と生物群集の関係

図-2.4 既存の調査地点と想定した類型

表-2.2 類型区分とその特徴

項目類型区分 |

区分位置 |

塩分 |

主な環境要素 |

相 観 |

河川形態 |

底 質 |

水域植生 |

魚 類 |

底生動物 |

Ⅳ.流水域 |

14~20km |

淡水域 |

広い河原や瀬、淵、ワンドが現れ、る。 |

河原が多く、所々に瀬が分布し他の類型区分に比べて流れが速い。 |

河原、早瀬、平瀬、淵、ワンドが分布する。 |

礫~砂質 |

ワンド周辺にのみ水草類が生育する。 |

アユなど流れのある環境を好む種が生息する。 |

瀬においてはトビケラ類など、流水性の淡水の種類が生息する。 |

な淡水域 |

10~14km |

淡水域 |

流れが緩やかとなり、淵が広く分布する。 |

流れが緩やかで、河川敷にはオギやヤナギ林も生育する。 |

流れが緩やかで淵やワンドが分布する。 |

礫~砂質 |

ワンドや浅場には水草類が生育する。 |

モツゴなど流れが緩やかな環境を好む種が生息する。 |

ユスリカ類など、淡水の流れの緩やかなところに生息する種類が多い。 |

汽水域 |

4~10km |

低塩分域 |

潮汐の影響下にあり、小規模な干潟的環境もある。 |

小規模な干潟的環境があり、低水敷は大きく蛇行している。高水敷は人工的改変が進んでいる。 |

上げ潮時には逆流することもある。 |

礫~泥質 |

ノリ類が生育する。 |

ウグイなど回遊性の種やマハゼなど汽水性の種が生息する。 |

ヤマトシジミ、エドガワミズゴマツボなど、汽水域特有の種類が多く生息する。 |

汽水域 |

河口~4km |

高塩分域 |

全域が潮汐の影響下にあり、移行帯に干潟的環境が分布する。ヨシ原も多く、砂浜植生もみられる。 |

広々とした干潟的環境がみられる。また高水敷では人工的改変が進んでいる。 |

上げ潮時には逆流することもある。 |

砂~泥質 |

海域性の海藻が生育する。 |

シロギスなど海産性の種が生息する。 |

海産のゴカイ類、小型甲殻類などが多く生息する。 |

海域 |

海域~河口 |

海水域 |

河口沖に砂泥質の州がある。 |

海岸には砂州がみられ、海浜性の植物が生息する。 |

- |

砂~礫 |

海藻類はほとんど生育しない。 |

コノシロなど海産性の種が生息する。 |

アサリ、ゴカイなど砂泥に生息する種類が多い。 |

各類型区分の中の環境も一様ではなく、横断方向的にもいくつかの環境に区分できる。すなわち大きくは「水中」、「移行帯」の要素で成立しているといえる。さらにその中をみると、瀬と淵、礫干潟と泥干潟、河原とヨシ原と樹林では生息する生物や動物の利用方法がそれぞれ異なると考えられる。各類型区分はこのような生息場所の組み合わせによって成立している。

なお、本資料では流程方向に長い河川の特性を考慮して、流程方向で区分したが、特に汽水域においては、干潟上部から潮上帯にかけてのヨシ帯を中心とした干出時間の長い区域、干潟下部から浅場にかけての生産力の高い区域、光が届きにくい沖合の深みというように、地盤の高さ方向での生物の帯状分布を意識した区分も必要と考えられる。

事業の実施により想定される環境に対するインパクト及びそれらのインパクトに伴い変化が想定される物理化学的環境要素を表-2.3に示す。

土地又は工作物の存在及び供用によるインパクトとしては、堰や湛水区域及び低水護岸の出現、高水敷の造成等が想定される。またそれらに伴う物理化学的環境要素の変化としては、水質や底質の変化、河道の変化、陸域と水域の分断等が想定される。

想定される影響の範囲は、水質、底質では堰や湛水区域の出現に伴う流況の変化により湛水区域及びその下流側で変化すると考えられる。河道の変化は、堰と護岸の設置による直接的なもので、湛水区域よりやや上流から堰から河口方向へ数km程度までと考えられる。陸域と水域の分断や陸上地形の改変は低水護岸の設置等によるもので河道の変化と同様の範囲と考えられる。

以上のように事業による物理化学的環境への影響範囲は、湛水予定区域よりやや上流側から河口付近の海域までと想定された。

表2-3 事業による環境への影響

(1)重要な類型区分の選定

生態系への影響をとらえるに当たり、2-2で整理した影響要因が具体的に調査地の自然類型区分によって把握された類型や、さらに地域概況調査で明らかとなった環境に対してどのような影響を与えるのかを検討した。

重要な類型の選定に当たっては、以下の観点から選定した。

| [1] | 事業により一部または全部が消失(または他の類型に置き換わる)する類型を評価対象とする。 |

| [2] | 事業による影響が及ぶと想定される範囲(影響予測範囲)に含まれる類型のうち、次にあげる類型は評価対象とする。ただし、この影響範囲とは、直接改変以外に基盤環境が変化する範囲のことである。 |

| ・調査地域の生態系を特徴付ける類型 | |

| ・生物生産や水質浄化等の重要な機能を有するとみられる類型 | |

| ・特殊な環境に依存する生物がみられる類型 |

これらの基準で選定すると、重要な類型区分は以下のとおりである。

大きな区分である汽水域と淡水域は両者が重要な区分である。その中の4つの類型のうち、塩分の高い汽水域(環境類型Ⅰ)については、取水による高塩分化が考えられることから評価の対象とする。塩分の低い汽水域(環境類型Ⅱ)は、直接改変を受ける水域であることから評価の対象とする。淡水域(環境類型Ⅲ、Ⅳ)については、護岸の工事が実施されることから評価の対象とする。また、海域についても河川流量や土砂供給等の物理化学的環境の変化は想定されるが、海域は海域生態系のケーススタディで検討されていることから、ここでは対象としない。

なお、河口から20km地点より上流域については、本事業によって物理的環境要因は変化しないと想定されることから評価の対象としない。また、堤外地については、陸水域ではないため本ケーススタディでは検討の対象としない。ただし、調査地域における影響が他の地域の生態系に大きな影響を及ぼすと考えられる場合には、調査地域と他の地域の関係についても可能な範囲で検討する。

したがって、評価の対象は、河口から上流20km地点までの河川内の範囲、河口前面の海域とする。

さらに細かいレベルでみると、河川敷においては、すでに畑、水田、グランドなど人工改変地が面積的に比較的大きい。高水敷上のこれら人工改変地については、面積的に大きいが、生物の多様性は低いため、直接改変するところを除いては、調査精度を低くする。

以上から、重要な類型区分としては、河川縦断方向の区分では4区分すべて、河川横断方向の区分で、主に水中~低水敷までの範囲を重要な類型区分とする。

なお、河口付近の汽水域Ⅰ類型の上流部の左岸には、小規模ながら泥の干潟がみられる。ここにはトビハゼなど泥干潟に特有の生物の生息がみられており、事業による影響が及ぶので、特に注目すべき環境と考えられる。

(2) 対象とする生態系の構造と機能の概略検討

調査地域は前述のように、汽水域と淡水域に大きく区分される。そこで、区分ごとに、採餌場としての機能、繁殖場としての機能に着目して、基盤環境ごとの主な生物種を整理し、生態系の構造を想定した。一つの例として、汽水域の採餌場としての機能の模式図を図-2.5に示す。

魚類についてみると、汽水域では採餌場として利用する種類が多く、とくに干潟周辺は多くの海産魚類の稚魚の生育場として利用されるが、繁殖場として利用する種類は少なく、ハゼ科魚類のほか数種に限られる。一方、淡水域では純淡水魚が採餌場としても繁殖場としても多くの種類が利用しているという特徴が想定される。多くの幼稚魚の生育場となり、多くのシギ、チドリ類が餌場として飛来する干潟が存在すること、多くの人が潮干狩りとして一定量採取ができるだけのヤマトシジミの生産性があることなども、この地域の生態系の1つの機能ということもできる。

生態系の構造は、環境との関係だけでなく生物要素間の関係も重要な側面である。

ここでは最も知見が多い食物連鎖について整理をした。

調査地域に生息する動物各種の食性及び餌場を既存の文献、現地踏査等の情報から整理し、それに基づき調査地域における生物要素間の相互作用として食物連鎖の骨格的な構造を想定した(図-2.6)。これは、汽水域における水中から移行帯のものである。水中から移行帯の水域生態系をみると、基本的に汽水域と淡水域で連鎖の構造が異なっているが、いずれもデトリタス(生物の死骸の分解過程のものや植物片など)が食物連鎖の底辺として重要であり、魚類や鳥類などの高次の消費者へ利用される中間に様々な食性をもつ底生動物が位置して重要な橋渡しの役割りを果たしていると想定される。生産者としては淡水域では植物プランクトン、水草類、付着藻類など、汽水域では植物プランクトン、海藻草類、微小底生藻類などがあげられ、汽水域では相対的に植物プランクトンの比率が高いことが想定される。

図-2.5 主な生物における生態系構造の模式図(例:汽水域の採餌場としての機能)

(3)重点を置いて評価すべき生態系への影響の整理

事業によるインパクトによって生物の基盤環境要素のどの部分がどのように変化し、それによってどのような生物群集がどのような影響を受けるかという影響フローを図-2.7に示す。

影響内容は多種類が考えられるが、主なものとしては、汽水域の減少、湛水環境の出現、流下時間の延長などがあげられる。それによって影響を受ける可能性がある主な生物としては以下のことがあげられる。

| ・ | 約5kmの範囲の汽水域(河口から5~10km)が湛水区域になり、淡水化する。このためその範囲に生息しているゴカイ類やヤマトシジミなどの汽水性の底生動物が生息しなくなる。この変化はこれらを餌とする潜水ガモ類へも影響を与える可能性がある。 |

| ・ | 湛水区域となる区間の洲は掘削され、また堰周辺は低水護岸も整備することから、地形の改変が起こる。これによっても汽水性の生物は影響を受けるが、このほか移行帯に生育するヨシ群落が影響を受ける。ヨシ群落は様々な動物に生息環境を提供しており、これらの生物にも影響を与える可能性がある。 |

| ・ | 湛水環境が出現することによって、停滞性の強い淡水域に一般的に生息するイトミミズ類やユスリカ類などの生息環境ができることになる。 |

| ・ | 湛水環境が出現することによって、水の流下時間が長くなり、アユの仔魚など流下仔魚へ影響を与える。 |

| ・ | 堰の設置に伴い上下流が分断されることになり、とくに回遊性魚介類の遡上、降下に影響を与える。 |

| ・ | これら全体の変化により、ミサゴなど河川を広域的に利用している種類に影響を与える可能性がある。 |

(4)注目種・群集の選定

注目種・群集は、生態系の上位性、典型性、特殊性の観点を考慮して選定した。

上位性については、以下の観点から検討を行った。

| ・ | 比較的広い環境を代表し、栄養段階の上位に位置する種 |

| ・ | 生態系の攪乱や環境変動による影響を受けやすい種 |

| ・ | 食物連鎖において種間関係の構造を決定するのに重要な役割を果たしている捕食者 |

これらの観点から該当する種を取り上げ整理した。ここでは、上位性と典型性(河川環境の連続性を指標)の注目種選定のための整理例を表-2.4に示す。この結果、生態系の上位に位置する種のうち、主に河川環境を利用する種であり、かつ、当該地域をほぼ常時利用しているミサゴとサギ類(留鳥)を上位性を有する種として抽出した。

ミサゴは、下流域に広く分布し、下流域に生息する比較的大型の魚類を採餌するワシタカ類の鳥類であり、この流域の食物連鎖の上位に位置すると考えられるものである。

サギ類は、下流域ではアオサギ、ダイサギ、コサギ、ゴイサギが確認されており、カニ類等の比較的大型の底生動物や小型の魚類等の広い範囲の水生動物を捕食し、栄養段階の上位に位置する鳥類である。生息数も比較的多く確認も容易なことから上位性の注目種として選定した。

典型性については、以下の観点から検討を行った。

| ・ | 事業の実施に伴う生育・生息環境の変化が著しく、かつ、その影響が大きいと想定される種等。 |

| ・ | 地域を特徴づける生態系の機能を保持する上で重要な種や生物の多様性を特徴づける種等 |

| ・ | 河川環境の連続性を指標する種等 |

| ・ | 調査すべき情報(生態、生息、生育状況等)が得やすい種等 |

これらの観点から、先に示した図-2.7における事業による主要生物への影響フロー等を参考に、種・群集を選定した。なお、河川環境の連続性を指標する種については、河川上下流の広い範囲を利用して生息する種を抽出、整理した(表-2.5)。

典型性の注目種・群集としては、調査対象地域が河口域、汽水域、流水域といった環境に区分することができることから、それらの環境を指標すると考えられる比較的生息数の多い生物(ヨシ群落、ヤマトシジミ、アシハラガニ)を選定した。さらに、堰の出現により回遊性魚介類等の遡上・降下の移動分断が考えられるため、遡上力の弱い小卵型カジカ、流下仔魚への影響が考えられるアユ、生息数の多いモクズガニを河川環境の連続性を指標する種として選定した。

特殊性については、河口の干潟、河口のヨシ帯などが考えられる。これらは全国的には重要な環境であるが、調査地域に広く分布していることから、特殊性ではなく典型性としてとらえる方が妥当と考えられる。干潟についてみると、砂干潟は河口域に広く分布しており、ヨシ帯と同様に典型性としてとらえる方が妥当と考えられる。泥干潟については、分布域はごく一部に限られており、ここでトビハゼという泥干潟特有の生物の生息が確認されているため、特殊性として採用し、特殊性の注目種としてトビハゼを選定した。

以上をまとめると表-2.6に示すとおりである。

表-2.5 注目種(典型性:河川環境の連続性を指標)選定のための整理

表-2.6 注目種・群集の選定

生態系の観点 |

選 定 種 ・ 選 定 理 由 |

上 |

ミサゴ 調査対象区域ほぼ全域にわたり出現し、比較的大型の魚類を採餌する鳥類であるため、下流域の食物連鎖において最も上位に位置すると考えられる。また、希少性の高い種(環境庁レッドリスト掲載種、準絶滅危惧種)でもある。 |

サギ類 調査対象区域ほぼ全域にわたり出現し、生息数も多い鳥類である。小型魚類や底生動物を採餌し、栄養段階の上位に位置する。 |

|

典 |

ヨ シ 汽水域の移行帯に広く分布しており、調査域の生態系を特徴づけている要素である。低塩分域のヨシ帯にはカワザンショウガイ、クロベンケイガニなどが多くみられ、ヨシ帯を繁殖場としてオオヨシキリなどの鳥類も利用しており、ヨシ群落は多くの生物の生息する場としての機能をもつ。 |

ア ユ アユは漁業対象種であり、種苗放流もされているため、河川内の生息密度は環境を指標しにくいが、本種は回遊魚であり、仔魚の降下に対する影響は日齢の読みとりが容易であり、連続性の分断を指標することから、注目種とした。 |

|

ヤマトシジミ 汽水域上流側、低塩分域の水中環境を代表する底生動物である。低塩分域は最も消失率が高い類型であり、この影響を指標する種として選定した。これらは魚類、潜水ガモなど多くの種類の餌生物として利用されており、食物連鎖を通じて低塩分域生態系への影響を指標すると考えた。 |

|

ヌマチチブ 汽水域を中心に、淡水域まで広く分布する魚類である。調査対象区域にも多く分布しており、堰の設置による生息域の分断や水環境の変化における影響をみるため、注目種に選定した。 |

|

アシハラガニ(またはシギ・チドリ類) 主に河口付近の環境変化に伴う生態系の変化を指標する生物として選定した。アシハラガニは、他の底生動物やそれを捕食するシギ・チドリ類が利用する干潟、多くの幼稚魚の育成場としての機能や水質を浄化する機能をもった河口の干潟から浅場の生態系を指標するものとした。この河口干潟・浅場生態系は、明瞭な環境変化は想定されないが、調査地の中で重要な種類であると考えた。 |

|

小卵型カジカ 調査域の上流側に生息する回遊魚である。堰の設置により遡上が困難になり、生息数が減少することも考えられ移動性の注目種とした。本種は遡上力が弱いので、移動分断の影響を受けやすい。 |

|

モクズガニ 調査対象区域に広く分布する回遊性の大型甲殻類である。堰の設置による移動分断のため、生息数が減少する可能性があるため選定した。 |

|

特 |

トビハゼ 汽水域中流部の直接改変区域に一部存在する泥干潟という特殊な環境に生息する魚類である。 |

これらの注目種、群集の一般的な生活史、生息環境について以下に示す。なお、典型性の注目種については、それぞれの種が持つ機能についても検討を行う。

ここでは、上位性のミサゴ、典型性のヤマトシジミ、特殊性のトビハゼを例として表-2.7に示す。

表-2.7(1) 注目種の特性の整理例(ミサゴ)

生物種(群集名) |

ミサゴ(Pandion haliaetus) |

全国的な分布 |

・日本全国に分布する。 |

一般的な習性 |

・主に海岸にすむが大きな湖や川にも生息する。 |

繁殖生態 |

・日本では九州以北で繁殖する。 |

当該水域における分布 |

・当該河川では河口から20kmまでの全域でみられる。 |

希少性 |

・環境庁のレッドリストで準絶滅危惧(NT)に指定。 |

社会的重要性 |

・本種は、現在「鳥獣保護法」により非狩猟鳥獣として保護されている。 |

| 参考資料 ・高野伸二(1981):日本産鳥類図鑑、東海大学出版会. ・環境庁(1998):鳥類レッドリスト ・森岡照明・叶内拓也・川田隆・山形則男(1998):図鑑 日本のワシタカ類 第2版、㈱文一総合出版. |

表-2.7(2) 注目種の特性の整理例(ヤマトシジミ)

生物種(群集名) |

ヤマトシジミ(Corbicula japonica) |

|

全国的な分布 |

・日本全国に分布する。 |

|

一般的な成長と回遊・移動 |

・大半の個体は満3年殻長15mmで成熟する。 |

|

当該水域における分布 |

・河口から10km付近までの区間に生息する。 |

|

生 |

生息水温 |

・発生には高水温が必要であり、20℃未満では発生が進まず、24~25℃で発生がよい。 |

生息塩分 |

・成貝にとっては低塩分は致死要因にはならない。 |

|

その他の |

・成貝では水温13℃で溶存酸素0ml/lの場合、4日後に100%が死亡し、水温13~14℃の無酸素水中では96時間後に死亡個体が現れ、120時間後に50%が死亡する。また、貧酸素中の生存期間も水温が高いほど短くなると推定されている。 |

|

生 |

産卵時期 |

・産卵期は3月下旬~11月上旬と長いが、概ね7~9月であり、8月が盛期である。 |

産卵場所 |

・成貝が通常生息する場所 |

|

生息場所 |

・卵・幼生期:河口付近で浮遊生活。 |

|

餌 料 |

・水中の懸濁有機物をろ過して餌料とする。主な餌料は珪藻類、渦鞭毛藻類等の植物プランクトン、輪虫類などの小型動物プランクトンである。 |

|

希少性 |

・全国的に分布しており、生息量も多く、希少な種ではない。 |

|

社会的重要性 |

・内水面漁業にとって重要な漁業対象種である |

|

| 参考資料 ・丸 邦義(1993):北水試だより 21. ・西条八束・奥田節夫編著(1996):河川感潮域―その自然と変貌―、名古屋大学出版会. |

表-2.7(3) 注目種の特性の整理例(トビハゼ)

生物種(群集名) |

トビハゼ(Periophthalmus modestus) |

|

全国的な分布 |

・東京以西の太平洋岸各地、瀬戸内海沿岸、沖縄島以北の琉球列島に分布。 |

|

一般的な成長と回遊・移動 |

・ふ化した仔魚は、大潮の下げ潮に乗って干潟から湾内に出ていき、およ

そ45~50日で干潟に戻り着底、底生生活に入る。 |

|

当該水域における分布 |

・汽水域の河口から5km付近に一部ある泥干潟に生息する。 |

|

生 |

生息水温 |

・ |

生息塩分 |

・ |

|

その他の |

・主に空気呼吸を行い、皮膚が主要な呼吸器官となる。 ・空気中では有毒なアンモニアが体内に蓄積するが、トビハゼの脳は他の魚に比べアンモニアを無毒なアミノ酸に変える能力が著しく高い。 |

|

生 |

産卵時期 |

・産卵期は6~8月。 |

産卵場所 |

・雄が泥中に産卵巣をつくり、雌を誘う。 |

|

生息場所 |

・海岸の泥のたまった干潟に生息孔を掘って生活する。 |

|

餌 料 |

・干潟時に泥面上で小動物を捕食する。 |

|

希少性 |

・東京以西に分布しているが、生息地や分布範囲は狭く個体数も少ない。 |

|

| 参考資料 ・川那部浩哉・水野信彦(1989):日本の淡水魚、株式会社山と渓谷社. |

(5) 調査・予測・評価手法の選定

調査・予測・評価手法の選定に際しては、これまでの作業結果をふまえて検討した手法を方法書にとりまとめるとともに、公告・縦覧時の方法書に対する意見を適切に反映させ、方法書に記述した手法を見直す必要がある。手法の選定に際しては、地域特性を考慮し、対象地域の生態系に対する影響を捉える上で最も適切な方法を選定する。

本ケーススダディで検討した手法については、2-4、2-5の中で解説する。

(6)調査・予測地域の設定

事業実施区域は河口から3~15kmの範囲である。この事業により、上流側は河床変動が起こる可能性があるが、淡水区域の上流端は8km地点であり、20kmよりも上流側までは、影響は及ばないと判断した。下流側については、影響範囲が明確ではないが、河口付近には渡り鳥にとって重要な広大な干潟があり、河口部までを対象にすることとした。河口から外側の海域については、大きな影響は及ぼさないと判断し、その結果、調査・予測地域は図-2.8に示すように、河口から20km地点までとする。

ただし、注目種・群集の調査対象地域は、上記の調査・予測地域を基本として、行動圏の大きさ、生活史、個体群の分布など、個別の種の生態特性に応じて適宜拡大する方向で設定する。

図-2.8 調査・予測地域の設定