平成13年度 第2回水環境分科会

2) 土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

地域特性把握のための調査は,対象地域の地域・環境特性を把握し,適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料として整理する。

特に現地踏査とヒアリングは環境影響評価や土壌調査に十分な経験を有する技術者が担当し、既存資料調査で把握した情報の確認・修正や、既存資料からは把握することができなかった地域情報の補完を行う必要がある。

土壌汚染に関する調査では,基本的に既存資料の収集整理及び現地踏査により行う。

土壌の機能に係る環境影響評価では,直接的に事業を行う範囲にこだわらず,例えば水循環系の構成要素である土壌や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。

・ 8) 地域特性把握の調査項目(例)

<自然的状況>

周辺の水文地質(地形、地質、水文地質、地下水流動)

水系の分布

土壌分布図

植生分布図

<社会的状況>

過去の土地利用 (登記簿、過去の地形図、過去の航空写真)

操業活動の履歴 (汚染物質の使用状況、汚染物質の保管・運搬状況、

排水・廃棄物の発生・処理状況、施設の破損や事故の履歴)

造成の履歴 (切土、盛土、埋立の記録)

地下水利用 (井戸の有無及び位置、水質)

周辺の土地利用 (過去、現在における敷地外の事業活動に関する情報 [業種、排気塔の位置等])

法令・基準の状況 (土壌汚染等に係る各種の法令・基準、自治体等による条例・要綱等の規制)

(2) 環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は,事業特性から抽出された影響要因と,事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関連に基づき設定する。

土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には,直接的な土壌の喪失や解体工事、施設建設工事、及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他,事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や水循環の分断に起因したものや,生態系への影響が想定されること等にも着目することが必要である。

土壌汚染に係る環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害化学物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意する必要がある。

土壌機能については、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土のpF値の変化や土性の変化などを評価項目として選定する。

なお、主務省令で定められた標準項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なるため、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意する必要がある。

(3) 調査地域の設定

土壌環境の場合の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目の選定で選ばれた項目の影響が想定される地域とする。

土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、直線的距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。

土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、土壌機能に影響を及ぼす地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や風環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。

表1-1-2 大気経由の土壌汚染に係る調査範囲の目安

| 煙源種類 | 最大着地濃度距離 及び設定方法

|

対象範囲 | |

|

ばい煙発生源 |

50m未満 |

0.5km(20m)~2km(100m) 2km ~9km(200m) 9km ~15km(500m) |

~4km ~18km ~30km |

注:()内は対応する有効煙突高さを示す。((社)環境情報科学センター(1999))

(4) 土壌環境の調査

[1] 調査項目の検討

調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的空間的にどのようにそれらに作用するかを予測・評価できるように選定することになる。

現況調査においては、地域特性把握の調査の結果及び対象事業の内容から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や予測評価において用いるパラメーターの設定等において必要となる項目についても、地域特性把握調査で得られたデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

・ 9) 土壌汚染に係る調査項目の例

<水文地質に関するパラメータ等>

地質構造、帯水層区分、地下水位、地下水成分、地下水流動方向、帯水層定数等

<汚染物質に関する情報>

汚染物質の種類、土壌・地下水中の汚染物質濃度分布等

<土壌・帯水層中の物質移動に関するパラメーター等>

汚染物質の吸着特性、汚染物質の分解特性、透水係数、透気係数等

<土壌汚染対策に伴う周辺環境への影響予測のために必要なパラメーター等>

粘土層の分布と土質定数(圧密特性)、土壌の不飽和浸透特性、土壌水の成分等

とくに,土壌機能については,多様な側面を持つことから直接的に評価することは難しく,また直接的な個別な評価はその後の対策に結びつけることが難しくなること等から,土壌機能を構成する重要な要素について着目し評価することが必要である。土壌機能についての代表的な要素は,以下のようなものがある留意事項-1。

・ 水循環の構成要素としての保水,通水機能(三相分布,孔隙分布,緻密度,透水性,pF等)

・ 生産機能(pH,りん酸吸収係数,塩基置換容量,表土の厚さ,土性,)

・ 物質収容機能(りん酸吸収係数,CEC等)

ここで示した項目は土壌機能を構成する一部の側面であり,これらの項目は互いに密接に関連している。ここで重要なことは,単一の構成要素にとらわれることなく,対象地域の土壌機能の特徴を把握できるような項目を選定することである。

・ 10) 土壌機能(保水・通水機能,生産機能,物質収容機能)を構成する要素例

[1] 物理性

-土性,-土壌硬度,-三相組成,-保水力,-透水性,-腐植等

[2] 化学性

-pH,-EC,-窒素,-リン酸,-塩基類,-CEC,-微量元素等

[3] 地力

-表土の厚さ,-有効土層,-礫含有量,-土地の乾湿,-肥沃度等

[4] 土壌動物

-種類の数等

表1-1-3 主な土壌汚染物質(土壌環境基準で定められている物質)

| 項 目 | 土壌環境基準 |

要措置レベル |

|

| 重 金 属 等 |

カドミウム | 0.01mg/l以下 (農用地:1mg/kg米未満) |

150mg/kg乾土 |

| 全シアン | 検出されないこと | 350mg/kg乾土 | |

| 鉛 | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg乾土 | |

| 六価クロム | 0.05mg/l以下 | 900mg/kg乾土 | |

| 砒素 | 0.01mg/l以下 (田:15mg/kg未満) |

150mg/kg乾土 | |

| 総水銀 | 0.0005mg/l以下 | 9mg/kg | |

| アルキル水銀 | 検出されないこと | - | |

| PCB | 検出されないこと | - | |

| 銅 | (田:125mg/kg未満) | - | |

| セレン | 0.01mg/l以下 | 150mg/kg乾土 | |

| フッ素 | 0.8mg/l以下 | 10000mg/kg乾土 | |

| ホウ素 | 1mg/l以下 | 4000mg/kg乾土 | |

| チウラム | 0.006mg/l以下 | - | |

| シマジン | 0.003mg/l以下 | - | |

| チオベンカルブ | 0.02mg/l以下 | - | |

| 有機リン |

検出されないこと | - | |

| 揮発性 有機化合物等 |

ベンゼン | 0.01mg/l以下 | - |

| ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 | - | |

| 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 | - | |

| 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l以下 | - | |

| 1,1-ジクロロエチレン | 0.02mg/l以下 | - | |

| シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下 | - | |

| 1,1,1-トリクロロエタン | 1mg/l以下 | - | |

| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.006mg/l以下 | - | |

| トリクロロエチレン | 0.03mg/l以下 | - | |

| テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 | - | |

| 1,3-ジクロロプロペン | 0.002mg/l以下 | - | |

| ダイオキシン類 | 1000pg-TEQ/g以下 | - | |

注) 土壌環境基準は、ダイオキシン類を除き環境基本法に基づく。ダイオキシン類の土壌環境基準は、ダイオキシン類特別措置法に基づく。要措置レベルは、「含有量リスク検討会報告書(平成13年8月)」に基づく。

表1-1-4 主な土壌汚染物質(土壌環境基準で定められていない物質の例)

| 区 分 | 項 目 |

| 重金属等 | ニッケル、モリブデン、アンチモン、 亜鉛、マンガン |

| 有機化合物、油類 | 油分、トルエン、キシレン、TPH クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、イソプロチオラン、オキシン銅(有機銅)、クロロタロニル(TPN)、プロピザミド、EPN、ジクロルボス(DDVP)、フェノブカルブ(BPMC)、イプロベンホス(IBP)、クロルニトロフェン(CNP)、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、フェノール類 |

| その他 |

酸、アルカリ |

[2]調査手法の考え方

土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や環境特性から汚染機構の解明と、汚染物質の拡散(移動)経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染、及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

土壌汚染調査によって、汚染機構を解明し、汚染物質の拡散(移動)経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査を幾つかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。

具体的な調査手法及び調査の組み立て方については「土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針及び運用基準」(平成11年 環境庁水質保全局)の調査部分を参考にするとよい。

| [留意事項] ・ 11) 汚染機構を解明し、汚染物質の拡散(移動)経路の特定するにあたっての重要検討項目

|

土壌機能についての調査は,対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり,代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌の機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに,分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし,必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な内容となる。この際,他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査を行うことが必要である。

(5) 影響予測

| [1] | 影響予測の基本的考え方 事業による短期的影響の他,水循環系や生態系への変化が生じるまでの時間は,事業規模や取り扱う範囲によって多様であるため,事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて,これらの時間的・空間的なスケールも考慮に入れた予測時期や期間を設定する必要がある。 汚染物質は、重金属等と揮発性有機化合物等大きく区分されるが(表1-1-3参照)、それぞれの物質は土壌・地下水中での移動特性等が異なる。したがって、影響予測を行う場合には、これらの特性を十分理解した上で行うことが重要となる。 土壌機能を構成する個別要素については基準等が設定されていないことや,土壌中の様々な機能との相互作用や構造的な要因によって、非常に複雑なものとなっているため,その評価については過去の類似事例を参考にするとともに,調査地の土壌環境がどのように変遷しているのかを時系列的に把握できるように考慮することが重要である。このため,影響予測は既往の類似事例等による定性的なものとなる場合が多い。 |

| [2] | 予測手法の考え方 対象事業により消滅や直接的・間接的な土壌環境の阻害について,予測の精度に考慮しつつ予測の具体的な手法を選定する。 例えば,以下の手法が考えられる。 ・ 既往の類似事例等による定性的な予測 ・ 地下水シミュレーションモデル等による地下水流動、物質移動等の解析 ・ 気汚染シミュレーションモデルをもちいた降下物の分布状況の把握 ・ モデル実験 |

| [3] | 予測地域の考え方 土壌環境は基本的に移動性が低いことから,事業対象地域を予測地域として通常は選定するが,水循環系や生態系に対する影響が予測される場合には,水循環系や生態系との整合が保たれるような予測地域を設定する。 例えば,大気経由の降下物による土壌汚染等を検討する場合には,ばい煙の到達範囲などに留意して予測地域を設定する必要がある。 この他,貴重な土壌の存在が確認されている場所等や事業区域周辺での土砂流失等による影響が予測される場所についても留意する事が必要である。 |

| [4] | 予測時期の考え方 予測時期は,対象事業に係る影響要因や事業特性の内容に応じて,工事の実施,土地又は工作物の存在及び供用に分け,それぞれ土壌への影響が最大となる時点を設定するとともに,事業により水循環や生態系に対する影響が変化する時点についても考慮する。 事業活動により生じる土壌環境の変化は、長期的な視点に立って予測・評価することが重要である。これは、土壌環境がマクロ的なもので、ミクロ的な構成要素に着目するのみでは必ずしも評価することができない場合があることによる。したがって、対象とする時期については、事業開始前から事業開始後までの時系列的なデータを確保できるように留意することが必要である。 |

・ 12) 予測手法選定にあたっての基本的な考え方

- 科学的,技術的に可能な範囲でできる限り定量的な予測を行うことを目標とするが,例えば,土壌機能の多様性から場合により相対的・定性的な評価となることもありえる。

- 予測の不確実性についても考慮する。

- 類似例を参照する場合には,対象地域の特性との共通性や相違点を明らかにする必要がある。

- 予測条件等において生物・生態系の作用を考慮する場合には,生物・生態系の機能等を十分に検討することが必要である。

- 数値解析を行う場合には,初期条件の精度や設定によって,予測結果が違ってくることに留意するとともに,モニタリングに基づく検証が必要である。

(6) 評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく以下のア、イの2種類あり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行なう必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行なう必要がある。

ア、イの評価を行なう場合には、イの基準値との整合が図られた上でさらにアの回避・低減の措置が十分であることが求められる。

土壌汚染については、環境基準等の基準が設定されていることから、ア、イの評価を併用し,土壌機能に着目した場合については基準等が一般には定められていない場合が多いことから,イを除いたアの評価をすることとなる。

特にアの視点に立った評価を行うためには、複数の環境保全措置を比較評価することが必要となる場合があることを念頭に置いた上で、調査・予測・評価手法を選定する必要がある。

| ア | 環境影響の回避・低減に係る評価 建造物の構造・配置の有り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が回避され、又は低減されているか否かについて評価されるものとすること。 なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲で行われるものとすること。 |

| イ | 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合に係る検討 評価を行うに当って、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準値等の達成状況、環境基本計画等の目標または計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。 |

| ウ | その他の留意事項 評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。 |

(基本的事項 第二項五(3))

[1] 回避・低減に係る評価

回避・低減に係る評価は,事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし評価するものであり,その手法の例として「複数の案を時系列に沿って検討する方法」や,「実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する方法」が基本的事項に挙げられている。

土壌機能の環境影響評価では,土壌の持つ多機能性により土壌機能の変化が水循環系や生態系など広範囲に影響を与えることが容易に想像できる。このことから,定量的に影響を明示できない場合も考慮することが必要であり,その際の1手法として,現況よりも環境を悪化させないことで評価する方法等も考えられる。

土壌汚染の環境影響評価では,事業実施に伴う土壌汚染による環境リスクを多面から評価し、環境リスクの回避・低減のため、実行可能なより良い技術の選択を行なっているかどうかについて検討し、評価を行う。また、土壌汚染対策を行なうことにより、土壌の機能の損失や、土壌生態系への影響など、副次的な環境リスクの発生が予測される場合には、土壌汚染による環境リスクの回避・低減と、これらの副次的な環境リスクのレベルとのバランスを考慮した技術の選択が肝要である。

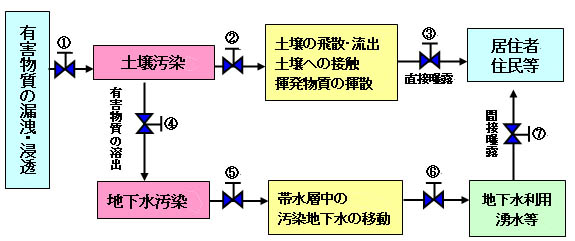

具体的な例として、低レベルの土壌汚染であれば汚染土壌の移動を伴う対策は避け、原位置浄化対策、あるいは汚染物質の移動経路(図1-1-3)を遮断する方策を選択するなど、汚染のレベルや土地利用目的に応じた対策手法の選定を行うことがあげられる。

|

図1-1-3 汚染物質の移動経路  |

土壌汚染によるリスク低減という観点から見ると、土壌汚染あるいは地下水汚染の浄化だけでなく、汚染物質の移動経路(上図[1]~[7])を適切に遮断することにより、リスクを低減することが可能である。

・ 13) 土壌汚染未然防止対策

有害物質を取り扱うような事業の場合には,土壌環境中に有害化学物質を排出しないような環境保全対策をとることが前提となるが,その措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かといった観点からの検討が必要となる。

[2] 基準又は目標との整合に係る評価

土壌汚染に係る評価は、土壌環境基準に対比して評価する。また、条例に定める基準や各種環境保全施策の目標値との整合性を図ることとする。

土壌機能については、土壌環境基準のような基準が一般にはないことが多く,その評価に関しては明確に判断しにくい面があり、目標達成や評価が難しい場合がある。このような場合については,まず,目標達成や評価が難しいことを明らかにし,これを踏まえた上で「回避・低減に係る評価」を実施していくことが必要である。このような場合には,土壌環境の時系列的な変化を把握して定期的な環境の変化を相対的に評価することなども評価の一手法として考えられる。

この他,例えば事業計画地が都市部であるか田舎であるかによって,その背景をなす自然環境や社会環境も異なることが当然予想されることから,これらについても事業ごとに考慮し評価することが必要である。

[3] その他の留意事項

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。