大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

技術シート 登録番号:地下水-1

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 地下水流動:流向・流速調査 | ||

| 技術等の概要 | ・

地下水の流向・流速調査手法としては、基準、法、指針、マニュアルにおいて、下記に示す方法が挙げられており、各調査手法の詳細については、そちらを参考のこと。 [物理測定手法] ・ 広域:水温測定法、環境同位体測定法、水質測定法 ・ 局所:地温測定法、流動電位測定法 [孔内測定手法] ・ 多孔式:トレーサー法、水位測定法 ・ 単孔式:レーザー法、テレビ法、熱中性子検出法、電位差法、熱量法 ※下線の測定方法は、別途技術シート参照 ・ 最近では、産業廃棄物による環境汚染、水利用問題などでより広域を対象とした地下水環境の調査が必要とされている。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ いずれの調査手法でも、地形、地質、気象、水文、その他の既存資料、ボーリングデータ等を用いて事前に地下水環境を検討しておく必要がある。 | ||

| 適用範囲 | |||

| 課題 | |||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 (社)日本河川協会編(1997)改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)同解説・調査編.山海堂、東京、pp591. 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 土質調査法改訂編集委員会(1995)地盤調査法.地盤工学会、東京、pp648. 単行本 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:地下水-2

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 地下水流動:トレーサ法 | ||

| 技術等の概要 | トレーサ法による地下水流動調査は、電解質(食塩・塩化アンモニウム)、染料(フロレッセン)、同位体(222Rn、3H、14C、2H、18O等)の人工の指標物質をトレーサとして地下水中に投入して周囲に設置した観測孔などでその濃度を検出し、地下水の流向や流速を把握する手法である。 | ||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ トレーサとして用いる物質のバックグラウンド濃度の把握が必要。 ・ 使用するトレーサの条件としては、以下の事項が挙げられる。 [1] 地下水と同一挙動をとり、移動過程での吸着、沈殿が少ない。 [2] 極低濃度までの検出が可能。 [3] 毒性がない。 [4] 天然の存在量が少ない。 [5] トレーサの入手、測定が簡易なこと。 |

||

| 適用範囲 |

・

調査対象地の地下水質や土地利用状況、地形・地質条件等を考慮して、適正なトレーサを選択する必要がある。 ・ 対象とする帯水層の深さ、層厚、連続性などの基本的性状を十分に把握した上で実施しないと、意味のない調査になる危険がある。 |

||

| 課題 | トレーサとして、染料を使用する場合にはその検出限界に限界が、電解質を使用する場合にはバックグラウンド濃度が高い場合があり、追跡範囲に限界が生じるケースがある。また、染料、電解質をトレーサとして用いる場合、以下の原因により過大にでる傾向があるので繰り返し調査を実施するなど注意が必要である。 [1] 投入物質の比重が水より大きく沈殿するため、流動より拡散の影響が大きい。 [2] 投入物質の量が多いため、口径の小さいボーリング孔では孔内水位の異常上昇や、地下水面の攪乱が生じる。 [3] 採水時の地下水面の低下による影響を受けやすい。 ・調査範囲が広くなると時間がかかり、不正確になる。 ・観測データの取り扱いに経験を要する。 ・水質等に係る関係法令の尊守。 |

||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 (社)日本河川協会編(1997)改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)同解説・調査編.山海堂、東京、pp591. 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 土質調査法改訂編集委員会(1995)地盤調査法.地盤工学会、東京、pp648. 単行本 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. |

||

| 備考 | 広域の地下水流動系の把握には、同位体、主要溶存成分や地下水温を指標とする方法がある。特に、地下水温を指標として方法は、比較的容易に測定でき、あらゆる地域で適用が可能なことから、近年着目されている手法である。 | ||

技術シート 登録番号:地下水-3

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 地下水流動:水質測定法 | ||

| 技術等の概要 | 地下水に溶存する主要成分の分析を行い、主要成分の組成による水質の類似性や差異の程度を図形表示法や多変量解析により解析し、地下水流動について把握する手法である。 [1] 図形表示法:トリリニアダイアグラム、ヘキサダイアグラム(パターンダイアグラム)等 [2] 変量解析:濃度相関マトリックス解析、クラスター分析、主成分分析等 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 公定法に基づいた精度の高い水質分析が必要。(分析は以下の試験方法に準拠) [1] 上水試験法(厚生省衛生検査指針)、日本水道協会 厚生省令第56号 [2] JIS K0101(1966)工業用水試験法、日本規格協会 [3] 国土調査法水質調査作業規程準則(昭和32年総理府令第14号) [4] 鉱泉分析法指針(改訂)環境庁自然保護局 温泉工学会誌Vol3,No.1(1978) ・ 対象地域の水理地質構造(帯水層構造)が明らかであること。 |

||

| 適用範囲 | ・全ての地下水について適用可能。 | ||

| 課題 | ・

水理地質構造(帯水構造)が不明確の場合には解釈を誤る可能性があり、他の地下水流動調査と併用し、総合的に解析を行うことが望ましい。 ・ 分析値が基本となるため、分析値の精度、品質管理が重要である。分析値の検定には、以下の方法等がある。 [1] 陽・陰イオンのバランスによる方法 [2] 伝導度による方法 |

||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 日本河川協会(1997)改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)同解説・調査編.山海堂、東京、pp591. 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 単行本 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp648. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. 地下水問題研究会(1991)地下水汚染論 その基礎と応用.共立出版、東京、pp340. 佐藤修(1993)地すべり地における地下水水質調査法(その1).地すべり技術、20(1)、11-23. 佐藤修(1993)地すべり地における地下水水質調査法(その2).地すべり技術、20(2)、18-28. 佐藤修(1994)地すべり地における地下水水質調査法(その3).地すべり技術、20(3)、16-26. |

||

| 備考 | 地下水の水質は、異質の地下水との混合、水文循環の過程で生じる化学変化、地層・岩石からの成分の溶出等により時間的、空間的に変化している。水質組成の解析には、上記に示した要因を考慮して行う必要がある。 | ||

技術シート 登録番号:地下水-4

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 地下水流動:地温(水温)測定法 | ||

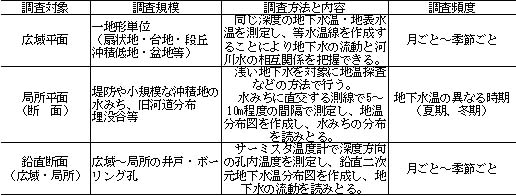

| 技術等の概要 | 地下水温の空間的・時間的変化を利用して、地下水流動を把握する手法である。 地下水温は、主に熱伝導と熱移流により支配される。ここで、測定した地下水温分布と熱伝導理論から求められる温度分布を比較し熱移流による効果を求め、熱移流をもたらす地下水流動の実態を間接的に把握する手法である。 地下水温は、比較的容易に測定することができ、あらゆる地域に適用できる点で普遍性を有した方法である。地下水温による地下水流動調査の主な調査対象と方法を下表に示す。 表 地下水温による地下水流動調査の主な調査対象と方法

出典:建設省河川局(1993) |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 水温測定には、サーミスタ温度計を使用するが、測定に先立ち補正曲線の作成が必要となる。 | ||

| 適用範囲 |

・ あらゆる地域で適用可能。 ・ 適用例;長野県長岡市周辺、山口県防府平野佐波川扇状地 |

||

| 課題 | |||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 土質調査法改訂編集委員会(1995)地盤調査法.地盤工学会、東京、pp648. 単行本 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-共立出版、東京、pp350. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:地下水-5

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 水文調査:リモートセンシングデータの利用 | ||

| 技術等の概要 | 人工衛星や航空機に搭載したセンサーを用いて、広域の地形・地質、ユウ泉、地下水涵養帯の調査が可能。

|

||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 |

適用事例 ユウ泉調査:伊豆大島波浮湾周辺 地下水涵養帯調査:高崎市周辺 |

||

| 課題 | |||

| 参考とした 文献・資料 |

地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. | ||

| 備考 | 衛生画像データは、(財)リモート・センシング技術センターにより入手可能。 | ||

技術シート 登録番号:地下水-6(1/2)

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 数値解析モデル | ||

| 技術等の概要 | 現在、地下水流動の数値解析方法としては、モデル構成、解析手法により以下のとおり区分される。 (解析モデル) [1] 一次元解析モデル [2] 平面二次元解析モデル [3] 断面二次元解析モデル [4] 準三次元解析モデル [5] 三次元解析モデル (解析手法) [1] 差分法(FDM) [2] 有限要素法(FEM) [3] 境界要素法(BEM) どの解析モデル、解析方法を用いるかは、解析の目的、対象事業の内容、対象地域の場等の地域特性がどの解析モデル、解析方法に適しているかを事前に十分に判断した上で決定する必要がある。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

解析に必要なパラメータとしては、 [1] 水理地質構造 [2] 地下水位(水頭) [3] 水理定数(透水係数(k)、透水量係数(T)、貯留係数(S)、比貯留係数(Ss)) [4] 涵養条件 [5] 境界条件等がある。 |

||

| 適用範囲 |

各解析モデルは、対象とする流れ(地下水流動状況)、場(水理地質構造)や必要条件等が異なり適用範囲にも違いがある。 各解析モデルの適用範囲については、参考とした文献・資料に詳細が記載されているので、そちらを参考されたい。 |

||

| 課題 | 数値解析モデルは、次元に応じたデータや情報量が必要となるため、対象となる場や事業内容、地域特性や調査精度を十分に判断した上で解析モデル、手法を選定しないと、得られた解が意味のないのものなる可能性がある。 | ||

技術シート 登録番号:地下水-6(2/2)

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 数値解析モデル | ||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 日本河川協会(1997)改訂新版 建設省河川砂防技術基準(案)同解説・調査編.山海堂、東京、pp591. 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 土木学会水理委員会水理公式集改訂委員会(1999)水理公式集(平成11年版).(社)土木学会、東京、pp625. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 単行本 水収支研究グループ(1976)地下水盆の管理 理論と実際.東海大学出版会、東京、pp242. Mary P.Anderson・William W.Woessner(1994)地下水モデル 実践的シミュレーションの基礎.共立出版、東京、pp246. 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. |

||

| 備考 | 数値解析結果は、ある仮定上のある条件下での結果であるため、解析モデルの妥当性について正しく吟味する内挿検定(同定計算)を行う必要がる。内挿検定に関する基本的な考え方は、以下のとおりである。 [1] 幅広い水文条件を経験したモデルほど信頼性が高い。 [2] 実測値と計算値の差が時間とともに一方的に大きいモデルは信頼性が低い。 [3] 内挿検定に用いるデータは出来るだけ長期に観測された信頼性の高いものを。 [4] 実測値と計算値との差が予想以上に大きくても原因が明確なモデルであれば、原因を考慮の上、予測に用いることが可能である。 |

||

技術シート 登録番号:地下水-7

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 実験モデル | ||

| 技術等の概要 | 実験モデルは、地下水流を相似的な粘性流体や電気の流れに置き換えて解析する手法である。1950年~1960年代に多用されたが、現在ではあまり使用されない。モデルとしては、砂モデル、電気相似モデル、ヘル・ショウモデル、ゴムモデル、細管網モデル等がある。 各モデルの詳細については、参考とした文献・資料に詳細が記載されているので、そちらを参考されたい。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 |

現在でも利用実績のある電気相似モデル、砂モデルの適用範囲の概要について、以下に示す。他モデルについては、参考とした文献・資料を参考されたい。 [1] 電気相似モデル 一般に、水平2次元、断面2次元モデルで適用されているが、最近では3次元定常モデルについても適用された事例がある。 [2] 砂モデル 軸対称モデルや三次元モデルの実験が可能。数値解析プログラムの検証に用いられる。 |

||

| 課題 | これらの実験モデルは、実験装置が大きい場合があり必ず場所を必要とし、また、組み立てや取り扱いの難く、現場での適用事例が少ない等の問題があることから、現在ではあまり使用されない。 | ||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 単行本等 水収支研究グループ(1976)地下水盆の管理 理論と実際.東海大学出版会、東京、pp242. 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. 川正巳・榧根勇(1978)日本の水収支 Ⅵ.電気アナログモデルによる地下水解析.古今書院、東京、pp344. 根切り工事と地下水編集委員会(1994)根切り工事と地下水-調査・設計から施工まで.土質工学会、東京、pp417. 佐々木祟二(1999)電気アナログモデルによる地下水の3次元定常流解析. 地下水技術、41(5)、11-27. |

||

| 備考 | 現在は、取り扱いが難しいことやコンピューターの発展に伴いあまり使われていないが、解析結果を視覚的に捉えることができる点で優れている。 | ||

技術シート 登録番号:地下水-8

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 水収支モデル:タンクモデル | ||||

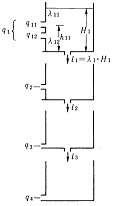

| 技術等の概要 | タンクモデルは、河川の流出解析法として開発されたものを地下水の水収支に関して適用するものである。 河川流出と降雨との非線形応答を本モデルでは、容器(タンク)の貯留量と流出量との関係に対応させている。 通常は、直列4段のモデルが多く、最上段を表面流出、最下段を地下水流出(基底流出)とし、中間のタンクが中間流出を示す。 〔基礎方程式〕 qij=λij・(Hi-hij) li=λi・Hi

ここで、

|

||||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 日降水量 ・ 蒸発散量(気象データからの推定) ・ 河川流量又は地下水位連続観測結果 ・ 有効間隙率 |

||||

| 適用範囲 | |||||

| 課題 | |||||

| 参考とした 文献・資料 |

基準・指針・ハンドブック等 建設省河川局(1993)地下水調査および観測指針(案).山海堂、東京、pp330. 土木学会水理委員会水理公式集改訂委員会(1999)水理公式集(平成11年版).(社)土木学会、東京、pp625. 単行本等 山本荘毅(1983)地下水調査法.古今書院、東京、pp490. 水収支研究グループ(1993)地下水資源・環境論-その理論と実践-.共立出版、東京、pp350. |

||||

| 備考 | |||||

技術シート 登録番号:地下水-9

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 水収支モデル:水循環モデル | ||

| 技術等の概要 | 流域内について流出成分(蒸発散、表面流、中間流、地下水流)ごとの水分移動量を推定することができる。 モデルは、大きく概念型と物理型に分けられ、空間表現の違いにより概念型は集中型、斜面要素集合型、分布型に区分され、物理型は分布型のみである。 我が国及び諸外国で提案、適用されている種々のモデルの特徴は以下のとおり。 [1] 大半のモデルが、流出成分ごとの水分移動量が推定できる。 [2] 斜面要素集合型の概念モデルに類型されるものが多い。最近、国内では分布型の物理モデルが研究対象の主流にある。 [3] 自然循環系のみを対象とするモデルがほとんど。下水道などの人工循環系を扱うのはごく限られたモデルのみ。 [4] モデルの厳密性が高まるほど出力情報は豊富。ただし、必要な入力情報、演算規模が増大し実行上の制約となる。 (海外で開発されたモデルの国内適用事例) ・XINANJIANGモデル:琵琶湖流域高時川上流部 ・MIKE SHEモデル:八王子の支川流域 海老川の支川(前原川) ・MIKE11モデル:利根川本川 ・TOPMODEL:神戸市山田川 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

モデルにより必要となるパラメータは異なるが、概ね以下のとおりである。 降雨量(日・時間)、気温、土地利用(メッシュデータ)、流域界、地形(メッシュデータ)、人口分布(メッシュデータ)、使用水量原単位、下水道平面図(メッシュデータ)、使用水量実績(工業・農業)(メッシュデータ)、河川縦横断図、表層地質分布、粒度・pF試験、現地浸透試験、上水道漏水実績、帯水構造・流動特性、井戸台帳、地下水分布 |

||

| 適用範囲 | モデルにより評価可能項目は異なる。各モデルによる評価可能項目は以下のとおりである。 ・水収支法:[1] ・概念モデル:[1]、[2]、([3]、[4]、[5]) (カッコ内はモデルにより評価可能) ・物理モデル:[1]~[5] ([1] 経路毎の年循環量、[2]日流量・流況、[3]高水流量、[4]地下水流去量、[5]地下水位・涵養量) |

||

| 課題 |

・

水循環モデルの解析には、多くの種類の情報を整理する必要があるが、必要なデータの入手に手間とコストがかかる。 ・ これまでに充分な計測が行われているものが少なく、新規に計測を要する。 ・ 複数の行政機関に分散したデータの収集が必要。 ・ 解析を効率良く行うには、目的に応じたデータ項目の絞り込みが必要。 ・ 現在のモデルは個々の流域について構築されており、他流域への適用が難しい。 |

||

| 参考とした 文献・資料 |

|||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:地下水-10(1/2)

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 | ||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 数値解析モデル:移流・分散モデル | ||||||||||||||||||||||

| 技術等の概要 | 物質輸送モデルは、大きく流動方程式と移流分散方程式から構成される。流動方程式を解くことにより地下水位分布を求め、ダルシーの法則を適用して地下水流速の分布を算出する。算出した流速分布を移流分散方程式及び浸透方程式に入力して解くことで、濃度分布が求められる。 解析手法としては、[1]粒子追跡法、[2]オイラー法、[3]オイラリアン・ラグランジアン法(EL法)、[4]LTG法等がある。 (移流分散方程式)

ここで、

ここで、 |

||||||||||||||||||||||

| 調査・予測の 必要条件 |

1.解析に必要な物理特性 (移流分散解析) (浸透解析) ・縦分散長(αL) ・飽和透水係数(Ks) ・横分散長(αT) ・比貯留係数(Ss) ・分子拡散係数(αm) ・間隙率(n) ・屈曲率(τ) ・不飽和領域のpF曲線(水分特性曲線) ・吸着係数(Kd) ・不飽和透水係数(K-θ) ・減衰係数(λ) 2.解析に必要な条件 1) 境界条件 ・移流分散解析:濃度既知境界、流量既知境界 ・浸透解析:圧力水頭既知境界、流量既知境界 2) 初期条件 ・移流分散解析:初期状態における濃度の平面・断面分布 ・浸透解析:地盤内の水位と深さ方向の水圧分布、不飽和領域の飽和度の分布、負の圧力水頭(サクション)の現状分布 |

||||||||||||||||||||||

技術シート 登録番号:地下水-10(2/2)

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 数値解析モデル:移流・分散モデル | ||

| 適用範囲 | ・均質多孔体の飽和・不飽和領域に適用。 | ||

| 課題 | 実際のフィールドは不均質であるため、フィンガー状の不均質な汚染パターンが生じ、移流・拡散式の適用は限定される。 | ||

| 参考とした 文献・資料 |

西垣 誠(1998)地下水汚染の解析.地質と調査、3、21-27. 地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 地下水の科学研究会(1995)地下水の科学I.土木工学会、東京、pp235. 地下水の科学研究会(1996)地下水の科学II.土木工学会、東京、pp252. 地下水の科学研究会(1996)地下水の科学III.土木工学会、東京、pp194. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:地下水-11

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 数値解析モデル:多相流モデル | ||||||||||||

| 技術等の概要 | 有機塩素系化合物等の問題で、土中水、油、間隙空気といった多相系における浸透問題を解析する手法であり、土中水、油、間隙空気の3相が存在する状況における浸透の支配方程式は次式で表せる。

Sn+Sw+Sa=1 |

||||||||||||

| 調査・予測の 必要条件 |

1. 解析に必要な物理特性 ・Pw-Sw、Pn-Swの不飽和土の水分保持特性(pF曲線) ・不飽和透水係数と透気係数の飽和度との関係 ・地層毎の透気、透油、透水係数等 2. 境界条件 ・流量既知境界 ・水頭(圧力)既知境界条件 |

||||||||||||

| 適用範囲 | ・モデルにより1次~3次元の解析が可能。 | ||||||||||||

| 課題 | ・解析手法に課題が残る。 ・微量物質の挙動の精度良い解析が困難。 ・地盤浸透に関する不均質性の評価及びモデルへの再現。 |

||||||||||||

| 参考とした 文献・資料 |

西垣 誠(1998)地下水汚染の解析.地質と調査、3、21-27. 改訂地下水ハンドブック編集委員会(1998)改訂地下水ハンドブック.(株)建設産業調査会、東京、pp1504. 地下水の科学研究会(1995)地下水の科学I.土木工学会、東京、pp235. 地下水の科学研究会(1996)地下水の科学II.土木工学会、東京、pp252. 地下水の科学研究会(1996)地下水の科学III.土木工学会、東京、pp194. |

||||||||||||

| 備考 | |||||||||||||

技術シート 登録番号:地下水-12

| 環境項目 | 地下水 | 技術等の 種類 |

調査 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 地下水挙動:水収支モデル:水文循環モデル | ||

| 技術等の概要 | 水循環系を大きく[1]地表+表層土壌、[2]河川、[3]帯水層の3つの要素で構成される。本モデルでは、流域全体をいくつかの流域に分割し、各流域ごとに上記3つの構成要素からなる立方体を設定して、各流域の立方体毎の水分移動を物理モデルで計算することで流域全体の水文循環解析を行う手法である。 各要素について考慮した項目は、以下のとおりである。 [1] 地表+表層土壌 [5] 不浸透域の窪地貯留(蒸発散・窪地貯留) [6] 貯留浸透施設(浸潤・蒸発散・窪地貯留) [7] 表層土壌(蒸発散・浸潤・下方浸透・側方浸透流) [8] 地表面(表面流出・地表面抑留) [2] 河川(河川の流れ・河道貯留) [3] 帯水層(地下水の流れ・井戸・浸漏(地下水流出)・地下水涵養) |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

[9] 地上雨量計データ(降雨) [10] 気象データ(蒸発散能) [11] 河川横断・縦断図(河川諸元) [12] 河川水位、河川流量(河川流量) [13] 入力パラメーター(不浸透面積率、窪地貯留能、表層土壌水分補給量、地下水分補給量、地表面勾配、等価粗度、表面流流下経路) |

||

| 適用範囲 |

・全ての流域について適用可能。 ・地下水面深度の浅い流域についての再現性が高い。 |

||

| 課題 | ・本モデルでは水みちやワームホールなどの層流としての流出成分を明にモデル化しておらず(飽和・不飽和のダルシー流として扱っている)、この部分のモデル化について検討中。 | ||

| 参考とした 文献・資料 |

中村 茂・斎藤 庸・田中 柔・高野 登・中嶋規行・森田威孝(1995)水循環解析モデルの開発.日本工営技術情報、16、33-40. | ||

| 備考 | |||