大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

2 ケーススタディ

1)検討のねらい

「1総論」において、環境負荷の環境影響評価を進めるにあたっての基本的な考え方から調査・予測の手法について示した。環境負荷の評価に際しては、スコーピングから環境影響の予測・評価に至るまで、多くの項目の調査とそれらの相互関連を把握していかなければならない。そこで、ケーススタディによる検討を実施し、スコーピングから環境影響評価の実施段階である調査・予測までの手順を検討すること、また、図表等を用いて具体的手法の例を提示することにより、作業イメージの具体化を図ることとした。

なお、このケーススタディで示されたものは、あくまでも考え方を整理するための一助とするものであって、実際のスコーピング及び環境影響評価の見本ではないことに留意が必要である。本ケーススタディで検討される事業の実施による環境影響や予測手法は、環境影響評価を行うために考慮しなければならないもののうちの一部分であり、ここで示した影響要因、手法のみにより環境負荷に対する影響の全てが把握できるわけではないことに留意しなければならない。また、今年度のケーススタディでは、主として環境影響評価の実施段階である調査・予測までを検討しており、予測された影響を回避・低減するための環境保全措置の検討については扱っておらず、評価については考え方のみを示したものである。

実際の環境影響評価に際しては、ここに示された考え方や作業例を参考として、事業特性や地域特性に応じて最も適した方法を創意工夫して検討していかなければならない。

2)対象とする事業の想定

ケーススタディにあたり、

・「温室効果ガス等」、「廃棄物等」ともに標準項目として設定されている事業(火力発電事業、環境事業団が行う面開発事業)

・主要な影響要因(対象となる環境負荷の発生要因)が網羅されている事業の2点を考慮し、以下に示す事業を想定した。

|

[1] |

火力発電所 (ア)事業実施区域の位置 ○○県の海岸部に存在するLNG火力発電所の敷地の一角 (イ)事業内容

(ウ)基本条件 |

|

[2] |

面開発事業 (ア)事業実施区域の位置 地方主要都市の臨海工業地域 (イ)事業内容

(ウ)基本条件 |

(1) 事業計画

本ケースの事業計画は、以下の条件をモデルとして設定し検討した。

○○県の海岸部に存在するLNG火力「A火力発電所」の敷地内に新たに50万kWの改良型コンバインドサイクル発電設備2機を新設する計画である。

事業実施区域は、工業専用地域に属し、従来グラウンド等の施設があった地点である。

ボイラーは、排熱回収自然循環型、ガスタービン及び蒸気タービンは開放サイクル型及び串型再熱式、発電機は横軸円筒回転界磁型の設備を設置する。

2-1-1 温室効果ガス等

1)調査

火力発電所の温室効果ガス等についての削減対策の計画がなされている範囲として、地域情報に関する事項及び電気事業に関する事項について既存文献資料により調査を行った。

(1)地域情報に関する事項

[1]温室効果ガス排出量の状況

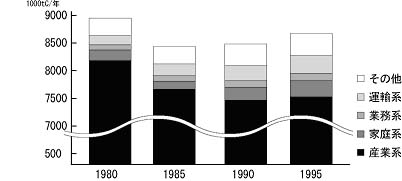

当該事業が計画されている○○県においては、温室効果ガスのうち二酸化炭素の排出量が把握されており、1980年から1995年における経年変化は図4-2-1に示すとおりであり、我が国全体の約2%になっている。

図4-2-1 ○○県での二酸化炭素排出量の状況

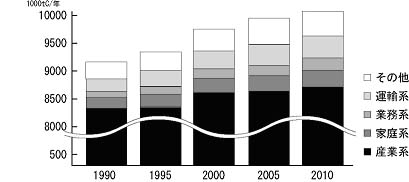

また、産業活動や市民生活がこれまでの傾向のまま続くと仮定して予測した将来での二酸化炭素排出量は図4-2-2のとおり推移すると考えられる。

図4-2-2 ○○県での二酸化炭素排出量の将来予測(現状での傾向が続くとした場合)

[2]温室効果ガスの削減に係る計画等

○○県では「地球環境保全行動計画」を策定し、県民、事業者、行政の行動指針や施策の方向を明らかにしている。また、「環境基本計画」を策定し、地球環境の保全への貢献を理念の一つとして、県民一人当たりの二酸化炭素排出量を平成2年度レベルに保ち、メタン等の他の温室効果ガスについても極力平成2年度レベルに抑制する」ことを目標として掲げ、県民、事業者、行政が連携して地球温暖化の防止に向けた取組を進めている。

[3]温室効果ガス削減のために実施されている対策等

○○県では地球温暖化防止対策として以下の施策を推進している。

・エネルギー有効利用の推進

・円滑な都市交通の確保

・メタン、一酸化二窒素の削減

(2)事業者または事業者団体に関する事項

[1]温室効果ガス排出量の状況

電気事業者における二酸化炭素排出量は表4-2-1のとおりである。平成2年度に対して、平成11年度の二酸化炭素排出量は、使用電力量の増加に伴い約0.26億t-CO2増加したが、二酸化炭素排出原単位については0.05kg-CO2/kWh低減(▲12%)している。

また、事業者からの二酸化炭素排出量は表4-2-2のとおりである。平成2年度に対して、平成11年度の二酸化炭素排出量は、二酸化炭素抑制対策の実施等により0.02億t-CO2減少している。また、二酸化炭素排出原単位については0.07kg-CO2/kWh低減(▲18%)している。

表 4-2-1 電気事業者における二酸化炭素排出量

| 項目 | 平成2年度 (実 績) |

平成9年度 (実 績) |

平成10年度 (実 績) |

平成11年度 (実 績) |

| 使用端CO2排出原単位 (kg-CO2/kWh) |

0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.37 |

| 使用電力量 (億kWh) |

6,590 | 7,910 | 7,990 | 8,170 |

| CO2排出量 (億t-CO2) |

2.76 | 2.91 | 2.86 | 3.02 |

表 4-2-2 事業者における二酸化炭素排出量

| 項目 | 平成2年度 (実 績) |

平成10年度 (実 績) |

平成11年度 (実 績) |

| CO2排出原単位 (kg-CO2/kWh) |

0.40 | 0.35 | 0.33 |

| 使用電力量 (億kWh) |

700 | 780 | 800 |

| CO2排出量 (億t-CO2) |

0.28 | 0.27 | 0.26 |

[2]温室効果ガスの削減に係る計画等

事業者では環境行動計画として会社全体の削減計画を定めて取り組みを進めている。発電時に二酸化炭素の発生しない原子力発電の推進を中心に、発電設備の効率向上や新エネルギーの開発・普及等の対策を組み合わせて、二酸化炭素排出抑制に努めている。

一方、電気の使用面からは、省エネルギー・電力負荷平準化の促進に向けて、効率の高い機器・システムの開発や、省エネルギーに役立つ情報提供等、積極的な支援策を展開している。さらに、京都メカニズムの活用を目指した国際的取り組みや、二酸化炭素の吸収・固定技術の研究開発等も進めている。

[3]温室効果ガス削減のために実施されている施策等

電気事業団体では、「電気事業における環境行動計画」を策定している。電気の供給面での対策は、発電の際に二酸化炭素を排出しない原子力発電の推進を中心に、LNG火力発電の導入拡大、水力・地熱・太陽光・風力発電の開発・普及、発電効率の向上や送配電ロスの低減等の電力設備の効率向上等、電気の使用面での対策では、電気使用者における省エネルギー方策のPR活動、ヒートポンプ等の高効率・省エネルギー機器の開発・普及、未利用エネルギーの活用及び蓄熱システム等の普及・促進による負荷平準化の推進により、平成22年度の二酸化炭素排出原単位(使用電力量1kWh当たりの二酸化炭素排出量)を平成2年度から20%程度低減するとの目標を掲げている。

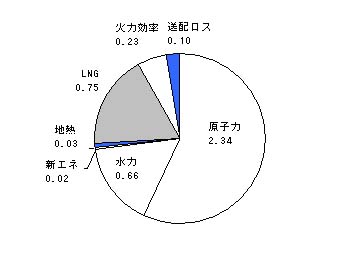

「電気事業における環境行動計画」に示される平成11年度における二酸化炭素抑制効果の主な内訳を図4-2-3に示す。

電気事業連合会(2000)

図4-2-3 平成11年度における二酸化炭素抑制効果の内訳

2)予測

(1)温室効果ガスの排出量

燃料の燃焼により発生する二酸化炭素については、燃料に含まれる炭素分が二酸化炭素に変化するものとして排出係数が設定されている。

この排出係数を用いて発電所における二酸化炭素の排出量を求める式として以下の式があり、本ケーススタディの予測諸元及び予測結果は表4-2-3、表4-2-4に示した。

・kWh当たりの排出原単位=年間排出量/年間発電電力量

・年間排出量=年間発電燃料発熱量×燃料の排出係数

・年間発電燃料発熱量=発電出力×8,760注1)×年間設備利用率×860注2)/熱効率

注1)年間時間数(365日×24時間)

注2)1kWhあたりのkcalの換算係数

表4-2-3 予測諸元

| 項 目 | 諸 元 |

| 発電出力(万kW) | 100 |

| 熱効率(%) | 50 |

| 年間設備利用率(%) | 70 |

| 年間発電電力量(億kWh) | 61 |

| 燃料の排出係数 (1000t-C/1010kcal) |

0.5639注) |

注)環境庁地球環境部(1992)

表4-2-4 予測結果

| 項目 | 予測結果 |

| kWh当たりの排出原単位 (kg-C/kWh) |

0.10 |

| 年間排出量(炭素換算) (万t-C) |

約60 |

(2)環境保全措置

[1]環境保全措置の内容

事業の計画にあたり、燃料として二酸化炭素発生量が最も少ないLNGを選択すると共に、発電設備において現行で最も熱効率の優れている改良型コンバインドサイクル方式を採用し、燃料の使用量を削減することにより二酸化炭素発生量の減少に配慮した。

[2]環境保全措置による削減量

従来発電方式に採用されている汽力発電方式及び従来型のコンバインドサイクル発電をベースラインとして設定した。また、新設する施設においては、熱効率の高い改良型コンバインドサイクル発電方式とした。

本事業計画では改良型コンバインドサイクル発電方式を採用したことにより、年間排出量が汽力発電方式に比べると約14万t、コンバインドサイクル発電方式との比較では約6万t低減される。

表4-2-5 環境保全措置による二酸化炭素排出量

| 項目 | ベースライン | 改良型コンバインドサイクル 発電方式 |

|

| 汽力発電方式 | コンバインドサイクル 発電方式 |

||

| 熱効率(%) | 40 | 45 | 50 |

| CO2排出量(万t-C) | 74 | 66 | 60 |

| kWh当たりの排出原単位(kg-C/kWh) | 0.12 | 0.11 | 0.10 |

3)評価

注)ここでは総論で示した温室効果ガス等における評価事項のうちの一例を示すものであり、実際の評価を行う際には、総論を参考に種々の側面から評価することに留意が必要である。

評価の視点を以下に述べる。

(1)回避・低減に係る評価

[1]実行可能な範囲での最大限の回避・低減措置

最新の発電方式を採用し、二酸化炭素の排出量を抑制している。

[2]環境保全措置の実施と効果の確実性

熱効率を確実に維持、または向上の可能性のために下記の対策を実施することが確定している。

- 運用開始後、定期点検として、復水器細管の清掃(1年に1~2回)、廃熱回収ボイラーチューブ内部の点検結果により必要に応じ化学洗浄の実施等を確実に実施し、設備の維持管理に努める。

- 運用開始後の日常点検として、蒸気温度管理、復水器真空度管理、給水加熱器性能管理等を十分管理し、機器性能の適正管理を行う。

(2)目標との整合に係る評価

「○○県地球環境保全行動計画」には事業者に係る数値目標は示されていない。

1)調査

火力発電所の廃棄物等についての削減対策の計画がなされている範囲として、地域情報に関する事項及び電気事業に関する事項について既存文献資料により調査を行った。

(1)廃棄物等の処理・処分の状況

[1]廃棄物等の処理・処分の状況

発電所を設置する〇〇県における平成6年度の産業廃棄物の発生状況調査では、平成5年度の発生量は、2,992万t、中間処理等による減量化が1,494万t、再資源化が1,494万t、最終処分量が231万tとなっており発生量の9割以上が減量化、再資源化されている。

また、前回調査の昭和63年度と比較すると、発生量(2,705万t)が287万t増加しているのに対 し、最終処分量(1,228万t)は58万t減少している。

電気事業における主な廃棄物には、火力発電所の石炭灰、配電工事に伴い発生する廃コンクリート柱等の建設廃材、電線等の金属屑がある。

平成11年度における廃棄物等の発生量は、717万tで、平成10年度に比較して52万t増加した。一方、平成11年度の再資源化量は581万tで、前年度に比較して88万t増加している。その結果、平成11年度の最終処分量は136万tとなり、平成10年度に比較して36万tの減少となっている。

金属屑は発生量の大部分を有効利用しており、他の廃棄物についても極力有効利用に努めている。

表 4-2-6 主な廃棄物の再資源化量等の推移

| 種 別 | 平成2年度 (実 績) |

平成9年度 (実 績) |

平成10年度 (実 績) |

平成11年度 (実 績) |

|

| 建設廃材 (万t) |

発 生 量 | 40 | 49 | 64 | 47 |

| 再資源化量 | 21 | 30 | 42 | 39 | |

| 金 属 屑 (万t) |

発 生 量 | 14 | 20 | 16 | 15 |

| 再資源化量 | 13 | 19 | 15 | 14 | |

注)平成2年度の建設廃材と金属屑は推計値

(2)廃棄物等に係る減量化、適正処理に関する計画等

[1]都道府県が定める計画等

〇〇県の第5次産業廃棄物処理計画(計画期間:平成8~12年)では、産業廃棄物の適正で合理的な処理対策を確立するため、

・発生抑制・減量化の徹底

・再資源化・再生品利用の推進

・安全性の確保

・処理施設の確保

・産業廃棄物管理体制の確立

を基本方針として揚げ、事業者、処理業者、住民及び行政がそれぞれの役割分担と連携のもとで計画の推進を図ることとしている。

また、平成12年度までの努力目標として、発生量3,647万t、減量化量1,623万t、再資源化量1,791万t、最終処分量233万tとしている。

[2]事業者団体または事業者が定める計画等

(ア)電気事業の廃棄物等の削減対策への今後の取り組み

電気事業では、発生量の抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再利用(リサイクル)に努め、最終処分量の低減に取り組んでいる。

(イ)電気事業における廃棄物最終処分量の削減目標

平成22年度には、廃棄物等の発生量が平成2年度の約2倍の1,100万tに増加すると推定している。このような状況に鑑み、今後もさらに再資源化等に努める。

2)予測

(1)廃棄物の発生量

[1]建設段階の廃棄物

発電所建設工事に伴い発生する廃棄物としては

・建設発生土

28万t

・建設汚泥7万t

・アスファルト、コンクリート屑1万t

と予測される。

[2]供用後の廃棄物

LNGを燃料とした火力発電事業に伴う廃棄物としては、

・排水処理の過程で発生する排水汚泥

・定期点検時等で発生する保温材屑

・定期点検時等で発生するコンクリート屑

・定期点検時等で発生する廃油

等が挙げられる。

これらの発生量の予測は、従来の同規模事業の実績から推定する。

本事業計画における発生量は

・排水汚泥

600t/年

・保温材屑

30t/年

・コンクリート屑 20t/年

・廃油

32t/年

と予測される。

(2)環境保全措置の内容及び削減量

[1]環境保全措置の内容

処分量を削減するため、極力再資源化を図る計画とした。

・排水汚泥は、脱水の後焼却炉で減容化を図り、セメント原料、鉄鋼原料として再資源化する。

・保温材屑は破砕・減容化をした後、セメント原料として再資源化する。

・コンクリート屑、アスファルト屑は、破砕したのち構内道路の路盤材として再資源化する。

・廃油については、燃料として再資源化する。

・建設発生土は、埋め戻しに使用する。

排出後の処理・処分についてはマニフェストにより記録を保管する。また、ISO14001注)で定める環境管理システムに基づく記録の外部監査を受けるとともに、記録を公表することで、対策の実行について第3者の監視と情報公開に努める。

| 注) | 「ISO14001」 国際標準化機構(ISO)が制定した環境マネジメントに関する規格。なお、ISO14000シリーズは環境管理システム、環境監査、ライフサイクルアセスメント等で構成されている。 |

[2]環境保全措置による削減量

評価にあたってのベースラインは、予想発生量とした。

本事業計画における廃棄物発生量は、建設段階に伴う発生量36万tに対しては、30.5万tを再利用することから84.7%削減する計画であり、供用段階(発電に伴うもの)682t/年に対し、再資源化量は468t/年と68.6%を削減する計画である。

環境保全措置による、廃棄物の再資源化量と処分量を表4-2-7に示す。

表 4-2-7 再資源化量と処分量

| 項目 | 発生量 | 再資源化量 | 処分量 |

| 建設工事に伴うもの(万t) 建設発生土 建設汚泥 アスファルト、コンクリート屑 |

28 7 1 |

25(89.3) 4.5(64.3) 1(100.0) |

3 2.5 0 |

| 合 計 | 36 | 30.5(84.7) | 5.5 |

| 発電に伴うもの(t/年) 排水汚泥 保温材屑 コンクリート屑 廃 油 |

600 30 20 32 |

420(70.0) 13(43.3) 10(50.0) 25(78.1) |

180 17 10 7 |

| 合 計 | 682 | 468(68.6) | 214 |

注)「再資源化量」の欄の()は各項目のリサイクル率を示す。

なお、発生廃棄物の最終処分にあたっては、排水汚泥、保温材屑、コンクリート屑は最終処分場に埋め立て、廃油は産業廃棄物処理業者に引き渡し、建設発生土及び建設汚泥は△埠頭地域の公有水面埋立区域に埋め立て処分する。

3)評価

| 注) | ここでは総論で示した廃棄物等における評価事項のうちの一例を示すものであり、実際の評価を行う際には、総論を参考に種々の側面から評価することに留意が必要である。 |

評価の視点を以下に述べる。

(1)回避・低減に係る評価

[1]実行可能な範囲での最大限の回避・低減措置

実行可能な対策として以下の対策を採用している。

・排水汚泥は、脱水の後焼却炉で減容化を図り、セメント原料、鉄鋼原料として再資源化する。

・保温材屑は破砕・減容化をした後、セメント原料として再資源化する。

・コンクリート屑、アスファルト屑は、破砕したのち構内道路の路盤材として再資源化する。

・廃油は、燃料として再資源化する。

・建設発生土は、埋め戻しに使用する。

以上の対策により、建設段階では84.7%削減し、供用段階には68.6%を削減する計画となっている。

[2]環境保全措置の実施と効果の確実性

・マニフェスト等の処理の記録等のシステム的な管理手法の利用

・ISO14001で定める環境管理システム等の利用

(2)目標との整合に係る評価

[1]建設発生土

・「建設リサイクル推進計画」におけるリサイクル目標値(平成12年度)・・80%

・事業実施区域でのリサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・89.3%

[2]建設汚泥

・「建設リサイクル推進計画」におけるリサイクル目標値(平成12年度)・・60%

・事業実施区域でのリサイクル率・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・64.3%

以上により、「建設リサイクル推進計画」の目標値を確保している。