大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

2-3 地下水等のケーススタディII(面整備事業)

1)事業特性の設定

(1)対象地域

・丘陵斜面~沖積低地縁辺部(図2-2-25参照)

(2)事業内容

・宅地造成事業(700m×1,000mの長方形の範囲、総面積70ha)

・丘陵斜面を造成し、宅地及び道路、緑地(公園)等を整備する。

・造成に際しては、重機による掘削、土工のほか、場合によって局所的な地盤改良工の実施を想定する。

・降雨時等における造成範囲内からの濁水流出防止策として、造成地の下流端に沈澱池を設置することを想定する。

(3)基本条件

・造成工事に伴う周辺地下水への影響、及び宅地造成後の浸透率変化による影響について、調査・予測の作業例を示す。

図2-2-25 事業実施区域とその周辺の広域地形(地下水等のケースII)

2)地域特性の設定

ケーススタディの地域特性を以下のように想定した。

(1)自然的状況

[1]大気環境の状況

気象庁○○地域気象観測所(AMeDAS)における過去20年間の日降水量及び日平均気温の収集・整理による年間降水量は1,500mmであり、ソーンスウェイトの式から求めた年間の蒸発散量は700mmである。従って、事業実施区域周辺に対する年間の実効雨量は1,500-700=800mmとなる。

[2]水環境の状況

(ア)河川等の状況

事業実施区域を含む丘陵一帯には、明瞭な谷地形は認められず、河川・沢は確認されない。また、計画地西端部から約300m西方にあたる丘陵斜面の末端部には小規模な谷地形が認められ、合計で400~500l/min程度の△△湧水量を有する湧水群が存在する。

(イ)地下水の状況

(a)地下水帯水層

地形・地質状況から、地下水帯水層は洪積砂質土層と想定される。

(b)地下水位

Ds1~Ds2・Dg1層の地下水:GL-5~10m(不圧地下水)

Ds3~Ds4・Dg2層の地下水:GL-5~10m(被圧地下水)

(c)地下水流動

各層とも、全体として東から西に向かって傾斜する分布を示し、地下水はこれらの帯水層を流動することから、大局的には東→西方向の地下水流動が想定される。

なお、丘陵斜面の末端付近に小規模な谷地形があり、湧水群が認められることから、この湧水群に向かっての地下水流動も想定される。

(d)地下水の水質

△△湧水群については、○○市環境課によって飲料水項目の水質分析が実施されているが、一般細菌数および大腸菌群の項目について「飲用不適」との結果が得られている。

[3]土壌及び地盤の状況

事業実施区域では、土壌汚染や地盤沈下は確認されていない。

[4]地形及び地質の状況

事業実施区域周辺は、丘陵の斜面部にあたり、地盤標高は40~100mを示す。

地層構成は表2-2-16のような状況にあり、洪積層の砂泥互層のうち、洪積砂質土層(および挟在する砂礫層)が地下水帯水層となっていると考えられる。

表2-2-16 事業対象地の地質層序表

|

[5]動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

事業実施区域一帯は雑木林であり、地下水や地表水と密接に関係する水生動植物等は確認されない。ただし、既存資料によると丘陵末端部の湧水群付近とその流出水路一帯には、水生動植物の生息・生育が確認されている。

(2)社会的状況

[1]人口及び産業の状況

事業実施区域周辺は、人口○○万人の都市郊外部にあたり、近年、都市のベッドタウンとして開発が進められている。

事業実施区域を含む丘陵一帯は未開発であるが、今後、本事業のような開発計画が進められることが考えられる。丘陵と接する沖積低地部は水田地帯であり、一部には小規模な集落が点在する状況にある。

[2]土地利用の状況

事業実施区域を含む丘陵一帯は、広葉樹・針葉樹が混在する雑木林である。また、丘陵と接する沖積低地部は、一部に点在する集落付近を除いて、主に水田として利用されている。

[3]地下水・地表水の利用状況

○○市における資料から、下記の状況を把握した。

(ア)生活用水

近年の都市化に伴って上水道が整備されたが、それ以前に戸別に利用されていた井戸水源が数ヶ所に残存している。

(イ)その他

工業用水、農業用水等の許認可を伴う利用は確認されていない。

なお、事業実施区域西方の湧水群は「△△湧水群」として近隣地域で広く知られており、過去には周辺の生活用水源としても利用されていた経緯がある。現在は、親水公園として整備されているほか、農業用水(水田灌漑用水)の水源の一つとしても利用されている。

[4]影響を受けやすい施設等の状況

既存資料に基づき、上水道・工業用水道等の水源井戸の有無について確認を行なったが、事業実施区域近傍2km以内の範囲には、これらの水源は確認されなかった。

また、地下水・地表水に大きく依存する水生動植物や湿地等の分布が△△湧水群近傍に確認されたが、重要種の生育は確認されなかった。

[5]法令・基準の状況

事業実施区域周辺においては、特定の条例等の対象範囲は設定されていない。水質に係わる法令としては、環境基準(「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「排水基準」等)が適用される。また、急傾斜地や地すべり防止区域は設定されていない。

[6]その他

事業実施区域周辺においては、既設の地下構造物や開発事業等、現時点で周辺の水循環に影響を与えているような施設・状況は確認されない。

3)環境影響評価項目の選定

対象事業による地下水への影響を想定する際に、影響要因と環境要素との関係をわかりやすく示すため、マトリックスだけではなく、下記に示すような影響の伝達経路(影響フロー)も考慮に入れ、検討を行なった。

工事及び造成地の存在・供用に係る影響フローを図2-2-26に、またこれらの影響マトリックスを表2-2-17に、それぞれ示した。

(実線:直接的に発生する影響、破線:間接的に波及する影響)

図2-2-26 対象事業に係る環境影響フロー

表2-2-17 対象事業に係る影響マトリックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注)表中○印は、影響を受ける恐れがあるものであることを示す。 表中()は考慮すべき要素であるが、本ケーススタディでは考慮していないものを表す。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

工事による影響については、地盤の掘削に伴う濁りの発生が想定され、これによって地下水水質が変化する可能性があることから、これを環境影響評価項目として選定した。

また、造成後の存在・供用による影響については、被覆形態の変化に起因して地下浸透量や蒸発散量の変化が想定され、これによって地下水への供給量が減少し、湧水量の減少や地下水位の低下をもたらす可能性があることから、これを環境影響評価項目として選定した。

4)調査・予測手法の検討

(1)調査・予測手法の検討の流れ

調査・予測手法の検討の流れを図2-2-27~2-2-28に示す。

これらの検討にあたっては、先に整理した環境影響フローを踏まえるとともに、事業特性や地域特性、事業の実施による影響要因と環境要素に予想される影響について充分に留意し、適切な予測手法・調査手法の選定を行なうこととした。

図2-2-27 調査・予測手法の検討の流れ(工事の実施)

図2-2-28 調査・予測手法の検討の流れ(造成地の存在)

(2)予測手法の検討

工事の実施及び造成地の存在による予測手法の検討内容について、表2-2-18に示す。

表2-2-18(1) 影響予測手法の検討内容(造成工事の実施)

|

表2-2-18(2) 影響予測手法の検討内容(造成地の存在)

|

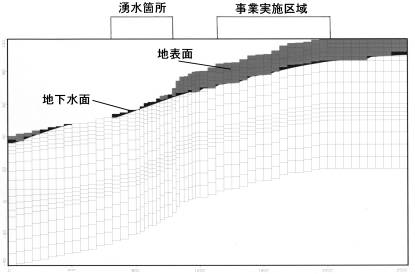

図2-2-29 差分法による三次元解析の計算領域図

(3)現地調査手法の検討

予測手法の検討の結果、予測手法として三次元解析を選定したことから、特に地質や地下水の状況について、より詳細な情報の入手が必要と判断された。

これに基づいて、表2-2-19のとおり、現地調査手法の検討を行なった。

表2-2-19 現地調査手法の検討内容

|

|

◇:ボーリング調査地点

△:湧水量観測地点 ○:既存井戸 |

|

|

図 2-2-30 調査地点位置図 |

(4)調査結果・予測結果の概要

[1]現地調査結果の概要

現地調査結果の概要を表2-2-20に示す。

表2-2-20 現地調査結果の概要

|

図2-2-31 地下水断面図

[2]予測結果の概要

予測結果の概要を表2-2-21に示す。

表2-2-21(1) 予測結果の概要(造成工事の実施)

|

|

|

(単位:mg/l) |

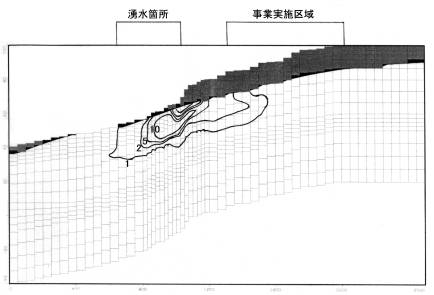

図2-2-32 工事の実施による地下水質変化の予測結果

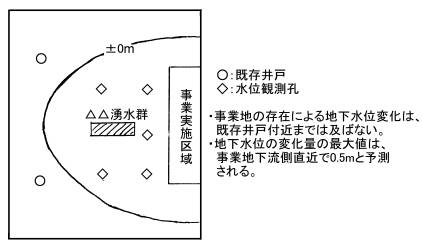

表2-2-21(2) 予測結果の概要(造成地の存在)

|

図2-2-33 造成地の存在に伴う地下水位の変化量図

5)評価の考え方

(1)工事の実施

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減の努力や配慮を明らかにし、評価するものであり、選定された工法や使用機械等の工事計画において、複数の環境保全措置の比較検討結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討し、評価を行なう。

基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、ここで想定したような状況下における濁り等の汚濁物質に対しての環境基準等の基準又

は目標は設定されていないことから、周辺における既存井戸等の利用に対する影響や湧水群の景観等に対する影響の観点から評価を行なう。

また、湧水はその下流側で河川水として流出することから、河川における環境基準を準用して評価を行なうことも考えられる。

(2)造成地の存在

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮を明らかにし、評価するものであり、造成地の形状や造成敷地内における回避・低減施設(例えば浸透施設)等について、複数の環境保全措置の比較検討結果や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて評価する。

基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、地下水流動形態の変化(地下水への供給量の変化)や湧水量・地下水位等の変化について環境基準等の基準・目標等が設定されていないことから、事業実施区域周辺における既存井戸等の利用に対する影響や湧水群に対する影響、既存構造物に対する影響等の観点から評価を行なう。

3 今後の課題

水環境の環境影響評価を進めていく上での留意事項として示したことが、これまでの全ての事例で考慮されていたわけではない。それぞれの留意事項を考慮し、併せて最新の知見等を参考とすることでより適切な環境影響評価へと近づいていくものと考えられる。

今後の環境影響評価を進めていく上で、より適切な形へと近づくために望まれる事項は以下に示すとおりである。

(1)他分野との関連性を考慮した環境影響評価の手法

水環境は、生態系の基礎をなす重要な基盤的要素となっているほか、水辺における人と自然との触れ合い活動の場などの環境要素との関わりが深いことから、他の環境要素との相互関係に留意した環境影響評価の考え方についての検討を進める必要がある。

(2)生物の活動に関わる変動等を対象とした予測手法

閉鎖性が高く富栄養化した湖沼や海域の水質は、生物の活動による変動が大きい。また、長期的には水底への懸濁物の堆積などにより底質性状の変化が考えられる。しかし、現段階では、このような生物の活動や底質の性状の変化を予測するには、科学的知見が十分でなく、今後の調査・研究が望まれる。

(3)予測の不確実性に関する知見の集積

予測の不確実性についての研究や知見の蓄積は乏しく、実務レベルのでの対応が困難な面もあるが、予測精度の向上や環境影響評価制度の健全な発展のためには、二点補正など予測の不確実性を少なくする方法についての研究を進めるとともに、事後調査等により知見を蓄積し、解析していく必要がある。

(4)水循環系の環境影響評価手法

本検討では地下水等については、水循環的視点にたった検討を行ったが、水循環系そのものを対象とした環境影響評価手法は、現状では確立されているとはいえない状況にあることから、水循環系を対象にした環境影響評価手法について、調査・研究を進めていく必要がある。

2-3 地下水等のケーススタディII(面整備事業)

1)事業特性の設定

(1)対象地域

(2)事業内容

(3)基本条件

2)地域特性の設定

(1)自然的状況

(2)社会的状況

3)環境影響評価項目の選定

4)調査・予測手法の検討

(1)調査・予測手法の検討の流れ

(2)予測手法の検討

(3)現地調査手法の検討

(4)調査結果・予測結果の概要

5)評価の考え方

(1)工事の実施

(2)造成地の存在

3 今後の課題

(1)他分野との関連性を考慮した環境影響評価の手法

(2)生物の活動に関わる変動等を対象とした予測手法

(3)予測の不確実性に関する知見の集積

(4)水循環系の環境影響評価手法

参考文献