大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

2-2 地下水等のケーススタディI(半地下式道路整備事業)

1)事業特性の設定

(1)対象地域・丘陵縁辺部の沖積低地(図2-2-12参照)

(2)事業内容

・沖積低地(都市部)を横断するバイパス道路の整備

・半地下(掘割)式の道路構造物(L=0.7km、道路面GL-10m)を建設する(図2-2-13参照)。

・構造物の建設時には、地下水対策として鋼矢板による地下水止水工法(鋼矢板あるいは柱列式ソイルセメント壁)を採用する。

(3)基本条件

・半地下区間の建設工事の実施及び半地下構造物の存在の影響を対象として、調査・予測の作業例を示す。

図2-2-12 事業実施区域とその周辺の広域地形(地下水等のケースI)

図2-2-13 工事及び存在・供用時の模式断面図

2)地域特性の設定

ケーススタディの地域特性を以下のように想定した。

(1)自然的状況

[1]大気環境の状況

気象庁○○地域気象観測所(AMeDAS)における過去20年間の日降水量及び日平均気温の収集・整理による年間降水量は○○mmであり、ソーンスウェイトの式から求めた年間の蒸発散量は○○mmである。

また、月降水量及び月実効雨量(降水量-蒸発散量)は図○-○-○に示すような状況にある。

[2]水環境の状況

(ア)河川等の状況

事業実施区域の西方約1km付近をA川が北流し、東方約1km付近をA川水系B川が北流する。また事業実施区域近傍では、B川の支川であるC川が北流する。

なお、C川は環境基準E類型に指定されている。

(イ)地下水の状況

(a)地下水帯水層

地形・地質状況から、地下水帯水層は沖積砂質土層(As)、洪積砂質土層(Ds)の2つに区分される。

(b)地下水位

・As層の地下水(沖積層地下水):GL-2~-4m(不圧地下水)

・Ds層の地下水(洪積層地下水):GL-2~-3m(被圧地下水)

(c)地下水流動

As層及びDs層ともにA~C川によって形成された堆積層であり、地下水はこれらの堆積層を流動することから、大局的には南→北方向への地下水流動が想定される。

(d)地下水の水質

洪積層を対象とする井戸で水道法基準を超える鉄が検出された経緯が確認された。

[3]土壌・地盤の状況

事業実施区域周辺では、地盤沈下は生じていない。

[4]地形及び地質の状況

事業実施区域周辺は、沖積平野の縁辺部に位置し、既存の地盤図等及び自治体のボーリング調査結果等によると、地盤標高は10~15mである。

地層構成は表2-2-9のような状況にあり、地下水の帯水層としては、沖積砂質土層(As)、洪積砂質土層(Ds)が想定される。

表 2-2-9 事業対象地の地質層序表

|

事業実施区域一帯は住宅地であり、地下水や地表水と密接に関係する水生動植物等は確認されていない。

(2)社会的状況

[1]人口及び産業の状況

事業実施区域周辺は、人口○○万人の○○市近郊部に位置し、都市のベッドタウンとしての位置づけにある。

事業実施区域周辺においては、ほぼ全域が住宅地であり、わずかに点存する畑地で兼業農家による畑作が行なわれている。

[2]土地利用の状況

昭和30年代後半~昭和40年代前半にかけて宅地化が進み、事業実施区域周辺はほぼ全域が住宅地であり、わずかに畑地が点在する。

[3]地下水・地表水の利用状況

○○市における既存資料により、以下の状況を把握した。

(ア)生活用水

近年の都市化に伴って上水道が整備されたが、それ以前に各戸で利用されていた井戸水源が残存する。

(イ)その他

工業用水、農業用水等の許認可を伴う利用は確認されていない。

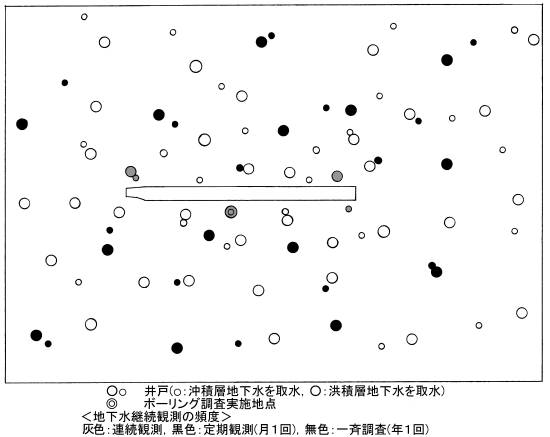

また、現地踏査及び有識者等へのヒアリング結果から、地域特性把握の調査の段階で現地調査が必要と判断し、ルート両側500m以内の範囲を対象に水利用状況調査を実施した。現地調査の結果、表2-2-10に示すような水源の存在と利用状況を把握した。

なお、上水道整備事業が比較的最近行なわれたことから、井戸水源が多数残存しており、井戸水・地下水に対する関心が高い地域といえる。

表2-2-10 事業実施区域周辺における水源の分布と利用状況

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注)専:井戸だけを利用(上水道未配管)、飲:生活用水として飲用する。 雑:飲用以外の生活用水に利用する、畑:畑作用水として利用する。 事:事業所で洗浄用水等として利用、不:現在は不使用。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

[4]影響を受けやすい施設等の状況

既存資料に基づき、上水道・工業用水道等の水源井戸の有無について確認を行なったが、事業実施区域近傍2km以内の範囲には、これらの水源は確認されなかった。

[5]法令・基準の状況

事業実施区域周辺においては、地下水等に係わる諸事項については、法令による環境基準(「地下水の水質汚濁に係る環境基準」、「排水基準」等)が適用される。

[6]その他

事業実施区域周辺においては、既設の地下構造物等の周辺の地下水等に影響を及ぼす施設・状況は確認されない。

3)環境影響評価項目の選定

対象事業の実施による地下水への影響を想定する際に、影響要因と環境要素との関連について、マトリックスとともに以下に示すような影響の伝達経路(影響フロー)を用いて検討を行なった。

対象事業の工事に係る影響フロー及び存在に係る影響フローを図2-2-14に、マトリックスを表2-2-11に、それぞれ示した。

(実線:直接的に発生する影響、破線:間接的に波及する影響)

図2-2-14(1) 対象事業の工事に係る環境影響フロー

(実線:直接的に発生する影響、破線:間接的に波及する影響)

図2-2-14(2) 対象事業の存在・供用に係る環境影響フロー

表2-2-11 工事及び存在に係る影響マトリックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注)表中○印は、影響を受ける可能性があるものであることを示す。 表中()は考慮すべき要素であるが、本ケーススタディでは考慮していないものを表す。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

工事による影響については、地下水止水工法の実施に伴う地下水流動形態の変化や、止水壁撤去時の地下水混合に伴う水質の変化が想定される。地下水流動形態の変化は地下水位や水量の変化をもたらすほか、それに起因して、水利用や土壌水分への影響、地盤沈下の発生、生態系への影響も想定されることも踏まえ、これらを環境影響評価項目として選定した。また、止水壁撤去に伴う地下水の混合に関しては、地下水の水質変化を環境影響評価項目として選定した。

構造物の存在よる影響については、地下水流動形態の変化や水位・水量の変化、それに起因する水利用や土壌水分への影響、地盤沈下の発生、生態系への影響を環境影響評価項目として選定した。

4)調査・予測手法の検討

(1)調査・予測手法検討の流れ

調査・予測手法検討の流れを図2-2-15に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、先に整理した環境影響フローを踏まえ、事業特性及び地域特性を勘案し、事業の実施による影響要因及び影響が想定される環境要素を設定した上で、適切な予測手法を選定した。

図2-2-15(1) 調査・予測手法の検討の流れ(工事の実施)

図2-2-15(2) 調査・予測手法の検討の流れ(半地下構造物の存在)

(2)予測手法の検討

工事の実施及び半地下構造物の存在による影響予測手法の検討内容を、表2-2-12に示す。

表2-2-12(1) 影響予測手法の検討内容(工事の実施)

|

表2-2-12(2) 影響予測手法の検討内容(半地下構造物の存在)

|

(3)現地調査手法の検討

予測手法の検討の結果、地下水流動形態の変化の予測手法として浸透流解析を選定したことから、特に地質や地下水の状況について詳細な情報が必要と判断された。

これに基づいて、表2-2-13のとおり、現地調査手法の検討を行なった。

表2-2-13 現地調査手法の検討内容

|

図2-2-16 調査地点位置図

(4)調査結果・予測結果の概要

[1]現地調査結果の概要

現地調査結果の概要を表2-2-14に示す。

表2-2-14 現地調査結果の概要

|

図2-2-17 井戸○(沖積層地下水対象)の水位変化図

図2-2-18 事業地の水理地質模式柱状図と事業計画の関係

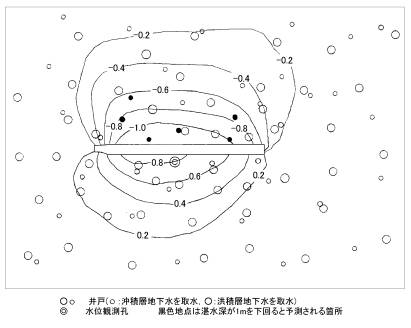

図2-2-19 地下水面等高線図(上:沖積層地下水、下:洪積層地下水)

[2]予測結果の概要

予測結果の概要を表2-2-15に示す。

表2-2-15(1) 予測結果の概要(工事の実施)

|

表2-2-15(2) 予測結果の概要(掘割区間の存在)

|

〈沖積層地下水〉 〈洪積層地下水〉

図2-2-20 工事の実施時(止水壁による完全止水時)における地下水位(水頭)の

変化量予測平面図

図2-2-21 工事の実施時(止水壁による完全止水時)における地下水位の

変化状況予測断面図(上:沖積層地下水、下:洪積層地下水)

〈沖積層地下水〉 〈洪積層地下水〉

図2-2-22 半地下構造物の存在時(止水壁撤去後)における地下水位(水頭)の

変化量予測平面図

図2-2-23 半地下構造物の存在時(止水壁撤去後)における地下水位の

変化状況予測断面図

5)評価の考え方

(1)工事の実施

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮を明らかにし、評価するものであり、選定された工法や使用機械の工事計画において、複数の環境保全措置の比較検討結果や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討し、評価を行なう。

基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、環境基準等の基準又は目標は設定されていないため、周辺水利用や既存構造物に対する影響の観点から評価を行なう。

(2)掘割区間の存在

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮を明らかにし、評価するものであり、構造物の形状や構造物敷地内における回避・低減施設(流動保全工法、復水対策工法)等について、複数の環境保全措置の比較検討結果や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて評価する。

基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、地下水流動や地下水位等について環境基準等の基準又は目標が設定されていないため、周辺水利用等に対する影響(利用上支障をきたさない湛水深が確保されるか等)や既存構造物等に対する影響(既存構造物に影響を与えない、地表に変状をもたらさない等)の観点から評価を行なう。

図2-2-24 井戸に対する影響の評価結果図

|

2-2 地下水等のケーススタディI(半地下式道路整備事業) 1)事業特性の設定 (1)対象地域 (2)事業内容 (3)基本条件 2)地域特性の設定 (1)自然的状況 (2)社会的状況 3)環境影響評価項目の選定 4)調査・予測手法の検討 (1)調査・予測手法検討の流れ (2)予測手法の検討 (3)現地調査手法の検討 (4)調査結果・予測結果の概要 5)評価の考え方 (1)工事の実施 (2)掘割区間の存在 |