大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

2 ケーススタディ

-

1)ケーススタディによる検討のねらいと方法

(1)検討のねらい

本報告書の「1 総論」において、水環境の環境影響評価を進めるにあたっての基本的な考え方から調査・予測の手法について示した。水環境の評価に至るには、スコーピングから影響の予測・評価まで多くの項目の調査とそれらの相互関連を把握していかなければならない。そこで、ケーススタディにより、スコーピングから環境影響評価の実施段階の調査・予測までの手順を検討すること、また、図表等を用いて具体的手法の例を提示することにより作業イメージの具体化を図ることとした。

なお、本ケーススタディで示したものは、あくまでも考え方を整理するための一助とするものであって、実際のスコーピング及び環境影響評価の見本ではないことに留意が必要である。本ケーススタディーで検討される環境影響や予測手法は環境影響評価を行うために考慮しなければならないもののうちの一部分であり、ここで示した影響要因や手法のみにより水環境に対する影響の全体が把握できるわけではないことに留意が必要である。また、本ケーススタディでは、主に環境影響評価の実施段階の調査・予測までを検討しており、予測された影響を回避・低減するための環境保全措置の検討については扱っておらず、評価については考え方のみを示したものである。

なお、本ケーススタディは想定した事業の是非を検討するものではなく、あくまで事業による影響を的確に捉えるための方法について検討し、その道筋を示すことをねらいとしたものである。実際の環境影響評価に際しては、ここに示された考え方や作業例を参考として、事業特性や地域特性に応じて最も適した方法を創意工夫して検討していかなければならない。

(2)対象とする地域と事業の想定

ケーススタディは、従来より行われてきた水質汚濁の検討範囲の中から水質・底質に影響を及ぼす事例として海域における公有水面埋立事業と、健全な水循環という観点から地下水分野における道路事業(半地下式)及び面整備事業を想定した。

[1]水質・底質

<事業概要>

・公有水面埋立事業(100ha)

・外郭施設(防波堤)の設置

・上物施設は道路用地、宅地、緑地(公園)

[2]地下水等(ケースI:半地下式道路事業)

<事業概要>

・沖積低地(都市部)を横断するバイパス道路の整備事業

・半地下(掘割)式の構造物(L=0.7km)を建設する。

・構造物の建設時には、地下水対策として地下水止水工法(鋼矢板あるいは柱列式ソイルセメント壁)を採用する。

[3]地下水等(ケースII:面整備事業)

<事業概要>

・宅地造成事業(700m×1,000mの長方形の範囲,総面積 70ha)

・丘陵斜面を造成し、宅地及び道路等を整備する。

(3)ケーススタディの作業手順

本ケーススタディの作業手順は図2-2-1に示すとおりである。

図2-2-1 ケーススタディの流れ

-

2-1 水質・底質のケーススタディ

1)事業特性の設定

(1)対象水域

・本州太平洋沿岸中部の比較的大きな内湾(図2-2-2参照)

(2)事業内容

・公有水面埋立事業(100ha)

・外郭施設(防波堤)の設置

・上物施設は道路用地、宅地、緑地(公園)

(3)基本条件

・上物施設による海域への環境影響はないものとする。

・建設資材や埋立資材等からの溶出等による影響はないものとする。

・埋立工事の実施及び埋立地の存在の影響を対象として、調査・予測の作業例を示す。

図2-2-2 事業実施区域とその周辺の広域地形(水質・底質のケーススタディ)

2)地域特性の設定

ケーススタディの地域特性を以下のように想定した(「1-1 水質・底質」【留意事項 2-4)】参照)。

(1)自然的状況

[1]地形及び地質の状況

埋立予定地の位置する湾は、南東側の幅15km程度の開口部により外海とつながっている。水深は湾の中央部で最も深く水深20m程度であり、埋立予定地の位置する湾奥は水深5m~10mの浅海域が広がっている。

海岸線は埋立予定地の位置する湾奥や湾の北側は、埋立地の直立護岸よりなる直線的な海岸線となっている。湾口部や湾の南側には、岩礁や海浜からなる自然海岸線が残されており、湾の南側の河口部には河口干潟が存在している。

[2]水環境の状況

(ア)流況

(a)河川

本湾に流入する主要な1級河川は○○川、△△川であり、湾奥及び湾の南側に位置している。また2級河川及び準用河川は湾奥部に集中しており、これらの河川及びその流況をまとめて表2-2-1に示す。

表2-2-1本湾に流入する主要な河川の流況

|

||||||||||||||||||||||

出典:「○○年日本河川水質年鑑」(平成○○年△△月、建設省河川局)

「○○年度 ○○県河川一覧表」(平成○○年 ○○県土木部)

(b)海域

湾内及び埋立予定地周辺で事業者が平成○○年に実施した流動調査によると、湾内の流れは半日周潮の潮流が卓越するが、湾の南側に流入している1級河川○○川からの淡水により表層は河口部から湾口に向かう密度流が特に夏季に発達していることが確認された。また、既往資料によると海水交換は250日程度である。

本湾の朔望平均の干満差(朔望平均満潮位と朔望平均干潮位の差)は当該海域に設置されている検潮所の観測結果によると202.0cm、平均海面は、観測基準面上180.0cmとなっている。

(イ)水質

本湾における○○県公共用水域水質測定計画に基づく水質測定結果によると、健康項目については環境基準を満足しているが、化学的酸素要求量(COD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)の環境基準が達成されていない状況にあり、これらの項目はここ5年間で横這い傾向にある。

また、埋立予定地周辺では夏季に底層水の溶存酸素量(DO)が0に近くなり、貧酸素状態となっている。

(ウ)底質

湾内及び埋立予定地周辺で事業者が平成○○年に実施した底質調査によると、底質は浅海域では概ね砂泥質であり、やや深くなると泥質となっている。

埋立予定地周辺の強熱減量は9%前後と高く、硫化物は1mg/g程度となっている。

[3]動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況

(ア)プランクトン

埋立予定地及びその周囲の海域で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、夏季・冬季とも植物プランクトンが珪藻類のSkeletonema costatum、動物プランクトンが甲殻類のOithona davisae等の本州中部内湾域に普通にみられる種が多く出現している。

(イ)魚卵・稚仔

埋立予定地及びその周囲の海域で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、サッパ、イシガレイが卵・稚仔とも出現したほか、卵ではカタクチイワシ、稚仔ではハゼ科、アイナメ、メバル、スズキ、マコガレイ等が出現している。

(ウ)底生生物

埋立予定地及びその周囲の海域で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、環形動物のゴカイ、ドロクダムシ、ヨツバネスピオ等であり、本州中部内湾の有機物量の多い泥底ないし砂泥底に普通にみられる種類が多く出現している。

(エ)付着生物

埋立予定地及びその周囲の海域で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、動物ではムラサキイガイ、イワフジツボが多く、植物では、夏季に緑藻のアナアオサ、ボタンアオサ、冬季に紅藻のオゴノリ、褐藻のワカメが多く出現している。

(オ)魚介類

埋立予定地及びその周囲の海域で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、アカエイ、イシガレイ、スズキ等内湾の浅海域を主な生息場とする魚類や、クルマエビ、シャコ、アカガイ等主に内湾の砂泥底に生息する甲殻類や貝類等が出現している。

(カ)干潟生物

埋立予定地西側にある干潟部で事業者が平成○○年に実施した調査結果によると、動物としては、ゴカイ類、甲殻類等が出現しており、特にアサリ、シオフキ、バカガイ等の貝類が多いのが特徴的である。植物としては、アマモ、コアマモ、アオサ属及びオゴノリ等が分布していた。

(キ)藻場

埋立予定地内には、藻場は存在しない。湾全体では、湾南側の河口干潟及び砂浜の前面海域にアマモ場が存在している。

[4]景観及び人と自然との触れ合い活動の状況

埋立予定地北西側5km程度の場所に親水公園が位置しており、湾を眺望することができる。

また、この親水公園は、釣りや散策等に利用されている。

(2)社会的状況

[1]人口及び産業の状況、土地利用の状況、海域の利用の状況

埋立予定地の背後地域は、○○港の物流・生産拠点となっており、大規模な工場・倉庫等が分布している。さらに内陸側は○○県××市の中心部となっており、都市機能が集中し、人口も多くなっている。

埋立予定地周辺の水域は、○○港の港湾区域に位置しており、航路や泊地の分布する水域となっている。水産活動は、湾南側の河口干潟及びその前面海域において、アサリ等の採貝、底曳き網漁、巻き網漁等が行われている。

[2]下水道の整備の状況

埋立予定地背後の○○県では、下水道の普及率は90%を超えている。湾全体では、湾北側の△△県での普及率が60%程度と相対的に低くなっている。

[3]環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象及び当該対象に係る規制の内容その他の状況

埋立予定地周辺海域は、環境基準B類型に指定されており、全窒素・全燐の環境基準Ⅳ類型に指定されている。また、埋立予定地の位置する○○湾は化学的酸素要求量に係る総量削減基本方針の定められた海域となっている。

3)環境影響評価項目の選定

公有水面埋立事業の実施による水質・底質への影響を想定する際に、影響要因と水質・底質等の環境要素との関連について、マトリックスでは表現しにくい影響の伝達経路(影響フロー)が明らかになるよう検討した。ここで示した環境影響フロー及びマトリックスは、以下に示すような視点により作成した。

|

上記の視点から作成した水質・底質への影響フローを図2-2-3に、影響マトリックスを表2-2-2に示す。

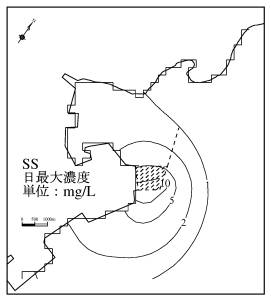

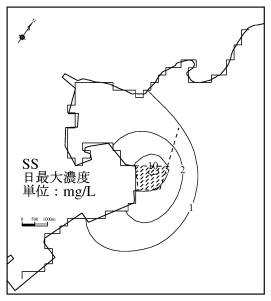

埋立工事による影響については、掘削等の土工事及び浚渫等による濁りの発生が想定される。埋立予定地周辺に藻場等の水生生物の生息場が存在していることを踏まえ、環境影響評価項目としては浮遊物質量(SS)を選定した(「1-1 水質・底質」【留意事項 2-2)】参照)。

埋立地の存在による影響については、埋立地及び埋立地に付随する外郭施設としての防波堤の存在によって流動が変化し、水質・底質が変化することが想定される。埋立予定地の位置する海域が富栄養化の進んだ海域であり有機物、栄養塩濃度に関する環境基準が達成されていない海域であること、また夏季に底層水が貧酸素化することを踏まえ、環境影響評価項目としては化学的酸素要求量(COD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)、溶存酸素量(DO)を選定した(「1-1 水質・底質」【留意事項 2-3)】参照)。

図2-2-3(1) 埋立工事に係る環境影響フロー

| 注)本ケーススタディでは、干潟等の消滅は想定していないため、埋立地の存在による影響としては、海岸形状の変化による流動の変化を想定している。干潟等の消滅を伴う場合には、干潟の消滅による浄化量の減少が想定される。 |

図2-2-3(2) 埋立地の存在に係る環境影響フロー

表2-2-2(1) 埋立工事に係る影響マトリックス

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注)表中○印は、影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

表2-2-2(2) 埋立地の存在に係る影響マトリックス

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 注)表中○印は、影響を受けるおそれがあるものであることを示す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4)調査・予測手法の検討

(1)調査・予測手法検討の流れ

調査・予測手法検討の流れを図2-2-4に示す。

調査・予測手法の検討にあたっては、工事の実施に係る環境影響フロー及び埋立地の存在に係る環境影響フローを踏まえ、事業特性及び地域特性を勘案し、事業の実施による影響要因及び影響が想定される環境要素を設定した上で、適切な予測手法を選定した。

図2-2-4(1) 調査・予測手法検討の流れ(工事の実施)

図2-2-4(2) 調査・予測手法検討の流れ(埋立地の存在)

(2)予測手法の検討

工事の実施及び埋立地の存在による水質・底質の影響予測手法の検討内容を表2-2-3~2-2-4に示す。

表2-2-3 影響予測手法の検討内容(工事の実施)

|

表2-2-4 影響予測手法の検討内容(埋立地の存在)

|

(3)現地調査手法の検討

予測手法の検討結果をもとに、現地調査手法を検討した結果を表2-2-5及び図2-2-5に示す。

表2-2-5(1) 現地調査手法の検討内容

|

表2-2-5(2) 現地調査手法の検討内容

|

|||||||

| 注) 予測項目であるCOD、T-N、T-P、DOについては、予測の現況再現性の検討等において現況データが必要であるが、○○県公共用水域水質測定計画に基づく測定結果により、埋立予定地周辺及び○○湾全域において上下2層の毎月調査が行われており、そのデータが使用可能であるため、現地調査は行わなかった。 |

図2-2-5 調査地点図

5)調査結果・予測結果の概要

(1)現地調査結果の概要

現地調査結果の概要を表2-2-6に示す。

表2-2-6 現地調査結果の概要

|

(2)予測結果の概要

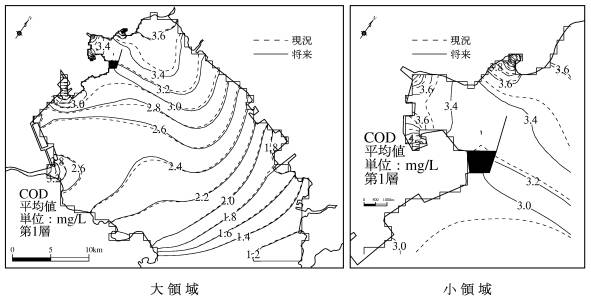

予測結果の概要を表2-2-7~2-2-8及び図2-2-6~2-2-11に示す。

表2-2-7 予測結果の概要(工事の実施)

|

護岸工事最盛期 親水公園に近い△護岸の工事

図2-2-6 SS拡散計算結果(護岸工事)

表2-2-8 予測結果の概要(埋立地の存在)

|

埋立地なし

埋立地あり

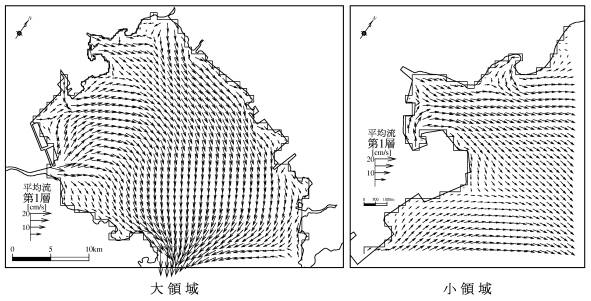

図2-2-7 流況計算結果(夏季、表層、平均流)

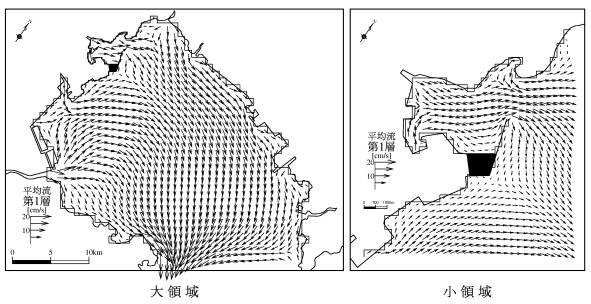

凡例:+(流速増加)、-(流速減少) 単位:cm/s

図2-2-8 埋立地による流速変化(夏季、表層、平均流)

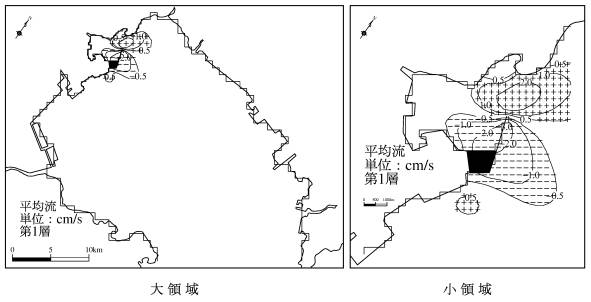

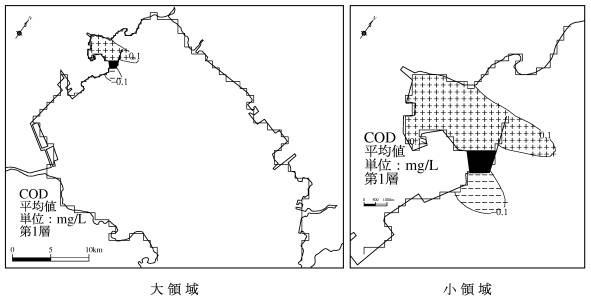

図2-2-9 水質予測結果(夏季、表層、COD)

凡例:+(濃度増加)、-(濃度減少) 単位:mg/L

図2-2-10 埋立地による水質変化(夏季、表層、COD)

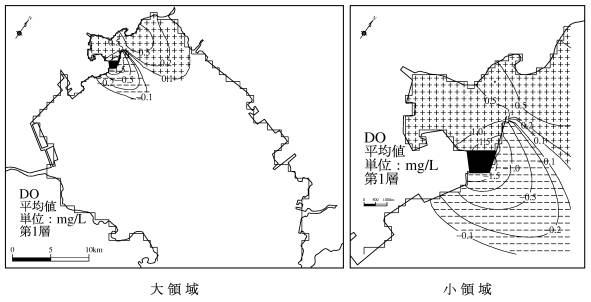

凡例:+(濃度増加)、-(濃度減少) 単位:mg/L

図2-2-11 埋立地による水質変化(夏季、表層、DO)

6)評価の考え方

(1)工事の実施

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし、評価するものであり、選定した工法や使用機械や汚濁防止膜の設置等の工事計画において実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて評価を行う。

また、基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、対象海域の水質(浮遊物質量(SS))については環境基準が設定されていないが、水産用水基準等との対比を行い整合がとれているかどうか評価する。

(2)埋立地の存在

回避・低減に係る評価の視点からは、事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし、評価するものであり、埋立地の形状や外郭施設の構造等について複数案の比較検討結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて評価する。

基準又は目標との整合に係る評価の視点からは、対象海域の水質(化学的酸素要求量(COD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)、溶存酸素量(DO))について環境基準が設定されていることを踏まえ、予測結果と環境基準との対比を行い整合がとれているかどうか評価する。その際、環境基準との整合性に係る評価は化学的酸素要求量(COD)では年間75%値、T-N、T-Pでは上層の年平均値で行われることに留意し、予測結果をそれぞれ換算した上で比較する。なお、溶存酸素量(DO)については、予測結果は平均的な状態の値であることを踏まえ、参考値として考える。

なお、対象海域は現状で化学的酸素要求量(COD)、全窒素(T-N)、全燐(T-P)、溶存酸素量(DO)の環境基準を達成できていない状況にあることを踏まえると、現状において環境基準との整合が図られない内容及び将来予測結果に基づく将来の環境基準の達成状況を明らかにした上で、将来においても環境基準の達成が困難であると予測される場合には、回避・低減の措置による事業の実施に伴う付加分の低減の程度(低減率等)及び現況に対する変化の程度の観点から、その回避・低減の措置に関する実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かを検討し評価を行う。

2 ケーススタディ

1)ケーススタディによる検討のねらいと方法

(1)検討のねらい

(2)対象とする地域と事業の想定

(3)ケーススタディの作業手順

2-1 水質・底質のケーススタディ

1)事業特性の設定

(1)対象水域

(2)事業内容

(3)基本条件

2)地域特性の設定

(1)自然的状況

(2)社会的状況

3)環境影響評価項目の選定

4)調査・予測手法の検討

(1)調査・予測手法検討の流れ

(2)予測手法の検討

(3)現地調査手法の検討

5)調査結果・予測結果の概要

(1)現地調査結果の概要

(2)予測結果の概要

6)評価の考え方

(1)工事の実施

(2)埋立地の存在