大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

1-2 地下水等

1)地下水等の環境影響評価の基本的な考え方

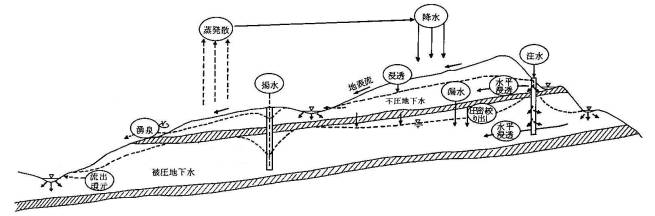

(1)地下水等の特徴地球上における水は、降水や地表水、地下水、土壌水等、自然の循環過程の中で様々な形態をとりながら、互いに密接な関係をもって存在するものである。

図2-1-5 水の循環の概念図

従来の環境影響評価では、水質や地下水といった個別の項目について、事業による状態量の変化を評価していたが、これは水循環という大きな系の中のある一点を捉えていたに過ぎず、土地利用変化等に伴う土壌帯を通じた地下水涵養量の変化やそれに起因した地下水流動の変化、地下水流出域に生じる影響、生態系との接点でもある土壌帯での水の挙動とその変化等については、具体的な検討がなされない場合も多かったといえる。

今後、水環境における地下水等の環境影響評価を行なうにあたっては、

「水は循環するものである」、「水は変動するものである」、

「水は地盤の構成員である」、「水は物質の運搬者である」

という特徴を考慮に入れ、これら多様な形態にある地表や地中の水を相互に関連する一つの「水循環系」として捉え、この系を人為的に歪めることを最小限度に抑えて健全な水循環を確保するという視点が重要である2-18)。

|

(2)調査・予測・評価のあり方

「環境影響評価」とは、事業の実施による環境影響について、事業者が自ら適正に調査・予測・評価を行ない、その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどによって、その事業計画を環境保全上望ましいものとしていくための仕組みである。

環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、スコーピングの段階において、まず「何を評価すべきか」という視点を明確にした上で調査・予測・評価の項目や手法を選定し、環境影響評価の実施段階へと作業を進めていくことが重要である。

まず、スコーピング段階においては、地域の環境特性やニーズ、事業特性等を整理し、保全上重要となる要素は何か、どのような影響が問題となるのか、対象地域の環境保全の基本的な方向性はどうあるべきか等について検討し、その結果を踏まえて、評価すべき項目を選定する。次に、その評価を行なうための適切な予測手法を決定し、その予測のために必要な調査の対象と手法を決定するというプロセスで検討を行なう必要がある。

そして、方法書手続きの段階で得られた意見を踏まえて、項目や手法の見直しを行なった上で、環境影響評価の実施段階に入り、さらに実施段階の調査等で得られた情報を随時フィードバックして項目や手法の見直しを加えつつ、設定した目的や視点に沿って調査・予測・評価を進めていくことが必要である。

地下水等に係る環境影響評価を行なう際には、地下水等の特徴を考慮に入れるとともに、まず第一の前提条件として、

「水循環の捉え方2-19)」、「変動と代表値の取り扱い2-20」」、

「地盤条件による地域特性2-21)」、「予測の精度と不確実性2-22)」

について検討しておく必要がある。

なお、他の環境要素に比べ、地下水等を構成する各要素の場合は、スコーピングにおける既存資料調査により定量的把握を充足させることが困難な場合も多い。従って、地域特性把握の調査段階で十分な現地踏査を行なうことも考慮に入れるべきであり、また環境影響評価実施段階におけるフィードバックや項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、特に留意する必要がある。

|

(3)地下水等と他の環境影響評価項目との関係

水循環は、自然環境を構成する基本的なシステムであり、その構成要素である地下水等も、「水環境」分野における他の項目と深い関わりを持つだけでなく、「地形・地質」 や 「地盤」、「植物」、「動物」、「生態系」等、他の環境影響評価項目を構成する環境要素の一つといえる。

例えば、「地形・地質」 は水循環の枠組みを決定する重要な要素であり、地下水流動を始めとした水循環の形態を規定する要因であるとともに、水循環に生じた変化は地盤の状態を左右し、地盤沈下や土地の安定性を決定する要因となる2-23)。また、水循環に生じた変化は 「植物」や「動物」、「生態系」にも影響を与え、その状態を変化させる可能性がある2-24)。さらに、湧水等の存在そのものを含めた 「景観」 あるいは歴史的・文化的資産としての価値、親水公園等の「人と自然との触れ合いの活動の場」等に対しても影響が及ぶ可能性がある。

従って、スコーピングから評価の段階までを通じて、これらの他項目との緊密な連携やデータの共有化及び有効活用に留意する必要があり、場合によっては、一連の作業を統合して行なうことも考慮すべきである。

|

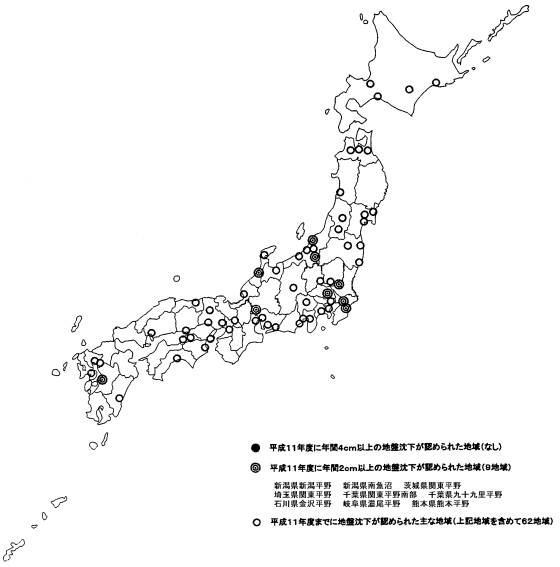

(4)地下水等の地域環境特性と変動

[1]地下水等の地域環境特性

地下水等の賦存注)・流動を規定する「地形・地質」や、その供給源となる「降水・蒸発散の状況」等の地域環境特性は、特に重要な留意事項である。

例えば、「地形・地質」は地下水や地表水の「いれもの」を決定する重要な要素であり、沖積低地や洪積台地、丘陵、山地等の地形区分毎に、地下水の賦存・流動状況は異なる特徴を示す (図2-1-7、表2-1-2参照)。また、地層の傾斜や透水性、岩盤の亀裂状況、地質構造等の条件によって、地下水の賦存・流動が規定される。

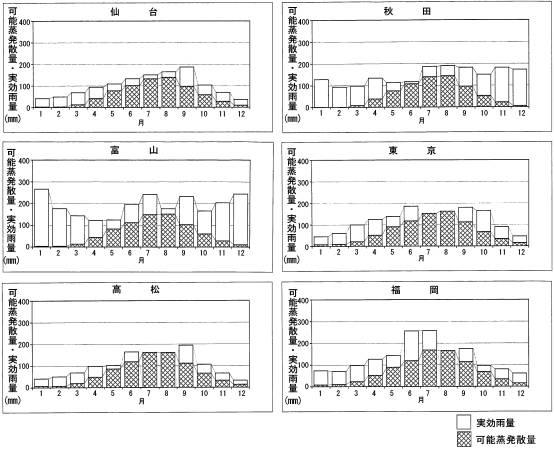

また「降水・蒸発散の状況」は、地下水等の流動を考える上での出発点であると同時に、水循環の重要な特徴の一つである季節変動を左右する条件であり、いわゆる「豊水期」「渇水期」を考慮する上で不可欠な情報でもある2-25)。

以上のように、「地形・地質」や「降水・蒸発散の状況」は、地下水等に関わる調査・予測・評価を通じて重要な情報であり、十分な検討が必要である。

注)ここでは地下に存在する地下水の状態を賦存という言葉で表す。

図2-1-7 地形の五大区分とその特徴

表2-1-2 地形区分毎の水理地質特性と地下水等の賦存・流動を考慮する際の留意点

| 地形区分 | 水理地質の特性 | 地下水等の賦存・流動を考慮する際の留意点 |

| 火 山 |

|

|

| 山 地 |

|

|

| 丘 陵 |

|

|

| 台 地 |

|

|

| (扇状地) |

|

|

| 低 地 |

|

|

|

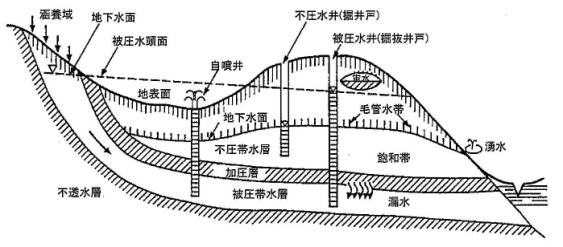

[2]地下水の区分 -不圧地下水と被圧地下水-

地下水は、その水圧と大気圧との関係から、「被圧地下水」・「不圧地下水」の2つに区分される(図2-1-9参照)。

山本(1986)

山本(1986)

図2-1-9 被圧地下水と不圧地下水の模式的概念図

「被圧地下水」は、難透水層や不透水層からなる加圧層の下位に存在し、大気圧よりも高い圧力を有する。例えば、その水頭注)が地表面より高い箇所で井戸の掘削を行なうと、いわゆる「自噴井」となる。

一方「不圧地下水」の場合は、地表面との間に加圧層は存在せず、基本的に大気圧と平衡な状態にある。

ただし、これら2種の地下水は、必ずしも各々が独立し明瞭な線引きが出来るものではないことにも留意が必要である。例えば、図2-1-9に示される被圧地下水も、その涵養域(図の左端付近)においては不圧地下水として大気圧と平衡な状態にあり、被圧地下水との境界は地下水への供給量の変化に伴って同様に変化する。

地下水等の環境影響評価との関わりでいえば、例えば涵養域における造成事業等によって地下水への供給量の減少が想定される場合など、従来は被圧地下水であったものが不圧地下水に変化し(「被圧地下水の不圧化」)、地下水利用に対する影響等が発生する可能性があることに留意が必要である。

注)「水頭」

ある地点において、静水圧に支えられた水柱の高さ。

[3]地下水等の変動

地下水等をはじめとした水循環系の各構成要素は様々な変動を伴うので、調査・予測・評価の各段階を通じて、その変動の特徴や変動幅等を十分理解する必要がある。

地下水位の変化については、日変動や季節変動、経年変動が考えられる。ただし、地下水の区分や対象地域の特性(降雨の状況、被覆形態、地質条件 等)、周辺の水利用状況等によって、その変動の特徴が多様であることに留意が必要である。

例えば、図2-1-10に示す不圧地下水の場合には、地域によって季節変動の量や形態が大きく異なる場合が多い一方、経年的な変動はあまり認められない。

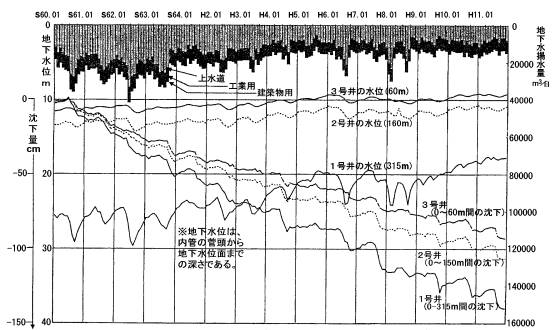

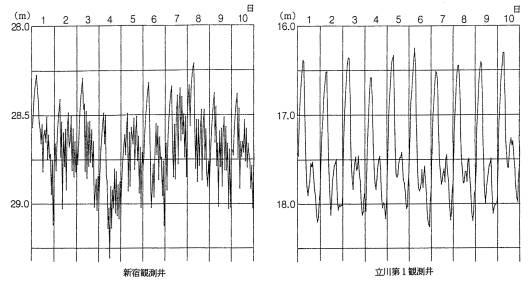

これに対して図2-1-11、図2-1-12に示す被圧地下水の場合では、周辺における地下水利用(揚水)に密接な関係を持った変動を示し、場合によっては1mを上回る顕著な日変動が認められる場合がある。また、地盤沈下抑制のための地下水揚水規制に起因した10年~20年以上オーダーの経年的な水位変動が認められる場合もあるので、あわせて注意が必要である2-26)。

さらに、これら変動のどの時点を予測対象にするかは、評価の対象によってそれぞれ異なることを、十分に考慮する必要がある。

例えば水位低下に伴う水利用への影響を取り扱う場合には、季節変動の中で地下水位が最も低くなる時期を予測時期に選ぶ必要があるが、逆に既設構造物等に対する影響、特に地下水位上昇に伴う影響を取り扱う際には、地下水位が最も高くなる時期について予測を行なう必要がある。

不圧地下水位は、図2-1-10に示すとおり、降水の多少に関係した季節変動を示すが、地点によってその変動幅や変化パターンは多様である。従って、調査・予測の対象地域や地点における変動特性を十分に把握した上で調査・予測にのぞむ必要がある。

なお、後述する被圧地下水の場合とは異なり、年降水量の多少に起因した若干の相違や土地の被覆形態・利用状況の変化に起因した変動を除き、長期的な水位変化がみられることは少ない。

図2-1-10 不圧地下水位の季節変動例(東京都多摩地区)

図2-1-11 被圧地下水位の短期的な変動例

被圧地下水の場合、図2-1-11に示すような短期的変動が認められる場合があり、その日変動は0.5~1.0m以上に達する場合がある。また、近隣に複数の揚水井戸が存在する場合には図2-1-11の左図のような不規則な変動を示し、1時間に最大0.5mに達する変動を示す場合もある。一方、単一の揚水井戸の影響を受ける場合には、図2-1-11の右図のようにその変動は比較的規則的である。

川島眞一(2001)

図2-1-12 東京都における被圧地下水位(月平均水位)の経年変動例

被圧地下水の場合、図2-1-12や図2-1-14に示すような、長期的な経年変動を示す場合がある。この原因は多くの場合、地下水揚水量の変化に伴うものと考えられる。

|

|

2)地下水等の環境影響評価の手法

(1)地域特性の把握

地域特性の把握のための調査は、対象地域の地域・環境特性を把握し、適切な環境影響評価のための調査・予測・評価の項目と手法を決定するための基礎資料として整理する、極めて重要な調査である。

特に地下水等に係る環境影響評価では、地表水や地下水等を包括した調査・予測・評価が必要となるので、従来の環境影響評価事例の範囲にとどまることなく、土木・建設分野における調査事例も視野に入れた、総合的・網羅的な資料収集や整理等を行なう必要がある。

調査は、対象地域に関係のある項目を対象に、基本的には既存資料(各種文献、既往調査結果 等)の収集・整理及び現地踏査2-27)により行い、必要に応じて有識者等へのヒアリングを行う。また、環境影響評価の実施段階においても、必要に応じてフィードバックさせることも考慮すべきである。

地域特性の把握において対象とする項目としては、表2-1-3に示すような項目が想定される。

表2-1-3 地下水等における地域特性把握の項目

|

||||||||||||||||||||||||||||||

また、地域特性の把握の範囲は、「対象事業の実施により環境の状態が一定程度以上変化する範囲を含む地域又は環境が直接改変を受ける範囲及びその周辺区域」(基本的事項)とされているが、ここで言う「変化・改変を受ける範囲」は、環境影響評価の項目毎に大きく異なる場合がある。

以上のことから、地域特性把握の調査の項目や範囲を設定する際には、各項目毎の内容を十分に考慮し、想定される変化の程度に従って、調査項目や範囲、期間等にメリハリをつけるなど柔軟な対応が必要である。また、調査の途中段階においても随時、調査結果の吟味を行ない、調査範囲や項目・手法の見直しを行なうことも必要である。

|

(2)環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関係に基づき設定する。

事業に伴う一般的な影響要因としては、工事の実施においては掘削や揚水・排水等の行為、また存在・供用段階においては、施設の供用に伴う人為的な揚水等の行為の他、各種構造物等の存在そのものが挙げられる。

例えば、道路・鉄道やダム・河川、その他開発事業における影響要因と周辺地下水への影響の例としては、表2-1-4に示すものが考えられる。

また、これら事業の工事実施段階において、地下水の挙動に影響を与える可能性のある工事内容について、一般的な例を表2-1-5に示す。

ただし、水循環系に対する影響を考えていく上では、これらの影響要因が水循環系においてどのような「場」で生じるのかによって、影響の現われ方が多様であることを常に考慮しておく必要がある2-28)。

なお、主務省令で定められた標準項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なるため、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意する必要がある。

表2-1-4 各事業における影響要因と周辺地下水への影響の例

|

||||||||||||||||||||||||||

注)

飛行場、埋立て、干拓、廃棄物最終処分場、土地区画整理、住宅市街地開発、工業団地、新都市整備、流通業務基盤整備、流通業務団

地 造成事業等

(社)環境情報科学センター(1999)を一部改変

表2-1-5 地下水挙動に影響を与える可能性のある工事内容の例

|

|||||||||||||||||||

| (社)環境情報科学センター(1999)を一部改変 |

|

(3)調査地域の設定

水循環についての詳細な情報を、資料調査及び現地調査で把握する範囲は事業実施区域とその周辺部とする。対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、その影響要因や影響が生じる可能性のある環境要素を特定し、影響が及ぶ可能性のある範囲を中心にして設定することになるが、直線的距離で一律に範囲を設定するのではなく、地表水や地下水の流域等を考慮に入れた上で範囲を設定する必要がある2-29)。

水循環の諸要素は、他の環境影響評価項目、例えば「生態系」等とも密接な関わりがあることから、それらとのつながりも考慮に入れた視点で調査地域を設定することが必要である。

また、事業による影響がほとんど及ばないと推定される範囲についても、特に事後調査における比較対照としての地域として捉え、必要と考えられる場合には調査範囲に含めることが望まれる。

表2-1-6に、地下掘削工事に伴う調査範囲の1例を示した。また、山岳トンネルの掘削に伴う調査範囲として「ルートの片側500m以内に流域が重なる範囲を対象とする」という例がある(図2-1-16参照)。

|

表2-1-6 地下掘削工事に伴う地下水調査範囲の例

|

注 1:区域は掘削現場外縁からの距離

2:精査区域:全ての既設井戸の水位測定と水質検査を実施

3:概査区域:解放井戸の水位測定、必要に応じて水質検査を行う

東京都建設局(1997)

(4)地下水等の調査

[1]調査項目の検討

調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、事業による影響要因が環境要素にどのよう作用するかを予測・評価できるよう選定する必要がある2-30)。

|

[2]調査手法の考え方

(ア)地表水

地表水は、水循環系を構成する要素の一つであり、事業による水循環系の変化を予測・評価する場合には、必要不可欠な調査対象の一

つである。

その調査項目としては、流量、水質等が挙げられ、その概要は以下に示すとおりであるが、詳細については、予測・評価の方向性も考慮に入れた上で決定する必要がある。

(a)地表水の流量調査

地下水とともに水循環系を構成する一つの要素であることから、事業の影響要因との関係にこだわらず、調査地域の全域をカバーするようなかたちで調査を実施することが望ましい。

調査地点は、流域毎に最低1地点以上を設定し、地形・地質条件や地下水状況、事業による地形変化等の影響が発生する箇所との距離等から、必要に応じて複数の小流域に分けて調査地点を設定することも考慮する。

調査頻度は、季節変動が予想されることから、最低でも年2~4回程度の調査を行ない、変動の「幅」を含めた把握ができように留意する必要がある2-31)。

|

(b)地表水の水質調査

地下水の水質のうち、事業による水質の変化という観点は「1-1 水質・底質」で示したとおりであり、ここでは地下水を含めた水循環系、特に流動系統の把握という観点から、主要溶存成分等を対象とした調査について示す2-33)。

調査地点を選定する際には、流量調査地点と同様、地形・地質条件や地下水状況等も考慮に入れる必要がある。

また、調査時期は、降雨による直接的影響を避けて設定する必要がある。

(イ)地下水

地下水の調査項目としては、地下水位(湧水量)、水質が挙げられ、その概要は下記に示すとおりであるが、詳細については、予測・評価の方向性を考慮に入れた上で決定する必要がある。

(a)地下水の水位(湧水量)調査

調査地点は、一般に地下水が地表面に現れる湧水箇所や既設の井戸・観測井に限定されることが多いが、その分布や密度を十分に吟味し

、場合によっては、機械ボーリング等によって観測井を新設することも必要である2-32)。

調査頻度は、地表水の流量調査と同様に、季節変動の「幅」を把握できるように設定する必要があり、予測段階での手法も考慮して、場合によっては代表地点における自記記録計等を用いた連続測定等も考慮すべきである。

|

(b)地下水の水質調査

地下水の水質は、事業による水質の変化という観点と、水循環系、特に流動系統の把握という観点との2点から把握する必要がある。

水質変化の観点からは、対象となる地下水の利用状況や生態系との関わりを考慮し、調査の対象とする項目を選定する。なお、地下水の水質にも季節変動が予想されるため、表流水の流量や地下水位(湧水量)の調査と同様、変動幅を把握できるような頻度・時期を設定する必要がある。

流動系統把握の観点からは、主要溶存成分等を対象とした調査を主体として実施する2-33)。調査地点の選定にあたっては、表流水の場合と同様、地形・地質条件や地下水状況等も考慮に入れる必要がある。また、調査時期は、降雨による直接的影響を避けて設定する必要がある。

|

(5)影響予測

[1]影響予測の基本的考え方

地下水等の影響予測は、事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて行なうが、事業による影響要因が水循環の「系」に対してどのように作用するかをまず念頭におき、その上で個別の環境要素に対する詳細な影響の検討を進めていく必要がある。

なお、水循環系に変化が生じるまでの時間は、対象の事業規模や取り扱う水循環系の規模、予測の対象とする時期等によって多様であるため、これらの時間的・空間的スケールも考慮に入れて、予測時期や期間を設定する必要がある2-34)。

また、予測手法の選定に際しては、上述したような時間的・空間的スケールに留意する他、予測手法の特性、特に得られる結果の精度等に留意する必要がある2-35)。

この他、水循環を構成する各要素については環境基準等の基準、目標が設定されていない場合が多く、個別の事例に対して類似事例を参考にしたり、水利用に対する影響を一つの指標とする等により評価を行なう場合もあることから、影響予測の段階においても、これを考慮した柔軟な対応が必要である。

また、有害化学物質については、通常は事業による地下水等への排出は想定されないが、事業特性や地域特性をふまえ、事業の実施による有害物質による汚染の発生の可能性について検討する必要がある。

|

[2]予測手法の考え方

地下水等に係わる影響予測の手法としては以下のものが挙げられるが、前述したとおり、各々の手法に必要となる諸条件や得られる結果の精度、適用条件等は様々であることに、十分な注意が必要である。

また、予測手法毎の精度や結果の不確実性に留意すると同時に、ある予測手法を適用するだけの必要性の有無も考慮し、適切な手法を選択するように心がけるべきである。

・既往の類似事例等による定性的な予測

・経験式による予測

・水理公式による簡易計算

・タンクモデル等による流出解析

・地下水シミュレーション等による流動、水収支、物質移動等の解析

・モデル実験

[3]予測地域の考え方

予測地域は、対象事業による地形変化等による影響の及ぶ範囲を対象とするとともに、影響の程度・内容や対象の特性に応じて周辺地域を含めるなど、その影響を十分に包含する範囲を設定する。

特に、地下水等に係わる予測を行なう場合には、一連の水循環系における地表水や地下水等の状態を把握しておくことが必要となるため、地形的分水界だけでなく地下水の集水域にも留意して、予測地域を設定する必要がある2-36)。

また、対象とする流動系のスケールや水循環系における「場」の位置づけも考慮する必要がある2-37)。

|

[4]予測時期の考え方

事業による影響は、工事の実施段階と供用段階では影響要因の特性が異なるため、原則として工事中と供用後に分けて予測を行なう。

ただし、水循環系に生じる影響は必ずしも瞬時に発生するわけではなく、対象となる事業の特性や取り扱う水循環系のスケールによって、地下水位変化等の具体的な影響が発生するまでの時間は様々であること2-38)、工事中と同種の影響要因が供用後にも継続する場合があること2-39)、また、水循環系を構成する諸要素は降水量の多少等に起因した季節的変動を伴うため、その変動の幅と時期を念頭においた上で、バックグラウンド値を設定して予測を行なう必要があることに留意が必要である。

|

(ア)工事中

工事の全体計画に基づき、工事量や工事位置の変化を把握した上で、掘削や揚水等の影響要因の規模が最大となる時点について予測を行なう。

ただし、工事内容によって影響発生までの時間が異なり、場合によって実施時期の異なる工事の影響要因が複合する可能性も考えられることに注意が必要である。

また、工事実施時期や影響発生時期と季節変動との兼ね合いによっても、発生する影響の程度が異なる可能性があることにも留意が必要である。

(イ)供用後

供用後については、事業の供用後に地下水等への影響が定常状態になるまでには一定の時間経過を有すること、工事中の地下水等への影響が供用後にも残存する可能性があることに留意して、予測時期を設定する必要がある2-40)。

なお、対象事業以外の影響要因によっても水循環系に変化が生じる可能性がある場合には、これも考慮に入れて予測時期を設定する必要がある。

|

(6)評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく以下のア、イの2種類あり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行う必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行う必要がある。

ア、イの評価を行う場合には,イの基準値との整合が図られた上でさらにアの回避・低減の措置が十分であることが求められる。

|

(基本的事項 第二項五(3))

地下水等に係る環境要素のうち、環境基準等の基準・目標値が設定されている地下水の項目については 上記ア、イの評価を併用することになる。

基準値が存在しない要素については、イを除いたアの評価を行なうこととなる。また、各環境要素が相互に関連し合う「水循環」についても、同様にアの評価が求められる。

アの視点に立った評価を行なうためには、複数の環境保全措置を比較評価することが必要となる場合があることを念頭においた上で、調査・予測・評価手法を選定する必要がある。

[1]回避・低減に係る評価

回避・低減に係わる評価は、事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮について評価するものであり、環境影響評価法の基本的事項ではその例として「複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討する」方法や、「実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する2-41)」方法が挙げられている。

地下水等に係る環境影響評価においては、事業による影響が様々な環境要素に及ぶ可能性があることから、地下水位や地下水質の変化を最低限に抑えるなど、現況における各構成要素の状態をできるだけ変化させないという観点から評価する方法も考えられる2-42)。

なお、回避・低減に係わる評価において最も留意すべきこととして、現状において環境基準等を達成していない、あるいは地盤沈下や地下水障害等が発生している場合等が挙げられる。このようなケースにおいては、基準の未達成や障害等の事項の内容を明らかにするとともに、それらの状況を悪化させないような回避・低減措置が考慮されているかどうかについて検討し、評価を行なう。

また、地下水等に関する有害化学物質の排出の可能性が想定される事業の場合は、環境中へ排出しないような環境保全対策をとることが前提となるが、その措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かといった観点からの検討が重要となる。

|

[2]基準又は目標との整合に係る評価

地下水等に係る環境要素のうち、地下水質については環境基準等の基準・目標が設定されている。ただし、これらの基準・目標は、重金属や揮発性有機塩素系化合物を中心としたものであることが多く、環境影響評価において対象とする環境要素と必ずしも一致するわけではない。さらに、現状で基準・目標が達成されていない地域での事業において、事業者の実施する範囲での環境保全措置によって基準・目標を達成することは一般に困難であると予想される。

従って、既に基準・目標が達成されていない地域における評価に際しては、まず、基準・目標との整合性が図れないこととその内容を明らかにし、それを踏まえた上で「[1] 回避・低減に係る評価」を実施していくことが必要である。

[3]その他留意事項

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

1-2 地下水等

1)地下水等の環境影響評価の基本的な考え方

(1)地下水等の特徴

(2)調査・予測・評価のあり方

(3)地下水等と他の環境影響評価項目との関係

(4)地下水等の地域環境特性と変動

2)地下水等の環境影響評価の手法

(1)地域特性の把握

(2)環境影響評価項目の選定

(3)調査地域の設定

(4)地下水等の調査

(5)影響予測

(6)評価の考え方