大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

第2章 水環境の環境影響評価の進め方

1)環境影響評価における水環境の捉え方と水循環の視点

(1)水環境の捉え方

水環境は、水質や水量等、水に関わる重要な環境要素によって構成される環境の状態を表したものである。

従来の環境影響評価では、人為的な濁りの発生や汚水の流入、地形変化等による影響について、河川や湖沼、海域、地下水といった区分で、水質や底質の変化を状態量の変化としてとらえ、人の健康の保護や生活環境の保全の観点から取り扱うことが多かった。

しかし、水は蒸発、浸透、貯留、流下、海洋への流入等というように環境中を循環しており、水環境を考える際には、水の循環とその循環過程における物質の挙動に注目して考えることが重要である。

環境影響評価を行うにあたっても、従来のように循環系のある一点を捉えた考え方では、適切に水環境への影響を把握できないこともあることに留意する必要がある。

(2)水循環の視点

[1]水循環の機能と問題

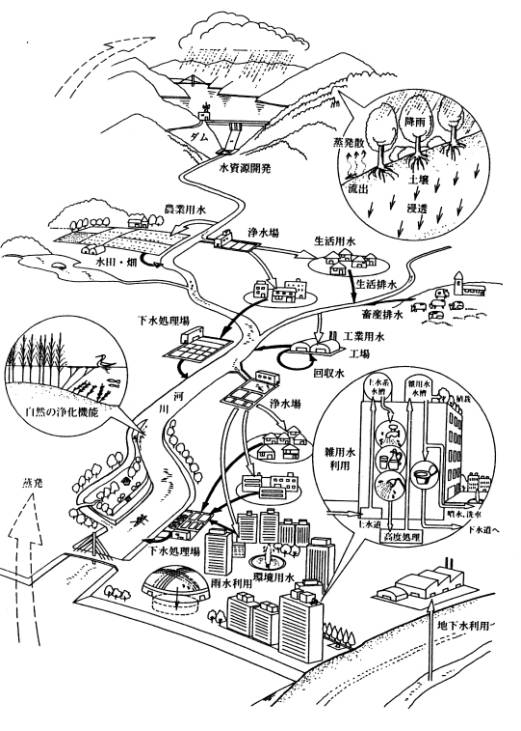

現在の水循環は、人手が加えられていない自然の水循環に、古来より水田耕作、水害防止、生活用水等のために様々な工夫を加えつつ、人間が長い時間をかけて作り上げてきたものである。水循環という概念は、このような自然及び人手の加わった水の動き全体を「流れ」としての面から着目したものである(図2-1参照)。

このような水の循環は、以下に示すような重要な機能をもっている。

<水循環の環境保全上の機能>

- 人間の生命活動や自然の営みに必要な水量の確保

- 熱や物質の運搬

- 植生や水面からの蒸発散と水のもつ大きな比熱効果による気候緩和

- 土壌や流水等による水質の浄化

- 多様な生態系の維持 等

しかし、一方では都市への急激な人口・産業の集中と都市域の拡大、産業構造の変化、過疎化・高齢化・少子化の進行、近年の気象の変化等を背景として、水循環が急激に変化し、それに伴い、以下のような問題が生じている。

<水循環の問題>

- 森林地域や農村地域における地下水涵養機能や浄化機能の低下

- 都市地域における地下水涵養機能の低下や非特定汚染源からの降雨時の汚濁負荷の増大、地下水位の低下 等

-

国土庁水資源基本問題研究会(1998)

図2-1 水循環の概念図

[2]水環境の環境影響評価の考え方

これまでの環境影響評価は、河川や湖沼、海域、地下水といった限られた「場」における質や量を対象に行われることが多かった。

しかし、前述のとおり、水循環の変化による環境の問題が生じている現在においては、環境影響評価に際しても、多様な形態にある地表や地中の水を相互に関連する一つの「水循環系」として捉え、この系を人為的に歪めることを最小限に抑えて健全な水循環を確保するという視点が重要となる2-1)(図2-2参照)。

図2-2 相互に関連する水循環系のイメージ図

|

環境影響評価を行うにあたっては、まず、事業実施による影響が、「流れ」としての水循環に及ぶ可能性があるか否かといった観点から考え、水循環系に影響が及ばないと考えられる場合、例えば事業による汚濁負荷が河川や湖沼、海域といった「場」の水環境を変化させるものの、水循環系としては変化がないと考えられるような場合には、従来行われてきたように、「場」における水環境への影響を中心に考えることとなる。

事業実施により地域の水循環系に変化を及ぼす可能性があると判断される場合には、水循環の視点から環境影響評価を行う必要がある(図2-3参照)。

図2-3 水循環の視点からの水環境等への影響(例)

水循環の視点からの検討が必要な場合としては、水循環系を構成する様々な状態の水収支バランスが変化するような場合が想定される。具体的には、以下のような場合が想定される。

<水循環の視点からの検討が必要な場合(例)>

- 地下水涵養域における面整備事業等、地表の被覆形態が変化し、降水からの地表水、土壌水、地下水への水の供給バランスが大きく変化する場合

- 貯水や流域変更等により河川流量を大きく変化させるような場合

- 地下水流動域・流出域において大規模な地下構造物を設置し、地下水の流動を阻害するような場合や、工事や施設利用に伴い大量の地下水取水を行うような場合

2)他分野との関わり

水環境は生態系の基礎をなす特に重要な基盤的要素であるため、生物の多様性分野に係る環境影響評価を行うような場合には、水環境への環境影響と生物の生育・生息に係る環境影響との相互関係に配慮した検討が必要である。また、生態系のほかにも、水辺における人と自然との触れ合いの活動の場等の環境要素についても、水環境への影響が想定される場合には、その相互関係に十分留意が必要である。

3)本検討における対象範囲

本検討は、水環境に関する調査・予測・評価の考え方を対象にしたものであるが、前述のとおり、従来の水環境の概念は水循環系をある1点で捉えたものである。

環境影響評価に際し、水循環を系として取り扱うことが、本来必要になると考えられるが、現状では水循環系としての調査・予測・評価の手法が必ずしも確立されているとはいえない状況にある。

このことを踏まえ、本検討においては、水循環系において流域の主軸となる河川、湖沼及び海域の水環境と、流域の水循環系の中で特に重要な役割を果たしている地下水の水環境について、個別に検討を行っている。

ただし、地下水については、調査・予測・評価にあたり、水循環的考え方を踏まえることが不可欠であることから、水循環的視点に立った整理となるよう配慮した。

以下では、河川、湖沼及び海域の水環境については「水質・底質」、水循環の視点に立った地下水の水環境については「地下水等」においてとりまとめている。

なお、本検討では評価の考え方についてもふれているが、本来、評価は環境保全措置を含めた検討が必要となる。環境保全措置については次年度の検討課題としており、ここでは基本的な考え方を示すに留めている。

1 総論

1-1 水質・底質

1) 水質・底質の環境影響評価の基本的な考え方

(1)水質・底質の特徴

従来の環境影響評価では、人為的な排水の流入等による自然水域の水質・底質の変化を、ある時点や地点における状態量の変化としてとらえ、主に人の健康保護及び生活環境保全の観点から、調査・予測・評価が行われてきた。

しかし、水は環境中を循環していることを踏まえると、対象とする水域がどのような水循環系の中にあり、どのように物質が循環しているのかを把握した上で、水質・底質の変化について考えることが重要であり、水環境と相互に関連する土壌環境や生態系等への影響についても配慮する必要がある。

さらに、水質・底質を水循環系の物質の状態量として考えた場合、その状態は変動を伴うものであるということに留意し、その変動特性を踏まえた上で、環境影響評価を行うことも必要となる。

以上のことを考慮し、水質・底質の環境影響評価にあたっては、次の事項に留意が必要である。

- 対象水域の水循環及び物質循環の機構

- 対象水域の生態系とその維持基盤としての水質・底質との関係

- 対象水域の水質・底質の状態量の変動特性とその要因

- 対象水域の環境基準等の基準・目標

- 事業による有害化学物質の発生と生態系に対する影響

(2)調査・予測・評価のあり方

環境影響評価とは事業者が事業の実施による環境影響について自ら適正に調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどにより、その事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みである。

環境影響評価の最終的な目的は評価であることから、何を評価すべきかという視点を明確にして調査・予測・評価を進めることが重要である。従って、まずスコーピング段階で調査・予測・評価の項目・手法を選定する際には、地域の環境特性、地域のニーズ、事業特性等から環境保全上重要な環境要素は何か、どのような影響が問題になるのか、対象とする地域の環境保全の基本的な方向性はどうあるべきか等について検討した結果を十分踏まえて、評価すべき項目を選定する。次にその評価を行うために適切な予測手法とその予測に必要な調査項目及び調査手法を決定するというプロセスで検討する必要がある。そして、方法書手続きにより得られた意見を踏まえて項目・手法の見直しを行った上で、環境影響評価の実施段階に入り、さらに実施段階の調査等で得られた情報により項目・手法の見直しを加えつつ、設定した目的・視点に沿って調査・予測・評価を進めて行くことが必要である。

(3)水質・底質と他の環境影響評価項目との関係

水質・底質は「生態系」、「地形及び地質」、「人と自然との触れ合いの活動の場」等、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素と密接に関係し、水質・底質の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価の前提条件となることも多いことから、関係が想定される環境影響評価項目との作業を統合して検討することも必要である2-2)。

例えば、水質・底質は生態系の基盤的要素であるとともに、生態系の有する生産機能や水質浄化機能により影響を受ける。また、水の流れや量は水質・底質の時間的・空間的分布に直接影響を及ぼす一方、対象水域の地形的条件に左右される。さらに、水質・底質は景観や触れ合いの活動の場の資源性を支配する要素のひとつであり、特に水辺地において水質は重要な要素となる。

以上のように、水質・底質の調査・予測・評価は、生態系や触れ合いの活動の場の調査・予測・評価の前提条件となるとともに、地形の変化予測が水質・底質の検討に密接に関連しており、対象事業の特性に応じて、双方の分野における調査・予測の作業を統合して検討することも必要である。

なお、同じ水質・底質を調査・予測・評価の対象とする場合でも、水理学的な観点や生態系の観点等とらえる視点によって、調査・予測・評価の対象が異なってくることに留意する必要がある2-3)。

|

2)水質・底質の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

地域特性把握の調査は、事業特性や地域の環境特性を把握して、適切な環境影響評価のための調査項目、調査手法を検討するために極めて重要な基礎調査である。

単純に地域に関連する情報収集・整理を行うのではなく、事業影響の検討結果から必要に応じて調査をフィードバックすることが望ましい。また、情報収集を行う過程において、対象範囲や対象期間等についても柔軟に変更、追加することが必要である。

調査は、対象水域の水環境に関係のある項目2-4)を対象に、基本的に既存資料の収集・整理及び現地踏査により行い、必要に応じて有識者などへのヒアリングを行う。特に現地踏査は、環境影響評価に十分な経験を有する技術者が、対象地域内を踏査することにより、既存資料調査で把握した地域情報の確認、修正や、既存資料では把握することができなかった地域情報の補完を行う上で重要である。

調査範囲は、水域・水系の連続性を考慮して設定するが、事業実施による影響が想定される範囲より広めの水域を対象とする。

調査にあたっては、当該地域で進められている他の事業や過去に行われた大規模な事業等の事例は当該事業の実施による影響の評価を行う上で重要な知見となることから、それらの情報についても極力収集することが望ましい。また、底質や閉鎖性水域の水質を予測・評価する場合には、その自然変動や蓄積性を考慮し、過去の水質等の状況を十分に把握する必要がある。

得られた情報については、可能な範囲でその位置や分布等を適切な縮尺の図面で示し、事業実施区域との位置的関係を明らかにする。また、出典を必ず明記する。

|

(2)環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関係に基づき設定する。

水質・底質に係る影響要因は汚濁物質を発生する各種工事の実施及び汚濁物質を含む各種排水施設の供用等が考えられ、さらに、水の流れに変化を及ぼす地形の改変や工作物の設置等の行為についても留意して選定する必要がある。

また、水質・底質に係る環境要素は、主に汚濁物質に基づき区分され、法令等により規制・基準の設けられている汚濁物質・有害化学物質が対象となるが、新たに有害化学物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても住民等の関心の高い物質等については留意する必要がある。

各主務省令で定められた標準項目は、対象となる事業毎に標準的な事業内容について実施すべき項目を定めたものであり、事業特性や地域特性は個々の事業で異なるため、常に項目の追加・削除の必要が生じることに留意する必要がある。

(3)調査地域の設定

水質・底質等の状況についての情報を、資料調査及び現地調査により把握する範囲は事業実施区域とその周辺部とする。

対象事業の種類、規模及び地域特性を踏まえ、影響要因を特定した上で、影響要因と水質等への影響の時間的空間的な広がりを概略推定することにより、影響の及ぶおそれのある地域を設定することとなる。

特に、河川の流れを大規模に堰止めたり流路を変更するような事業や海水の流れを大規模に遮断したり広範囲にわたる停滞域を形成するような事業では、より広域的な調査地域の設定が必要となる。

(4)水質・底質の調査

[1]調査項目の検討

調査項目は、環境影響評価項目の選定における検討内容を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的空間的にどのようにそれらに作用するかを予測・評価できるように選定することとなる。

水質・底質に関しては、水循環を構成する要素の状態量について調査することから、現況調査においては、地域特性把握の調査の結果及び対象事業の内容から、事業実施により影響を及ぼすと想定される環境要素に係る項目の現況を詳細に把握することが必要である。さらに、対象となる環境要素以外にも、環境要素と関連性の高い項目や、予測・評価において用いるパラメータの設定、現況再現性の検討などにおいて必要となる項目についても、地域特性把握の調査ではデータが不十分な場合には調査を実施する必要がある。

[2]調査手法の考え方

(ア)水質

水質の調査項目としては、一般的には環境基準が定められている物質を選定するが、新たに有害化学物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても住民等の関心の高い物質等については留意する必要がある。

また、水温、透明度、透視度、濁度、塩分等の水の性状を表す基礎的な項目については、測定も比較的容易であり、水質調査時には常に測定することが望ましい。

さらに、水質の時間的空間的な変動は水域の物理的・化学的・生物的作用によるものであり、水質の予測においてはこの変動のメカニズムを模式的に表現する必要があることから、調査においては対象水域のメカニズムを規定する流れ・乱れ等の物理的作用や、その他の化学的・生物的作用等を把握することが重要である2-5)。

このようなメカニズムの把握は、予測モデルの構築だけでなく、予測の再現性や事後調査の内容を検討する上でも重要である。調査・予測時において重視すべき要素の例を代表的な水域毎に整理して表2-1-1に示す。

|

表2-1-1(1) 調査・予測時に重視すべき要素と考え方の例

|

||||||||||||||||||

表2-1-1(2) 調査・予測時に重視すべき要素と考え方の例

|

|||||||||

表2-1-1(3) 調査・予測時に重視すべき要素と考え方の例

|

||||||||||||

(社)環境情報科学センター(1999)を基に作成

(イ)底質

底質は一般的には化学的酸素要求量(COD)、硫化物、強熱減量等の有機汚濁の指標となる項目及び重金属等の有害物質に関する項目より選定するが、これらの項目は、通常、含水率、粒度組成等の底質の物理的性状を表す項目と深く関連することから、底質調査時には常にこれらの物理的項目を測定する必要がある。

また、底質の性状は底泥を生息基盤とする底生生物等の生息環境として重要であるとともに、底生生物等の活動により底質も影響を受けることから、底質調査時には底泥中の底生生物等を合わせて調査することが望ましい。特に干潟域等では、底生生物を中心とする多様な生態系が存在し、その食物連鎖を通じて水質・底質の浄化に寄与しており、底泥を中心とする物質循環系を把握する上では重要な存在となる。

さらに、重金属等の有害物質に関しては、現状ではそれらの発生源が流域等に存在しないとしても、過去に排出された物質が底質に蓄積されている場合も考えられることから、必要に応じて過去の汚染等の履歴を調査することも必要である。

底質の時間的空間的変動は水質と同様に物理的・化学的・生物的作用によるものであるが、底質が主に水中からの物質の堆積と底泥から水中への溶出のバランスで決定され、両者の収支で残された物質は底泥中に蓄積されることから、その変動の時間的スケールは水質よりも長く、空間的スケールは鉛直的には底泥の表層部分(主に、底生生物や微生物の生息範囲)に限られると考えられる。また、底泥を形成する土粒子は、粘土鉱物から生物体に由来するものまで様々な比重のものが存在するが、水域の流れの特性に応じて選択的に堆積し、特徴的な水平分布を示す。

以上のように、底質の調査においては、水質と同様に対象水域の時間的空間的スケールを考慮した計画立案が必要であるが、水質と比較すると変動の時間スケールが長いことから、より長期間のデータの取得が必要であり、また空間的には、鉛直方向には底泥表層部を中心とし、水平方向に広範囲のデータを取得することに留意する必要がある。

(ウ)流況

水の流れや量については、水質・底質の予測の最も基礎となる情報であり、水環境に係る環境影響評価を実施する際には必須の調査項目である。

流れ等の変動のメカニズムとそれを支配する主な要因は、水域の特性により大きく異なることに留意して、調査頻度、調査地点を決定する必要がある2-6)。

また、海域やある程度規模の大きい湖沼、堰、河川河口部等の鉛直方向の空間的な広がりのある水域では、異なる密度を持つ水が重なり合った成層構造を形成し、水の流れや水中の物質の分布に影響を与えていることにも留意が必要である2-7)。

|

(5)影響予測

[1]影響予測の基本的考え方

水質・底質の影響予測は、影響要因と環境要素の内容に応じて適切な手法で行うこととなる。

水質及び底質の汚濁は、水域内に流入する汚濁物質の濃度が自然状態よりも高くなった場合に生じるが、流入した汚濁物質の濃度を決定するメカニズムは、水域の流れによる移流、水の乱れによる混合(拡散)、水域内部における物理的・化学的・生物的作用によって決定される。

そのような流れ、乱れ等は、海域、湖沼、河川等により大きく異なり、さらに、同じ水域においても、流れが速く水が十分に混合している場合もあれば、流れが遅く密度成層を形成しているため混合が抑制されている場合もある。

このように、汚濁物質の濃度を決定するメカニズムは水域によって大きく異なるが、水質・底質を予測する上でこれらのメカニズムの全てを考慮することは不可能であり、主要なプロセスを考慮して予測を行うことが現実的である。また、事業の特性として、事業の位置・規模、期間、設置する工作物等に応じて影響が異なることから、想定される影響の程度を考慮して予測を行う必要がある。従って、水域の特徴に応じてその支配的なプロセスや事業特性を考慮できるような予測手法を選定することが必要である2-8)。

また、予測においては基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出すことが望ましいが、予測には不確実性があることは避けられない。予測の不確実性には、予測の前提となる現状の自然的・人為的変動、現状の把握にあたっての測定誤差及び予測モデルのそのものの限界やパラメータ等に内在する不確実性等の手法の不確実性がある。予測にあたっては、これらの各々についてその不確実性の程度に留意し、極力不確実性による影響を少なくする努力をするとともに、予測結果の妥当性について検討する必要がある2-9)。

従来の環境影響評価では環境基準値等と比較検討するため、年間平均等の平均値を対象に予測評価を行うことが一般的であった。特にこの傾向は予測の難しさから、海域における予測・評価では顕著であった。平均値の評価も必要であるが、平均値的な考え方では把握が困難であり、環境の変動を考慮すべき現象も存在している。例えば海域において夏季に底層で貧酸素水塊が発生すれば底生生物は大きな影響を受けることになる。そのような場合には、事業によるインパクトが貧酸素水塊の発生や移動等に影響を及ぼすか否かについての検討も必要となることも考えられる。

従って、予測の対象となる水域において水質が年間を通してどのように変動するかを把握し、その変動が生態系に与える影響が大きい場合は、事業が変動に及ぼす影響について検討することが望ましい2-10)。

また、有害化学物質については、通常は事業による公共用水域への排出は想定されないが、事業特性や地域特性を踏まえ、事業の実施による有害化学物質による汚染の発生の可能性について検討する必要がある。

なお、将来的な予測の不確実性の低減に資するために、予測手法や予測条件の研究、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。

|

|

[2]予測手法の考え方

(ア)水質

水質を決定するメカニズムは、水域によって大きく異なるが、水質を予測する上でこれらのメカニズムの全てを考慮することは不可能であることから、現時点では主要なプロセスを考慮して予測を行わざるを得ない。従って、水域の特徴に応じてその支配的なプロセスを考慮できるような予測手法を選定することが重要である。

(a)海域

日本の沿岸域を水質のメカニズムといった観点から大別すると、太平洋岸内湾域、半開放性沿岸域、日本海沿岸、亜熱帯域に4区分される。それぞれの区域の特徴と予測手法の選定における考え方の例は表2-1-1(1)に示したとおりである。

(b)湖沼

湖沼の水質に大きな影響を与える因子として、湖沼の容積、水深、表面積、水収支、流入汚濁負荷量等がある。この中でも容積と水収支を統合した指標である滞留時間及び栄養状態が、湖沼の水質特性を分類する要因として上げられる。

予測手法の選定における考え方の例は表2-1-1(2)に示したとおりである。

(c)河川

河川の流動の形態としては、順流域と河口の近くで塩水の影響を受ける感潮域に大きく分類される。

予測手法の選定における考え方の例は表2-1-1(3)に示したとおりである。

(イ)底質

底質の汚濁は、一般的には水質汚濁の進行に伴い水中の汚濁物質が沈降・堆積し、汚濁が進行するものと考えられる。また、水域に構造物や埋立地が出現し、流れの滞留域が形成され、局所的に汚濁物質が堆積しやすくなることも考えられる。

従って、底質の予測は、対象事業の施設からの排水対策やそれを踏まえた水質予測結果及び流れの予測結果に基づいて、現状の底質の状況と水質や流れの変化の程度から推定することとなる。水中の物質循環における沈降量あるいは沈降量と溶出量の収支より底質の変化量を算定することも可能であるが、この場合には前述の水質と底質との時間スケールの相違や底泥中での底質の変化等にも留意する必要がある。

[3]予測地域の考え方

予測地域は、対象事業による地形変化や排水等による影響の及ぶ範囲を対象とするとともに、影響の程度・内容や対象の特性に応じて周辺地域を含めるなど、その影響を充分に包含する範囲を設定する2-11)。

|

[4]予測時期の考え方

予測時期は、対象事業に係る影響要因や事業特性の内容に応じて、工事の実施、土地又は工作物(「土地等」という)の存在及び供用に分け、それぞれ水質への影響が最大となる時点を設定することが基本となる。

工事の実施においては、工事による濁り等の汚濁物質の発生量が最大となる時点を予測時期とする場合が一般的であるが、特に工事が広範囲に及ぶ場合などでは、周辺水域の環境の状況を勘案し、影響を受けやすい場がある場合には、施工位置、施工時期等との関係から複数の予測時期を設定することが必要となる場合もある2-12)。

|

存在時は、土地等が完成した時点を予測時期とするが、埋立事業等で外周護岸が先行して完成するような場合には、外周護岸の完成時期が存在時に相当する。

供用時は、対象事業に関連する施設等から公共用水域への排水が考えられる場合に、施設等が完成し、排水が定常状態に達した時点を対象時期とする。ただし、供用後定常状態に至るまでに長期間を要する場合や予測の対象となる期間内で排水量等が大きく変化する場合には、中間的な時期での予測が必要となる場合もある。

また、数値シミュレーションによる定量的予測を実施する場合には、一般にモデルのキャリブレーションを行うための現況再現計算を実施する。現況再現の年次は、通常、現況調査を実施した時期と一致させ、これに合わせて必要なパラメータ(流入水量や負荷量条件)を設定する2-13)。

しかし、流入水量や負荷量等の条件は様々な統計的資料を基に設定する場合もあり、必ずしも現況調査を実施した時期と同じ時期の条件を設定できるとは限らない。このような場合には、現況再現年次と条件設定年次との間の自然的社会的状況の類似性や推移等について十分検討しておく必要がある。

さらに、水質の年間の変動が少ない水域であれば、年間の平均的な水質を予測すればよいが、水質が年間で大きく変動するような水域を対象とする場合には、その変動の特性を考慮して予測時期を設定する必要がある2-14)。

|

(6)評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく以下のア、イの2種類あり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行う必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行う必要がある。

ア、イの評価を行う場合には,イの基準値との整合が図られた上でさらにアの回避・低減の措置が十分であることが求められる。

|

(基本的事項 第二項五(3))

水質・底質では、人の健康に関する項目、生活環境の保全に関する項目等について環境基準等の基準、目標が設定されており、上記のアとイの評価を行うことが原則となる。また、従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われていたため、アの視点による評価を行うための調査・予測・評価手法の選定には、十分な検討が必要である。

なお、水質に関して定められている環境基準は、環境保全上維持されることが望ましい基準として定められる行政上の目標となるべきものであり、環境汚染防止上の規制値とは概念上異なり、幅広い行政の施策によって達成を目指すものである。一方、水質汚濁に関して定められている排出基準や総量規制基準は、環境基準達成に向けて講じられる諸施策の一つと考えられる。このような背景を理解した上で、事業による環境影響を適切に評価する必要がある。

なお、回避・低減の措置等に係る環境保全措置の効果に係る知見の向上に資するために、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解

析等を進めていく必要がある。

[1]回避・低減に係る評価

回避・低減に係る評価は、事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし、評価するものであり、その手法の例として、複数の案を時系列に沿ってもしくは並行的に比較検討する方法や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する方法が基本的事項に挙げられている。また、現況よりも環境を悪化させないことで評価する方法も考えられる。

回避・低減に係る評価において最も留意すべきケースは、現状において環境基準を達成していない地域など、イの視点における基準等との整合が図られない場合2-15)において、アの視点からよりいっそうの回避・低減の措置を検討した上で、双方の評価を併せて総合的に評価する場合の考え方である。

このようなケースにおいては、基準等の整合が図られない内容を明らかにし、回避・低減の措置による事業の実施に伴う付加分の低減の程度(低減率等)、現況に対する変化の程度から、その回避・低減の措置に関する実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かを検討し評価を行う2-16)。

また、水質や底質に関する有害化学物質等の排出の可能性が想定される事業の場合は、環境中へ排出しないような環境保全対策をとることが前提となるが、その措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かといった観点からの検討が重要となる。

[2]基準又は目標との整合に係る評価

水質については、環境基準等の基準・目標が設定されているため、従来の環境影響評価においては、一般的に基準との整合についての視点のみによる評価が実施されてきた。そのため、既に現状の水質の状況が環境基準を満足していない地域での事業の場合の評価方法が課題となっていた。

この基準又は目標との整合に係る評価においては、整合が図られない場合は、それを明らかにすることが重要であり、それを踏まえて前述の回避・低減に係る評価を実施していく必要がある。

[3]その他の留意事項

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合2-17)においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。

|

1)環境影響評価における水環境の捉え方と水循環の視点

(1)水環境の捉え方

(2)水循環の視点

2)他分野との関わり

3)本検討における対象範囲

1 総論

1-1 水質・底質

1) 水質・底質の環境影響評価の基本的な考え方

(1)水質・底質の特徴

(2)調査・予測・評価のあり方

(3)水質・底質と他の環境影響評価項目との関係

2)水質・底質の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

(2)環境影響評価項目の選定

(3)調査地域の設定

(4)水質・底質の調査

(5)影響予測

(6)評価の考え方