大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

1-2 騒音・振動・低周波音

1)騒音・振動・低周波音の環境影響評価の基本的な考え方

(1)騒音・振動・低周波音の特徴

騒音・低周波音注)は、空気(大気)を媒質として、振動は地盤や構造物・建築物を媒質として伝搬し、人体や器物等に影響を与えることがある。騒音・振動・低周波音は、いずれも周波数によって、人体への影響や伝搬特性が異なることから、それらの状況に応じた検討が必要となる。また、振動が建築物や構造物に固体音として伝搬し、室内等で放射されて騒音として問題となる場合もある。

騒音・振動・低周波音の発生源には、工場・事業場、換気塔等の固定発生源と、自動車・飛行機・鉄道などの移動発生源がある。発生源の形態により調査地域を考慮する必要があることは、「(2)

[3] 調査地域の考え方」に後述するとおりである。

| 注)「低周波音」 低周波音とは、1/3オクターブバンド中心周波数1-80Hzの音波を称している。(「低周波音測定マニュアル」(平成12年10月 環境庁大気保全局) |

(2)調査・予測・評価のあり方

環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておくことが必要である。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、実際の環境影響評価における作業の流れと逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要がある。特に、項目や手法の重点化、簡略化を行う場合には、従来の環境影響評価とは異なった調査が必要になったり、あるいは従来行われてきた調査が不必要になったりする場合がある。スコーピングは環境影響評価の調査・予測・評価の実施前だけでなく、実施中においても必要に応じて環境影響評価の項目・手法の見直しをおこなうものである。このスコーピングの基本的な考えを踏まえ、いかなる段階においても、効果的かつ効率的な手法の検討を実施することが重要である。

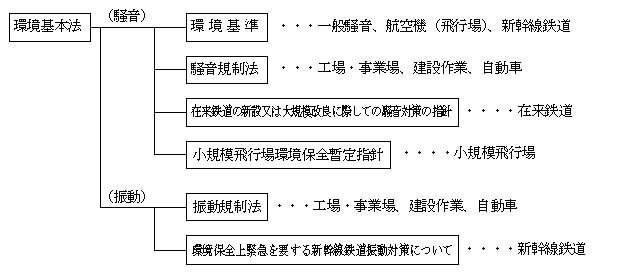

騒音・振動に係る環境影響評価においては、図1-2-1に示すとおり、道路交通騒音や航空機騒音等のように、環境基準、騒音規制法あるいは振動規制法等により、調査及び評価の方法が法令により明確に定義されている場合がある。そのような場合には、法令等に基づく調査・予測・評価方法を最初に検討する必要があるが、必ずしも法令等に基づいた調査・評価方法に限定して環境影響評価を行うのではなく、地域特性や事業特性を踏まえた適切な方法により調査・予測・評価を進めることも重要である。また、在来鉄道振動、複合騒音注)、低周波音等のように、法的な基準がない項目については、既存の知見等を参考にして、調査・予測・評価を進める必要がある。

本項では、調査・予測・評価の各段階での基本的考え方を記し、各段階での個別の留意事項について、「3) 留意事項の解説と事例等」において解説を加える。

| 注2)「複合騒音」 環境影響評価において検討すべき項目の中で、複数の発生源からの騒音をここでは「複合騒音」と定義する。例えば、鉄道騒音と道路交通(自動車)騒音、建設作業騒音と工事用車両走行騒音等が挙げられる。 なお、複数の道路から発生する道路交通騒音は、道路に面する地域の環境基準が発生源によらないものであることから、ここでは複合騒音として取り扱わない。逆に、複数の在来鉄道から発生する鉄道騒音は、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」において、指針値が新設路線や大規模改良路線といった個別の路線を対象としていることから、複合騒音として取り扱う。 |

図1-2-1 騒音・振動に係る主な法令等

(1)騒音・振動・低周波音の調査

調査の目的は、地域特性の把握における調査(既存資料の収集整理又は現地踏査等)では明らかにされなかった情報を収集して、調査地域の現況をより詳細に把握するとともに、予測・評価において必要な情報を取得することにある。地域特性の把握において収集整理した騒音・振動・低周波音の状況や地盤の状況等には、地域的な偏りや調査地点の観測点密度の問題があり、事業実施区域及び その周辺における状況を詳細に把握する必要がある。

また、予測・評価において必要な情報を取得するための調査としては、地盤卓越振動数注)等の予測条件の設定や、現況と比較して評価を行う場合に必要となる現況の騒音・振動レベルの把握等が考えられる。

特定発生源からの騒音・振動を予測・評価する場合、調査により把握した現況の騒音・振動レベルが予測・評価において何ら活用されていない事例があるが、調査に際しては、調査の目的を常に認識し、例えば、建設作業騒音の評価において現況と比較するのであれば、環境騒音として等価騒音レベル(LAeq)だけでなく、最大値(LAmax)や発生ごとの騒音レベルの最大値の5%値(LA5)についても調査するなどの効果的な調査を実施することが重要である。

なお、既存資料調査の結果を予測・評価に利用できる場合もあるが、その場合は、既存資料調査の調査方法や調査の目的等を精査し、利用の妥当性を十分に検討する必要がある。また、調査計画の立案段階及び調査の実施中においても、効果的かつ効率的な手法を常に検討する必要があることは前述したとおりである。

| 注)「地盤卓越振動数」

環境影響評価において一般的には、車両走行時の地盤振動において最大ピークを示す振動数をいう。道路交通振動の予測に広く用いられている建設省土木研究所の提案式において、地盤条件を表す指標として用いられている。 |

表1-2-1 事業特性及び地域特性の把握において考慮すべき事項

|

また、同時に、予測・評価の方法についても詳細に検討し、予測・評価において必要な情報を取得するため、表1-2-2に示すような調査の実施についても検討する必要がある。

表1-2-2 予測・評価において必要な情報を取得するための調査例

|

地域によっては、既に著しい騒音の発生源があり、調査の結果、既に環境の状況が悪化していることが判明した場合には、複合騒音の影響1-25)を検討するための必要な調査の実施の検討が生じることも考えられる。

|

[2]調査手法の考え方

調査手法に関しては、前述したように「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要があり、評価の対象及び方法を明確にした上で、様々な予測手法の適用条件を考慮し、その予測のために必要な調査手法を検討することが必要である。特に、騒音、振動に係る評価量は、表1-2-3~1-2-4に示すとおり発生源の種別により異なることに留意しなくてはならない。また、基準が定められていない複合騒音や低周波音等については、発生特性等を考慮して、適切に設定する必要がある。

なお、調査とは、現地調査と既存資料調査に限られるものではなく、騒音に係る環境基準で示されているように、実測のみならず推計により把握する方法1-26)についても合理的に活用することが望ましい。

|

表1-2-3 騒音に係る基準値等の評価量

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

表1-2-4 振動に係る基準値等の評価量

|

||||||||||||||||||||||||||||||

(ア)調査手法の重点化・簡略化1-27)

環境影響評価の対象とする項目について、地域特性の把握の結果、環境が著しく悪化した地域が存在する場合、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合、あるいは、環境への影響の程度が極めて小さいことが明らかな場合等においては、手法の重点化や簡略化を検討する。

なお、手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、調査地点、調査期間・時期等の増減等も含めて検討する。

|

[3]調査地域の考え方

調査地域は、調査対象とする騒音・振動・低周波音の特性や事業内容、地形及び土地利用等の地域の特性等を踏まえ、事業の実施による影響が最大となる地点を含む範囲とする必要があり、環境影響を受けやすい地域の存在等についても考慮しなくてはならない。

一般的には、事業実施区域や道路端からの距離で設定する場合が多く、事業の実施により騒音レベル・振動レベル・低周波音レベルが一定以上変化する範囲を含む地域を、事業特性や騒音・振動・低周波音の伝搬特性等を考慮し調査地域として設定する。また、伝搬距離が長い等の理由により、一定以上変化する範囲の不確実性が大きい場合には、安全サイドの考え方から広めに設定することも考えられる。

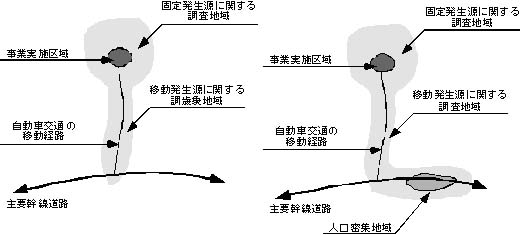

なお、工事用車両の走行の影響を検討する場合に、建設発生土の再利用場所が明らかであれば、必然的に事業実施区域から再利用場所までの工事用車両の効率的な走行ルートは限定され、事業実施区域から再利用場所までのルート全体で道路交通騒音・振動レベルが一定以上変化する場合も想定される。その場合の調査地域としては、事業の実施による影響が最大となる地点を含む範囲として、図1-2-2のように、主要幹線道路までとする方法や、主要幹線道路沿道の特に影響を受けやすい地域までとする方法等が考えられる。

図1-2-2 移動発生源を対象とする場合の調査地域(例)

[4]調査地点の考え方

騒音・振動・低周波音の調査は一般に定点において行われるため、調査地点を設定することとなる。現地調査を実施する場合の調査地点は以下の項目を考慮して設定する。

また、実際に現地踏査を行い、測定に際しての安全性や、近傍の特定発生源の影響が少ないことを確認する必要があるほか、予測・評価地点と極力一致するように選定することで、現況からの環境の変化を適切に評価することが可能となる。

なお、事後調査を行うことが想定される場合には、その地点における事後調査の実施の可能性についても事前に検討することが望ましい。

「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)においては、幹線道路に近接する空間における基準値や、主として窓を閉めた生活が営まれていると認められる場合の室内基準が定められている。そのため、騒音に係る環境基準に準拠した調査を行う場合は、これらの考え方に十分留意して適切な調査地点を設定する必要がある1-28)。

(ア)地域を代表する地点

調査地域の騒音・振動等の代表的な状況を知るための地点として調査地点を設定する場合には、地域特性を勘案して代表性があると考えられる地点とし、近隣の特定発生源による影響が少ない箇所を選定する。

(イ)特に影響を受けるおそれのある地点

事業による影響が特に大きいと予想される工事用車両走行ルート、高層住宅、主要道路との交差部等の地点については、事業特性や地域特性から特に影響を受けるおそれのある地点を設定する。

特に、幹線道路等の発生源の近傍に中・高層住宅が存在する場合には、高さ方向の調査地点の選定を検討する。

(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点

医療施設、文教施設等の特に保全すべき対象等の存在する地点を予測地点として設定する場合、道路など他の発生源の影響により、「(ア)地域を代表する地点」とは異なる状況が予想される場合には、これらの地点を調査地点として選定する。

(エ)既に環境が著しく悪化している地点

道路・鉄道等の特定発生源による影響を受けて、既に騒音・振動・低周波音の状況が悪化していると考えられる地点を選定する。

(オ)特定発生源からの影響を把握できる地点

類似の事例による騒音測定結果を踏まえて予測を行う場合、事業内容や施設規模の類似性とともに発生源からの伝搬状況等も十分に確認した上で特定騒音・振動及び低周波音の状況を把握できる地点を選定する。

(カ)法令等により定められた地点

新幹線鉄道騒音等は法令等により調査地点が規定されているため、基準又は目標との整合に係る評価を行う場合や事後調査を行うことが想定される場合には、法令等により規定された地点を選定する。

| 例)新幹線鉄道騒音 ………………… 軌道中心線より25m及び50mの地点 在来鉄道騒音 …………………… 近接側軌道中心から12.5mの地点 工場・事業場騒音・振動 ……… 敷地境界 |

|

[5]調査期間・時期の考え方

調査期間や調査時期は、調査の目的を達成できるように、適切かつ効率的な期間・時期を設定する必要がある。

鉄道や航空機のような運行計画が存在するものや、工場のように発生源の稼働を人為的に制御できるものについては、それらを事前に把握し、調査期間・時期を設定し、効率的かつ効果的な調査を行うことが可能である。

道路交通騒音は、不特定多数の車両の運行が騒音の発生源となるため、交通量、車種、走行速度等の利用特性を事前に把握し、季節、曜日、時間帯の変動等を考慮した上で、調査期間・時期を設定する必要がある1-29)。

|

(2)影響予測

予測とは、事業の実施による環境影響を適切に評価できるように、対象とする地域における騒音・振動・低周波音の状況の変化を明らかにすることである。

冒頭で述べたとおり、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めた場合には、予測を行う段階では、予測の手法は具体化していることとなるが、改めて調査の結果を勘案するとともに、予測及び評価に関する最新の知見の把握に努める必要があり、その結果、必要に応じて予測及び評価手法の見直しを行う場合も考えられる。また、単独の発生源からの影響だけでなく、地域特性や事業特性によっては、複数の発生源からの騒音の影響について予測及び評価を行う必要が生じることも考えられる。

環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に誤差並びに不確実性があることに留意する必要がある。

予測の不確実性には、予測の前提となる現状の自然的・人為的変動、現状の把握にあたっての測定誤差及び予測モデルのそのものの限界やパラメータ・原単位等に内在する不確実性等がある。予測の不確実性については、評価に際して考慮するだけでなく、不確実性の状況に応じ、事後調査の実施について検討する必要がある。

予測にあたっては、対象とする発生源、評価量(LAeq、LA5等)、予測条件、評価の観点、予測の不確実性等を明らかにする必要がある。

なお、将来的な予測の不確実性の低減に資するためには、予測方法や予測条件の研究、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。

[1]予測項目の考え方

項目の選定については、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と地域特性から抽出された環境の変化による影響をうける環境要素との関係を厳密に検討する必要がある。予測、評価量(表1-2-2~1-2-3)について行うことが基本となるが、法令に基づく評価量以外の予測1-30)についても、必要に応じて検討することが望ましい。また、同時に複数の発生源が存在する場合には、複合騒音の予測を検討することが望ましい。この場合、個別の発生源からの騒音を合成して複合騒音を予測するためには、技術的に合成が可能な評価量である等価騒音レベル(LAeq)による予測を行うものとする。

また、地方公共団体において環境基本計画や規制条例等による基準や目標が定められている場合には、当該施策との整合性を評価するために必要となる予測項目を選定する必要がある。

|

[2]予測手法の考え方

予測手法は、伝搬理論計算式、経験的回帰式、模型実験、類似事例の参照、その他の適切な手法から対象事業の内容等を勘案して選定することとなる。騒音・振動については、学会等により各種発生源(自動車、鉄道、航空機、工場・事業所等)に対応した汎用性の高い予測式が提案されているが、これらの予測手法を用いる場合においても、予測式を単に適用するのではなく、予測式の適用条件や不確実性等を十分に考慮する必要があり、その結果として、複数の予測手法を併用する場合も考えられる。また、予測項目の等価騒音レベル、時間率騒音レベルや騒音レベルの最大値等の物理的意味をよく認識し、必要に応じて予測の不確実性を明らかにするなどの対応が必要である。

予測に用いる技術手法については、既往の技術マニュアルや評価書等を参考にするばかりでなく、以下に示すような環境影響評価技術に関する図書資料や、学会の論文等、あるいは海外の予測手法を参照することが必要である。なお、海外の手法を用いる場合には、我が国とは異なる気象・地形条件等に合わせて作成されたモデルであることに十分留意する必要がある。

- 「環境アセスメントの技術」(平成11年8月 (社)環境情報科学センター)

- 技術シート(本中間報告書 第5章)

- 地方自治体の環境影響評価技術指針

- 「騒音制御工学ハンドブック」(平成13年4月 (社)日本騒音制御工学会)

(ア)予測の不確実性

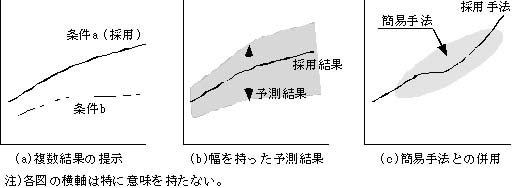

予測の不確実性の原因には、予測条件となる現況の変動、測定誤差、計算に用いるパラメータ等の不確実性、予測式の限界等のさまざまなものがあるが、これらの不確実性が予測結果に与える影響を常に考慮し、予測結果の記述にあたってはその不確実性についても言及するとともに、単一の前提条件、予測手法による単一の結果に固執することなく、必要な場合には複数の予測条件や予測手法1-31)による結果を併記するなどの柔軟性が求められる(図1-2-3参照)。特に、交通量に代表される交通条件1-32)のように、それ自体が人口の増加や周辺の開発といった想定を含む予測条件については、その妥当性や不確実性を十分明らかにして示す必要がある。

また、予測式により、現在の状況を予測(現況を再現)し、現況調査結果と比較することにより、予測式の不確実性を把握することも可能である。

図1-2-3 複数の予測手法による結果提示のイメージ

|

(イ)手法の重点化・簡略化1-33)

環境影響評価の対象とすべき要素について、地域特性の把握の結果、環境の著しく悪化した地域が存在する場合や、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合等については、手法の重点化を、一方、類似事業の事例などから判断して環境影響が極めて小さい場合等については手法の簡略化を検討する。手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、予測地点、予測期間・時期等の増減等も含めて検討する。

なお、国又は地方自治体の環境保全施策として定量的な基準が示されている場合には、基準と比較して評価できるよう、手法の簡略化を行う際には留意する必要がある。

|

[3]予測条件の考え方

予測に用いる原単位等の予測条件は、既往の環境影響評価に用いられた資料を参考とすることのみならず、新たなデータの有無を確認し、必要に応じてこれらを取り入れることが必要である。場合によっては、複数の予測条件に基づく予測結果を併記することも考えられる。特に建設機械の音響パワーレベル等の原単位については、新しい建設機械の開発等により、常に変化するものであることを念頭に置く必要がある。

また、事例の引用又は解析による予測を行う場合には、伝搬特性や周波数特性等、これらの予測条件に該当する条件の類似性を、不確実性を考慮しつつ、極力明らかにする必要がある1-34)。

|

(ア)原単位の検討

騒音、振動の予測の基本となる原単位(音響パワーレベル、基準点振動レベル等)については、「実測により設定された原単位」と「施策の目標から設定した原単位」に大きく分けられる。また、パワーレベルや基準点振動レベル等の原単位は、設定条件及び評価指標との整合性について確認する必要がある1-35)。

「実測により設定された原単位」を用いる場合には、測定条件や類似性を明らかにする必要がある。しかし、予測と全く同一の条件での測定は、現実として不可能であることから、条件に起因する不確実性を明らかにした上で用いる必要がある。

「施策の目標から設定した原単位」については、施策の実現可能性の検討が必要であり、実現性が確実でない場合1-36)には不確実性があるものとしてその内容や程度を明らかにする必要がある。

また、道路を走行する自動車については、2車種(大型車・小型車)に分類して予測する場合が多いが、工事用車両の大型ダンプトラックやトレーラー等を利用する場合には、騒音レベルの大きい特大車に留意するなど、より現実に即した原単位の設定を行う必要がある。

|

(イ)伝搬特性

騒音の伝搬特性を決定する要因は、距離以外にも、気象条件、建物による遮音、地表面の性状等の様々なものがあり、近年では、空気による音響吸収、障害物による回折効果、地表面における反射等の影響を考慮した計算方法も示されている。

これらの伝搬特性を必ずしも全て予測に網羅する必要はないが、伝搬過程全体の精度を考慮して、必要と考えられる要因は取り込んでいく必要がある。

振動については、距離及び地盤種別が伝搬特性を決定する大きな要因として挙げられ、前者は「幾何減衰」、後者は「内部減衰」と呼ばれ、理論上の減衰式が存在する。理論上の減衰式を用いる場合、伝搬する波動(表面波、実体波)や地盤条件の捉え方が影響するため、これらを明らかにする必要がある。また、道路交通振動のような不特定多数の移動発生源による振動や、振動源が地中にあり複雑な伝搬特性を持つ地下鉄振動は、多様な前提条件の下で複数の予測式が提案されている。このような場合には、計算式を類似事例に当てはめて比較照合すること等により、予測式の適用性を明らかにする必要がある。特に、地中が振動源となる道路のトンネル部や地下鉄については、供用時における環境保全対策の実施が困難である場合が想定されるため、伝搬特性の不確実性については吟味が必要である。

(ウ)周波数特性

騒音・振動・低周波音はいずれも様々な周波数の空気振動及び地盤振動であり、遮音・吸音や回折等を検討する場合には周波数特性の検討が必要である。特に、遮音・吸音材料を用いた環境保全対策を想定する場合や、空気振動及び地盤振動が数百m~数㎞も伝搬する場合には、周波数特性を考慮する必要がある。

(エ)その他

(a)将来交通量

環境影響評価に用いられる将来交通量は、道路整備計画を踏まえて設定した目標対象年の道路ネットワークとOD表を用いた交通量配分シミュレーションによる設定や、現状交通量に道路整備計画等から得られる伸び率を用いて設定されることが多く、表1-2-5に示す事業特性や地域特性を勘案し、適切な方法を設定する必要がある。

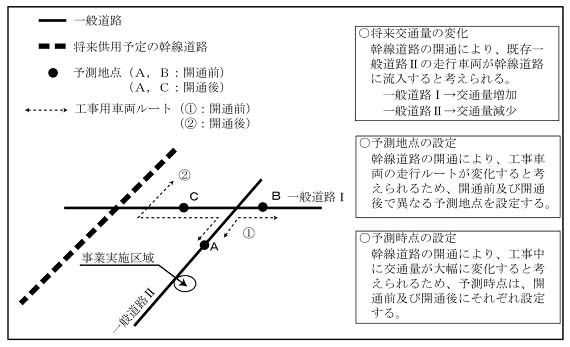

推計にあたっては、将来における交通ネットワークの構築については慎重に検討する必要があり、道路や鉄道の新設・改良の計画のみならず、実施中の事業についても、進捗に留意し、より妥当性のある交通ネットワークの設定に努める必要がある。特に、高速道路の供用等、将来のある時点で交通ネットワークが大きく変化する場合には、交通量等の設定を十分に検討する必要があり、その考え方の一例を図1-2-4に示す。

表1-2-5 将来交通量に関連する事業特性及び地域特性

|

図1-2-4 道路が新設されることにより将来交通量が変化する場合の考え方(例)

(b)走行速度

予測条件の走行速度は、法定速度や設計速度を用いることが多い。しかし、法定速度や設計速度よりも小さい規制速度が設定される場合や、渋滞の発生が考えられる場合など、実際の走行速度と予測条件の走行速度が異なることを、不確実性として明らかにすることが望ましい。

なお、夜間の交通量が著しく少ない場合などにおいて、規制速度を上回る速度での車両の走行が考えられる場合には、「関係機関に速度規制の強化を働きかける」、「工事用車両の運転者に規制速度の遵守を徹底させる」といった事業者の立場に応じた環境保全措置も明らかにすることが必要である。

(c)家屋による減衰及び増幅1-37)

騒音の環境基準は、会話影響及び睡眠影響の防止の観点から基準値を定めており、建物の防音性能に応じて屋外での基準を定めている。しかし、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる場合には、屋内へ透過する騒音に係る基準により評価することも可能であり、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」(昭和55年法律第34号)に基づき防音助成が行われている地域等では、適用が可能な場合も考えられる。その場合には、家屋による減衰効果を設定する必要がある。

振動については、家屋により減衰する場合と増幅する場合があり、特に屋外を予測地点とし、感覚閾値(それ以下では人体が振動を感じるか感じないかの値)による評価を行う場合には、家屋による振動の増幅効果により家屋内で感覚閾値を上回る可能性があることを考慮して検討する必要がある。

|

[4]予測地域の考え方

予測地域は、原則として事業の実施により騒音・振動・低周波音が一定のレベル以上変化する範囲を含む地域とする必要があり、一般的には調査地域に包含される。この範囲は事業の規模や内容によって変化するものであり、予測の不確実性や地域特性に配慮する必要があり、安全サイドの考え方から広めに設定することになる。また、調査を実施した結果から予測する必要がないと判断された地域がある場合には、調査地域から予測地域を絞りこむことができる。

工場や鉄道等の固定発生源の場合は、発生源の条件等の把握が容易であることから、一般的な予測式によって試算して範囲を設定することが可能である。また、自動車等の移動発生源の場合は、影響は比較的周辺に限られることから、道路沿道の数十mから数百mの範囲が予測地域の目安とされる。また、騒音に係る環境基準において、「一般地域」、「道路に面する地域」、「幹線交通を担う道路に近接する空間」が定められているので、予測地域の設定にあたっては、その考え方を参考とすることが可能である。

予測地点については、調査地点と同様に環境の状況の変化を重点的に把握する場合に設定するものであり、定点での評価を必要としない場合には必ずしも予測地点の設定を必要としないが、「(1)

[4]

調査地点の考え方」における「(イ)特に影響を受けるおそれのある地点」、「(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点」、「(カ)法令等により定められた地点」のある場合には、これらの地点を予測地点とすることが考えられる。また、予測地点の設定・選定に際しては、事後調査や環境監視計画などにも配慮することが望ましい。

また、騒音の予測地点における鉛直方向の高さは通常1.2mで設定されるケースが多いが、周辺に高層建築物が存在しているような場合には、生活実態に対応して高さ方向を考慮に入れた地点の設定1-38)を検討する必要がある。

|

[5]予測時期の考え方

予測時期は事業の実施に伴う発生源の活動を時系列的に検討して決定するが、大きくは、事業の工事中と供用後に二分される。

(ア)工事中

工事中については、工事計画全体にわたって時系列的に工事量の変化、工事区域の変化等を把握するとともに、建設機械の稼働に係る予測については、予測地点に最も近い位置で建設機械が稼働する時期、もしくは、発生する騒音・振動レベルが最も大きい工種を行う時期を予測時期とし、工事用車両の走行に係る予測については、工事用車両の走行台数が最も多くなる時期を予測時期とする。

また、工事期間が非常に長い場合や、図1-2-4に示したように工事中に工事用車両走行ルートの変更が考えられる場合には、工事の中間的な時期における予測の実施についても検討する。

(イ)供用後

供用後については、事業の供用後において施設の稼働や車両の走行等が定常状態となる時期とする。

なお、事業が長期にわたって段階的に実施される場合や中間段階において環境の状況が大きく変化する場合には、それらの経年変化を把握し、適切な時期に予測を行う。

(ウ)その他

廃棄物の最終処分場の建設等は工事期間と供用期間が重複することが想定される。このような場合においては、工事の実施及び施設の供用の両面から環境への影響を勘案し、影響が最も大きいと考えられる時点を検討し、予測時点として設定する。

(3)評価の考え方

環境影響評価法における評価の考え方は、大きく以下のア、イの2種類があり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行う必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行う必要がある。

ア及びイの評価を行う場合には、イの基準等との整合が図られた上でさらにアの回避低減の措置が十分であることが求められる。

|

||||||||

(基本的事項 第二項五(3)) |

環境基準や規制基準等が設定されている騒音、振動については、上記ア及びイの評価を併用することとなる。従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われていたため、特にアの視点による評価を行うための調査・予測・評価手法の選定には、手戻り等を生じないように十分な検討を行う必要がある。

アの環境影響の回避・低減の評価では、発生源での評価と、影響を受ける地点での評価があり、状況に応じた適切な評価が求められる。また、イの評価にあたっては、単に基準値と比較するだけでなく、予測結果の不確実性を踏まえた評価が必要である。また、基準値には規制法による発生源に対する基準と環境基準に示される影響を受ける側の保全を目的とした基準があり、評価にあたっては留意する必要がある。

留意事項1-24)で記載したが、環境基準は環境保全上維持されることが望ましい基準として定められる行政上の目標となるべきものであり、人の最大許容限度や受忍限度といったものとは概念上異なり、幅広い行政の施策によって達成を目指すものである。一方、要請限度や規制基準等は、対策の要否を判定する指標であり、環境基準達成に向けて講じられる諸施策として考えられる。イの評価にあたっては、このような背景を理解した上で、事業による影響を適切に評価する必要がある。

騒音の評価においては、対象とする特定騒音について評価を行うことが一般的である。しかし、予測地域の地域特性等から、一つの特定騒音のみならず道路騒音と建設工事騒音など複数の特定騒音による複合影響が想定される場合は、複合騒音の影響といった観点からも評価を行うことが重要である。しかしながら、各種発生源からの騒音それぞれの特性が多様であり、評価量も異なるため、複合騒音の予測・評価方法等に課題は残る。したがって、複合騒音を直接評価することは現在のところ難しいが、例えば、個別に各々の特定騒音の影響の程度を把握し、相対的に複合騒音による影響を回避・低減の視点に立って評価する方法や、等価騒音レベルで複合騒音のレベルを予測して、現況の騒音レベルや環境基準と比較する方法等が考えられる。また、基準等との比較による評価のみならず、対象とする特定騒音の発生状況(回数・継続時間等)を考慮して回避・低減の評価を行うことも可能である。

振動の評価においては、多くの環境影響評価で指標とされている道路交通振動の要請限度が感覚閾値に比較して高いことが現状において大きな課題として指摘されている1-39)。また、振動の調査、予測及び評価は、一般的に屋外で行われているが、家屋により振動が増幅され、家屋内での振動レベルが屋外よりも大きくなる場合があるため、評価に際しては、家屋による振動の増幅効果についても考慮することが望ましい。さらに、最近では、全身振動評価の国際規格の改訂に伴い、建物内での人体振動に対する応答の評価方法について関係研究機関において検討中であり、評価に際しては参考とされたい。

基準が設定されていない低周波音については、「感覚及び睡眠への影響」、「圧迫感・振動感の評価」及び「建具等のがたつきの評価」等の評価指針値が関連研究機関等において検討中であり、ISO国際規格等と合わせて、評価の参考とされたい。

|

[1]回避・低減に係る評価

回避・低減に係る評価は、事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし、評価するものであり、その手法の例として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討する方法や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する方法が基本的事項に挙げられている。それ以外の手法としては、振動を感覚閾値で評価する方法や、低周波音をG特性音圧レベルや、家具や扉のがたつきが発生するかしないかで評価する方法、あるいは、現況よりも環境を悪化させないことで評価する方法等も挙げられる。このように、回避・低減に係る評価方法は様々であるが、事業者の環境影響を回避・低減しようとした視点を明らかにし、それに向けた努力・配慮を評価することが「回避・低減に係る評価」である。したがって、後述する「基準又は目標との整合に係る評価」とは異なり、統一的な手法が存在するものではなく、地域特性や事業特性による当然異なってくるものである1-40)。

道路に面する地域のように環境基準が設定されている場合、環境基準の達成のみが必要とされ、それが達成されることで十分と認識される場合があるが、事業者の環境影響を実行可能な範囲での最大限回避・低減の努力・配慮等を「回避・低減に係る評価」として明らかにすることが重要である。

また、回避・低減に係る評価は「基準又は目標との整合に係る評価」とも密接に関係しており、例えば、現状において環境基準を満足していないなど、基準等との整合が図られないため、より一層の回避・低減の措置を検討した場合には、そのような視点を明らかにして、双方の評価を併せて総合的に評価することが望ましい。

|

[2]基準又は目標との整合に係る評価

基準又は目標との整合に係る評価は、対象事業の実施に関して、国・地方自治体が策定した環境保全施策に沿っているかどうかを評価するものである。基準又は目標には、規制基準のように強制力をもっているものもあれば、低騒音型の建設機械の導入といったような努力目標もある。また、基準には、新幹線の環境基準の類型指定のように、環境影響評価手続きが終わった後に行政手続きに入るものもある。また、地方自治体の環境基本計画等では、独自の目標や基準を策定している場合もある。このように、基準又は目標の考え方は多様である。評価にあたっては、このような基準又は目標の考え方の内容を明らかにするとともに、基準値・目標値が設定されているのであれば、どの発生源の騒音・振動を評価の対象としているのか、その場合、どのような条件下での評価なのか、評価量は何を用いるのか等を明らかにする必要がある。

(ア)基準値又は目標値との比較の考え方

基準値又は目標値との整合を検討した結果は、一般的に「達成している」、「達成していない」と表現されることが多いが、更に踏み込むと、「現況で達成していないため、達成できない」、「最大限の環境保全措置を行ったが、達成していない」、「基準を達成するまで環境保全措置を実施したため、達成している」、「達成すると予測されるが、予測の不確実性を考慮すると、達成しない場合も考えられる」等、様々な状態が考えられ、事業者の実行可能な範囲内での環境への配慮1-41)は、個々の状況に応じて期待されるものである。また、「基準を達成するまで環境保全措置を実施することとしたため、達成している」場合や、「達成すると予測されるが、予測の不確実性を考慮すると、達成しない場合も考えられる」場合等には事後調査の実施を検討する必要があると考えられる。

(イ)予測の不確実性の考え方

予測には必ず不確実性が伴うため、定量的な基準や目標と比較する際には、不確実性の程度を十分に考慮しなくてはならない。不確実性の程度が大きい場合には、事後調査や、不確実性を考慮した環境保全措置の実施等を検討する必要がある。

(ウ)基準又は目標と整合しない場合の考え方

騒音、振動については、環境基準等の基準値が設定されていることが多く、基準値の達成は当然求められるものである。しかし、工事用車両の走行による道路交通騒音や飛行場の拡張による航空機騒音等のように、既に騒音の影響がある場所に更に騒音の影響を付加するような状況においては、事業者単独で実行可能な環境保全措置のみでは基準値の達成は非常に困難な場合がある。このようなケースにおいては、基準又は目標との整合が図られない理由・内容を明らかにするとともに、回避・低減の措置による付加分の低減の程度(低減率等)、現況の騒音・振動の状況の変化等を明らかにして、その回避・低減の措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられている否かを総合的に評価する。

(エ)その他

道路交通振動については、要請限度を評価の指標として採用した事例が多いが、要請限度は、本来「道路管理者又は公安委員会に対し道路交通振動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請」するための指標値であり、環境影響評価の評価にあたっての基準・目標となりうる性格を有していないことに留意する必要がある。

|

[3]その他の留意事項

(ア)事業者以外が行う環境保全措置

事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていること等を客観的資料に基づき明らかにする必要がある1-42)。

(イ)防音工事の考え方

騒音について、最大限の環境保全措置を実施しても基準値を達成できない場合、受音側での防音工事1-43)を実施する場合がある。防音工事自体は法的にも位置づけられており、否定されるものではないが、環境影響評価における環境保全措置の検討に際しては、事業による環境への影響を回避・低減することが優先されるものであることから、防音工事の検討に至るまでの検討経緯や実行可能な範囲での環境保全対策について、明らかにする必要がある。

また、環境影響評価の手続きが終了した後、あるいは事業着手後であっても、環境保全技術の開発等により、より良い環境配慮が可能となる場合があるため、防音工事を始めとする継続的な検討の方針等についても明らかにすることが望ましい。

なお、既存飛行場における滑走路の延長や道路の新設に伴い既存道路の交通量が著しく増加する場合等においては、事業者により実施可能な騒音の発生源や伝搬経路における環境保全対策の実施が非常に困難であり、必要に応じて、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」や「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に基づく防音助成等を積極的に適用して、地域の騒音環境を改善していかなければならないことは言うまでもない。

(ウ)一過性の影響に対する考え方

騒音・振動・低周波音は、他の環境要素とは異なり、影響が環境中に残留しないことから、影響等が一過性となることがある。その場合、影響の頻度や継続時間、発生時間帯等を考慮した評価の視点も重要であり、発破作業において使用する薬量と回数の関係や、建設作業において使用する建設機械の大型化と工期の短縮の関係など、柔軟な検討が望まれる。

|