参加型アセスの手引き

4.コミュニケーション・ツールに関する情報

(1)「人と自然との豊かなふれあい」とコミュニケーション(島津康男委員)

「人と自然との豊かなふれあい」は、アセス法で新しく取り入れられた評価項目の一つですが、その扱いは法アセスのできを決めるものといえます。その理由は、

(1)これにはもともと絶対的な評価基準がないので、事業者の見方がはっきり現れ、そのアカンタビリティの質が問われること。

(2)合意形成のツ-ルであるアセスでは、事業者がその結果をどう伝えるかが重要ですが、「人と自然との豊かなふれあい」では地元住民の思い自体がアセスの対象となるため、それをくみ取るために調査段階からコミュニケ-ションが重要となること。

の二つからです。すなわち、環境項目の中で住民等とのコミュニケ-ションがもっとも重要な分野なのです。

環境省の「自然環境のアセスメント技術」(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)では、「人と自然との豊かなふれあい」で評価すべき影響を、次の3つの側面に分けています。原文では難しい表現をしていますので、なるべくわかりやすく翻訳したものを※以下に示しました。

第一の側面 ふれあい活動が行われている場(空間)の状態

※地形や植生、湧水といった自然条件から、公園・博物館といった文化施設までのふれあいの基盤を指し、地図の上に落とせるものといってよいでしょう

第二の側面 ふれあい活動(利用)の状態

※散歩やハイキング、集会等に、どんな頻度でどんな使われ方をしているかを指し、第一の側面で作った地図の上にコメントとして記入するものです

第三の側面 人々が享受しているものの価値や認識の状態

※第二の側面に出てくる利用の状況をどう思っているかを指し、すぐれて主観的な問題です。

上記のマニュアルでは、これらの側面について段階的に調査することを求めています。しかも、外部からの調査者(コンサルタント)が地域の情報ゼロ、つまり地元住民とのコミュニケ-ションがゼロの状態から出発し、現地に入って調査をするという帰納型のアセスメントを想定しています。これは、これまで行われてきた生物調査のやり方と同じで、調査対象が生物から住民に変わっただけです。

しかし、果してそれでいいのでしょうか。はじめから住民が主体的に参加し、上記の3つ側面を自分たちで実施する方法があってもいいのではないでしょうか。その例が「環境診断マップ」であり、そこでは第一段階に当たる地図を作ると同時にコメントをつける第二段階があり、さらにそれを点数表示する第三段階までを行っています。万博はその手法を利用した事例です。日本自然保護協会の「里やまの自然調べ」も同じ考え方にたったもので、ともに住民自身が作成するところ、つまり調査者はむしろ表にでないところに特徴があります。

この、住民主体の調査と環境アセスメント報告書の作成との関係を具体的に検証したのが、日本自然保護協会が主催した『環境アセスメント「人と自然との豊かなふれあい」を考えるワ-クショップ~フィ-ルドから”かかわり”を読みとる目~』です。2000年2月18日~20日のワ-クショップでは、千葉県本埜村で「自然の素材でうまく作っているもの、使っているもの」「景色に溶け込んでいるもの、違和感のあるもの」「歴史を感じるもの、人のかかわりが切れそうなもの(薄れているもの)」、「それぞれが関心をもったもの」「自然とのつながりをとり戻す利用のアイデア」の5つの観点から、参加者が5班に別れて現地調査を行っています。現地は、下総台地の雑木林とその間に入り込む田とからなります。各班は3~4名の参加者からなり、これらは各地で自然を守る市民活動をしている人です。そして、各班ごとにこの地域に詳しい専門研究者がオブザ-バ-として参加しています。いわば、経験豊かなコンサルタント技術者が初めてのフィ-ルドに入るという方式のシミュレ-ションになっているわけです。

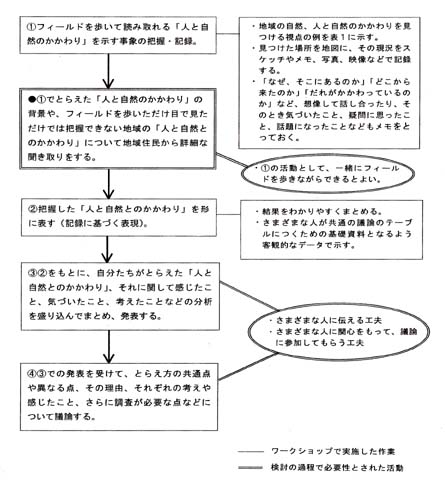

現地調査とその後での検討作業の過程は図6に示した通りで、環境省マニュアルでいう妥当性の検討の目的から、「地図に落とす」「聞き取り」「認識の分析」「皆に伝えるための形にする」の経過を経ており、特に最後のまとめはアセスメントの報告書にとって重要な過程です。

結論として、情報ゼロの状態で現地に入り、第三者として「アンケ-ト」をとるといったこれまでのコンサルタントの手法ではとても目的を達しえず、旧住民・新住民と一緒にフィ-ルドを歩き、土地への思いなどを議論する必要があること、つまり住民を主役としながら聞き役に回り、コミュニケ-ションをとることが先決であることを示しています。これは矢作川方式における「環境の現場監督」に通じるものであり、リスク・コミュニケ-ションにおけるファシリテ-タ-や参加型計画におけるモデレ-タ-の役割に通じるものです。

なお、分野によってファシリテ-タ-とかモデレ-タ-とか違った名前がついていますが、ともに図2(16頁)に示した役割を果たすものです。

図6 「人と自然との豊かな触れ合い」ワークショップでの検討プロセス

出所『環境アセスメント「人と自然との豊かな触れ合い」を考えるワークショップ:フィールドから「かかわり」を読みとる目』(2001.6(財)日本自然保護協会)

矢作川は源流を長野県に持ち、岐阜県をかすめて愛知県を二分する形で流れ、三河湾に注ぐ川で、流域面積は2,200㎡、3県の計26市町村、人口120 万を抱えます。中流以下は豊田市を中心とする都市域、上流は過疎の山村という構造を持っています。

1960年代の後半、公害問題が顕在化するとともに、矢作川でも漁業組合が中流以下の工場廃水が川を汚すとして公害反対運動をおこし、パトロールによって工場を告発する過激な行動をとっていました。しかし、川は確かに汚れていますが、いわゆる濁水で、しかも中流以上の山村部に行っても泥水なのです。そこで、川を汚す原因は上流のゴルフ場などの乱開発であることに気づいたのです。

過疎化を止めるには企業誘致がしたい、しかし川は汚せないとの「開発か環境か」の矛盾を解決するために、私は「環境の現場監督」をおくことをはじめました。これは、開発計画のあるところに住み込み、水質・自然環境の調査を行って改変に弱いところを調べて立地選定に生かし、それを地元住民に説明して開発計画を認めるかどうかのお手伝いをするものです。そして、開発がはじまれば、現場にはりついて環境監視を行い、異変の前兆をみつけて工事のやり方を変更させます。その間、すべての情報をミニコミ紙で地元に知らせ、苦情があれば事業者の回答を同じ紙面に載せます。事業者と住民との話し合いの司会者として合意形成の仲立ちを果たすのはもちろんで、「自然と人との通訳」「地元住民と事業者との通訳」を果たすこの役割は、本書にいうファシリテーターの走りです。

事例を積むにつれて、土砂崩壊までに至らなくても工法のまずさによる土砂流失が川を汚すこと、それを防ぐには雨期の工事を避ける、上方から土を押し出すのでなく、下方から土を積み上げる工法をする、などによって開発と環境保全とを両立させることができるようになりました。当時はこのような小規模の開発に環境アセスメントを適用する制度はありませんでしたが、この「環境の現場監督」は、今の言葉でいうと計画アセスメント、事業アセスメントそして事後監視までを一貫して扱うもので、しかも事前の予測に経費をかけるよりも工事の監視の方が有効であることを体験的に知りました。

たとえば、住民の心配が工事用ダンプの通行による交通事故であれば、ダンプの運行経路を決め、どうしても学校への通学ル-トと交差するところでは、環境の現場監督は交通整理の「緑のお兄さん」になります。このように、住民の心配を先取りして解決にあたるわけです。

はじめは私の研究室の学生による試行でしたが、これが一般化されるに伴って、矢作川全域に広がり、「矢作川方式」とよばれるようになりました。また、「環境の現場監督」をビジネスにする企業も現れ、その経費を事業者が「保険料」として負担する方式が定着しました。そして、さらに「流域は共同体」の合言葉で、3つの県にまたがる「流域管理計画」にまで発展しました。

以上の経緯の記録は「市民からの環境アセスメント」(HHKブックス)にあります。

ある発電所アセスでの事例では、事業者は他のアセス事例を教訓に、説明会での事業者の説明振りが重要なポイントになると考え、約1000通の想定問答を作成しました。説明会は、事業者と住民等が直接に対話する機会であり、そこでの事業者の姿勢は、場合によっては不信感や対立的な関係を増幅することもありえます。

とくに焦点となっているテーマについて対面で議論をする場合は、とかく言葉が荒削りになりやすいものです。事業者の側としては、説明責任を自覚しながら、相手の気持ちをなるべく汲んだ対応が求められます。

これは、一般的な会話の基本と共通するものですが、[1]まず相手の質問・意見に対して前向きな姿勢であることを示すこと、[2]手のうちにある情報はきちんと示すこと、[3]具体的な対処の内容をできるだけ示すこと、[4]情報が不足していたり、判断ができない場合はそれを率直に認めて、改善の内容を示すことなどが重要です。

表31は、『化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイド』(ぎょうせい刊、浦野紘平・編著)を参考にしながら、アセスでの説明会や環境行政と住民団体の懇談会などでの経験をふまえて、誠意ある回答の例を作成してみたものです。参考にして下さい。

表31 説明会などでのやりとりの参考例

|

住民等の意見の例 |

反発を招く回答の例 |

誠意ある回答の例 |

|

この町は現在でも環境基準を超えており、健康被害が心配。 |

環境基準は安全側の数値で設定されています。具体的な健康被害の報告は聞いていません。 |

他の地域に比べて問題があるのは事実なので、対策は十分に検討します。具体的に問題になりそうな地点を教えて下さい。 |

|

予測値が環境基準以下なら安全だと言いきれるのか? |

基準値は国が定めたものであり、私たちとしてはこれで判断するしかありません。 |

予測値が環境基準以下であれば絶対安全だとは考えていません。事業後も調査を続け、より低い濃度になるように対策を続けます。 |

|

もっと詳しい情報があるはずだ。 |

私たちもこれ以上は知りません。企業秘密もあり、了解を得るのは困難と思われます。 |

私たちが持っているのはAとBの件のみで、隠していません。ご希望の情報をお教え頂ければ、問合せ先などを調べたいと思います。 |

|

専門家の協力で独自に調査をしたら高濃度の汚染があった。 |

国が定めた方法で測定しました。○○の測定方法は難しく1回の調査で確かなことはいえないと思います。 |

すべての汚染状態を完全に把握しているわけではありません。その調査の方法や内容について詳しい資料を提供して下さい。状況がわかりしだい報告します。 |

|

私の質問にちゃんと答えてほしい |

すでにお答えしたとおりです。私の立場ではこれ以上お答えできません。 |

お答えできていない部分をもう一度簡潔にお願いします。(わからない場合)申し訳ありません。私の知識や情報では不十分なので、関係者に相談してなるべく早くお答えします。後ほど連絡先をお教え下さい。 |

※参考文献:ぎょうせい『化学物質のリスクコミュニケーション手法ガイド』(浦野紘平・編著)

[1]ワークショップで使われる手法

ワークショップは、特別の課題について関心を持つ人々が、小さなグループに分かれて調査、学習、提案、討論など、密度の濃い合意形成のために行う討議で、表32に例示したような何らかの作業が伴う点に特徴があります。

表32 ワークショップ手法の例

|

目 的 |

手法の呼ばれ方 |

内容例 |

|

お互いを知る (アイスブレーキング) |

インタビューゲーム |

初対面どうしで何人かに対してインタビューをし、参加者全員にその人のことを紹介する。 |

|

位置確認ゲーム |

出身や住まい、年代、職業、参加の動機等を看板に示して、そこに移動する。 | |

|

方向性をさぐる |

フューチャーサーチ |

ある未来の理想的な1日の生活についてイメージし、語り合うことを通じて、共通テーマとパターンを発見し、合意形成の基盤とする。 |

|

ビジョンゲーム |

用意されたいろいろな写真の中から、「こうしたい○○町」等、ストーリーに沿って4枚の写真を選択し、起承転結のある紙芝居にして、発表。 | |

|

課題を共有化する |

ファシリテーショングラフィック |

会議の進行にしたがって、壁に張った大きな紙にファシリテーターが、言葉とイラストを併用して、全ての意見を、全体の図式的な構造がわかるように記録していく。 |

|

ロールプレイ・ディベート・ゲーム |

賛成派・反対派や行政代表・企業代表・住民代表等といった立場の違う役柄を参加者内で設定して、作戦会議を経て、模擬討論を行う。 | |

|

簡易KJ法 |

ぼんやりとして体系立っていない意見の断片を一枚の紙の上に明確に図式的構造として浮かび上がらせる。広く知られている方法。 | |

|

地域を知る |

タウンウォッチング |

地図やカメラ、双眼鏡等を使い、インタビューも取り入れながら、ふだんからなれているまちを再発見するための取組み。環境診断マップづくりに展開できる |

|

ネイチャーゲーム |

身のまわりの自然を五感で体験し、自然を感じ取る力を養う。目隠し等により、自然の感触を確認する。 | |

|

評価する |

住民投票ゲーム |

複数の代替案に優先順位を付けて、他人の意見に学びながら、身近な具体的問題から計画、政策レベルの抽象的な問題について重要度を評価する。 |

|

旗立て評価ゲーム |

図式化された計画(整備案の模型等)に対して気になる点や予想と違う点等を記入し、その内容を確認しあいながら、問題や課題を整理する | |

|

予算配分ゲーム |

現実の事業計画に近い予算と工事内容のリストを示し、お金のカードを使って予算を配分する。予算的に見合う項目どうしでの変更や交換等調整を議論する | |

|

原寸確認ゲーム |

施設整備等で、住民参加により作成した計画案をもとに実施設計にかかる段階で、現場で原寸で設計図を落としこみ、参加者で確認、評価する。 |

注:世田谷まちづくりセンター『参加のデザイン道具箱』(1993)等を参考に作成

[2]環境診断マップづくりのすすめ方

住民参加型環境調査(表34に例示)により得られたデータを地図にまとめたものが「環境診断マップ」となります。「環境診断マップ」づくりは、一人ひとりにとって身近な環境を考え、再発見する機会になるとともに、それを持ち寄り、他の人々とともに交流し、話し合う中で、現在の環境をより的確に把握する機会となります。そして、地域のあり方に関して共通の認識を広げていく上で有効です。まとめたマップは、地域の環境情報(保全すべき環境、育てたい環境、改善したい環境など)を視覚的に共有し、地域での開発やまちづくりについて話し合うときの判断材料として活用できます。

環境診断マップづくり講習会のプログラムを表33に例示しました(8時間コース)。この手順は、アセスと同様に、スクリーニング→スコーピング→調査→評価→公表の流れを持っており、アセスの意義などを併せて学習することができます。

表33 環境診断マップづくり講習会のプログラム例

|

1.本調査の前に |

(1)予想をたてる(地元からの参加者の声を参考に) (2)下見をしよう [1]五感を働かせて、いろいろと情報を収集しよう [2]いろんな人にインタビューをしてみよう (3)下見の総括 [1]ポストイットで気の付いたことを既成地図に貼り出して整理。 [2]予想との違いや一致点、全体的な特徴について、議論する [3]マップづくりの方針を決める [4]調査項目の絞込みと方法を考える (数量で表現したり、点数化することなどを念頭に) |

|

2.本調査 (まち歩き調査) |

(1)役割分担 (2)計測や聞き取り [1]いろいろな簡易測定法や数調べを楽しんでみよう [2]「100人に聞きました」インタビューも面白いよ (3)まちあるき調査は「歩くミニシンポジウム」 |

|

3.マップづくり の手順 |

(1)白地図づくり [1]方角(原則は上が北)、縮尺、目安になる施設等を記す [2]用途によって大きさを考える(スキャナーを使う、印刷する等) (2)調査のまとめ [1]本調査をもとに感想を出しあい、マップづくりの方針を再確認 [2]種類とか、テーマ別に、字の色やポストイットの色を変えるなど して、地図上に調査の結果を再整理する [3]再整理したら、もういちど全体を見て、まとめ方を議論する (3)地図上での表現 [1]地図上で表現できるものは凡例を考え、印や色付け等を施す。 [2]他人にわかる表現の工夫、必要に応じて欄外や別紙の工夫 [3]調査者の名前と担当、凡例、日時を余白に記して、仕上がり。 (4)環境診断 [1]再度、感想を出し合う(地図にして改めてわかったこと等) [2]地図をもとに環境まちづくりの提案を議論する [3]発表の仕方や担当者を決める。 |

作成:あおぞら財団

表32 住民等参加型環境調査の事例と出典・問合せ先

大気環境

カプセルを使った二酸化窒素の測定

内容

二酸化窒素捕集液のついたろ紙を入れたカプセルを屋外に取り付け、24時間後に回収する。カプセルの中に二酸化窒素調査薬(ザルツマン試薬)を入れると、中のろ紙の色が変化する。二酸化窒素濃度が高いほど色は濃く変わり、比色計で測定した値をppmに換算する仕組み。全国各地の大気汚染測定運動で活用されている。

参考

・天谷和夫『みんなでためす大気の汚れ』(合同出版,1989年)

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

・公害環境測定研究会『公害環境測定研究・年報2000(第5号)』(2000年)

・第4回大阪NO2簡易測定運動本部実行委員会『1994年度(第4回)大阪NO2簡易測定運動調査報告書』(1995年)

問合せ先

「大阪から公害をなくす会」ではカプセルの提供、検査をおこなっている。(TEL:06-6463-8003)

ペットボトルを使った粉塵(SPM)測定

内容

ペットボトルに水を入れ、ろ紙をはさんだホルダーをボトルの口につける。ボトルの底に開けた穴から水を落とすと、落ちた水と同じ体積の空気がボトルに入るので、そのとき、白いろ紙の上に粉塵が集められる。ボトルとバケツを使うやり方と、ペットボトル2本を使うやり方がある。人が1分間に吸う9リットルの空気を集める。交差点やゴミ焼却炉の近く等、条件の違う様々なな場所で測定できる。

参考

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

・公害環境測定研究会『公害環境測定研究・年報2000(第5号)』(2000年)

問合せ先

・酸性雨調査研究会 FAX:03-3822-8646

・機材は「ラックオフィス」(TEL:03-3846-4651)

・「大阪から公害をなくす会」(TEL:06-6463-8003)

樹木のCO2の吸収量をしらべる

内容

樹木の「幹の太さ」から、樹木1本の「葉の面積の合計」を求め、そこから樹木1本が1年間に吸収する二酸化炭素の量を算出する方法。「葉の面積合計」や1年間に吸収する二酸化炭素の量を求める方法は、環境庁が計算式や表を公表している。

参考

・平成11年度「こども葉っぱ判定士」事業パンフレット『大気を守る樹木の働きを調べよう』(環境庁大気保全局)

酸性雨の状況を知る

内容

雨水を集めて量をはかり、pHの測定をおこなう。携帯用pH計を使うか、指示薬入りのチューブを使う。全国各地で取組まれているので、他の地域との比較をおこなうことができる。

参考

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

・環境庁

・全国一斉こども酸性雨調査

・酸性雨調査プロジェクト http://pine.fukuyama.hiroshima-u.ac.jp/sanseiu/

・酸性雨調査研究会

指標生物による大気汚染調査(アサガオ、マツの葉、カイガラムシ)

内容

身近な植物や生物を指標にして、環境調査をすることができる。たとえば、アサガオを使って、葉に生じる光化学オキシダントの被害や、花びらに生じる酸性雨の被害を調べることができる。岡山県の水島コンビナートによる大気汚染の公害運動では、「あさがお運動」と称して、1984年から3年間にわたって調査が実施された。参加者は葉書で被害葉の割合を知らせる方法をとり、約4000人の参加があった。

マツは葉の気孔がくぼんでおり、ヤニが分泌されていることから大気中の粒子状物質がたまりやすい特性をもっている。これを利用して、顕微鏡でマツの葉を観察し、汚れが詰まった気孔を調べることで、空気の汚染の指標とすることができる。

また、環境が悪化することによって増加する昆虫、カイガラムシを指標生物にして、その発生数を調べることで大気汚染の程度を測ることもできる。

参考

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

・(財)日本自然保護協会『指標生物 自然をみるものさし フィールドガイドシリーズ[3]』(平凡社,1994年)

星空観察による、大気汚染、光公害調査

内容

星の見え方、数を調べることによって、街の照明がどれだけ無駄に空にもれているか、大気がどれだけ汚れているかを知ることができる。環境省が指定する時期と時刻に、双眼鏡で指定の星の観察をおこなう。あらかじめ決められたフォーマットに見えた星を塗りつぶしていき、報告すれば、後日、資料が配布され、他地域のデータと比較することができる。

参考

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

騒音・音環境

サウンドマップづくり、音の探検

内容

騒音対策や地域の音環境保全を目的に、音を通じて地域の特質やその潜在的資源を把握する活動。「サウンドスケープ(耳でとらえた風景/音風景)」という考え方にもとづいて、自然界の音、人間の活動音、機械の音や交通の音等、あらゆる音をとらえることで、特定地域の個々の音や音環境の全体がそこに生活する人々や社会と、どのように関係しているのかを問題にする。

音環境の聞き取りや騒音測定をワークショップ形式でおこなったり、結果をマップにする取り組みが各地でおこなわれている。

参考

・『音環境モデル都市事業 魅力ある音環境づくりのために・・・・・生活騒音対策モデル都市推進事業報告書』(環境庁大気保全局,1998年)

悪臭・かおり環境

かおり環境マップづくり

内容

騒音、音環境調査と同様、身近な臭気やかおり環境を再認識するきっかけとして、調査した結果をマップにする活動がある。地域の臭気やかおり環境の特徴を把握することで、望ましいかおり環境の創出について考えていくための素材となる。

参考文献

・『かおり環境普及推進マニュアル』(環境庁大気保全局,2000年)

水環境

水質検査

内容

川や池の水を現場で測定する場合は、肉眼による色の測定や、においの測定、pHの測定等をおこなうことができる。採水した水を持ち帰って、リン酸や窒素酸化物、COD(化学的酸素要求量)を調べるにはパックテストで測定することができる。また、水生生物や水辺の植物の種類や個体数を調べることで、水の汚れの程度等を調べることができる。

参考

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

・(財)日本自然保護協会『自然観察ハンドブック フィールドガイドシリーズ[1]』(平凡社,1994年)

生物多様性、生活環境等

原風景・原体験聞き取り調査

内容

地域の自然や文化環境等がどのように変化してきたかを、古くから住む人からの聞き取りにより調べる。調べたい年代の地図を拡大コピーし、それを見ながら話を伺う。行動や自然の種類等に応じて色分けして整理するとわかりやすくなる。環境履歴の把握にも役立ち、潜在的な土壌汚染の危険性等を調べるきっかけともなる。地域の人々が歴史的に大切にしてきた自然環境や文化、その豊かな関わり、再生すべき環境等の把握にとって有効である。

参考

・あおぞら財団ほか『都市に自然をとりもどす 市民参加ですすめる環境再生のまちづくり』(学芸出版,2000年)

タンポポ分布しらべ

内容

タンポポの種類と分布をしらべ、地図化する活動。在来種の「カンサイタンポポ」と帰化種の「セイヨウタンポポ」ではその生育環境がことなることから、その地域の環境を診断することができる。また、タンポポの結実率も環境評価の目安となる。

大阪府内では1975年から5年ごとに一斉調査がおこなわれている((社)大阪自然環境保全協会)。

参考

・あおぞら財団ほか『都市に自然をとりもどす 市民参加ですすめる環境再生のまちづくり』(学芸出版,2000年)

・左巻健男・市川智史『誰にでもできる環境調査マニュアル』(東京書籍,1999年)

緑環境ラインセンサス調査

内容

道路沿道の緑の量をしらべるのに「ラインセンサス」という方法がある。道路と宅地の接するところに緑や土がどの程度あるかを調べ、色分けすることで、地域の緑環境の様子がよくわかる。

色分けは4種類ほどで、「人の背丈以上の樹木がある」「人の背丈以下の樹木」「土のある地面、砂利」「アスファルト・コンクリート舗装」等。

参考

・あおぞら財団ほか『都市に自然をとりもどす 市民参加ですすめる環境再生のまちづくり』(学芸出版,2000年)

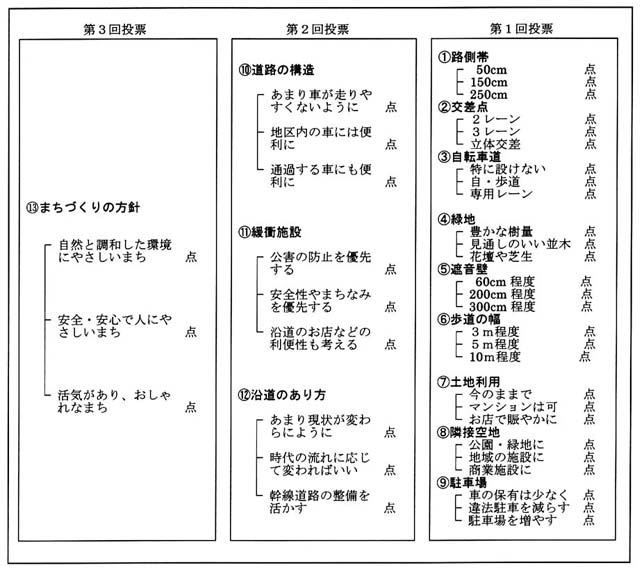

[3]住民投票ゲーム

このゲームは、3つの選択肢に対して白黒を付けるのではなく、微妙な考え方や感じ方を10点満点の配分の中で表現できる点に特徴があります。また、最初に身近で具体的な問題から入って、その結果を勘案しながら、中位(計画レベル)、そして同様の手順を経て上位(政策レベル)へとすすみ、全体の考えに学びながら投票できる点がもうひとつの特徴です。

投票結果は全部で13問のツリー状に示されます。これを下位から上位へとみると参加者全体の意識の方向性がみえてきます。逆に、上位から下位に戻ってみると、代替案を設計する際の対策の要点や組合せ方などが浮かび上がってきます。ファシリテーターは各設問の選択肢についてその利点や留意点を公平に説明し、参加者はその説明を聞いてから採点します。

住民投票ゲームの成否は、設問の設計が的確かどうかにかかっています。設問の選択肢づくりは、代替案を検討する過程の重要な要素となるので、専門家、事業者、住民等が意見交換をしながら作り上げていくことが望ましいでしょう。

図7は、道路環境対策をテーマに行った住民投票ゲームの設計例です。

図7 住民投票ゲームの設計例

[4]カードを使った討議

PCMワークショップやKJ法など、カードを使った議論のすすめ方がいろいろあり、ワークショップでは多用されています。カードを使うことにより、参加者の意見が対等に扱いやすくなるからです。実力者の意見も声の小さい人の意見も一枚のカードとして扱われ、参加者の合意がないとそのカードを排除することはできません。

一般的なすすめ方は、設定されたテーマについて、参加者が思いつくことをなるべく多くカードに記入し、それを紹介しながら(かき混ぜて他者が紹介する方法もある)、大きな白紙に置いていきます。その際、似たような意見は同じ場所に、違った意見は離して置くようにします。全員がカードを置き終わったら、関連性や違いに注意しながらグループ化し、グループ内やグループ間の関係を図示していきます。この方法により、参加者の問題意識の分布などが浮かび上がってくるとともに、見落としがちな論点も見出すことができます。

アセスのような具体的な事業計画をテーマにする場合、事業計画図を大きな紙に張り出したものを台紙にすると具体的な意見が引き出せます。この場合、同じカードが複数の場所に必要になることもあります。表29に環境保全対策をテーマにした実施例を紹介します。

表33 カードを使った議論のすすめ方の例

|

事例:雑木林やため池のある市街地外延部を通過する4車線の幹線道路をめぐる環境保全対策のワークショップ 主催:住民団体(参加者24人) ファシリテーター:環境団体 経過:環境診断マップづくりのワークショップから標記の場所においての環境保全対策を具体的に考える必要が生じた。 用意するもの:事業計画図(模造紙大、周囲に余白を確保すること)、名刺大のポストイット、いろいろな色の太サインペン、環境診断マップ、その他関連資料 内容:4時間 [1]事業計画の確認とテーマの説明(10分) ※主催者があらかじめ設定(道路が通った場合、どんあ影響や問題、利点があるか) [2]グループわけをして手順を説明(10分) ※居住地域や関心が偏らないように3グループにわけた [3]カードを作成する(10分) ※思いつくことを10分以内に15枚以上書くように指示した [4]カードを順番に置いていく(40分) ※対象となる場所に置く。特定の場所がないまたは全体的な意見の場合は余白に置く [5]カードを整理する(40分) ※参加者間で議論しながらグループ化する。図式化なども工夫する [6]整理されたものをみんなで眺めながら、環境保全対策を考えてみる(30分) ※回避措置、代償措置、生き物の通り道の確保、人のレクリエーションの確保や安全対策、公害対策など [7]対策案の図式化(30分) ※[7]で議論したことを色サインペンなどを使って表現する [8]各グループの成果の発表(30分) [9]意見交換(30分) [10]まとめ(10分) |

作成:あおぞら財団

[5]PCMワークショップについて

イ.PCM(Project Cycle Management)について

途上国への経済協力には長い歴史がありますが、1960年代後半より、それまでの先進国の視点による開発プロジェクトへの反省を背景に、世界の援助国や国際機関で、より良いプロジェクトを計画・実施するための努力が重ねられてきました。

米国国際開発庁(USAID)が開発したロジカル・フレームワーク(Logical Framework)は、1970年代には国連諸機関(UNDPやUNICEFなど)に広がりました。ロジカル・フレームワークは、PDM(Project Design Management)の原型とされ、PDMは「プロジェクトに必要な目標・成果・活動・投入・指標・外部条件などの諸要素とそれらの間の論理的な相関関係を示した概要図」と説明されています。

1983年、ドイツの技術協力公社(GTZ)が、参加型でPDMを作成するステップを開発し、欧州各国で採用されるようになりました。わが国では、国際開発高等教育機構(FASID)がこれを日本の現状に合うように導入し、PCMとして開発しました。1992年からは国際協力事業団(JICA)がPCMを事実上の標準的計画手法として採用しています。

ロ、PCMの手法

PCM手法は、参加者分析、問題分析、目的分析、プロジェクト選択といった4つの分析段階と、PDMの作成、活動計画表の作成といった2つの立案段階からなる6つのステップからなり、戦略段階からデザイン段階に至るまで適用が可能な手法となっています。よって、地域や分野のマスタープラン作成、政策の策定から個別の具体的な実施プロジェクトの作成に適用できます。

ここでは、石田健一他「PCM参加型計画手法のPIプロジェクト立案への応用に関する分析」(土木工学研究Vol.18(1),p33-39,2001)をもとに、PCMの手法とその活用事例からの教訓を紹介します。

参加者分析は、事業によって影響を受ける、もしくは影響を及ぼすと考えられる関係者を列挙し、それを受益者や被害者などの項目に類別します。その関係者の中から、問題に密接に関わる主体を選択し、特徴や問題点などの詳細な分析を行います。

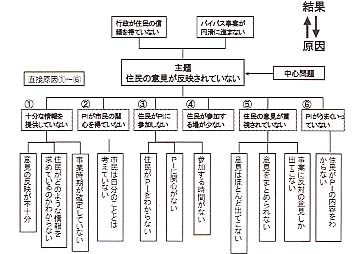

問題分析は、参加者の討議により、中心問題を決定し、この問題を出発点に「原因-結果」の関係から「問題系図」を作成します。図8はその結果の一部で、実際の系図はこれより下位にもその原因が分析され続けています。

図8 問題分析系図(一部:系図の上位部分)

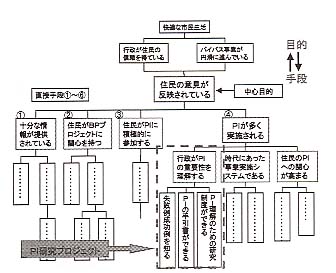

図9 目的分析系図(一部:系図の上位部分)

目的分析は、問題系図をもとに、「原因-結果」の関係(否定的内容)を「目的-手段」(肯定的内容)に変換して系図を作ります(図9)。

プロジェクト選択では、目的系図から一つの目的を持った手段体系を部分的に抽出し、プロジェクトを選出し(表36)、これについて費用効果、技術的可能性、反対者の視点から比較することなどにより導入プロジェクトを検討することになります。または、プロジェクト案に優先順位をつけることも行います。

表36 選択されたプロジェクト名

|

プロジェクト名 |

目 的 |

手 段 |

|

情報提供プロジェクト 情報整理プロジェクト 住民PI参加プロジェクト PI活性化プロジェクト PI研究プロジェクト |

情報公開がなされる 理解しやすい情報とする 積極的な住民参加 PIへの関心が高まる PIの重要性を理解する |

求められる情報の把握 専門知識の提供 参加しやすい環境 参加を促すツール 講師育成、研究制度の確立 |

ハ、PCM手法を使った教訓

国内でのPCM手法を活用した取組みの教訓からは(表37)、途上国と違って、行政が国土の隅々まで行き届いているわが国では、行政の側がパターナリスティックな(家父長的な)態度となりやすい、科学的傾向や計量的な傾向が強くみられ、参加型に伴う態度や行動といった点が重視されていないと指摘されています。

表37 PCM手法を使った教訓

|

気付き |

・思考のプロセスが明示できた。 ・新しい視点が見える。 ・問題点を要素として最整理された。 ・思考の循環を客観化できた。 ・問題を共有化しながら進む。 ・PCMのプロセスの中で問題分析を明確化しないと後がまとまらなくなる。 ・やるべきこと、やれること、できないことの明確化。 |

|

留意点 |

・予定した時間内で終わらない。 ・多用な属性の参加者が求められる。 ・結果の再現性に不安、確信がない。 ・緊張の持続が困難 |

|

利 点 |

・誰でも意見が言える。参加できる。 ・多様な属性の参加者が求められる。 ・目的の明確化に長けている。 ・問題が明確化する。 ・問題点の理論的な整理。 ・意思決定の過程の共有可能性。 ・新しい課題が明らかとなる。 ・問題の解決のために何をするのかがわかる。 |

[6]

コンセンサス会議

コンセンサス(合意形成)会議は、デンマークのテクノロジー・アセスメントにおける市民参加手法で、科学的なテーマへの理解を深め、議論を活性化させる効果が期待されています。

基本的なすすめ方を表38に示しました。

この手法を参考に、都市計画のような計画技術や環境問題などの専門的な知識を必要とする地域づくりの分野に応用する取組みもあります。特に、複数の計画案をひとつの最終案に絞り込むような段階に、それまでの議論を総括する形で、コンセンサス会議の手法を応用したパネルディスカッションを行います。

パネルディスカッションの内容は議事録にまとめられ、公開されます。公開されることはあらかじめパネリストの了解を得ておく必要があります。また、討議の結論は、ワークショップ全体の結論を意味するのではなく、それを主催する団体の意思決定の参考にされるものであるもあらかじめ断っておく必要があります。しかし、公開されることにより、意思決定が別の結論になった場合は、それにふさわしい説明を必要とします。

パネルディスカッションを取り入れたワークショップの手法にロールプレイ・ディベート・ゲームがあります。ロールプレイング(役割実演法)とは、様々な立場の人を演じさせて、それぞれの問題点や解決方法を考えさせるものです。ディベート(討論)は、ひとつのテーマに対して肯定側と否定側に分かれて、説得性を競う言葉のスポーツです。例えば、事業者と住民、農家、環境行政担当者などの役割を分担して、それぞれのグループが理論武装して、議論をたたかわせます。

コンセンサス会議は、パネリストは自由な立場で議論に参加し、合意を見出す方向で努力します。ロールプレイ・ディベート・ゲームでは、役割が与えられ、議論をたたかわせる点で、コンセンサス会議とは性格が異なりますが、違う立場を理解する上で有効な手法です。

環境保全対策の最終案をとりまとめるワークショップにコンセンサス会議の手法を応用した例は表24の第4回ワークショップを参考にして下さい。

表38 コンセンサス会議の基本的な手順

|

[2]一般公募の市民パネリストからの質疑と応答 [3]市民パネリストによる公開の場で議論とその場での合意のとりまとめ [4]それらの議事の公開 |