大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)

大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る

技術シート 登録番号:水質-16

| 環境項目 | 水質・水象 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 3次元数値モデル

(河川水影響下における温排水拡散予測手法(表層放水)) |

||

| 技術等の概要 | 河川水が表層に広がり密度成層場が形成される海域では、温排水が中層に潜り込むなど、一様な密度の海域とは大きく異なり、3次元的な拡散挙動を示すことが明らかになっている。

本モデルは、この様な河川水の影響のある海域についても温排水の拡散を精度よく予測するために、温排水の拡散挙動に重要な役割を果たす鉛直渦動粘性係数および拡散係数を水理実験結果から求めた実験式を用いて算定を行う。実海域(2海域)への適用結果は良好であった。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形、構造物形状条件

・ 流入河川水量等 ・ 海域の水温・塩分分布 ・ 流動条件(潮流) ・ 温排水の水温・流速条件等 |

||

| 適用範囲 | 河口などの淡水が流入し、密度成層が形成される海域

温排水の表層放水方式 予測項目:温排水の拡散予測 |

||

| 課題 | 検証海域を多くする。

潮汐の水位変動の大きい海象条件下への適用。 |

||

| 参考文献 | 水鳥雅文・仲敷憲和(1990)河川水影響下における温排水拡散予測手法の開発.電力中央研究所報告書(U90026).

仲敷憲和・水鳥雅文(1990)温排水と河川水の境界面における熱塩拡散特性.電力中央研究所報告書(U90025). |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-17

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 解析解による水質予測 | ||

| 技術等の概要 | ある一定条件下で拡散方程式を簡略化し、方程式を直接解くことにより水質濃度を求める方法。

代表的な式として以下のようなものがあげられる。 単純希釈式 (河川) ストリータ・フェルプスの式(河川) 岩井・井上の方法 (河川・海域) ケッチャムの方法 (河川・海域) 新田の方法 (海域) 平野の方法 (海域) ジョセフ・センドナー式(海域) 大久保・プリチャード式 (海域) 岩井式(海域) |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 | |||

| 課題 | |||

| 参考文献 | 横浜市公害対策局(1985)水質汚濁・土壌汚染に係る環境影響評価 指導・審査マニュアル.

(社)環境情報科学センター(1999)環境アセスメントの技術.中法法規出版、東京、pp1018. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-18

| 環境項目 | 水質・水象 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 小流量の冷排水の簡易拡散予測手法 | ||

| 技術等の概要 | 地域冷暖房システム等から海域、河川へ放流される小流量の冷排水の拡散範囲を簡易に予測する手法のである。

(モデルの概要) ・ 本予測手法は、平面2次元の数値シミュレーションモデルである。 *水理実験から、水温影響範囲が1℃程度の場合の拡散特性は、平面2次元的な挙動を示す。 ・ 小流量の冷排水の拡散特性(水温や流速の鉛直分布、放水口近傍での連行や拡散、底面摩擦など)を考慮したモデルである。 ・ 拡散範囲の簡易算定図の作成:代表的な放流量に対し、概略評価できる簡易算定図 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形、構造物形状条件

・ 流入河川水量等 ・ 海域の水温・塩分分布 ・ 流動条件(潮流) ・ 冷排水の水温・流速条件等 |

||

| 適用範囲 | 地域冷暖房システム等の小流量の冷排水ケース

水温影響範囲:1℃程度 平坦な海底地形に、底層放流された場合(水深が浅い場合)を対象とする。 予測項目:冷排水の水温分布の予測 |

||

| 課題 | |||

| 参考文献 | 水鳥雅文・首藤啓(1994)小流量温・冷排水の簡易拡散予測手法の開発.電力中央研究所報告書(U94010).

水鳥雅文・首藤啓(1995)冷排水の拡散特性に関する研究.海岸工学論文集、42、1051-1055. (参考図書) 土木学会水理委員会水理公式集改訂委員会(1999)水理公式集(平成11年版).(社)土木学会、東京、pp625. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-19

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | パソコンによる温排水拡散簡易予測モデル | ||

| 技術等の概要 | パーソナル・コンピュータを利用した温排水拡散簡易予測モデルの開発。

(モデルの概要) ・ 表層放流と水中放流を対象とする。 ・ 表層放流ケース 任意の地形、気象・海象条件および放水条件に対して、海域流動(簡易)計算、放水流動計算および温度計算を行う。 ・ 水中放流ケース 放水口形状や放水流量等の任意の放水口条件に対して、既往の実験式(片野ら,1989)をもとに温排水拡散範囲の簡易予測を行う。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形条件:水深、海底勾配等

・ 流動条件:流速等 ・ 放水条件:放水流量、法流速、放水口の設置水深等 |

||

| 適用範囲 | 温排水の表層および水中放流ケース

予測項目 ・ 温排水の拡散面積 ・ 温排水の沖合と沿岸方向の到達距離 ・ 海表面での最大上昇温度および最大流速 |

||

| 課題 | |||

| 参考文献 | 坂井伸一・水鳥雅文(1994)パソコンによる温排水拡散簡易予測モデルの開発、電力中央研究所報告書(U94003).

(参考図書) 土木学会水理委員会水理公式集改訂委員会(1999)水理公式集(平成11年版).(社)土木学会、東京、pp625. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-20

| 環境項目 | 水質・底質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 水-底質モデル (水系・泥系モデル) | ||

| 技術等の概要 | 水質・底質の悪化の著しい湾奥水域において窒素・リン(N,P)の循環を予測・評価するにあたって、水-底泥間のフラックスの把握は重要である。

モデルは、底泥内の物質濃度の鉛直分布および窒素・リン溶出速度の実測結果を基に開発した底質モデルと、水質モデル(低次生態系)を結合させたモデルである。 (モデルの概要) モデルの構造は実用的なモデルを図り、単純化している。 ・ 底質モデルの構成要素 [1] 底泥を構成する有機態物質(N,P) [2] 間隙水中の無機態物質(N,P) [3] 底泥粒子に吸着している無機態物質(N,P) ・ 水-底泥間のフラックス [1] 水中の有機態物質の沈降 [2] 間隙水中の無機態物質の溶出(拡散) ・ 底泥内のフラックス [1] 有機態物質の分解、堆積 [2] 無機態物質の堆積 [3] 無機態窒素の脱窒 ・湾奥部は嫌気的な状態とみなし、鉛直1層とする。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形、構造物形状条件

・ 河川等流入水量・負荷条件等 ・ 水温・塩分条件 ・ 水質・底質条件 ・ 底泥の土質条件 ・ 流動条件等 ・モデルパラメータ関連:沈降速度、底泥の分解速度、脱窒速度、吸着速度、堆積速度等 |

||

| 適用範囲 | 適用例:東京港

湾奥部のような嫌気的な海域 底泥の浄化対策ケース等 予測項目:窒素、リンの水-底泥間の循環の予測 |

||

| 課題 | ベントス、付着藻類等の底泥系の生物が省略されており、好気的で底生生物の多い海域ではモデル化が必要と思われる。 | ||

| 参考文献 | 今村正裕・松梨史郎(1997)都市河川の流入する湾奥部における水-底質モデルの開発.電力中央研究所報告書(U97050).

今村正裕(1996)都市河川の流入する湾奥部における流動・水質モデルの開発.電力中央研究所報告書(U96009). 今村正裕・松梨史郎(1997)湾奥部における水-底泥間の窒素・リンのフラックス.海岸工学論文集、44、1081-1085. 松梨史郎(1996)東京港の夏季における窒素・リンの水-底泥間のフラックス.海岸工学論文集、43、1116-1120. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-21

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 河川における物質循環モデル

(N,Pを組み込んだ富栄養化モデル) |

||

| 技術等の概要 | 河川における栄養塩(N,P),水生植物、付着藻類、底生動物等の食物連鎖構造を表現した物質循環モデル。

本モデルは、河川生態学術研究会において研究開発が進められている。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 | |||

| 課題 | |||

| 参考文献 | 資料:(財)リバーフロント整備センターホームページ(http://www.rfc.or.jp/) | ||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-22

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 貯水池の富栄養化の推定(OECDの方法) | ||

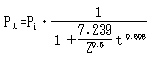

| 技術等の概要 | 浅い湖沼及び貯水池のリン濃度予測値として、Vollenweiderの式を修正した式として、以下の2式が提案されている。

Pλ :湖水中年平均全リン濃度(mg/l) Pi :流入水中年平均全リン濃度(mg/l) t :滞留時間(year) Z :平均水深(m) |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 | 浅い湖沼、貯水池における濃度の目安として用いることができる。 | ||

| 課題 | 貯水池のリン負荷量及び水理条件のみをパラメータとしており、気象条件、流入・取水条件等は考慮されていない。 | ||

| 参考文献 | OECD Cooperatire Programme for Inland Waters(Entrophication Control)(1979)Final Report of the Project on shallow Lakes and Reserviors. | ||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-23

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 自然浄化効果のモデル化

(二枚貝の浄化力を考慮した汽水湖沼の水質) |

||

| 技術等の概要 | 閉鎖性水域の浄化対策として、自然の浄化力に着目し、これらを維持あるいは増進させる対策が提案されはじめている。

また、本モデルが対象とした宍道湖は、シジミによる捕食が植物プランクトンの自然変動に大きな影響を及ぼしているものと考えられている水域である。 モデルは、植物プランクトン、アンモニア及びシジミの3変数による簡易モデルであるが、宍道湖の空間的な水質分布特性(シジミ分布密度の影響等)を十分に表現できる。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・地形条件:水深等

・ 流入負荷量:アンモニア ・ 流入水量 ・ 水質分布:植物プランクトン(クロロフィルa、アンモニア) ・ 底質分布 ・ 二枚貝の水平分布:生息密度(季節別) ・ モデルパラメータ :植物プランクトンの増殖速度・死亡等、底泥の溶出速度、二枚貝のろ過速度・排泄速度・死亡速度等 ・ その他関連データ:水温、二枚貝の漁獲等 |

||

| 適用範囲 | 二枚貝の水質変動への影響が大きい水域

予測項目:植物プランクトン(クロロフィルa)、アンモニア、二枚貝 影響要因:アンモニア、二枚貝 |

||

| 課題 | 二枚貝の自然動態機構、モデルパラメータ等の技術知見の蓄積・解明 | ||

| 参考文献 | 中村由行・Fatos Kerciku・二家本晃造・井上徹教・山室真澄・石飛裕・嘉藤健二(1998)二枚貝が優占する汽水湖沼の水質のモデル化.海岸工学論文集、45、1046-1050. | ||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-24

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 自然浄化効果のモデル化

(藻場生産力予測シミュレーションモデル) |

||

| 技術等の概要 | 藻場は、水産動植物の生息繁殖に重要な役割を持ち、海洋土木の分野では藻場の造成技術開発が積極的に進められ、生息環境を考慮した藻場生産力予測モデルの開発も進展が著しい。

水質等の生息環境を考慮した藻場生産力モデルの開発は、水質モデルへの藻場の影響を考慮することが可能となる。 本モデルは、流速および水温・栄養塩と藻類生産量との関係をモデル化したものである。 (モデルの概要) ・ 対象藻類:ホソメコンブ ・ 生産量式:植物群落の光合成速度と光強度の関係式をホソメコンブ群落に適用する。 ・ 流速・水質(水温・栄養塩)の影響を生産率として、生産量式に取込む。 なお、流速は波浪条件より推算。 ・ 単位面積当りの生残量(現存量)を予測する。 ・ 海藻の総生産量から生残量の算定には、先枯れ・流出量、動物(キタムラサキウニ)による摂餌量を考慮する。 ・ 予測期間は、対象藻類の特性(1年生海藻)を踏まえ1年間とする。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形条件:水深等

・ 波浪条件 ・ 流況条件:波浪条件より推算 ・ 水質条件:水温・栄養塩(硝酸態窒素)分布 ・ 藻場分布:海藻被度分布、動物分布等 ・ 藻類群落のモデルパラメータ:光合成速度、群落吸光係数、光強度、日長、葉面積指数、群落内の光減衰率等 ・ その他関連データ:動物の摂餌量、懸濁物濃度または透明度等 |

||

| 適用範囲 | 浅海域

予測対象:1年生の大型海藻群落(ホソメコンブ) 予測項目:群落の面積当り生残量(現存量)(kg/m2) 影響要因:波浪・流況・水温・栄養塩・動物の捕食圧 |

||

| 課題 | ・ 基質の傾斜等の形状の違いを反映させること

・ 栄養塩、ウニ等の捕食動物の分布状況についてのデータの蓄積 ・ 検証海域を増やすこと ・ 異なる藻類の場合のモデルの構築に要するパラメータ類の知見の取得 |

||

| 参考文献 | 桑原伸司・佐々木秀郎・北原繁志・松山恵二・清野克徳・谷野賢二(1998)藻場生産力予測シミュレーションモデルの開発.海岸工学論文集、45、1101-1105.

桑原伸司・松山恵二・竹田義則・北原繁志・清野克徳・金川均・谷野賢二(1999)藻場生産力予測シミュレーションモデルの開発(第2法).海岸工学論文集、46、1156-1160. |

||

| 備考 | カジメ群落の生産速度モデルの開発例

・陸上植物の群落光合成理論を発展させたモデル ・光と温度の関数で表現する。濁りおよび温度変化の解析が可能 (資料) ・ 本多正樹他(1996)海中林(カジメ群落)の生産速度モデルの開発-光・温度因子と生産速度の関係-.電力中央研究所報告書(U95058). |

||

技術シート 登録番号:水質-25

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 自然浄化効果のモデル化

(アサリの浄化能力:干潟の浄化能力) |

||

| 技術等の概要 | 干潟には多くの生物が生息し、浄化機能があるといわれている。 盤洲干潟(小櫃川河口付近)において、生息量の多いアサリの浄化能力をろ水量と生息密度分布より試算した。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ アサリのろ水量の測定:水温別、大きさ別

・ アサリの生息密度分布:季節別・大きさ別 |

||

| 適用範囲 | 干潟

底生のろ過食性の二枚貝 |

||

| 課題 | 他の二枚貝との比較

ろ過速度のみではなく、同化作用についての検討も必要である。 |

||

| 参考文献 | 細川恭史・木部英治・三好英一・桑江朝比呂・古川恵太(1996)盤洲干潟(小櫃川河口付近)におけるアサリによる濾水能力分布調査.港湾技術研究所資料、844、pp21. | ||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-26

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 自然浄化効果のモデル化

(ヨシ原の水質浄化特性) |

||

| 技術等の概要 | 内湾奥部などの水際の水質浄化能力は、内湾の水質浄化にとって重要である。ヨシの栄養塩の除去作用は水際の浄化能力の重要な一つである。

ヨシを用いた栄養塩の除去作用を対象とし、ヨシ原の懸濁粒子の沈降促進作用・生物への吸収同化作用の2つの作用について、現地観察および室内実験を行った。 (調査・実験概要) ・ 塩分の栄養塩吸収への影響の検討 間隙水の塩分濃度20‰を越えると極端に吸収が悪くなることがわかった。 ・ ヨシ原内の水理的特徴・沈降特性の検討 ヨシ原の粗度効果の見積もりが可能であり、ヨシ原内の流れ、沈降・堆積の数値計算が可能であることがわかった。 ・ ヨシ原へのN,P貯留量および貯留速度は、ヨシの生息密度と面積との積で推定できることがわかった。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

水質条件:ヨシ原内外の栄養塩、懸濁粒子等の分布

底質条件:ヨシ原内外の間隙水の塩分分布等 ヨシ原の分布:ヨシの生息密度、面積 流動条件:沈降速度 地形条件他 |

||

| 適用範囲 |

干潟のヨシ原

調査・予測内容 :ヨシ原内の流速分布、沈降・堆積量の予測 :ヨシ原の栄養塩吸収量(貯留量)の推定 |

||

| 課題 | カニ類等のヨシ原に生息する他の生物を含めた浄化機能の検討 | ||

| 参考文献 | 細川恭史・三好英一・古川恵太(1991)ヨシ原による水質浄化の特性.港湾技術研究所報告、30(1)、205-237.

細川恭史・三好英一・古川恵太・堀江毅(1990)植物体(ヨシ)による浄化能力の検討(その2)-ヨシ原の粗度効果と濁りろ過作用の水路実験-.港湾技術研究所資料、667、pp24. 堀江毅・細川恭史・三好英一・関根好幸(1987)植物体(ヨシ)による浄化能力の検討.港湾技術研究所資料、591、pp18. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-27

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 自然浄化効果のモデル化 | ||||||||

| 技術等の概要 | 沿岸域の開発に伴い、干潟や浅海域の持つ機能の重要性が指摘され、特に水質汚濁と密接な関係を持つ浄化能の定量評価手法が検討されつつある。

|

||||||||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||||||||

| 適用範囲 | |||||||||

| 課題 |

|

||||||||

| 参考文献 |

|

||||||||

| 備考 | |||||||||

技術シート 登録番号:水質-28

| 環境項目 | 水質・水象 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 乱流モデル

(温排水の水中放水方式(複数管)の3次元数値モデル) |

||

| 技術等の概要 | 発電所の冷却水放水形式は表層放水と水中放水に大別されるが、最近では、環境配慮等の観点から、水中放水を採用する例が多くなりつつある。

表層放水方式の場合、従来から平面2次元モデルにより温排水拡散予測が行われているが、水中放水の場合、放水口形状や海底地形の影響を受け、温排水は3次元的でで複雑な拡散挙動を示す。このため、水中放水される温排水については、水理実験手法を主体とした予測が行われている。 本モデルは、水理実験結果を基に開発された、水中放水方式の温排水拡散予測に適用可能な3次元数値モデルである。 (モデルの概要) ・ 放水口から温排水が浮上する地点までの近傍領域を対象とした。 ・ 渦動粘性・拡散係数の推定に乱流モデル(k-εモデル)を用いるため、噴流が重合する領域についても計算が可能である。 ・ 温排水の水温・流速分布や、海底面の影響による温排水浮上経路の変化、放水口間隔等の影響による温排水の縮流(水平方向の経路の変化)等を良く再現できる。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

・ 地形条件、構造物形状条件

・ 温排水の水温、流速条件等 ・ 流入水量(河川等) ・ 流動条件(潮流) ・ 水温・塩分分布 |

||

| 適用範囲 | 温排水の水中放流方式

放水口近傍領域 予測項目:鉛直方向の流速、水温分布 |

||

| 課題 | ・ 実際の発電所の水中放水等への適用・検討

・ 海域流動モデル(3次元)等と組み合わせて、広域的な温排水の拡散範囲の予測モデルの開発 ・ 水面に浮上後の、水平拡散へ移行した後の乱流特性を表現するモデルが課題 |

||

| 参考文献 | 仲敷憲和 他(1996)3次元温排水拡散予測モデル.電力中央研究所研究年報(1996年版).

(関連論文) 仲敷・松梨・坂井・丸山(1996)水平方向に放出された重力噴流の拡散挙動について.水工学論文集、40、511-516. (参考図書) 土木学会水理委員会水理公式集改訂委員会(1999)水理公式集(平成11年版).(社)土木学会、東京、pp625. |

||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-29

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 生物濃縮のモデル化

(沿岸生態系の食物連鎖における海産生物中のセシウム濃度の予測モデル) |

||

| 技術等の概要 | 沿岸生態系の底生魚類を最終とするデトリタス食物連鎖における核種の挙動の検討例は少ない。 本モデルは、デトリタス食物連鎖を含む沿岸生態系の海産生物中のセシウム(137Cs)濃度の予測基礎モデルである。 模擬計算で得られた(生物中セシウム濃度)/(海水中セシウム濃度)の平衡値は実測値とほぼ一致した。 | ||

| 調査・予測の 必要条件 |

|||

| 適用範囲 | 底生性のデトリタス食物連鎖における核種の挙動の予測。 | ||

| 課題 | |||

| 参考文献 | 立田穣(1997)デトリタス食物連鎖における海産生物中137Cs濃度の予測基礎モデル.電力中央研究所報告書(U97022) | ||

| 備考 | |||

技術シート 登録番号:水質-30

| 環境項目 | 水質 | 技術等の 種類 |

予測 |

|---|---|---|---|

| 技術等の名称 | 運命予測モデル

(ダイオキシン、環境ホルモン等化学物質の環境影響評価モデル) |

||

| 技術等の概要 | 化学物質の環境影響評価モデルには、極めて概念的で簡易なものから詳細で具体的な濃度分布を算定するものまで多様なレベルが想定され、また、既に各種のモデルが便宜的に作成され、目的に応じて使用されている。運命予測モデルは、これらの統合型モデルである。

通産省の開発モデルであり、本モデルは、関東全体のような数都道府県にまたがる広い地域での、月平均化された化学物質残留濃度の空間分布の推定を行う。 (モデルの概要) ・ 化学物質の運命を、大気、土壌・河川および海域の各環境区分内での挙動として扱う。 ・ 一定時間、各環境区分内での計算を行った後、環境区分間の移行の計算を行う。 |

||

| 調査・予測の 必要条件 |

気象データ:アメダス等

水文データ:河川流量等 海域データ:潮流等 化学物質の物性、環境特性:蒸気圧、水溶解度、分配係数、分解速度等 環境放出量(負荷量)の推定 |

||

| 適用範囲 | 大気、土壌・河川および海域

関東全体のような数都道府県にまたがる広い地域での、月平均化された化学物質 残留濃度の空間分布の推定を対象とする。 突発的な点源からの放出は対象外。 |

||

| 課題 | 観測結果の蓄積がまだ少なく、パラメータ等に問題が残る(開発途上のモデル)。 | ||

| 参考文献 | 中田喜三郎・堀口文男・米澤義堯(1996)有害化学物質の環境挙動と対策技術 化学物質の環境濃度予測に関する数値モデル.資源と環境、5(1)、19-26.

(関連資料) 資源環境技術総合研究所ホームページ(平成10年度研究計画) |

||

| 備考 | パラメータの不確定性の低減を図る例

:運命予測モデルは長期間のシミュレーションであり、パラメータの設定が重要 :ヘイズ確率の定理を用い、パラメータの更新を行う。 (資料)東海明宏・堀博・大坪和裕・湯浅晶(1996)化学物質の運命予測モデルにおけるパラメータの不確定性低減の評価.水環境学会誌、19(11)、897-903. |

||