海外における戦略的環境アセスメントの技術手法と事例(平成13年9月)

5.イギリス

環境政策評価用に用意された参考図書として、その技術手法に関するレビューを行った環境・交通・地域省(Department for the Environment, Transport and the Regions)の資料(Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal(1998))がある。この参考図書について、以下に整理した。

“Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal”(1998):「環境政策評価の技術手法に関する概観」は、環境政策評価に関する技術手法レビューであり、ポリシー(政策)に焦点を当てて作成されている。

環境政策評価は、その政策の経済的意味付けを評価する際に環境面の費用便益をそれに統合するものであり、この参考図書では、その評価手法として以下の8つの技術手法が取り上げられている。8つの技術手法について、手法の概要とその長所・短所がそれぞれ1~数ページ程度で取りまとめられており、また、「[1]環境影響評価」の発展形である「[3]重み付けによる環境影響評価」及び「[4]戦略的環境アセスメント」を除く6つの手法を対象に、環境分野と各手法とのマッチング(適用可能性)について一覧表にまとめられている。

[1]環境影響評価

[2]ライフサイクル分析

[3]重み付けによる環境影響評価

[4]戦略的環境アセスメント*

[5]リスクアセスメント

[6]マルチクライテリア分析

[7]費用対効果分析

[8]費用便益分析

| *戦略的環境アセスメントについては、対象の幅が広すぎるため、決まった形の評価手法としてこれまでに公式に認められたものはなく、現在、国際的に進展しつつある分野とされている。このため評価手法に関する記述は含まれておらず、長所及び短所が以下のように簡単にまとめられている。 【長所】 [1]意思決定の早い段階で環境を考慮することができる [2]複数のプロジェクトや政策による累積的影響を考慮することができる [3]より幅広い複数案を検討することができる [4]国全体の観点から開発の場所を最も適当な位置に導くことができる 【短所】 [1]公式に認められた評価手法が存在しない [2]理論的な研究にとどまっており実務的な研究があまり行われていない [3]あらゆる分野、あらゆる政策の段階に適用可能な適切な評価手法を明確にするのが困難 |

2001年6月8日の新内閣発足に伴う組織改革により、Department for the Transport, Local Government and Regions(交通・自治・地域省)及びDepartment for Environment, Food and Rural Affairs(環境・食糧・地方省)に再編された。

表2.5.1それぞれの環境分野における技術手法の適用可能性

|

手法 |

大気汚染 | 水供給源及び需要管理 | 水質 | 事故リスク(エネルギー施設など) | 遺伝子組み換え(認可政策など) |

生物多様性及び自然保護 |

固形廃棄物(処理政策など) | 有害廃棄物 | 地球環境(温室効果ガスなど) | 不快さ(主な施設・道路の配置政策) | 騒音 |

| EIA(環境影響評価) | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 | 適当 |

| LCA(ライフサイクル分析) | 直接的関係なし | 環境影響の評価に適当 | 直接的関係なし | すべてのサイクルにわたる事故リスクの評価に使用 | 下流・上流の影響を特定する際にはやや関係あり |

直接的関係なし |

政策の基本 | 政策デザインの基礎 | 直接的関係なし | この手法が使われる傾向にはないが適用可 | 直接的関係なし |

| RA(リスクアセスメント) | 健康RA、生態学的RAは適用可 | 健康リスクが含まれない限り大きくは関係しない | 健康リスク及び生態学的リスクを評価できる | 比較RA、健康RAは適用可 | 適用可 |

生態学的RAは関係があるがEIAの中に組み込まれる傾向 |

健康RA、生態学的RAがともに適用可 | 健康RA、生態学的RAは適用可 | 健康RA、生態学的RAは関係があるがEIAの中に組み込まれる傾向 | リスクの認知の概念を含むのであれば適用可 | 適用可能であるが、騒音公害に通常は焦点が当てられる |

| MCA(マルチクライテリア分析) | 一定の条件の場合は適用可 | 一定の条件の場合は適用可 | 一定の条件の場合は適用可 | 異なったグループ間でリスクの認識に差が出る場合はおそらく適用可 | おそらく適用可 |

おそらく適用可 |

使われている | 健康リスク及び生態学的リスクが同じ基準で測れない場合は適用可 | 適用可 | 適当 | 関係なし |

| CEA(費用対効果分析) | 技術の効率性はすべての政策デザインの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 適当(リスクが比較可能ならコストとリスクを比較) | あらゆるリスクと便益のトレードオフの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 技術の効率性は政策デザインの基本 | 不快さを比較可能なものとして測れる場合は適用可 | 技術の効率性は政策デザインの基本 |

| CBA(費用便益分析) | 管理政策の決定に適用可 | 費用便益の比で選択肢をランク付けできる | 管理政策の決定に適用可 | 一般的に使われているが、災害の評価が問題 | 適用可能であるが、データ等の問題がある |

使われているが、生物多様性の価値を貨幣換算するのが難しい |

使われている | 原理的には適用可能だがCBAを行うまでもなく有害廃棄物のリスクは低レベルのおさえられつつある | 一般的に使われているが、不確実性、公平性という固有の、問題があり、議論も残る | 不快さを除く意欲を測ることができる | 適用可(ヘドニック住宅価格法など) |

出典:Department of the Environment, Transport and the Regions, ‘Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal’, Economics for the Environment Consultancy, 1998 よりMRI作成

以下に、ライフサイクル分析とマルチクライテリア分析を例にとり、記載内容を簡単に示した。

[1]ライフサイクル分析に関する記載内容

LCAは製品やプロセス、活動に伴う環境負荷を評価する場合及び改善方策を検討する場合に用いられる手法である。LCAは製品のライフサイクルの全ステージについて検討するものであり、それぞれのステージでインプットとアウトプットを計算し、ライフサイクルにわたってそれらを統合するものである。

原理的には、政策についても同様の手法を用いることができる。すなわち、政策に伴うすべての影響を、資源の採取から廃棄に至るまで追跡することになる。その過程は以下の4つのステージに分けられる。

- 目標の記述及びスコーピング:目標に沿うようにLCAを計画する。原単位を選ぶ。分析対象とするシステムを明確化する。

- ライフサイクルインベントリ分析:物質及びエネルギーのインプットと大気、土壌、水へのアウトプットを定量化する。

- 影響分析:インベントリデータを統合する。

- 評価

SETAC(The Society of Environmental Toxicology and Chemistry)の問題志向アプローチは、LCAの中でも最も広く受け入れられている手法である。そのアプローチにおいては、(a)分類(データを、地球温暖化、酸性雨などの影響カテゴリごとに分類する)、(b)特徴づけ(影響カテゴリごとに、環境負荷の相対的寄与について分析する)、(c)評価(重み付けを行い、それぞれの影響カテゴリの相対的重要性を評価する)というものである。

従来型のLCAでは、重み付けの方法として決められたものはないが、いくつかの選択肢がある。例えば、いずれか単一の要素を採用する方法、均等に重み付けする方法、専門家による審査、社会的選好順序、経済的評価等に基づくランキングなどの方法がある。

表2.5.2ライフサイクル分析の長所と短所

|

長所 |

短所 |

|

|

出典:Department of the Environment, Transport and the Regions, ‘Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal’, Economics for the Environment Consultancy, 1998よりMRI作成

[2]マルチクライテリア分析に関する記載内容

マルチクライテリア分析(MCA)は、2つの段階からなる。第1の段階では、目標を明らかにし、その後、異なる政策あるいは異なる手法によって達成すべき目標間のトレードオフを明らかにする。第2の段階では、これらの目標に重み付けをすることにより最良の政策を認識しようと努める。MCAはオランダにおいて特に広く用いられている。また、特に廃棄物処理の分野においてより広く注目を集めてきた。

第1段階においては、目標を設定するための明確な方法論は存在しない。目標は政策立案者から与えられる可能性もあり、あるいは議論の中から出てくる可能性もある。しかし、そこには選択の規則は存在しない。典型的な目標とは以下の内容を含む。

- 経済的効率性-与えられた目標に対しコストを最小化するという技術的な意味、もしくはコストは便益が最大化するところに割り当てられるという意味においての経済的効率性

- 配置的影響-社会経済学的集団あるいは利害関係者によるコストと便益、もしくは空間的なコストと便益の発生

- 雇用

- 社会的受容

- 持続可能性

- 競争力

この一覧ですら、すでにMCAに関する危険を示している。すなわち、目標をそれらが重なり合うまで増やしたくなるということである。例えば、雇用と社会経済学的事象は十分な関連が存在し、経済的効率性と持続可能性の間にも同じことが言える。

MCAはすべての政策手段について、その目標をどの程度達成することができるのか(創出された仕事の数、競争力の指標の変化、低所得集団によって生み出されるコストの割合など)を明らかにすることが可能であると仮定する。直接的に測る方法がない場合でも、その目標の達成度を測ることのできる何らかの基準が必要とされる。

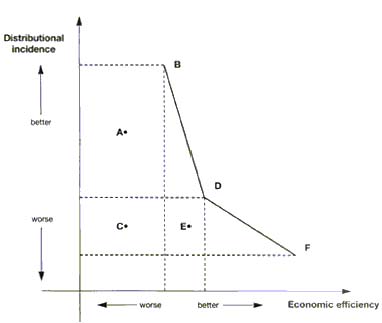

第1段階で得られる成果は、次図に描かれるような情報である。この図では、配置的影響と経済的効率性の2つの目標のみを取り出し、AからFまでの6つの複数案について検討している。それぞれの目標がどの程度まで達成されるかがA~Fの点に示されており、右上に行くほど良い政策オプションであると考えられる。BがA,Cに優れ、DがC,Eに優れているため、BDを境にしてA,C,Eが除外され、B,D,Fが適当な選択肢として残される。これ以上の情報がなければ、B,D,Fを格付けすることはできない。このB,D,Fを通るラインがトレードオフ曲線である。

図2.5.1トレードオフ曲線

出典:Department of the Environment, Transport and the Regions, ‘Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal’, Economics for the Environment Consultancy, 1998よりMRI作成

第2段階では、このトレードオフ曲線から選択肢をいかに選ぶかということに焦点がある。もし、何らかの方法で、経済的効率性1単位が配置的影響1単位の2倍の価値があると決定されれば、経済的効率性を配置的影響の単位に換算することができ、最高得点を得た選択肢が最適となる。スコアあるいは重みは専門家、意思決定者、公衆、あるいは関連する利害関係者によって決定される。

表2.5.3 マルチクライテリア分析の長所と短所

|

長所 |

短所 |

|

|

出典:Department of the Environment, Transport and the Regions, ‘Review of Technical Guidance on Environmental Appraisal’, Economics for the Environment Consultancy, 1998よりMRI作成