SEA総合研究会関連資料 再開第1回検討会(平成12年11月13日)

資料2-2 首都機能移転の環境に関する研究会の取り組みについて

国土庁発表資料

I.首都機能移転について

1.首都機能移転とは

首都機能移転とは、「国会並びにその活動に関連する行政に関する機能及び司法に関する機能のうち中枢的なものを東京圏以外の場所に移すこと」であるとされている。「国会等の移転に関する法律」に基づき、平成8年12月に、内閣総理大臣の諮問機関として国会等移転審議会が設置され、国会等の移転先候補地の選定及びこれに関連する事項について審議が行われてきた。約3年間の審議の結果、平成11年12月に移転先候補地3地域(栃木・福島地域、岐阜・愛知地域及び将来移転先候補地になる可能性のある地域として三重・畿央地域)を選定した「国会等移転審議会答申」がとりまとめられた。

出典:パンフレット「首都機能移転 国会等の移転先候補地が選定されました」

今後は国会(衆・参の国会等移転に関する特別委員会)において、候補地の絞り込み、社会経済情勢の諸事情への配慮、東京都との比較考量等が行われる予定である。また、平成12年5月18日の「国会等の移転に関する決議」において、2年を目途にその結論を得ることが決議されている。

2.首都機能移転における環境配慮の必要性

国会等移転審議会の審議に当たり環境面からの検討として「首都機能移転と環境に関する検討会」が設置され、自然的環境面からの地域特性把握と環境負荷低減に係る検討が行われてきた。これにより、同審議会答申(平成11年12月)の「首都機能の移転先となる新都市の在り方」の一つとして、環境への配慮が位置付けられた。

| 「人間は自然の一部である」。新都市の整備に当たっては、この基本理念の下に、様々な知識と技術を積極的に導入して、現状の良好な環境の保全に十分な配慮を払うとともに、新たな自然的環境を積極的に創り出すことにより、人と自然が近接し、環境と共生する先導的な都市として、世界の範となるよう努めるべきである。また、新都市は、省エネルギー、リサイクル等を徹底し、排出される環境負荷を最小化するとともに、他の地域における環境負荷の低減にも貢献し、さらには全地球的環境問題に対しても積極的に寄与していくことが求められる。(「第3章 首都機能の移転先となる新都市の在り方 [2]環境への配慮」より) 出典:「国会等移転審議会答申」平成11年12月、国会等移転審議会 |

このため、首都機能移転に際して、環境への配慮を計画策定の早期段階から盛り込むことが必要であると考えられる。また、単にそれだけにとどまらず、環境に配慮した都市として日本を代表する都市の構築を目指す必要がある。

II.「首都機能移転の環境に関する研究会」について

1.検討の目的

昨年12月に首都機能の移転先候補地の答申を行った国会等移転審議会では、首都機能の移転先新都市について、人と自然が近接し、環境と共生する先導的な都市として、現状の環境の保全に十分な配慮を払うとともに、良好な環境を積極的に創り出すこと、また、排出される環境負荷を最小化するとともに、他の地域における環境負荷の低減にも貢献し、さらには地球規模の環境問題に対しても積極的に寄与することを求めている。

これらの課題に対処するため、できるだけ早い段階で計画に対して適切な配慮を行うための各種の検討を行い、新都市の計画に反映させることが必要となっている。このため、環境庁において総合的な調査研究が進められている「戦略的環境アセスメント」の事例等も参考にして、首都機能移転先の新都市の計画を具体化する際に環境面から必要となる配慮の方策や新都市のあり方についてとりまとめを行い、環境共生型、ゼロエミッション型の先導的都市の計画に資することを目的とする。

2.検討の方法

検討に当たっては、自然環境、環境アセスメント、都市計画、環境負荷等の分野の専門家からなる「首都機能移転の環境に関する研究会」を設置し、検討を行う。

なお、検討に際しては、戦略的環境アセスメント等に関する最新の知見を計画に適切に反映するため、環境庁の協力を得ながら検討を行っている。

また、研究会の検討の過程については、インターネットホームページ等で積極的に公開している。

研究会では、今年度末までに、首都機能移転における環境への配慮の方策や新都市のあり方について取りまとめを行う予定。

3.検討内容

首都機能の移転先の新都市において、環境面からの配慮を計画に適切に反映し、新都市を環境共生型のモデル的な都市とするため、以下の検討を行う。

| (1) | 環境に配慮した新都市の計画手法(戦略的環境アセスメントの視点からの検討) |

| ・早期段階での環境配慮の必要性 | |

| ・首都機能移転における環境配慮の考え方 | |

| ・環境に配慮した新都市の計画手法(SEAの視点から)の検討について 等 | |

| (2) | 環境負荷の低減方策の検討(ゼロエミッション型都市の実現方策) |

| ・新都市に導入可能な都市インフラの環境負荷面からの特性把握 | |

| ・エネルギー負荷の少ない新都市のあり方等に関する検討 等 | |

| (3) | 自然環境との共生方策の検討 |

| ・新都市域内における生物多様性の確保の方策 | |

| ・新都市における自然とのふれあい方策の検討 等 |

4.研究会の構成

| 氏 名 | 所 属 | ||

| 座長 | 井手 久登 | (いで ひさと) | 東京大学名誉教授 早稲田大学客員教授 (国会等移転審議会専門委員) |

| 亀山 章 | (かめやま あきら) | 東京農工大学農学部教授 | |

| 小林 正明 | (こばやし まさあき) | 環境庁企画調整局環境影響評価課長 | |

| 細見 正明 | (ほそみ まさあき) | 東京農工大学工学部教授 | |

| 水口 俊典 | (みずぐち としのり) | 芝浦工業大学システム工学部教授 | |

| 森田 恒幸 | (もりたつ ねゆき) | 国立環境研究所社会環境システム部長 東京工業大学大学院教授 |

III.環境に配慮した新都市の計画手法

(戦略的環境アセスメントの視点から)の検討について

1.早期段階での環境配慮の必要性

環境影響評価法は、道路、ダム、鉄道、飛行場、発電所、埋立・干拓、土地区画整理事業等の開発事業のうち、規模が大きく、環境影響が著しいものとなるおそれがある事業について環境影響評価手続の実施を義務付けている。しかし、同法は、事業の大枠を定める計画段階での配慮が困難であるという課題や、複数の事業による複合的影響の評価が困難であるという課題を有する。

首都機能移転は、計画地への影響はもとより、周辺都市への影響、移転元である東京への影響など、環境面において極めて大きな影響が発生する可能性が考えられる。

このため、既存の環境影響評価法に基づく環境影響評価手続に加え、首都機能移転が具体化される各段階に環境配慮を盛り込むための仕組みが必要である。環境基本法第19条においても、環境に影響を及ぼすような政策や計画等の策定、実施に当たり、環境への影響を考慮することが義務付けられている。

政策・計画段階に環境配慮を盛り込む手法として欧米先進諸国で近年急速に導入が進みつつある手法が戦略的環境アセスメント(Strategic

Environmental Assessment、以下「SEA」という。)である。SEAの考え方を参考にし、首都機能移転の計画段階において、適切な環境配慮の仕組みを盛り込む必要があると考えられる。

2.環境に配慮した新都市の計画手法(SEAの視点から)の検討について

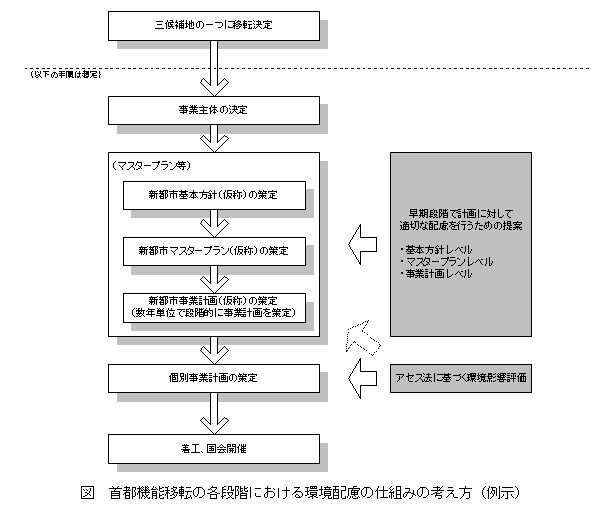

移転先を決定した後の首都機能移転の大まかな手順としては、次図のとおり進むものと考えられる。マスタープラン等の策定段階においては、基本方針、マスタープラン、事業計画などとして、段階的に決定されていくものと考えられる。

環境に配慮した新たな首都機能都市の計画手法について、「戦略的アセスメント総合研究会」における検討内容を参考とし、以下の観点からの検討を行っている。

(1)意思決定手続きとの関係の明確化

- 首都機能移転の各段階における計画策定手続と環境配慮との関係 等

(2)検討の対象範囲の考え方

- 首都機能移転の各計画段階における評価の対象分野、地域的な対象範囲 等

(3)複数案設定の考え方

- 首都機能移転の各計画段階における複数案設定の視点 等

(4)スコーピングの考え方

- 首都機能移転の各計画段階における環境配慮手続と事業の実施段階での環境アセスメントとの役割分担 等

(5)各主体の関与の考え方 等

- 首都機能移転の各計画段階における各主体の役割と関与、国民等への情報公開と意見の反映のための手法 等