海外における戦略的環境アセスメントの技術手法と事例(平成13年9月)

(3) カルフェッドベイデルタ総合計画のSEA

1) SEA手続きの経緯

SEAは国家環境政策法(NEPA)、NEPA実施のための内務省開拓局の政策及び手続き、そしてカリフォルニア州環境質法(CEQA)に従って行われ(図3.4.4参照)、環境影響評価書(EIS/EIR)が作成された。

・1996年3月 準備通知書(NOP)が提出された。

・1998年3月 EIS/EIR案が提出され、105日間にわたってパブリックコメントを募集し、関係機関にレビューされた。

・1999年6月 再度、EIS/EIR案が提出され、90日間にわたってパブリックコメントを募集し、関係機関にレビューされた。

・2000年7月 最終版EIS/EIRが提出された。

・2000年8月 意思決定記録(ROD)を公表し、州機関へ決定通知書(NOD)を提出した。これをもって、フェーズⅡが完了した。

パブリックコメントの募集にあたっては、1998年3月に公表されたEIS/EIR案の場合、1998年4月から5月にかけて17回の公聴会がカリフォルニア全域で開催された。住民からの意見聴取期間中に、1,800件以上の意見が寄せられた。これらの意見は、計画改良、及び望ましい案の策定・評価の支援に活用された。

注: 環境影響報告書 (EIR : Environmental Impact Report)

否定的宣言書 (Neg : Negative Declaration)

決定通知書 (NOD : Notice of Determination)

免除通知書 (NOE : Notice of Exemption)

準備通知書 (NOP : Notice of Preparation)

図3.4.4カリフォルニア環境質法(CEQA)に基づく手続きフロー

出典:カリフォルニア州政府Webサイトを元にMRI作成

2) SEAの目的

EIS/EIRの作成の目的は、総合計画を構成する一連の事業が環境へ及ぼす影響を認識し評価することで、総合計画における指導的機関及び責任を負う機関に望ましい案を承認し採用するという意思決定をさせることにある。

3) スコーピングと環境影響評価項目の設定

NEPA、及びCEQAに沿って環境影響評価項目のスコーピングが行われた。同時に、総合計画の対象地域が広範であるために、環境影響評価はその地形的特性に応じて複数の地域に分割して行われた。

- 地形的なスコーピング

デルタ地帯、ベイ地域、サクラメント川流域、サンホアキン川流域(含チュラレ(Tulare)湖盆地)、そしてその他のSWP及びCVP対象地域である。 - 環境影響評価項目のスコーピング

生態系の修復、堤防システムの統合、水質の改善、水供給の信頼性向上の4つの大きな目的の下に設定される。総合計画のEIS/EIRにおいて評価された項目というのは、表3.4.6のように3つの主要な分野に分類された。

表3.4.6EIS/EIRにおいて評価された項目分類

|

大分類 |

個別項目 |

|

環境の物理的側面への影響 |

水供給及び水資源管理 |

|

ベイデルタの流体力学及び河川の水理学 |

|

|

水質 |

|

|

地下水資源 |

|

|

地質学及び土壌 |

|

|

騒音 |

|

|

運輸 |

|

|

大気 |

|

|

環境の生物学的側面への影響 |

漁業及び水圏生態系 |

|

植物及び野生生物 |

|

|

土地利用、社会問題、及び経済影響 |

土地と水の農業利用 |

|

農業経済学 |

|

|

農業における社会的問題 |

|

|

都市の土地利用 |

|

|

都市への水供給の経済学 |

|

|

公共事業及び公共サービス |

|

|

レクリエーション資源 |

|

|

洪水管理 |

|

|

発電及びエネルギー |

|

|

地域経済 |

|

|

文化的資源 |

|

|

公衆衛生及び環境への危険 |

|

|

景観資源 |

|

|

環境面での公正 |

|

|

先住民の信託財産 |

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

上記のスコーピングにより、表3.4.7に示すように、計画対象領域内の地域ごとに注目・注力すべき累積的な負の環境影響が明らかになった。

表3.4.7潜在的に重要な累積的な負の影響一覧

|

計画対象領域 |

|||||

|

資源 |

デルタ 地帯 |

ベイ地域 |

サクラメント川 流域 |

サンホアキン川 流域 |

その他のSWP及びCVP対象地域 |

|

水供給及び水源管理 |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

ベイデルタの流体力学及び河川の水理学 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

水質 |

× |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

地下水資源 |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

地質学及び土壌 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

騒音 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

運輸 |

× |

× |

× |

||

|

大気 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

漁業及び水圏生態系 |

× |

× |

△ |

△ |

|

|

植物と野生生物 |

△ |

△ |

× |

× |

|

|

土地と水の農業利用 |

× |

× |

× |

||

|

都市の土地利用 |

△ |

△ |

|||

|

公共事業及び公共サービス |

△ |

△ |

△ |

||

|

レクリエーション資源 |

× |

△ |

× |

× |

|

|

洪水管理 |

△ |

△ |

△ |

||

|

発電及びエネルギー |

△ |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

文化的資源 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

公衆衛生及び環境への危険 |

△ |

△ |

△ |

△ |

|

|

景観資源 |

× |

△ |

× |

× |

|

注:△・×とも累積的な負の影響であるが、特に×は不可避な累積的な負の影響である。

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

4) 複数案の設定

フェーズⅠの初期では、ベイデルタの諸問題を解決し総合計画の目的を達成するために50分野の行動を考慮した。これらの分野は、既存の文献及びカルフェッドコンソーシアム、ベイデルタ諮問委員会(BDAC)及び利害関係者ならびに一般公衆の間で開催された数多くのワークショップを通じて抽出されたものである。フェーズⅠの目的は、問題解決のために採り得る手法を全て残しつつ、複数案の数を比較可能なレベルに減らすための手法を開発することであった。フェーズⅠからフェーズⅡへは、導水プログラムにおいて異なる3つのシステム(既存の導水システム、導水システムの修正、2系統の導水システム)を採用する3つの基本的な複数案が持ち越された。

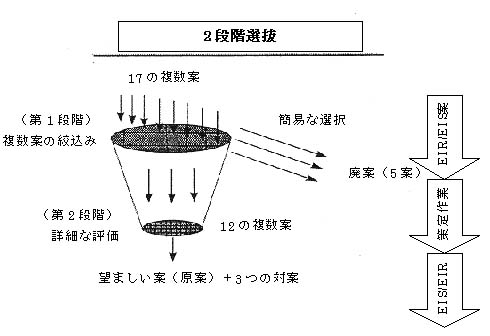

フェーズⅡでは、図3.4.5に示すようなの2段階の過程を踏まえ、複数案の絞込みが行われた。

<第1段階>

- 水の融通及び流域管理という2つのプログラム要素が追加された。これにより、フェーズⅡでは、水の有効利用、水質改善、堤防システムの統合、生態系修復、水の融通、流域管理という共通のプログラム要素と、貯水及び導水という複数案毎に可変なプログラム要素の合計8つが考慮された。

- 貯水及び導水のプログラム要素を詳細に評価するために、3つの基本的複数案から17の複数案が設定され、これらについて18の特徴に基づいて選択及び合成が行われた。

- 評価の結果、重視すべき点及び各複数案の技術的比較優位性が明らかとなった。重視すべき点は、流出水の水質と導水が及ぼすの影響の2点であり、廃案の技術的な要因は、水圏環境へ負の影響を及ぼす恐れのある建造物、デルタ地帯南部の水路の改良への配慮の欠如であった。また、環境影響と導水機能が同程度の場合は、費用の小さい案が採用された。一方、費用は小さくとも環境への負荷が大きい案は排除された。この過程により5つの複数案が排除された。

|

<18の特徴>

|

図3.4.5フェーズⅡでの複数案の絞込み

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Phase II Interim Report’,1998よりMRI作成

<第2段階>

- 残った12の複数案は、1998年3月に公表されたEIS/EIR案にて評価された。12の複数案は、カルフェッドベイデルタ総合計画の実施に伴う潜在的な影響を幅広く考慮するものであった。

- 広く一般の意見を取り入れつつ複数案の評価が継続され、最終版のEIS/EIR作成に先立って望ましい案が決定された。その後、望ましい案の対案として以下の3つの大枠に沿った複数案が策定された。

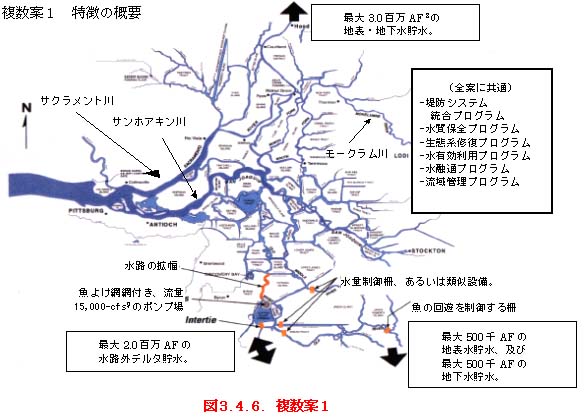

- 複数案1(既存の導水システム)

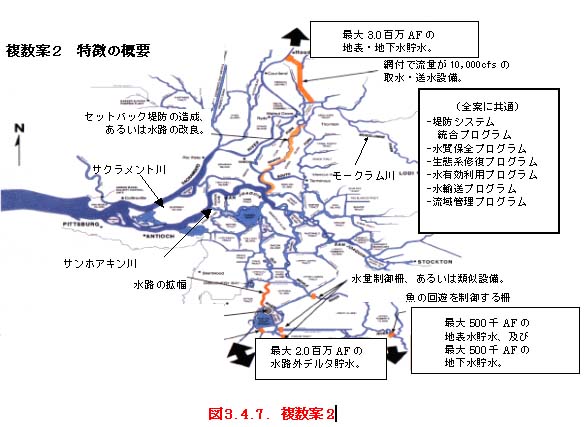

- 複数案2(デルタ内導水の修正)

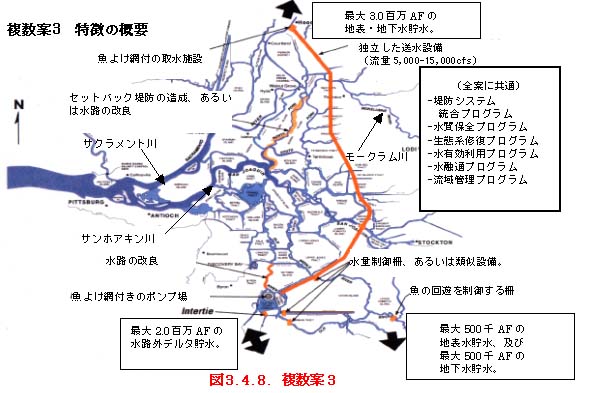

- 複数案3(二重のデルタ導水)

以上の2段階にわたる絞り込みを経て、最終版のEIS/EIR(2000年7月)では望ましい案と複数案1~3、並びにゼロ代替案について比較評価を行った。

ただし、複数案の内容は、計画レベルのものであり計画の目的に適うよう幅広いアプローチを定義しているものである。つまり、複数案とは計画対象地域内の各場所に見合った特定事業を定義するものではない。個別事業に関しては、計画のフェーズⅢにおいて行われる。

表3.4.8各複数案の概要

|

複数案の内容 |

|

|

複数案1 (既存の導水システム) |

既存のデルタの水路を活用し、ポンプの送水量と貯水池の容量を若干向上させるとともに、可能な範囲でポンプ等の運用を変更するもの。デルタ地帯の水路を現在の構成のまま維持することが不可欠である。それと共に、いくつかの改良をデルタ地帯南部において行う。

|

|

複数案2 (改良デルタ内導水) |

複数案1の下で熟慮されたデルタ地帯南部の改良と共に、デルタ地帯北部水路にも重要な改良を施すものである。 サクラメント川からポンプ場までの水路を拡幅するとともに、生態系の修復、堤防の補修等を行う。

|

|

複数案3 (二重のデルタ内導水) |

二重のデルタ内導水とは、デルタ内水路の改良及び運河あるいはパイプラインの組み合わせにより実現されるものである。複数案1、2で考慮された貯水・導水プログラムに加えて、デルタ地帯北部のサクラメント川とカリフォルニア州水事業(SWP)及びセントラル・ヴァリー・プロジェクト(CVP)の送水設備とを繋げる。 上質の河川水をそのままポンプ場に運ぶことにより、飲料水としての水質問題は一気に解決することが見込まれる。また、取水ポイントが上流になることから、魚をポンプに巻き込む危険性が低下する。

|

|

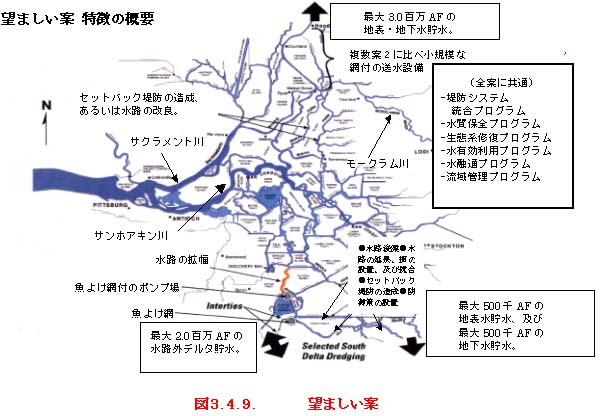

望ましい案 (デルタ内導水) |

複数案1及び2に類似した要素を含む。サクラメント川に面する送水設備とモークラム川への水路を備える一方で、送水設備の大きさは複数案2のものよりもはるかに小さい。送水設備が建設されない場合は、複数案1に類似した影響をもたらす。

|

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Executive Summary of the Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

acre-feet:1acre=4046.8m2, 1feet=0.3048m ∴1AF=≒1,234[m3]

cubic feet per second:1cfs=0.348×0.348×0.348[m3/s]=0.02832[m3/s]

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Executive Summary of the Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

5) EIS/EIRの構成

EIS/EIRの各環境影響評価項目の詳細な記述の構成は、以下のとおりである。

表3.4.9環境影響評価の記述の構成

|

項目 |

内容 |

|||

|

影響評価項目 |

導入 |

要約 |

詳細な影響評価の結果、総合計画の実施に伴う便益と潜在的な悪影響及び緩和措置等を記述する。 |

|

|

論点 |

各項目に関して、その論点を記述する。ただし、国家環境政策法(NEPA)及びカリフォルニア環境質法(CEQA)では、記述が特に必要とは規定されていない。項目によっては、総合計画レベルでは詳述できないものもある。 |

|||

|

影響を受ける環境/既存の状況 |

各地域の既存の状況、及び影響を受ける環境 |

各項目に関して、歴史的視点及び現況に関する概要を、次の地域毎に記述する。

|

||

|

環境影響 |

評価手法 |

環境影響を認識し、評価する手法や評価に用いられた分析モデルを記述する。 |

||

|

重要な評価基準 |

重要な閾値を定性的な表現で記述することで、場所単位、プロジェクトレベルの広範な影響をカバー可能である。一方、広範で長期間に渡るプロジェクトであるため、正確で定量的な閾値の設定は困難である。 |

|||

|

ゼロ代替案 |

既存の状況と比較して、ゼロ代替案を採用した(特段の施策を採らなかった)場合の環境影響を記述する。 |

|||

|

総合計画案 |

4つの総合計画案をそれぞれ採用した場合の環境影響を記述する。 |

|||

|

全複数案に共通の影響 |

全ての複数案について類似の環境影響を地域毎に記述する。 |

|||

|

複数案毎に異なる影響 |

貯水・導水プログラムによる環境影響はデルタ地帯において複数案毎に異なるが、これを地域ごとに記述する。 |

|||

|

既存の状況と比較した複数案 |

既存の状況はプロジェクトの効果を比較するためのベースになるため、これを記述する。長期に渡る総合計画レベルでは、既存の状況とゼロ代替案は区別できない。但し、有意な差がある場合は明示し、論じる必要がある。 |

|||

|

追加的な環境影響評価 |

以下の4つの観点から、追加的な環境影響評価を行う。 |

|||

|

累積的影響 |

CEQA、NEPAともにEIS/EIRにおいて累積的影響について記述することを規定している。本計画は長期に渡るため、長期的な環境影響評価を累積的影響評価と見なし得る。 |

|||

|

計画の実施に伴い拡大する正負の影響 |

総合計画の実施によって影響が拡大する事項に関して記述する。ただし、正負それぞれの影響が拡大するか否かは、専門家も意見の分かれるところである。このような総合計画レベルの分析においては、問題は正確に予見できない。将来的な各自治体レベルの開発計画時に詳細に考慮すべきものである。 |

|||

|

短期的使用と長期的生産性 |

環境資源の局所的・短期的利用と、長期的に見たときの生産性の維持・向上との関係について記述する。 |

|||

|

不可逆性・回復不可能性 |

環境にとって不可逆的かつ回復不可能な関わりについて記述する。 |

|||

|

緩和戦略 |

本EIS/EIRでは、特定の場所の固有事業についての評価は行わないため、特定の緩和措置を提示することが困難である。このため潜在的に重要な悪影響を回避、最小化、修復、埋め合わせるための戦略を記述する。 |

|||

|

潜在的に重要な不可避の影響 |

緩和策を実施した後も重要と考えられる潜在的悪影響について記述する。 |

|||

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

6) 環境影響評価

フェーズⅡにおいて採用された環境影響評価項目ごとの分析手法の概要を下表に整理した。

表3.4.10影響評価項目とその分析の手法一覧

|

影響分析の手法 |

|

|

水供給及び水資源管理 |

生態系修復・堤防システムの統合・水質改善・水の有効利用・水の融通プログラムに関しては定性的評価を採用し、貯水及び導水プログラムに関しては定量的評価手法を用いた。セントラル・ヴァリー・プロジェクト(CVP)及びカリフォルニア州水事業(SWP)の貯水・導水システムの運用状況をシミュレーションするカリフォルニア州資源庁水資源局製モデル(DWRSIM)を用いて評価した。DWRSIMは、プロジェクト操作の変更、貯水設備の追加、デルタ地帯内導水設備の追加に伴う影響を評価する。 |

|

ベイデルタの流体力学及び河川の水理学 |

DWRSIMから導かれるデルタ地帯への流入水の流量、流速等の諸変数を用いて、デルタ地帯の流水の力学をシミュレーションする(カリフォルニア州資源庁水資源局製DSM2モデル)。DSM2への入力はデルタ地帯の地形や排水位置を反映するよう修正され、これにより潮がデルタ内の流れ及び水質へ及ぼす影響を測り、基準となる地点からの水移動パターンを追跡する。 |

|

水質 |

生態系修復・水質改善・堤防システムの統合・水の有効利用・水の融通・流域管理プログラムの実施による水質への影響を評価するには定性的手法が用いられた。定量的な評価手法を用いるには、数量モデルを構築するための十分な調査がなされていない。地表・地下水の貯水設備の建設に伴う影響評価は定性的に、また貯水・導水に伴う影響評価は観察結果に基づきカリフォルニア州資源庁水資源局製のモデル(DSM1、DSM2)を用いて定量的に評価された。 |

|

地下水資源 |

生態系修復・水質改善・堤防システムの統合・水の有効利用・水の融通・流域管理プログラムの実施による影響を評価するには定性的手法が用いられた。貯水及び導水に関する事業の実施に伴う影響は、サンホアキン川流域を除く全対象地域において、定量的に評価された。サンホアキン川においては、SWP・CVPによるデルタ地帯への送水量変化が定量的に把握できるためである。サンホアキン川流域における地下水への影響は、セントラル・ヴァリー地下・地表水モデル(CVGSM)を用いて分析された。CVGSMは、1922-90年のデータを用いてセントラル・ヴァリー地帯の帯水層内の流れを月単位にシミュレーションするものである。 |

|

地質学及び土壌 |

新たな設備の建設、土地使用目的の変化に伴う直接的な影響と、政策・資源・経済の変化に伴う間接的な影響の両方を分析する。分析には、地域の範囲の変化と地質の変化の2つが含まれる。これらの変化は、生息地の回復活動に伴う植生の変化や、計画に関連する建設活動に伴う直接的な損失が原因である。地表土の侵食、水路・盆地・水際・小川の侵食及び堆積、土壌の塩分濃度等を地理情報システム(GIS)のような手法を用いて表示し比較することで評価した。 |

|

騒音 |

建設及び運用時における騒音が対象である。建設に伴う騒音は短期的なものであり、運用(操作及び維持管理)に伴う騒音は長期的なものである。また、貯水池におけるレジャーからも騒音が生じる。各複数案において、被害を受ける住民の数・人口密度を同一と仮定し、その上で建設の規模及び設備の広さ・種類から評価を行った。 |

|

運輸 |

運輸に関連する影響は、修復活動、堤防改良、及び貯水・導水設備の建設作業に関連するものであり、短期的なものである。一方で貯水・導水設備の建設期間中の道路改良や再敷設、また流れを制御するための設置されたバリアーのために長期的な影響が生じる可能性がある。これを地域ごとに定性的に評価している。 |

|

大気 |

建設車両からの排気等の建設関連の影響は短期的なものであり、CO、NOX及び直径10[μm]の塵を含んでいる。また、ポンプ稼動・農業の転換・車両及び船舶からの排気等の維持管理関連の影響は長期的なものであり、CO、NOX及び直径10[μm]の塵を含んでいる。1997年に、直径2.5[μm]以上の塵を規制する法律が制定され2005年に施行されるが、現在までそれをモニターする方法は未開発である。カリフォルニア州における各種排気及び塵の規制基準値を基に、定性的に評価している。 |

|

漁業及び水圏生態系 |

生態系レベルの分析は、水流・水温、堆積物と栄養素あるいは汚染物質の投入とその動き、生産性、物理的構造の観点からの定性的なものである。種に特定した分析は、生息地・水質・巻き込み損失・地表水水面高さ・生物の移動・種間の相互作用・人工物の建造・漁獲の8つの観点からの定性的なものである。 |

|

植物と野生生物 |

空間的な分布の拡大あるいは縮小の分析、またその質の変化について分析を行った。動植物の群生分布をGISを用いて表示し比較することで、定量的に評価した。この分析には、カリフォルニア資源庁魚類・猟獣鳥局の持つ国家生物多様性データベースから、絶滅に瀕している種に関する位置情報を抽出し用いた。 |

|

土地と水の農業利用 |

物理的な土地利用の変化、あるいは設備の建設等による利用目的の変化が原因となる直接的な影響と、同時に、そこから生じる広範な土地利用政策・資源・経済の長期的・間接的な影響の2つについて評価した。特に、農業用地から生息地への転換に伴い必要とされる水の量を総合計画レベルで分析した。 |

|

農業経済学 |

灌漑設備の整った土地面積、土地と水の農業利用、水質、農業生産にかかる費用と収入、及びリスクと不確実性などが影響評価に関わる変数である。そして、これを政策レベルの経済モデルを用いて推定した。総合計画レベルのEIS/EIRにおいては、群レベルで詳細を述べ定量化することは不可能であり、また不適当である。 |

|

農業における社会的問題 |

地域社会が安定しているか否かは、総合計画を実施した際の1世帯当たりの所得の中央値、低額所得者割合、失業率等の指標の変化によって評価される。この分析は、地域経済分析及び地域の雇用変化の見積もりに基づいてなされた評価を農業事業者、農作業者、及び農業について適用したものである。 |

|

都市の土地利用 |

物理的な土地利用の変化及び設備の建設等による利用目的の変化が原因となる直接的な影響と、同時にそこから生じる広範な土地利用政策・資源・経済の長期的・間接的な影響の2つについて評価した。 |

|

都市への水供給の経済学 |

|

|

公共事業及び公共サービス |

以下の点に関して、既存の社会基盤との比較において評価した。同時に、既存の警察・消火・救急サービスに対しても影響を及ぼすか否かを評価した。

|

|

レクリエーション資源 |

定量的な評価として、レクリエーションの機会に影響を及ぼす基準値(例えば、ボート用スロープが使用できる大きさの貯水池であるか否か。)を考慮した。定性的な評価としては、レクリエーションできる場所が利用できるか、また利用し易いか、そして魚類及び野生生物が多数生息しているかどうかを評価した。 |

|

洪水管理 |

|

|

発電及びエネルギー |

CVP及びSWPの間に挟まれた総合計画の複数案が、発電容量、発電コスト、及びプロジェクトのエネルギー使用量にいかなる変化を及ぼすかを評価した。これに際して、DWRSIMにより州・連邦の水力発電所の発電容量を定義する。ただし、DWRSIMは一月刻みの計算であるため、電力需要のピーク値に対する定量的な評価はなされていない。 |

|

地域経済 |

地域経済に与える直接・間接的な影響の全体規模を評価する。評価の対象となる主な経済指標は、就職率・個人所得・公共の財政である。公共の財政には、州、町及び特別地区といった公共団体の収入の合計が含まれる。いくつかの定量的な仮定と、大部分の定性的な情報をもとにして、複数案毎のプログラムの詳細とその影響から、地域経済に与える影響の規模とその方向を評価した。 |

|

文化的資源 |

国家史跡登録(NRHP)に登録されている遺産、及び連邦規則集(CFR)あるいはCEQAの公共資源規約及びそのガイドラインに規定されているような歴史的遺産あるいは独特の考古学的遺跡については、影響評価を行う。そして、各種の規制に従うことで、影響を重大とされるレベル以下に引き下げるよう配慮しなければならない。 |

|

公衆衛生及び環境への危険 |

以下の量の変化を以って評価する。

|

|

景観資源 |

農務省林野局が開発した景観管理システム(VMS)に従って評価を行う。この計画段階の影響評価では広い、地域的なレベルで既知の敏感な景観資源に対して行われるものである。多様な分類がVMSの特徴であり、視覚的特徴は『独特(Aクラス)』『共通(Bクラス)』『最低限(Cクラス)』に分類される。また、分析にあたっては、[1]景観に敏感な地域のみを採り上げる、[2]原則的に現場と景観地域の間の距離が3マイル以下の場合のみ採り上げる、[3]視覚的環境に影響を及ぼす可能性のあるプログラムに関してのみ採り上げることとされた。 |

|

環境面での公正 |

『環境保護局及び国家環境政策法に準拠した分析において環境面での公正を組み込むための手引き(最終版)』を用いて、影響評価における環境面での公正を策定する。潜在的な影響及び影響を受ける人口を概算するために、スクリーニングを行う。スクリーニングは、地域社会に少数民族あるいは低額所得者と認定される者がいるか否か、また環境及び人体への悪影響が少数民族及び低額所得者にこそ逆進的に及ぶものであるか否かを判断することで行われた。 |

|

先住民の信託財産 |

事業が先住民の信託財産に影響を及ぼすか否を決定するには、まずその信託財産を確認する作業が必要である。それには、先住民の部族と先住民局と、可能であるならば内務省法務官が協議の上、政府文書の調査が必要である。その上で、部族の水利権、漁業権等の権利に影響を及ぼすか否かの調査が必要になる。設備の建設は、その規模に応じて先住民の居留地に影響を及ぼす。 |

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

7) 複数案の比較、及び望ましい案の選択

設定された複数案(表3.4.8参照)に対して、各環境影響評価項目(表3.4.6参照)に分析手法(表3.4.10参照)を適用して評価が行われた。なお、この際にゼロ代替案を含めることがNEPA及びCEQAにて規定されている。その結果の概要を表3.4.11に示した。

本表は、複数案の策定過程で重要と見なされた水質及び漁業への影響及び代表的な項目のみを抽出して整理を行った。この結果、8つのプログラム要素の中で、計画の実施に伴う環境影響が複数案間で大きく異なるのは導水プログラムのみであり、その他のプログラム要素は、複数案の間の比較においてもさほど異なる影響を示さなかった。但し、貯水プログラムに関しては、貯水容量が複数案毎に大きく異なる結果となった。

したがって、表3.4.11では、貯水及び導水に関連した環境影響は複数案毎に比較することとし、その他のプログラム実施に伴う環境影響は同様として扱い整理を行った。なお、各複数案の実施においては貯水・導水プログラムの運用においてそれぞれCVP・SWPとの連繋を取るとし、それに伴うCVP・SWPの運用の変更点も含めて評価している。

また、表3.4.12は望ましい案に関する、各環境影響評価項目の詳細な評価(一部抜粋)である。なお、CEQAでは全ての複数案を同等に評価することは求められておらず、望ましい案について詳細な評価を行えば良いともされている。

8) EIS/EIRの結論

EIS/EIR(CALFED

BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact

Statement/Environmental Impact Report’, July 2000)においては、1998年のEIS/EIR案公表後に策定された『望ましい案』が、ゼロ代替案及び3つの複数案と比較評価されたうえで適当であると結論付けられた。

9) 意思決定者への反映

フェーズⅡは、2000年7月にEIS/EIRを公表し、続く8月の意思決定記録(ROD)公表と州当局への決定通知書(NOD)提出を以って完了した。このEIS/EIRを受け、カルフェッドコンソーシアムは望ましい案を実現するべく各プログラムを実施することとなっている(フェーズⅢ)。後続の個別事業の着手にあたっては、指導機関も責任機関もそしてカリフォルニア州水資源局のような利害関係のある地域機関も、EIS/EIRに準拠する。

表3.4.11複数案の比較(貯水及び導水プログラムを中心にして)

|

環境影響評価項目 |

ゼロ代替案 |

貯水・導水プログラムの影響 |

その他のプログラムの影響 |

望ましい案 |

||

|

複数案1 |

複数案2 |

複数案3 |

||||

|

水供給及び水源管理 |

デルタ地帯の年間流出水増加量は長期的には370千AFから-570千AFである。 デルタ地帯における年間排水量の減少は、貯水を優先させるデルタ地帯水源管理指針の結果であり、増加はベイデルタ地帯における需要の高まりの結果である。 干ばつの数年間、デルタ地帯の年間流出水増加量は130千AFから-610千AFである。 ベイデルタ水系の需要が高まっても、デルタ排水量への影響が小さいのは、供給が干ばつ時にのみ限定されているためである。 |

排水ポンプが改良され排水量が増すことで、改善される要素がある。追加的な貯水設備が建設される場合、更なる便益が得られる。 追加的な貯水設備を建設しない場合、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの年間流出水量は270~390千AF(干ばつ時は30~90千AF)増加する。 追加的な貯水設備を建設する場合は、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの流出水量は180~640千AF(干ばつ時は580~800千AF)増加する。 |

排水ポンプが改良され排水量が増すことで、改善される要素がある。 追加的な貯水設備が建設される場合、更なる便益が得られる。 追加的な貯水設備を建設しない場合、ゼロ代替案と比較して長期的に見てデルタ地帯からの年間流出水量は230-410千AF(干ばつ時は30-200千AF)増加する。 追加的な貯水設備を建設する場合は、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの流出水量は460-800千AF(干ばつ時は130-650千AF)増加する。 |

排水ポンプが改良され排水量が増すことで、改善される要素がある。 追加的な貯水設備が建設される場合、更なる便益が得られる。同案は、5,000cfs及び15,000cfsの貯水能力を持つ独立の設備を伴う場合の両方について評価された。 追加的な貯水設備を建設しない場合、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの年間流出水量は140-590千AF(干ばつ時は90-440千AF)増加する。 追加的な貯水設備を建設する場合は、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの年間流出水量は410-1,300千AF(干ばつ時は90-1,200千AF)増加する。 |

水の有効利用及び水の融通プログラムの下での活動は、既存の供給を更に有効に配分することに繋がる。水資源がどの程度有効に再配分されるかは、不確かである。 生態系修復プログラムの活動では、現行の農地利用よりも大量の水を必要とする。堤防システムの統合、水の有効利用及び水の融通プログラムは供給の信頼性の向上に寄与する。 水質改善プログラム活動は利用可能な水の総量を増加させ、操作上の柔軟性を増すことに繋がる。 |

排水ポンプが改良され排水容量が増すことで、改善される要素がある。追加的な貯水設備が建設される場合、更なる便益が得られる。同案は、サクラメント川からモクルムネ川水系へ検査済みの水の融通(2,000~4,000cfs)がある場合と無い場合において評価された。この水の融通がない場合、結果は複数案1に類似する。 新たに水を融通はするが、追加的な貯水設備の建設はしない場合、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの年間流出水量は250-380千AF(干ばつ時は50-180千AF)増加する。 新たに水を融通し、かつ新規に貯水設備を建設する場合、ゼロ代替案と比較してデルタ地帯からの年間流出水量は490-900千AF(干ばつ時は180-670千AF)増加する。 |

|

水質 |

デルタ地帯の水質は徐々に悪化する。 |

貯水池を備えた案では、デルタ地帯への流入のタイミングの変化は、デルタ地帯の水質の改善となって現れるが、デルタ地帯南部のポンプ作用の増分によって相殺される。貯水池の伴わない案では、デルタ地帯における塩分濃度は上昇する。貯水池の有無に関わらず、デルタ地帯中央部・西部の一部、古くからある川、クリフトン取水庭、及びサンホアキン川において、月平均塩分濃度の上昇が見られる。古くからある川及び中央川では、臭化物の集積も増す。 |

貯水池を伴う案において、循環流パターンの改良及びデルタ地帯への流入のタイミングの変化による塩分濃度及び臭化物集積の低減がある。 デルタ地帯西部のサクラメント川下流及びサンホアキン川の塩分濃度は、中央部・南部デルタ地帯への水移転のために上昇する。 貯水池の有無に関わらず、デルタ地帯中央部、メンドータ湖デルタ地帯の運河、及びクリフトン取水庭において塩分濃度の低下が見られる。塩分濃度の低下に伴って、対応する臭化物濃度の低下が予期される。 貯水池を伴う案において水を大量に使用する場合、デルタ地帯西部において塩分濃度は穏やかに上昇する。 |

デルタ地帯南部のSWP・CVPサービス地域への流出水の水質は、独立した(水移転)設備のために実質的に改善する。水がデルタ地帯ではなくサクラメント川から取水されるためである。 塩分濃度がロック湿地及びデルタ地帯の南部・中央部で上昇する。 貯水池の有無に関わらず、クリフトン取水庭では塩分濃度の大幅減少が見積もられ、塩分濃度がピークに達する期間においてもメンドータ湖デルタ地帯の運河については減少すると見積もられている。 デルタ地帯西部においては、水を大量に利用する期間に、塩分濃度が上昇する可能性がある。 |

全地域において、水質改善プログラムの資源管理政策により潜在的な便益を享受する。生態系修復及び堤防保全プログラムにより、建設及び初期操作の期間においては堆積負荷及び濁り度が増す。サスーン湿地西部の堤防の機能修復により水質が守られる。 生態系修復プログラムによって、年間を通じてある時期には、より自然な流れが回復し、同時に水温及び塩分濃度が低下して、溶存酸素量が増加する。生態系修復プログラムはメチル水銀の発生を増大させる。 |

サクラメント川に水移転設備がない場合は複数案1に類似した環境影響が、建設する場合は水質悪化という影響がある。操作上の変更はデルタ地帯の水質に甚大な影響を及ぼす。 排水ポンプ流量を小さくすることで、一時的に海から塩分・臭化物が排水ポンプ近傍に浸入してくるのを低減できる。 水質改善という便益は、デルタ地帯からの流出量増加及び全体的な循環流のパターンの改善に拠る。 設備操作上の変更は、湾への新鮮な水の流入量を増し、塩分濃度勾配に重大な変化を及ぼす可能性がある。サンホアキン川及びその他のSWP・CVPサービス地域への流出水の著しい水質改善が期待される。 |

|

騒音 |

既存の状況に類似。 |

設備の建設により騒音影響は生じるが、緩和可能な程度である。 |

複数案1に類似した影響。 |

複数案1に類似した影響。 |

複数案1に類似した影響。 |

複数案1に類似した影響。 |

|

大気 |

既存の状況に類似。 |

短期的には、デルタ地帯、サクラメント川・サンホアキン川流域において建設に伴う大気への影響が発生するが、緩和可能な程度である。 |

複数案1に類似した影響に加えて、導水設備の建設により短期的な影響が生じうる。 |

複数案2に類似した影響に加えて、個々の設備の建設に伴う影響が生じる。 |

建設期間中における、直接的、短期的影響がある。以下に関連する排出量が増加する(塵、燃焼、農業等における化学薬品の使用、収穫変動、更なる住宅用・商業用・娯楽用利用への土地利用転換、化石燃料及び他のエネルギー資源の使用量増加)。 |

サクラメント川における水移転設備がなくとも、複数案1と類似した影響が生じる。サクラメント川における水移転設備が備わる場合については、複数案2に類似した影響が生じる。 |

|

漁業及び水圏生態系 |

既存の状況に類似。但し、汚染物質の混入は増し、デルタ地帯からの流出は増加し、及び他のSWP・CVPサービス地域におけるデルタ地帯からの流出量も増加することで水圏生物に悪影響を及ぼし、絶滅の危機に瀕している種が回復する機会を潜在的に制限する。 |

巻き込みに伴う損失、生産性の低下、魚類の回遊の遅れ等といった悪影響が、新規貯水池への水移転及び流出量の増大のために生じる。貯水池がなければ、流れの状態の変化はより小さく、上記の悪影響もより小さい。 |

増大する水移転、及びそれに引き続く流れの状態変化は、複数案1の場合と類似している。デルタ地帯の水路の流れに対する追加的な影響はサクラメント川における水移転設備によって生じるものであり、増加する巻き込み損失、低下するデルタ地帯の生産性、遡河性の成魚の遡上に対する悪影響、及び海へと下って行く稚魚の残存数の減少、そして生息地の消失及び規模縮小といったものが含まれる。 反対に、有益な影響はサンホアキン川下流におけるデルタ地帯の流れの状態に拠るものであり、具体的には魚類の湾への回遊を改善した。浚渫作業から生じる影響は、魚類の回遊を遅れさせるだけでなく、水質、構造的性質、水流の可変性、及び魚類やその他の水圏生物にとっての生息地を悪化させ縮小させることに繋がる。 |

水移転及びそれに引き続く流れの状態変化は、複数案1下の状況に比べて改善されたものになるであろう。フッド山水移転に関連した影響については、複数案2に比べて軽減される。 設備が独立して建っている場合、デルタ地帯の東部、中央部、そして南部において以下の点から有益な影響を及ぼす。デルタ地帯の水力学に関連した生態学的過程の修復、巻き込み損失の減少、生産性の向上、そして海へと下って行く稚魚の数の増加等である。 浚渫による影響も複数案2で述べられている程度よりも低減される。もしその独立して建っている設備の規模が適切であれば、デルタ地帯南部の障壁は必要なく、障壁に関連した影響も回避できるであろう。 |

生態系の修復及び水質改善プログラムの活動は、水圏における生息地を改善し増加させる。 水の有効利用プログラムは、水移転における巻き込み損失影響の低減、水流のタイミングの変更、及び流入水の水質の改善を通じて生態系便益を創造することが期待される。 水移転プログラムは生態系の目的のために水を供給する。堤防の保全プログラム(サスーン湿地の堤防も含む)は、水質の悪化及び堤防修復期間中に季節限定の湿地が喪失することで、魚類及び水圏生態系に悪影響を及ぼす。 有益な影響としては、土壌の塩分濃度の低下並びに、洪水への耐久性の向上に伴う管理湿地及び潮汐に影響を受けた土地の保全能力の向上が挙げられる。 |

サクラメント川における水移転設備の有無に関わらず、影響は複数案1に類似する。水移転設備は、漁業問題に関して満足の行く解決策の上に、建設されるであろう。操作上の変更は、ポンプにおける巻き込み損失を減少させ、デルタ地帯の水路流を改善することで魚類及び水圏資源に便益を与える可能性がある。 一方給水ポンプの稼動は、巻き込み損失の増加及びデルタ地帯の水路流の変化を通じて、魚類及び水圏生物に悪影響を及ぼす可能性がある。 デルタ地帯南部においては、操作上の変更は巻き込み損失を低減し得る。貯水池を再操作することで、潜在的に水温を下げ、産卵及び育成段階における死亡率を上昇させ得る。水流が減少することで、卵や幼虫の運搬に関しても悪影響があり得る。 |

|

植物と野生生物 |

既存の状況に類似。 |

貯水設備を伴う案の建設は、植物と野生生物の社会に、生息地の破壊と縮小、断片化と喪失、恒久的な湿地及び水辺の生息地の喪失によって影響を及ぼす。 貯水設備の伴わない案の場合は、類似でかつ規模は小さい影響が見られる。 |

複数案1よりも更に大きな悪影響が植物及び野生生物に及ぼされるが、水中に生息地を創り出すことで便益を得られる種もある。 導水を増すために浚渫することにより陸生生物の生息地を縮小させることになる。 |

更なる設備の建設により複数案2よりも更に負の影響が増す。 |

生態系修復、水質改善プログラムはどの複数案の下でも生息地を改善する。水有効利用プログラムは地表水の流量の減少や排除を伴い、生息地の中には負の影響が及ぶところもある。水の利用効率が増し、水の融通が利く結果、農作物作付けの構成に変化が生じて野生生物にとって親和性の高い作物が減少する可能性がある。堤防システム統合プログラムの結果、サスーン湿地の堤防では、土壌中の塩分濃度が低下し、洪水に対する防御性が増すため陸生生物の種類が増える。ただし、堤防改修の期間は生息地の喪失及び野生生物の移動が起きる可能性がある。 |

サクラメント川における水移転設備がなくとも、複数案1と類似した影響が生じる。サクラメント川における水移転設備が備わる場合については、複数案2に類似した影響が生じる。 |

|

都市への水供給の経済学 |

水供給の信頼性と水質は低下し続け、その一方で供給コストは上昇する可能性がある。 |

貯水量に応じて、水供給コストは上昇するが、信頼性も増すであろう。 |

複数案1に類似した効果であるが、デルタ地帯から流出する水質には幾分の改善が見られる。 |

複数案1に類似した効果であるが、デルタ地帯から流出する水質には幾分の改善が見られる。 |

その他の計画は、都市経済に重要な影響を及ぼすとは考えられない。 |

複数案1に類似した効果がある。操作上の変更は、サンホアキン川流域及びSWP・CVPサービス地域における都市水供給経済に影響を与える。 |

|

景観資源 |

継続した開発は、景観に影響を及ぼす可能性がある。堤防の決壊によって引き起こされる洪水も景観への悪影響であると考えられる。 |

流域管理構造物による、デルタにおける景観への悪影響。設備は、景観を遮り目障りになり得る。貯水池を伴う複数案1は水際線の景観を損なう可能性がある。 |

複数案1に類似した影響、加えて、デルタ地帯においては新たな導水設備及び水路の拡幅のために負の影響が生じる可能性がある。 |

複数案2に類似した影響、加えて、他から離れて建っている設備による影響。 |

生態系修復プログラムは建設作業に伴う短期的な影響を及ぼすが、デルタ地帯では長期的には有益である。堤防システムの統合プログラムは、デルタ地帯において建設作業に伴う短期的及び長期的両方の影響を及ぼす。 |

サクラメント川における水移転設備がなくとも、複数案1と類似した影響が生じる。サクラメント川における水移転設備が備わる場合については、複数案2に類似した影響が生じる。 |

注:ベイデルタの流体力学及び河川の水理学、地下水資源、地質学及び土壌、運輸、土地と水の農業利用、農業経済学、農業における社会的問題、年の土地利用、公共事業及び公共サービス、レクリエーション資源、洪水管理、発電及びエネルギー、地域経済、文化的資源、公衆衛生及び環境への危険性、環境面での公正、先住民の信託財産の各項目については、本表の整理では省略した。

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成

表3.4.12望ましい案に関する影響評価

|

環境影響評価項目 |

有益な影響 |

潜在的に重要な回避可能及び不可避な悪影響 |

経済的・社会的効果 |

短期的、及び長期的関連事項 |

資源との間の不可逆かつ回復不可能な関係 |

|

水供給及び水源管理 |

水の有効利用・水融通・水質改善及び流域管理プログラムの共同実施を通じて、設備の再操作と統合化、適当な場合は追加的な地下水及び/又は地表水の貯水によって水供給の改善が期待できる。貯水池がない場合には、水の有効利用及び融通は、既存の供給割当てをより効率的に行うことに繋がる。しかし、貯水池無しで需要に応えるという方策は、不適当である。 |

設備の建設、及び生息地を修復する活動期間中の水の濁りのために、一時的に局所的に生ずる水供給の中断。 |

短期的には、建設に関連する影響が送水を中断させ得る。長期的には供給の信頼性が増す。 |

ある地域から別の地域へ、あるいはある使用目的から別の使用目的への水供給の置き換わり。 |

|

|

水質 |

重金属、農薬の残留物、塩、セレニウム、病原体、堆積物、有機体炭素、及び臭化物等の汚染物質の集積を低減することで、環境及び都市あるいは農業用水の水質を改善する。 |

デルタ地帯中央部に集中して塩分濃度が増加する可能性がある。サクラメント川の送水設備を稼動させずとも、塩分濃度の高まりはデルタ地帯中央部に広がる。 |

短期的には、建設に関連する影響。長期的には水質の改善。 |

関連は見出されない。 |

|

|

騒音 |

土地利用の変化に伴う交通用あるいは農業用機械からの騒音が減少する。また、既存の浄水場、井戸そしてポンプ基地の改良に伴い騒音が減少する。 |

建設重機の稼動、主要な道路に沿った交通、及び建設労働力を輸送するための車両交通による騒音の増加。排水路、ポンプ稼動設備、及び操車場といった設備の操業、更に娯楽目的の使用自動車及びボートの使用による騒音の増加。 |

短期的には、建設作業に伴う騒音。ただし、長期的には騒音水準に変化は起きない。 |

関連は見出されない。 |

|

|

大気 |

農地の耕作準備、化石燃料の燃焼、そして除草剤・殺虫剤の散布に伴う汚染物質排出量が減少する。塵の発生量が削減され、また、農作物の転換により作物焼却量が減少する。 |

短期的には、建設活動期間における大気汚染物質の直接的排出。塵、燃焼計画、機器の使用及び耕作、農業における化学物質の使用、及び農作物の転換と、土地利用の転換に伴う高度な住宅・商業・娯楽用利用に関連する排出量の増加。化石燃料又はエネルギー資源の消費量の増加。 |

短期的には、建設作業関連の影響があるが、長期的には影響はない。 |

関連は見出されない。 |

|

|

漁業及び水圏生態系 |

生態学的プロセスが再活性化され保全される。そして健全な魚類、野生動植物の個体数を維持することのできる構造が実現される。つまり、希少な水圏生物の増加、水流の改善、堆積物の供給量、氾濫原の接続性。水流温度、及び生物学的生産性。また、巻き込み損失の低減。 |

元来土着ではない種の分布数が増す。 |

短期的には、建設に関連する影響がある。水流を導く設備とその操作のために、短期的・長期的影響が出る可能性がある。長期的には、構造的な変化・操作上の変更により魚類及び水圏生態系の生産性の向上という便益が現れる。 |

生態系修復プログラムの下で再構築された生息地。つまり、建設された導水及び貯水設備は、生態系の構造及び繋がりを変える。 |

|

|

植物と野生生物 |

目標とする生息地の純増、天然の生息地の防御性の増強、食物網において低減される有毒な有機及び無機成分、つまり湿地及び水辺の生息地に関する質の向上、及び面積の拡大であり、生息地の多様性の増加であり、(絶滅危機種を含めた)目標個体数の勢力の回復であり、そして長期的には既存及び修復された湿地、水辺、高台、及び農地といった生息地の持つ洪水に対する防御力の向上。 |

小さな支流の流域に存在する生息地が貯水池の建造のために一帯が水没することにより断片化する。これにより流域の上流から下流へと居場所を移すことが不可能になる。絶滅危機種には、直接的で重大な影響を及ぼす。 |

短期的には、建設作業関連の影響があるが、長期的には便益が生ずる。 |

建設作業による生息地の喪失、及び生息地の質の変化。 |

|

|

都市への水供給の経済学 |

維持管理費用の低減、水質改善、水供給取水口の再配置、堤防の決壊による排水の中断という危険の低減、そして水供給の信頼性の増加。 |

既存の都市住宅の配置転換、既存の地域社会を物理的に崩壊あるいは分割する可能性、及び地域総合計画と衝突する可能性。 |

水の維持管理費用を低減させる一方で、供給量を増加させる。しかしプログラム要素に対する出費を通じて費用がかさむ可能性がある。経済効果は、より具体的な情報が必要である。 |

関連は見出されない。 |

ある固定された水供給の構造に関わる費用と資源を逆転させるのは容易なことではない。 |

|

景観資源 |

修復された森林地帯、水辺、及び湿地帯に存在する生息地、つまり視覚的多様性が景観及びその他様々な種類にまで増加する可能性があり、天然水系の景観特性が改善あるいは保全される。 |

堤防、ダム、そしてダム放水路等、直線的で目障りな建造物の存在は、景観上の障害である。また、貯水池の水面が揺らぐことで目障りな干渉縞が生じる。堤防は周囲の広広と開けた景観を見下ろし抑圧するものとなる。 |

効果又は悪影響が少数派、あるいは低所得者に生じうる。効果を測るには、プロジェクトに限定した評価が必要である。 |

短期的には、建設作業関連の影響があるが、長期的には他の環境資源の改善に伴う改善が見込まれる。建造物の直線的形状や視覚的障害物による長期的な負の影響がある。 |

総合計画に伴う活動に起因する視覚的配置の変化。 |

注:ベイデルタの流体力学及び河川の水理学、地下水資源、地質学及び土壌、運輸、土地と水の農業利用、農業経済学、農業における社会的問題、年の土地利用、公共事業及び公共サービス、レクリエーション資源、洪水管理、発電及びエネルギー、地域経済、文化的資源、公衆衛生及び環境への危険性、環境面での公正、先住民の信託財産の各項目については、本表の整理では省略した。

出典:CALFED BAY-DELTA PROGRAM, ‘Final Programmatic Environmental Impact Statement/Environmental Impact Report’, July 2000 よりMRI作成