戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

(7)総合開発系計画

(主要な計画)

ある一定の地域内の、各種事業セクターについて横断的、網羅的に定める計画として総合開発系の計画があるが、これらは法的な根拠を有するもの、そうでないもの、全国レベルを対象としたものから市町村を単位とするものまで、対象範囲や根拠など、その態様は様々である。

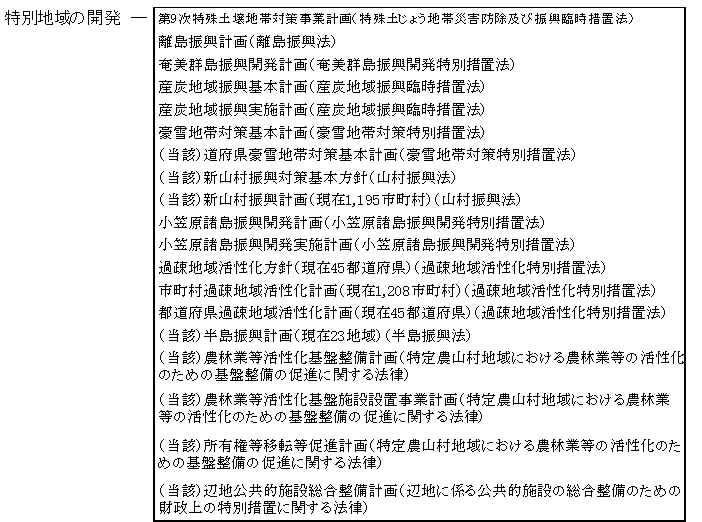

主要なものとしては、全国を対象とした全国総合開発計画、全国ブロックレベルの首都圏整備計画や北海道総合計画等の計画、地理的特性等に着目した離島振興計画や半島振興計画等の計画、多極分散型国土形成を目的とした振興拠点地域基本構想や業務核都市基本構想、都道府県・市町村の総合開発計画、都市計画法の都市計画マスタープラン等がある。

また、「むつ小川原総合開発計画」「あきる台総合開発計画」のような特定の開発構想に焦点を絞った計画も存在する。(図7-1参照)

(計画の根拠)

総合開発系の計画には、全国総合開発計画をはじめとして法律にその根拠を有する法定計画が多数存在するが、一方で、都道府県・市町村の総合開発計画のように地方公共団体が独自に策定するもので法的根拠を有しない計画も多数存在する。

なお、法定計画として各都道府県が策定する計画としては、国土総合開発法に基づく「都府県総合開発計画」があるが、総合開発系の計画で「○○県△△計画」と呼ばれているものは国土総合開発法に基づく計画ではない。

(計画の策定にかかる関係者の関与)

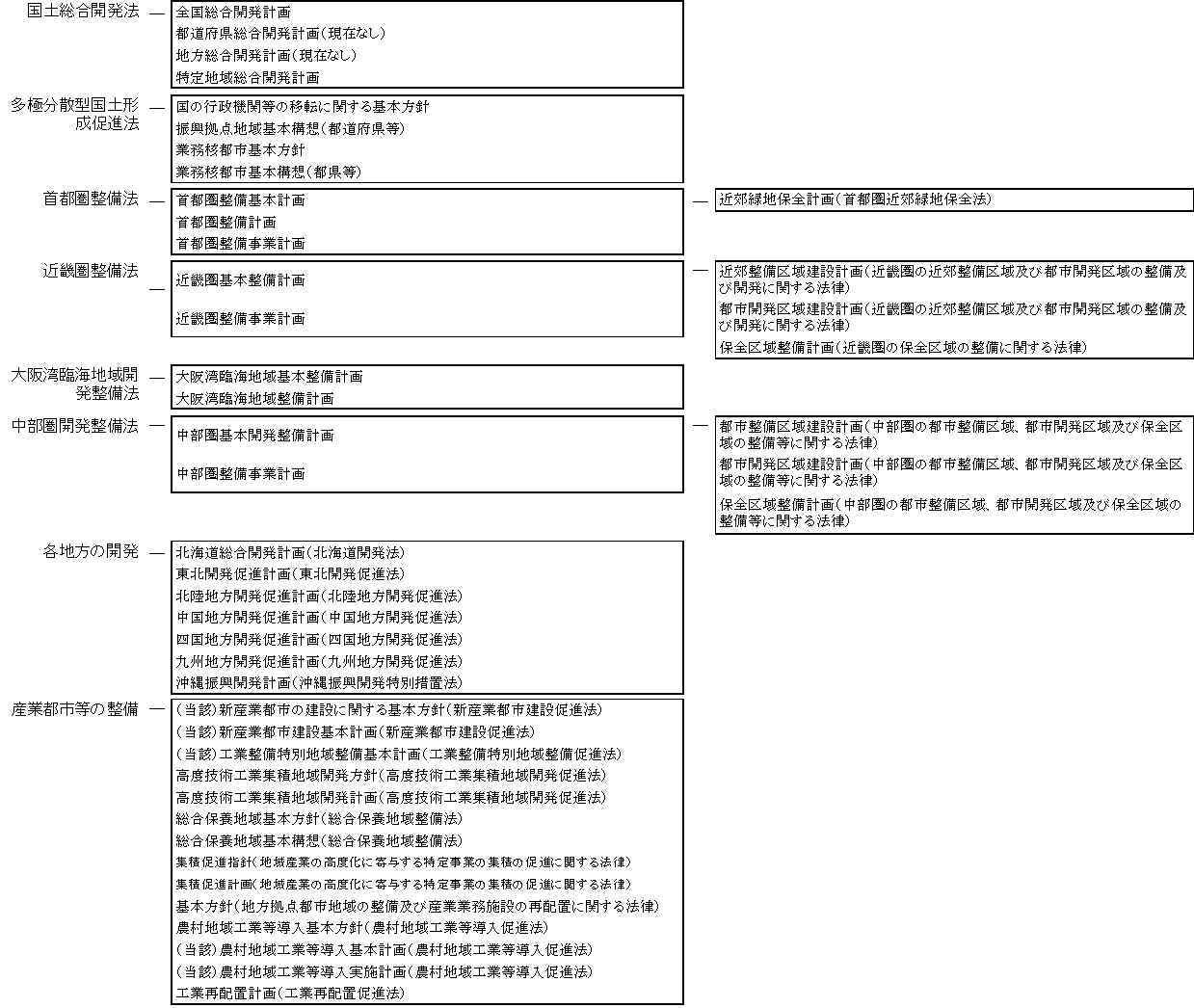

法定計画に関する法定手続としては、関係行政機関や関係地方公共団体への協議、審議会といった手続を設けているものは多く見られるが、都市計画法の都市計画マスタープランのようなものを除けば、公衆関与を法的に位置づけたものは少ない。

なお、計画策定後に利害関係者の申し出の規定を設けているものもある。(首都圏整備計画など)

法定手続ではないが、審議会の中で公衆の意見を聴取したり(全国総合開発計画)、事実上、公衆関与の機会を設けている例(静岡県新世紀創造計画)は数多く見られる。(図7-2参照)

(環境の観点の位置づけ)

環境の観点の法的な位置づけについては、計画の記載事項に配慮事項として「環境の保全」が位置づけられているもの(振興拠点地域基本構想など)、当該計画の内容を「環境の保全」に考慮したものとしなければならない旨の規定を設けているもの(首都圏整備計画の整備計画)、他計画との一般的調整規定の中で「環境の観点」との調整が図られているもの(都市計画マスタープランなど)がある。また、審議会の中に「環境に関する部会」を設けるなどして事実上「環境の観点」から検討を行っているものもある(全国総合開発計画、静岡県新世紀創造計画)。いずれにせよ総合開発計画はその「総合」故に必然的に環境との関わりは大なり小なり生じざるを得ず、環境への配慮は不可欠であると言える。ただし現在の諸計画における「環境への配慮」についての記載内容を見ると、当該対象地域における環境保全施策の方向を記す例がほとんどで、当該計画内容全般についての環境への影響及びそれに対する環境保全対策について言及している例は見当たらない。

(複合影響の評価ステージとしての可能性)

総合開発計画については、その内容があまりにも多様であり、これに対する SEAの可能性等を一括して論ずることは不可能である。このため、以下いくつかの類型に分けて論ずる。

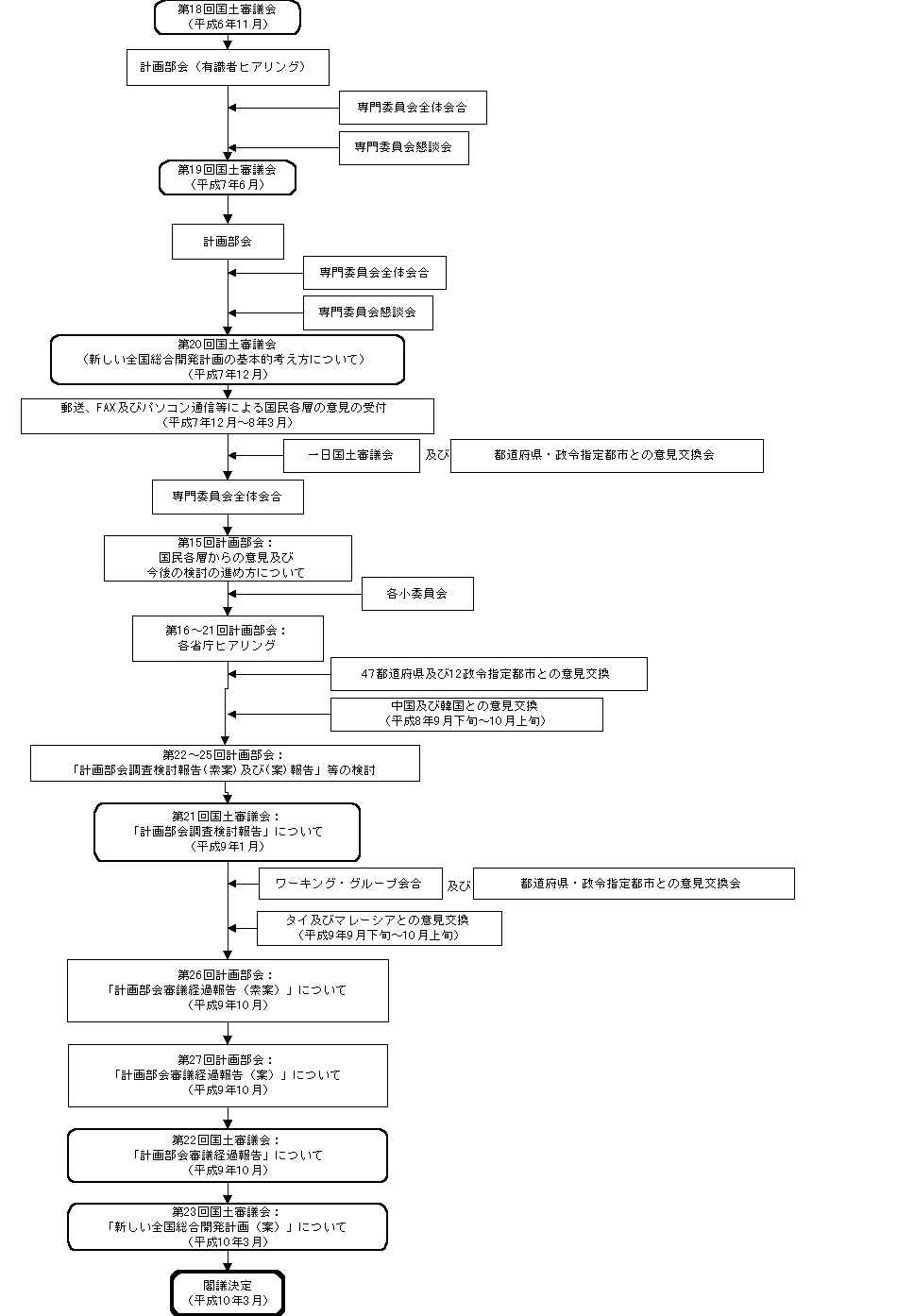

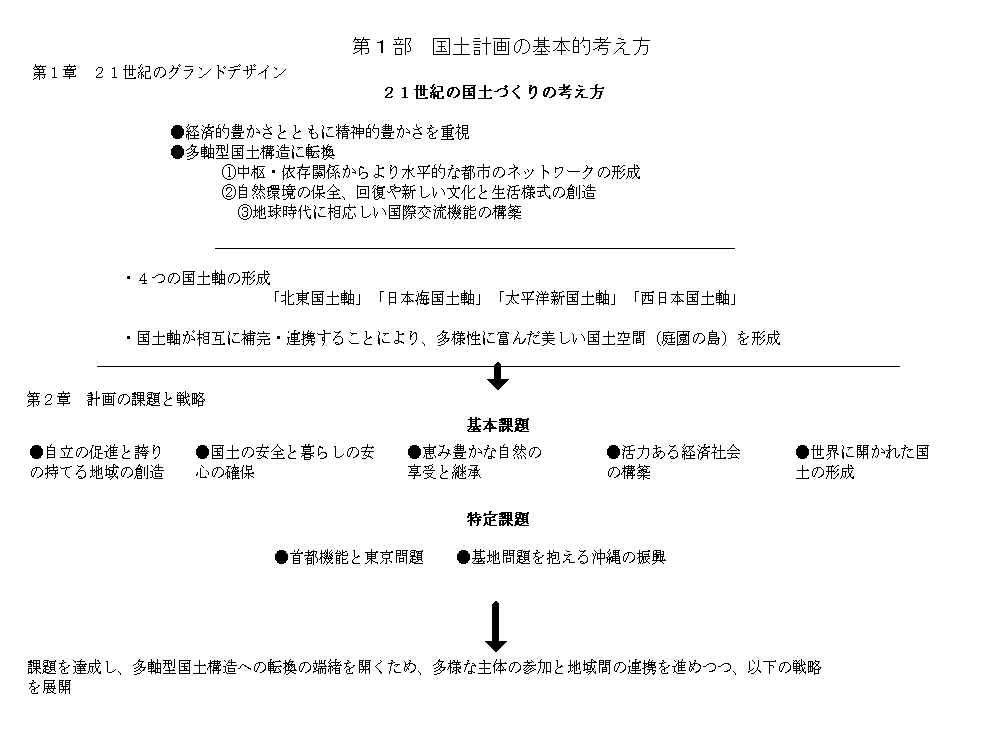

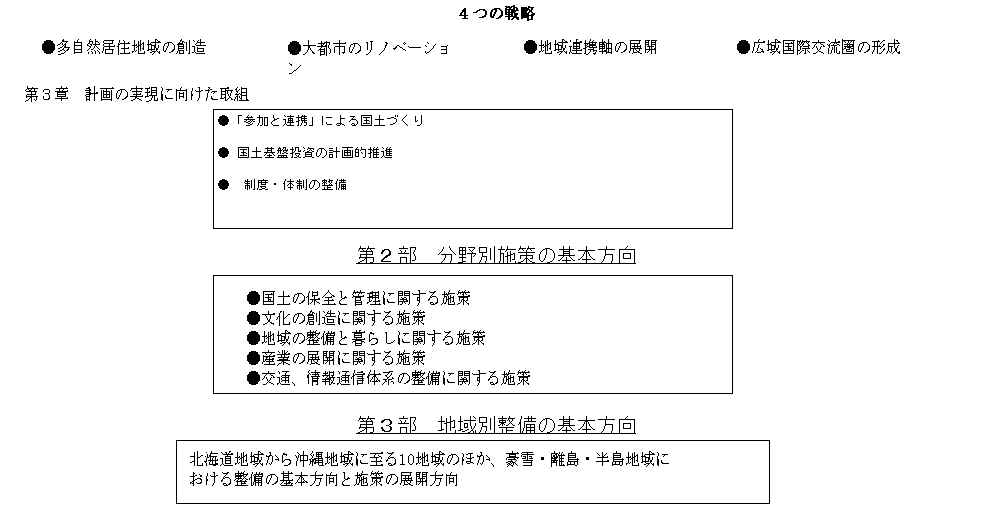

まず代表的な総合開発計画である「全国総合開発計画」を見ると、その内容としては1.「国土軸」構想のような、政策的・理念的部分、2.長大架橋や大規模工業基地構想のようなナショナルプロジェクトをオーソライズする部分、3.既に一定の意思決定が個別セクターでなされている個々の開発を網羅的(多くの場合後付的)に位置づけている部分、といったそれぞれ性格が異なる要素が含まれている。(図7-4参照)

1.の政策的・理念的な構想については、当然に環境面からの要請が入った上での構想であるべきであり、環境上の検討は不可欠であるが、抽象度が高く、かつ政治レベルでの柔軟な意思決定過程を持っている。これについては、特に環境に特化した精緻な調査・予測・評価の対象とするよりは計画全体の策定手続のなかで環境配慮が行われることが適当であろう。

2.の特定プロジェクトのオーソライズについては、SEAの可能性は極めて高いが、これについては二つのケースが想定される。一つは1.の構想の「目玉」あるいは「核」としての位置づけがなされる場合であり、この場合は当該プロジェクトを手がかりに1.の構想そのものと併せて環境上の検討を行うことが期待される。もう一つは独立した一つの事業として取り上げることが適当である場合である。この場合はSEAとして早期段階の検討を行うことも可能であるし、一方で事業アセスの仕組みのなかで、早期段階から複数案の比較検討を含む作業を開始することによる対処の可能性もあろう。ここで留意すべきは、通常こうした大規模プロジェクトの総合開発計画上の記載は「決定」という色彩の記述ではなく一定の留保付きの記載であることがほとんどであり、しかもその決定過程が1.同様に政治レベルでの柔軟な意思決定過程を持っていることである。こうした実状に鑑みれば当該総合開発計画そのものにSEAで対処するという方式以外に、当該計画決定を受けて、当該プロジェクトに対するSEAを開始するというやり方も十分考慮に値するであろう。

3.については、実際には詳細に全てを検討することは不可能であり、意義も少ない場合が多いであろう。これらは対象総合開発計画における意思決定というよりは、別のセクターの既存の意思決定である場合がほとんどであり、かつ、いずれ事業段階で行われる事業アセスによる検討で必要な環境配慮が担保される場合が大多数であると思われるからである。ただし、個別のセクター毎の意思決定を一覧して、全体としての環境影響とそれに対する対策を検討することはこのレベルでなければできないことであり、将来的に1.、2.を併せて無数の開発行為を含む計画全体について、いかなるSEAが可能であるか、具体的な検討と事例の積み重ねが必要であろう。

以上、法定、全国レベルの計画をイメージして述べたが、整理すればこのような総合開発計画については、まさしくSEAを行うべき、あるいは行って効果のある内容を確定させることが必要であり、スコーピングの重要性が極めて高いと言えよう。

次に非法定計画及び特別法に基づく特定の計画(例えば「むつ小河原総合開発」や首都機能移転等)について考えると、SEAの有効性はむしろ総花的な法定計画よりも高いのではないかと思われる。

一つの類型は都道府県あるいは市町村レベルの総合的な地域整備の構想である。前述のとおり、これらは法律上の根拠を有しない例が多いが、通例、各種の大規模開発の構想が初めて公になるのがこうした構想・計画においてである。いわゆるナショナルプロジェクトのようなものでも、実際には、地域の要望→地方の構想→国の採択 という手順を踏むのが一般的であり、こうした実状からは、非法定・自主的な地方公共団体レベルの総合開発計画において、SEAを導入することは早期段階からの環境配慮の実現という意味において極めて効果的であろう。

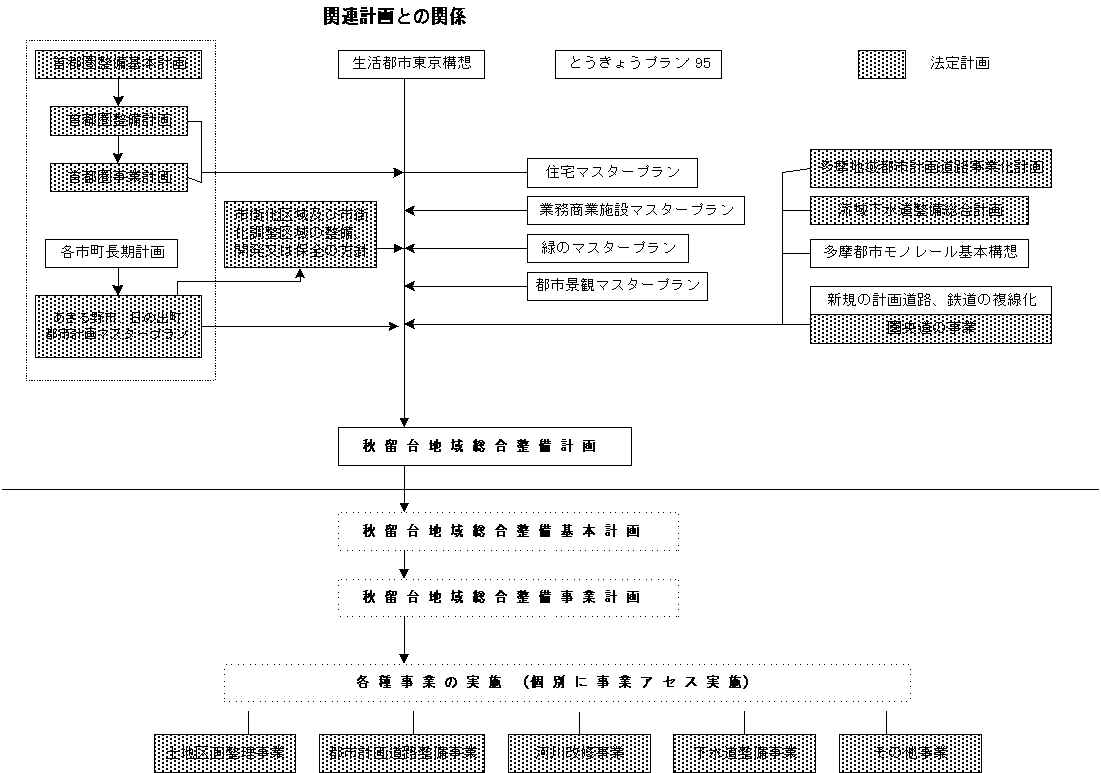

二つ目の類型は、「秋留台開発計画」のような特定のテーマを絞った総合開発計画である。(図7-3参照)かつて20年以上前にもSEAと称して良いようなアセスメントが、むつ小川原や苫小牧東部の工業基地建設について行われたが、こうした特定の地域の整備構想は、計画の理念・目的が明確であるとともに、内容において具体性に富み、SEAの適用の必要性が理解されやすいとともに、技術的にも事業アセスメントの手法の延長線上で考えることができるため比較的容易であると思われる。なお、「秋留台開発計画」にみるように、こうした地域整備構想を構成する個々の事業は、法律上はセクター別に独立した意思決定過程を辿っており、構想全体としての環境配慮は非法定の全体構想でしか見ることができない場合が多い。