戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

(6)土地利用系計画

(主要な計画)

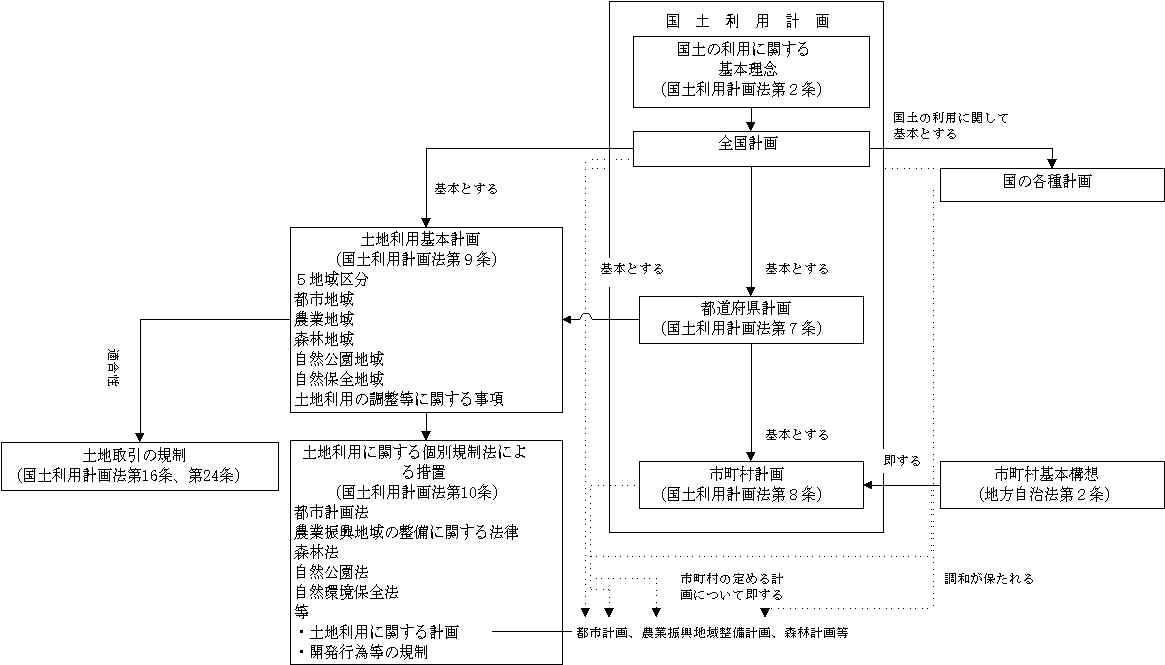

土地利用系の計画としては、国土利用計画法に基づく国土利用計画(全国計画、都道府県計画、市町村計画)や土地利用基本計画のほか、土地利用基本計画の5地域区分に対応した個別法に基づく計画が存在する。(図6-1参照)

(計画の内容)

国土利用計画(全国計画、都道府県計画、市町村計画)は、国土の利用目的に応じた区分(農用地、森林、原野、水面・河川・水路、宅地、その他)について、区分ごとの規模の目標等を定めている。(表6-1参照)

また、実際の国土利用計画における目標設定は、各利用区分に関連するそれぞれの分野の将来見通しに基づいて算出されている。(表6-2参照)

土地利用基本計画は、都道府県の区域について、5地域区分(都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域)等を定めている。(表6-3参照)

土地利用計画の5地域区分には、それぞれ対応する個別法(都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、森林法、自然公園法、自然環境保全法)に基づく地域指定があり、地域の区分ごとの土地利用規制及び土地利用の誘導が行われている。

(土地利用系計画の体系)

土地利用系計画の体系は、まず始めに、国土利用計画で農用地、森林、市街地などの利用区分の目標を定め、次に、これに基づき、都道府県の区域について都市地域、農業地域などの5地域区分を定め、その後、5地域区分にかかる個別法に基づく計画により詳細な土地利用の区分が設定されるという流れになっており、法体系上は、この一連の流れの中で土地利用にかかる熟度が高められ、設定された土地利用の区分に応じた事業が実施されていく形になっている。(図6-1参照)

しかし、実際には、以下に述べるように、法体系と実態との間に乖離がある。

国土利用計画と土地利用基本計画の関係

国土利用計画の利用目的区分と土地利用基本計画の5地域区分の対応関係はあいまいであり、国土利用計画の利用区分の目標設定が土地利用基本計画の5地域区分の当てはめに必ずしも反映されない。例えば、土地利用基本計画の都市地域には農用地や森林もあり、また、農業地域にも宅地や市街地があるほか、5地域区分同士の重複もある。

土地利用基本計画や個別法に基づく計画と事業との関係

土地利用基本計画での5地域区分の設定に対応した個別法の地域指定があって、その後、設定された土地利用の区分に応じて各種事業が実施されるというのが法の目指すべき体系であるが、現実は、各個別法による地域指定や事業の実施計画があり、これとの整合を図る必要性から、5地域区分の変更(例えば農業地域→都市地域)がなされる場合が少なくない。

個別法の土地利用(規制)計画

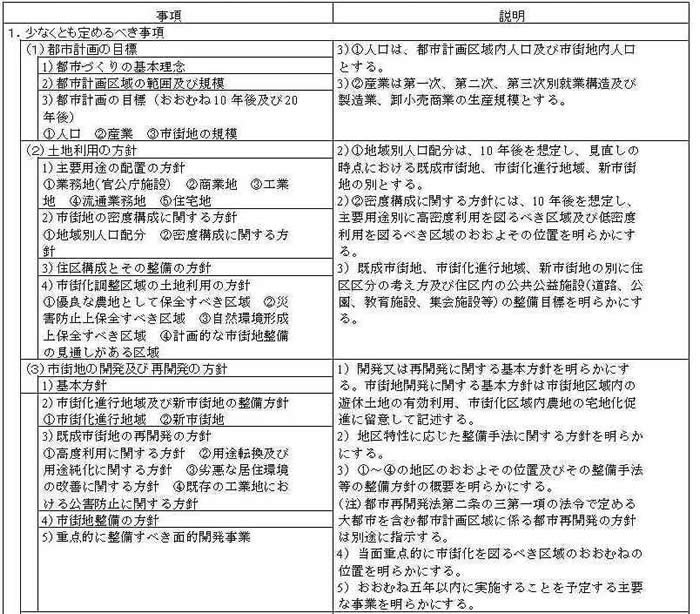

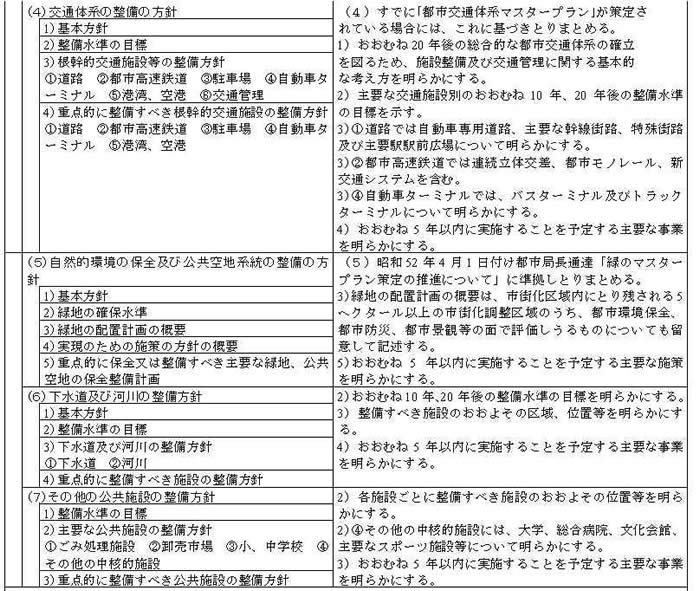

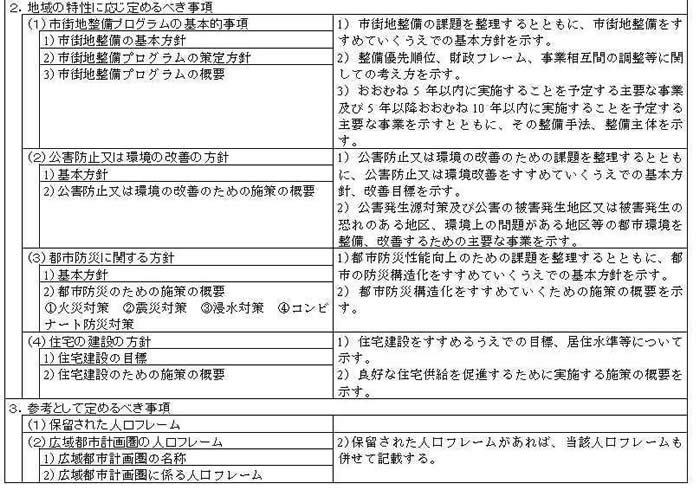

現段階では、上述のように国土利用計画法上の計画は現状追認的要素が多いが、これに対し下位計画である個別法の計画はSEA対象たりうる計画実態があると思われる。例えば都市地域に対応する都市計画法では、先の国会での改正によりいわゆるマスタープランの規定が強化されたところであり、このマスタープランでは個々の都市計画施設の配置を含む都市計画全体の基本的な姿が決定されることとなっている(表6-4参照)。

また、森林法による森林計画や自然公園法による公園計画は、具体的・即地的に森林施業や土地利用規制あるいは利用施設の整備を定めるものであり、諸外国でもこうした計画への環境アセスメントの適用例が見られるところである。

(計画策定にかかる関係者の関与)

法定手続としては、ほとんどの計画で、関係省庁の長や都道府県知事、市町村長といった関係行政機関への協議を位置づけている。また、審議会からの意見聴取を位置づけている例も多い。

一方、公衆参加については、国土利用計画(市町村計画)や都市計画、森林系の計画の一部など事業段階に近い下位計画で、公告、縦覧、説明会の開催、意見の提出といった形で法定されているものがあるが、ほとんどの計画では法定されていない。

また、公衆参加が法定されているものであっても、公衆参加の範囲については、関係住民や利害関係者に範囲が限定されている。

(累積影響の把握)

小規模事業が一カ所に集積する場合の累積的影響を把握する点においては事業アセスメントでは自ずと限界があり、このような影響を把握し、事業アセスメントを補う意味からも土地利用区分の設定段階におけるSEAの持つ意味は大きい。

出所:国土庁計画・調整局国土政策研究グループ「国土プランナー必携」

表6-1 国土利用計画(全国計画)での利用区分ごとの規模の目標

| 平成4年 | 平成17年 | 構成比 | ||

| 4年 | 17年 | |||

| 農用地 農地 採取放牧地 |

525 516 9 |

499 490 9 |

13.9 13.7 0.2 |

13.2 13.0 0.2 |

| 森林 | 2,520 | 2,522 | 66.7 | 66.7 |

| 原野 | 27 | 23 | 0.7 | 0.6 |

| 水面・河川・水路 | 132 | 135 | 3.5 | 3.6 |

| 道路 | 117 | 137 | 3.1 | 3.6 |

| 宅地 住宅地 工業用地 その他の住宅 |

165 99 17 49 |

185 110 18 57 |

4.4 2.6 0.5 1.3 |

4.9 2.9 0.5 1.5 |

| その他 | 292 | 278 | 7.7 | 7.4 |

| 合計 | 3,778 | 3,779 | 100.0 | 100.0 |

| 市街地 | 117 | 140 | - | - |

| 注 | (1)平成4年の地目別区分は、国土庁調べによる。 |

| (2)道路は、一般道路並びに農道及び林道である。 | |

| (3)市街地は、「国勢調査」の定義による人口集中地区である。 |

出典:第三次国土利用計画(全国計画)(平成8年3月)

表6-2 第三次国土利用計画(全国計画)における利用区分ごとの目標面積算定の考え方

|

ア 農用地 [1]農地:現状水準程度での総合的な食糧自給率の維持等を目標として、平成17年における作目ごとの必要作付面積の見通しを基に算定。 [2]採草放牧地:粗飼料基盤として、国土資源有効活用の観点から、現状水準程度で維持するものとして算定。 イ 森林 森林に対する国民の要請の高度化・多様化等を踏まえ、レクリエーション用地への転換の減少、耕作放棄地の森林化等の見通しを基に算定。 ウ 原野 生態系及び景観の維持等の観点から保全を図るべき原野を算定。 エ 水面・河川・水路 天然湖沼は現状維持、人造湖、河川及び水路は着実な整備の推進を図ることとして、必要な面積を算定。 オ 道路 一般道路、農道及び林道とも、良好な生活・生産基盤の形成等を図るため着実な整備の推進を図ることとして、必要な面積を算定。 カ 宅地(住宅地、工業用地及びその他の宅地の合計) [1]住宅地:世帯数の増加に見合った住宅の確保と居住水準の向上を基本として、必要な面積を算定。 [2]工業用地:製造品出荷額等の安定的な伸びと敷地生産性(単位面積当たりの生産性)の向上についての見通しを基に算定。 [3]その他の宅地:経済のソフトか、サービス化等に伴う商業業務用地の増加等の見通しを基に算定。 キ その他 公用・公共用施設の整備等による増加と、他方で耕作放棄地等の低未利用地の有効利用等による減少を想定。 ク 国土面積 今後の海域埋立の進展状況についての見通しを基に算定。 |

出典:第三次国土利用計画(全国計画)(平成8年3月)

項目 |

記載内容 |

||||||||||||||||||

1.土地利用の基本方向 (1)県土地利用の基本方向 |

県の今後の動向を踏まえた土地利用の基本的方向を記載 |

||||||||||||||||||

(2)土地利用の原則 |

土地利用基本計画図に示された都市地域、農業地域等の5地域ごとに、土地利用の原則を記載 |

||||||||||||||||||

2.五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針

|

土地利用基本計画図において、都市地域、農業地域等の5地域のうち、2地域以上が重複して区分されている地域における調整指導の方針を記載 |

||||||||||||||||||

3.土地利用上配慮されるべき公的機関の開発保全整備計画 |

県内で予定されている公的機関を主体とする開発保全整備計画について、事業が円満に実施されるよう土地利用上の配慮が必要な計画を記載 |

||||||||||||||||||

青森県土地利用基本計画図 |

5万分の1の縮尺で5地域区分に基づく土地利用を図示 |

表6-4 整備・開発又は保全の方針(都市計画マスタープラン)の内容

出典:「逐条問答 都市計画法の運用[第2次改訂版]」建設省都市局都市計画課監修