戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

(5)エネルギー計画

(エネルギー計画の特徴)

エネルギー分野の計画は、これまで述べてきた公共事業系の計画とは異なり、1.事業実施主体が民間であり、計画の拘束力がさほど強いものにはなり得ないこと、2.最終需要者は自由にエネルギーの質(種類)と量を選択できるが、供給サイドはそれに対し、法律上あるいは事実上の供給責任を負わされること、等の特色を有する。このためエネルギー分野の計画は「計画」というより、「予測」ないし「政策目標」としての性格が強くなっている。

(長期エネルギー需給見通し)

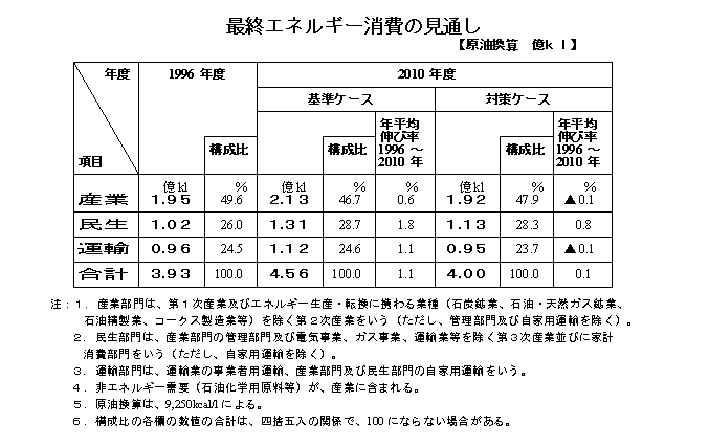

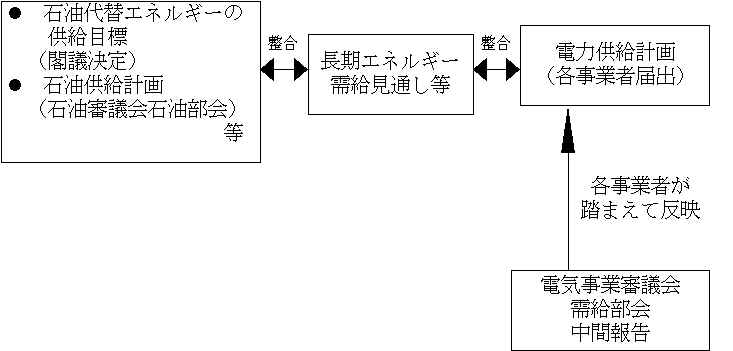

エネルギー系の政策・計画としては、石油代替エネルギーの供給目標や石油供給計画、電力供給計画等があるが、その源となるものとして、「長期エネルギー需給見通し」がある。長期エネルギー需給見通しは、エネルギー需要を長期的に予測し、それに対応したエネルギー供給をあらかじめ計画的に確保するための指針として位置づけられている。ただし、長期エネルギー需給見通し自身は、わが国エネルギー政策の基礎となるものとして考えられているにもかかわらず、法律で定めることが義務づけられているわけでも、閣議決定が行われるわけでもなく、通商産業省に設置された総合エネルギー調査会の報告に過ぎない。したがって、現状のままでは、同見通しについてSEAに要請される公衆の関与、関係行政機関の関与等を明確に位置づけることは困難である。なお、同見通しと整合性を持って策定される「石油代替エネルギーの供給目標」は閣議決定される法定計画であり、これについては明確な位置づけがなされている。(図5-1、図5-2参照)

(地球温暖化問題)

長期エネルギー需給見通しは、1990年代に入り地球環境問題が国際的な関心事項になって以降、地球温暖化防止のための政策目標としての意味を併せ持つようになった。このため、同見通しは、わが国の地球温暖化防止対策としてのエネルギーバランスのあり方を他の政策目標(経済性と供給安定性が主としてあげられる)と統合して検討するに相応しい「計画」ではある。

しかし、現在、地球温暖化対策としてのCO2等の削減目標は、条約等の国際的な枠組み作りの中で決まっており、一方、国内対策としては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」による枠組みが整備されており、前述の長期エネルギー需給見通しの性格から考えれば、温暖化対策に関する統合された政策決定の場としては、環境政策の枠組みで検討するという考え方もある。

(発電施設の立地)

エネルギー関係の計画はほとんどが個別のエネルギー施設の立地点等を決定するものではなく、トータルの量を定めるものであるが、唯一電源立地については電源開発基本計画において個別の立地点が特定される。ただし、この段階は既に事業アセスメントの段階であって、電源開発基本計画が電源開発調整審議会で審議される段階では事業アセスメントが実施された後である。また、近年の電力自由化により増加しているいわゆるIPP(Independent Power Producer:独立系発電事業)はそもそも電源開発基本計画の対象外である。

なお、電源立地については、道路計画におけるネットワークとしての効率性の観点、河川計画における流域全体の管理の観点のような広域的検討の必要性は少ない。このため、複数の電源立地を一括して検討する必要性はあまりなく、個別電源毎に事業アセスメントのスコーピング手続を立地選定段階から実施し、複数案等を設定する等によりSEA的な検討が十分可能であろう。なお、この際には、個別の発電事業者は通例立地代替案を検討する余地はほとんどないことに留意する必要があろう。

|

出典:「総合エネルギー調査会需給部会中間報告(H10.6.11)」資源エネルギー庁HP