戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

(3)飛行場計画

(飛行場立地位置の選定ステージ)

飛行場の設置にかかる法定手続としては、事業を行おうとする際の航空法の認可があるのみで、事業認可に先立つ法定の上位計画はない。なお、法定ではないが、航空法の認可に先立って空港整備五箇年計画(閣議決定)での予定事業、新規事業への位置づけ(※)が事実上必須となっており、この段階では既に立地位置等の事業の諸元は事実上固まっているのが通例である。

※一般に言われている空港整備五箇年計画への位置づけとは、計画そのものに記載されるのではなく、閣議決定に際して運輸省が独自に作成した説明書に記載されることをいう。

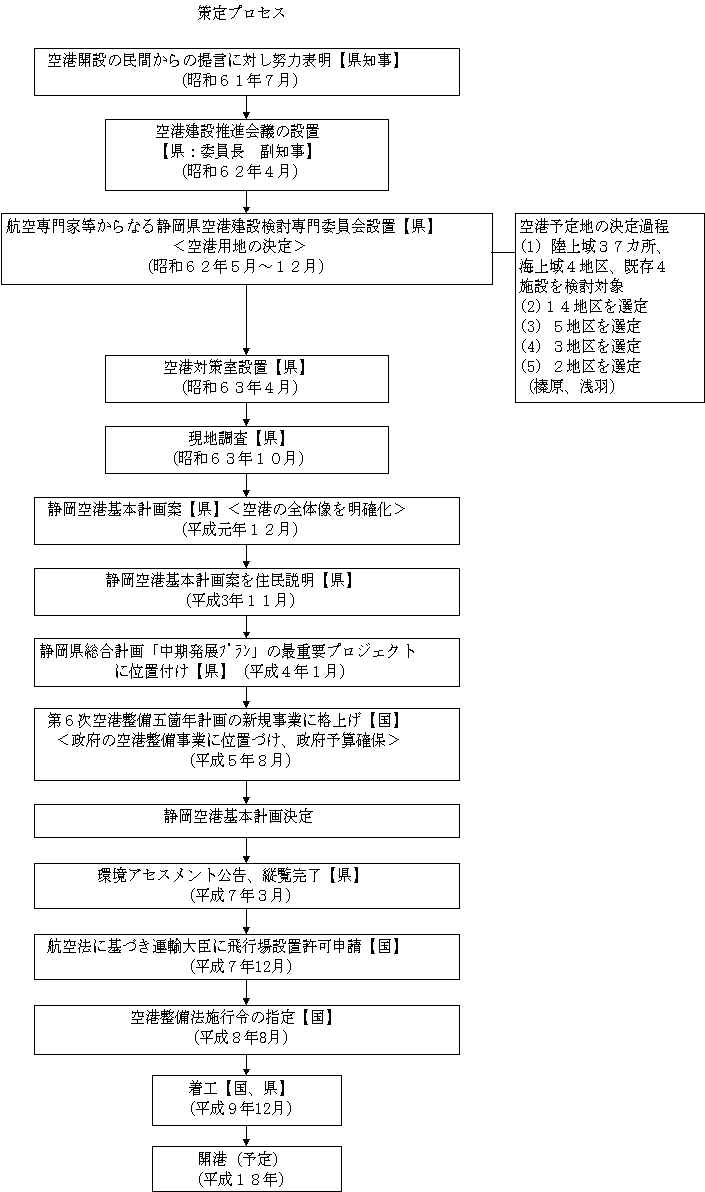

立地位置の選定等については、事業アセスメントを行うよりもかなり早い時点で、地元自治体が航空専門家等からなる委員会等を設置して決定している例が多く見られる。(図3-1参照)

(複数案の設定及び環境面の検討)

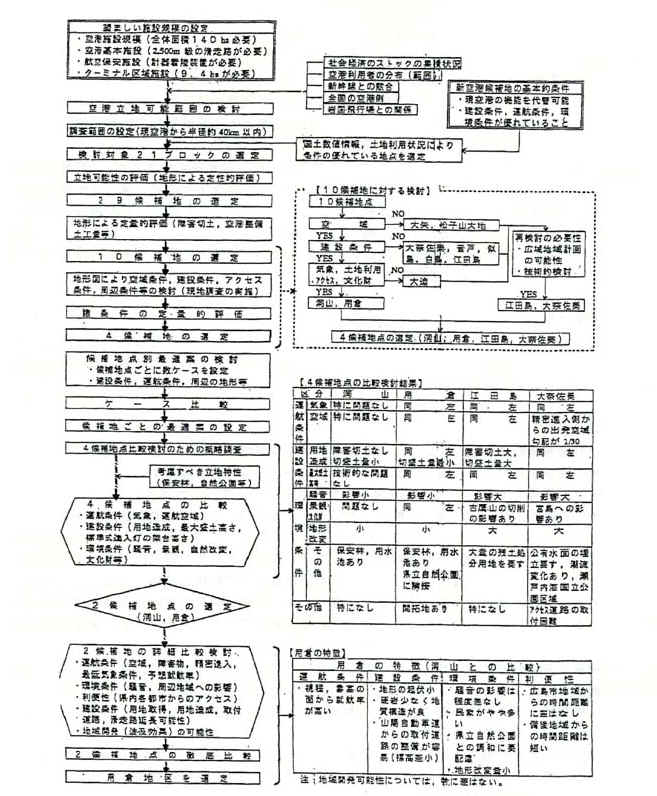

飛行場の計画で特徴的なのは、法定手続はないものの、多くの計画で、立地選定に当たって複数案を設定し、用地確保の可能性、事業実施可能性、地域社会への影響、運行条件、建設条件、既存施設や既存開発計画との関連など様々な視点からの検討をかなり公開して行っている点である。この際、検討の要素として環境の視点が入っている場合とそうでない場合がある。(図3-2参照)

検討の要素として環境の視点が入っていない場合の例では、複数案の設定が行われても、経済面、社会面からの評価が行われ、その結果を反映した形で立地位置等の事業諸元が確定し、その後に事業アセスメントにより環境面の検討が行われるため、環境面に比べ経済面、社会面の配慮が優先されることになり、環境面からの十分な検討が制約されてしまっている。

複数案を検討する場合、経済面や社会面からの検討と同時平行で、環境面からの検討を行う必要がある。

(公衆の関与)

複数案を絞り込む過程で、どのような公衆の関与が実際に為されているかについては、そもそもが法定手続ではないため定まったルールはないが、広く公衆関与を行うケースが見られる。(図3-1参照)

(環境影響評価法の活用)

飛行場建設の場合、上位に位置づけられる法定計画はない。地元自治体の空港基本計画がある場合でも、立地位置等が決定した後に策定したものであるケースもあり、必ずしも事業に先立つ上位の計画があるわけではない。

環境影響評価法は、事業を実施する前までに定められた手続を実施する義務を課しているものであって、手続に入る時期は定めていない。環境影響評価法の趣旨からはできるだけ早い段階から手続を開始することが望まれており、立地位置について複数案を設定し検討する時点で、環境影響評価法のスコーピング手続を活用すること等により、SEA的な役割を果たすことが可能と思われる。