戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

(2)河川計画

(新河川法の体系)

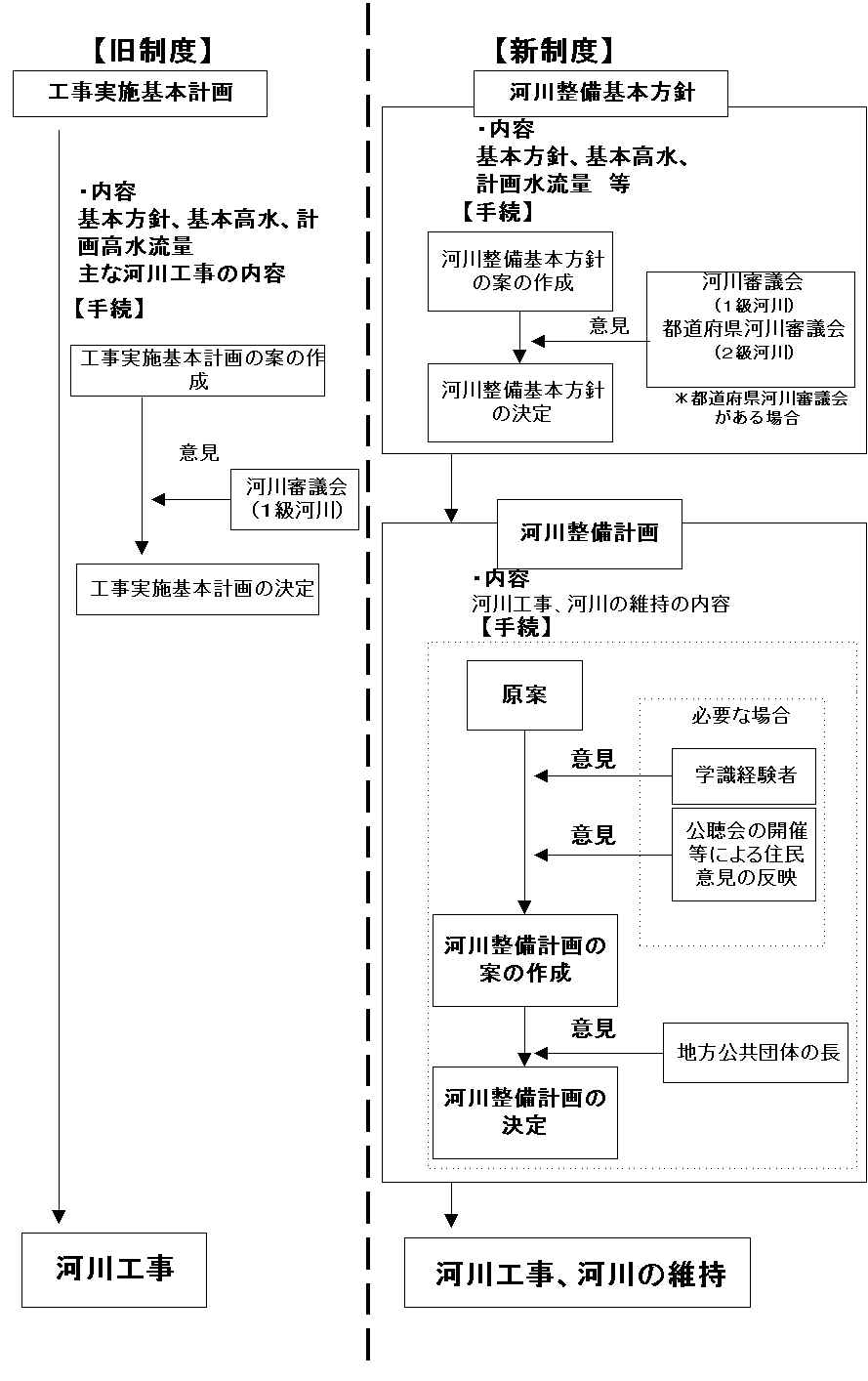

平成9年の河川法の改正により、河川の整備計画制度の見直しが行われた。旧制度では、河川工事の上位段階としては工事実施基本計画があった。工事実施基本計画では河川整備の内容が詳細に決められておらず具体的な河づくりの姿が明らかとなっていなかったため、新制度では、工事実施基本計画の内容を、河川整備の基本方針に関する事項(河川整備基本方針)と具体的な河川整備に関する事項(河川整備計画)に区分し、後者については工事実施基本計画をより具体化したものとした。

-

新河川法では、ダム、堰等の河川工事に至る手続としては、河川整備基本方針の決定→河川整備計画の決定→建設大臣の認可(都道府県が事業者の場合)→河川工事という手順である。(図2-1参照)

(河川整備基本方針の内容)

-

河川整備基本方針は、水系毎に治水、利水、河川環境の保全の総合的管理を目的とした河川工事、維持についての基本方針を定めている。具体的には、「治水対策として上流域に洪水調整施設が必要」といった河川工事等の方向性や、当該水系の総合的管理の根幹に関わる「基本高水」等の数値設定を行っている。(表2-1参照)

(河川整備計画の内容)

河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って、河川整備の計画を定めたものである。ここでは、ダム、堰、放水路等の位置、型式、規模等の諸元が地図等を用いて具体的に示されている。(表2-2参照)

(環境配慮の仕組み)

新河川法では、「河川の総合的管理」の内容の一つとして、従来の「治水」、「利水」に加え、「河川環境の整備、保全」が新たに加わり、「河川環境の保全」は河川法の目的の一つとなった。

したがって、河川整備基本方針、河川整備計画の策定に際して、これまでのように施設整備にかかる配慮事項としてではなく、河川法の目的達成の観点から、河川環境の保全についても正面から検討がなされることとなる。(表2-3参照)

※「河川環境の保全」とは、優れた自然環境や景観を有する区域の保全、河川工事等による環境影響を最小限に抑える措置等により良好な河川環境を維持することである。

(公衆の関与)

河川整備基本方針の段階では、公衆関与にかかる法的手続はない。

河川整備計画の段階は、整備される施設の種類、位置、規模等が具体的に決定され、環境面からも非常に重要な段階。新河川法では、この河川整備計画の策定段階において、「学識経験者」や「住民」の意見を反映させるシステムを取り入れている。

ただし、「住民等」が意見を提出できる場合は、計画策定者である河川管理者が必要と判断した場合のみであり、関与できる住民の範囲も洪水の氾濫想定地域住民や流域住民といった関係住民に限定されている。(図2-1参照)

(SEAの適用に当たって)

河川整備基本方針は、「基本高水」等の数値を設定するとともに、河川の総合的管理の基本方針を定めるものであり、「政策」的性格が強い。ただし、これまでもいくつかの河川施設を巡る環境面での議論のなかで、当該河川の計画高水流量の設定の当否が議論された例はある。

河川整備計画は、実施すべきダム等の河川管理施設の種類、位置、規模等の諸元を決定していく段階であり、河川整備基本方針の内容を満たしていく上で、採るべき河川整備計画の案には相当に選択の幅があり、比較検討していくことが可能である。

河川法体系では、「河川環境の保全」が法目的の一つとなっており、河川整備計画段階での「公衆関与」も一定程度整備されていることから、SEA的なアプローチが比較的容易な環境が整っている。

出典:建設省河川法研究会「改正河川法の解説とこれからの河川行政」

第1章 河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 第1節 河川整備の基本理念(省略) 第2節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項 (前文略)沿川地域を洪水から防御する目的で、上流に治水機能を有したダムを建設し、下流の狭さく部において一部河川改修を実施し、治水安全度の向上を図るものとする。(中略)概ね30年に一回程度発生する規模の洪水から防御することを目標とする。 第3節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項(省略) 第4節 河川環境の整備と保全に関する事項 河川事業の実施にあたっては、生物の生息・生育環境への配慮とともに、地域住民が川と親しむことのできる水辺空間の形成に留意した整備と保全を行うものとする。 第5節 河川の維持・管理に関する事項(省略) 第6節 地域連携に関する事項 (前文略)河川整備にあたっては、地域社会との連携積極的に図るものとする。 第2章 河川の整備の基本となるべき事項 第1節 基本高水並びにその河道及び洪水調節ダムへの配分に関する事項 (前文略)概ね30年に一回程度発生する規模の洪水に対処するために、基準地点谷間橋において63m3/sとし、このうち上流ダムにより、19m3/sを調節して、河道への配分流量を44m3/sとする。 基本高水のピーク流量等の一覧表 単位:m3/s

第2節 主要な地点における計画高水流量に関する事項 上津浦川における計画高水流量は、基準地点谷合橋において44m3/sとする。 第3節 主要な地点における計画高水水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項 主要な地点における計画高水位一覧表

主要な地点における計画高水位一覧表

第4節 主要な地点における流水の正常な機能を維持するための必要な流量に関する事項 (省略) |

出典:上津浦川河川整備基本方針(平成11年5月 熊本県)

第1章 流域と河川の状況 第1節 上津浦川流域の概要(省略) 第2節 上津浦川の現況(省略)

第2章 河川整備計画の目標に関する事項 第1節 計画対象区間(省略) 第2節 計画対象期間 計画策定から概ね平成20年度までとする。 第3節 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項(省略) 第4節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項(省略) 第5節 河川環境の機能と保全に関する事項 上津浦ダムの建設による歌仙や終編の自然環境への影響や工事に伴う影響を軽減することにより、上津浦川水系の河川環境の保全を図る。 また、流水の清潔の保持、景観、魚類等動植物の生息地、誠意口の状況等も総合的に考慮した流量(0.009?/s)をダムにより確保し、河川環境の整備と保全を図る。

第3章 河川整備の実施に関する事項 第1節 河川工事の目的、種類及びに施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

第2節 その他河川整備を総合的に行うための必要な事項 ・流域概要図 |

出典:上津浦川河川整備計画(平成11年8月)

第1条(目的) この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 |