戦略的環境アセスメント総合研究会報告書

【参考資料1】我が国の主要分野の計画の種類と特徴

2.主要計画分野の特徴

(1)道路計画

(国土開発幹線自動車道について)

事業の実施に至る法定手続

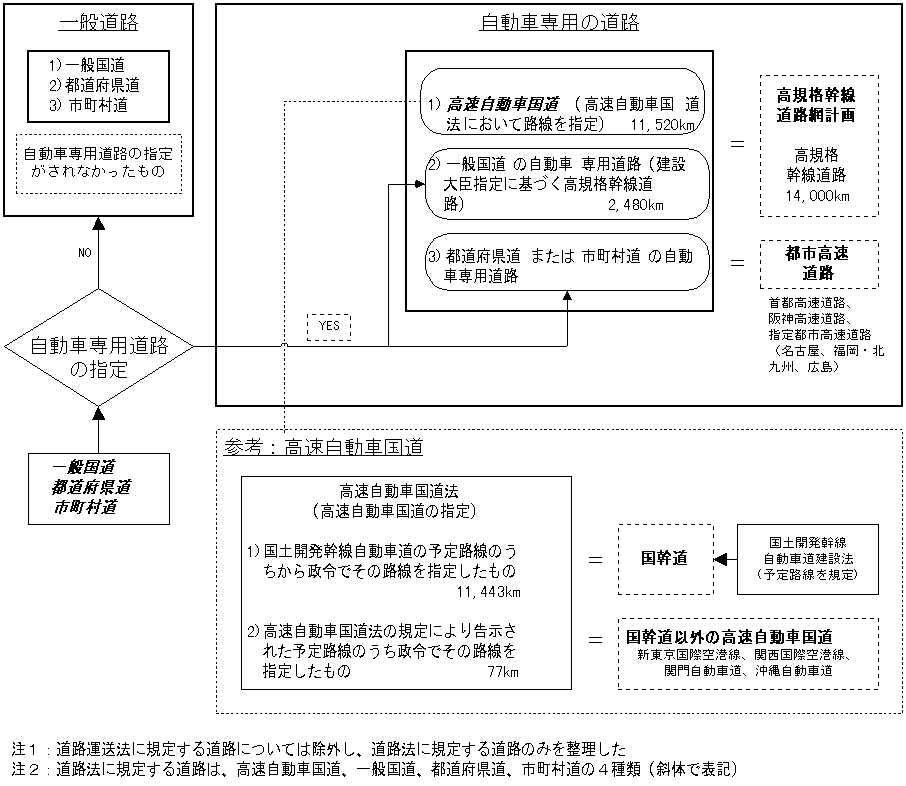

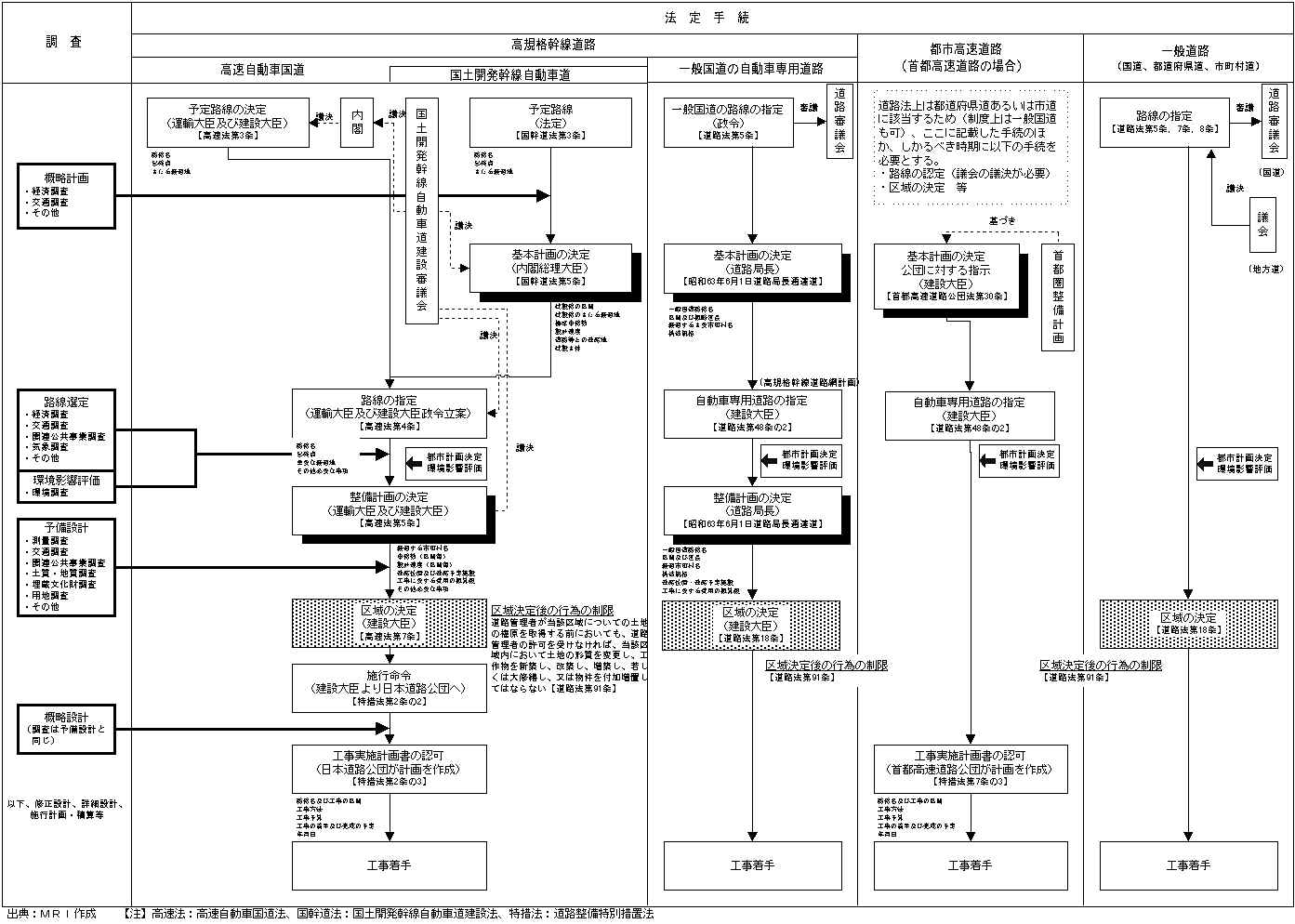

道路の種類は、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道の別、自動車専用道路の指定の別など多岐にわたり、事業の実施に至るまでの法定手続は、道路の種類毎に異なる。最も多段階の手続を有する国土開発幹線自動車道の例では、国土開発幹線自動車道の予定路線の指定→建設線の基本計画の決定→高速自動車国道の予定路線の指定→整備計画の決定→区域の決定→施行命令→工事実施計画書の認可→事業の実施という手順となる。

これまでの運用では、事業アセスメントは、整備計画の決定時には終了していることとなっており、上位に位置するのは高速自動車国道の予定路線の指定を含めてそれ以前の段階にあるものである。(図1-1、1-2参照)

国土開発幹線自動車道の予定路線

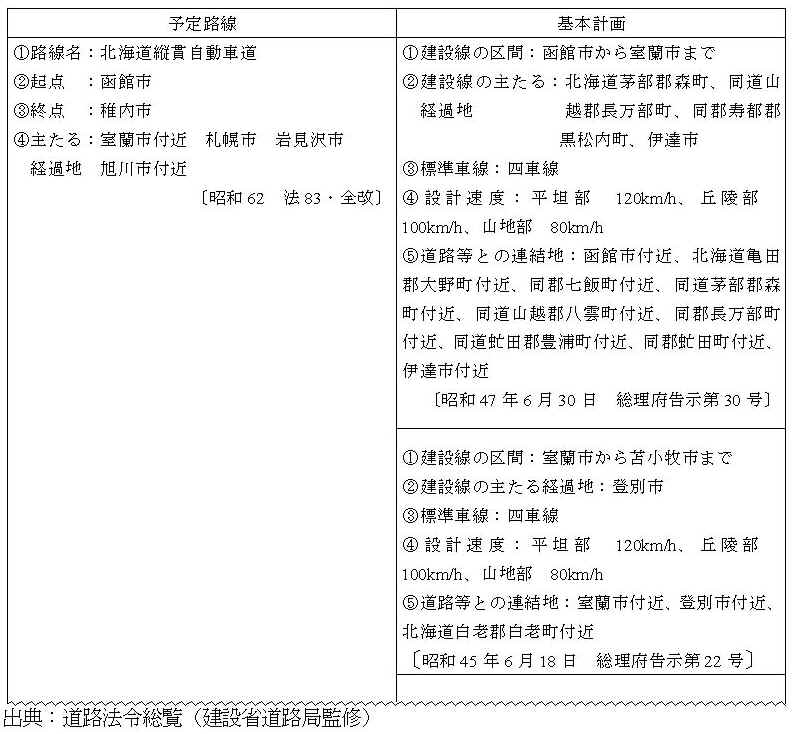

国土開発幹線自動車道の予定路線は、社会基盤たる全国的な高速自動車交通網の最も大きな枠決めを行うものであり、国土開発幹線自動車道建設法で路線名、起点、終点、主たる経過地が定められている。(表1-1参照)

建設線の基本計画

建設線の基本計画とは、国土開発幹線自動車道の予定路線のうち建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画で、建設線の区間、主たる経過地、標準車線数、設計速度、道路等の連結地、建設主体が定められる。(表1-1参照)

高速自動車国道の予定路線

高速自動車国道の予定路線は、(全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するもの等で、)国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線が指定されたもの等であり、路線名、起点、終点、主たる経過地について定められている。(表1-2参照)

整備計画

整備計画は、高速自動車国道の予定路線の新設に関する計画で、経過する市町村名、車線数、設計速度、連結位置及び連結予定施設、工事に要する費用の概算額等が定められる。(表1-3参照)

(国土開発幹線自動車道以外の道路について)

自動車専用道路に指定される一般国道については、一般国道の路線の指定→基本計画の決定→自動車専用道路の指定→整備計画の決定→区域の決定→事業の実施という手順で、国土開発幹線自動車道の流れと共通するところがあり、事業アセスメントも整備計画の前に行っている。

一般国道、都道府県道、市町村道については、法定手続としては、路線の指定又は認定→基本計画の決定(都市高速道路のみ)→区域の決定→工事実施計画書の認可(都市高速道路のみ)→事業の実施という手順である。事業アセスメントは区域の決定の前までに実施されている。都市高速道路を除けば法定手続として事業アセスメントに先立つ位置づけにあるのは路線の指定しかない。(図1-2、表1-4参照)

(関係者の関与)

国土開発幹線自動車道の法定手続としては、基本計画、高速自動車国道の予定路線の指定、整備計画の各段階で審議会への付議が位置づけられており、審議会のメンバーとして環境庁も関与してきた。関係自治体の直接の関与はなく、審議会が必要により関係都道府県知事の意見を聴くことができる旨の規定が置かれているのみである。公衆関与については、基本計画について事後的に利害関係人の意見の申し出が位置づけられているのみである。ただし、都市計画決定が必要な場合には、都市計画法に基づいて住民説明会や公聴会等が開催され、意見聴取が行われることとなる。(表1-5参照)

国土開発幹線自動車道以外の道路の法定手続としては、路線の指定又は認定、基本計画の決定にあたって議会の議決を経るべき旨の規定を除けば、審議会の意見聴取規定もなく、関係地方公共団体への協議についても基本的にはない。また、公衆関与についても規定はない。ただし、都市計画決定が必要な場合には、都市計画法に基づいて住民説明会や公聴会等が開催され、意見聴取が行われることとなる。(表1-5参照)

(SEAの適用の考え方)

基本計画段階では、建設線の区間、主たる経過地、標準車線数、設計速度、道路等の連結地等の諸元が決定されるが、通常、計画書面中に記載されている内容は環境上の問題の検討ができるほどの熟度でない。しかし、実態としては、基本計画段階ではより詳細な熟度での検討がなされており、基本計画の策定に当たってSEAを行うという方法も考えられる。

一方、整備計画の策定段階での事業アセスメントの中で、スコーピング手続等を活用することにより、SEA的な検討を行うというやり方も考えられる。

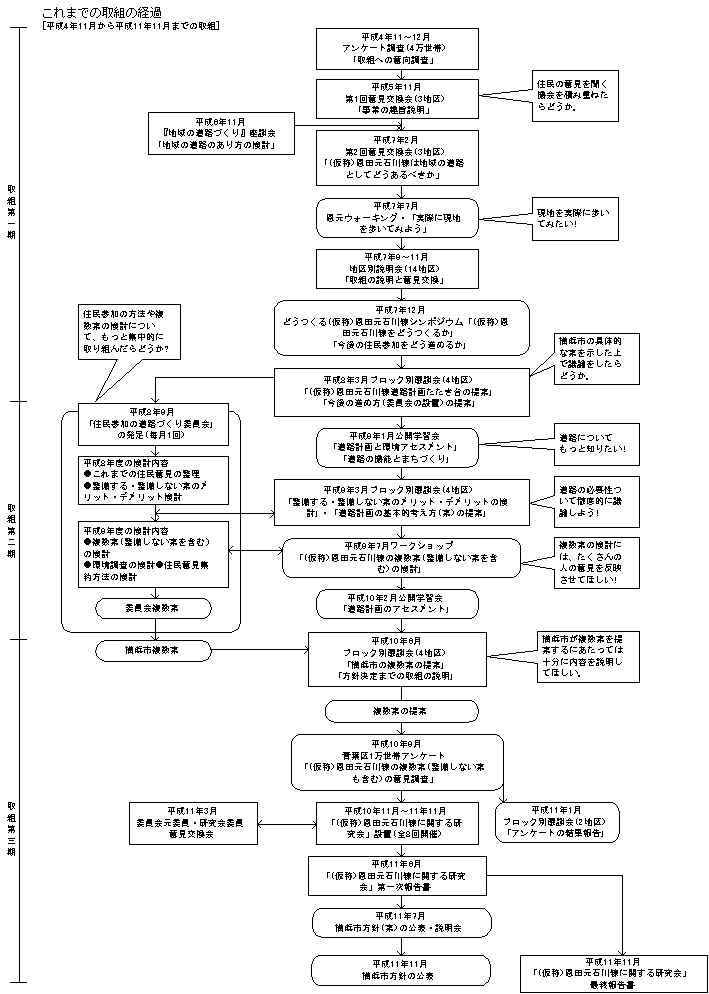

市町村道の例では、都市計画手続に先立って、実態として、複数案の設定の段階から広く公衆の意見を聴き、交通問題全般、安全性やまちづくり、といった観点とともに、環境への影響について比較検討するなどの取組の例も見みられる(図1-3参照)。これらの取組は、条例等による事業アセスメント制度を活用することによっても、同様の成果を得ることができるものと考えられる。

(交通ネットワークにかかるSEAについて)

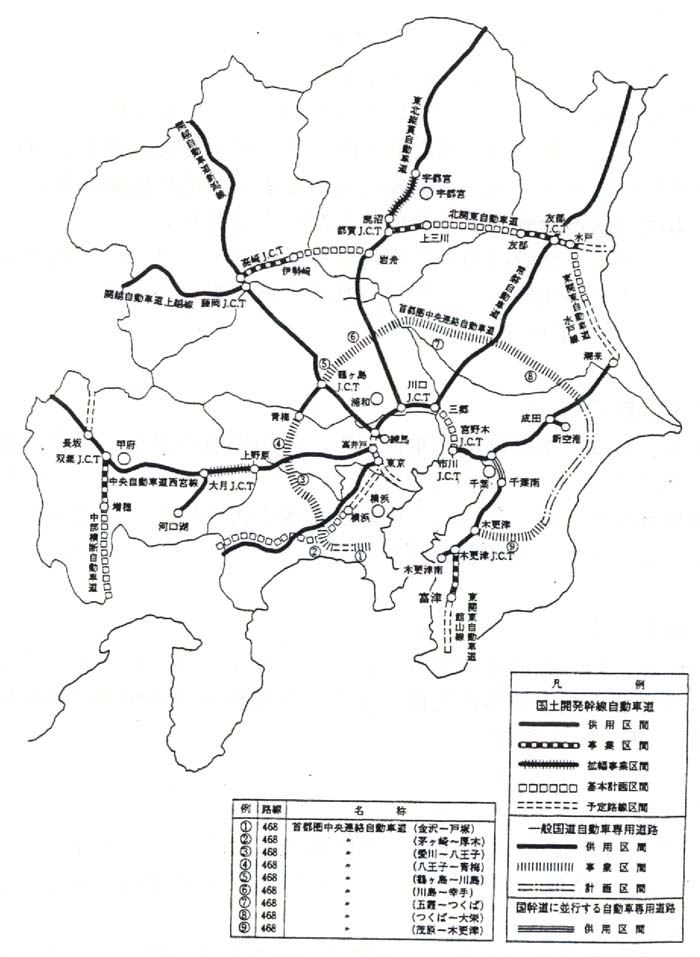

道路系の計画のSEAを考える際に問題となるのは、単一の路線ではなく道路のネットワークとしての評価を行いうるような計画が存在するかどうかという問題である。例えば首都圏の環境改善に資すると説明されている圏央道についても、単一の路線に見えるが、法定計画としてはいくつもの道路計画の集合体である。唯一、全国の交通ネットワークを環境面からどのように考えるかといった観点からは、国土開発幹線自動車道の予定路線の段階での検討が可能かも知れないが、当面、国土開発幹線自動車道の予定路線の見直しが行われる事態というのは想定が困難である。こうしたネットワークとしての環境面からの評価については、首都圏整備計画など各種総合計画の段階でSEAを実施するというやり方も考えられる。(図1-4参照)

|

出典:高速自動車国道の路線を指定する政令〔昭和32年8月30日政令第275号〕別表より

(例)北海道縦貫自動車道(抄)

北海道自動車道函館名寄線の北海道亀田郡七飯町北海道山越郡長万部町間の新設に関する整備計画〔決定:平成元年1月31日〕

1.経過する市町村名 経過する市町村名は、次表のとおりとする。

2.車線数 全区間4車線とする。

3.設計速度 設計速度は、全区間100キロメートル/時とする。

4.連結位置及び連結予定施設

5.乗合旅客自動車停留施設 おおむね1箇所設けるものとする。

6.工事の施行 さしあたり2車線の完成をもって供用を開始し、交通量の増加に応じ残りの2車線を完成するものとする。

7.工事に要する費用の概算額 約1,790億円とする。 |

出典:道路法令総覧(建設省道路局監修)

路線名 |

起点 |

終点 |

重要な通過地 |

一号 |

東京都中央区 |

大阪市 |

東京都千代田区(霞ヶ関一丁目)、同都港区(高輪一丁目)、同都品川区(東五反田一丁目)、同都大田区(池上一丁目)、川崎市(幸区)、横浜市(神奈川区)、藤沢市(城南四丁目)、茅ヶ崎市(下町屋)、平塚市(浅間町 袖ヶ浜)、神奈川県中郡大磯町、小田原市、同県足柄下郡箱根町、三島市、沼津市、富士市、清水市、静岡市(栄町)、藤枝市、島田市、静岡県榛原郡金谷町、掛川市、袋井市、磐田市(三ヶ野)、浜松市、湖西市、同県浜名郡新居町、豊橋市、愛知県宝飯郡小坂井町、豊川市(白鳥町)、岡崎市、安城市(宇頭茶屋町)、知立市、刈谷市(今川町)、豊明市、名古屋市(熱田区)、同県海部郡弥富町、桑名市(安永)、四日市市(采女町)、鈴鹿市(石薬師町)、亀山市、三重県鈴鹿郡関町、滋賀県甲賀郡水口町、同県栗太郡栗東町、草津市、大津市(瀬田)、京都市(下京区)、宇治市、京都府久世郡久御山、八幡市 枚方市、交野市、寝屋川市、門真市、守口市 |

出典:一般国道の路線を指定する政令(昭和40年3月29日 政令第58号)

道路の種類 |

関係者の関与に関する規定 |

国土幹線自動車道 |

・内閣総理大臣は、(中略)国土開発幹線自動車道の予定路線のうち、建設を開始すべき路線の建設に関する基本計画を立案し、国土開発幹線自動車道建設審議会の議を経て、これを決定しなければならない〔国土開発幹線自動車道建設法第5条第1項〕 (・基本計画の公表〔同法第5条第2項〕) ・前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有するものは、同項の公表から30日以内に(中略)国の行政機関の長にその意見を申し出ることができる〔同法第5条第3項〕 |

高速自動車国道 |

・運輸大臣及び建設大臣は、前項の予定路線について内閣の議を経ようとするときは、あらかじめ国土開発幹線道路建設審議会の議を経なければならない〔高速自動車国道法第3条第2項〕 ・運輸大臣及び建設大臣は、(中略)審議会の議を経て政令で定めるところにより当該高速自動車国道の新設に関する整備計画を定めなければならない〔同法第5条第1項〕 |

一般国道 |

(規定なし) |

都道府県道 |

・都道府県知事が前項の規定により路線を認定しようとする場合には、あらかじめ当該都道府県の議会の議決を経なければならない。〔道路法第7条第2項〕 ・(前略)都道府県知事が認定しようとする路線が指定市の区域内に存する場合においては、都道府県知事は、当該指定市の長の意見を聞かなければならない。(中略)意見を提出しようとするときは、当該指定市の議会の議決を経なければならない〔道路法第7条第3項〕 |

市町村道 |

・市町村が前項の規定により路線を認定しようとする場合には、あらかじめ当該市町村の議会の議決を経なければならない〔道路法第8条第2項〕 |

図1-3 住民参加の道づくり例(横浜市青葉区恩元線)

取り組みの経緯

出典:「首都圏整備計画(平成8年度~平成12年度)」 国土庁