平成14年度第1回検討会

資料 2

土壌環境・地盤環境の環境影響評価の進め方について(概要)

1 総 論

土壌は地殻の最表層生成物であり、地表の岩石(母岩)等がその場の気候、生物、地形、人為と経過した時間(年代)の相互作用のなかで、一定の形態と機能を獲得した自然物である。岩石の風化物は土壌の母材であるが、母材に生物-気候要素が作用すると土壌ができる。森林などにおける土壌層位は、有機物層のA0層と土壌作用に応じてA、B、C層に区分され、母岩(基盤)はR層と表記される。ただし、一般に造成工事などの改変を受けた土地および大雨による土砂流出が起きた土地等ではこのような土壌層位は認められない。

地盤は建設や防災等で対象とする人類の生活基盤・活動範囲として関係する地層部分を指し、各種構造物を支える土台としての地面および地下のある範囲をいう。地盤は、狭義には自然地盤の中の未固結地盤(土砂地盤、土質地盤)を指し、広義には自然地盤の固結地盤(岩石地盤、岩盤)や人工地盤を含めて呼称することがある。

地質は、ある地域の土地を構成する岩石・地層の種類、重なり方の順序、空間的な配置のしかた、現在の状態にいたるまでの歴史などを包括的に示す語である。

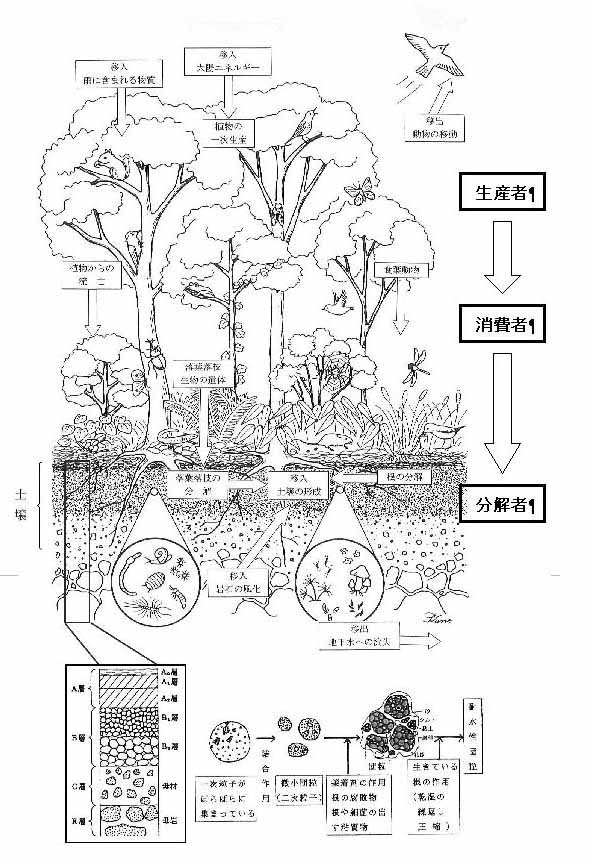

土壌、地盤、地質は、それぞれ明確に分けられるものではなく、図-1に示すように、その扱いには共通する部分と区別すべき部分がある。

土壌と地盤は、本来、多面的な機能(荷重支持機能、保水機能、通気機能、浄化機能、養分の貯蔵機能など)とそれに基づく様々な役割(生活・社会基盤施設を整備する場、多様な生物が生存する場、地下水を涵養する場、食料等を生産する場、廃棄物を受け入れる場など)を有しており、次世代に引き継がねばならない人類の貴重な財産である。

本検討においては、「土壌環境」では、土壌層位が認められない人工改変地等も含めて対象とする。「地盤環境」では、人工地盤も含めて対象とする。なお、重要な地質は、別途「地形・地質」(自然環境のアセスメント技術(Ⅲ))で扱っている。

図-1 土壌、地盤、地質の関わり

1-1 土壌環境の環境影響評価の進め方

1) 土壌環境の環境影響評価の基本的な考え方

(1)土壌環境の特徴

土壌は地殻の最表層生成物であるが、それは、物質循環、とくに水循環やエネルギーフローに関与し、降水の流動や貯留、地下水の涵養、生態系の維持などに重要な役割を果たしている。

環境影響評価を進めるにあたっては、土壌が「環境」の基盤をなしていることや、その機能が多様でかつ相互に関与しつつ成り立っていることなどを考慮に入れておくことが重要である。

実際の土壌環境の環境影響評価においては、物理的、化学的及び生物的な要素に関わる機能として、「保水通水機能」「生態系の構成要素としての機能」「生産機能」「物質収容機能」などが、代表的なものとして取り扱われることが多いので、留意する必要がある。

環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋め立てなどによる土地の改変行為や地下水環境の変化などにより土壌の持つ機能や構造が変化する。したがって、土壌環境の環境影響評価は、生産活動や自然由来による土壌汚染と地下水環境や多様な生態系の保全などに関係する土壌機能の側面から捉えることが必要である。

・1)土壌の断面形態(構造)

土壌の断面形態は、土壌が現在に至るまでの歴史が刻まれており、いくつかの層位に分けることができる。一般に、地表部から順にA,B,C及びR層である。

A層:土壌の最上部で、有機物の集積によって生成され、腐植にとみ、植物が直接生活する土層である。

B層:A、C層の中間で、C層よりも風化が進み、A層からの酸化物が集積する層である。

C層:母岩の風化したもので、A、B層のベースとなる。土壌生成を受けていないため、土壌の母材とされる。

R層:風化されていない岩石の組織を残した,固い部分の母岩層である。

(2)調査・予測・評価のあり方

土壌環境への影響は、土壌機能の劣化という形で現れる。土壌機能の劣化は、例えば土壌の質的な劣化をもたらす土壌汚染や土壌構造の攪乱2)という視点からとらえることができる。

地表面の改変などの行為や施設の存在などの土壌機能に影響を与える「影響要因」を、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が、土壌機能の他、地域の水環境や生態系などの環境に与える影響も考慮して「環境要素」を検討する。

その際、影響要因及びそこから派生する影響については、事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。

図-2 土壌環境と生態系の関わり1)

土壌汚染は大気汚染や河川・海域等の水質汚濁とは異なり、残留性・蓄積性の汚染であるという特徴を持っているため、事業実施前に発生していた土壌汚染が、事業実施時点で顕在化することが多い。そのため、事業実施前の土壌汚染の状況については、スコーピングにおける既存資料等調査による定量的把握をすることが困難な場合も多い。従って、地域特性の調査段階で十分な現地調査を行うことや環境影響評価実施段階におけるフィードバック、項目・手法の見直し、目的や視点の修正についても、留意することが重要である。

また、土壌汚染対策法等の法令の整備が進められていることから、特に土壌汚染に起因する直接摂取および地下水溶出に配慮した調査・検討が必要である。

(3)土壌環境と他の環境影響評価項目との関係

土壌環境の劣化は、「水循環系」の構成要素としての水環境に対する影響や、生物の生息・生育の基盤としての「生態系」への影響など、他の環境影響評価で対象とする環境要素と密接に関係し、土壌環境の調査・予測・評価は他の項目の調査・予測・評価と深く関わる場合もあることから、関係が想定される環境要素を視野に入れた検討をすることなども必要である。

(4)調査・予測・評価の「重点化」「簡略化」

土壌環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。

重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが大切である。

2) 土壌環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

土壌汚染に関する調査では、基本的に土地利用や操業活動の履歴等について既存資料の収集整理及び現地踏査により行い、土壌機能に関する調査では、直接的に事業を行う範囲にこだわらず、水循環系の構成要素である地形・地質や陸域生態系の基盤としての土壌として考えた場合の影響範囲という視点で地域特性を調査することも重要である。

(2)環境影響評価項目の選定

土壌環境についての環境影響評価項目を選定する場合には、直接的な土壌の喪失や解体工事、施設建設工事、及び供用後の汚染物質の使用や廃棄等が原因となって発生するものの他、事業を行うことによる地表面被覆形態の変化や地下水流の分断に起因したものや、生態系への影響が想定されるもの等にも着目することが必要である。

土壌機能に関する環境要素は、「土壌の保水通水機能」や「物質収容機能」の保全を考慮して、土の保水性、土性や養分保持力等の物理的・化学的な変化に関連する項目を選定する。

土壌汚染に関する環境要素は、主に法令等により基準の設けられている有害物質が対象となるが、新たに有害化学物質として認知されるようになった物質や、法令等の規制対象外の物質であっても生活環境に影響を与える物質(悪臭物質、油等)や住民等の関心の高い物質等については留意する必要がある。

(3)調査地域の設定

土壌環境の調査地域は、直接的に事業を行う範囲とその周辺地域の他、地域特性把握の調査及び環境影響評価項目として選定した項目の影響が想定される範囲とする。

土壌機能の場合は、事業により改変を受ける範囲のみならず、水循環における土壌機能の果たす役割は大きいことを考慮して、地下水位が変化する範囲や地形変化などにより日照条件や大気環境が変化する範囲を考慮して設定する必要がある。

土壌汚染の場合、対象事業の特性や地域特性を踏まえた上で、影響が及ぶ可能性のある範囲を設定することとなるが、直線的距離で一律に範囲を設定するのではなく、事業実施による地下水汚染や大気経由で汚染が拡散するおそれが考えられる範囲や生態系への影響を考慮した範囲を設定する必要がある。また、汚染土壌を事業区域外に搬出して処理する場合には、搬出先も調査地域に含むことも必要である。

(4)土壌環境の調査

土壌機能の調査は、対象地域における土壌の分布と特性を明らかにするための調査であり、代表的な地点を選定して土壌断面調査を実施し、土壌の層位など鉛直方向の特性を把握する。土壌断面の形態的特徴や選定された土壌機能を構成する物理的・化学的な特性を把握した上で土壌分類を行うとともに、分類された各土壌単位の境界線を現地踏査により明らかにして土壌図を作成する。作成した土壌図を基本とし、必要に応じて焦点を当てた環境要素を土壌図に織り込んでいくことが基本的な調査手法となる。この際、他の「水環境」や「生態系」との整合を考慮した調査の他、近年、開発が進んでいる傾斜地等については、密接な関連を持つ「地形」についても把握することが必要である。

土壌汚染調査は、調査によって得られたデータと事業特性や環境特性から汚染機構の解明と、汚染物質の移動経路の特定を行い、これらの結果より土壌汚染、及び土壌汚染対策による環境への影響を評価することを目的とする。

土壌汚染調査によって、土壌汚染の実態を把握し、汚染物質の移動経路を特定するには、調査対象地域の条件(既存資料の充実度、土壌汚染が発生している可能性、地域の地形・地質・地下水の特性、予想される周辺環境への影響)が様々であるため、地域特有の条件に合わせた進め方で調査を行うことが必要となる。このような極めて複雑な諸条件に合わせて客観的かつ合理的に調査を進めるためには、調査を幾つかの段階に区分し、それぞれの段階毎に目的をもった調査を実施することが重要である。

(5)影響予測

事業による短期的影響の他、水環境や生態系への変化が生じるまでの時間は、事業規模や取り扱う範囲によって多様であるため、事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて、これらの時間的・空間的なスケールも考慮に入れた予測時期や期間を設定する必要がある。

土壌機能を構成する個別要素については、土壌の浸透能等を除き標準値や基準等が設定されていないことや、土壌中の様々な機能との相互作用や構造的な要因によって、非常に複雑なものとなっているため、その評価については過去の類似事例を参考にするとともに、調査地の土壌環境がどのように変遷しているのかを時系列的に把握できるように考慮することが重要である。このため、影響予測は既往の類似事例等による定性的なものとなる場合が多いが、定量的な評価が可能となるような検討が必要である。

土壌の汚染物質は、重金属等と揮発性有機化合物等大きく区分されるが、それぞれの物質は土壌・地下水中での移動特性等が異なる。したがって、影響予測を行う場合には、これらの特性を十分理解した上で行うことが重要となる。

なお、影響予測においては、対象となる事象に対する理解の度合いが深まれば、予測の精度も向上することは事実であるが、個別要素の多様さや相互作用を完全に理解し影響予測に反映させることは不可能であることから、影響予測の不確実性については留意しておく必要がある。

対象事業による直接的・間接的な土壌環境への影響予測の手法は、精度を十分考慮し、選定する。

1-2 地盤環境

1)地盤環境の環境影響評価の基本的な考え方

(1)地盤環境の特徴

地盤環境は、地盤の持つ多面的機能を環境的側面から捉えるものである。人間活動の広がりとともに、地盤の利用範囲は面的にも深度的にも拡大しつつあり、地盤環境も著しく多様化している。

地盤は自然地盤としての岩石地盤(岩盤)、土砂地盤、軟弱地盤などに分類され、盛土や埋立地は人工地盤とよばれる。自然生成物、人工生成物を問わず、地表および地下に存在する建造物・生物等、全ての荷重を支える能力を有しており、建設資材としての機能と相まって生活基盤、生産基盤となる諸施設を整備する場として利用されている。

一方、地盤は様々な大きさの土粒子とその間隙から成り立ち、間隙には水と空気が存在していて、大気・水・多様な生物と連携し、極めて多面的な機能をもって自然環境そして生活環境に重要な役割を果たしている。すなわち、水循環系における地下水の涵養・流動・貯留の場であるとともに、本来、環境の変化によく順応していく力を備えている。したがって、地盤環境の視点は、地域の「地形・地質」、「地下水」とともに広く「流域特性」も視野にいれて、他の環境要素との関連性にも配慮することが重要である。

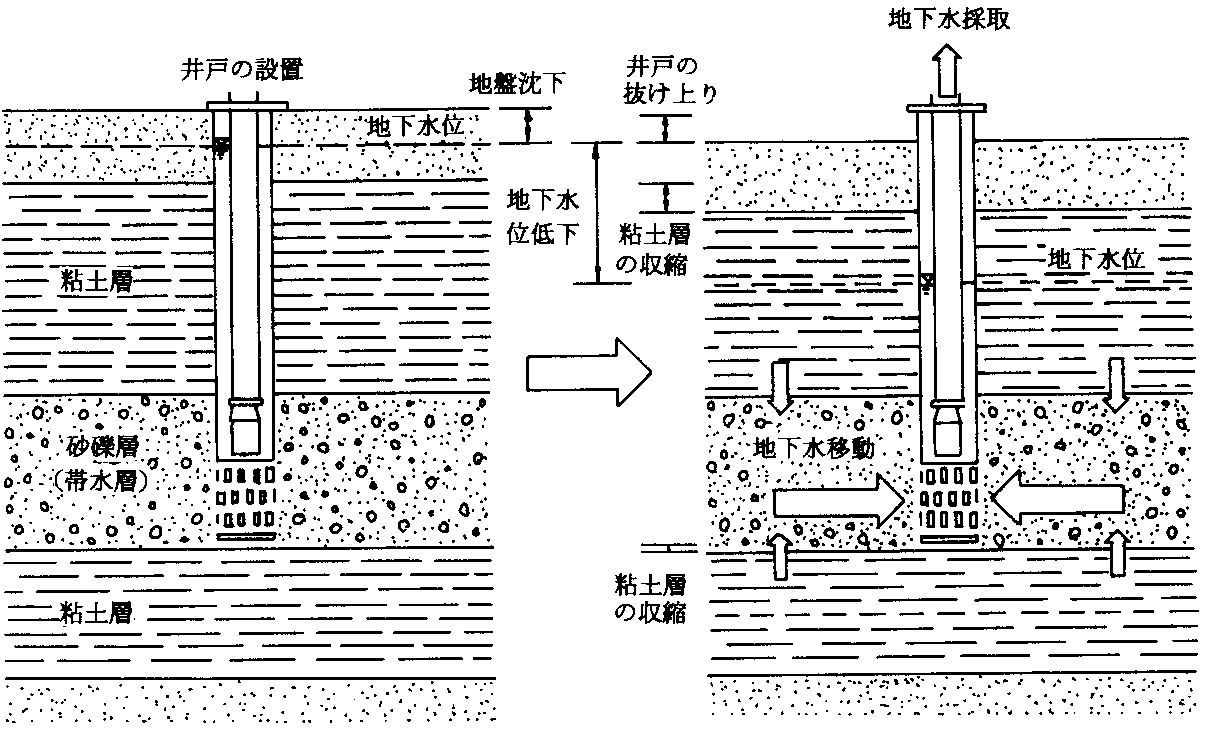

環境影響評価の対象となる開発事業においては、切土、盛土、埋め立て等による土地の改変行為や地下水環境の変化などにより、地盤の持つ機能が変化する。と同時にこれに関連する環境要素にも影響を与えることとなる。したがって、地盤に関わる環境影響評価は、従来から行われてきた地盤沈下のほか、地すべり・斜面崩壊・液状化・地盤陥没といった開発行為による土地の安定性の変化、あるいは地下構造物による地盤の熱環境の変化、有害ガスの発生等物理化学的変化についても、広く環境影響評価の項目として考慮する必要がある。

地盤沈下は地下水の過剰な揚水により地下水位もしくは地下水圧が低下することに起因して地盤が収縮するために生じる圧密現象であり、時間の遅れを伴う非破壊現象である。地盤沈下は、家屋の傾斜、ビルなどの抜け上がり、地下埋設管の折損、排水不良、ゼロメートル地帯や湿地帯の出現などの障害をもたらす。また、比較的緩慢な現象であり徐々に進行するため、気づきにくい面がある。また、工事に伴って局所的な地盤の沈下や亀裂・陥没などが発生することがある。これらはせん断破壊であることから、ここでは「地盤変状」と呼び、上記の「地盤沈下」とは区別する。

これらの障害が生じやすい地盤は、人口が集中し社会活動が活発で社会資本の蓄積が行われている平野部に広く分布しており、これらの障害は被害へと拡大する。また、地盤沈下や地盤変状は、一旦発生すると、ほとんど回復することが不可能であるという特徴がある。したがって新たな地域開発にあたっては地盤環境への影響の防止に十分留意する必要がある。

図-3 地盤沈下の仕組み(陶野)

(2)調査・予測・評価のあり方

地盤環境の環境影響評価を行う際には、地盤環境の特徴を考慮するとともに、「地盤条件による地域特性」や「水循環の捉え方」、「土地の履歴・利用」、「他の開発事業などの社会的要因」、「規制基準」等について既存資料や現地調査により十分に把握する必要がある。地盤環境の影響は、「水環境」と密接に関係し、地形、地層構成、堆積環境、地下水等の調査・予測結果が前提条件となる場合が多い。

特に地盤環境にあっては、次の事項が重要である。

・地域特性・・・・・・地形・地層構成、堆積環境、埋没地形、水文気象

・流域特性・・・・・・上流側か下流側か、境界条件、地下水盆、地下水利用

地表面の改変などの行為や施設の存在などの地盤環境に影響を与える「影響要因」を,事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして,これらの影響要因が地盤環境へ与える影響の他,水循環や生態系などの環境に与える影響等の「環境要素の変化」を検討する。その際、影響要因及びそこから派生する環境への影響については,事業による影響の時間的変化や長期における累積的な影響などの時間的な側面を捉えていくことが重要である。

(3)地盤環境と他の環境影響評価項目との関係

地盤環境は、「水循環系」からの影響や、「生態系」への影響など、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素と密接に関係している。また、地盤環境の地形・地質、地下水等の調査・予測結果が、他の項目の調査・予測・評価を行う上で深く関わる場合が多いため、関係が想定される他の環境要素とを総合的に検討することなども必要である。

(4)調査・予測・評価の「重点化」・「簡略化」

地盤環境は種々の要素が互いに影響を及ぼしつつ成り立っていることから、調査・予測・評価の項目・手法を選定するにあたっては、広い視点に立って検討していくことが必要である。検討に当たっては、事業特性、地域特性を十分考慮して、必要に応じて重点化、簡略化を行うことが重要である。

重点化、簡略化の検討にあたっては、環境影響の程度、環境影響を受けやすい地域または対象の有無、および既に環境が著しく悪化している地域の存在の有無等を考慮する。この際、どのような理由により重点化、簡略化したかを検討の経緯を含め整理しておくことが大切である。

2)地盤環境の環境影響評価の手法

(1)地域特性把握の調査

特に地盤環境に関する調査は、環境影響評価に十分な経験を有する技術者が対象地域内を踏査することによって、既存資料で把握した地域情報の確認、修正や補足を行う上で重要である。現地踏査では、地形・地質等の自然的状況の確認は重要であるが、それ以上に日々変化する土地利用、地下水利用、交通網、ライフライン等社会的状況の確認にも留意する必要がある。

調査範囲は、事業対象区域及びその周辺とし、流域特性を考慮してとくに地下水流向の下流側は広くする必要がある。

調査にあたっては、当該地域で進められている他の事業や過去に行われた大規模な事業等の事例は当該事業の実施による影響の評価を行う上で重要な知見となることから、それらの情報についても極力収集することが望ましい。また地盤環境を予測・評価するうえでは、過去の履歴や現在の状況を十分に把握する必要がある。

(2)環境影響評価項目の選定

環境影響評価項目は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と、事業実施区域及びその周辺の地域特性から抽出された環境要素との関係に基づき設定する。地域特性、事業特性を考慮した上で想定される環境影響についてできるだけ網羅的に洗い出し、その中からこれまでの事例を踏まえて評価すべき対象と、それに係る重点事項を選択する。その際、これらの影響事象を「地理的広がり」と「時系列変化」を考慮しつつ、「地盤そのものに関わる現象」と「発生場に関わる現象」とに区分して検討する。

これまでの地盤環境の環境影響評価では、事業実施に伴う地盤沈下や地盤変形が環境影響評価として多く取り上げられてきたが、その他にも地すべり、斜面崩壊等の危険度増加や液状化、地盤陥没といった地盤変状の原因となる開発行為による土地の安定性変化についても影響評価項目として選定することが望ましい。

また、近年においては、大深度において地下構造物が設置されるなどの開発事業も見られるようになってきている。このような大深度地下開発についての科学的知見は十分ではないが、今後はさらに事業実施のケースが増加すると考えられることから、深部地盤が空気に触れるなどによる熱環境の変化、有害ガスの発生など物理化学的変化、並びに地盤性状の変化による地盤環境に及ぼす影響についても評価項目として選定することも必要となってくる。

(3)調査地域の設定

調査地域は、対象事業の種類及び規模ならびに地域の概況を勘案して、対象事業の実施が地盤に影響を及ぼすと予想される範囲とする。

具体的には、地盤に影響を及ぼす要素である地形分布、地質構造、帯水層の分布、地盤の土質工学的特性等を考慮しつつ調査地域を設定する。この際、各種の地盤図、水文地質図、土壌図、土地利用図等を参考にし、広い範囲を見渡して、全体からポイントを見る視点で検討するのが良い。特に地下水位の変化による地盤への影響範囲は、上流域よりも下流域が広範囲に及ぶことから、調査範囲は下流域を広くとることが重要である。

(4)地盤環境の調査

自然条件における地形・地質等の調査は、現地調査ならびに既存資料の整理・解析による。

地形調査は、地形区分、地下水の流動方向、地下水の涵養域や流出域、揚水等による影響範囲の設定等の諸問題を検討するために行う。具体的には、地形図、土地利用図、及び空中写真の判読を基本に、必要に応じ踏査によって地形区分図を作成する。

地質・土質調査は地盤の構成(鉛直・水平)を把握することが重要であり、ボーリング調査による地層の確認、地下水位、強度(N値)の把握は不可欠である。また、必要に応じて透水・揚水試験による各帯水層の水理定数や水質、乱さない採取試料による詳細な強度特性、粘土層の圧密特性等を把握する。

また、地盤沈下等の状況調査は資料等調査によるが、必要に応じて現況を把握するため現地での観察や水準測量を実施する。また、必要に応じて地下における地層別収縮量を確認するため地盤沈下観測井による地下水位と沈下量の連続測定を行う。

(5)影響予測

地盤環境の影響予測は、事業特性や地域特性に基づく影響要因と環境要素の内容に応じて行うが、事業による影響要因が地盤環境要素である水循環の「系」、あるいは、土質・地質特性に対してどのように作用するかをまず念頭におき、その上で個別の環境要素に対する詳細な影響の検討を進めていく必要がある。

なお、水循環系や地盤環境に変化が生じるまでの時間は、対象の事業規模や取り扱う水循環系の規模、予測の対象とする時期等によって多様であるため、これらの時間的・空間的スケールも考慮に入れて、予測時期や期間を設定する必要がある。

また、予測手法の選定に際しては、上述したような時間的・空間的スケールに留意するほか、予測手法の特性、特に得られる結果の精度等に留意する必要がある。