平成12年度 第1回陸域分科会

資料4

ケーススタディ(検討のための資料)

1 ケーススタディによる検討のねらいと方法

1-1 検討のねらい

本報告書の第1章において、陸域生態系の環境影響評価を進めるにあたっての基本的な考え方から調査・予測の手法について示した。生態系の評価に至るには、スコーピングから環境影響評価にわたって多くの項目の調査とそれらの相互関連を把握していかなければならない。

そこで、ケーススタディによる検討を実施し、スコーピング及び環境影響評価段階における手順を検討すること、また、図面等を用いて具体的手法の例を提示することにより、作業イメージの具現化を図ることを目指した。なお、このケーススタディで示されたものは、あくまでも考え方を整理するために一助とするものであって、実際のスコーピングおよび環境影響評価の見本ではないことに留意する必要がある。

実際の環境影響評価に際しては、ここに示された考え方を参考として、事業の特性や地域の環境特性に応じて最も適した方法を創意工夫して検討していかなければならない。

1-2 対象とする地域と事業の想定

ケーススタディの対象とする地域については、関東地方の丘陵地(里山地域)を選定した。植生は、クヌギ-コナラ群集やスギ・ヒノキ植林が優占し、水田やため池のみられる谷戸の環境となっている。

事業の種類は、宅地の造成等の面開発事業とし、事業計画面積は約140ha、改変面積は64haとした。

事業計画は保全する区域の違いにより改変区域が異なる3案を想定した。保全する区域にはいずれも谷地形を含め、それぞれ異なる小流域を保全する計画とした。保全される区域の面積は3案とも同一とし、事業計画上は各案に差がないものとした。

そのほか環境を分断する影響要因をもつ行為・存在として、道路の設置および供用を想定した。

1-3 ケーススタディの作業手順

作業のフロー図(図2-1)に基づきケーススタディを実施した。

図2-1 ケーススタディの作業フロー

2 ケーススタディ -里山地域を例として

2-1 広域的な環境特性の把握

(1)目的

調査地域の生態系が周辺地域に比較しどのような特性、連続性などを有しているかを把握する(影響の範囲を想定する必要はない)。特に水系の広がりや地形的な状況について概観できるような範囲について取りまとめる。また、広域的に捉えやすい動物等の分布状況についてもこのレベルで整理することが必要である。

(2)対象範囲

対象範囲は、主に基盤環境(特に地形・水系)により区分した。植生や動植物の分布などの他、人為的環境(都市の広がりなど)についても考慮した。

(3)作業内容

オーバーレイによる環境特性の把握(図2-2)

方法は1/5万植生図、1/5万地形区分図等のオーバーレイによった。

(4)把握される内容

事業計画地は、2つの河川に囲まれた丘陵地~台地の広がる部分に位置し、これらの地形は事業計画地から南方につながっている。また、事業計画地及びその周辺の丘陵地ではコナラ群落及びスギ・ヒノキ植林が広がり、谷戸が多く見られる。

2-2 環境の類型区分

(1)環境の類型区分の目的

複数の環境により構成される調査対象地域の生態系の概況について、その環境を類型ごとに区分することにより、事業計画地を中心とした周囲の植生や地形・地質等の状況を把握する。これは地域の典型的な環境を把握し、適切な注目種・群集を抽出するための基礎的情報としても利用する。

対象とする範囲:調査地域を設定するための予備的な調査範囲

(調査地域<予備的な調査範囲<広域図の範囲)

(2)環境の類型区分の方法

生態系を成り立たせる上で重要と考えられる基盤環境要素(植生を含む)のオーバーレイによる対応関係の把握を行ない、対応関係に基づいて単位の抽出を行った。表層地質、地形、土壌の分布は相関関係が強かったため、これらの主な対応関係に基づいて単位を抽出し、抽出された単位を植生と組み合わせて環境の類型区分を行なった。この際、植生を生物種の大まかな生息環境を反映するものとするため、群落単位を相観区分にまとめ直してオーバーレイを行なった。抽出された類型区分単位により、類型区分図(縮尺1/5万)を作成した(図2-3)。

2-3 類型区分・生態系へ与える影響の整理

類型区分図と事業実施区域とのオーバーレイ等により、評価する上で重要な類型区分の検討・選定を行い、影響のおそれのある類型を抽出した(表2-1)。

その結果、丘陵地-落葉広葉樹林、高位台地-落葉広葉樹林、丘陵地-スギ・ヒノキ植林での改変の割合が大きかった。

表2-1 事業地と類型区分とのオーバーレイにより影響を受けると予想される類型

類型区分 |

面積比(%) |

| 高位台地-常緑広葉樹林 | 12.5 |

| 高位台地-落葉広葉樹林 | 20.6 |

| 丘陵地-落葉広葉樹林 | 27.4 |

| 高位台地-スギ・ヒノキ植林 | 12.2 |

| 丘陵地-スギ・ヒノキ植林 | 15.8 |

| 草地 | 1.8 |

| 丘陵地・高位台地-畑地 | 5.4 |

| 河岸段丘-水田 | 4.5 |

| 人工草地(シバ地) | 0 |

| 住宅地・市街地・砂取場 | 0 |

2-4 対象とする生態系の構造・機能の概略検討

平成10年度報告書に示されたモデル的な手順にのっとって作業を実施した(図2-4)。

(1)生態的特性表の作成

生態系における種・群集の機能的な役割や種間の関係などについて基本的な内容を理解する事が必要である。

ここでは、対象地域にみられる生物相のうち、生態系を捉える際に重要となる主要な動物、植物、植物群落の種・群集を対象として、それぞれ主に既存資料を参考にして生態学的知見について取りまとめた。

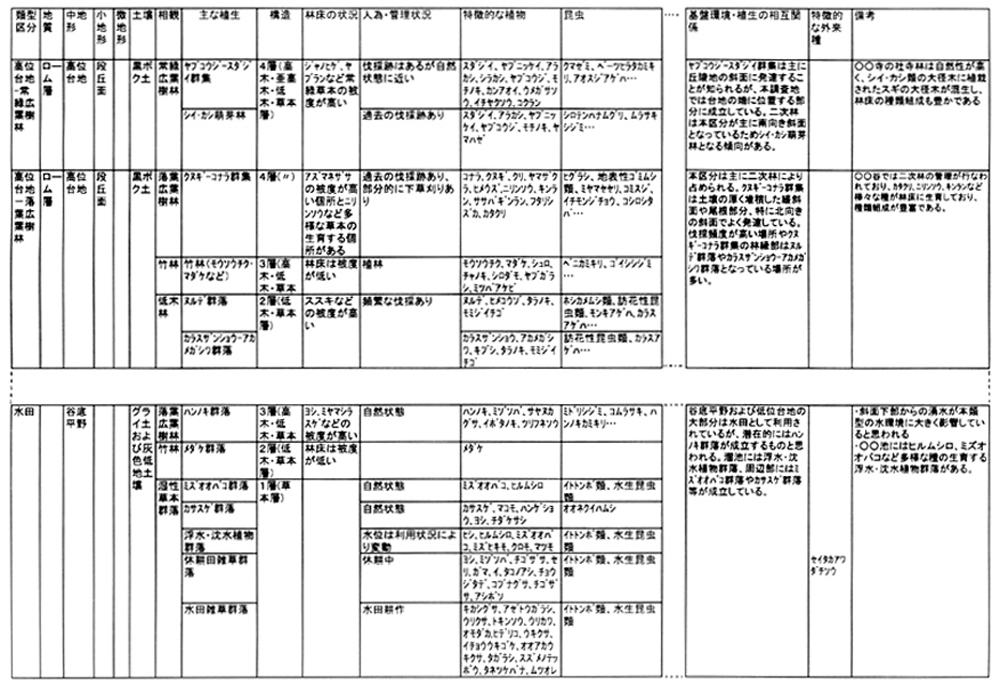

(2)主要な生息場所-生物種・群集表の作成(表2-2)

生息場所は生物群集を成り立たせている基盤であり、陸域においては、地形・地質、気象などの基盤環境、及びそこに成立する植生によって生物群集が異なる場合が多くみられる。対象地域の生物の多様性などを理解するためには、どのような生息場所があり、そこにどのような生物相がみられるか把握することが大切である。

既存資料調査や概略踏査等の結果を踏まえ、類型区分やさらに細分化した植生や環境ごとに、生物群集の整理を行った。

(3)食物網の模式図の作成(図2-5)

食物連鎖は捕食・被食などの生物相互の関係を把握する上で重要である。この食物連鎖関係による食物網の表現方法として、ここでは環境の類型区分に着目し、食物連鎖が対象地域のどの類型を主体として成立しているかをみる。

上記により、対象地域における食物網の概要について整理した。

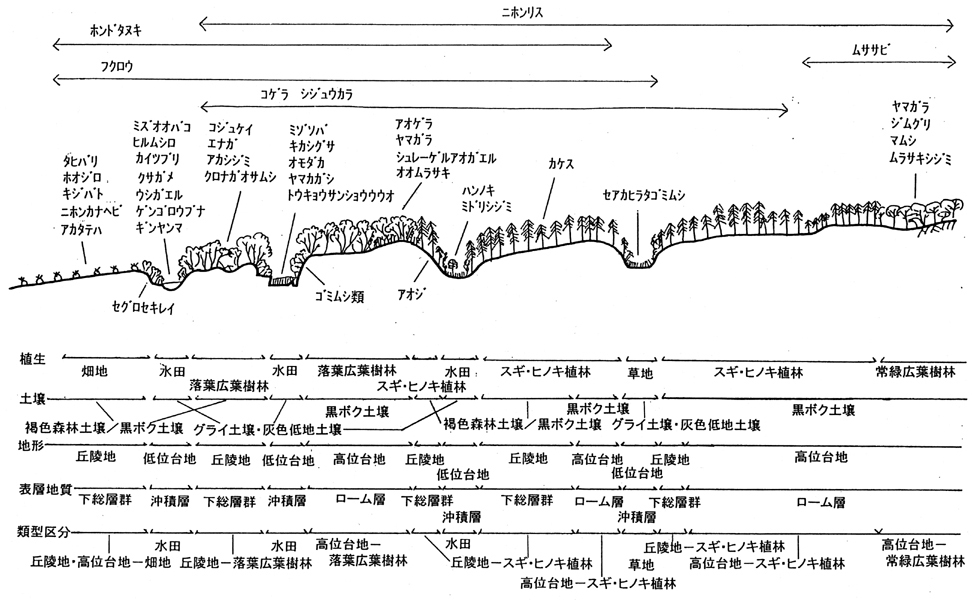

(4)基盤環境と生物群集に関する模式図の作成(図2-6)

対象地域の生態系の概要を取りまとめる上で、模式図を用いて表現することは広く一般から意見を得るためにも効果的な手法の一つといえる。

これまでの調査から、対象地域に典型的な基盤環境及び植生、生息場所の要素及び生物群集についての模式図を作成した。

上記の作業の結果から、対象地域へ及ぼす影響、特に対象地域の生息場所、生物群集や生態系の構造・機能のどこに及ぼす影響が大きいのかを検討し、生態系の環境影響評価にあたり、どのような側面への影響の評価に重点を置くべきかを検討した。

図2-4 注目種・群集の抽出のためのモデル的な手順例

表2-2 主要な生育環境-生物種・群集表

| 類型区分 | 地形 | 相観 | 植生 | 植物 | 哺乳類 | 鳥類 | 両生・爬虫類 | 魚類 | 昆虫類 | その他 |

| 高位台地-常緑広葉樹林 | 高位台地 | 常緑広葉樹林 | ヤブコウジ-スダジイ群集 | スダジイ、アカガシ、ウラジロガシ、ヤブニッケイ、カクレミノ、ヤブコウジ、モチノキ、ジャノヒゲ、ベニシダ、カンアオイ、ウメガサソウ、イチヤクソウ、コクラン | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ | アオバズク、フクロウ、ヒヨドリ、トラツグミ、アカハラ、ヤマガラ、メジロ、カケス、 | ジムグリ | クチキコオロギ、クマゼミ、コクワガタ、ベーツヒラタカミキリ、アオスジアゲハ | ||

| シイ・カシ萌芽林 | シロテンハナムグリ、ムラサキシジミ | |||||||||

| 高位台地-落葉広葉樹林 | 高位台地 | 落葉広葉樹林 | コナラ群落 | コナラ、クヌギ、クリ、ヤマザクラ、ヤマコウバシ、ヒメウズ、ニリンソウ、キンラン、ササバギンラン、フタリシズカ、カタクリ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ | コジュケイ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、エナガ、シジュウカラ、メジロ、カケス | ジムグリ | ヒグラシ、地表性ゴミムシ類、ミヤマセセリ、コミスジ、イチモンジチョウ、コシロシタバ | ||

| 竹林 | 竹林(モウソウチク・マダケなど) | モウソウチク、マダケ、シュロ、チャノキ、シロダモ、ヤブガラシ、ミツバアケビ | オナガ | ゴイシシジミ、ベニカミキリ | ||||||

| 低木林(乾性) | 伐跡群落 | アカメガシワ、ミズキ、ヤマグワ、ニワトコ、ハゼ、ケヤキ、ムクノキ、アズマネザサ、カラスザンショウ、イヌビワ | モズ、ウグイス、ジョウビタキ、ホオジロ | ホシカメムシ類、訪花性カミキリムシ類、モンキアゲハ、カラスアゲハ | ||||||

| 丘陵地-落葉広葉樹林 | 丘陵地 | 落葉広葉樹林 | コナラ群落 | コナラ、クヌギ、クリ、ヤマザクラ、ヤマコウバシ、ヒメウズ、ニリンソウ、キンラン、ササバギンラン、フタリシズカ、カタクリ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ | コジュケイ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、エナガ、シジュウカラ、メジロ、カケス | ジムグリ | ヒグラシ、クロナガオサムシ、アオバセセリ、イチモンジチョウ、コシロシタバ | ||

| 常緑針葉樹植林 | アカマツ植林、クロマツ植林 | アカマツ、クロマツ、ヤマツツジ、ヒサカキ、ツクバネウツギ、ミツバツツジ | サシバ、ビンズイ、ウグイス、エナガ、カワラヒワ、 | ハルゼミ | ||||||

| 竹林 | 竹林(モウソウチク・マダケなど) | モウソウチク、マダケ、シュロ、チャノキ、シロダモ、ヤブガラシ、ミツバアケビ | オナガ | ゴイシシジミ、ベニカミキリ | ||||||

| 低木林(乾性) | 伐跡群落 | アカメガシワ、ミズキ、ヤマグワ、ニワトコ、ハゼ、ケヤキ、ムクノキ、アズマネザサ、カラスザンショウ、イヌビワ | モズ、ウグイス、ジョウビタキ、ホオジロ | 訪花性昆虫類 | ||||||

| 高位台地-スギ・ヒノキ植林 | 高位台地 | 常緑針葉樹植林 | スギ・ヒノキ植林 | スギ、ヒノキ、アオキ、シロダモ、アラカシ、リョウメンシダ、イズセンリョウ、コバノカナワラビ、ミヤマカンスゲ、イワガネソウ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ | アオジ、カケス | マスダクロホシタマムシ、ウバタマムシ、ヒメスギカミキリ | |||

| 丘陵地-スギ・ヒノキ植林 | 丘陵地 | 常緑針葉樹植林 | スギ・ヒノキ植林 | スギ、ヒノキ、アオキ、シロダモ、アラカシ、リョウメンシダ、イズセンリョウ、コバノカナワラビ、ミヤマカンスゲ、イワガネソウ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イアブラコウモリ | アオジ、カケス | ||||

| 丘陵地・高位台地-畑地 | 丘陵地・高位台地 | 果樹園他 | 落葉果樹園 | ジョウビタキ | ||||||

| 苗圃 | クワ | クワカミキリ、キボシカミキリ | ||||||||

| 草地 | 草地(乾性) | ススキ-アズマネザサ群集 | ススキ、アズマネザサ、ヨモギ、ナワシロイチゴ、ノイバラ、ワラビ、ミツバツチグリ、ワレモコウ、タムラソウ、ツリガネニンジン | ジネズミ、ヒミズ、ノウサギ、アカネズミ、カヤネズミ、タヌキ、イタチ | キジ、ホオジロ、アオジ、カワラヒワ、ムクドリ | セアカヒラタゴミムシ | ||||

| 路傍雑草群落 | ヨモギ、ヤハズエンドウ、カゼクサ、タチイヌノフグリ、スズメノカタビラ、シロツメクサ、オランダミミナグサ | |||||||||

*本図はスコーピング段階での資料調査、ヒアリング、概略踏査で得られた情報(推定も含む)により作成

図2-5 食物網の模式図例

図2-6 地形・地質断面とそこに成立する生物群集の模式図例

2-5 注目種・群集の抽出

事業の影響範囲・影響の種類と影響を受ける基盤環境・植生・生物群集との関係についてインパクトフロー図(図2-7)に整理し、適切な注目種・群集を抽出した(表2-3)。

図2-7 インパクトフロー

表2-3 注目種・群集の一覧

| 選定種 | 観点 | 選定理由 |

| フクロウ* | 上位性 | 森林性の鳥類であり、ネズミ類などを主要な餌としている。調査地域においては、食物連鎖の上位に位置する種である。繁殖のためには、まとまった規模の常緑広葉・針葉樹林が必要である。森林の伐採や土地利用改変などの影響を受けると予想される。 |

| タヌキ | 典型性 | 里山の自然環境に典型的に見られる雑食性の中型哺乳類である。森林の伐採や土地利用改変、道路等構造物の設置による影響を受けると予想される。 |

| ムササビ | 典型性 | 森林性の種であり、長距離の滑空ができないことから、森林の分断により影響を受けやすい種である。本種への影響を調査することにより、森林の分断による影響を把握する。 |

| ヤマガラ* | 典型性 | 本種は営巣、採食を森林に依存しており、里山の階層構造が発達した良好な広葉樹林を代表する種である。森林の質や広がりなど、本種の生息場所への影響を調査することにより、森林性鳥類群集への影響の一端を把握する。 |

| シュレーゲルアオガエル* | 典型性 | 谷戸に見られ、森林域(成体期)と水域(卵期~幼生期)を利用している。事業により、生息場所の消失や水環境と森林環境との分断の影響を受けると予想される。本種は、両性類の中でも森林への依存性が高く、水域に生息する生物群集や森林域と水域との連続性に依存する生物群集への影響を把握する。 |

| オオムラサキ | 典型性 | クヌギ、コナラを中心とした落葉広葉樹二次林に生息し、成虫は樹液を餌とし、幼虫は谷戸周辺の斜面下部のエノキで見られる。事業により落葉広葉樹林が失われることから、本種の生活史の各段階への影響から、樹液に依存する昆虫類など本種と同じ資源に依存する生物群集への影響を把握する。 |

| コナラ群落 | 典型性 | 里山を代表する植生であり、多くの動植物の重要な生息環境となっているが、地形的な要因や人為的な管理状況などにより生物群集が異なる場合もみられる。本群落の調査により、植生の変化やそれに依存する動植物への影響を把握する。 |

| カタクリ* | 特殊性 | 限定された地形・水分条件下に生育している。多くの春植物と共に生育しており、本地域の落葉広葉樹二次林を特徴付けている。 |

| ミズオオバコ | 特殊性 | ため池や水田周辺のごく限られた湿地に生育している。他の水生・湿地性植物と共に生育しており、本地域の湿地を特徴付けている。 |

| *印は今回、種、群集ごとの作業内容を示したもの。 |

2-6 調査地域の選定

(1)基礎的な現地調査地域

事業対象地域とした地域は、丘陵部にあり、谷や尾根が連続し、谷戸が入り組んだ環境となっている。そのため、まず、事業による環境への影響が生じるおそれのある範囲を想定した上で、それを含む形で尾根や谷などの地形的な要素を重視して設定した。なお、土地利用を踏まえ、市街地は除外した。

(2)注目種・群集の調査地域

注目種・群集の調査地域は、上記の「調査地域」を基本として、行動圏の大きさなどの個別種の特性に応じて、それぞれ適宜設定した(注目種・群集の調査参照)。

2-7 基盤環境と生物群集に関する調査・予測

(1)基盤環境と生物群集の関係の整理

注目種・群集の位置付けを再確認し、事業が対象地の生物群集にどのような影響を与えるのかを概括的に予測・評価するために、基盤環境と生物群集の関係の整理を行なった。

1)方法

他項目で行なった本調査結果および本項目での調査結果、既存資料による情報を整理し、対応関係と既存資料による知見に基づいて相互関係を把握した。

2)手順

3)作業

①詳細類型区分

本調査段階(地形・地質項目)で作成した主題図を利用し、現状に即した類型区分図を作成した。類型区分単位はスコーピング段階で用いたものを基礎とし、現状により各区分の修正を行なった。谷底平野の水田など、スコーピング段階での類型区分図では区分されていなかった重要な単位については、各基盤環境の対応関係にもとづき、再度単位の抽出を行なった。

○詳細類型区分に用いた資料

種別 |

縮尺 |

備考 |

表層地質図 |

1/10000 |

既存資料及び現地調査により作成 |

地形分類図 |

||

土壌分類図 |

||

植生図 |

○基盤環境要素の対応関係

| 詳細類型区分単位 | 地質 | 地形 | 土壌 | 主な植生 |

高位台地-常緑広葉樹林 |

ローム層 |

高位台地 |

黒ボク土壌 |

常緑広葉樹林 |

高位台地-落葉広葉樹林 |

落葉広葉樹林 |

|||

高位台地-スギ・ヒノキ植林 |

スギ・ヒノキ植林 |

|||

丘陵地-常緑広葉樹林 |

下総層群 |

丘陵地 |

褐色森林土壌・黒ボク土壌 |

常緑広葉樹林 |

丘陵地-落葉広葉樹林 |

落葉広葉樹林 |

|||

丘陵地-スギ・ヒノキ植林 |

スギ・ヒノキ植林 |

|||

河岸段丘-水田 |

沖積層 |

河岸段丘 |

グライ土壌・灰色低地土壌 |

水田 |

谷底平野-水田 |

沖積層 |

谷底平野 |

グライ土壌・灰色低地土壌 |

|

草地 |

ローム層 |

高位台地 |

黒ボク土壌 |

草地 |

下総層群 |

丘陵地 |

褐色森林土壌・黒ボク土壌 |

||

住宅地・市街地 |

人工改変地 |

住宅地・市街地 |

[2]植生の成立基盤との関係の整理

(注:本作業には動植物項目と共通する調査・作業が含まれる。これらの作業は動植物項目との連携により進める。)

(ア)地形・地質項目で作成した図面と詳細植生図のオーバーレイによる把握

主題図のオーバーレイ結果にもとづき、調査地域における主要な対応関係を把握する。

使用する資料:表層地質図、地形分類図、土壌分類図、詳細植生図(縮尺1/10000)

(イ)主な植物群落の群落構造および成立する基盤環境のサンプリング調査結果による整理

各植生ごとに微地形、人為・管理状況などの成立基盤の現況の記録を行なう。

調査項目:群落構造、微地形、水分条件、人為・管理の状況

(ウ)既存資料の整理

現地で得られた植生とその成立基盤に関する情報を補うため、植生の成立基盤に関する既存資料の整理を行なった。

(エ)結果

オーバーレイ、サンプリング調査、既存資料による結果を整理し、調査地域における主要な植生の水平分布状況、群落構造および、その成立基盤との関係を整理した。本調査地域で見られる主要な植生とその成立基盤との関係は以下の様に整理された。

[3]動植物種と基盤環境の関係の整理

(注:本作業には動植物項目と共通する調査・作業が含まれる)

(ア)群落構造などの調査

| ・ | 生物の生息地として重要な群落構造、林床植生タイプについて各植生タイプごとにサンプリング調査を行ない、整理を行なった。人為的影響、管理状況との関係についても整理を行なった。なお、本調査は動植物項目での調査と連携により行なった。 |

(イ)類型区分または基盤環境ごとの動植物相の調査

| ・ | 植生、類型区分ごとの動植物相の調査は動植物項目での調査と連携して行なった。各生物群ごとに、生息地として利用する環境のスケールが異なるため、生物群の特性に合わせて整理する単位は異なる。本調査では植物種、昆虫などは植生単位ごとに、哺乳類などは類型区分ごとに整理を行なった。 |

| ・ | 各類型ごとに、生息場所として良好な環境が確認された場合にはその場所と内容を地図に記した。 |

[4]基盤環境と生物群集の関係の整理結果

本調査地における基盤環境と生物群集との対応関係を整理したものが表2-4である。各類型区分ごとに主要な植生とその管理状況や群落構造、林床型、特徴的な動植物相を記述した。また、基盤環境と植生との相互関係や、生息場所として良好な環境などの情報を類型区分ごとに整理し、記述した。

整理された類型区分の水平分布を図2-9に示した。

(2)基盤環境と生物群集への概括的な影響予測

1)予測方法

予測の単位は類型区分および谷区分単位とした。事業計画と詳細類型区分図、植生図を重ね合わせることにより、各類型、植生単位ごとの改変面積を把握し、概括的な影響の予測を行なった。

*なお、今回のケーススタディーでは比較のため、保全案の谷戸1、2、3の面積を等しく設定している。

2)予測結果

①類型単位

表2-5に事業により改変される類型の面積を、表2-6に植生の改変 面積を示した。

谷戸1、2、3が改変された場合消失する類型、植生のうち、特徴的なものを以下に整理した。

表2-4 基盤環境と生物群集の対応関係

表2-5 事業計画と類型区分改変面積

| 類型区分 | 改変面積(m2) |

残地森林面積(m) | |||

| 共通する改変地 | 谷戸1を改変した場合 | 谷戸2を改変した場合 | 谷戸3を改変した場合 | ||

| 尾根型緩斜面-広葉樹林 | 32993 | 5656 | 34605 | 7716 | 42989 |

| 尾根型緩斜面-スギ・ヒノキ林 | 13501 | 3202 | 8982 | 3357 | 5872 |

| 緩斜面-広葉樹林 | 37687 | 2013 | 2597 | 3836 | 47224 |

| 緩斜面-スギ・ヒノキ林 | 13558 | 54 | 297 | 1739 | 8614 |

| 緩斜面-果樹園他 | 10 | 1062 | |||

| 急斜面-広葉樹林 | 80627 | 21694 | 23124 | 40127 | 107545 |

| 急斜面-スギ・ヒノキ林 | 135760 | 10582 | 22885 | 15957 | 89476 |

| 急斜面-低木林 | 28728 | 13548 | 4651 | 8316 | 41536 |

| 急斜面-竹林 | 6820 | 2343 | 6900 | 3680 | 7106 |

| 急斜面-草地 | 12101 | 13545 | 20 | 15069 | |

| 急斜面-畑地・水田 | 2348 | 65 | 976 | 35 | 8037 |

| 段丘上位面-広葉樹林 | 17 | 9295 | 12520 | ||

| 段丘上位面-スギ・ヒノキ林 | 13138 | 17153 | |||

| 段丘上位面-果樹園他 | 184 | 84 | |||

| 段丘上位面-畑地・水田 | 775 | ||||

| 段丘上位面-住宅地 | 9 | ||||

| 谷底平野-畑地・水田 | 15619 | 1461 | 537 | 37412 | |

| 谷底平野-草地 | 5420 | 3495 | 13221 | ||

| 谷底平野-住宅地 | 559 | ||||

| その他 | 56025 | 33029 | 5124 | 16600 | 106880 |

| 総計 | 454536 | 110687 | 110678 | 110678 | 563143 |

表2-6 事業計画と植生改変面積

| 植生 | 改変面積(m2) | 残置森林面積(m2) | |||

| 共通する改変地 | 谷戸1を改変した場合 | 谷戸2を改変した場合 | 谷戸3を改変した場合 | ||

| ハンノキ群落 | 0 | 308 | |||

| カサスゲ群落他(湿性草本植物群落) | 0 | 685 | 193 | ||

| シイ・カシ萌芽林 | 84468 | 2746 | 3092 | 57542 | |

| ケヤキ屋敷林 | 1677 | 116 | |||

| クヌギ・コナラ群集 | 65130 | 34241 | 57702 | 61134 | 169585 |

| エノキ植林地(落葉広葉樹植栽地) | 415 | 3522 | |||

| ニセアカシア樹林 | 15 | 1024 | |||

| スギ・ヒノキ植林 | 182968 | 14456 | 32164 | 21058 | 128173 |

| モウソウチク・マダケ林 | 9743 | 2371 | 8074 | 11797 | 11290 |

| ヌルデ群落他(陽性低木群落) | 39914 | 14561 | 4874 | 13997 | 54353 |

| アズマネザサ群落 | 8233 | 4347 | |||

| セイタカアワダチソウ群落 | 6558 | 3888 | 19210 | ||

| ススキ群落 | 8336 | 13840 | 336 | 1282 | 31552 |

| ヒメムカシヨモギ-オオアレチノギク群落 | 0 | 41 | |||

| 果樹園 | 15538 | 10903 | 9624 | ||

| 茶畑 | 1297 | 2397 | |||

| 苗圃 | 9543 | 1050 | 5797 | ||

| 畑地 | 7511 | 359 | 32825 | ||

| ヨシ群落他(水田放棄雑草群落) | 1460 | 5203 | 2272 | 6451 | |

| 水田 | 11024 | 1726 | 2161 | 19058 | |

| 緑の多い住宅地 | 0 | 8323 | |||

| 開放水域 | 704 | 1405 | 2073 | ||

| 総計 | 454534 | 110680 | 110675 | 110677 | 563149 |

共通した改変地 |

谷戸1を改変 |

谷戸2を改変 |

谷戸3を改変 |

スギ・ヒノキ林の消失面積がもっとも大きい。特に類型:急斜面-スギ・ヒノキ林が多く消失する。 |

谷底平野-畑地・水田、草地の消失面積が他の谷戸に比べて大きい。ハンノキ群落など湿地性の群落が消失する。 |

尾根型緩斜面-広葉樹林の消失面積が他の谷戸に比べて大きい。 |

急斜面-広葉樹林の消失面積が他の谷戸に比べて大きい。 |

谷戸1を保全した場合には谷底平野の水田や草地(ヨシ原など)に生息する生物群集の生息場所が保全されるが、広葉樹林(クヌギ-コナラ群集など)の消失面積が大きくなる。

谷戸2を保全した場合には尾根上に成立する広葉樹林が保全されるが、谷底平野や斜面部の広葉樹林の消失面積が大きく、谷底から斜面に至る部分の生物群集の生息場所への影響が大きい。

谷戸3を保全した場合には急斜面に成立する広葉樹林が保全されるが、谷底平野、緩斜面に広がる広葉樹林ともに消失面積が大きくなる。

[2]谷区分単位

表2-7に谷区分ごとの類型区分の面積を、表2-8に植生の面積を示した。谷区分ごとの類型や植生の割合の特徴を把握した上で事業計画との重ねあわせにより、谷戸1、2、3が改変された場合の影響を予測した。

共通した改変地 |

谷戸1を改変 |

谷戸2を改変 |

谷戸3を改変 |

区分3の谷頭部の一部と区分6の谷頭部の大部分が消失する。 |

区分3の谷頭部および東側斜面の森林が大規模に消失するため、区分3の谷戸の湧水量に影響が及ぶ可能性がある。 |

区分3の東側斜面一部と区分4の谷頭部の森林の大部分が消失し、区分4の谷戸の湧水量に影響が及ぶ可能性がある。 |

区分6の一部が消失する |

表2-7 調査地域における谷区分ごとの各類型の面積(m2)

| 類型区分 | 谷区分 |

総計 | |||||||||

| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 | 区分10 | ||

| 尾根型緩斜面-広葉樹林 | 16030 | 23514 | 29254 | 23138 | 1347 | 91070 | 1482 | 185835 | |||

| 尾根型緩斜面-スギ・ヒノキ林 | 12557 | 7042 | 4785 | 13537 | 696 | 32980 | 14986 | 86583 | |||

| 緩斜面-広葉樹林 | 5248 | 11282 | 4668 | 2323 | 16205 | 14049 | 228445 | 820 | 283040 | ||

| 緩斜面-スギ・ヒノキ林 | 8595 | 11006 | 12053 | 1372 | 4012 | 14093 | 1175 | 54207 | 4586 | 23657 | 134756 |

| 緩斜面-果樹園他 | 9485 | 50372 | 11231 | 3659 | 1046 | 1245 | 1900 | 1897 | 611 | 4917 | 86363 |

| 急斜面-広葉樹林 | 1116 | 280169 | 90566 | 33852 | 48374 | 86240 | 296266 | 704 | 48553 | 885840 | |

| 急斜面-スギ・ヒノキ林 | 1100 | 129131 | 72998 | 11581 | 41470 | 135346 | 171632 | 343 | 25240 | 588841 | |

| 急斜面-低木林 | 50006 | 35397 | 11385 | 9672 | 36403 | 29773 | 15184 | 187820 | |||

| 急斜面-草地 | 19405 | 13950 | 6092 | 11658 | 10238 | 64825 | 2392 | 128560 | |||

| 急斜面-竹林 | 46881 | 7365 | 17515 | 20485 | 11969 | 21 | 9407 | 834 | 114477 | ||

| 急斜面-畑地・水田 | 2646 | 13661 | 7541 | 6149 | 6464 | 307 | 15009 | 2006 | 53783 | ||

| 段丘上位面-畑地・水田 | 10962 | 90687 | 3194 | 13759 | 118602 | ||||||

| 段丘上位面-広葉樹林 | 1680 | 18112 | 9016 | 301 | 62592 | 3096 | 94797 | ||||

| 段丘上位面-スギ・ヒノキ林 | 1217 | 27721 | 8578 | 2871 | 64684 | 0 | 5157 | 110228 | |||

| 段丘上位面-果樹園他 | 11653 | 16873 | 41 | 4419 | 32986 | ||||||

| 段丘上位面-住宅地 | 666 | 26634 | 15431 | 42731 | |||||||

| 段丘下位面-畑地・水田 | 17158 | 6582 | 3828 | 1053 | 12838 | 17897 | 49976 | 13258 | 122590 | ||

| 谷底平野-畑地・水田 | 17316 | 45310 | 58174 | 54704 | 29416 | 2792 | 5719 | 54796 | 4369 | 272596 | |

| 谷底平野-住宅地 | 161 | 1809 | 1488 | 4270 | 24311 | 3114 | 17629 | 286 | 6920 | 59988 | |

| 谷底平野-草地 | 1117 | 5952 | 12919 | 5427 | 14668 | 19496 | 14906 | 74485 | |||

| その他 | 39503 | 198029 | 97276 | 83167 | 72208 | 52547 | 58849 | 289832 | 29698 | 33067 | 954176 |

| 総計 | 97080 | 890876 | 459657 | 285372 | 371948 | 440489 | 117395 | 1628085 | 100442 | 227733 | 4619077 |

表-2-8 調査地域における谷区分ごとの各植生の面積

| 植生 | 谷区分(括弧内は面積(m2)) | 総計 | |||||||||

| 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 区分7 | 区分8 | 区分9 | 区分10 | ||

| ヤブコウジ-スダシイ群集 | 1946 | 5375 | 7321 | ||||||||

| ハンノキ群落 | 2496 | 2496 | |||||||||

| カサスゲ群落他(湿性草本植物群落) | 685 | 446 | 1131 | ||||||||

| シイ・カシ萌芽林 | 22595 | 9823 | 336 | 1855 | 4502 | 327957 | 367068 | ||||

| ケヤキ屋敷林 | 5784 | 1329 | 7113 | ||||||||

| クヌギ-コナラ群集 | 1409 | 282942 | 133559 | 82472 | 65981 | 129380 | 19777 | 336801 | 5053 | 56211 | 1113585 |

| マテバシイ植林 | 11244 | 11244 | |||||||||

| エノキ植林地 | 3936 | 11056 | 14992 | ||||||||

| ニセアカシア植林 | 3069 | 3069 | |||||||||

| スギ・ヒノキ植林 | 16188 | 165134 | 97380 | 18701 | 73799 | 222810 | 4742 | 355043 | 7148 | 69214 | 1030159 |

| モウソウチク・マダケ林 | 3375 | 54960 | 12099 | 31812 | 29768 | 23007 | 11906 | 18435 | 747 | 1298 | 187407 |

| ヌルデ群落他(陽性低木群落) | 69489 | 38231 | 20327 | 15651 | 54718 | 64913 | 20022 | 283351 | |||

| メダケ群落 | 319 | 2460 | 2779 | ||||||||

| アズマネザダ群落 | 3118 | 4347 | 10348 | 8233 | 42499 | 68545 | |||||

| セイタカアワダチソウ群落 | 799 | 6645 | 7779 | 13347 | 40091 | 68661 | |||||

| ススキ群落 | 237 | 64338 | 14481 | 10631 | 9091 | 7197 | 6305 | 59649 | 21544 | 193473 | |

| ヒメムカシヨモギ-オオアレチノギク群落 | 590 | 352 | 2849 | 6704 | 4950 | 15445 | |||||

| 果樹園 | 18163 | 86835 | 34872 | 23312 | 9886 | 1287 | 3662 | 19792 | 2027 | 199836 | |

| 茶畑 | 694 | 8866 | 3091 | 4731 | 17382 | ||||||

| 苗圃 | 992 | 24333 | 3431 | 1488 | 12381 | 3342 | 8911 | 49356 | 6040 | 12816 | 123090 |

| 畑地 | 18002 | 14540 | 6016 | 2004 | 22200 | 3804 | 23950 | 201869 | 64161 | 38193 | 394739 |

| ヨシ群落他(水田放棄雑草群落) | 1077 | 5070 | 16906 | 13781 | 13269 | 5209 | 12878 | 68190 | |||

| 水田 | 19723 | 57808 | 65649 | 58849 | 36792 | 1955 | 4315 | 245091 | |||

| 緑の多い住宅地 | 20876 | 32679 | 12824 | 56 | 39976 | 4057 | 29712 | 23415 | 8757 | 341 | 172693 |

| 緑の少ない住宅地 | 542 | 4979 | 16959 | 8430 | 33794 | 495 | 51 | 65250 | |||

| 造成地 | 5305 | 3 | 1285 | 6593 | |||||||

| 開放水域 | 4290 | 1405 | 2869 | 1282 | 2364 | 12210 | |||||

| 総計 | 100042 | 896660 | 461981 | 285372 | 371948 | 489594 | 117395 | 1631746 | 100442 | 227733 | 4682913 |

(2)注目種・群集の調査・予測

ここでは、注目種・群集として抽出されたもののうち、上位性としてフクロウ、典型性としてヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、特殊性としてカタクリの4種について調査・予測の作業例を示す。

1)フクロウ(上位性)

1)-1 注目種としての選定理由及び評価の視点

(1)注目種としての選定理由

①里山の環境を広く指標する上位性の森林性鳥類

[2]里山に普通に生息する鳥類で生態調査が比較的しやすい

フクロウは自分で巣を作ることができないため、大径木が幹の芯腐れや枝折れによる節抜けなどで空いた樹洞などを利用する。狩りは林縁または林内で行うため、飛翔するのに容易な林内空間のある森林や、狩りをするのに適した疎らな林床、森林に隣接して畑や草地が散在する土地利用が営巣地周辺に広がっていることが必要である。また、昼間は森林内で過ごすため、これらの条件に加えて、休息時に隠れることのできる常緑広葉樹、常緑針葉樹が必要である。

里山のモザイク的土地利用やその中に点在する屋敷林、社寺林、広い森林の広がりは、この種のような里山に生息する上位性の種の生存にとって重要な要素である。

ここでは、フクロウの生息場所分析と影響把握を通して、里山地域の面開発が行動圏の広い上位性の種に与える影響の一端を把握する。

(2)基礎的生態

・生活史:夜行性、周年生息(留鳥)

・行動圏:数km2

・食性:動物(主に脊椎動物)食、ネズミ類、モグラ類、小型・中型の小鳥類など

・採食行動:止まり場で見張り、地上で捕食

・生息場所の環境:樹林と水田、畑などが混在する二次的自然環境など

・営巣場所:広葉樹の大きな樹洞など

1)-2 生息場所分析

(1)調査対象地域の設定

フクロウのような行動圏の広い上位性の種を対象とする場合、その行動圏の広さ(数km2)を考慮し、事業地域に関係する個体の行動圏をほぼ包括する範囲に設定する。本調査では、事業計画地が約1.4km2に対して、行動圏のごく一部でも関連する可能性のあるペアの行動圏を想定することで、調査地域は約20km2とした。

(2)好適性区分の考え方

| ① | 定着個体の生息維持には、行動圏が広く、営巣地、狩り場、隠れ場に適した環境が互いに隣接して配置されているモザイク的土地利用が重要である。 |

| [2] | ペアや巣立ち後の雛の昼の安全な隠れ場となる、林冠のうっぺいしている常緑広葉樹、針葉樹などの大きな森林パッチが重要である。 |

| [3] | 巣を大径木(枯損木を含む)の大きな樹洞に依存しているため、社寺林、屋敷林などにある小面積ではあるが大径木の多い森林が繁殖のために重要である。 |

(3)好適性区分図の作成

フクロウの好適性区分図の作成は以下の方法で行う。

フクロウの好適性区分図作成のための手順

①生息場所区分図の作成

| ・ | 既存の空中写真を利用し(場合により撮影)、1/10,000~1/25,000の相観植生図を作成する(図2-10)。 |

| ・ | フクロウの生息場所として森林構造は重要なので、その指標として樹高階を判読する。 |

これらから生息場所区分を行う。

[2]生息場所区分図の補正

| ・ | 相観植生及び樹高階区分については、区分毎のプロット調査(サンプリング)を行い凡例のくくりの補正、樹高、植生の補正を行った。 |

| ・ | 森林のプロット調査は、樹高、種組成、階層構造(林内の特に低木層、草本層など下層の状態が重要)の調査を行う。 |

[3]フクロウの好適性区分

①、[2]により得られた結果を考慮して好適性区分を行う(図2-11)。

類型化された18の生息場所区分毎の好適性区分(A~E)

A :隠れ場に適した場所

ABC:狩りに適した場所

| 樹高階1 15m以上 |

樹高階2 10~15m |

樹高階3 5~11m |

樹高階4 5m以下 |

その他 | |

| 1広葉樹林 | A | B | D | ||

| 2マツ林 | A | B | D | ||

| 3スギ・ヒノキ林 | A | B | D | ||

| 4低木林 | D | ||||

| 5果樹園他 | D | D | |||

| 6竹林 | E | ||||

| 7草地 | C | ||||

| 8畑地 | C | ||||

| 9湿性草地 | E | ||||

| 10住宅地 | E | ||||

| 11開放水域 | E |

[4]大径木調査

地形図でも神社のあるところ、航空写真では樹冠の大きい大径木がある場所は容易に把握できるので、これらの資料に基づいて現地踏査を行い、大径木分布図を作成する。

現地踏査では、樹洞の確認だけでなく、樹洞が出来やすい樹種などにも留意しながら、営巣可能性の高い森林かどうか確認する。

1)-3 影響予測の方法

事業によるフクロウへの影響は、土地利用の改変による狩り場、隠れ場の消失や減少、樹洞のある営巣地の消失、営巣可能な森林の消失などがあげられる。影響の現れの具体的な反応は、長年生息していた地域で繁殖不可能になることである。さらに環境の悪化により、最終的には生息も不可能となる。そこで、フクロウについては事業地に関係する個体が何ペアいて、何ペアが存続できなくなるかを判断する。

ここでは、生息ペアの行動圏毎(繁殖のための行動圏のコアの部分として半径1kmの円を設定する)に隠れ場に適した森林の分布変化、狩り場の分布(森林、農地など)配置の変化などから影響予測を行う。

(1)フクロウの営巣地確認(個体確認)

フクロウの営巣地を確認するため、既存の小道等を利用し、調査地域全域を対象に踏査を行う。踏査は繁殖初期に行う(3月~4月)。雄の鳴き合いが盛んな時期には、調査地域の各谷毎の踏査によって、ペア数は比較的容易に押さえられる。

営巣地が確認されたペアすべてについて巣場所の特定が望ましいが、不可能な場合にはおよその位置が把握できればよい。また、巣場所近くの地元住人に聞き取りを行い、特に古くから営巣している樹洞などは過去の繁殖状況についても聞き取りを行う。

(2)影響予測の方法

別途作成した好適性区分図および大径木分布図などから、各ペアの行動圏毎に存続可能性の有無を判断する。各ペア毎の行動圏はテレメトリー法の調査などで分かればよいが、分からない場合(多くの場合)は営巣地(推定営巣地を含む)を中心にフクロウの行動圏のコアに該当する範囲を設定し、存続可能性を判断する(ここでは仮に半径1kmの円を設定した)。

生息場所の主な要素としては以下があげられる。

| ・営巣に適した場所 | : | 大径木分布(樹洞のあるまたは出来やすい) |

| ・狩りに適した場所 | : | 林内(低木層以下の疎な発達した高木林) |

| : | その他(河川敷、草地、畑地など) | |

| ・隠れ場(昼の休息場所) | : | うっぺい度の高い常緑樹林の広がり |

フクロウにとって、ある特定の要素の量のみでは生息場所として好適、不適の判断は出来ない。巣場所と、狩り場、隠れ場の好適場所の分布と配置、隠れ場のパッチの大きさ、狩り場、隠れ場の好適区分の量などから総合的に判断する。

(3)複数の保全区域案の比較

3ペアのフクロウが事業対象地域に関連すると考えられるが、影響が主に予想されるのは1ペアである。他は行動圏内の主要な生息場所が事業地域にかからないため、直接的な影響は少ないと考えられる。

営巣地に近い好適性区分Aが事業計画地に隣接しており、谷戸1、谷戸2の谷奥の森林は、隠れ場や狩り場として使われている可能性が高く、このペアの生息維持に重要な役割を有している可能性が高い。したがって、存続可能性の判断については、より詳細な調査が必要である。

また、保全区域1、保全区域2のいずれもこのペアの存続可能性にかかわる区域なので、事業による影響をさらに詳細に検討するための調査が必要である。

その主な点は

①ペアの昼の隠れ場所、巣立ち雛の隠れ場所

[2]狩りに適した森林の調査

などである。

1)-4 その他の調査

影響予測に必要な個体群の健全性および他種との関係性に関する調査としては、以下のような項目が考えられる。

・行動圏と環境利用

・繁殖状況(産卵数、雛数、巣立ち数など)

・餌種構成

これらの項目についての現地調査はかなりの労力と時間を必要とするため、モニタリング調査などでいくつかの調査課題に焦点を絞って行うことが現実的である。

フクロウの個体観察は夜間が主になる。したがって直接目視により観察できることは少なく、鳴き声または他の手段が主になる。フクロウで比較的可能なものは環境利用に関する調査、繁殖に関する調査、餌種に関する調査などである。フクロウでは様々な観察機器を用いた調査が有効である。

(1)行動圏と環境利用に関する調査

狩り場所、昼の隠れ場を把握するにはこれらに適した環境を踏査する

ことで個体を確認する。

また、林内の下層植生の繁茂程度など、狩り行動を規制する森林構造に

関する調査などを行い、森林の狩り場所としての利用可能性を把握する。

フクロウは夜間個体観察がし難いが、暗視スコープなどの使用により目

視しにくい闇夜でも比較的容易に観察できる。また、テレメーターを装着

した行動圏調査も考えられるが、捕獲等準備

とかなりの調査努力を要す る。

(2)繁殖に関する調査

巣毎の繁殖状況を調査する。産卵数、雛数、巣立ち雛数などを把握する。巣内の観察は繁殖妨害になるので、親鳥のいない時を選んで調査を行わなければならない。巣場所の環境によって繁殖状況の確認が容易な場合とそうでない場合がある。繁殖途中で繁殖放棄した場合、その原因も把握する。繁殖に関する調査は、調査が繁殖の妨害とならぬよう細心の注意が必要である。

(3)餌種に関する調査

フクロウは餌を丸飲みすることが多いため、毛や骨を未消化物としてペリットで吐き出す。このため、フクロウではペリット分析による餌種のおおまかな調査が可能である。なお、繁殖期間中は巣に設置したVTR装置により、雛に与える餌種の定量的把握も可能である。

生息場所区分毎に餌種の量を把握する調査も考えられるが、フクロウの側の餌種の多様さ、数量推定の難しさからあまり現実的とはいえない。

2)ヤマガラ(典型性)

2)-1 注目種としての選定理由及び評価の視点

(1)注目種としての選定理由

①里山の広葉樹林を代表する森林性鳥類

[2]里山に普通に生息する鳥類で、個体数や採食行動など生態調査が比較的しやすい

ヤマガラは営巣、採食を森林に依存しており、営巣のための小さな樹洞や採食のための昆虫類が少ない森林には生息ができない。里山にある階層構造が発達した広葉樹林は、この種をはじめとした森林性の鳥類群集が豊かであり、ヤマガラはこのような環境を代表する種といえる。

ここでは、ヤマガラの生息場所分析と影響把握を通して、里山地域の面開発が広葉樹林の動物群集に与える影響の一端を把握する。

(2)基礎的生態

| ・ | 生活史:周年生息(留鳥) |

| ・ | 行動圏:数ha |

| ・ | 食性:雑食(無脊椎動物と木本の種子など)。季節により餌を変える(繁殖期は主に樹冠部の枝葉部にいる昆虫類の幼虫、非繁殖期は主にエゴノキの実などの種子等) |

| ・ | 採食行動:樹冠部を移動しながらの探索型採食 |

| ・ | 生息場所の環境:繁殖期は常緑広葉樹林や落葉広葉樹林を好む |

| ・ | 営巣場所:小樹洞など |

2)-2 生息場所分析

(1)好適性区分の考え方

ヤマガラの生息場所選択の主要要因として以下のものを考慮した。

| ① | ヤマガラは自然の小樹洞などで営巣するため、樹洞の有無が繁殖場所を決める重要な要因である。また、ねぐらも同様な小樹洞に依存しており、その意味でも樹洞の存在はこの種にとって重要である。小樹洞の多い発達した森林構造を有する広葉樹自然林は本種の繁殖に適している。 |

| [2] | ヤマガラは森林内の樹冠部で主に餌を探す。繁殖期と非繁殖期で餌を変え、餌のとる場所もやや変えるが、年間を通して森林内が主要な採食場所である。樹種が多様で階層構造の発達した広葉樹自然林および、これに準じた条件を有する広葉樹の二次林はこの種の採食に適している。 |

(2)好適性区分図の作成

ヤマガラの好適性区分図の作成は以下の方法で行った。

ヤマガラの好適性区分図作成のための手順

①生息場所区分図の作成

| ・ | 既存の空中写真を利用し(場合により撮影)、1/5,000から1/10,000の相観植生図を作成する。 |

| ・ | 本種の生息場所として森林構造は重要であり、その指標として樹高階を判読する。 |

これらから生息場所区分を行う。

[2]生息場所区分図の補正

| ・ | 相観植生及び樹高階区分については、区分毎のプロット調査(サンプリング)で凡例のくくりの補正、樹高、植生の補正を行う。 |

| ・ | 森林のプロット調査は、相観植生毎、樹高階毎にプロット調査地点を設けて、樹高、階層構造、種組成、枯損木などを調査する。 |

[3]ヤマガラの環境利用に関する調査

| ・ | ヤマガラの個体を追跡しながら情報をとるタイムマッピング法により行う。単位時間毎(3分~5分)に個体の位置・行動及び環境を記載する。この調査は繁殖期に調査を実施した。他の季節(秋期・冬期)も可能なら実施すべきである。 |

[4]ヤマガラの好適性区分

[2]、[3]により得られた結果を考慮して好適性区分を行う(図2-12)。

類型化された18の生息場所区分毎の好適性区分(A~E)

| 樹高階1 15m以上 |

樹高階2 10~15m |

樹高階3 5~11m |

樹高階4 5m以下 |

その他 | |

| 1広葉樹林 | A | B | B | ||

| 2マツ林 | B | B | B | ||

| 3スギ・ヒノキ林 | C | C | C | ||

| 4低木林 | D | ||||

| 5果樹園他 | D | D | |||

| 6竹林 | E | ||||

| 7草地 | E | ||||

| 8畑地・水田 | E | ||||

| 9湿性草地 | E | ||||

| 10住宅地 | E | ||||

| 11開放水域 | E |

2)-3 影響予測の方法

事業によるヤマガラへの影響は、主にヤマガラの生息場所がどのような影響を受けるか、その影響によりヤマガラ個体または個体群が事業後に存続可能かどうかで判断する。そのために、影響を受ける個体の個体数把握を行う。

(1)個体数の把握

個体数を把握する方法として、テリトリーマッピング法を用いる。結果はテリトリー数の集計とテリトリー分布図の作成を行う。

テリトリーマッピング法

| 1) | 調査時期:繁殖初期(4月頃) |

| 2) | 調査ルートの設定:各ルート間が100m以上離れない程度に沢または尾根に沿って現存する小道を利用してルートを設定する |

| 3) | 調査回数:各ルート5回以上 |

| 4) | 地図:縮尺1/2,500から1/5,000程度 |

| 5) | 調査データのまとめ方:一般的なテリトリーマッピングの方法による |

(2)影響予測の方法

影響予測を行うための方法として以下を検討した。(方法2)は個別ペア毎に影響を検討する方法である。

| (方法1) | 好適な森林面積の変化に注目し、好適区分の面積の相対的変化量を評価の材料とする。たとえば、ランクAに4、ランクBに3、ランクCに2、ランクDに1を与えて評価する。 |

| →合計評価点の高い案を評価する | |

| (方法2) | 個別ペアを単位として、ペア毎に好適な森林面積の変化から、存続の可能性を判断する。ペアの行動圏(マッピングによる)がおおよそ把握できる場合は、データから行動圏を図示する。行動圏の外郭が明らかでない場合、推定行動圏(繁殖のためのコアの部分として、ここでは半径100mを設定)を設定する。 |

| →存続可能ペアの多い案を評価する |

(3)方法2による場合の保全区域案の比較

改変区域、保全予定区域と各ペアの行動圏のコアとの関係を考慮して検討する。その場合、ランクの高い生息場所の消滅を重視する。

事業地域に行動圏がある7ペアのうち事業対象地域内に行動圏があり、影響が予想されるのは6ペアである。

このことから、事業計画はヤマガラのような広葉樹林に生息する森林性の鳥類にとっては、影響が大きいと考えられる。

そこで、どこに保全区域を設定すれば、もっとも影響を受けるペアが

少なくなくなるかを検討すると、いずれの案でも2ペアが影響の対象となり、1~2ペアが保全区域に関連している。

関連するペアの行動圏からは谷戸2を保全する案が比較的よいが、いずれの案でも森林の細分化や好適な生息場所が孤立化が進み、そのことによりヤマガラが生息しにくくなる可能性が残る。

具体的には、森林の伐採で増えたカラス類による雛の捕食などが考えられ、モニタリングなどでこれを確認する。

2)-4 その他の調査

影響予測に必要な個体群の健全性および他種との関係性に関する調査としては、以下のような項目が考えられる。

・繁殖状況(産卵数、雛数、巣立ち数、雛の捕食者など)

・餌種や採食場所に関する調査

しかし、これらの項目の現地調査はかなりの労力と時間を必要とするため、モニタリング調査などで、いくつかの調査課題に焦点を絞って行うことが現実的である。

(1)繁殖に関する調査

巣毎の繁殖状況を調査し、産卵数、雛数、巣立ち雛数などを把握する。繁殖状況の確認が容易な場所とそうでない場所があり、すべての巣での繁殖状況が把握できるわけではない。繁殖途中で繁殖放棄した場合、その原因も把握する。森林が伐採され広い造成地が出現するとハシブトガラスが集まってくる。ハシブトガラスは林縁の巣内の雛をねらい、繁殖に影響を与える。ただし、この調査は、繁殖の妨害とならぬよう細心の注意が必要である。

(2)餌種や採食場所に関する調査

先に述べた環境利用を把握する際の資料を得るための調査である。餌種に関する調査は直接観察により行う。餌種の確認は双眼鏡などを用いて行う。餌種のうち種子などは野外の直接観察でも比較的同定が容易だが、動物(昆虫類の幼虫など)ではおおまかなことしか分からないことが多い。餌種の調査に比べ採食場所の調査は比較的容易である。採食を行った樹種、採食位置などについて頻度、時間を単位に記録する。この調査でどのような森林がよく利用され、森林内のどのような階層が主に利用され、季節な変化はどうかなどが把握できる。

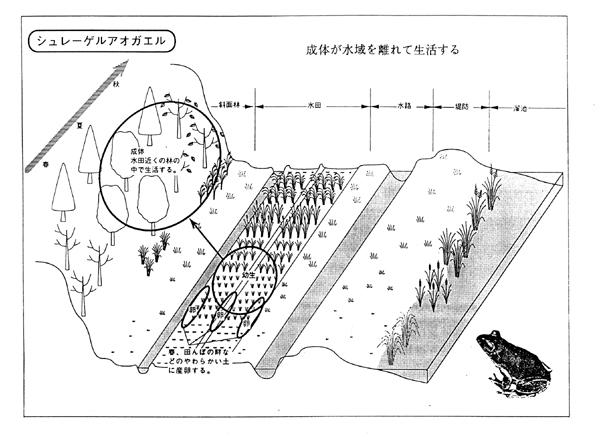

(3)シュレーゲルアオガエル(典型性)

1)注目種としての選定理由および評価の視点

(1)影響要因

| ・ | 植生の改変による広葉樹林の減少 |

| ・ | 地形の改変等による水田等の水辺環境の消失 |

| ・ | 道路建設による水辺環境と森林環境の分断 |

| ・ | 事業による谷戸の環境の連続性の分断 |

(2)注目種選定の理由

| ・ | 卵~幼生の時期は水田、湧水、ため池等の水域に依存するが、成体の時期には、森林域に依存し、その依存度が本地域に見られる両生類の中でも比較的大きい。 |

| ・ | 繁殖期には、鳴き声による成体の確認が比較的容易である。 |

シュレーゲルアオガエルは成体の時期に森林域への依存度が高いことから、水域及び森林域が隣接していることが重要であり、こうした良好な谷戸の水域と森林域とのつながった環境を代表する種である。

本種の調査により、特に事業の改変等による水環境と森林環境の複合した環境の破壊や分断が本種に与える影響の程度を把握し、水域及び森林域のつながりという視点から谷戸の生物群集に関する影響についての予測を行った。

基礎的な生態

| ・ | 繁殖期;通常は4-5月 |

| ・ | 繁殖;♀は柔らかい土中に穴を掘って、そこに泡状の卵塊を産む |

| ・ | 幼生期;孵化した幼生は卵塊の近くの止水域で生活する |

| ・ | 変態後;成体は水域の周囲の主に草や灌木の上で生活し、鱗翅目の幼虫などを食べる |

(3)評価する内容

| ・ | シュレーゲルアオガエルの生息場所に与える影響から把握される、水域と隣接した森林域及び、その移行帯に依存する里山の生物群集へ与える影響とした。 |

2)調査・予測・評価の流れ

(1)予測手法

事業計画との重ね合わせ等による生息場所への影響把握及び事例の引用・解析

| ・ | 事業計画及び事業により影響を受けると想定される範囲と、繁殖場所及び成体の想定される生息場所の範囲を重ね合わせ、シュレーゲルアオガエルの生息に与える影響を予測した。 |

(2)調査・予測・評価までの流れ

3)調査手法

(1)既存資料調査

ア)基礎的な生態に関するもの

・繁殖時期、産卵場所、成体の生息場所、餌資源など

イ)成体の行動圏や移動距離に関するもの

ウ)生息場所の好適性に関するもの

(2)現地調査

ア)繁殖場所

・鳴き声による成体の確認及び個体数の定量的な把握(大澤・勝野、1999の方法を調査手法の参考とした)

ポイントセンサス法:夜間(8時~1時)に定点から半径50m以内で聞かれる鳴き声をランク別に記載した。各地点に10分間滞在し、聞こえた鳴き声をランクわけした。各ポイントごとに調査時期内に2回、各2晩ずつ実施した。なお、夜間の調査にあたっては、調査地域内の谷戸や水田、池等の繁殖の可能性がある場所を空中写真や地図、日中の踏査により事前把握しておき、想定された繁殖場所に関して夜間の調査を行った。

調査時期:4月下旬~5月中旬頃

ランク:

-:鳴き声なし、+:10個体未満、

++:10個体以上~30個体未満、+++30個体以上

ポイントの設定方法:なるべく等間隔に100mずつに設定した。

イ)非繁殖期における成体の生息場所

・現地踏査による非繁殖期の成体の生息場所の把握

非繁殖期の成体の生息場所を把握するために、既存の行動圏に関する知見を参考として、ア)の調査で繁殖場所として確認された場所の周囲の森林域を踏査することによった。調査期間内に2回、各3晩ずつ実施した。

*非繁殖期の成体の定量的な把握には調査量が膨大となるため、生息場所を把握するのみにとどめた。

調査時期:6~7月頃

4)調査結果の概要

(1)既存資料調査

ア)基礎的な生態に関するもの

イ)成体の行動圏や移動に関するもの

| ・ | 日本のカエル類については、非繁殖期の繁殖地からの分散はせいぜい数百メートル以内であることが多いが、分散能としては1km程度はある。 |

| ・ | シュレーゲルアオガエルについては明らかにされていないが、モリアオガエルでは、テレメトリー調査により、分散距離は30~125m、平均80m(n=8)であった(Kusano, T., 1998) |

| ・ | 林が長さ48mの草本群落と幅7.5mの道路で隔てられているところでは移動できなかったため、移動には樹林の連続性が重要である(守山、1997) |

ウ)生息場所の好適性に関するもの

| ・ | 繁殖場所として、水田については過湿田>湿田>乾田の順に好適であり、過湿田及び湿田での個体数は水田の面積と正の相関があった。乾田区では、生息しないか、個体数密度が非常に低かった(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 確認地点を中心とした半径200m以内の樹林地の面積と個体数との関係は、樹林規模が小さくなると高い個体数が得られる地点が少なくなっているが、1ha程の小規模な場所でも生息が確認された(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 伝統的な水田耕作が本種の水田の繁殖地を安定させてきた(大澤・勝野、2000)。 |

| ・ | 両生類の保全には、広域的なランドスケープレベルからのメタ個体群を考慮する必要があり、地域的な生息地と個体群の相互連結が重要である(Green, 1997)。 |

(2)現地調査

ア)繁殖場所

| ・ | 37の調査地点の内、15地点において50mの範囲内で鳴き声が確認され、2回の定量的な調査結果から、以下のようにランク付けした。 |

| 密度大 | 1地点 | (図2-13 A) |

| 密度中 | 2地点 | (同 B) |

| 密度小 | 13地点 | (同 C) |

イ)非繁殖期における成体の生息場所

| ・ | 現地調査の結果及び「動物」項目での調査の際の確認地点も含め、合計23地点で確認された。確認された場所は低木林も含め、広葉樹林が多く、区分3にある谷戸では確認個体数が多かった(図2-13 +印)。 |

(3)調査結果からの好適性区分図の作成

(1)(2)の調査結果を踏まえて、好適性区分図を作成した。

繁殖期の確認地点を密度毎にランク分け(図2-13のA~C)

↓

確認地点の周囲200mを推定生息域として区分

↓

植生を広葉樹林・低木林とそれ以外で区分

5)影響予測の方法

(1)面的な開発による影響の予測

ア)繁殖場所及び非繁殖期の生息場所へ与える直接的な影響の予測

事業地との重ね合わせから、それぞれに対する消失の程度を面積から比較し、影響別に独立して相対的なランク付けをした。

予測される影響の程度(-:なし、+(小)~+++(大))

| 共通した改変地 | 保全区域1を改変 | 保全区域2を改変 | 保全区域3を改変 | |

繁殖場所への影響 |

- |

+++ |

+ |

- |

周囲の森林域への影響 |

+ |

+++ |

++ |

- |

*予測の不確実性の程度

・本種の生息にとって、水域と森林域のどちらがどの程度、重要であるのかが定量的には明らかでない。

イ)谷戸の森林域の改変による繁殖場所の水環境への影響

共通した改変地 |

保全区域1を改変 |

保全区域2を改変 |

保全区域3を改変 |

区分3の谷頭部の一部と区分6の谷頭部の大部分が消失し、繁殖場所への影響が予想される。 |

区分3の谷頭部の森林が大規模に消失するため、重要な繁殖場所の谷戸の湧水量の減少が予想される。 |

区分3の一部と区分4の谷頭部が破壊され、繁殖場所の谷戸の湧水量の減少が予想される。 |

区分6の一部が消失する |

*予測の不確実性の程度

・湧水量の低下は、集水域の面積の減少率から定性的に推定は可能であるが、不確実な要素もある。

ウ)谷戸の連続性に与える影響

シュレーゲルアオガエルの長期的な存続には、メタ個体群的な視点から個体群の連続性を維持する、本種の分散可能な谷戸の繁殖地の連続性及び繁殖地間の移動が重要である。

この点について、事業により調査地域の北部の個体群と南部の個体群が分断される可能性が大きい。

(2)道路建設による影響予測

道路による分断の影響は、区分2、3、4、6の谷戸を繁殖場所としている個体群に対する影響があり、特に区分3の谷戸の個体群に与える影響が大きいことが予想される。

*予測の不確実性の程度

| ・ | 実際の道路によるカエルへの分断の影響がどの程度なのかが定量的には明らかでない。 |

| ・ | 非繁殖期の成体が谷戸のどの斜面を高頻度で利用しているかが明らかではない。 |

(3)生態系に与える影響

上記のシュレーゲルアオガエルへの影響予測は、生態系の主に以下の点について指標している。

| ・ | 水域と隣接した森林域に依存した生物の多様性(それらが持つ機能的役割も含む) |

| ・ | 谷戸の森林の水源涵養機能と生物の多様性 |

| ・ | 谷戸の連続性という生態系の水平的な構造が形成する生物の多様性 |

6)その他の調査

調査の予測の不確実性の程度をふまえ、それを低減するようなより精度の高い調査を行うことが考えられる。

(4)カタクリ(特殊性)

4)-1 注目種としての選定理由および評価の視点>

(1)影響要因

| ・ | コナラ群落の消失による生育環境の消失 |

| ・ | 基盤環境の変化による生育環境の変化 |

(2)注目種選定の理由

①落葉広葉樹二次林の林床において、特に特定の地形・水分条件と対応した分布をするため,基盤環境の変化による影響の予測に適している。

| ・ | 分布域南限付近において、特定の地形・微気象、水分条件と対応して限定された環境条件下に生育。 |

| ・ | イチリンソウ、ニリンソウ、エンゴサク類などの春植物と共に生育しており、これらの種への影響を指標することも可能。 |

| ・ | 林床が管理された二次林において良好に生育。 |

[2]関東地方における本種の生態的特性に関する資料が多く、調査項目を選定しやすい。

基礎的な生態

関東地方での好適な生育場所の条件 |

参考文献 |

|

植生 |

落葉広葉樹林 |

鈴木(1975) |

管理された明るい林床 |

鈴木(1975) |

|

地形など |

段丘崖や丘陵地の北向き斜面 |

鈴木(1974) |

丘陵地・台地の沖積錐や凹地斜面下部 |

小泉(1996) |

|

土壌水分が高く、夏期の地温が22°以下 |

鈴木(1986) |

|

4)-2 調査・予測・評価の流れ

(1)調査・予測・評価の流れ

4)-3 調査手法及び調査結果の概要

(1)調査対象地点の設定

カタクリは本地域においては特定の環境条件下にのみ成育し、その生育する範囲は狭い。そこで、まずカタクリ個体群の分布位置を特定し、その周囲を調査対象地域とする。

まず、群落分布の踏査範囲を設定するため、植生と地形条件のオーバーレイにより北向き斜面の落葉広葉樹林の分布を把握した。その結果にもとづき、踏査ルートを設定し、カタクリ個体群の分布を調べ、調査地点を設置した(図2-14)。

(2)カタクリの生育状況の評価

①立地の好適性の調査

| ・ | 地形:調査地点において縮尺1/1000スケールでカタクリ群落が分布する斜面の微地形分類を行なった。(図2-15) |

| ・ | 水分条件:土壌水分の調査 |

| ・ | 温度条件:夏期(8月)の地温の測定 |

| ・ | 植生管理状況の調査:調査地点の植生管理状況、アズマネザサの被度を測定した。 |

○立地条件の整理例

| 地点 | 斜面方位 | 傾斜 | 微地形 | 土壌水分 | 地温 | 管理状況 |

| 1 | N○○W | ○° | 段丘崖・凹型斜面、沖積錐・凸型斜面 | 高い | <21℃ | 下草刈りあり、アズマネザサ被度○%以下 |

| 2 | 段丘崖・凹型斜面 | 高い | <22℃ | |||

| 3 | 沖積錐・凸型斜面 | 高い | <21℃ | |||

| ・・ |

[2]カタクリ個体群の健全性の調査

カタクリ個体群の規模、開花個体割合の調査:カタクリの開花期(3~4月)に調査地点におけるカタクリ個体群の分布範囲および密度(個体数/㎡)の測定を行った。密度の測定に際しては当年生実生以外の個体の数を数えた。

○個体群の健全性の整理例

| 地点 | 個体群規模 | 密度 | 開花個体割合 |

| 1 | ○×○㎡ | 80~140/㎡ | ○○~○○% |

| 2 | |||

| 3 | |||

| ・・・・ |

図2-15A カタクリ分布地点1の微地形図(縮尺1/1000)

図2-15B カタクリ群落分布位置図(縮尺1/1000)

[5]カタクリ生育状況区分

調査結果にもとづきカタクリ生育地点の立地条件と生育状況の整理を行ない、立地条件と生育条件の相互関係を把握した上で、以下のような生育状況の区分を行なう。

<地点1、3、○・・>

B:カタクリが生育しているが、開花個体割合は少なく、生育状況はやや、劣るものと考えられる。<地点○、○、○・・・>

C:立地条件はカタクリに適したものであるが、林床の管理が行なわれておらず、開花個体数が少ないなど、生育状況は良くない。しかし、管理の改善により、良好な生育が可能である。<地点2、○・・>

D:生育立地の乾燥化が進んでおり、個体群は衰退しつつある。

<地点○、○>

4)-4 影響予測の方法

本調査地域での事業によるカタクリへの影響にはカタクリ生育地における地形改変、森林伐採などによる生育地の消失(直接的影響)と、カタクリが生育する谷戸上部における地形改変、森林伐採などの影響を受けて湧水量が減少することによる生育環境の劣化(間接的影響)がある。ここでは、生育地の消失と湧水量の減少による生育環境の劣化の両面について評価を行なう。

①生育地の消失

カタクリの生育立地への影響を、生育地の生育状況区分ごとに消失する地点数により評価する。

[2]乾燥化による生育環境の劣化

カタクリの生育立地の乾燥化を予測するため、生育地周辺の地下水の集水域を把握し、集水域内での地形改変面積、森林伐採面積により影響の程度を予測する。

| 地点 | 集水域面積 | 地形改変面積 | 森林伐採面積 | 備考 | 程度 |

| ・・・・ |

| 程度A: | 集水域の大部分が地形改変および森林伐採による影響を受ける |

| B: | 集水域の一部が地形改変および森林伐採による影響を受ける |

| C: | 集水域のほとんどは影響を受けない |

涵養域の把握

涵養域の把握は地形により大まかに推定する。台地での涵養域は地下の地質構造に影響を受けることが予想されるため、生育地の地質に関する調査、資料収集を行なった上で涵養域を推定する。

(調査結果例)

台地の段丘崖上のカタクリ生育地である、地点1について涵養域を推定するため表層地質、湧水、地質構造(既存資料による)に関する調査を行なった.その結果により、図2-16のような湧水と地質構造との関係が予測された。このため、地下水の涵養にとって重要であると予想される調査地点南側の段丘面を集水域に含め、影響の予測を行なった。

調査項目:カタクリ生育地周辺の表層地質調査(地形・地質項目との連携による)

:湧水地点の分布調査、地質構造に関する資料収集

図2-16 調査地点1における地質と湧水、涵養域の関係(参考:斎藤,1997)

| 注:事業影響により、より精度の高い涵養域の推定が必要とされる場合には、地質構造、不透水層の位置、地下水の流動系に関するより詳細な調査が必要となる。他項目の調査において地質構造、地下水位等についての調査を行なっている場合は、その結果を利用する。 |

[3]影響の予測結果の比較

事業計画案ごとに、カタクリの生育状況と消失地点数、および各生育地点での集水域の地形改変面積、森林伐採面積を整理し、事業による影響の予測を行ない、それらの結果を比較する.

4)-5 その他の調査

①林床植生調査

カタクリが生育に好適な立地に分布していない場合にも、同様の生育環境のある場所を把握し、分布拡大が可能な場所を把握するために行なう。カタクリ個体群分布地点とその周辺地域で林床植生の種組成を植生調査法により調べ、その結果を整理することにより、カタクリが良好に生育している地点に出現する種群の抽出を行なう。カタクリの良好な生育を指標する種群の分布状況を調べることにより、カタクリにとっての良好な生育立地と同質の立地を抽出する。