第1回陸域分科会

資料6-3

HEPについて

(Habitat Evaluation Procedure)

1.HEP

HEPは、事業によるインパクトを標準化し、代替案等との比較に適する手法として、1980年アメリカで開発された。HEPは、開発予定区域の環境影響評価を行うに当たり、生物種のハビタットという考え方を基礎としてアプローチするものであり、適切に選択された生物種に係るハビタットの質を、HSI(Habitat

Suitability Index)という指標を用いて示していくものである。この手法には、ある種にとっての理想的なハビタットの状態とその現状とを比較する要素をはじめとする様々な要素が含まれ、個別あるいは全体として多くの研究がなされている。

HEPは主に陸域・陸水域を対象とした手法であるが、他に、主に湿地帯を対象としたWET、海域を対象としたBESTなどの方法も開発されている。

2.HEPの概略P

以下にHEPのフローについて、その注目点を示しながら概略を述べる。

(1)HEP事前調査

(a)環境類型(カバータイプ)の区分

調査区域を、植生、水系、地形等から総合的に判断し、均質なカバータイプごとに区分する。

(b)評価対象種の選定

評価対象種は、HEPの指標であるHSIやHUを算出する際の種やグループである。選定基準としては、人気種、狩猟対象種、毛皮獣、その地域に生息が限定する種、広いハビタットを必要とする種、食物連鎖の上位種、湿地等の特定のハビタットに生息する特異な種、開発等の影響を受けやすい種、希少種等の考え方がある。

調査対象種は、1種でも複数種でもよく、同じようなハビタットを必要とする属や科等の分類上のグループとすることもできる。また、調査区域内だけではなく、そこを含む周囲を利用している種等も考慮する。

(2)HSI(Habitat Suitability Index)

HSIは、あるカバータイプについて、評価対象種のハビタットとしての適性を定性的かつ定量的に評価する値であり、0(全く不適)から1(最適)の間の値で評価される。HSIの概念は以下の式で示される。

HSI= 調査区域のハビタットの状態

理想的なハビタットの状態

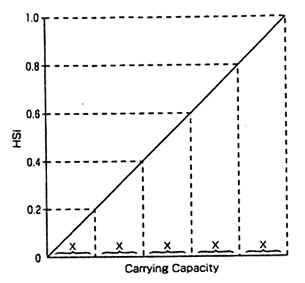

また、キャリングキャパシティー(Carrying Capacity)と正の相関があるとされる。すなわち、HSI=0の場合はCC=0で評価対象種は全く生息しないことを表し、HSI=1の場合は評価対象種のポピュレーションは最大になると考えられる。

図7-3-1 HSIとキャリング・キャパシティーの関係

HSIモデル構築

・評価対象種に関し、そのハビタットの適否を規定するさまざまな環境要因(餌の状態、水の状態、営巣地としての植生の状態、騒音、等々)の中から適切なものを選定する。

・選定された環境要因は、カバータイプごとに、当該評価対象種のハビタットとしての適性を示す評価指標であるSI(Suitable Index)に換算する。SIの概念は以下の式で示される。

SI= 調査区域のハビタットにおけるある環境要因の状態

理想的なハビタットを規定するある環境要因の状態

・HSIは、SIを結合することにより算出される。ここでのSIの結合の仕方をHSIモデルとよび、その基本パターンは、個々のSIがハビタットの価値を規定する種類によって、算術平均法、幾何平均法、限定要因法、加算要因法がある。

なお、多くの種についてSIモデル及びHSIモデルが政府機関や大学棟から公表されており、これらを利用あるいは参考としてモデル構築を行うことができる。

(3)HU(Habitat Unit)

HU分析は、調査区域全体を評価対象種のハビタットとして総合的に判断する段階である。HEPにおいては、開発サイト及び代償ミティゲーションサイトのそれぞれについて、ベースライン(事業がない場合)及び事業実施時の4つのHUを算出する。

HU算出

各カバータイプごとに求めたHSIに面積をかけてHUを算出する。これらのHUの合計値が調査区域全体のハビタットの定量的な指標となる。

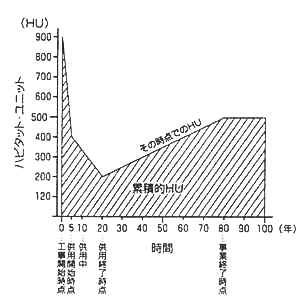

時間的要素を含めたHU

HUは、ある時点のハビタットを評価したものであるので、現実の開発事業のようにハビタットとしての価値が時間とともに変化することを考慮した累積的HUを考える必要がある。

実際に累積的HUを求める場合には、ターゲットイヤーと呼ばれるHU予測年を決め、それらを累積する。ターゲットイヤーは事業によって異なるが、通常、工事開始時点、供用開始時点、供用中、供用終了時点、事業終了時点等を設定する。

図7-3-2 累積的HUの概念

(4)評価の考え方

HUを指標として、開発が行われたケースや代替案のケースにおける値と比較し、ノー・ネット・ロスとなるよう環境保全策が検討される。なお、実際にはより多様な生物種について、重み付けなども考慮しながら詳細な手続きが必要となる。

出典:田中 章(1998) 生態系評価システムとしてのHEP.「環境アセスメントここが変わる」、81-96.環境技術研究協会.大阪.

HEP類似の生息地評価手法

評価手法 |

手法の概要 |

評価の観点 |

評価の対象範囲 |

評価方法 |

評価に用いるデータ |

||

評価の指標項目(指標値) |

表現方法 |

評価の基準・根拠 |

|||||

HEP |

評価対象種を選定し、その種の生息環境の理想状態(環境容量)に対する対象地域の状態を指標値(HSI)で示し、それに生息面積を乗じて生息環境を定量的に評価する。 |

評価対象種の生息地としての適正 |

直接影響域と間接影響域を対象地域とする。さらに、対象地域を、地目(カバータイプ)によって区分する。 |

HU(生息地単位) |

HSI(0~1の数値)に面積を乗じた数値として表現する。 |

環境条件と生息適性度との関連性を定式化したモデル(HSIモデル) |

評価対照種の生息にかかわる環境データ |

修正版HEP |

HSIの算定を簡略化したもの。 |

同上 |

直接影響域だけを対象とする。地目による細分化は行わず、水面下のみ水深で区分する。 |

同上 |

同上 |

環境条件と生息適性度との関連性(専門家の経験に基づく判断) |

同上 |

WET |

湿地の機能評価に関わる質問群に対して回答し、その回答群を基にあらかじめ設定された評価フローにしたがって湿地の機能を定性的に3段階(High、Moderata、Low)で評価する。 |

(1)社会的重要度 (2)機能を有効に発揮する能力 (3)機能を発揮する機会 |

評価の対象範囲、その範囲の物質循環等に影響を及ぼす範囲、湿地の機能の恩恵を受けるサービスエリアを設定する。 |

「地下水への水の供給」、「洪水調整」「野生生物の多様性と多数性」などの11項目 |

High,Moderata,Lowの3段階で表現する。(定性的表現) |

評価項目と質問内容との関連性 |

質問群に答えるための環境データ、生物データ |

BEST |

評価地域と対象地域を選び、それぞれの地域における等価な10魚種の資源量、産卵量、餌生物量等を2つの地域間の相対的な比率として数値化し、定量的に評価する。 |

評価対象種の生息地としての適正 |

評価の対象範囲とその比較となる対象範囲を設定する。対象地域は全体を一括して扱う。 |

総合評価値 |

項目別に0~10の評点として表現し、それを総計する。 |

比較対照を行う地域との比較 |

選定した10魚種の「成魚の現存量」「成魚の餌生物の現存量」「幼魚の現存量」「幼魚の餌生物の現存量」「産卵量」、及び「生産量」に関するデータ |

HGM |

湿地のタイプ分けを行い、近隣の最良の同タイプの湿地と比較して、一般に湿地が持つと考えられる機能がどの程度機能しているか、機能別に0~1の評点をつけて、定量的に評価する。 |

評価対象値の湿地帯としての機能容量 |

対象地域を地目(カバータイプ)によって小領域に区分する。 |

FCI(機能容量指標) |

モデル変数サブ指標(機能容量を表す定量的な計測量を比較的無機的な量に変換したもの)を関係式で統合し、0~1の数値で表現する。 |

環境条件とWetland機能の発揮程度との関連性を定式化したモデル。(HGMモデル) |

モデル変数の入力に必要なデータ |

IBI |

魚類の種の豊富さ、種や個体数の組成等の評価項目に対する人為的な改変度を数値化し、定量的に評価する。 |

魚類群集の人為的な環境改変の度合 |

対象地域全体を一括して扱う。 |

IBI(生物保全指数) |

評価項目別に自然状態に近い順に5・3・1の評点を与え、その合計値をもとに高得点から準にExcellent,Good,Fair, Poor,Very Poor,No Fishの6段階で表現する。 |

各評価項目の自然状態との比較 |

魚種の豊富さ、量的多さ、環境指標種などの組成比、魚の健全性に関する10から12項目のデータ |

(環境庁水質保全局作成資料より転載)