第1回陸域分科会

資料6-2

基盤環境調査の事例(2)

湿地ビオトープ計画のための土地的環境ポテンシャル評価手法に関する研究

日本造園学会 ランドスケーピ研究 VOL61№5 1998)

日置佳之・田中隆(建設省土木研究所)

塚本吉雄・田中真澄(アジア航測株式会社)

裏戸秀幸((株)地域環境計画)

養父志乃夫(和歌山大学)

気候、地形、土壌、水環境等、土地のもつさまざまな条件は、この上に成立する植物社会や動物社会を大きく規定する。この事例は、ある地域の土地的条件の諸要素を調査し、これら基盤条件の組み合わせから細分化された空間単位(小地形、微地形単位)のもつ湿地としてポテンシャルを評価した。

(1)調査地の概要

研究の調査地は、仙台市の西、蔵王山麓に位置する国営みちのく杜の湖畔公園にある面積約40haの土地である。ここは仙台市の水瓶釜房ダムの湖畔にあたり、土地の東側半分は3月からの約3ヶ月はダムの運用に伴う水位変動の影響をうける。ダム築造は書和40年代はじめであり、かつては農耕地としての土地利用が卓越していたがその後放棄され、現在はヨシやヤナギの優先する湿地特有の景観を示す。耕作放棄後は次第に乾燥化が進行し、現在は、湿地的な景観の維持が公園整備の課題の一つとなっている。

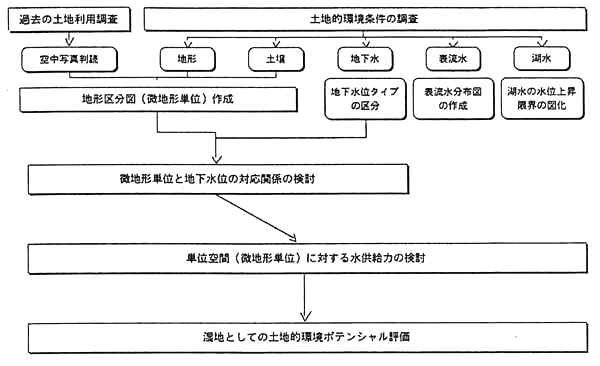

(2)調査項目と研究フロー

ア.地形

イ.土壌

ウ.水環境(地下水位・表流水)

エ.過去の土地利用

オ.植生分布・群落調査

図6-2-1 研究対象地

図6-2-2 研究のフローチャート

(3)調査内容

ア.地形

調査地全体は約2度で、ゆるやかに釜房湖側に傾斜する。

地形調査は、まず、空中写真判読および現地調査により、谷底平野、扇状地、台地(凸状地)、平坦地等を区分(小地形区分)

また、これらの地形単位をさらに地形図、現地踏査により微地形に区分(平坦面・凸状、凹状、谷状、段状平坦面等に区分)。

これにより、解析のための単位空間を設定した。

イ.土壌

小地形単位で試坑し、土壌断面調査を実施。

褐色森林土、淡色黒ボク土、厚層黒ボク土、多湿黒ボク土等に区分。小地形との関連を把握。ウ.水環境

・地下水位

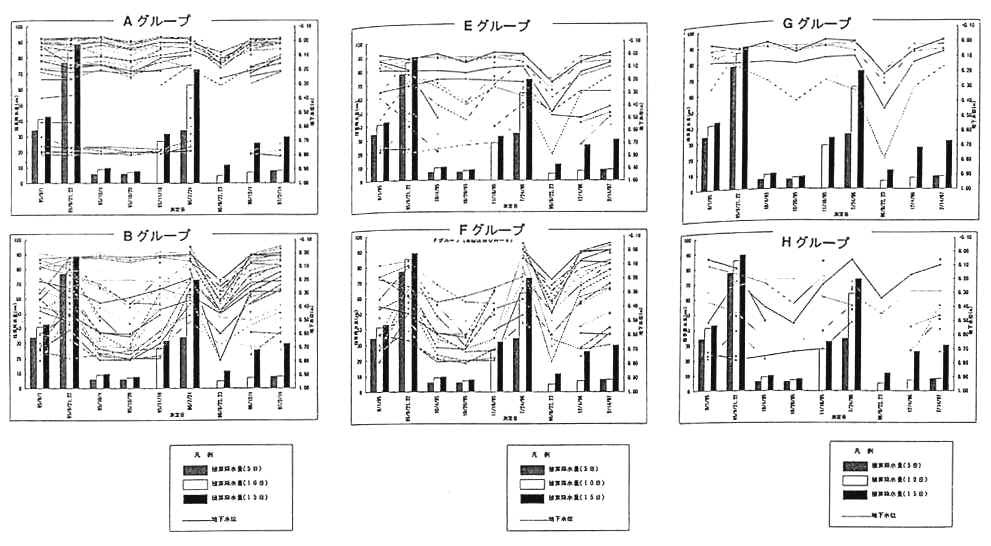

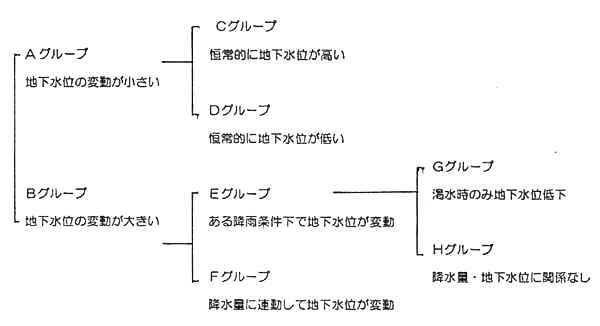

微地形単位を考慮し、簡易地下水位計を設置。降水量と地下水位の変動関係を解析し、地形単位の地下水位の変動傾向を整理。小地形ごとに降水量と地下水位の変動パターンの類似性を把握(図6-2-3)。この結果図6-2-4の5つのグループに分類された。

図6-2-3 地下水位と積算降水量の関係

図6-2-4 対象地の地下水位区分

・表流水

表流水として維持されている水域を抽出。流量を整理。

エ.過去の土地利用

現在の地形(とくに微地形)が過去の土地利用に由来すると考え、過去の耕作地や森林、水路の状況等を空中写真判読により整理。現在の地形は基本的にかつての土地利用に由来する。水路によって水田耕作を可能としていた立地等を解明。

オ.植生

写真判読と現地調査により現存植生図を作成。地形単位ごとに整理。過去の土地利用等との関係を考察。

(4)整理・解析

以上の調査結果を総合的に検討し、地形と斜面形状で区分した最小単位である微地形単位と地下水位の変動パターンの均質性が高いことを把握した。この結果と湖水、表流水の状況から各土地単位の湿地としての適性ランクを区分し、この事例では湿地の造成や維持のためのポテンシャルを評価した。

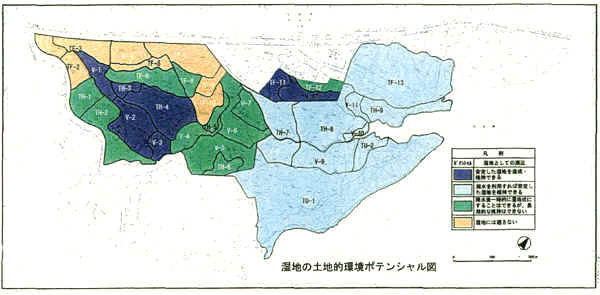

図6-2-5 湿地の土地的環境ポテンシャル図

(5)効果・課題等

■効果

・ この事例は、土地のもつ潜在的な可能性を把握し、この上に成立する生物環境を推定するという考え方に基づいているが、実際のアセスメントの場面でも事業の実施に伴う湿性環境の維持の可否検討やミチゲーション計画への応用が可能と思われる。また、事業者サイドからは、合理的な事業計画の立案に資する試みの一つと考えられる。 ・ 実際のアセスメントでは広い地域から情報を集める必要があるが、ここでは実際に認識しうる最小単位である微地形単位を解析単位として設定することや、空中写真の効率的な活用により、いたずらに調査地点等を増やすことなく一定の解をえることにつとめている。

■課題 ・

この事例は、有効な調査手法がすでに存在する土地の湿性度把握が検討課題であったため調査の進め方が大きな問題となることはなかったが、実際のアセスメントでは測定のための技術的蓄積の少ない課題を対象とすることも多いと思われる。目的に応じた基盤環境の有効な調査方法、基盤環境と生物環境の相互関係把握のための有効な調査の進め方等の整理が必要と思われる。